战歌渐远壮歌未央

2016-07-15 09:18李唯睿

当代贵州 2016年20期

李唯睿

“备战备荒为人民、好人好马上三线”。

“到农村去,到祖国最需要的地方去”。

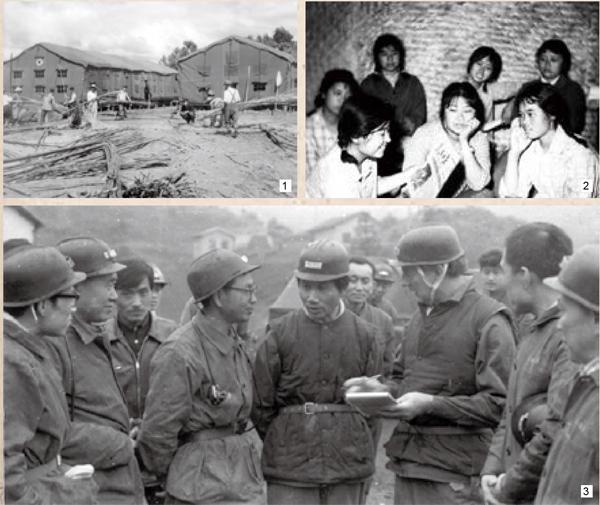

这是60年代“三线人”吹响的三线建设号角,这是“三线人”建设贵州的铁血誓言。

自此,一场持续了15年时间、涵盖13个省区、投入2000多亿元及千万人力的建设拉开了序幕。

1964年7月,中共中央西南局和国家计委在四川西昌召开会议,贵州和四川被确定为西南三线建设的重点。交通闭塞、工业落后、经济贫困的贵州,进入中央战略布局、成为重点建设地区,这在历史上是第一次。

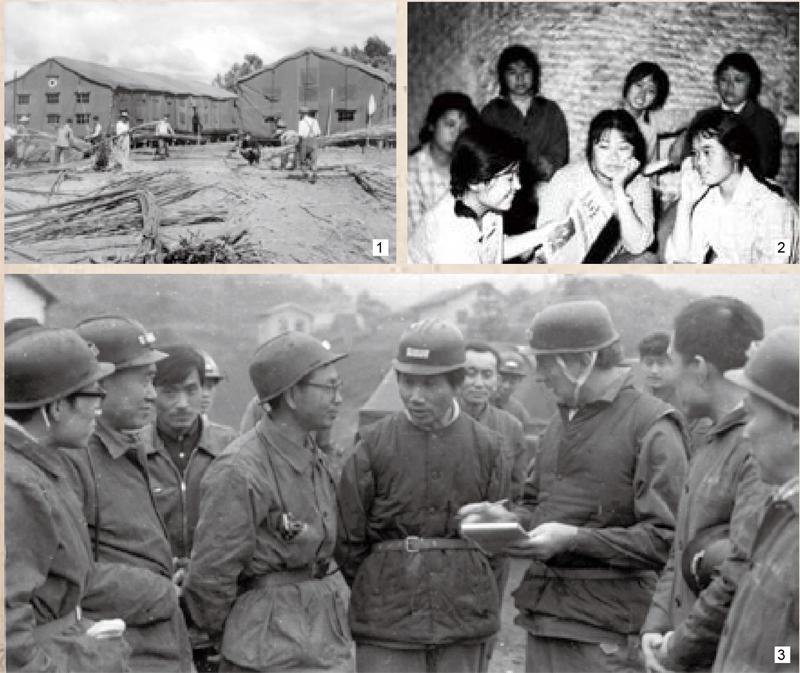

短短几个月内,西南铁路建设指挥部在安顺设立,西南煤炭建设指挥部在六枝成立,〇六一(航天工业)、〇一一(航空工业)、〇八三(电子工业)三大国防工业基地分别在遵义、安顺和都匀地区启动建设。到1965年下半年,贵州省的三线建设全面展开并形成高潮。

数百万的工人、干部、知识分子和官兵,在党的号召下,从沿海西迁。1964年至1976年,贵州省累计完成基本建设投资98.93亿元,新增固定资产54.24亿元,相当于建国以来至三线建设前新增固定资产的3.49倍。

通过三线建设,贵州铁路运输网络基本形成。贵阳在西南交通网中的重要地位一直延续至今;通过三线建设,贵州的城镇化进城加快、综合经济实力提升;通过三线建设,数万名科研人员、工程技术人员在贵州扎根。建设者们身居深山、矢志军工、献身国防,无怨无悔。

三线建设的历史,是一部艰苦创业的历史,“三线人”的品质,是一曲无私奉献的赞歌。(责任编辑/岳 振)

猜你喜欢

现代苏州(2022年9期)2022-05-26

考试与评价·高二版(2021年2期)2021-09-10

东方少年·布老虎画刊(2021年4期)2021-06-18

汉语世界(The World of Chinese)(2019年2期)2019-04-19

东坡赤壁诗词(2018年6期)2018-12-22

小康(2017年30期)2017-10-28

商情(2017年20期)2017-07-18

中国民族博览(2017年10期)2017-04-09

现代交际(2016年16期)2016-10-21

辽河(2014年5期)2014-05-23