出口产品质量的空间差异及其变迁

蔡婉婷

(浙江大学 经济学院,浙江 杭州 310027)

出口产品质量的空间差异及其变迁

蔡婉婷

(浙江大学 经济学院,浙江 杭州 310027)

摘要:运用需求残差法,基于2000—2011年中国海关数据测算中国出口产品质量,并研究企业出口质量的空间分布差异,结果显示,质量与距离显著负相关,表明中国出口偏向效率选择效应。在此基础上,加入危机交互项及所有制交互项来刻画出口产品质量空间差异在危机前后的动态变迁,发现后危机时期企业质量选择效应有所增强,尤其体现在高收入国样本中,这有利于中国出口质量结构的改善及整体质量的提升。

关键词:出口质量;空间差异;效率选择;质量选择

一、引言与文献评述

随着产品内贸易分工理论的兴起,同种产品出口质量存在差异的事实已被普遍认可,其中出口质量差异与空间分布的关系研究在贸易理论发展中更是至关重要,从经典的华盛顿效应、引力模型到近年的新经济地理、新新贸易理论,都十分关注空间因素对贸易的影响。多数文献使用出口价格差异直接代替出口质量差异进行研究,但近年来随着细分数据可得性的增加以及企业异质性理论的出现,出口质量差异解释已从产品-空间层面演进至企业-空间层面。有文献表明企业-空间层面存在价格歧视效应(price discrimination),出口价格同时受定价策略和成本的影响,使用出口价格差异代替出口质量差异不再合适(Martin, 2012)。基于此,本文直接考察出口产品质量差异与空间分布之间的关系具有重要意义。

在理论层面,空间分布与出口产品质量差异被部分学者用来判别出口选择效应,出口选择效应指的是只有最具竞争力的企业才能将产品出口到进入门槛更高(toughest)的市场。同时,根据企业异质性模型的特性(竞争力来源于价格还是质量)可以将出口选择效应分为效率选择(efficiency selection)(Melitz,2003;Melitz et al.,2008)和质量选择(quality selection)(Baldwin et al.,2011a;Kneller et al.,2008)。已有文献认为,目的国距离越远,运输成本越高,从而进入门槛越高,故可以通过距离与企业决策变量(大多使用价格)的相关关系判定出口选择模式。基于效用函数设定又可将理论文献分为两类:一类基于固定替代弹性(CES)效用函数而展开,该效用函数下企业内出口同种产品的价格是无差异的,故仅适用于产品层面的分析。该类文献主要以Melitz(2003)和Baldwin et al.(2011a)为代表,前者首次提出生产率异质性理论,后者首次提出质量异质性理论。Baldwin et al.(2011a)指出,企业不仅在生产技术上存在差异性,而且生产的产品质量也存在差异性,当质量成本弹性函数大于1时,质量的增加程度大于边际成本的增加程度,故花费高成本的商品利润更高,高质量的企业将成为出口商,由此出口产品的平均质量(出口质量门槛)随着距离的增加而增加。另一类基于线性效用函数展开,该效用函数下企业内出口同种产品的价格会随着目的国的改变而改变,故适用于企业-产品层面的分析。该类文献主要以Melitz et al.(2008)和Kneller et al.(2008)为代表。前者基于生产率异质性模型,并得出价格和距离的负相关关系;后者基于质量异质性模型,得到价格和距离的不确定性关系。

在实证层面,由于质量测度方法的缺失,鲜有文献直接研究出口质量的空间分布差异,而多基于出口产品价格与距离的关系进行分析,并以此推断出口选择模式。较早的文献(Eaton et al.,2002;Melitz,2003)认为,产品价格不会随目的国距离变化而变化,即价格随距离变动的弹性为零,而近年来的实证研究结论可以从数据细分程度(产品和企业-产品)、与距离的正负相关关系(正或负相关)入手分为四类:第一类基于产品层面且为正相关关系,Harrigan et al.(2008)基于中国2006年产品层面数据、Baldwin et al.(2011)基于美国2005年HS 10产品层面数据得到随着距离增加而价格升高的结论;第二类基于产品层面且为负相关关系,施炳展(2011)基于HS 6分位数据得到产品层面出口价格随地理距离增加而显著减少,王铭欣(2013)基于2005年海关数据、剔除港澳台观测值后发现产品层面出口价格随地理距离增加而显著下降;第三类基于企业-产品层面且为正相关关系,Manova et al.(2012)基于中国2005年HS 8分位数据、Martin(2012)基于2003年法国数据、Bastos et al.(2010)基于2005年葡萄牙海关数据、Görg et al.(2010)基于2003年匈牙利数据、杨汝岱等(2013)基于2006年中国海关数据均得到距离越远价格越高的结论;第四类基于企业-产品层面且为负相关关系,该类文献较少,王铭欣(2013)基于2005年私有企业海关数据虽得到负相关关系,但并不显著。总体来说,支持价格和距离正相关关系的文献较多,尤其在企业-产品层面,极少文献得到显著的负相关关系,且针对正相关关系,学者普遍使用质量升级机制,即企业出口不同版本质量产品到不同国家进行解释,从而得到中国以质量竞争型产品为主的结论。本文认为该结论错误地估计了中国出口产品品质。

通过上述研究回顾可见,多数文献较为关注价格的成本部分,并且使用产品质量来解释出口的价格分布特征,企业内部的价格形成机制以及加成率等常被忽略。也有部分文献认为价格歧视效应是普遍存在的:Harrigan et al.(2011)指出,距离与价格的相关关系是选择效应和价格歧视效应共同作用后所呈现的结果,并且企业会系统性地对越远的目的国定价越高;Fabiani(2005)的实证研究表明,欧元区内80%的企业都应用了价格歧视策略;Martin(2012)认为,运输成本下降时80%到岸价格的下降是因为企业本身定价(离岸价格)更低,远距离目的国在同种产品中需支付更高价格不仅是因为运输成本更高,而且还缘自企业本身决定的离岸价格更高。研究南北贸易特征的相关文献也提出,不同收入水平国家的价格需求弹性也有所不同。这种价格歧视效应的存在使得质量的空间分布和价格的空间分布出现偏离,对于部分文献得到价格和距离或正或负的相关关系到底是因为质量的变动还是企业的价格歧视效应,现今的国际贸易模型仍无法解释。

与已有研究相比,本文的贡献可能体现在:第一,通过直接研究出口产品质量的空间分布特征推断出口选择模式,避免了使用价格替代质量所产生的偏差,研究发现两者呈显著负相关关系,即同一企业在出口同一类产品时倾向于将较低质量的品种出口到更远的目的国,中国企业出口选择仍以效率选择下的低成本竞争型为主;第二,通过引入危机交互项研究出口质量空间差异,并以此推断出口选择效应的变迁,发现在金融危机后,对高收入国的出口选择效应从效率选择转变为质量选择,而低收入国仍为效率选择,整体上质量选择效应有所增强;第三,采用2000—2011 年HS 8位码海关数据库,除能计算微观层面的出口质量,跨度较大的样本时期也有助于我们对中国企业出口质量的空间差异变迁进行研究。

二、质量测度、数据与基本事实

本部分在测度微观层面质量的基础上,通过质量差异的方差分解论证企业出口质量空间分布差异普遍存在的基本事实。*普遍性指的是同一个企业出口不同质量的同种产品到不同目的国的现象是普遍存在的。本文使用的数据来源主要有:2000—2011年HS 8位码的中国海关数据库、CEPII数据库以及WDI数据库。其中,海关数据库主要用于测度微观层面的出口质量,CEPII数据库主要为各个国家和地区的地理信息数据,WDI数据库主要为GDP和人均GDP数据。CEPII和WDI数据库与海关数据库通过ISO三位数国别代码进行匹配。

1.微观层面的质量测度

本文参照Piveteau et al.(2013)关于出口质量的测度模型,对所有t时期出口p产品到d国的企业f(f∈[1,Ωpdt]),出口数量满足以下等式。

log rfpdt=(1-σ)log pfpdt+λfpdt+μpdt

(1)

其中:p为价格;λ为出口质量;μpdt为产品-目的国-年份交叉固定效应,包含产品是因为只有同种产品的质量(或价格)比较才有意义,包含目的国是为了控制随目的国变化且同时影响需求的变量(如地理变量),包含时间是为了控制随时间变化且同时影响需求的变量。

(2)

在剔除价格的差异和产品-目的国-年份固定效应后,剩余的需求被定义为质量,值得注意的是最终得到的企业-产品-目的国-年份层面的“质量”,并非理论上的绝对质量,但是由于每个样本下参照的“平均质量”为同一产品-目的国-年份下所有中国企业平均质量,该平均质量为0且随时间不变,故我们可以对不同产品(品种)的质量进行直接比较。相对平均值可比较思想在少数文献中出现过(Manova et al.,2012),但其主要关注价格变量。

利用需求方程和贸易数据求解企业层面质量的研究较少,该方法关键在于求解需求价格弹性系数(σ)。但由于需求方程中价格和质量(需求残差项)存在内生性问题,且单位价值存在测量误差,故使用传统OLS测算弹性容易产生偏差。许多文献根据不同的数据特征使用不同的工具变量,一定程度上解决了上述问题。Roberts et al.(2012)和Gervais(2015)使用企业的工资和生产率作为价格的工具变量,求解需求方程;Khandelwal et al.(2013)利用Broda et al.(2006)所测算的价格弹性系数校准CES需求结构,测度了企业层面的质量;Piveteau(2013)、张杰等(2014)使用企业层面的进口国信息作为工具变量,测算了在垂直差异化存在的前提下企业的动态质量,关注企业质量的时期可比性。考虑到弹性在短期内不变,本文使用张杰等(2014)的行业弹性测算2000—2011年的出口质量,从而解决内生性问题。*HS 2位的行业价格弹性分布在-0.118~-12.124之间。本文最终得到企业-产品-出口国-年份层面的微观出口质量。

2.海关数据说明

除有特殊说明,本文所有计算结果均基于2000—2011年HS 8位海关数据库。数据观测值为企业-产品-目的国-年份层面,在进行测度前,对数据做如下处理:第一,剔除出口数量小于等于2的观测值,因为数量小于等于2的观测值可能存在舍入误差以及企业汇报误差。第二,剔除国家代码为701(国别地区不详)、142(中国)的观测值,海关规定在填报起运国或目的国时,若商品无实际进出境(例如一企业的进口设备在境内结转给另一企业)的,应填报“中国”。第三,依据比重过半原则判定观测值层面的贸易方式,即当加工贸易比重大于50%时判定该观测值贸易方式为加工贸易。第四,参考Lall(2000)关于产品技术水平分类的做法,对样本期间的产品进行技术分类。*Lall(2000)在SITC(Rev. 2)三位基础上, 把230种产品按技术构成分为5大类, 分别是:初级产品(PP)、资源型制成品(RB)、低技术产品(LT)、中技术产品(MT)、高技术产品(HT)。第五,依据Ahn et al.(2012)针对中间商的识别规则,对样本期间的企业进行出口模式分类。*具体将企业名称中包含“贸易”、“进出口”、“经贸”、“外贸”、“科贸”、“外经”、“物流”、“仓储”、“外运”、“储运”等关键词的企业判定为贸易中间商。本文用于计算质量的观测值为2000—2011年内412509家企业出口7104种HS 8产品到235个国家,总观测值为55888610。由于本文关注不同出口国距离与出口质量的关系,后续实证中还将依据具体情况剔除只出口到一个国家的观测值。其中,后三种处理方式是为下文分样本稳健性检验做准备。

3.基本事实——企业出口质量空间差异的普遍性

在研究质量的空间分布之前,本文对同种产品在出口质量上的差异性在企业和企业-产品两个层面进行方差分解,以探究初步特性。受数据可得性影响,大多数文献以单位价值来替代质量,且仅关注产品层面的空间差异问题,而本文除使用前文所测算的质量进行直接分析外,还进一步研究了企业内出口产品的空间差异问题。对每年每种HS 8产品,质量的差异被分解为企业内到不同目的国的质量差异、企业间到不同目的国的平均质量差异以及一个协方差项。方差分解恒等式为:

∑fdt(λfdt-λt)2=∑fdt(λfdt-λft)2+∑fdt(λft-λt)2+2∑fdt(λfdt-λft)(λft-λt)

(3)

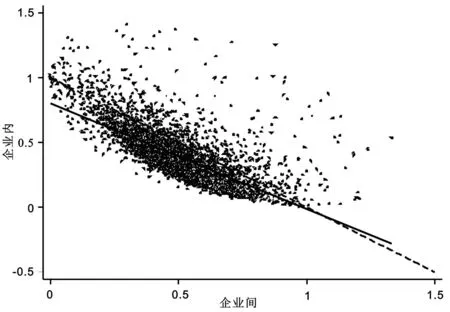

图1 质量差异分解

企业产品目的国观测值斜率(价格)斜率企业内p50企业间p5020003141333581751003972-0.594-0.7840.4160.47420013522634651781148161-0.254-0.7390.4110.46820024220436171841387198-0.593-0.7670.4030.47120035220238161831780850-0.587-0.9460.4010.47120046668739561842204596-0.579-0.7430.3950.47820058162041181862845496-0.558-0.7860.3920.47820069987942501853339128-0.610-0.7620.3800.488200711237243351844080963-0.605-0.8600.3770.487200811884342721834525531-0.568-0.8090.3720.488200912292542831824704529-0.580-0.7680.3680.491201013533943361785707102-0.601-0.7760.3710.492201114707543831776087365-0.582-0.8040.3630.494均值8714940161823234574-0.559-0.7950.3870.482

注:斜率是以企业内分解贡献度为y、企业间为x回归得到的值,该值越大表示企业间对差异的贡献度越大;企业内p50表示分解贡献度50分位数,该值越大表示中位产品分解贡献率越大。

其中,λfdt是t年企业f到目的国j的出口质量,λt是t 年所有企业到所有目的国的平均质量,λft是t年企业f的平均出口质量。等式右边第一项显示了企业内出口质量的空间分布偏离程度,即目的国特征在质量差异化中的贡献率;第二项是企业间出口质量的偏离程度,即企业特征在质量差异化中的贡献率;第三项是前两项方差偏异来源的协方差。两边同时除以左边等式,可以得到企业内和企业间对产品质量分布偏离的贡献率。表1为海关数据的统计性事实以及所测得的企业内和企业间贡献率结果。图1为2011年企业内和企业间贡献率的散点拟合图(其余年份呈现类似特征)。由表1和图1可知,企业间比企业内对质量分布偏离贡献率更高,但相差幅度不大,例如对于中位产品约40%出口质量的分布差异由企业内出口质量空间分布差异引起,50%由企业间引起,这说明总体上企业特征是同种产品在质量上产生差异的较重要因素,后文实证分析中我们通过加总或控制企业特征进而关注出口质量的空间分布差异。

三、实证分析

上文基本事实表明企业出口质量空间差异是普遍存在的,本部分通过构建引力模型研究具体的空间分布特征,并以此推断出口选择效应,进一步通过对金融危机前后不同所有制企业出口质量空间差异的实证比较,分析出口选择效应的动态变迁。

(一)产品层面

遵循数据的细分程度,本文先对总产品层面的质量空间差异进行分析,即一国出口同一产品到不同距离目的国的质量是否有差异。首先通过加总企业信息从而关注产品层面空间特征对出口质量分布的影响,构建的基本计量模型如下:

(4)

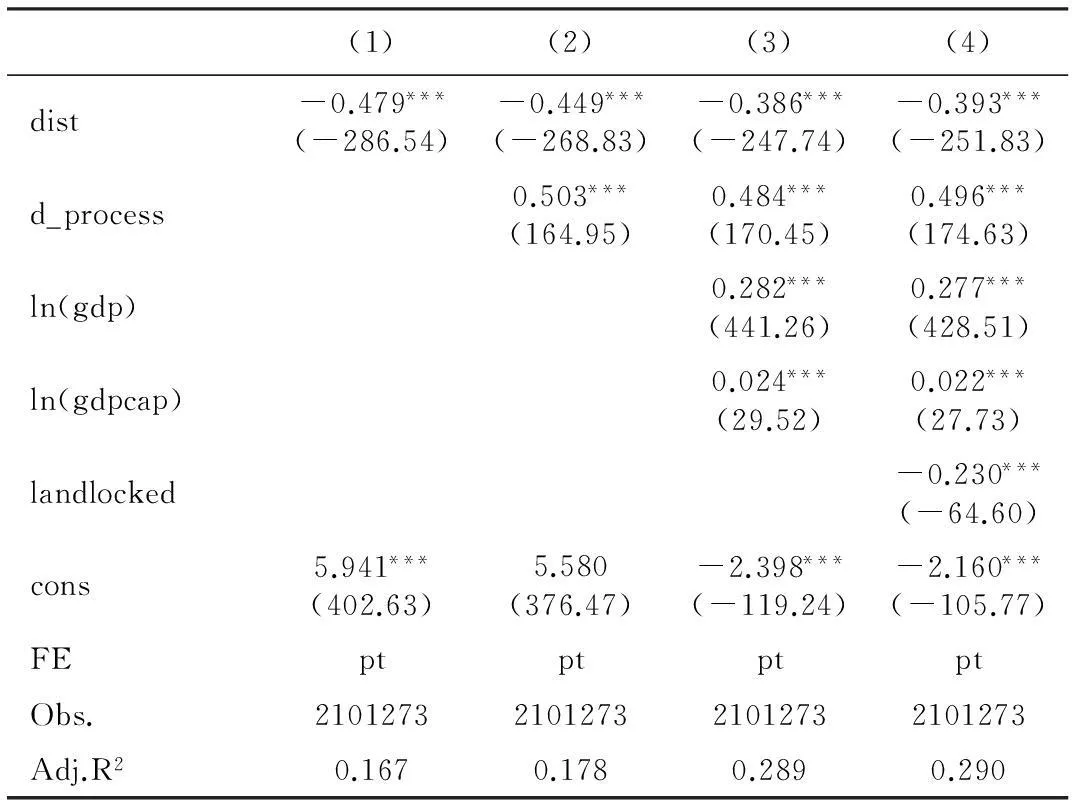

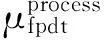

表2 出口质量的空间分布差异-产品层面

注:括号内为t值;*、**、***分别表示10%、5%和1%统计显著性。下同。

回归分析结果如表2所示。从中可见,第(1)列为未加入控制变量的结果,第(2)到第(4)列依次加入贸易方式以及收入水平、内陆国等地理控制变量,系数基本在1%水平下显著。目的国距离系数均显著为负,绝对值在0.386~0.479之间,这表明低质量产品被运输到更远的国家,出口产品具有低价高竞争力的特征,以质量空间分布特征为判断准则,可稳健判定出口偏向效率选择效应;加工贸易系数与质量呈正向关系,表明加工贸易产品的质量要普遍高于其他产品,这符合相关文献和现实直觉,加工贸易类产品由于进口投入品的质量较高,最终成品质量也较高,这与加工贸易类产品国内附加值低并不矛盾;目的国市场规模与质量呈正向关系,表明总体上市场竞争效应有助于推动中国产品质量的提升;目的国收入水平与质量呈正向关系,表明与低收入国家相比,高收入国家更偏好高质量商品;内陆国虚拟变量系数显著为负,表明与沿海国家相比,出口到内陆国家的产品质量更低,这说明产品通过以价格竞争模式进入内陆国,来弥补由于进入内陆国所需要付出的更高的运输成本,这也从另一方面验证了产品层面的效率选择效应。

(二)企业层面

上述结果显示了产品层面出口质量的空间分布差异以及出口选择效应呈效率选择的特征,但产品层面的分析可能忽略了企业内部的决策问题。基于此,进一步通过控制企业固定效应对企业-产品层面构建引力方程进行实证分析。模型如下:

(5)

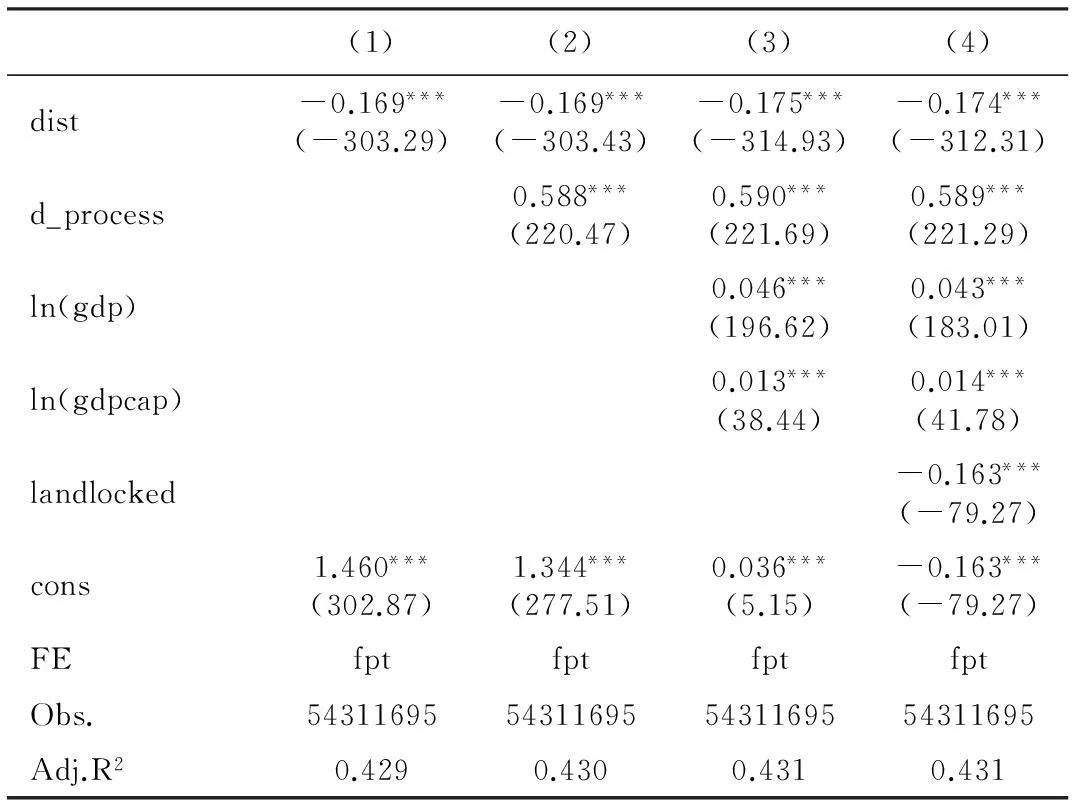

表3 出口质量的空间分布差异-企业层面

(三)出口质量空间差异变迁

上文研究结果表明,若以质量空间分布特征为准则可判断中国出口效应偏向效率选择型。在此基础上,本部分进一步考察该分布特征是否随时间的演进而有所改变,以了解中国出口效应的变迁特征。基于上文的计量模型,我们加入时间、所有制与距离进行交互,并关注交互项的符号,即质量的距离弹性在危机前后以及不同所有制中是否具有显著差异,从而推断出口选择模式的变迁。构建的计量模型为:

(6)

考虑到样本期间金融危机的爆发可能会对企业的出口行为以及目的国的需求特征产生较大的影响,本部分加入金融危机虚拟变量crisis来考察出口质量空间分布特征的变迁,当年份为2008—2011时该变量取值1;PDF为民营企业虚拟变量,为民营企业观测值时取1。在此我们关注包含虚拟变量的交互项系数,由于控制了企业-产品-年份固定效应,其中包括危机和民营企业的虚拟变量主效应,故不再加入方程。其余变量假设与第一部分相同。

表4 出口质量空间分布差异变迁

注:“显著”表示controls的系数基本至少在10%水平下显著。下同。

回归分析结果见表4,第(1)列到第(4)列依次加入所关注的交互项,所有系数在1%水平下显著。首先,目的国距离的系数均为负,说明中国的出口模式总体上以效率选择型为主。其次,距离与危机虚拟变量的交叉项系数显著为正,说明与危机前相比,有更多贸易关系以质量竞争的方式进入出口市场,质量选择效应有所增强;距离与民营企业虚拟变量的交叉项显著为负,说明与其他类型企业相比,民营性质的贸易关系更多以价格竞争的方式进入出口市场,民营企业的效率选择效应性较强。最后,距离与危机虚拟变量、民营企业虚拟变量的三重交互项系数显著为正,说明与其他类型企业相比,民营企业贸易关系在危机后比危机前质量选择效应增强的程度更大。第(4)列中距离与民营企业虚拟变量的系数-0.108比第(3)列该项系数-0.061小,也再次证实,民营企业在全样本企业显示出高于其他类型企业的价格竞争特性主要来源于危机前,危机后此种情况有所改善。

进一步,对高收入国样本和低收入国样本分别进行上述的交互项实证分析,结果见表5。从距离项系数的绝对值看,出口质量与距离仍为负相关关系;从危机与距离交互项分析,高收入国该项符号为正,表示与危机前相比,危机后出口到高收入国的质量选择效应有所增强,而低收入国的该项符号为负但并不稳健,说明危机对于出口到高收入国的影响要大于低收入国;从所有制与距离交互项分析,高收入国该项符号为负,表示与其他类型企业相比,民营企业是导致全样本出口呈效率选择效应的主要原因,而低收入国该项符号为正,表示与民营企业相比,其他类型企业是导致全样本出口呈效率选择效应的主要原因,这说明民营企业在高收入国中的低价竞争特征更为显著;从危机、所有制与距离交互项分析,高低收入国的该项符号均为正,表示危机后与其他企业相比,民营企业呈现出更大的质量选择效应增强趋势。

表5 收入水平与出口质量空间分布差异变迁

基于上述分析,本文得到两个主要结论:第一,与危机前相比,危机后出口市场的效率选择效应有减弱的趋势,尤其反映在对高收入国的出口上,一个解释是危机后高收入国消费者预期收入降低使其价格敏感度提高,从而对产品的性价比要求提高;第二,民营企业的低价竞争模式是中国出口模式呈效率选择效应的核心因素,尤其反映在对高收入国的出口上,但该种情况在危机后有所改善,民营企业效率选择效应减弱的幅度即质量选择效应增强的幅度比其他类型企业要大。

(四)稳健性分析

本文主要的发现包括两个方面:一是出口质量与距离的负相关关系;二是危机后质量选择效应有所增强。考虑到,质量与距离的负相关关系是判断中国出口选择效应的主要依据,本部分通过分样本检验以及拓展引力模型检验两个方面进行补充性稳健性分析。*由于篇幅问题,在此并未列出具体的结果,有兴趣的读者可向作者索取。

对于分样本检验,我们观察出口额年平均比重较大的企业特征,发现国企和民企中的大型企业多是贸易中间商,而外资、合资企业中则多为高技术含量的企业,再考虑到中国加工贸易比重大的特征,本部分从贸易方式、出口模式、技术复杂度三个方面对出口质量与距离的负相关关系进行分样本稳健性检验。实证结果显示,除中高技术样本中的人均gdp参数不显著外,其余参数均在1%水平上显著,且与前文结果系数符号保持一致,基本结论稳健。具体地,所有距离项系数均显著为负,其中与加工贸易相比一般贸易的负向弹性更强,与直接出口相比中间商出口模式的负向弹性更强,与中高技术产品相比低技术水平产品的负向弹性更强,这说明各个样本中出口选择模式仍以效率选择下的低成本竞争型为主,负相关关系的结论稳健,且该特性在一般贸易出口、中间商出口、低技术水平产品出口中更为显著。

对于引力模型控制变量,本文在是否为内陆国(landlocked)的基础上,增加了是否具有共同语言(lang)、是否是相邻国家(contig)、是否存在殖民历史(colony)等三个空间地理变量,并进行企业层面的质量空间差异性实证分析。实际上对于共同语言、区域性、殖民历史等变量均有多种判断方式,但由于结果一致,在此仅选取具有代表性的三个变量进行分析。结果显示,系数均在1%水平上显著,其中距离变量系数仍稳健为负,这说明质量与距离的负相关关系在拓展引力模型下仍然稳健。三个新加入虚拟变量的系数均为正,这意味着当经济体间处于同一个文化圈,或地理相邻,或双方有历史殖民关系时,出口质量将更高,这符合预期,因为具备上述特征将降低国家之间进行贸易的成本。同时,我们观察到,当且仅当加入语言虚拟变量时,距离项的负相关关系显著减弱,一方面可能是因为距离较近的例如中国香港、马来西亚、新加坡同时也具有共同的语言,属于同一文化圈,引力变量间存在一定的共线性,但这并不妨碍本文的主要结论,负向关系的稳健性表明,中国出口质量选择效应确然偏向效率选择型。

四、结论与局限

本文利用海关数据库测度了微观层面的出口质量,并研究出口质量和距离的相关关系,以此判断中国出口选择效应及其变迁,主要结论如下:第一,整体上,中国企业出口质量与距离为负相关关系,说明出口仍以效率选择下的成本竞争型为主。当出口市场的进入成本增加时,企业倾向于通过降价降成本来保持高竞争力,从而质量有所降低,这对质量升级和长期质量结构改善具有不利影响,而且这种不利影响在一般贸易、中间商出口和低技术产品上更为显著。这个结论与部分使用价格指代质量进行空间差异分析的文献所得到的结论存在一定差异,从侧面也反映了由于定价策略等影响,价格可能并不是质量的一个较好的指代变量。第二,中国出口质量空间分布特征处于动态变迁中,该变迁暗含了出口选择效应的变迁,而变迁特征之一是危机后中国效率选择效应有所减弱、质量选择效应有所增强。具体地,危机冲击对出口选择模式具有一种“倒逼提升”的影响机制,即进入边界的出口质量会有所提升,这最终体现在出口选择模式的变迁上。进一步,在整个样本区间内,民营企业的低成本竞争型模式比较显著,但同时在危机后变迁幅度也更大,这可能将有利于中国出口质量结构的优化。

本文直接研究了空间分布与出口产品质量差异的相关关系,但仍存在以下问题,有待深入探讨:第一,本文计量模型主要依据现有文献设定,假定距离与出口质量呈线性关系,得到的结论显著且基本稳健,但距离与出口质量可能并非呈线性关系,极有可能存在门槛效应,在不同的距离区间呈现不同的相关性,类似这样的非线性门槛性关系以及该种关系的理论机制在未来值得进一步探索。第二,本文在出口质量空间差异变迁的研究中发现危机后质量选择效应有所增强,而这种结构性变化是否具有可持续性、不同的行业中选择效应的变动幅度是否有差异,也值得深入考察。

参考文献:

施炳展. 2011. 企业异质性、地理距离与中国出口产品价格的空间分布[J].南方经济(2):61-74.

王铭欣. 2013. 中国私有企业出口产品价格的引力模型研究[D]. 广州:暨南大学.

杨汝岱,朱诗娥. 2013. 企业、地理与出口产品价格:中国的典型事实[J]. 经济学(季刊)(4):1347-1368.

张杰,郑文平,翟福昕. 2014. 中国出口产品质量得到提升了么[J]. 经济研究(10):46-59.

AHN J, KHANDELWAL A, WEI S J. 2011. The role of intermediaries in facilitating trade [J]. Journal of International Economics, 84(1):73-85.

BALDWIN R E, HARRIGAN J. 2011a. Zeros, quality and space: trade theory and trade evidence [J]. American Economic Journal, 3(2):60-88.

BALDWIN R E, ITO T. 2011b. Quality competition Versus price competition goods: an empirical classification [J]. Journal of Economic Integration, 26(1):110-135.

BASTOS P, SILVA J. 2010. The quality of a firm′s exports: where you export to matters [J]. Journal of International Exonomics, 82(2):99-111.

BRODA C, WEINSTEIN D E. 2006. Globalization and the gains from variety [J]. The Quarterly Journal of Economics, 121(2):541-585.

EATON J, KORTUM S. 2002. Technology, geography, and trade [J]. Econometrica, 70(5):1741-1779.

FABIANI S S, DRUANT M, HERMANDO I, et al. 2005. The pricing behavior of firms in the Euro area: new survey evidence [R]. European Central Bank, 66:535.

GERVAIS A. 2015. Product quality and firm heterogeneity in international trade [J]. SSRN Electronic Journal, 48(3):1152-1174.

GÖRG H L, HALPERN L, MURAKOZY B. 2010. Why do within firm-product export prices differ across markets [R]. CEPR Discussion Paper, No. DP7708.

HARRIGAN J, DENG H. 2008. China′s local comparative advantage [R]. NBER Working Paper No. 13963.

HARRIGAN J, MA X G, SHLYCHKOV V. 2011. Export prices of U.S. firms [R]. NBER Working Paper No. 17706.

KHANDELWAL A, SCHOTT P, WEI S J. 2013. Trade liberalization and embedded institutional reform: evidence from Chinese exporters [J]. American Ecnomic Review, 103(6):2169-2195.

KNELLER R, YU Z H. 2008. Quality selection, Chinese exports and theories of heterogeneous firm trade [R]. University of Nottingham, GEP Research Paper.

LALL S. 2000. The technological structure and performance of developing country manufactured exports, 1985-98 [J]. Oxford Development Studies, 28(3):337-369.

MANOVA K, ZHANG Z. 2012. Export prices across firms and destinations [J]. The Quarterly Journal of Economics, 127(1):379-436.

MARTIN J. 2012. Markups, quality and transport costs [J]. European Economic Review, 56(4):777-791.

MELITZ M. 2003. The impact of trade on intraindustry reallocations and aggregate industry productivity [J]. Econometrica, 71(6):1695-1725.

MELITZ M, OTTAVIANO G I P. 2008. Market size, trade, and productivity [J]. Review of Economic Studies, 75(1):295-316.

PIVETEAU P, SMAGGHUE G. 2014. A new method for quality estimation using trade data: an application to French firms [OL]. Mimeo, 2014.

ROBERTS M J, DANIEL Y X, FAN X Y, et al. 2012. A structural model of demand, cost, and export market selection for Chinese footwear producers [R]. NBER Working Paper, No. 17725.

(责任编辑张建军)

Spatial Differences of Export Product Quality and Its Dynamic Change

CAI WanTing

(School of Economics, Zhejiang University, Hangzhou 310027)

Abstract:Using China′s Custom Office data from 2000 to 2011, and based on the demand shift method and gravity model, spatial distribution differences of enterprises′ exporting quality are studied in the paper. Result indicates that there is a robust negative correlation between quality and distance, which shows that efficiency selection is the dominant effect in China′s export market. Based on this, crisis and ownership interaction are took into consideration to analyze the dynamic change of spatial characteristics before and after the crisis, and the result shows that quality selection effect has been strengthened after crisis, especially in the samples of developed counties, which is good for improvement of export quality structure and overall quality upgrading.

Keywords:export quality; spatial differences; efficiency selection; quality selection

收稿日期:2016-02-24

作者简介:蔡婉婷(1989--),女,浙江东阳人,浙江大学经济学院博士生。

中图分类号:F752.62

文献标识码:A

文章编号:1001-6260(2016)03-0030-09