我国城市交通拥堵问题及治理对策

詹 军

我国城市交通拥堵问题及治理对策

詹 军

随着城市化进程加快,交通拥堵已经成为了制约我国城市发展的瓶颈。论文对我国城市交通拥堵的背景进行分析,认为交通供给与需求发展不协调、城市规划理念滞后、智能交通管理水平较低是交通拥堵的重要原因。在借鉴国内外城市先进经验的基础上,提出了解决我国城市交通拥堵问题的一些对策建议。

中国城市;交通拥堵;对策

交通拥堵是城市化时代普遍存在的一种城市病。即便是发达国家的一些大城市仍存在城市拥堵问题。从20世纪90年代开始,中国城市化进程开始飞速前进,随着城市面积的不断扩大和道路建设的不断增多,出行车辆不断增加,城市交通进入快速发展的新阶段。城市交通快速发展与城市规划之间的矛盾逐渐显露出来,很多城市在发展过程中都遇到了交通拥堵问题,且拥堵状况日益严重。针对这种状况,本文主要从城市交通供给和需求的不平衡、城市规划、交通管理等方面来分析交通拥堵的原因,并提出相应的治理措施。

一、城市交通拥堵治理问题的研究现状

城市交通拥堵的研究随着时间的推移不断发展,其中交通供给和需求结构矛盾、城市规划与交通协调发展等内容是国内外关于城市交通拥堵治理研究的主要方向。

增加城市道路供给一般认为是解决城市交通拥堵的主要对策。但是,Anthony Downs认为单纯的依靠增加城市道路供应量不仅不会有效解决交通拥堵问题,反而会因此诱发新的交通需求量,从而导致城市交通拥堵的恶性循环。*Anthony Downs:《The Law of Pea-hour Expressway Congestion》,《Traffic Quarterxy》,1962年,第393-40页。这一论点被事实所证实,因而被称之为“当斯定律”。目前,多数研究者认为增加交通供给并不是单纯意味着道路的增加,而是要通过发展智能交通来提高道路通行条件。李新佳和张国华等的研究认为智能交通在缓解交通拥堵方面发挥着越来越大的作用,不仅是解决城市交通拥堵问题的重要技术手段,同时也是提高城市公共交通服务水平的重要途径。*李新佳:《欧洲智能交通建设情况及启发》,《城市交通》2004年第2期。*张国华、黎明、王静霞:《智能公共交通系统在中国城市的应用及发展趋势》,《交通运输系统工程与信息》2007年第5期。

在交通需求研究方面,研究者的观点主要是通过提倡绿色交通优先和加强交通需求管理来缓解交通矛盾。Stopher、曹一鸣和叶建红等的研究指出建设和完善一整套快速、高效的城市公共交通体系,大力提升公共交通、步行与自行车出行是众多治理交通拥堵政策中的首选。*Peter R·Stopher:《Captivity and Choice in Travel-Behavior Models》,《Transportation Engineering Journal》1980年V106(4),第427-435页。*曹一鸣:《城市交通拥堵原因及对策》,《上海市经济管理干部学院学报》2012年第4期。*叶建红、陈小鸿、张华:《减少小汽车出行的波特兰多方式交通体系建设》,《城市交通》2013年第11期。Henderson、Lindsey & Verhoef、石琼和吴群琪、刘治彦等学者认为通过收取道路拥堵费、停车费、小汽车购置税等经济杠杆加强需求引导,减少小汽车使用频率是解决城市交通拥堵问题的有效方式。*J.V.Henderson:《Road congestion:A Reconsideration of Pricing Theory》,《Journal of Urban Eeonomies》l974年Vl(3),第346-365页。*C.Robin Lindsey Erik T.Verhoef:《Traffic Congestion and Congestion Pricing》,《Handbook of Transport Systems and Traffic Control》2001年,第77-105页。*石琼、吴群琪:《拥挤收费为主导缓解城市交通拥挤可行性研究》,《长安大学学报(社会科学版)》2004年第3期。*刘治彦、岳晓燕、赵睿:《我国城市交通拥堵成因与治理对策》,《城市发展研究》2011年第11期。

大量的研究认为可以通过城市规划与城市交通的和谐统一来缓解交通压力。陈燕萍、彭军等人和陈玉光的研究认为优化城区布局,按照多中心空间结构的思路进行新城区和卫星新城的建设,并在新城建设过程中合理配置教育、医疗、娱乐等公共资源,实现公共服务均等化是城市交通拥堵治理的有效策略。*陈燕萍:《城市交通问题的治本之路——公共交通社区和公共交通导向的城市土地利用形态》,《城市规划》2000年第3期。*彭军、王江锋、王娜:《我国大城市交通拥堵成因及治理策略分析》,《中国科技信息》2011年第16期。*陈玉光:《国际经验与我国大城市交通拥堵治理》,《城市》2013年第10期。此外,交通拥堵的治理是一项系统工程,需要多管齐下,才能收到标本兼治的效果。孙斌栋等、高鹏和张子秦、UNHABITAT的研究认为要根本解决城市交通拥堵的问题,必须坚持从交通供给、交通需求、城市规划三个方面采取措施。*孙斌栋、赵新正、潘鑫、胥建华:《世界大城市交通发展策略的规律探讨与启示》,《城市发展研究》2008年第2期。*高鹏、张子秦:《城市交通拥堵分析及对策研究》,《交通科技与经济》2011年第2期。*UNHABITAT.Planning and design for sustainable urban mobility:policy directions global report on human settlements,2013。

上述研究从不同方面对改善我国城市交通问题提出了不少良策。但随着我国经济发展和城市化进程的加快,城市交通拥堵仍然呈现出无法阻挡的势头,在此首先分析中国城市交通拥堵发生的背景,其次从完善交通供给、强化交通需求引导、城市规划引领三个方面提出相应对策,以更好地为我国城市交通发展和出行环境改善提供服务。

二、中国城市交通拥堵背景分析

(一)交通供给与需求发展不协调

我国城市交通供给与需求不协调表现为总量不协调和结构不协调两个方面。在总量方面,随着社会经济的快速增长和城市化进程的加快,机动车的拥有量急剧增加,其增长速度远远大于道路空间的增长速度。2012年我国公路总里程达到了423.75万公里,是1992年的4倍;但同期我国民用汽车拥有量却达到了10,933.09万辆,是1992年的15.8倍(表1)。面对机动车总量的快速增长,城市无法以相应的速度增加车辆行驶和停放所需的道路面积,直接造成城市道路的拥堵。例如北京的道路系统已经建设到了六环,交通拥堵仍然很严重,验证了“当斯定律”。

表1 中国公路里程和民用汽车数量变化(1992-2012)

资料来源:中华人民共和国国家统计局:http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

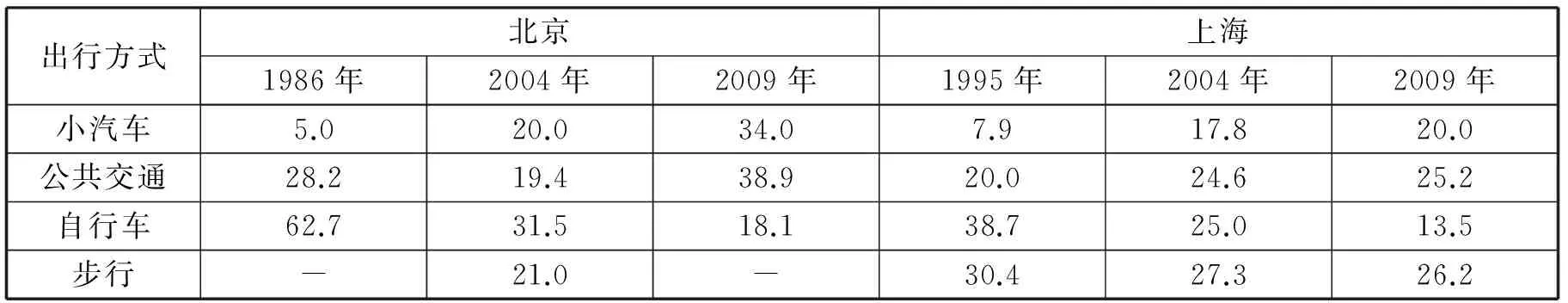

表2 北京和上海居民出行结构变化(单位:%)

资料来源:陆锡明、顾啸涛:《上海市第五次居民出行调查与交通特征研究》,《城市交通》2011年第5期,第1-6页。《2012北京市交通发展年度报告》《2004年北京交通发展年报》,北京交通发展研究中心:http://www.bjtrc.org.cn/。

在结构方面,绿色交通体系发展滞后于个体机动交通。绿色交通是许多国际大城市治堵的根本之策和重要手段。绿色交通模式的核心是构建“公交+慢行”主导的交通模式,通过公交、步行和自行车优先,实现绿色交通优先发展。*张晓春、陆荣杰、田锋:《深圳市绿色交通发展的探索与实践》,《上海城市规划》2014年第115期。在城市机动车出行迅猛增长的强大压力下,我国对于慢行交通系统的重视不够,导致慢行交通在居民出行中所占比例不断下降。与2004年相比,2009年北京市和上海市小汽车出行比例分别提高14%和2.2%,公共交通提高19.5%和0.6%,而自行车出行分别下降了13.4%和11.5%(表2)。

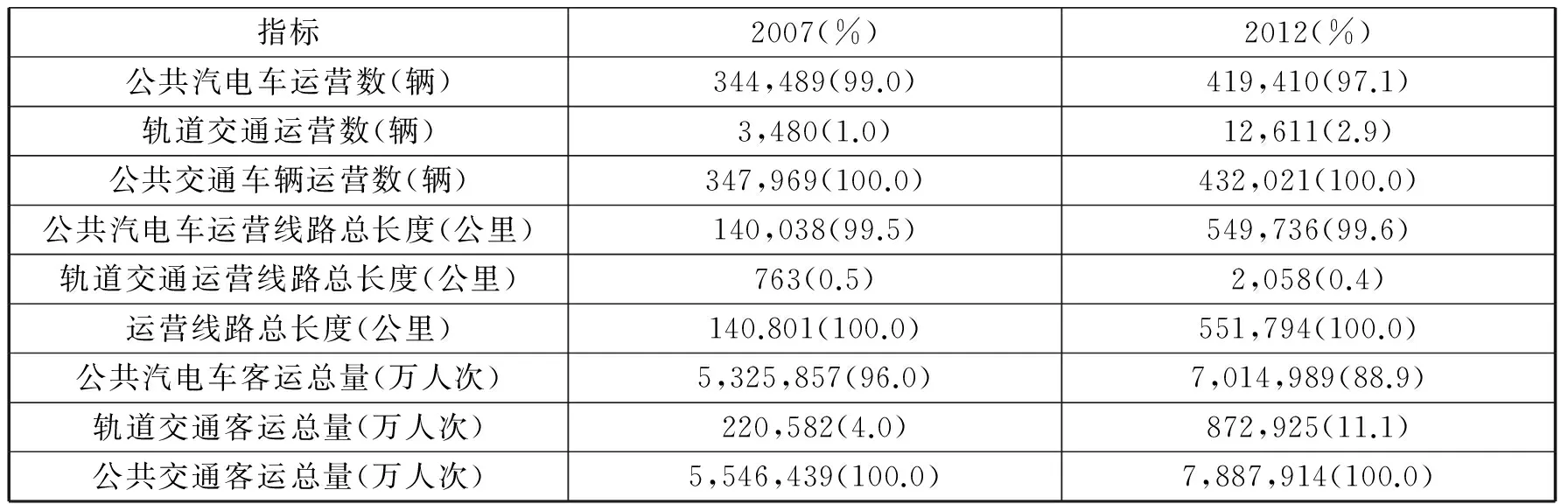

表3 中国城市公共交通发展

资料来源:中华人民共和国国家统计局:http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01.

表4 上海市(2014年)与东京都市圈(2010年)轨道交通状况对比

资料来源:孙珊、高岳等:《基于规划实施评估的上海远景轨道交通网络发展研究》,《上海城市规划》2014年总第115期,第3-11页。中华人民共和国交通运输部:《中国城市客运发展报告(2014)》。

在公共交通运营方面,大多数城市均以公共汽电车为主(表3),轨道交通和快速公交建设进程严重滞后。截至2014年年底,我国36个中心城市中,市区人口超过100万人的城市有35个,按有关国际标准衡量,很多城市都具备了发展城市轨道交通和快速公交系统的基本条件。然而,我国仅有北京、上海、广州、重庆、深圳、天津、沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、郑州、武汉、长沙、成都、昆明、西安、宁波、大连、苏州、无锡、佛山等22个城市开通了城市轨道交通线路。*中华人民共和国交通运输部:《中国城市客运发展报告(2014)》,北京:人民交通出版社股份有限公司,2015年。除了北京、上海、广州等个别城市之外,其他城市地铁建设尚未形成网络格局。北京、上海、广州是我国城市轨道交通网路最发达的城市。截至2014年年底,上海市轨道交通通车里程约578公里,位居国内首位,但从轨道交通网络指标对比来看,与东京等国际大都市相比仍有较大差距(表4)。2014年上海市的人口密度是东京都市圈2010年人口密度的约1.5倍,而轨道交通线路总长与其相比有2,937公里的差距,轨道交通人均线网长度仅相当于东京都市圈的24%。在站点密度方面,上海与东京相比也有较大差距,上海市每平方公里为0.06个,而东京都市圈为0.15个。由于东京轨道交通网络十分便捷,承担了大量客运量,私人小汽车出行所占比重较小,因此总体上东京的交通拥堵不严重。

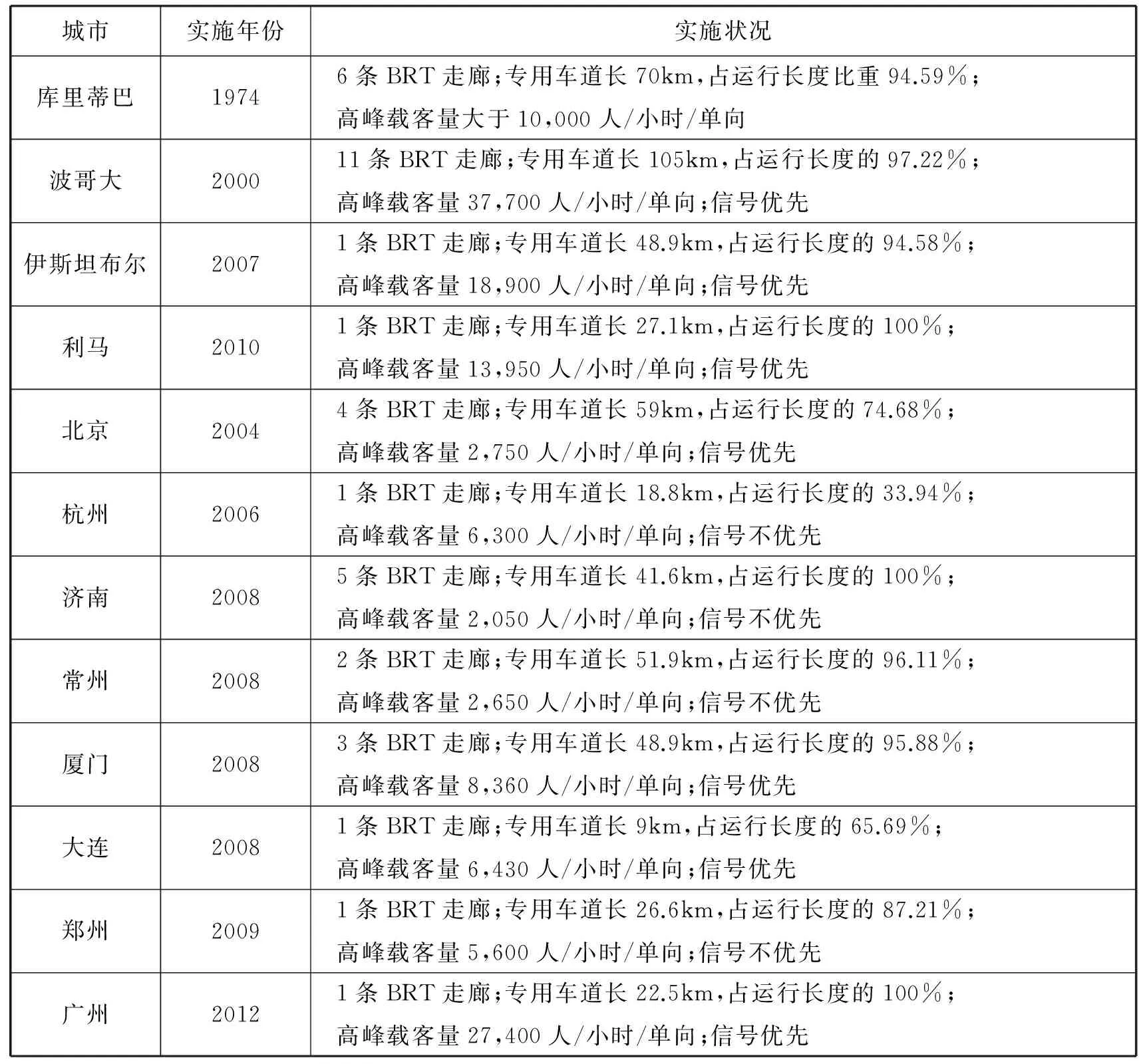

自1974年巴西库里蒂巴建设世界上第一条快速公交线路以来,快速公交建设已经迅速风靡全球,截至2013年5月,全世界已有156个城市建设了快速公交。其中,我国有北京、杭州、常州、厦门、济南、大连、广州等18个城市相继开通了BRT,快速公交系统已经成为城市公共交通的“新潮流”。由于对公交专用道、车站布局与设计、智能交通系统与车辆,多种交通方式一体化等基础设施缺少恰当的规划,导致除广州以外的城市在快速公交实际运营中并不尽如人意,仅承担着中、低等水平的客运量(表5)。我国城市轨道交通和快速公交系统在规划与设计方面还有待进一步提高。

表5 世界部分城市BRT实施年份与运行状况

资料来源:根据广州市现代快速公交和可持续交通研究所:http://www.itdp-china.org/整理。

(二)城市规划理念滞后

中国在20世纪90年代进入快速城镇化时期,2010年城镇化水平已达50.27%。2000-2010年,市辖区的人口总量则由28,583万人增加至38,866万人,上升幅度约为36.0%;而市辖区的建设用地总面积由16,221平方公里上升至31,766平方公里,上升幅度约为95.8%;远高于市辖区人口增加的速度。*牛煜虹、张衔春、董晓莉:《城市蔓延对我国地方公共财政支出影响的实证分析》,《城市发展研究》2013年第3期。城镇化水平的快速提升,加上我国大多数城市在新城建设和老城改造的过程中没能实现职住均衡,新城被戴上了“睡城”的帽子,新城不但没能减少居民通勤出行总量,反而给交通系统带来了更大的压力。

我国城市交通需求中70%左右为上班与上学出行,由于很多城郊住区以单一居住功能为主,缺乏就业功能的支撑,生活服务设施与中心城区差距较大,从而带来了郊区与城市中心区之间大量的通勤人流,导致大量居民上下班形成“钟摆式”交通。*陆化普、王长君、陆洋:《城市交通拥堵机理与对策》,北京:中国建筑工业出版社,2014年,第33页。如北京的通州新城,2012年15-64岁常住居民有106.5万人,而年末从业人口仅有21.8万人,这种“有城无业”的现象导致地铁八通线行高峰最大满载率曾达到144%,早晚高峰,车厢拥挤严重,舒适度低,促使了自驾车家庭的增加,进一步加重了道路交通拥堵,京通快速路提前5年超负荷运转。*郝伟伟、张梅青:《北京市产业布局与交通系统互动协调发展分析》,《北京交通大学学报(社会科学版)》2014年第1期。

(三)城市智能交通管理水平有待提高

智能交通是缓解交通拥堵,提高交通效率的重要手段。智能交通系统(Intelligent Transportation System, ITS)是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、电子控制技术以及计算机处理技术等有效地集成运用于整个交通运输管理体系,而建立起的一种在大范围内、全方位发挥作用的,实时、准确、高效的综合运输和管理系统,它以缓和道路堵塞和减少交通事故,提高交通利用者的方便、舒适为目的,利用交通信息系统、通讯网络、定位系统和智能化分析与选线的交通系统的总称。*曲大义、陈秀锋、魏金丽:《智能交通技术及其应用》,北京:机械工业出版社,2012年。

表6 全球和中国智能交通市场发展状况(2010-2012)

资料:《2013-2014年中国智能交通发展研究年度报告》;赛迪顾问、智慧城市研究中心:http://www.ccidconsulting.com/topic/6.jspx。

2001年,国家计委制定的《“十·五”综合交通体系发展规划》中第一次以国家文件的形式把ITS列入发展规划。国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》将“智能交通管理系统”确定为优先主题。我国城市智能交通发展潜力很大,智能交通市场规模2010年以来一直保持着20%以上的增长速度,2012年中国智能交通市场规模达到245.8亿元,比2011年203.6亿元增长了20.7%(表6)。但是,相比智能交通在美国、欧洲、日本等发达国家市场已经进入成熟期,中国智能交通整体发展水平还比较落后。2012年中国智能交通市场规模仅占全球市场规模的不足10%。尽管智能交通在产业发展、技术研发、标准研制和应用等方面已经取得了一些进展,但是产业发展还存在诸多瓶颈,核心技术和高端产品与国外差距较大,智能化交通应用水平不高,且规模化应用不足。因此,2012年交通运输部发布《交通运输行业智能交通发展战略(2012-2020年)》中明确提出智能交通要在公路电子收费、交通信息服务、交通运行监管、公交车辆动态监管等领域,实现规模应用和产业化。

三、城市交通拥堵治理措施

交通拥堵的本质是交通供给与需求不平衡的矛盾,我们可以从供求关系两个方面寻找治理交通拥堵的措施。另外,通过新城建设,促使大都市由单中心向多中心转变的空间结构优化也是解决城市交通拥堵的重要途径。

(一)不断完善交通供给

长期以来,我国城市政府把治理交通拥堵的重点放在道路建设上。但是,道路建设很难追上汽车的增长速度,使城市道路容量日趋饱和。国际上一些城市已经意识到仅仅依靠道路供给增长已经不能解决交通拥堵问题,交通供给的策略已经由道路的增加转变为发展智能交通来改善交通运行环境。如美国的511交通信息服务系统、日本的道路交通信息通信系统(VICS),可以使出行者在出行过程中随时可以通过互联网、电话、短信、广播等方式获取路况、停车场、换乘等信息,提高出行效率和减少无效出行,为缓解城市交通拥堵做出了巨大贡献。

中国已快速进入汽车社会,汽车保有量的不断上升使得智能交通系统投入的重要性和紧迫性日益增强。目前,智能交通已经在北京、上海、重庆、广州、深圳和济南等重点城市实现了较大发展。但是,总体来说,我国智能交通产业尚处于起步阶段,有必要扩大智能交通的覆盖范围,完善交通信息综合服务平台建设,为方便居民合理出行提供信息,提高出行效率,缓解交通压力。

(二)强化交通需求引导

交通需求的控制和引导策略,主要是通过大力发展绿色交通,同时对个体机动交通采取控制措施来减轻城市交通的压力。

党的十八大指出,加快推进绿色交通发展是国家的一项重要任务。我国大规模的城市轨道交通、快速公交建设还刚刚处于起步阶段,以公共汽电车为主的常规公交仍然是我国城市公共交通的主要组成部分,存在着结构单一的弱点。因此,我国城市应该尽快发展“轨道交通+快速公交”的新公交模式。政府有必要进一步加大对绿色交通建设的投入和宣传,优先安排绿色交通基础设施建设。通过完善换乘枢纽、首末站以及停靠站、公交专用道、公交优先通行信号等公共交通基础设施建设,提高公共交通的服务水平。通过在城市支路、巷道建造适宜步行的绿道系统,完善城区自行车道网络包括停车系统,以及大力发展城市公共自行车廉价租赁系统来引导居民重新选择自行车和步行出行。加强常规公共交通(公共汽电车)、轨道交通、快速公交、慢行交通的有效衔接,使绿色交通系统充分发挥活力。

除了引导绿色交通优先发展,国际大城市的交通决策者逐步意识到加强对小汽车的保有与使用管理对缓解交通拥堵的重要性,并出台了相应的政策和措施,以减少小汽车对城市交通系统的压力。在这方面,新加坡、香港、东京、北京、纽约和伦敦等城市的治理措施较具有代表性。新加坡从1990年开始推行“拥车证(COE)”制度,实施该政策以来,车辆年均增长率由原来的7%降至3%,从2009年起年增长率更是限定在1.5%以内。北京2011年开始实施机动车牌照摇号政策,机动车保有量增长速度明显放缓,平均月增长量由2010年的6.58万辆减少为2012年的1.81万辆,降幅达到72.5%。*交通运输部铁道运输司:《城市交通拥堵治理实践》,北京:人民交通出版社,2013年。

新加坡、伦敦、斯德哥尔摩分别于1999年、2003年、2007年起开始对市中心区征收拥堵费,以减缓市中心及其附近道路交通拥堵,并使延误大幅度下降。1999年,高峰时间内进入新加坡收费区域的小汽车比1998年下降了15%。2004年,伦敦市收费区域内拥堵水平(每公里交通延误)由2.3分钟/公里下降为1.7分钟/公里。另外,丹麦哥本哈根中心城区停车费用高达每小时4美元。美国纽约曼哈顿闹市区的停车费每小时近30美元。日本东京的停车费为每小时600日元-1500日元(约合人民币40-100元)。这些举措极大地抑制了小汽车的出行率。*陈玉光:《 国际经验与我国大城市交通拥堵治理》,《城市》2013年第10期。

截至2012年底,全国私家车总量为8,838.6万,主要城市私家车保有量都呈现“井喷式”增加,因此出台政策约束小汽车的拥有和使用十分必要。目前我国只有上海、北京、贵阳、广州和石家庄等城市实行了竞价或摇号的限购政策。南京对于购置车辆,按车辆价格的10%收取车辆购置费用;车辆税则是按照车辆价格的10%-15%收取。*张炜萍、王维礼:《交通需求管理规划方法研究》,《城市建设理论研究(电子版)》2013年第33期。北京和成都市分别于2007年和2012年起实行机动车尾号限行措施。这些政策对缓解城市交通问题上起到了一定的作用,值得在其他大中城市推广。此外,我国还应该选取部分大中城市作为拥堵费和差别化停车管理的试点,来降低小汽车的使用强度。

(三)城市规划引领策略

许多国际大城市十分重视发挥城市规划的引领作用,通过新城的建设从源头上缓解城市交通压力。巴黎、斯德哥尔摩、新加坡、香港等城市主要是通过由单中心城市发展模式向以公共交通为导向的多中心组团模式(TOD模式)的过渡来减少交通需求。且在新城的规划建设中强调促进就业、居住、商业服务等多种功能的合理集中布局,来降低交通需求强度,实现城市交通的高效运转。

然而,我国国内的大多数城市交通发展不断被动适应城市“大饼式”发展所带来的蓬勃增长的交通需求,而不是将交通建设与城市功能构建结合起来,以“组团式”发展主动引导交通需求。*司海燕:《我国城市轨道交通发展TOD模式研究》,《开放导报》2011年第6期。已经采用TOD发展模式的大城市中也有相当一部分在新城镇建设过程中也没有注意与交通规划的配合,“多中心”空间格局没有充分发挥对多中心产业、就业格局的引导作用,导致交通拥堵现象不见明显改善。

因此,我国城市要强化交通规划的引领作用和城市交通与土地利用的相互协调,防止城市蔓延式扩张,引导城市由单一中心向多中心结构的转变。并借鉴国际大都市TOD模式开发的范例,将新城围绕公共交通站点布置,加强新城交通的通达性和便捷性,改变交通枢纽站周边土地以住宅性开发为主的单一开发模式,增加商业购物中心、文化娱乐中心、写字楼等配套设施开发,为企业落户发展创造良好条件,实现新城交通功能与经济功能的充分结合。

四、结语

良好的交通状况是城市经济发展的先决条件,而我国大中城市普遍存在着不同程度的交通拥堵问题。根据发达国家的经验,交通拥堵和城市规模两者之间并不存在必然的关系。通过大容量轨道交通网建设、智能交通网管理、合理的城市空间规划以及整个社会越来越多地选择绿色交通出行方式,大城市的交通拥堵可以得到大幅度缓解。解决我国城市交通拥堵问题要从加强城市交通的硬实力和软实力建设入手,通过完善交通供给、强化交通需求引导、发挥城市规划作用等手段,配以积极的绿色交通出行宣传和引导,并发挥这些措施的组合优势,从而达到持续改善城市交通拥堵的目标。

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“预防和治理城市病研究”(11JZD028)。

詹军(1983-),男,北华大学经济管理学院讲师(吉林 132013),华东师范大学中国现代城市研究中心博士后(上海 200062)