当科学史遇上人类学*

——以少数民族科学史研究为主的讨论

林 达,胡鸿保

(1.中国科学院大学 人文学院,北京 100049; 2.中国科学院 自然科学史研究所,北京 100190; 3.中国人民大学 社会与人口学院,北京 100872)

当科学史遇上人类学*

——以少数民族科学史研究为主的讨论

林 达1,2,胡鸿保3

(1.中国科学院大学 人文学院,北京 100049; 2.中国科学院 自然科学史研究所,北京 100190; 3.中国人民大学 社会与人口学院,北京 100872)

近年来,国内学者将文化人类学的研究方法和理念引入少数民族科学史研究,不但在本学科内取得大量成果,更开辟了科学史和人类学交叉学科研究的新途径.在回顾国内学者对少数民族科学史的人类学考察的基础上,以两维度(“田野-文献”和“形而上-形而下”)划分四象限,探讨其特点与不足。展望少数民族科学史学科今后的发展方向,提出应该重视科学元勘(science studies)并进一步加强田野工作中对于观念层面上的“科学知识”的考察.

少数民族科学史;科学人类学;科学元勘;地方性知识

我们已经从科学(Science)转向了研究(Research).科学意味着确定性;而研究则充满着不确定性.

——拉图尔[1]

1 “起”——背景介绍

自“五四运动”全力倡导“科学”与“民主”以来,“赛先生”科学(Science)一直是国人的最爱.作为“屋上之乌”的科学史(History of Science)亦可谓“近水楼台”:从传统史学关照下李约瑟的《中国科学技术史》,到科学社会学的肇端默顿的《17世纪英格兰的科学技术与社会》,科学史学科博采众长,得以于史学外另立门户、在国内学界落地开花.

尽管我国史学研究历来兴盛,即使是在“文革”年代也没有终止.但相较而言,20世纪初引进中国的社会学和人类学等学科的复兴则是在1979年以后,期间中断约有30年之久.*有的国家传统上使用“民族学”,我们在此将ethnology和anthropology 看作同类,不再细加区别.参见杨圣敏、胡鸿保主编:《中国民族学六十年》,第一章、第二章,北京,中央民族大学出版社,2012年.然则近年来在国内科学史研究中,越来越多的学者挣脱传统史学方法的桎梏,引入人类学方法和理念,在本领域内取得大量成果.其中少数民族科学史领域成果尤为显著,本文以此为主,从科学史学科本位的视角,对其“人类学转向”进行初步探讨.

2 “承”——前人研究

1954年,李约瑟的鸿篇巨制《中国的科学与文明》(Science and Civilization in China, 又译《中国科学技术史》)第一卷《导论》在剑桥大学出版社出版,开创了一片科学史研究和汉学研究的新天地.书序中提出一连串发人深思的问题:“在不同的历史时期,中国人对于科学、科学思想和技术的发展,究竟做出了什么贡献?……中国的科学为什么持续停留在经验阶段,并且只有原始型的或中古型的理论?……欧洲在16世纪以后就诞生了近代科学,……而中国文明却未能在亚洲产生与此相似的近代科学,其阻碍因素是什么?另一方面,又是什么因素使得科学在中国早期社会中比在希腊或欧洲中古社会中更容易得到应用?”[2]

《中国科学技术史》第一卷出版后,毛泽东曾说:我们中国人应感到惭愧.我国古代科学技术知识那么丰富,包括对世界有巨大影响的三大发明,我们中国人自己不写,让英国人来写,而且写得那么好.[3]

李约瑟一介西方人,从丰富的中国文献史料出发,破除“西方中心论”的论断*由于李约瑟的左派背景,加之其强调“百川归海”,在当时的情境中确有一定的反西方中心主义的色彩.故而《导论》一出版,西方学术界就有不少质疑.如著名美国汉学家芮沃寿即对李氏的全部工作的正确性和最终价值持怀疑态度.因为他认为其论证是以两个目的论假设为根据的,即朝向单一目标的普遍进步论和马克思主义目标.参见王钱国忠、钟守华编著:《李约瑟大典》,上册,第174页.我们注意到后来中国科学史家对李约瑟的研究有深刻反思并有超越.如孙小淳就指出:“要对中国科技与文明有深刻的理解,就不能局限于欣赏‘百川归海’的壮丽图景,而是要溯流而上,领略‘河岸风光’.也就是说,要探讨中国文明之河中的知识流水是如何在中国的土壤中产生并滋润中国社会与文化的土壤的.”见孙小淳:《从“百川归海”到“河岸风光”——试论中国古代科学的社会、文化史研究》,《自然辩证法通讯》2004(3).,加上中国最高领导人“一言九鼎”的回应,不但奠定了李约瑟在中国学界的崇高地位、激发了对于李约瑟及所谓“李约瑟问题”的持久关注和热烈讨论,更重要的是,此后相当长的一段时期,李氏所采用的传统史学方法也被奉为圭臬.亦即,长期以来,科学史学科的研究方法基本以文献为主:无论是理论方面还是经验层次,研究者们从文本出发来探讨科学史,辅之以一定的模拟实验.而且观念上一直有一种把“技术”当作“科学的应用”的倾向.

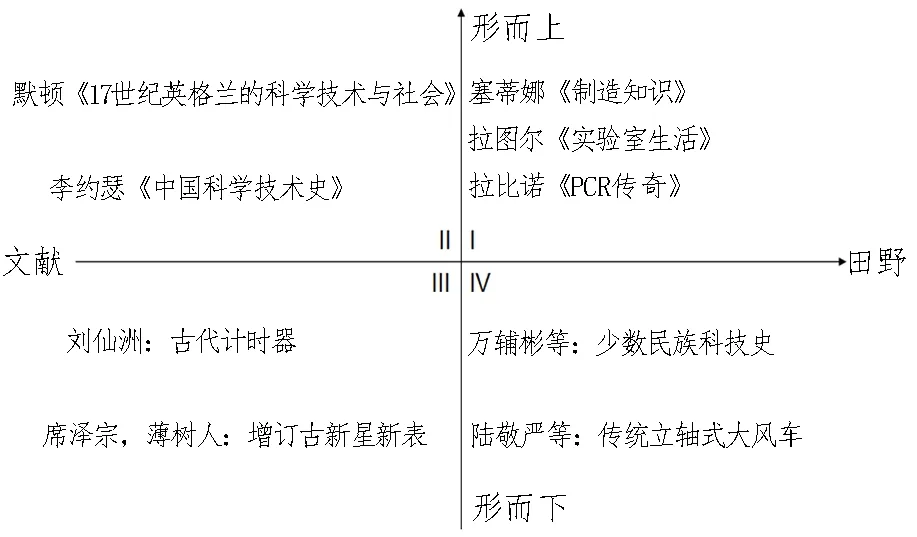

若以新中国成立以后的学术发展来看,大致在1950-1980年间科学史的研究基本属于传统的套路,也就是可以归入第II和第III象限(详见下文及图1).与80年代后渐渐兴起的受到人类学理论和方法影响的科学史研究相比,其最大的差异在于缺少民族志式的做法.

图1 四象限法分析“人类学转向”案例

《中国科学技术史》第一卷出版之际正当新中国成立之初,本着“中国人民有自立于世界民族之林”的豪情,中国科学家刘仙洲在1956年赴意大利参加世界科学史大会时发表了题为《中国在计时器方面的发明》的论文.刘先生此文回应了李约瑟当年在《自然》杂志上的论文《中国的天文钟》.*李约瑟与王铃等合撰的《中国天文钟》在佛罗伦萨《第八届国际科学史大会文集》及《自然》第177卷发表,论文指出,在欧洲14世纪擒纵机构时钟出现之前,中国的擒纵机构时钟早已有了较久的历史.见王钱国忠、钟守华编著:《李约瑟大典》,上册,第171-172页.该文认为,中国天文钟的传统似乎很可能是后来欧洲中世纪天文钟的嫡系祖先.刘文对李说表示赞同,文章列举大量史料,称早在东汉张衡的时候(约公元130年),即在一千八百多年以前,就极可能已开始有了采用水流驱动齿轮系和凸轮传动等机构显示时间的机械性计时器的创造.*刘仙洲的《中国在计时器方面的发明》,刊于《天文学报》1956年第2期.“文革”期间此文又有修订版,见刘仙洲:《我国古代在计时器方面的发明》,《北大清华自然科学学报》,1975第2期.

另一项蜚声国际的中国科学史成果也出现在这一时期.学界泰斗席泽宗最突出的成就当属其对新星和超新星爆发记录的认证和整理.*席泽宗因这一不朽功勋,于1991年膺选为中国科学院学部委员(后改称院士).1955年,席泽宗发表《古新星新表》,[4]轰动国际天文学界.十年后,席泽宗与薄树人合作完成《增订古新星新表》[5]引起了更大反响.《科学》杂志(Science)译载其全文[6],美国国家航天和航空局(NASA)出版了一种单行本.[7]此后的数十年间,各国科学家在讨论超新星、射电源、脉冲星、中子星、γ射线源、X射线源等最前沿的天文学问题时,引用上述两篇权威论文逾千次.[8-9]竺可桢对这项工作给予高度评价,并以此为例论证科学史研究“古为今用”的重要价值.[10]

20世纪80年代以来,这种传统方式的科学史研究依然延续.比如张秉伦教授及其学生对“秋石方”的模拟实验研究,否定了鲁桂珍和李约瑟的性激素说.[11-12]但与此同时,随着人类学在国内的复兴,“当科学史遇上人类学”后,科学史研究的新进路也初现端倪:一方面,研究者把目光投向少数民族历史和民族文献,如卢央、陈久金、李迪等对于少数民族天文学史以及少数民族数学思想的研究;*如卢央《彝族星占学》昆明,云南人民出版社, 1989、陈久金《回回天文学史研究》南宁,广西科学技术出版社, 1996、李迪《明安图传》赤峰, 内蒙古科学技术出版社, 1992.另一方面,注重参与式观察的研究取向已崭露头角,也就是说,不但涵盖了传统科学史家耕耘的第II和III象限,更开始涉足田野,出现了一批属于第IV象限的研究成果.

3 “转”——四象限法分析人类学转向

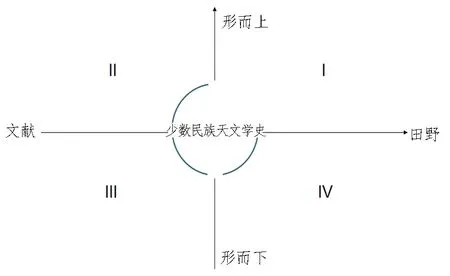

在科学史领域内,前人已取得很多研究成果,也有不少评述.在此基础上,笔者打算用四象限法做另一种分类,借此显示我国科学史发展受到国内外人类学影响而发生的一些变化.四象限以两种维度划分:文献-田野和形而上-形而下.依作品的主要特性将其归入相应的象限(图2).

图2 四象限法视野下的少数民族天文学史研究

早期的科学史基本以文献研究为主.比如李约瑟的《中国科学技术史》、默顿的《17世纪英格兰的科学技术与社会》即是从文献入手,更多侧重于形而上问题的研究;而同样是从文献出发,刘仙洲的古代计时器和席泽宗、薄树人的古新星记录则偏向形而下.

然而近些年来,科学史研究在方法上越来越注重田野的重要性,而不是像传统历史学那样以文献考证为主.实地调查方法跟社会学和人类学两门学科密不可分.所以在20世纪80年代以后我国的科学史研究,除史学外,基本又吸纳了来自社会学和人类学两个源头的理论与方法.*这里我们同样不对“科学人类学”与“技术人类学”、“科学技术人类学”和“科学社会学”做更多辨析.我们赞同万辅彬等的观点,眼下应该“尽可能减少争执,多做具体的研究”.万辅彬、韦丹芳、孟振兴:《人类学视野下的传统工艺》,第105页,北京,人民出版社,2011年.

比如同济大学机械系的陆敬严等人沿袭刘仙洲前辈研究“农业机械史”的传统,1985年对于传统立轴式大风车的考证复原就是建立在实地调查基础上的模拟实验.他们的田野点在江苏阜宁县沟墩地区(苏北沿海地区).[13]另外,北京科技大学和广西民族大学的科技史研究者们也对广西宜州的传统水车做了研究.在后一类案例研究中,文献查阅仅仅是下一步田野作业的前期准备,重头戏还在“参与式观察”,甚至还要做“回访”,田野法与文献法交叉使用,相辅相成.[14]孙烈和张柏春等在江苏射阳县海河镇也有类似的调查研究.事后他们的认识是:研究者应以策划者和旁观者的身份参与到复原制作的全过程之中, 有意识地、忠实地和完整地记录相关的细节.这样,复原本身既是一项基础性的研究工作, 也成为一种调查的方式和手段.作为认识技术传统的一种重要的途径, 技术田野调查可以与文献分析互为补充.[15]这一点与20世纪50年代刘仙洲的研究方法略有不同.刘先生研究的基本依据属于纯文献,尽管有实际动手制作模型,但并不涉及田野调查.*刘仙洲1975年修订版论文结尾处注明,“文中张衡、张遂、詹希元等三个复原模型,其内部传动机构,由我们根据文献记载,进行了合理的推测和计算.模型是在中国历史博物馆王振铎同志指导下制成的.”

社会学界也有人开始越界切入科学史研究.南开大学的刘珺珺从科学社会学起步,倡导转向人类学.她认为科学的人类学研究有两层含义,一是把现代科学当成一种文化现象来研究;二是对科学的社会研究采取民族志的方法.在她的指导下,杨立雄博士选择中关村的中国科学院软件研究所作为田野点,考察计算机发展中的社会现象.杨立雄从信息、商品、礼物的视角研究自由软件与商品软件之争,分析科学争论的社会背景.[16]徐越如博士考察地点选择在贵州普定岩溶研究综合试验站,他认为这类基层科研机构具有“角色双重性”的特征,这种角色特征与其科研能力及特殊的生存策略有关.[17-18]

曾任国际科学史研究院通讯院士的李迪先生在接受采访时有句话说得好:“我们伟大的中华民族大家庭多元一体,每个民族都为创造灿烂的中华民族科技文化做出了贡献.对少数民族科技史的研究从某种意义上来说是对李约瑟工作的补充和发展.”[19]当前我国的科学史研究实际情况就是,少数民族科技研究占有很高的比重.

万辅彬强调对中国各少数民族科学技术文化的研究.他提出除了文本与经典研究之外,应该把少数民族科技作为一种格尔茨所谓的“地方性知识”(local knowledge)来研究,重视民族志个案,注重从田野考察得出的特殊经验.[20]万辅彬本人及其研究团队对铜鼓进行了深入的考古学和民族学研究,既关注铜鼓的青铜铸造工艺,也关注铜鼓的地理历史播迁、社会文化功能.通过铜鼓这一器物,他们论证了技术变革与社会进步、文化发展之间的关系.[21]

此外,万辅彬、韦丹芳等做了大量少数民族传统工艺的相关工作.可以举韦丹芳对广西贡川纱纸的民族志研究为代表.韦丹芳从2001年10月至2002年10月间多次下乡,用三个多月的时间学习并参与纱纸生产的每一道工序,并对各道工序进行详细的记录和拍照工作,针对每一道工序的操作方法及关键部分进行深入访谈.与传统的科技史的调查方法相比,最大的特点是她住到造纸户中,参与他们的日常生活、社会交往活动,特别是与纱纸相关的活动,从中了解相关状况.她的纱纸研究触及了当地人的家庭关系、性别分工、业缘关系、村落关系、社区经济、政府税收等诸多方面.总之,研究者是希望通过传统工艺来了解当地壮族社会深层次的结构和实际运行.*韦丹芳:《贡川壮族纱纸的科技人类学考察》,广西民族学院硕士论文,2003年.韦丹芳:《贡川壮族纱纸的考察研究》,《中国科技史料》2003(4).万辅彬、韦丹芳、孟振兴:《人类学视野下的传统工艺》,第四章,北京,人民出版社,2011年.

在四象限分析框架中,最值得一提的是从田野出发、探索形而上问题的第I象限.拉图尔(Bruno Latour)等的《实验室生活:科学事实的建构过程》、塞蒂娜(Karin D. Knorr-Cetina)的《制造知识——建构主义与科学知识的与境性》和拉比诺(Paul Rabinow)的《PCR传奇:一个生物技术故事》堪称这方面的典范.

以拉图尔为例,其在《实验室生活》中开始考察科学的生活世界起源,开创了本体论的建构主义进路.在认识论上,拉图尔推进了SSK的建构主义立场;在方法论上,拉图尔主张采取民族志的方法对实验室的科学实践进行微观考察.拉图尔立足于实验室的生活世界,反思科学的认识论建构和本体论建构,拒斥传统科学哲学的抽象形而上学,最终使科学从形而上学复归生活世界.[22]此书出版不久西方科学史界即有佳评.萨顿奖获奖者、哈佛大学科学史系讲席教授史蒂芬·夏平(Steven Shapin)言道“本书无疑对科学家如何实际行动、如何与他人对话以及他们与其实验设备如何互动有着最为翔实的描述”,并认为与对理论的理想化描述不同,任何科学史家都应对此书展现出的科学的实际应用认真对待.[23]科学史权威期刊ISIS上亦刊有著名跨学科学者唐纳·哈拉维(Donna Haraway)的书评认为拉图尔此书在理论概念上的创建甚至“超越了皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)的象征资本(symbolic capital)这一观念”.[24]国内有研究者评介说:拉图尔早期致力于拓展强纲领及其因果性信条,认为社会因素与科学知识之间存在直接的因果关系,科学事实完全由社会建构而来;为了摆脱社会建构论的困境,拉图尔摒弃了科学知识形成的因果性观念,转向科学社会研究的新范式,在这种新范式中,自然或社会不再作为科学知识形成的原因,而是作为科学活动过程的结果.[25]

国内学术界现在不乏对于拉图尔等的文献述评,即属于第II象限的“文献+形而上”研究,但是鲜见像拉图尔那样“以田野个案挑战理论问题”(借助民族志从事“科学元勘”)的成功案例.万辅彬等在评述国内外的科技人类学研究时,特别提到国内科技人类学今后应当努力多下功夫的几个方面,其中就指出“实验室研究”是西方此类研究中颇为出色的部分,“而在国内学界,目前仅发现南开大学的几位博士进行了一些个案研究,并未形成气候.实验室研究不仅可以分析、总结实验室成功与失败的经验教训,更重要的是从人类学视角反思高新科技成果,具有很强的可操作性.”[26]不过,我们认为,西方学者的实验室研究,要旨并不在实验室本身,也不在于与之相关的科技成果,而是在于借助民族志从事“科学元勘”,探索认识论的问题、科学知识的建构问题.*塞蒂娜在《制造知识》里,对实验室的概念以及实验室研究的意义和相关性等有简单明了的说明.她告诉我们,科学知识的生产过程是建构性.实验室中知识的建构是这种生产过程的一个环节.实验室中科学知识的建构具有很强的与境性.“实验室研究”作为一种研究视角或研究方法,可以扩展到任何被看作知识场所的领域(如工厂).社会科学与自然科学并非不能享有一种共同的方法.参阅塞蒂娜:《制造知识——建构主义与科学知识的与境性》,中译本序言“究竟什么是实验室?”,北京:东方出版社,2001年.

4 “合”——继往开来

4.1 对分析方法的进一步说明

在此,我们想对本文的分析方法做以下几点补充说明.

首先,四象限法只是一种抽象处理,好比德国社会学大师韦伯(Max Weber)的“理想类型”(ideal type),只有相对、并无绝对;

其次,它所表达的只是一种趋向,一种定性、而非定量的分析视角.具体的研究是复杂多变的,很难被简单地纳入某一个特定象限.比如陈久金、卢央等的少数民族天文学史研究,以《彝族天文学史》[27]为例,通过实地考察结合查阅彝汉历史文献的方式发现了彝族十月太阳历,*迄今为止,所谓“十月太阳历”是否真实存在仍是学界争议的焦点.笔者以为,无论结论为何,陈久金、卢央等在少数民族天文学史研究中体现出的对多元文化观的身体力行、对“地方性知识”的挖掘与保护以及“敢为天下先”的治学精神,都是值得称道的.不但首次系统完整地梳理了彝族天文学体系,更以此为基础,引发探源阴阳八卦这样恢宏的形而上问题,可谓跨II、III、IV三个象限(图二),综合运用文献和田野调查,贴近社会生活实际的同时也关注理论元问题;

再次,研究都不可避免地会带有某种学科本位意识,由于第一作者的专业是科学史,合作者是人类学家,所以本文是以科学史本位视角来探讨其人类学转向的趋势.希望这一视角能为本项讨论提供不同的思路.

4.2 特点与不足

通过以上分析,我们可以发现,当下国内学者对少数民族科学史的人类学考察的特点与不足.

4.2.1 独木不成林——研究对象的局限

目前取得的成果主要是通过实地调查获得资料,研究对象基本局限在技术,尤其是传统技艺,对少数民族科学这一领域的研究仍待开发.

4.2.2 独学无友,则孤陋寡闻——跨学科合作的缺位

科学史家与科学人类学家及科学哲学家缺乏足够的交流合作.如此“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”的“各自为政”,显然并不利于学术的发展.

在“器”(形而下)的层面上:田野调查是现代人类学的必修课.而目前国内多数科学史家既未受过人类学专业训练,又罕与人类学家合作.如何透彻理解和掌握参与观察、撰写民族志等工具,并将其有机地融入科学史研究,是面临的一大挑战;

在“道”(形而上)的层面上:学科交流的缺位也在一定程度上导致国内学界对于研究少数民族的科学及其知识建构、引进人类学理论等方面仍有欠缺.

4.3 鉴往知来

梳理学术发展历程旨在鉴往知来.此处仍以《彝族天文学史》为例加以说明.本项研究克服了上述提及的诸多不足:既关注对少数民族科学的考察,又重视跨学科合作.本书的三位作者中,陈久金是少数民族天文学史界的代表人物,卢央精通星占历法与阴阳八卦,刘尧汉长期从事民族调查,三位前辈优势互补、强强合作,贡献出我国第一部少数民族天文学史专著,一改前人对于少数民族只有技术、没有科学的狭隘观点[28].然而,如前所述,正是这样一项从成果上讲跨三个象限,从方法上讲克服前述诸多不足的学界典范,仍与第I象限无缘.不单是这一项研究,迄今国内学界对于研究科学及其知识建构、引进人类学理论等方面尤显薄弱.与此形成鲜明对比的是,科学界顶级期刊《自然》(Nature)于2014年仍推介了科学建构论的经典《实验室生活》这本35年前出版的“旧著”,理由是拉图尔当年在该书中提出的科学的建构问题历久弥新,时至今日依然值得我们深思.[29]同一杯美酒,西方科学界视为陈年佳酿,久而弥笃,国内学界却乏人问津,个中原委着实发人深省.

由是,可以看到,从早年间皓首穷经的李约瑟、席泽宗,到如今风餐露宿的陈久金、万辅彬,遇上人类学后的国内科学史界,历经II、III、IV象限,正走在由文献向田野的新征程.对于国内学界今后的发展,笔者希望能打破藩篱、在第I象限开疆辟土:一方面研究对象可以不囿于传统技术、而对科学本身给予更多关注;另一方面,促进与科学人类学界和科学哲学界的学科交流:在“器”上改进对人类学工具的运用,更重要的是,在“道”上重视“科学元勘”并进一步加强田野工作中对“科学知识”建构性的考察.

致谢:本文曾在中国民族学学会2015年学术年会暨“民族与国家”学术研讨会上报告,并于成文过程中,得到众多师友的关照、指导和热情帮助,在此一并致谢.

[1]拉图尔.我们从未现代过 [M].苏州:苏州大学出版社,2010:1.

[2]李约瑟.中国科学技术史(第一卷) [M].科学出版社、上海古籍出版社,1990:1-2.

[3]王钱国忠,钟守华.李约瑟大典(上册)[M].北京:中国科学技术出版社,2012:157-158.

[4] 席泽宗.古新星新表[J].天文学报,1955,3(2):183-196.

[5] 席泽宗,薄树人.中、朝、日三国古代的新星记录及其在射电天文学中的意义[J].天文学报,1965,13(1):1-22.

[6] Xi Zezong,Bo Shuren. Ancient Novae and Supernovae Recorded in Chinese,Korean and Japanese Annals and their Significance in Radioastronomy[J]. Science. 1966,154(3749):597-603.

[7] NASA TT-F388[Z].1966.

[8] 孙小淳,胡铁珠.薄树人先生与中国天文学史研究[J].中国科技史料,1998,19(3).

[9]中国科学院自然科学史研究所. 席泽宗院士生平[J].广西民族大学学报:自然科学版,2009,15(1).

[10] 竺可桢.为什么要研究我国古代科学史[N].人民日报,1954-08-27.

[11]张秉伦,高志强.中国古代五种“秋石方”的模拟实验及研究[J].自然科学史研究,2004(1).

[12]张秉伦.科技史研究应文献与实证并重 [J].自然科学史研究,2013(3):419-422.

[13] 易颖琦,陆敬严.中国古代立轴式大风车的考证复原 [J].农业考古,1992(3).

[14] 陈虹利,韦丹芳.传统工艺调查研究方法探析——基于广西宜州传统水车调查研究案例的思考[J].广西民族大学学报:自然科学版,2015(1).

[15]孙烈,张柏春.传统立轴式大风车及其龙骨水车之调查与复原[J].哈尔滨工业大学学报:社会科学版,2008(3).

[16]杨立雄.从实验室到虚拟社区:科技人类学的新发展[J].自然辩证法研究,2007(11).

[17]徐越如.文化现场——基层科研机构的人类学研究[D].南开大学博士论文,2002.

[18]徐越如.角色与生存——一个基层科研机构的民族志调查[J].广西民族学院学报:自然科学版,2004(1).

[19]万辅彬,李迪.走进少数民族科技史——科技史学家访谈录之三 [J] .广西民族大学学报:自然科学版,2004,10(3):2-4.

[20]万辅彬.从少数民族科技史到科技人类学[J].广西民族学院学报:自然科学版,2002(3).

[21]万辅彬.铜鼎与铜鼓的社会文化功能比较——兼议技术传播、发展中的文化多样性[J].广西民族研究,2003(1).

[22]刘鹏.生活世界中的科学——拉图尔《实验室研究》的方法论与哲学立场[J].淮阴师范学院学报:哲学社会科学版,2014(1).

[23] Steven Shapin. Book Reviews [J]. Medical History,1981(25):341-342.

[24] Donna Haraway .Book Reviews [J].ISIS,1980,71(3):488-489.

[25]贺建芹.科学知识形成的因果性观念及其嬗变——论拉图尔社会建构论的转向[J].求索,2010(6).

[26]万辅彬,韦丹芳,孟振兴.人类学视野下的传统工艺[M].北京:人民出版社,2011:104.

[27] 陈久金,卢央.彝族天文学史[M].昆明:云南人民出版社,1984 .

[28] 潘鼐.评《彝族天文学史》[J] .自然科学史研究,1985(4).

[29] Daniel Cressey: Reviews: Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts [J].Nature,Volume: 511:152-154.

[责任编辑 黄祖宾]

[责任校对 黄招扬]

When History of Science Meets Anthropology:Focusing on the History of Science of Chinese Ethnic Minorities

LIN Da1,2, HU Hong-bao3

(1.CollegeofHumanities,UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China;2.InstitutefortheHistoryofNaturalSciences,ChineseAcademyofSciences,Beijing100190,China;3.SchoolofSociologyandPopulationStudies,RenminUniversityofChina,Beijing100872,China)

In recent years, Chinese scholars have introduced the approach and the concept of cultural anthropology to the research of the history of science. They have not only made a lot of achievements in this subject, but also opened up a new way of cross disciplinary research. Taking metaphysics vs. physics and literature vs. field-work as two dimensions, the authors construct a “four-quadrant analysis” research frame. They classify the relevant documents by main features, and discuss the characteristics and shortcomings of related research results. At the end of the article, the authors look forward to the development direction of this subject. Meanwhile, they argue that China’s ethnologists should pay more attentions to the concept of “science studies” and the research of “scientific knowledge” on the metaphysical level in their future field-work.

history of ethno-science;anthropology of science;science studies;local knowledge

2016-06-26.

林达(1988-),女,上海人,中国科学院大学人文学院研究生,研究方向:科学史(天文学史);胡鸿保(1948-),男,上海人,中国人民大学社会与人口学院教授、博士生导师,研究方向:人类学研究.

N09

A

1673-8462(2016)04-0040-06

——博弈论

——“科学史上的今天”10月号