外商研发投资与东道国市场创新绩效:现状、关系和影响路径

吉生保 杨旭丹 王晓珍 马淑娟

一、引言

技术创新是企业发展和国家综合实力增强的重要引擎。新增长理论认为,创新在确保全球经济增长中具有重要作用,而研究与开发(R&D)活动正是产生创新的一个重要因素。 Englander等(1988)[1]发现,通过提升产品质量、保持产品差异化,企业研发活动不仅可以防止企业陷入被动的价格竞争,更有利于增加企业的市场效率进而提升经济的外部竞争力,因此,各国有必要加大研发投资力度。在经济全球化背景下,借助外商直接投资(FDI),各国企业的研发活动越来越国际化,直接或间接地为东道国的研发活动做出了显著贡献(Lall,1993[2])。 一方面, 东道国企业为了与跨国公司竞争,会增加在研发活动上的投资从而提高自身技术水平(Helfat,2000[3]); 另一方面,跨国公司为了适应东道国经济环境,与东道国企业竞争, 会进行更多的研发活动(Kathuria,2008[4])。不难发现,技术创新和企业跨国扩张密切相关,跨国公司不仅主导了国际贸易和外商直接投资,在技术开发与扩散方面也扮演了重要角色(Luisa和Francesca,2000[5])。那么,外商研发投资与东道国市场创新绩效的关系究竟如何?学术界对两者的研究现状如何?特别地,外商研发投资通过何种路径对东道国市场创新绩效产生影响?这些问题的解决,对于以中国为代表的发展中大国希望通过引进研发类外资来实现技术“蛙跳”和研发赶超,具有重要的理论和实践意义。

二、外商研发投资与东道国市场创新绩效的发展现状

(一)中国与外商研发投资

21世纪以来,在华研发外资获得了学界越来越多的关注。自1987年第一家外资研发机构在京成立,之后8年,外资研发机构的设立年均不到1家;从1994年至1997年,外资研发机构年均设立达5家;在经历1998年设立11家研发机构的高潮之后,2001和2002年,跨国公司在华新设了至少19家研发机构。①数据来源: http: //www.sts.org.cn/tjbg/other/documents/2003/0301.htm。到2013年,在华外资研发机构已超过1 400家,其中半数以上的机构从事领先技术研究,中国已然成为外商研发投资最集中的国家之一(马述忠等,2014[6])。 其在中国的发展进程表现出以下特征:

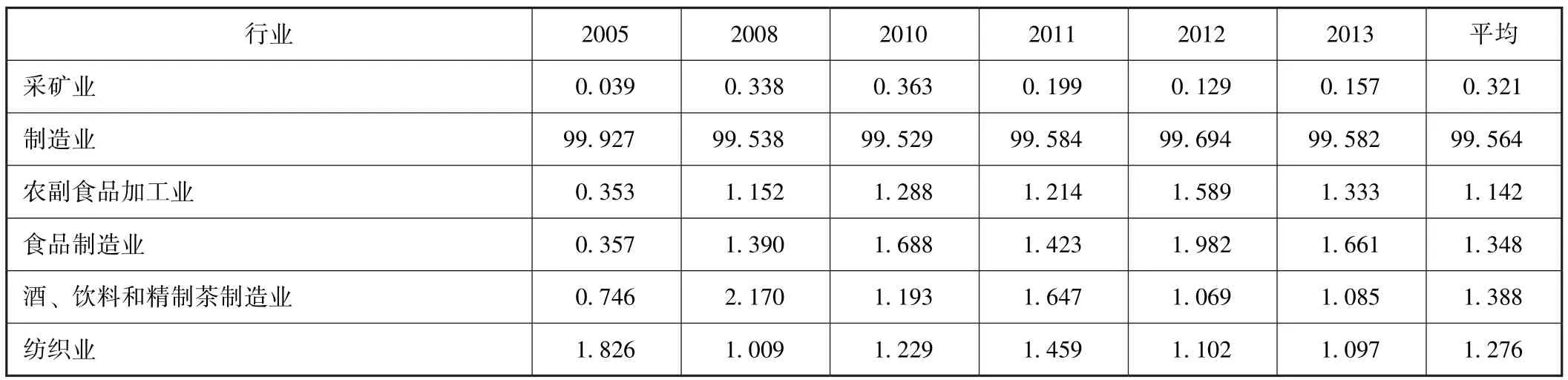

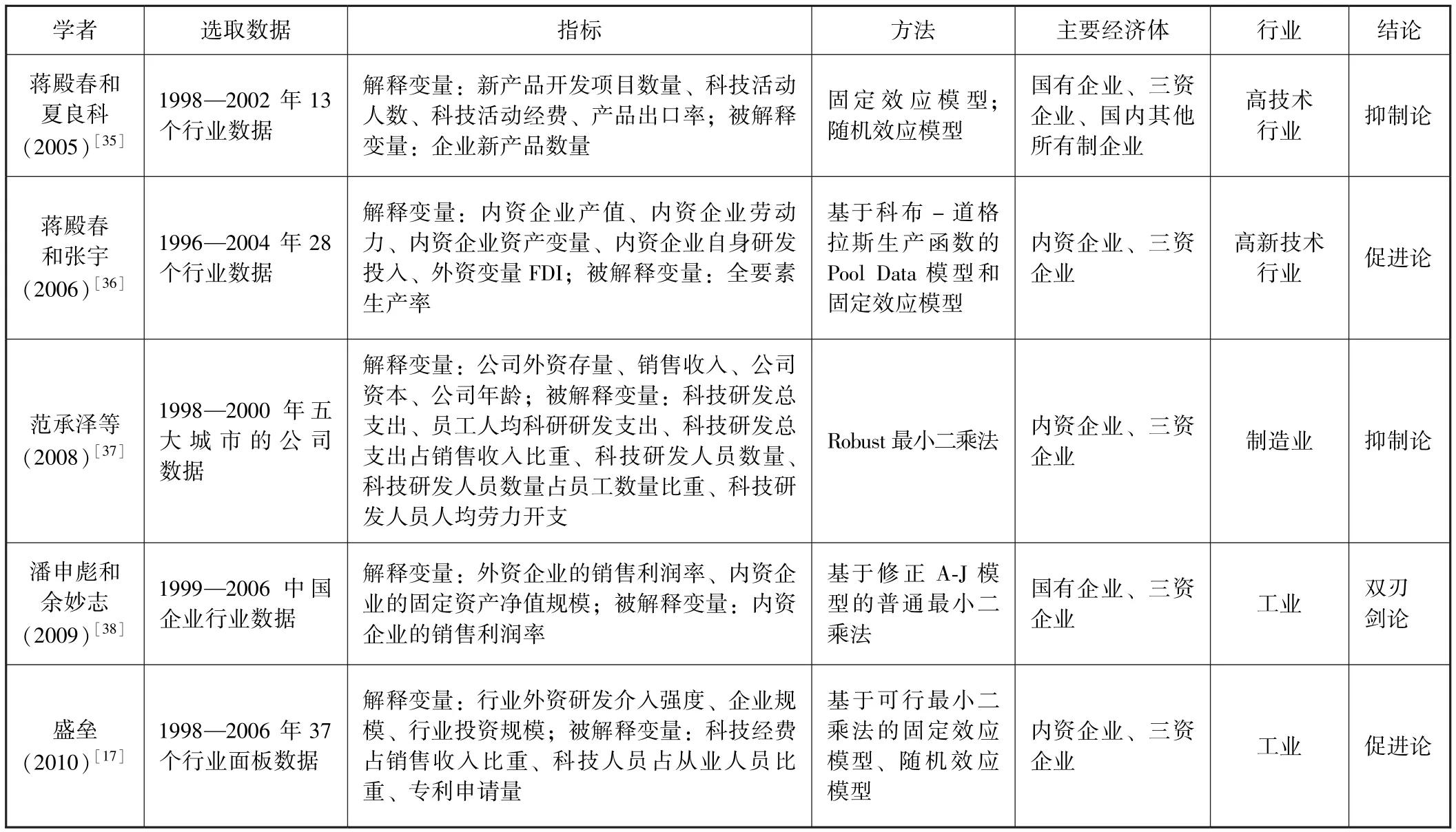

其一,外商在华研发投资的行业非均衡现象明显。由表1可知②由于统计口径差异,表1只选取了前后统计口径一致的行业。,投资于制造业的R&D经费内部支出明显超过采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业。从各行业均值来看,在制造业中R&D经费内部支出占总量之比排列前8的行业分别是计算机、通信和其他电子设备制造业,交通运输设备制造业,电气机械和器材制造业,通用设备制造业,化学原料和化学制品制造业,专用设备制造业,医药制造业,橡胶和塑料制品业,且一直稳居前8位。 参照崔新健和吉生保(2008)[7]、 陈欢和王燕(2015)[8]对劳动密集型、 资本密集型、 技术密集型行业的分类方法,将这8个行业进一步分为5个技术密集型行业(计算机、通信和其他电子设备制造业,交通运输设备制造业,电气机械和器材制造业,化学原料和化学制品制造业,医药制造业),2个资本密集型行业(通用设备制造业,专用设备制造业)和1个劳动力密集型行业(橡胶和塑料制品业)。可以发现,外商研发首先投资于技术密集型行业,其次是资本密集型行业和劳动力密集型行业。

表1 分行业外商投资企业R&D经费内部支出占外商投资总量之比(%)

续前表

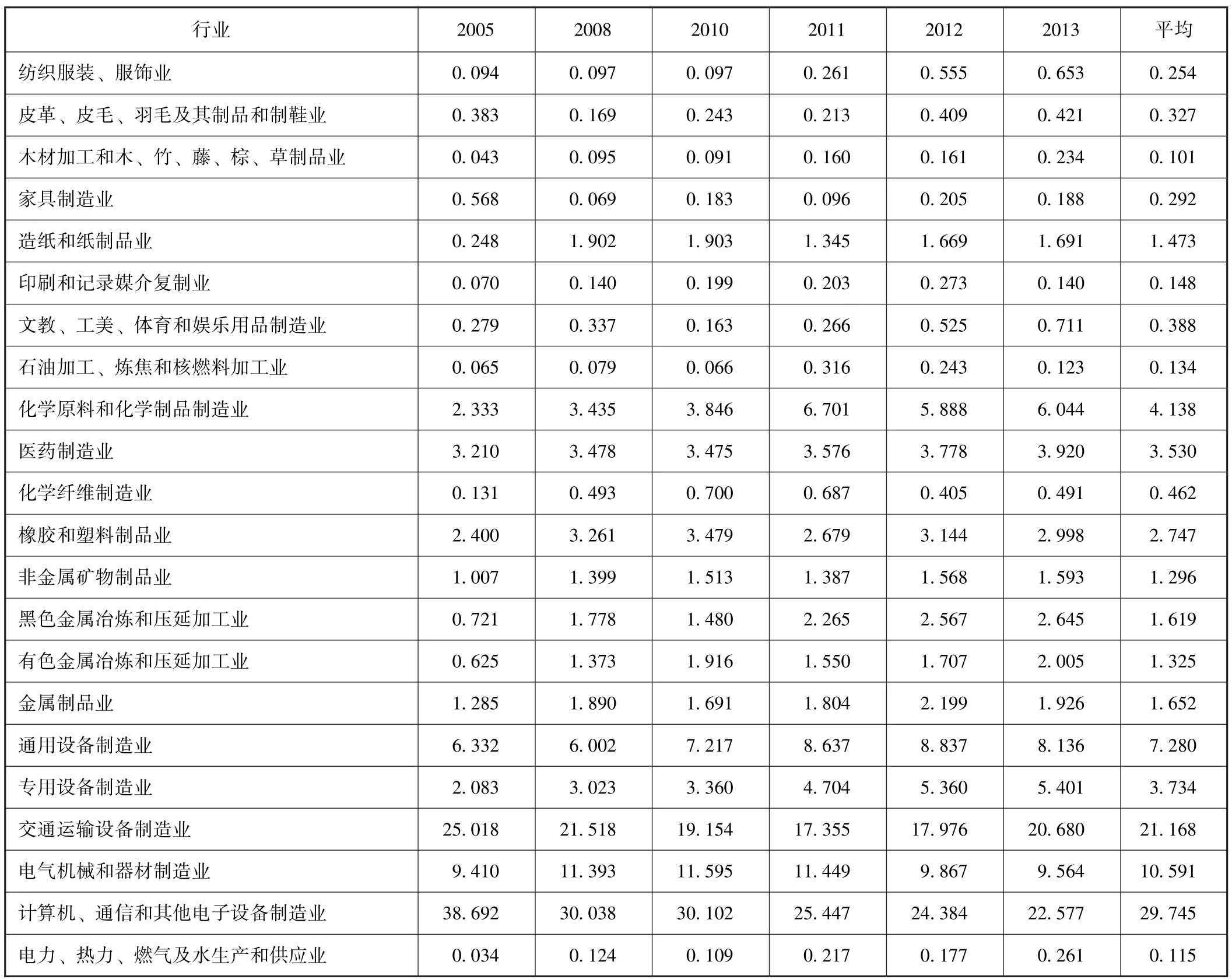

其二,在华外商研发投资的登记注册类型区别显著。图1显示,2006—2013年外商投资企业R&D经费支出呈现上升趋势,在经历了2008、2009年的缓慢增加之后,近几年上涨态势迅猛。2010年环比增幅为24.63%,2011年则达35.52%,2012、2013年增速放缓,但环比增幅仍在10%以上。在四种不同的注册类型企业中,对吸引外商研发投资的贡献依次为:中外合资经营企业、外商独资企业、外商投资股份有限公司和中外合作经营企业。具体来看,出于企业扩大能力边界且权责清晰考虑(徐礼伯和沈坤荣,2014[9]),中外合资经营企业的研发投资占外商研发投资总额的半数以上且呈增长态势。外商独资企业虽然权责清晰,但是企业扩大边界能力受到限制,从而对外商研发投资占比的贡献仅次于中外合资经营企业,也呈现有波动的上升状态。类似地,外商投资股份有限公司虽然权责清晰,但是受筹资入股等问题的影响,企业扩大边界的能力尚不及外商独资企业,导致对外商研发投资占比的贡献一路下滑,从2006年的12.35%下降至2013年的5.56%。相比之下,中外合作经营企业由于权责不清晰,对外商研发投资占比贡献最小(不到5%)。

图1 各类型在华外商投资企业R&D经费支出情况

除了上述 “引进来”战略,中国近年来一直鼓励科技型企业,尤其是在国内取得成功经验的企业“走出去”,希望借此提升技术水平和品牌效应(OECD,2008)。经过中国对外投资企业的努力,促进产业升级与技术进步的战略预期已通过中国企业的OFDI逆向技术溢出效应初步实现。实证研究方面,沈能和赵增耀(2013)[10]从空间角度采用非线性门槛模型对中国OFDI的逆向技术溢出效应进行了经验验证,研究结果表明中国OFDI不仅存在逆向技术溢出效应,并且这种效应存在显著的空间异质性;揭水晶等(2013)[11]对中国企业OFDI的逆向技术溢出机理进行了文献梳理,建立了中国对外投资企业 “技术互动—技术传递—技术吸收”为主线的链条循环模型,发现中国OFDI存在逆向技术溢出效应。

(二)东道国市场创新绩效研究现状

鉴于市场创新绩效的衡量存在多样性和复杂性,目前还未形成公认的市场创新绩效测度体系。本文从数据、方法和指标三个层面梳理目前国内外东道国市场创新绩效的相关研究。

数据层面来看,目前测度市场创新绩效的数据主要分为两种,即有选择地通过问卷等形式获取的一手数据和通过统计年鉴及各类数据库获得的二手数据。一方面,由于针对性和时效性方面的优势,一手数据普遍用于市场创新绩效的微观层面研究,以中国为背景的部分代表性研究见 Baker和 Sinkula(1999)[12]、张炜(2007)[13]、 张永胜等(2009)[14]、 张婧和段艳玲(2010)[15]、 阳银娟和陈劲(2015)[16]; 另一方面,二手数据由于获取迅速、成本低、公信度高的特点,往往用于宏观区域、行业和国别层面的研究,以中国为代表的部分代表性研究见崔新健和吉生保(2008)[7]、 盛 垒(2010)[17]、 刘晓 宁(2012)[18]、马述忠等(2014)[6]、 杨旭丹等(2015)[19]、 祝影和史晓佩(2016)[20]。

方法层面来看,主要研究方法分为两类:一是以回归分析为核心内容的参数方法;二是以数据包络分析(DEA)为代表的非参数方法。在将创新程度分为渐进式创新、突破式创新、意外的渐进式创新和意外的突破式创新的基础上,Sorescu和 Spanjol(2008)[21]采用参数方法研究了不同类型的创新对公司价值和公司绩效的影响;张永胜等(2009)[14]在将产品创新效率分为 “计划有效性”和 “执行效率”维度的基础上,采用参数法研究了 “研发/市场”职能整合对产品创新绩效的影响;王玉荣等(2014)[22]首先用非参数方法从市场占有率、行业竞争力和公众认可度三个层面考察企业创新绩效,进一步利用参数方法考察了创新信息和市场导向对公司层面创新绩效的影响; Lazzarotti等(2011)[23]采用非参数方法从财务、客户、创新学习、内部联盟、外部网络五个角度量化评价研发绩效;刘晓宁(2012)[18]从宏观经济、产业结构、产品国际竞争力、居民收入和就业5个方面对创新经济绩效进行综合评价。鉴于市场创新绩效测度的系统性和复杂性,以及非参数DEA方法在处理多输出/多输入问题上的客观性和便利性,越来越多的学者在研究东道国市场创新绩效时考虑运用DEA 方法(Liu 和 Lu, 2010[24]; 苏屹等, 2012[25];李建英和慕羊, 2015[26])。

指标层面来看,在传统制造业研究方面,Baker和Sinkula(1999)[12]首先使用包括新产品引入的及时性、数量和独特性在内的3个维度对新产品绩效进行测度,并且经过测试证明具有良好的信度和效度;张婧和段艳玲(2010)[15]进一步将 Baker和 Sinkula(1990)的研究扩展到企业产品创新绩效测度上;在此基础上, 刘婷和李瑶(2013)[27]研究了 “需求不确定性”和 “关系能力”对于 “市场导向—创新绩效”关系的调节作用。在高技术产业研究方面,姜波和毛道维(2011)[28]从创新效益和创新效率两方面入手,采用申请专利数、新产品数量、新产品占销售总额比重、新产品开发速度和创新产品成功率5个指标来构建技术创新绩效指标体系;阳银娟和陈劲(2015)[16]结合调研结果和已有研究文献对中国高技术制造企业的创新绩效指标进行梳理,验证并发展了姜波和毛道维(2011)[28]的指标体系。在战略性新兴产业研究方面, 李雪灵等(2010)[29]从 “创新性”、“风险承担性”和 “先动性”维度研究 “积极市场导向”对新企业 “创业导向-创新绩效”关系的中介作用; 参考 Tsai(2009)[30]和 Duyster(2011)[31]关于 “网络”、 “联盟”创新性相关研究,杨建君等(2011)[32]选取发明专利申请和发明专利数在全部专利中所占比重来衡量自主创新绩效。

基于对上述研发类外资和绩效研究相关文献的梳理,杨旭丹等(2015)[19]在指标、方法和数据的选取上具有代表性,其基于二手数据、采用专利申请数、各国研发人员投入和研发经费投入等指标,运用DEA⁃Tobit模型测度了17个代表性国家研发类FDI绩效。本文引用其相关结论详见表2。可以看出,17个国家中有15个国家的研发TFP值得到了提升(1.022),表明各国利用研发类FDI的市场创新绩效水平总体上得到了改善。但是,中国在其中表现欠佳(0.998),出现了轻微的衰退,值得关注。

表2 代表性国家利用研发类FDI绩效(2000—2010年)

三、外商研发投资与东道国市场创新绩效的关系研究

现实中,东道国利用研发类外资,不是 “开门揖盗”,更不是 “饮鸩止渴”,而是为了在 “与狼共舞”的过程中实现本土研发投资的 “鸟枪换炮”。理论上,学者对于外商研发投资与东道国市场创新绩效关系的研究取得了若干一致性结论,特别是在外商研发投资与东道国市场创新绩效的双向影响和互动方面(李武威, 2013[33]; 章文光等, 2014[34])。 然而,对于以中国为例的广大发展中国家,首要问题是提升本国市场创新绩效,进而带动本国经济实现“腾笼换鸟”和 “凤凰涅槃”。对此,下文围绕外商研发投资对东道国市场创新绩效的影响以及影响上述 “影响”的环境因素两部分内容进行。

(一)外商研发投资对东道国市场创新绩效的影响

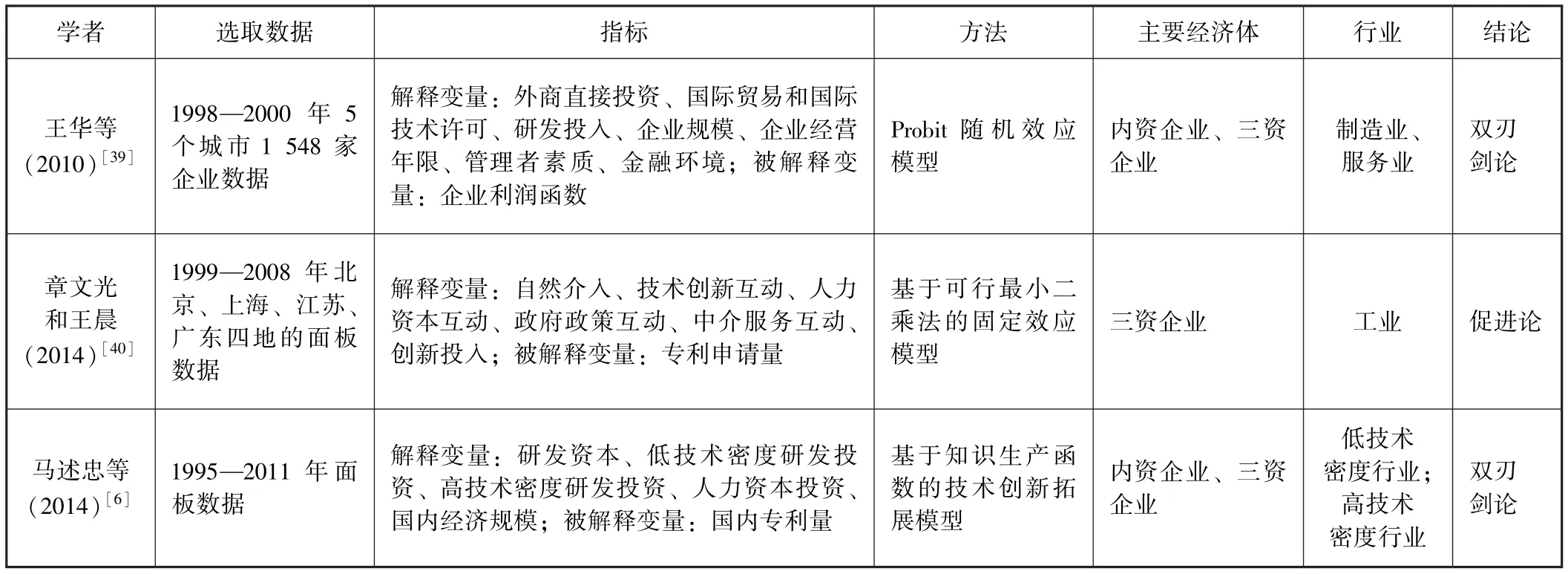

关于外商研发投资对东道国市场创新绩效的影响,目前主要观点分为三类,即 “促进论”、 “抑制论”和 “双刃剑论”。经笔者整理发现,不同行业,不同所有制背景,不同的数据来源、指标及研究方法均会产生不同的研究结论,表3列举了国内部分代表性研究结果。

表3 外商研发投资对东道国市场创新绩效的影响

续前表

从表3中不难发现,“抑制论”主要出现于中国入世以前的研究样本,这与中国当时开放程度不够、缺乏在国际比较中凝练符合自身特色的研发活动战略乃至国际经营战略,以及研发活动片面强调技术赶超有关。“促进论”主要出现于中国入世到2008年经济危机之间的研究样本,这与研发类外资争相抢占中国市场、主动寻求与东道国相关研发资源合作,进而为其生产类外资服务东道国市场乃至区域市场 “助力”有关。如果说 “抑制论”主要归因于 “内因”,而 “促进论”客观上得益于 “外因”的话,那么“双刃剑论”则是两者折中和博弈的结果;不难推断,对内方面,在改革开放中进一步明晰自身的研发活动战略定位,有所为有所不为;对外方面,进一步强化中国内地对于跨国公司区域市场乃至全球市场的重要性,对于引导外商研发投资发挥对本土市场创新绩效的积极促进作用不无裨益。

(二)关于 “促进论”和 “抑制论”的进一步讨论

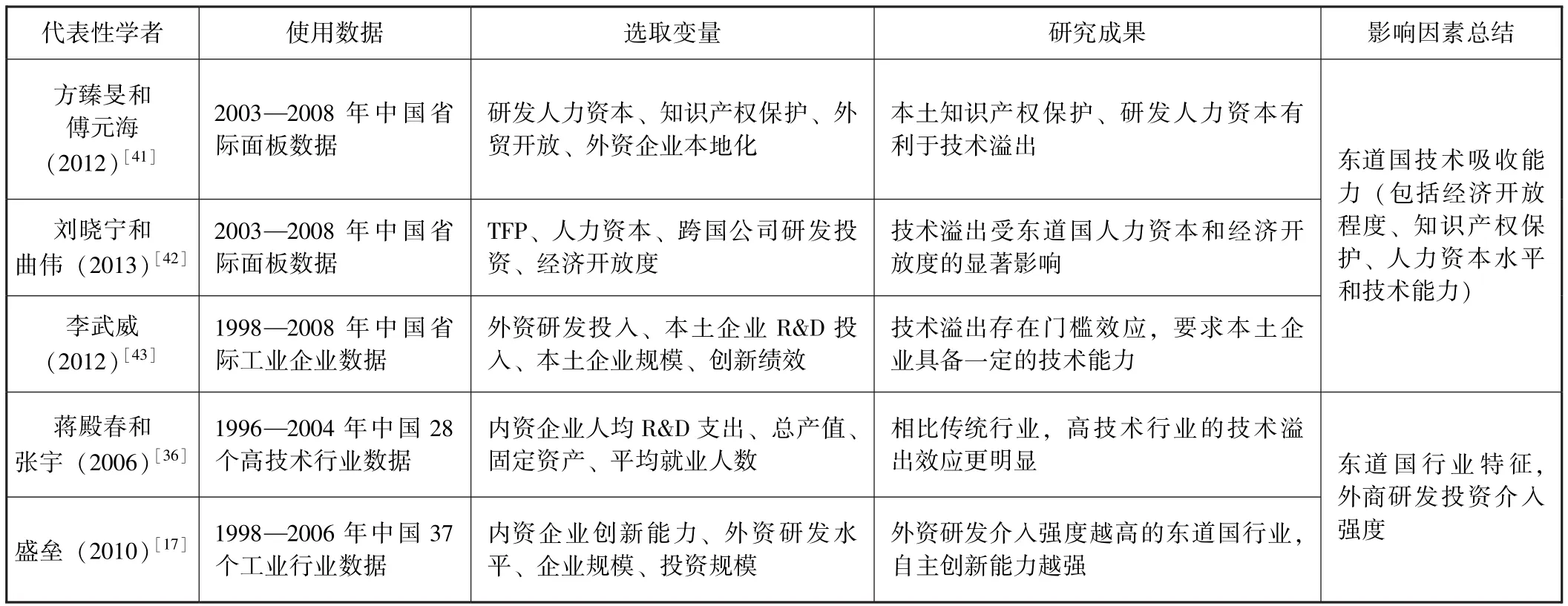

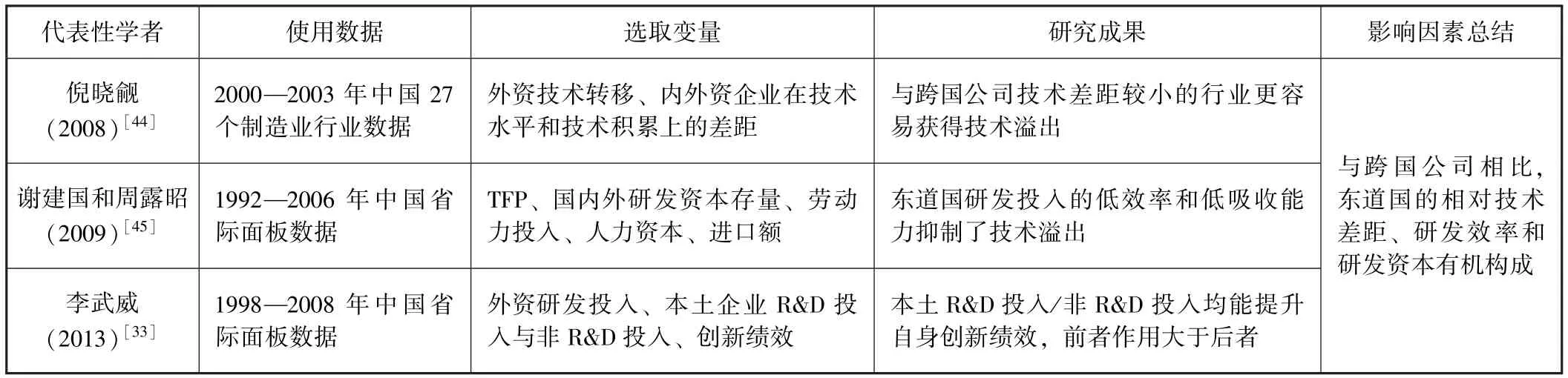

在外商研发投资对东道国市场创新绩效的影响问题上,前文梳理了 “促进论”、 “抑制论” 和 “双刃剑论”;考虑到 “双刃剑论”的折中本质,这里集中就 “促进论”和 “抑制论”做进一步的讨论。理论上讲,对于东道国而言,关于 “促进论”还是 “抑制论”争论的焦点之一在于能否顺利获得 “技术溢出”这种利用外商研发投资的 “客观利好”。相应地,如果那些容易诱发技术溢出的因素得到鼓励或者培育,就会引致东道国所期望的 “促进论”出现,而如果那些不利于技术溢出产生的因素得到滋生或者放大,就会出现东道国所担心的 “抑制论”。鉴于此,笔者整理了部分国内代表性学者关于技术溢出的相关研究,如表4所示。

表4 影响外商研发投资对东道国市场创新绩效表现的因素

续前表

从技术溢出角度出发,表4结论进一步印证了前文 “促进论”和 “抑制论”当中关于 “内外因”的判断;换言之,对东道国而言, “促进论”、 “抑制论”还是 “双刃剑论”究竟何者会出现,依赖于自身和外商(跨国公司)两个主体的多方面因素。具体来看:(1)外商层面,外商研发介入强度越高,外商研发投资对东道国市场创新绩效的提升作用越显著。一方面,内部化理论认为,为保持在技术上的垄断优势,外商在跨国经营过程中对相关核心技术往往采取内部转移方式以防止技术外溢;另一方面,寡占反应理论认为,外商在东道国的经营具有明显的寡头垄断特点,在东道国经营、特别是从事研发活动的业内跨国公司越多,跨国公司与东道国业内本土企业之间的 “客观联系”越多(比如通过模仿、逆向工程等途径)。(2)相比外商层面,东道国层面的因素较为复杂,主要包括宏观层面的东道国市场环境、中观层面的行业特征以及微观层面的技术吸收能力;与前者一样,这里主要强调比较或者相对概念,包括与国内同行的比较,特别是与跨国公司的比较。以宏观层面为例,东道国市场环境包括人力资本环境、金融市场环境和体制环境。人力资本环境包括人力资源的培养和流动机制,前者包括东道国企业对内的员工培训和对外的人才招募,后者包括东道国员工在企业内部的横向轮岗与纵向的升降,也包括跨企业边界的外派乃至离职;金融市场环境围绕物质资本的形成和运作展开,包括东道国资本项目的开放程度、货币的国际化程度以及相应的会计处理等内容;体制环境包括实现人力资本环境与金融市场环境有机整合所需要的外部环境因素,包括文化、法律、政策等内容。

四、外商研发投资对东道国市场创新绩效的影响路径研究

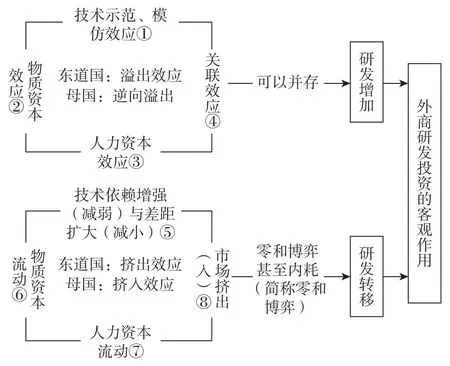

借鉴国际贸易福利效应的相关研究思路,外商研发投资影响东道国市场创新绩效的路径分析主要从两个角度考虑:一是外商研发投资对母国与东道国市场创新绩效的提升均有推动作用,两者之间可以并存,共同实现东道国与母国市场创新绩效提升的双赢。对东道国而言,外商研发投资主要通过获取 “溢出效应”实现市场创新绩效提升;对母国而言,通过获取外商研发投资的 “逆向溢出”效应可以开阔母国企业的视野,接收与其他国家研发合作过程中先进成果,共同实现所谓的 “研发增加”。二是东道国和母国之间不光存在市场创新绩效提升并存的情形,它们之间也可能是 “零和博弈”关系,即外商研发投资在落户东道国的同时也可能对本土研发投资产生“挤出效应”风险,这对于母国而言就是 “挤入效应”,产生所谓的 “研发转移”,抑制东道国市场创新绩效的提升。

综合国内外研究成果,笔者发现,上述第一种情况即东道国和母国可以共同提升创新绩效、实现研发总量的增加,主要通过以下四种途径实现:(1)技术示范、模仿效应。跨国公司是先进技术的载体,特别是发达国家向发展中国家进行研发投资,其技术在很大程度上优于东道国企业,是东道国学习和追赶的目标,东道国可以通过 “干中学”等方式学习和模仿跨国公司的先进技术。[46](2)物质资本效应。跨国公司与东道国相比在技术水平和管理经验上处于优势地位,东道国企业为保住自己的市场份额,会加大研发投入努力创新,跨国公司也会从合作中发现新知识并流回母国,在此过程中两国研发物质资本得到盘活,有利于东道国和母国研发绩效的提升。(3)人力资本效应。跨国公司在东道国进行研发投资势必会大量招募、培训本土研发人员,而人才的集聚与流动客观上促进了技术外溢。(4)关联效应。跨国公司在东道国市场会与其上游供应商产生前向关联,与其下游企业产生后向关联,为满足跨国公司的较高标准,东道国企业会主动加强创新。第二种情况即东道国和母国存在 “零和博弈”效应,在研发总量不变的情况下实现研发活动的转移,此时外商研发投资也会通过四种路径实现对东道国市场创新绩效的影响:(1)技术依赖增强(减弱)与差距扩大(减小)。为将核心技术牢牢掌握在自己手中,跨国公司在东道国的研发投资多倾向于独资方式,导致本土企业在生产活动中逐渐依附于跨国公司,丧失研发动机,加大与跨国公司之间的技术差距导致研发活动的 “挤出效应”。(2)物质资本流动。一定时期内物质资本是有限的,跨国公司凭借自身雄厚的技术优势牢牢吸引包括人力资本和研发资金在内的研发资源,对东道国企业形成挤出效应。(3)人力资本流动。跨国公司较为先进的技术和管理水平决定了其对科研人员的选拔较为严格,甚至直接与东道国的知名高校建立合作关系,导致原本服务本地企业的人才流向跨国公司,从而对东道国创新绩效的提升产生挤出效应。(4)市场挤出(入)。跨国公司运用其先进的生产技术和管理经验提升自己产品的市场竞争力,挤占本应属于东道国企业的市场份额,本土企业市场份额萎缩甚至完全退出。结合以上分析,图2给出了外商研发投资对母国与东道国市场创新绩效的双重影响路径图。

图2 外商研发投资对东道国市场创新绩效影响路径图

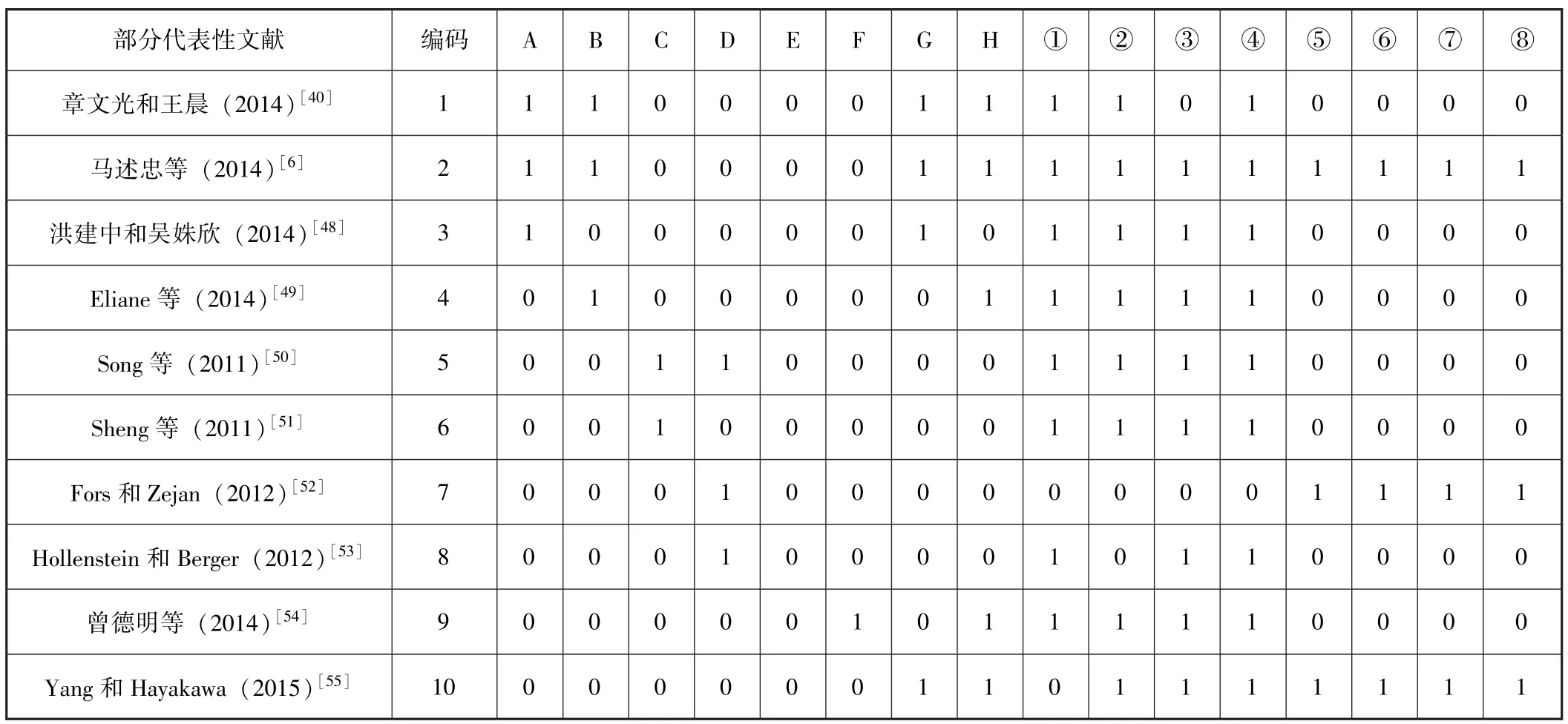

外商研发投资与东道国市场创新绩效之间存在互动机制,外商研发投资通过有效整合东道国企业的技术创新资源投入,进而提升东道国市场创新绩效;反过来,东道国创新绩效的提高、创新环境的改善,同样有利于吸引外商研发投资的进入。Tsang(1999)[47]根据外商研发投资流向东道国不同部门产生的不同效应,将研发合作分为竞争性合作和非竞争性合作。在此思路基础上,本文将外商与东道国高校和研究机构等公共部门的合作定义为非竞争性合作,与东道国以盈利为目的的私人部门的合作定义为竞争性合作。上述分类的理论考虑在于,受研发结果商业化竞争的影响,跨国公司在与私人部门进行研发合作的过程中面临更多的技术溢出风险,因此跨国公司在与东道国私人部门研发合作中会有意识地采取一些保留措施,阻碍技术溢出效应;而在与东道国公共部门的研发合作中,即使部分公共部门会将研发成果商业化,在可预计的将来,其商业化能力也难以匹敌跨国公司。相反,公共部门所具有的人力资本优势和关系优势能够弥补跨国公司在海外研发活动中 “水土不服”的短板,因而跨国公司更倾向于与东道国的公共部门进行合作。由此,考虑到发达国家与发展中国家、公共部门与私人部门之间异质性的对 “外商研发投资-东道国市场创新绩效”关系产生的不同影响,结合图2,笔者利用二元变量赋值法建立了基于110篇相关文献的 “0-1”型文献分析表格,限于篇幅,部分代表性内容见表5。其中, “A⁃H”分别表示外商研发投资的如下方向:

A:发达国家往发展中国家公共部门进行研发投资。

B:发达国家往发展中国家私人部门进行研发投资。

C:发达国家往发达国家公共部门进行研发投资。

D:发达国家往发达国家私人部门进行研发投资。

E:发展中国家往发达国家公共部门进行研发投资。

F:发展中国家往发达国家私人部门进行研发投资。

G:发展中国家往发展中国家公共部门进行研发投资。

H:发展中国家往发展中国家私人部门进行研发投资。

“①-⑧”对应图2中的8种影响路径,“1”表明该文献在研究中涉及对应的投资方向或影响路径,而 “0”表明对应的投资方向或影响路径没有在该文献中涉及。

表5 外商投资方向及其对东道国市场创新绩效的影响路径

从表5中可以看出,这10条代表性文献分析了外商研发投资不同路径和方向对东道国市场创新绩效的影响。观察文献1~4、10可以发现,对母国和东道国市场创新绩效的提升而言,流入发展中国家的研发投资在多数情况下会导致 “可以并存”的情况,但较低的互动水平会限制人力资本效应作用的发挥,导致 “零和博弈”局面出现(文献1)。进一步,造成 “零和博弈”的原因是,低技术密度海外研发投资的挤出效应大于溢出效应,从而抑制发展中国家技术创新;高技术密度海外研发投资的溢出效应大于挤出效应,进而促进发展中国家技术创新(文献2)。文献10认为,造成外商研发投资客观作用产生差异的原因在于与不同性质的部门进行合作;跨国公司与东道国公共部门合作对跨国公司研发强度提升有明显的积极作用,然而与东道国私人部门的互动不利于研发溢出;与此同时,跨国公司在东道国进行的研发投资多是针对适应性研发,而不是创新性研发,对东道国企业的技术示范、模仿效应作用有限。进一步考察发达国家往发达国家进行的研发投资,东道国与母国的市场创新绩效提升在多数情况下 “可以并存”(文献5、6、8),但当跨国公司投资多集中于东道国技术领先行业、私人部门且投资方式为低技术密度时则易产生 “零和博弈”现象(文献2、7、10)。对比流向公共部门与私人部门的跨国研发投资,两者在物质资本效应上有区别:因为私人部门以盈利为目的的,跨国公司为保持自身技术优势,在与东道国企业合作的过程中会有所保留;相比之下,公共部门的盈利性目的明显弱化,跨国公司在与其合作过程中较多地以技术创新为共同目标,客观上有利于研发资源的盘活与共享。发展中国家的跨国公司向发达国家私人部门投资会产生较强的逆向溢出效应,同时在研发合作过程中也有利于东道国市场创新绩效的进一步提升,两者之间 “可以并存”(文献9)。

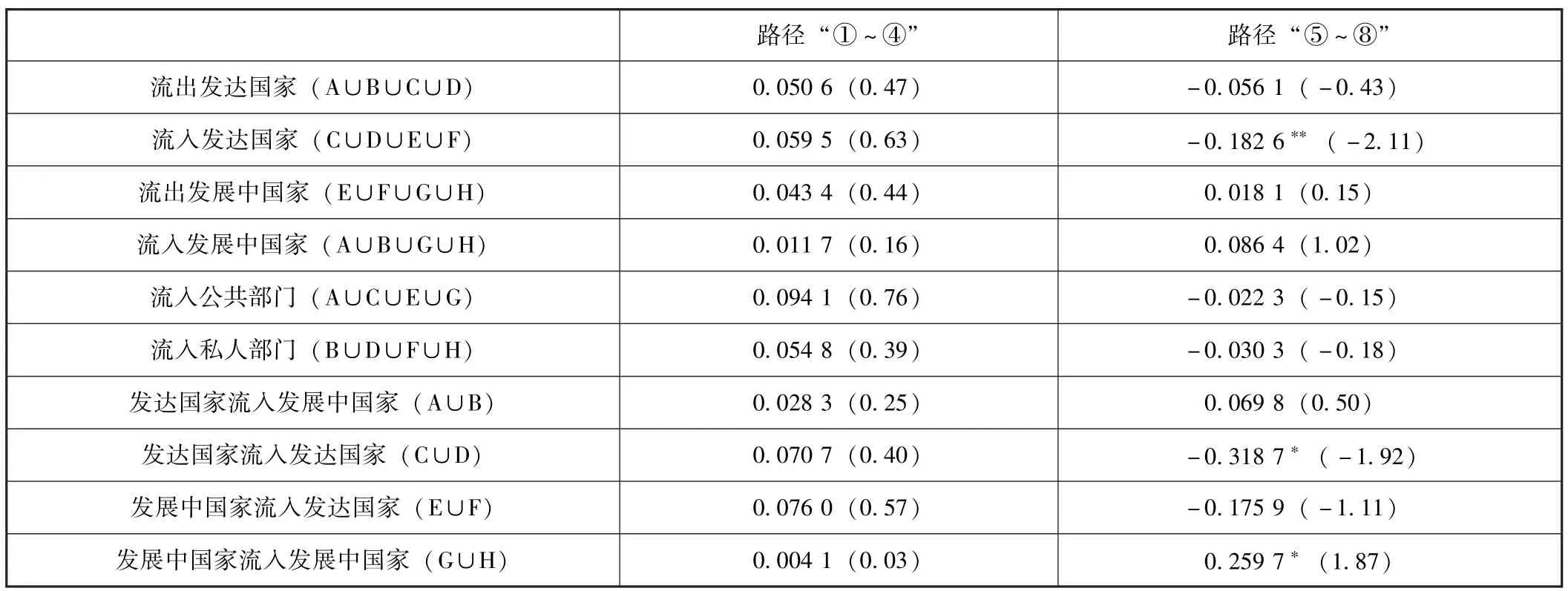

为进一步研究外商研发投资方向与东道国市场创新绩效影响路径之间的关系,出于研究紧凑性和意义明确性考虑,笔者将 “A⁃H”表示的外商研发投资方向合并成 “流出发达国家”、 “流入发达国家”、 “流出发展中国家”、“流入发展中国家”、“流入公共部门”和 “流入私人部门”六大类,与 “发达国家流入发展中国家”、 “发达国家流入发达国家”、 “发展中国家流入发达国家”、“发展中国家流入发展中国家”四小类,共十种情况。相关性分析显示,“①~④”和 “⑤~⑧”内部各路径之间的相关性较高,适合主成分分析。用Stata13.0进行主成分分析和KMO、SMC检验,发现除路径②和④的SMC检验结果稍不理想以外,其他指标都较为理想(路径①③⑤⑥⑦⑧)。支持用主成分分析法分析路径“①~④”和 “⑤~⑧”,也从另外一方面支持了图2的思路框架。经过主成分分析分别得到两个新变量,以这两个新变量为因变量,以合并后的十类变量为自变量,分别进行相应的最小二乘回归,结果见表6。

表6 外商研发投资方向与市场创新绩效影响路径的OLS回归结果

表6的结论不容乐观,只有 “流入发达国家”、“发达国家流入发达国家”与 “发展中国家流入发展中国家”三类外商研发投资方向在路径 “⑤~⑧”上通过了显著性检验,表明这三类外商研发投资方向能对东道国市场创新绩效产生不同程度的显著影响。具体而言,虽然流入发达国家的外商研发投资会显著抑制东道国和母国之间的 “零和博弈”现象,但是进一步的细分研究显示,这种抑制作用主要源自“发达国家流入发达国家”的外商研发投资,而不是“发展中国家流入发达国家”的外商研发投资。同时,“发展中国家流入发展中国家”的外商研发投资会显著地产生东道国和母国之间的 “零和博弈”现象。相比之下,能够产生 “研发增加” 的路径“①~④”上的系数虽然都为正,但是绝对值都很小,而且均不显著。

五、结论与建议

在研发全球化背景下,如何利用好外商研发投资、提升东道国自身市场创新绩效,无疑具有重要的理论和现实意义。笔者回顾了外商研发投资和东道国市场创新绩效发展现状,梳理了现有文献中两者之间的关系,进一步从文献计量的方法实证了两者之间的影响路径。研究发现:(1)以中国为例,外商研发投资目前已经形成 “引进来”与 “走出去”并举的格局。就 “引进来”而言,分行业来看,外商研发投资依次 “偏好”技术密集型行业、资本密集型行业和劳动密集型行业;分注册类型来看,外商研发投资依次 “偏好”中外合资经营企业、外商独资企业、外商投资股份有限公司和中外合作经营企业。就“走出去”而言,虽然发展短暂,但是逆向技术溢出已经出现端倪,对于改善中国目前不利的研发类外资TFP地位是个利好消息。(2)外商研发投资与东道国市场创新绩效呈现双向互动关系,但是对于广大发展中国家而言,首要问题是利用外商研发投资,提升本国市场创新绩效。以中国为例,入世以后多数研究倾向 “促进论”,而东道国和母国的一系列相对特征都会影响作为 “促进论”重要诱因的 “技术溢出”现象。(3)外商研发投资对东道国和母国产生了 “研发增加”和 “研发转移”两种客观效应,导致母国和东道国市场创新绩效提升存在 “可以并存”和 “零和博弈”两种局面。当外商研发投资同时对东道国产生溢出效应以及对母国产生逆向溢出效应时,出现 “可以并存”局面,当外商研发投资对东道国产生挤出效应或对母国产生挤入效应时,出现“零和博弈”局面,最终的结果取决于两种客观效应的权衡。(4)流入发达国家的研发投资,特别是发达国家向发达国家进行的研发投资会显著地抑制东道国和母国之间的 “研发转移”,进而避免 “零和博弈”局面出现;虽然东道国与母国 “研发增加”的现象初显,特别是在 “发展中国家向发达国家”以及 “流入公共部门”的研发投资方向上,力度相对较大,但是目前尚不显著。

基于上述研究结论,笔者提出如下建议:(1)理论研究方面,针对目前相关研究分散、各国学者之间缺乏必要的交流渠道、各自为战的情况,建议筹建统一的 “国际智库”以有效对接/协调各国学者的相关研究成果,规避实证结论 “时效性强”带来的政策建议滞后风险。(2)经济现实方面,针对国家经济安全和创新能力提升的兼顾和权衡,建议未来的研究要考虑外商研发投资在东道国市场创新体系中的嵌入程度,注重从社会关系角度来测度外商研发投资与东道国市场创新绩效的关系,为东道国客观认识外商研发投资提供更为稳健的依据。(3)政策制订方面,针对外商研发投资兼有的全球性和差异性特征,建议在前述 “国际智库”的基础上进一步关注外商研发投资方向,进一步明晰其对东道国市场创新绩效影响的路径,进一步挖掘促成 “研发增加”的种种诱因和条件,规避 “研发转移”可能带来的国际摩擦。

[1]Englander A S, Evenson R, Hanazaki M.R&D, Innovation, and the Total Factor Productivity Slowdown [J].OECD Economic Studies, 1988(11): 8-42.

[2]Lall S.Promoting Technology Development: The Role of Technology Transfer and Indigenous Effort[J].Third World Quarterly, 1993, 14(1):95-108.

[3]Helfat C E.Guest Editor's Introduction to the Special Issue: The Evolution of Firm Capabilities[J].Strategic Management Journal, 2000(21):955-959.

[4]Kathuria V.The Impact of FDI Inflows on R&D Investment by Medium⁃and High⁃tech Firms in India in the Post⁃Reform Period [J].Transnational Corporations, 2008, 17(2): 45 -66.

[5]Luisa M P, Francesca S R.Endogenous R&D and Foreign Direct Investment in International Oligopolies[J].International Journal of Industrial Organ⁃ization, 2000(18): 339-367.

[6]马述忠,吴国杰,任婉婉.海外在华研发投资促进了我国技术创新——基于互补性检验的实证研究[J].国际贸易问题,2014(5):144-153.

[7]崔新健,吉生保.中国行业利用外商研发投资的业绩与潜力——对36个工业行业统计数据的比较研究[J].财贸经济,2008(7):92-97.

[8]陈欢,王燕.中国制造业技术进步演进特征及行业差异性研究[J].科学学研究,2015(6):859-867.

[9]徐礼伯,沈坤荣.知识经济条件下企业边界的决定:内外社会资本匹配的视角[J].中国工业经济,2014(10):85-96.

[10]沈能,赵增耀.空间异质性假定下OFDI逆向技术溢出的门槛效应[J].科研管理,2013(12):1-7.

[11]揭水晶,吉生保,温晓慧.OFDI逆向技术溢出与我国技术进步——研究动态及展望[J].国际贸易问题,2013(8):161-169.

[12]Baker W, Sinkula J M.The Synergistic Effect of Market Orientation and Learning Orientation on Organizational Performance [J].Journal of the Academy of Marketing Science, 1999, 27(4): 411 -427.

[13]张炜.基于技术创新审计的创新型企业评价标准构建[J].科学学研究,2007,25(2):465-469.

[14]张永胜,刘新梅,王海珍.研发/市场职能整合与产品创新绩效关系研究[J].科学学研究,2009(2):309-314.

[15]张婧,段艳玲.市场导向均衡对制造型企业产品创新绩效影响的实证研究[J].管理世界,2010(12):119-130.

[16]阳银娟,陈劲.开放式创新中市场导向对创新绩效的影响研究[J].科研管理,2015(3):103-110.

[17]盛垒.外资研发是否促进了我国自主创新?——一个基于中国行业面板数据的研究[J].科学学研究,2010(10):1571-1581.

[18]刘晓宁.外商研发投资对我国区域创新体系的影响——基于1999年—2008年省际面板数据的实证检验[J].经济经纬,2012(1):27-31.

[19]杨旭丹,吉生保,周小柯.利用研发类FDI绩效的国际差异及影响因素分析[J].软科学,2015(8):5-8.

[20]祝影,史晓佩.中国工业外资研发与自主创新的耦合协调发展研究[J].管理学报,2016(1):106-114.

[21]Sorescu A B, Spanjol J.Innovation's Effect on Firm Value and Risk: Insights from Consumer Packaged Goods[J].Journal of Marketing, 2008,27: 114-132.

[22]王玉荣,聂春红,杨震宁,张皓博.创新信息和市场导向对企业创新绩效的影响[J].科学学与科学技术管理,2014(8):57-68.

[23]Lazzarotti V, Manzini R, Mari L.A Model for R&D Performance Measurement[J].Enterprise Risk Management in Operations, 2011, 10: 212 -223.

[24]Liu S J, Lu W M.DEA and Ranking with the Network⁃based Approach: A Case of R&D Performance[J].Omega, 2010, 38: 453 -464.

[25]苏屹,喻登科,李柏洲.基于改进DEA的我国高技术企业技术创新绩效研究[J].科学学与科学技术管理,2012(6):71-76.

[26]李健英,慕羊.基于DEA方法的我国上市企业创新绩效研究[J].科学学与科学技术管理,2015(2):111-121.

[27]刘婷,李瑶.响应型和先动型市场导向与创新绩效关系研究——基于权变视角[J].科技进步与对策,2013(7):12-16.

[28]姜波,毛道维.科技型中小企业资本结构与企业社会资本关系研究:技术创新绩效的观点[J].科学学与科学技术管理,2011(2):140-145.

[29]李雪灵,姚一玮,王利军.新企业创业导向与创新绩效关系研究:积极型市场导向的中介作用[J].中国工业经济,2010(6):116-125.

[30]Tsai K H.Collaborative Networks and Product Innovation Performance: Toward a Contingency Perspective [J].Research Policy, 2009, 38(5):765-778.

[31]Duysters G, Lokshin B.Determinants of Alliance Portfolio Complexity and its Effect on Innovative Performance of Companies[J].Journal of Product Innovation Management, 2011, 28(4): 570 -585.

[32]杨建君,刘华芳,聂菁.市场势力对企业自主创新绩效的影响研究——来自中国电信产业的经验证据[J].科学学与科学技术管理,2011(9): 65-72.

[33]李武威.外资研发、技术创新资源投入与本土企业创新绩效的关系研究[J].情报杂志,2013(2):191-195.

[34]章文光,陈丹,贾妙元.跨国公司在华研发投资与中国区域知识创新互动发展[J].国际经济合作,2014(1):77-83.

[35]蒋殿春,夏良科.外商直接投资对中国高技术产业技术创新作用的经验分析[J].世界经济,2005(8):5-12.

[36]蒋殿春,张宇.行业特征与外商直接投资的技术溢出效应:基于高新技术产业的经验分析[J].世界经济,2006(10):21-29.

[37]范承泽,胡一帆,郑红亮.FDI对国内企业技术创新影响的理论与实证研究[J].经济研究,2008(1):89-102.

[38]潘申彪,余妙志.外商直接投资促进我国企业技术创新了么?[J].科研管理,2009(5):124-131.

[39]王华,赖明勇,柒江艺.国际技术转移、异质性与中国企业技术创新研究[J].管理世界,2010(12):131-142.

[40]章文光,王晨.外资研发与区域创新系统互动——机制分析和实证检验[J].北京师范大学学报(社会科学版),2014(2):147-156.

[41]方臻旻,傅元海.知识产权、人力资本与外资企业研发水平——基于知识产权和就业流动约束的检验[J].经济学家,2012(9):13-21.

[42]刘晓宁,曲伟.跨国公司在华研发投资对我国技术进步的溢出效应——基于东、中、西部吸收能力的实证研究[J].东岳论丛,2013(11): 95-99.

[43]李武威.外资研发对我国本土企业创新绩效影响的实证研究——基于我国东、中、西部不同区域的异质性分析[J].情报杂志,2012(10): 189-194.

[44]倪晓觎.技术差距与跨国公司的技术转移——基于我国制造业行业面板数据的实证研究[J].国际贸易问题,2008(7):72-76.

[45]谢建国,周露昭.进口贸易、吸收能力与国际R&D技术溢出:中国省区面板数据的研究[J].世界经济,2009(9):68-81.

[46]张慧毅.“干中学”、生产现场创新与技术进步——以装备制造业为例[J].中央财经大学学报,2014(7):100-106.

[47]Tsang E K.A Preliminary Typology of Learning in International Strategic Alliances[J].Journal of World Business, 1999, 34(3): 211 -229.

[48]洪建中,吴姝欣.跨国公司与中国高校研发合作及知识互动中文化作用研究述评[J].科技进步与对策,2014(4):150-155.

[49]Eliane F, Sangeeta R, Pradeep K R.Patterns of Innovation Practices of Multinational Affiliates in Emerging Economies: Evidences from Brazil and India[J].World Development, 2011, 39(7): 249 -1260.

[50]Song J, Asakawa K, Chu Y.What Determines Knowledge Sourcing from Host Locations of Overseas R&D Operations? A Study of Global R&D Ac⁃tivities of Japanese Multinationals[J].Research Policy, 2011, 40(3): 380 -390.

[51]Sheng Y, Gray E M, Mullen J D.Public Investment in R&D and Extension and Productivity in Australian Broad Acre Agriculture[C].ABARES Conference Paper,2011.

[52]Fors G, Zejan M.Overseas R&D by Multinationals in Foreign Centers of Excellence[R].IUI Working Paper, 2012.

[53]Hollenstein H, Berger M.Determinants of Equity⁃based and Co⁃operative Foreign R&D and Impact on the Parent Firm's Performance [R].KOF Swiss Economic Institute, ETH Zurich, 2012.

[54]曾德明,刘珊珊,李健.企业研发国际化及网络位置对创新绩效影响研究——基于中国汽车产业上市公司的分析[J].软科学,2014(12): 1-5.

[55]Yang C H, Hayakawa K.Localization and Overseas R&D Activity: the Case of Taiwanese Multinational Enterprises in China[J].R&D Manage⁃ment, 2015, 45(2): 181 -193.