拉萨市中小学教师流动问题调查研究

◆孙晓铜 邢俊利 任丁 姜鹏程

拉萨市中小学教师流动问题调查研究

◆孙晓铜邢俊利任丁姜鹏程

摘要:教师流动是促进教育均衡发展的关键。为了解拉萨市中小学教师流动现状,我们对拉萨市336名教师进行调查。结果显示:拉萨市中小学教师流动主要中青年教师为主,流动频率低;流动的形式主要是招考、支教两种;流动呈现由农村到城市、由条件较差学校到条件较好学校的逆向趋势;流动的主要原因是城市条件较好、夫妻两地分居、方便子女读书等。建议:首先,继续完善教师交流轮岗制度,使之常态化;其次,提高农村教师工资及流动津贴、补贴等待遇,发挥补偿和激励作用;第三,建立农村教师进修制度,增强自身造血功能。

关键词:拉萨市;中小学;教师流动

近年来,国家高度重视推动城乡教师流动,2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出“实行县(区)域内教师、校长交流制度”。十八大三中全会《决定》提出“统筹城乡义务教育资源均衡配置,实行公办学校标准化建设和校长教师交流轮岗”,合理配置教育资源。教师是各种教育资源中最为核心的资源,它在整体教育水平中发挥着决定性作用。因此,实行区域内教师交流轮岗是解决问题的关键。为了解拉萨市中小学教师流动情况,我们对拉萨市360名中小学教师进行了调研。

一、研究工具与方法

本研究参考了《云南省中小学教师流动问题研究》课题组编制的《云南省中小学教师流动》问卷(包括流动教师与非流动教师),编制调查问卷,具有良好的信效度。问卷分为流动及非流动教师两大项,其中流动教师问卷包含36个小项,非流动教师包含37个小项,采用随机抽样法,对拉萨市曲水县、达孜县共12所中小学的360名教师进行调研,回收有效问卷336份(流动教师50人,非流动教师286人),有效回收率93.33%。

二、样本基本情况

表1 中小学流动教师分析样本(单位:人)

三、现状与问题

(一)流动中青年教师为主

《曲水县教师交流暂行办法》交流范围为县域内各小,交流期限为2年。交流条件及对象:①工作满8—18年(包括各科室人员);②一般为新学年任教非毕业班的教师,连续两年任教毕业班(含跨年级任教毕业班和非毕业班)的教师也应列入交流范围。同时具备交流条件的,下列对象首先交流:①自愿报名参加交流的;②既利于工作又利于生活的;③县级(含县级)以上骨干教师的;④在所在学校工作年限相对较长的。

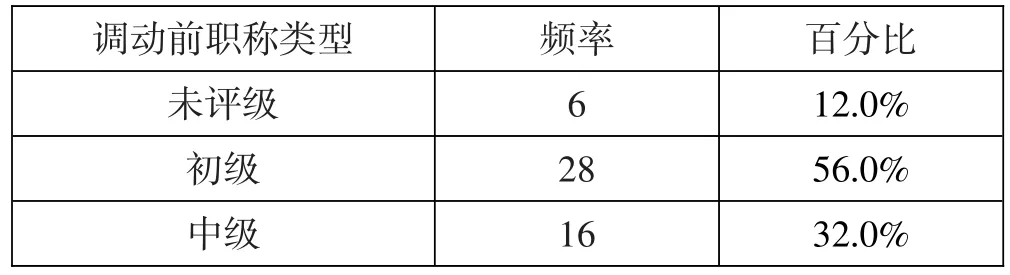

统计显示,参与流动的教师中,未评级教师占12%,初级教师占56%,中级教师占32%。可见教师流动以初级职称教师为主。从年龄上看,有过流动经历的50名教师中,24%的教师年龄在30岁以下,64%的教师年龄在40岁以下。40岁以下的中青年教师占88%。可见,拉萨市中小学流动教师以初级职称、中青年教师为主。这种现象与两种因素有关:首先,农村教师队伍的年轻化,被调研的336名教师中,20岁到30岁的教师在样本中占到33%,31岁到40岁的教师占样本总量的54.2%。其次,中青年教师正处于提高自我职业技能的成长期和追求事业发展的上升期,他们成为流动的主体也符合社会流动的基本规律。

表2 拉萨市中小学流动教师的职称情况

(二)流动的形式主要是招考和支教(交流轮岗)

统计显示,流动的教师中招考的占51%、支教(交流轮岗,被访者均称之为“支教”)的占23%,其余的有调动、辞职等其他形式。达孜县一位小学校长谈到:“到目前为止,我们学校辞职的几乎没有。但有部分教师去地区竞聘,好多老师在寒假期间去竞聘(招考),竞聘通过就去区里(市里)教学。”“竞聘就是我们市的一种教师考核选拔制度,上面进行面试,通过这种方式向更高层次发展。”该校长谈到学校近几年几乎没有辞职的教师,流动主要是通过支教和调动这两种形式进行的。其中,调动占的比例较大——“我们学校每年因竞聘流失的教师有6、7个,而且一般都是骨干教师;而支教每年只派1—2名教师。”

在调查教师流动的原因时,有被访校长谈到:“有的老师在县、乡小学待几年是为了评职称,在市里评定职称比较难,县上比较容易,评完职称,有些教师不愿意留这儿了。家在自己学校的教师和年龄比较大的教师,一般都不会流失;两地分居的教师,就特别想调走;有些为了到条件好的地市发展或为了孩子接受好的教育而调到市区的。”

(三)教师流动频率低,且大多流向更好的工作岗位

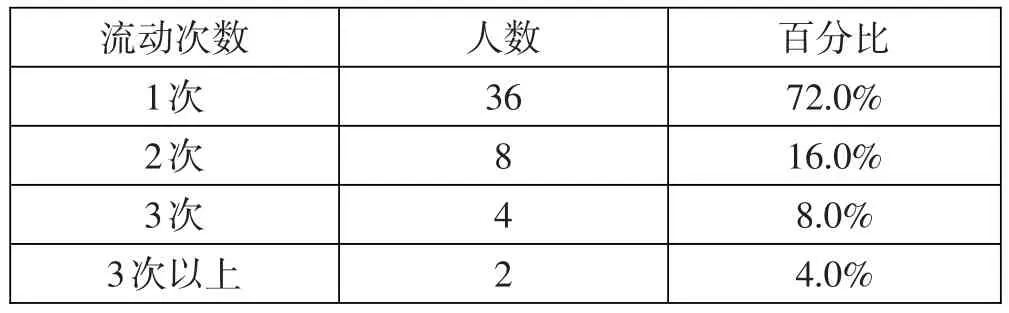

拉萨市实施“教师校长交流轮岗制度”5年来,336名教师中只有50名教师参与交流轮岗,占14.88%,年均流动频率为2.98%。72%的流动教师只有一次流动,16%的教师流动过两次,8%的教师流动过三次,仅有4%的教师流动三次以上。与日本等教育发达国家的中小学教师流动频率(2011年日本全国中小学教师平均流动率为16.5%)相比,拉萨市中小学教师流动的频率偏低。[1]日本文部省规定,全国公立基础教育学校教师平均每6年要换一所学校,凡在一校连续任教10年以上以及新任教师连续任教6年以上者,必须流动。

表3 拉萨市中小学教师流动次数

曲水县某小学校长就该县的教师流动谈到:“我们县教师流动的情况大体分为两类:第一类是从农村或偏远地区(包括阿里、那曲)流向我校。五年内调入的人数有12个左右;第二类是从曲水县向拉萨市的调动,由于今年市里职校发展对于教师的需要,调动的人数还是比较多的。”统计显示:教师流动后,工作条件更好的占比64.0%,无变化的占32.0%,没有原学校好的仅占4.0%(表4),拉萨市中小学教师流动呈现逆向流动的现状,这与我国当前中小学教师流动趋势一样,即:中小学教师流动大多是从落后地区流向发达地区,从较低一级的学校流向高一级的学校,从教育行业转向其他待遇高、发展前景好的行业。[2]这样的流动趋势显然与我国义务均衡发展的目标背道而驰。

表4 调动前后的工作条件比较分析

(四)交流轮岗组织不力

虽然“教师校长交流轮岗”制度自2011年开始实行,但是,相关部门和学校对交流轮岗的组织和实施并不理想,对促进教师均衡发展的认识不够。如曲水县教育局《曲水县教师交流暂行办法》中提到“坚持自愿要求与组织推荐相结合的原则”、就交流待遇提到“同等条件下,有交流经历的教师在评优选先、职称评聘、骨干教师评选等方面优先。”学校在执行选拔交流教师时,往往采取自愿报名的方式,鼓励教师积极参与,并适当补贴路费。

曲水县一名参与过交流轮岗的小学教师谈到:“我是自愿报名参与交流的,因为学校说每个教师都要参与,我家里孩子也大了,没有拖累,反正早晚都得参与,就报名了,交流轮岗期间,路费补偿发了两次,第一次为1300元,第二次有所增长为2000元。交流轮岗之后,文件规定:在职称评定方面予以优先考虑。”“大体来说交流校方领导对我们是表示欢迎的,但是对于我们的建议却不是很重视。另外,交流期间,原学校与交流学校在评优评先方面都不予以考虑我们,原单位说我没有在岗,交流学校则认为我不是他们单位的职工,两方学校都是互相推诿。”曲水县教育局一名工作人员告诉我们,现在县里“教师校长交流轮岗制度”因7名校长反应效果不好而被暂时搁置。曲水某小学副校长也谈到“很多教师已经适应原学校,交流期间工资基本不变,补贴很低,但对教师的要求却较高。因此,交流轮岗对教师的吸引力不大,所以这一政策现在被搁置下来了”。可见,在交流轮岗制度执行过程中,县教育局和学校组织不力,缺乏相应的过程管理和监督,并缺少相应的责权规定和动态管理应对措施,交流对县域内教师均衡发展和促进农村薄弱学校的建设作用并不显著。

(五)教师参与交流轮岗意愿不强,效果不佳

数据显示,认为教师流动利大于弊的仅占24%,52%的人认为不利于教师队伍的稳定;16%的人认为教师交流时间短、频繁换教师易导致学生流失。“教师交流轮岗“作为一项促进教育均衡发展的制度,其在实施过程中遇到了很多亟待解决的问题。曲水县一位校长谈到:“很多教师已经适应学校,不想也不愿意变动。而且工资上基本没有作出调整。从教师交流轮岗制度本身说:第一它本身吸引力不大,第二它本身对教师自身的要求有所提高,但工资待遇没有什么相应的提高。”达孜县一位校长谈到,“我们县教师轮岗制度已经四年了,我们的老师要从县里派到乡里,好多老师都不愿意去。没办法就抽签。”

在交流过程中,教师反映的问题比较多,自愿去下去支教的教师基本上都会好好干,但认为在县上教学效果还好,到了乡里就感觉教学效果就不太理想;而且不像在县上一样,心里变得不踏实;强行派到下面的有些不好好干,会找各种借口回去,例如称病等理由到地区。

教师流动对个人来说会影响个人收益、家庭稳定及自我发展,对于学校来说会影响教师队伍的稳定性、学校活力及师资结构的完善。因此,必须正视并解决这一政策实施过程中出现的问题,及时解决问题并完善制度,使其更有利于促进师资均衡发展。

四、意见与建议

(一)完善教师交流轮岗制度,使之常态化

当前我国正逐步推行教师定期流动制,但缺少相关的政策和法律法规保证,没有明确教师流动的义务、期限、待遇等规定。一些地方制定的教师流动政策多属于鼓励性政策,效果不尽理想。政府对建立教师定期流动制度缺乏系统的规划和研究,在政策层面只实行号召式的鼓励政策,缺少有利于区域教师定期流动的刚性政策。[3]“公共政策常常是作为一个整体发挥作用的,尤其像教育政策这样一个本身没有经济造血功能的领域,更容易受到其他政策因素的影响和冲击。”[4]因此,要想推进教师交流轮岗制度的有效实施,就必须完善教师交流轮岗制度。首先要明确各部门的责任与分工。县级政府应该承担教师交流轮岗的主体责任。协调县内教育、财政、人事等部门,共同制定教师交流轮岗方面的政策。结合当地实际,制定教师流动的实施细则,内容应包括流动的对象、范围、时间、考核和待遇等。其次,应该遵循交流双方意愿,在规定的条件范围内,依据选拨条件、标准、优惠政策及操作程序,通过推荐和自愿报名,筛选合适教师并由县级教育部门审批、备案。最后,校长、教师交流轮岗制度建立之后,如何持之以恒地坚持下去,还需要切实可行的一套制度来保证,要建立公开、透明的监督机制。同时,及时解决交流过程中出现问题,完善交流轮岗的激励和问责机制,实现县(区)域内校长交流的制度化、常态化。

(二)提高农村教师工资待遇以及流动津贴、补贴,发挥补偿和激励作用

教师的流动必须以在物质保障和契约公平为基础。韩、日、英、美等发达国家的教育政策和教育投入是对薄弱学校倾斜的。即便是他们的教师流动,更多的是建立在物质保障的基础上的,如日本的《教师人才法》规定:中小学教师工资比一般公务员高16%,每年保证提升一级工资,并享有住房、交通、燃料等各种补贴,每年补贴相当于半年工资。日本教师的高工资和高待遇,为日本的教育事业能够吸引优秀人才起到了非常重要的作用,使教师职业成为令人羡慕的职业。日本中小学教师轮岗、流动期间的待遇不变,流到偏僻地区学校的教师享受专项津贴,教师是拎包入住的,教师没有生活的后顾之忧。

工资待遇的提高,既是以经济刺激吸引师范生到农村任教的重要砝码,又能够在激励农村优秀教师留任、吸引城区教师向下社会流动方面发挥很大作用。[5]较大幅度提高农村教师的工资待遇,是促进教师合理社会流动的重要经济手段,会对教师在边远地区任教起到很大的补偿与激励作用,为城乡教师的双向交流减少阻力,教师的流动就可以从理想真正走向可能。

(三)建立农村教师进修制度,增强自身造血功能

校长轮岗、教师流动是出于推动教育公平与均衡而制定的一项制度,但实现区域内师资均衡问题,仅靠少数教师校长短期内的轮岗和流动,是远远不够的。优秀的校长和教师会给农村薄弱学校带去先进的教育理念、甚至精湛的教学技艺,但是农村教育质量的整体提升、义务教育均衡的实现不是有几个优秀的校长、骨干教师的短期流动就能见效的。还需要各县在完善教师交流制度的基础上,要尽快建立农村教师学习进修的制度。一方面增强农村教师队伍自身的造血功能,另一方面缓解农村地区合格师资不足和教师素质较低的问题。因此,拉萨市各县要结合本县实际,研究和制定当地农村教师到城市学校学习交流的整体规划与年度计划,并制定相关政策,以保障农村教师到城市学校学习的各方面支持条件。另外,可选择优质学校作为农村教师学习交流的基地,选择优秀教师“传、帮、带”农村教师。通过现场观摩、参与研讨、共同备课、上台实践、反馈评析等多种方式全面帮助提升农村教师的素质与教学能力;根据进修实效对城市的优质学校、优秀教师进行考核和奖励。这样,可以确保农村教师出得来、学得好、有实效,能真正接受到优质、高效的学习培训。[6]

参考文献:

[1]陈阳.中小学教师流动的制度化研究[J].比较教育研究,2005.

[2]吴松元.中小学教师流动制度建立的理性思考[J].教师教育研究,2008.

[3]楼世洲,李士安.构建城乡中小学教师定期流动机制的政策研究[J].教育发展研究,2007(19):1-4.

[4]吴志宏等.教育政策与教育法规[M].上海:华东师范大学出版社,2003.

[5]马用浩,谷莎.西部地区农村中小学教师社会流动现状调查及分析——以陕西省定边县为例[J].宁夏社会科学,2016(02):124-128.

[6]庞丽娟.加强城乡教师流动的制度化建设[J].教育研究,2006(05):6-7.

※本文是国家“大学生创新性实验项目——拉萨市中小学教师流动问题研究——以曲水县为例(项目编号:2014xcx087)”的研究成果。

责任编辑:周朝坤

作者单位:西藏大学师范学院