边疆多民族地区的“合作治理”

——新中国成立初期国家在云南的实践

张剑源

边疆多民族地区的“合作治理”

——新中国成立初期国家在云南的实践

张剑源*

一、导论

历史经验表明,边疆治理效能从总体上与两个因素密切相关。一个因素是国家能力,所要解决的核心问题是:在边疆治理结构确立和完善的基础上,如何使国家的边疆治理政策能够落到实处,以及如何回应在边疆治理过程中出现的新的问题和挑战。另一个因素是治理结构,它所要解决的核心问题是:在统一的多民族国家内部,国家应当如何处理“多元”、“差异”,以及如何处理中央与边疆民族地方的关系。*参见张剑源:“治边西南:历史经验与当代启示”,载苏力主编:《法律和社会科学》(第13卷第2辑),法律出版社2014年版。另外,福山在其研究中也发现,与治理结构相关的“民族建设”和与国家能力相关的“国家组织建设”,在西方政治发展过程中同样是至关重要的决定性因素。参见[美]福山:《政治秩序与政治衰败:从工业革命到民主全球化》,毛俊杰译,广西师范大学出版社2015年版,第150~179页。本文将继续对后一个问题继续展开讨论(前一个问题将在另外一篇文章中展开讨论),试图探讨在中国这样一个统一的多民族国家内部解决差异、多元的有效方式。

1950年到1957年间,国家在云南实施了以渐进主义政策、多元文化政策和民族区域自治制度为代表的治理策略。与历史上不同时期处理边疆多民族地区的差异、多元的策略相比,这一策略具有明显的“合作”特征,特别强调从实际出发,强调文化上的多元、经济上的渐进主义,同时强调对各民族平等权利的保障。

“合作治理”是一个在公共行政领域探讨较多的议题。新近有关“合作治理”的定义——一种为了实现公共目的,使人们有建设性地参与跨公共部门、跨不同层级政府、和(或)跨公共、私人、公民团体的,公共政策制定和管理的过程和结构;或,一个以共识为导向的决策过程,有助于达成使更多利益相关者满意的集体决策*参见蔡岚:“合作治理:现状和前景”,载《武汉大学学报》(哲学社会科学版)2013年第3期。——虽然都是围绕当代国家行政管制改革而展开,*参见[美]朱迪·弗里曼:《合作治理与新行政法》,毕洪海、陈标冲译,商务印书馆2010年版。然而,在广泛的世界政治发展历程可以看到,“合作治理”问题实际上已经远远超出了(狭义上)行政管制的单一范围。它在广义上与国家建构以及现代民族国家的族际政治整合等问题都有着密切的联系。毛泽东在“论十大关系”中就曾提到,“在建设强大的社会主义国家”过程中,应该保证中央和地方“两个积极性”,而不是要“把什么都集中到中央”。他还特别提到,“要提倡同地方商量办事的作风”。*《毛泽东选集》(第五卷),人民出版社1977年版,第275~276页。王明珂所提出的“共生、互动”的观点同样对我们这里探讨“合作治理”有启发意义。他说:“我不认为今日中国汉族与55个少数民族之国族结构为一近现代民族现象,而将之视为长程历史中‘华夏’与其‘边缘’共生、互动,并经过近代变迁而造成的结果。”*王明珂:“建‘民族’易,造‘国民’难”,载《文化纵横》2014年第3期。

本文中的“合作治理”实际上就是一个广义上的概念(不仅仅只是指公共行政意义上的“合作”),主要是指国家通过政治、经济、文化等制度设计,努力化多元、差异为“合作”,促进国家在边疆多民族地区有效治理的过程。*参见[美]路易莎:《少数的法则》,校真译,贵州大学出版社2009年版,第71~82页。邓小平于1950年7月21日在欢迎赴西南地区的中央民族访问团大会上的讲话高度概括了这种国家在边疆民族地区开展的治理策略。他说:“少数民族要经过一个长时间,通过事实,才能解除历史上大汉族主义造成的他们同汉族的隔阂。我们要做长期的工作,达到消除这种隔阂的目的。要使他们相信,在政治上,中国境内各民族是真正平等的;在经济上,他们的生活会得到改善;在文化上,也会得到提高。所谓文化,主要是指他们本民族的文化。如果我们不在这三方面取得成效,这种历史的隔阂、历史的裂痕就不可能消除。”*《邓小平文选》(第一卷),人民出版社1994年版,第162页。

接下来,我就将分别从政治、经济、文化三个方面展开讨论,最后再对其理论和实践意义展开讨论。

二、渐进主义政策

渐进主义政策有两个基本特点:第一,它强调“进”,也就是“进步”,强调经济和生产的决定性作用。因此,它具有“中心工作”的特征。第二,它强调“渐进”,而不是“冒进”或“激进”,也就是一种实事求是和尊重地方特点的工作方式。

(一)“进”

1.“贸易下乡”

在施坚雅有关中国基层市场的研究中,他认为:“农民的实际社会区域的边界不是由他所在村庄的狭窄的范围决定,而是由他所在的基层市场区域的边界决定的。”*[美]施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,中国社会科学出版社1998年版,第40页。这一观点虽然也受到不同程度的批评和质疑,*从20世纪70年代末开始,一些学者开始对施坚雅的理论提出挑战,如韩书瑞(Susan Naquin)、孔飞力(PhiliP A.Kuhn)、黄宗智、萧凤霞等。参见刘永华:“传统中国的市场与社会结构——对施坚雅中国市场体系理论和宏观区域理论的反思”,载《中国经济史研究》1993年第4期。但它在有关边疆农村相对贫困和落后的问题上是具有解释力的。因为,单就云南在新中国成立前的实际情况来看,农民之所以在经济上相对落后,一个很重要的原因是由于交通不便以及其它客观原因制约了农民获得贸易和交易的机会,实际上也就是限制了如施坚雅所说的农民“实际社会区域的边界”。新中国成立后,国营贸易公司采取“贸易下乡”的方式解决了农民难以“接近市场”的困境。

云南省武定县和平乡的居民大多数属于傈僳族和傣族。新中国成立前,他们除耕种土地外,还兼营织麻布的副业。那时他们用宽五寸、长二十丈的一百页麻布,换一升大米。他们要把布背到六十里以外的街上去卖,除了路上的最低吃用,回来时剩的米就很少了。因此在新中国成立前,他们很少能够吃上大米。他们穿的衣服全都是麻布做的,大多数的人穿的衣、裤,还要打补丁。冬天很多人没有被子盖,有的全家五六口人只盖一条破被子。这种被子,常常要传留几代。他们生活的贫困是一般人难以设想的。新中国成立后,国营贸易公司特别派了贸易小组到和平乡,指导他们进行麻布生产,并帮助他们推销。在价格上也改变了过去不合理的现象。*施明扬:“云南和平乡少数民族人民土产有了出路生活逐步改善”,载《人民日报》1951年12月24日,第2版。

2.摆脱落后面貌

在新中国成立后很长一段时期内,国家和政府开展“贸易下乡”,除了使少数民族群众“接近市场”外,还有一个很重要的目的是解决这些少数民族群众的落后问题。就此问题,国家采取了分类处理办法。

首先,对于那些依然居无定所的少数民族群众,政府通过建立新村,帮助他们定居。比如云南南部哀牢山区中的苦聪人,新中国成立前一直在大森林里生活。许多苦聪人没有衣服穿,吃不到食盐,野味是他们重要的生活来源。他们不熟悉农业生产,刀耕火种依然盛行。新中国成立后,他们用政府无偿发给的耕牛、犁铧和锄头,在自己村寨附近新垦了一些稻田,他们在傣族、瑶族兄弟的帮助下学会了用犁耙地、栽秧和收割。人民政府还给他们发了新衣服和救济粮。他们采集的各种药材和编织家庭用具的藤条,也由贸易部门以公平的价格收购。他们住的房屋,是由人民政府请傣族兄弟帮助他们修盖的。*叶子健:“走出原始森林建起新村 云南苦聪人陆续定居”,载《人民日报》1956年12月28日,第4版。

其次,对于那些阶级分化还不明显的少数民族,决定不再经过民主改革运动阶段,在一定条件下,采取坚决依靠贫苦农民,团结一切劳动人民,团结与改造一切与群众有联系的民族公众领袖,在国家大力扶持和帮助下,通过互助合作,发展生产以及与生产有关的各方面工作,逐步提高人民的生活水平和政治觉悟,逐渐克服不利于民族发展的落后因素,逐步过渡到社会主义。*田良耕:“云南边疆阶级分化还不明显的少数民族 正在直接向社会主义过渡”,载《人民日报》1957年3月2日,第4版。

3.推进现代技术下乡

除了改变封闭、落后的面貌外,国家还在一定程度上有组织的推进现代技术的“下乡”。比如,1956年,云南全省已经有三千三百二十八个乡通电话;*“云南三千多个乡通电话”,载《人民日报》1956年7月26日,第2版。全省第一批一百二十七个农作物种籽站陆续成立;*“繁育和普及优良品种 云南建立种籽站”,载《人民日报》1956年12月8日,第3版。全省气象台站从新中国成立前的五个发展到四十七个。*卢雨亭:“云南气象事业发展很快”,载《人民日报》1956年8月9日,第7版。这些现代化技术的“下乡”在边疆地区的面貌改变中发挥着十分重要的作用。比如,“气象台站的建立和能准确地预报天气的阴晴,改变了不少人们迷天信鬼的思想,使广大群众更加相信了科学”。*卢雨亭:“云南气象事业发展很快”,载《人民日报》1956年8月9日,第7版。

(二)“渐进”

不管是经济帮扶还是发展政策的落实,之所以说它们是“渐进”的,而不是“冒进”和“激进”,一个很重要的原因在于这些措施都体现出了对当时云南边疆多民族地区实际状况以及民族团结问题的关注。关于这一点,在云南合作社“办社”和“转社”过程中体现得尤为突出。

1956年,中共云南省委召开的边疆地区生产合作会议上强调:当前边疆各族人民迫切的要求是进一步发展生产,逐步改变各民族的落后面貌和逐渐改善人民物质文化生活。但因历史上遗留下来的落后状况,社会生产力很低,在这些地区实现社会主义农业合作化必须根据各族人民不同的特点来进行,既要照顾到各族人民的觉悟、经济特点、风俗习惯;又要考虑到在边疆地区发展合作化还没有一套成熟的经验,因此一切具体政策和做法,须特别强调从当地各族人民中的实际情况出发,反对脱离具体条件的硬搬内地经验的主观主义作风。农业合作化的速度不宜太快,须在慎重稳步的原则下,从试点开始取得经验后,再成批的发展。*“中共云南省委 召开边疆地区生产合作会议 总结和平协商土改的成绩 讨论发展生产和合作化问题”,载《人民日报》1956年11月20日,第4版。

首先,在“办社”过程中,政府特别重视从地区现实状况出发安排工作。为了克服盲目办社的问题,很多地方根据民族不同的特点,不同的风俗习惯,因事制宜、因地制宜,具体问题具体解决。*“云南各族农民收入增加团结增强 照顾民族特点、坚持自愿原则是办好农业社的关键”,载《人民日报》1957年3月7日,第3版。比如在傣族地区,一直有青年、老年妇女分开做活的习惯,农业社在分配农活时,就分别组织了青年组和老年妇女组。*“结合民族特点安排生产管理 云南边疆地区试办农业社效果很好”,载《人民日报》1956年8月8日,第3版。另外,为了克服在“办社”过程中强迫命令的作风,很多地方始终坚持着自愿的原则,由各民族经过民主协商,本着发展生产、增强团结的精神加以照顾和解决。*“云南各族农民收入增加团结增强 照顾民族特点、坚持自愿原则是办好农业社的关键”,载《人民日报》1957年3月7日,第3版。又如,在多民族社里,如果有回、汉两种民族的,一般都规定社内不养猪,由汉族社员自己在家里喂养。有彝族的社,祭祀田地一般都不入社。*“云南省新建的农业合作社转入冬季生产 少数民族地区建立一批各民族农民组成的农业合作社”,载《人民日报》1954年11月19日,第2版。

其次,在“转社”过程中,同样重视根据地方实际情况安排工作。1956年9月,云南省召开了“中共云南省地委市委生产合作部长会议”。会议对云南多民族杂居地区社会主义农业合作化(转高级社)工作进行了部署,其中,特别强调了照顾地方特点、维护民族团结的基本精神。第一,在合作社大小的问题上,确立了“按照自然条件、居住条件和民族特点”来办社的原则,克服了“忽视民族条件、盲目追求办大社的思想”;第二,在合作社形式的问题上,决定多民族联合社和单一少数民族合作社可以并存,同时确立了在民族杂居地区办社过程中“各民族互相帮助,互相学习,共同提高”的原则,以及“坚持各民族自愿和有利于各民族团结的原则”;第三,在落实有关转社的政策问题上,要求“必须照顾民族特点和民族的特殊需要,坚决纠正领导一般化的缺点”。比如,强调对傈僳族的猎神树、彝族的龙树等少数民族的宗教树林,以及回族食用的黄牛、苗族自骑的马匹,都应该让社员自己处理。*“云南安排民族杂居地区转社工作 坚持自愿和有利于民族团结的原则”,载《人民日报》1956年9月13日,第3版。

三、多元文化政策

“多元文化”之所以被看做是“合作治理”的一种主要体现,关键在于:它不仅反映出的一种差异感,同时还反映了差异源于对一种文化普遍共有的忠诚和固有的对所有文化一律平等的理念的认可。*[英]沃特森:《多元文化主义》,叶兴艺译,吉林人民出版社2005年版,第3页。正是因为意识到平等的重要性,同时为了克服过去长久历史时期内文化差异所引起的弊端,多元文化政策成了新中国成立初期国家在对待多民族问题上的一个重要选择。

(一)文化

一是在语言文字方面。从1952年起,政府开始派遣语言科学工作者对云南的少数民族语言文字进行调查。*“云南各主要少数民族都有了本民族的新文字”,载《人民日报》1957年3月31日,第7版。在调查基础上,原先已经有语言文字的少数民族地方,陆续开展了少数民族语言文字的推行工作;原先没有语言文字的少数民族地方,政府制定民族文字方案,并对新文字进行推广使用。例如,德宏傣族景颇族自治区1955年开始推行新傣文。对自治区各县级机关干部及学校教师重点展开傣语、傣文学习。同时,还在潞西、盈江两个民族中学分别增设傣文课程,在芒市开办傣文师资训练班。*“云南德宏区推行新傣文”,载《人民日报》1955年3月14日,第3版。云南民族学院在1956年还开办了傣仂(西双版纳傣族自治州通用的傣语)、傣讷(德宏傣族景颇族自治区通用的傣语)和景颇三个语文班。*“云南民族学院 开办傣族和景颇族语文班”,载《人民日报》1956年4月22日,第3版。再如,1957年云南省少数民族语言文字问题科学讨论会上,通过了傈僳、景颇(包括景颇和戴佤两种文字)、纳西、佧佤、拉祜、哈尼等民族文字方案(草案)七种。*“云南各主要少数民族都有了本民族的新文字”,载《人民日报》1957年3月31日,第7版。同年,十二种新文字开始在云南八个少数民族地区推广和试行。*“为少数民族制定文字 十二种新文字正在云南推广和试行”,载《人民日报》1957年8月18日,第4版。

二是在保存少数民族传统知识方面。1957年,云南省在大理、西双版纳和德宏开展了民族文化普查工作,帮助收集整理白、傣二族的民间文学、美术、音乐和历史文献等。*“云南进行民族文化普查”,载《人民日报》1957年3月27日,第7版。在此之前,政府还陆续开展了搜集兄弟民族文物、开办少数民族医士班、开展少数民族传统体育比赛等各种类型的活动。*参见“云南省搜集兄弟民族文物”,载《人民日报》1955年1月10日,第3版;“云南开办少数民族医士班”,载《人民日报》1956年7月13日,第4版;帅仁:“云南西部地区的民族体育表演比赛”,载《人民日报》1955年5月1日,第3版等。

(二)教育

在这一阶段国家和地方政府大力发展少数民族教育事业。首先,少数民族师资队伍不断得到强化。比如,在这一时期德宏自治州除了继续在民族师范学校中培养师资外,还保送傣族和景颇族的优秀青年到北京和昆明的民族学院、卫生学院和民族师范学校深造。同时,还在州里开办民族教师短期训练班。另外,在加强民族教育工作中,有关部门还注意帮助汉族教师民族化。比如潞西县汉族教师中,大部分能用傣、景颇民族语言和文字进行教课,大大地提高了教学质量。*罗声云:“云南省德宏傣族景颇族自治州 大力发展少数民族教育工作”,载《人民日报》1956年12月9日,第7版。其次,少数民族受教育程度显著提高。截至1957年,云南省为少数民族儿童设立了小学共6706所,民族小学生共有398961人,比1952年增加了94.2%。专设的民族中学及师范学校共9所,民族学生占半数以上的中学和师范学校7所。在普通中学和师范学校中少数民族学生占16%;小学校中民族学生占25%。据1956年统计,中等技术学校民族学生已达821人,比1952年增加205%;大专学校民族学生达282人,比1952年增加286.3%。*“从高黎贡山到河谷平坝新校舍一批批出现 云南民族教育事业蓬勃发展”,载《人民日报》1957年10月16日,第8版。再次,不断加大对少数民族教育事业的投入,比如1952年国家就拨出72万余元发展民族教育事业。到1957年,拨款数额比1952年增加了一倍多。在一些生活较贫困的民族地区,采取了从兴建校舍直到学生的穿衣吃饭等都全部由政府包下来的办法办学校。*“从高黎贡山到河谷平坝新校舍一批批出现 云南民族教育事业蓬勃发展”,载《人民日报》1957年10月16日,第8版。最后,国家还特别重视少数民族专门课程建设以及少数民族历史科学研究人才的培养。比如云南大学历史系1956年开始增设了“云南民族史概述”“傣族史”“云南民族史史料学”等课程。*“培养少数民族历史科学研究人才 云南大学增设少数民族专门课程”,载《人民日报》1956年9月14日,第7版。

(三)其它方面

除了文化和教育方面外,政府还在其它一些工作中表现出了对民族平等、多元文化和谐发展的重视。比如,在地方名称方面,1954年云南省首届人民代表大会根据丽江等地代表的提案作出了“关于更改歧视、侮辱少数民族的地方名称的决议”,修改了“反动统治时代遗留下许多带有歧视、侮辱少数民族意义的地方名称”。*“云南省首届人民代表大会会议通过决议 要求更改歧视侮辱少数民族的地方名称”,载《人民日报》1954年8月14日,第3版。在上层人士安置方面,在这一阶段,云南有计划有分别地将各少数民族中的大山官、王子、上层土司及其属官、部落头人等,根据他们不同的情况,分别地安置在国家各级政府部门。云南边疆地区总共一千四百多个民族上层人物都得到了妥善的安置。*“云南边疆少数民族上层人士 得到妥善安置努力改造自己”,载《人民日报》1956年11月10日,第5版。同时,这一时期在云南,政府还特别重视对少数民族妇女干部的培养。比如,这一时期,在德宏、红河、西双版纳等自治州及蒙自、文山、临沧、丽江等专区的傣、哈尼、景颇、傈僳、纳西、苗、瑶等民族,都已有了本民族的妇女干部。*“云南边疆合作社和基层政权中 各族妇女干部迅速成长”,载《人民日报》1957年3月6日,第4版。

四、民族区域自治制度的确立和推行

关于为什么要确立和推进民族区域自治制度的问题,乌兰夫在1952年《关于中华人民共和国民族区域自治实施纲要的报告》中有过很详细的讨论。他说:“过去有一些地区的若干汉族干部,由于对于民族的区域自治缺乏如上的全面正确认识,因而对实行民族区域自治存在种种疑惑和顾虑,如说:民族压迫已经取消,民族平等已经实行,还要实行区域自治吗?我们是主张走向大同境域的,为什么现在还要实行民族区域自治?实行民族区域自治会不会助长狭隘民族主义?实行民族区域自治会不会妨碍自治区政治、经济、文化事业的发展?他们不了解正是为了彻底改变历史上长期的民族压迫所遗留下来的民族间的仇视隔阂,为了保障民族平等权利的实行,才需要实行民族的区域自治的;正是为了使各民族将来能够共同走向大同境域,才需要实行民族的区域自治的;正是为了消除狭隘民族主义,为了更有效更迅速地发展各少数民族聚居区的政治、经济、文化事业,才需要实行民族的区域自治的。另外,少数民族中有一些人对于民族的区域自治也存在许多误解:如有人认为区域自治是独立自主,不要上级人民政府的领导;有人认为自治区只要自治,不要民主;有人认为既是自治区,就不要汉人;也有人怕实行了区域自治以后,现在热忱地帮助他们工作的汉族干部都会走了。对以上种种疑惑、顾虑和误解,我们曾经进行了解释和教育,今后还应该继续进行。”*乌兰夫:“关于中华人民共和国民族区域自治实施纲要的报告”,载《人民日报》1952年8月13日,第1版。

这一讨论对于我们理解新中国成立后党和国家建立和推行民族区域自治制度有很大的帮助。而在此之前的1949年,中国人民政治协商会议第一届全体会议上通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》中就已明确规定:“各少数民族聚居的地区,应实行民族的区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,分别建立各种民族自治机关。凡各民族杂居的地方及民族自治区内,各民族在当地政权机关中均应有相当名额的代表。”这实际上为民族区域自治制度的推行奠定了宪法和法律基础。1952年,政务会议还通过了《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》,对自治区和自治机关的建立、自治权利、自治区内的民族关系等问题作了详细的规定。因此可以说,在新中国成立后很短的时间内,党和国家就已经明确了建立和推行民族区域自治制度的工作任务。

(一)民族区域自治地方的建立

就云南省来说,当时,居住在云南的少数民族共有五百六十多万人,分属于二十个主要民族和六十个民族支系。一部分民族有着比较集中的聚居区,其他杂居于全省各个县市。从1953年起,云南省便有计划地开始推行民族区域自治。*“云南二百三十万少数民族实现民族区域自治 全省已有五个自治州十一个自治县,一批新的自治县即将成立”,载《人民日报》1956年12月31日,第4版。

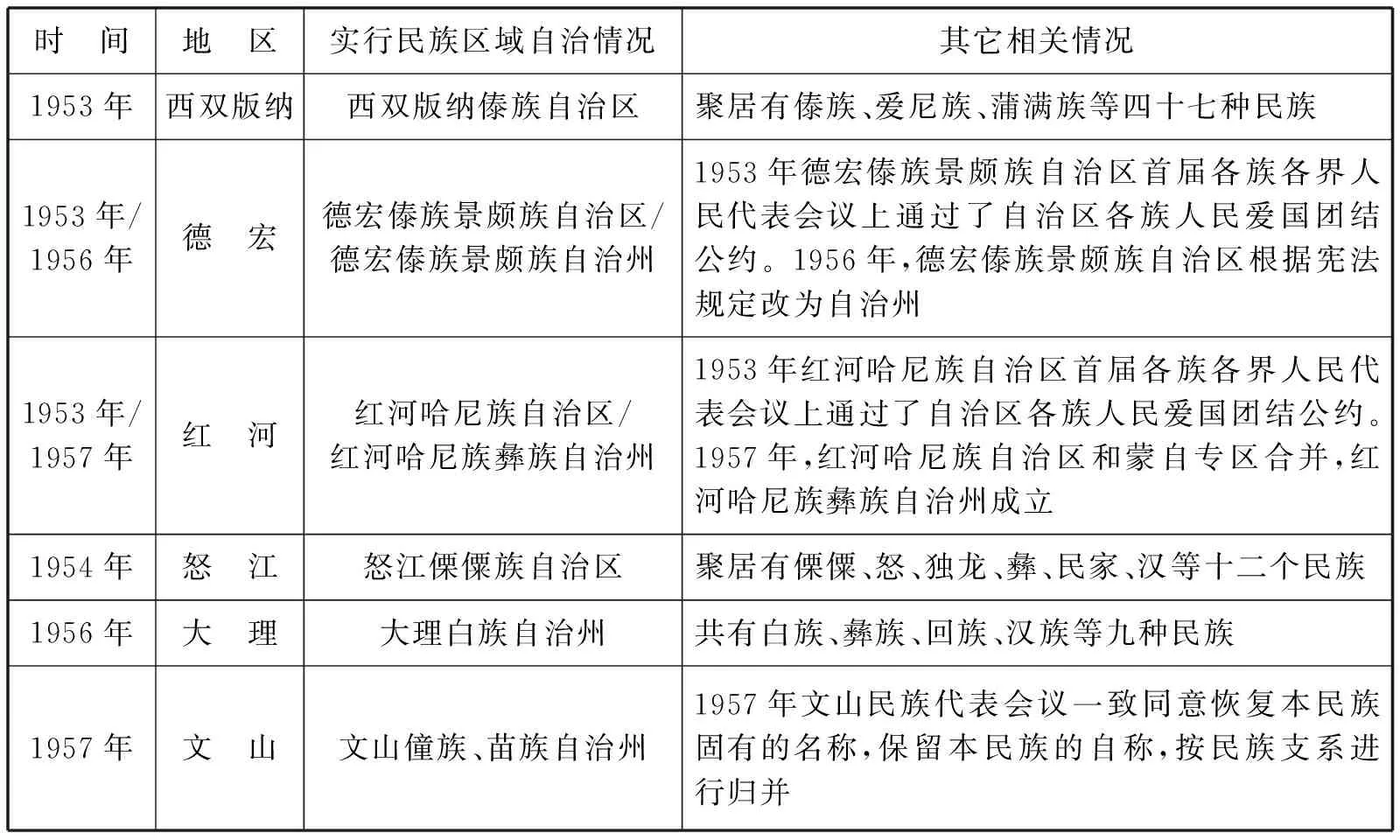

1953—1957年云南省内自治州(区)成立情况 *数据来源:“云南省西双版纳傣族自治区成立 中央和西南民族事务委员会分别去电祝贺”,载《人民日报》1953年2月1日,第1版;“云南省德宏傣族景颇族自治区人民政府成立”,载《人民日报》1953年8月1日,第3版;“云南省红河哈尼族自治区人民政府成”,载《人民日报》1954年1月6日,第3版;“云南省怒江傈僳族自治区人民政府成立”,载《人民日报》1954年9月2日,第3版;“云南省德宏傣族景颇族自治区改为自治州”,载《人民日报》1956年5月5日,第3版;“洱海周围的白族人民实现了民族区域自治 云南大理白族自治州成立”,载《人民日报》1956年11月24日,第4版;“云南文山召开民族代表会议 决定成立文山僮族、苗族自治州”,载《人民日报》1957年4月10日,第4版;“云南红河哈尼族自治区和蒙自专区合并 红河哈尼族彝族自治州成立”,载《人民日报》1957年11月20日,第4版。

除成立自治州(区)外,云南省在这一时期还成立了一些自治县,比如永建回族自治县,巍山彝族自治县,宁蒗彝族自治县,贡山独龙族、怒族自治县等自治县相继成立。到1956年年底,云南省已经有二百三十多万少数民族人口的地区,实现了民族区域自治。*“云南二百三十万少数民族实现民族区域自治 全省已有五个自治州十一个自治县,一批新的自治县即将成立”,载《人民日报》1956年12月31日,第4版。

(二)自治制度的落实

1.对民族自治地方内其他少数民族自治权利的保障

1952年颁布的《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》中曾作出规定(第4条):“各少数民族聚居的地区,依据当地民族关系,经济发展条件,并参酌历史情况,得分别建立下列各种自治区:……(二)以一个大的少数民族聚居区为基础,并包括个别人口很少的其他少数民族聚居区所建立的自治区。包括在此种自治区内的各个人口很少的其他少数民族聚居区,均应实行区域自治。”*这一条款与后来《中华人民共和国民族区域自治法》第12条的规定极为接近,该条规定:“少数民族聚居的地方,根据当地民族关系、经济发展等条件,并参酌历史情况,可以建立以一个或者几个少数民族聚居区为基础的自治地方。民族自治地方内其他少数民族聚居的地方,建立相应的自治地方或者民族乡。”这一规定从法律的角度保障了民族自治地方内其他少数民族的自治权利。在1953—1957年间自治地方建立的过程中,这一规定在很多地方都得到了落实。比如1956年大理白族自治州成立的时候,该自治地方共有白族、彝族、回族、汉族等九种民族一百五十八万多人。其中白族有五十多万人。1956年,通过普选,大理白族自治州内分别建立了永建回族自治县、巍山彝族自治县和三十九个民族乡,保障了自治州内人数较少的少数民族的政治权利。*“洱海周围的白族人民实现了民族区域自治 云南大理白族自治州成立”,载《人民日报》1956年11月24日,第4版。

2.培养民族干部

1952年颁布的《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》中曾对“民族干部”的问题做出过详细规定。比如第17条规定:“各民族自治区自治机关得采用适当措施,以培养热爱祖国的、与当地人民有密切联系的民族干部。”第32条规定:“上级人民政府应帮助各民族自治区自治机关有计划地培养当地的民族干部;并根据需要派遣适当干部参加自治区的工作。”*在后来的《中华人民共和国民族区域自治法》中也有对“民族干部”的详细规定。比如第22条规定:“民族自治地方的自治机关根据社会主义建设的需要,采取各种措施从当地民族中大量培养各级干部、各种科学技术、经营管理等专业人才和技术工人,充分发挥他们的作用,并且注意在少数民族妇女中培养各级干部和各种专业技术人才。” 第70条规定:“上级国家机关帮助民族自治地方从当地民族中大量培养各级干部、各种专业人才和技术工人;根据民族自治地方的需要,采取多种形式调派适当数量的教师、医生、科学技术和经营管理人员,参加民族自治地方的工作,对他们的生活待遇给予适当照顾。”在后来很多地方的实践中,这一制度都不同程度地得到了落实。

1955年,中共云南省第三次代表会报告强调:“必须把培养民族干部和建党建团作为当前民族工作的主要任务之一去进行。”该次会议同时反思了过去在培养民族干部工作中的不足,阐明了培养民族干部的重要性。

“过去培养少数民族干部的工作是有成绩的。但少数民族干部的生长情况,远不足以适应目前工作的发展要求,主要是对培养少数民族干部,思想上重视不够,在实际工作中,就没有大胆地提拔和放手地使用少数民族干部……不论是边疆的民主改革或者内地的社会主义改造事业,如果没有大批的本民族干部,特别是具有共产主义思想的民族干部去联系广大的各族人民,把他们团结在党和人民政府的周围,把党的政策变成他们民族的志愿和行动,那就不可能完成这些艰巨而复杂的任务,各少数民族就不可能得到应有的进步,即是不可能从目前的状况过渡到社会主义社会。因此,培养民族干部就成了云南省各级党组织的主要任务之一。”*刘时平:“培养民族干部是实现民族区域自治的关键——中共云南省第三次代表会议旁听记”,载《人民日报》1955年8月1日,第3版。

到1956年,云南省共培养、提拔了一万七千多名民族干部,其中县级以上的领导干部就占15.4%。在一些地方和系统,民族干部培养工作同样得到重视。比如到1956年,丽江专区所属的七个县培养了九百三十多名民族干部,占七县干部总数的40.33%;云南省贸易系统在边疆各地也培养提拔了占干部总数的40%以上的民族干部。*秦军光:“云南民族干部的成长”,载《人民日报》1956年7月18日,第4版。

3.检查和改进民族政策的执行

1956年,云南省开始全面检查民族政策执行情况,在这次检查工作中所提出的三项重点检查内容都与自治制度和民族政策的落实密切相关。三项内容分别是:第一,新的生产关系是否适应生产力的发展;第二,政治上是否有歧视少数民族的错误;第三,在经济、文化上对少数民族如何给予帮助和特殊照顾。*“云南省开始全面检查民族政策执行情况”,载《人民日报》1956年6月7日,第3版。1956年9月24日到30日,中共云南省委在召开的内地高寒贫瘠山区工作会议上,从全面检查民族政策的执行情况中,严肃地批判了工作中的大汉族主义思想和作风。会议在检查中指出:在土地改革以后,领导机关长期地忽视了根据高寒贫瘠山区的特点去领导这些地区的工作,对群众疾苦缺乏具体了解,工作中单纯搬用汉族地区经验,因此使高寒贫瘠山区民族工作一直处于薄弱状态。同时还指出:对山区情况缺乏调查研究的主观主义、官僚主义和命令主义的工作作风,是大民族主义思想在山区民族工作中的反映。会议在经过反复的讨论后一致认为:必须转变领导作风,提倡深入的调查研究和密切联系群众的作风,根据省委既定的在高寒山区“给的多、要的少、价格公道”的方针,依靠群众和国家的援助,发展山区民族的经济、文化,满足他们的政治要求,才能最大限度地发挥各族人民的积极性,逐步改变山区的落后面貌。*“云南省委召开山区工作会议 全面检查民族政策执行的情况 认真研究发展经济文化的措施”,载《人民日报》1956年10月11日,第4版。

从这些具体的实践工作中不难看出,在这一时期,民族区域自治制度不仅在法律文本中得到确认。在云南很多地方,民族区域自治制度在具体工作中也是切实得到了落实。

五、“合作”在边疆治理中的意义

上文从历史角度展开的讨论表明:从1950年到1957年,党和国家在云南推行的以渐进主义政策、多元文化政策,以及民族区域自治制度为主要内容的“合作治理”,从根本上改变了云南边疆多民族地区的面貌,同时也形成了重要的边疆治理理论和实践经验。它能够为有效解决边疆民族地区存在的诸多问题(比如很多学者所提到的,国家民族主义与本位民族主义之间、中央政权的整合意图与强调自身特殊性的边疆民族之间、“同质化社会语境”和“异质化社会语境”之间,以及在边疆多民族地区还存在着的民族认同与国家认同之间的张力等问题)提供有益的借鉴思路。*关于相关问题的讨论,参见靳薇:“新疆问题的综合治理之道”,载《文化纵横》2014年第4期;刘晓原:“中国国家形态转型的边疆之维”,载《文化纵横》2011年第6期;关凯:“民族区域自治:在历史与现实之间”,载《中国民族》2014年第11期;何明:“国家认同的建构——从边疆民族跨国流动视角的讨论”,载《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)2010年第4期等。

首先,渐进主义政策的推行可以有效克服“激进国家主义”所带来的那种“清晰化和简单化”的发展模式。同时可以克服(斯科特意义上那种)“国家官员经常能够将他们的分类和简单化赋予社会”*[美]斯科特:《国家的视角:那些试图改善人类状况的项目是如何失败的》,王晓毅译,社会科学文献出版社2011年版,第101~102页。的趋势;其次,多元文化政策的推行不仅仅是对新中国成立以前边疆民族政策的改进,更为重要的是,它还在根本上保证了各民族的平等权利,为各民族之间有效互动奠定了基础;最后,民族区域自治制度的确立和推行,真正保证了少数民族自己当家作主,提高了少数民族的政治地位。*《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员会编:《哈尼族社会历史调查》(修订本),民族出版社2009年版,第88页。

从中可以看出,“合作”可以有效消解各种差异、冲突,同时,可以克服因过度“同质化”而带来的种种负面影响。它从本质上可以看作是一剂“黏合剂”,不仅可以促进各民族之间的平等相处,同时还可以促进中央与地方的良性互动。

六、结语

1950—1957年间国家在边疆民族地区推行的以渐进主义政策、多元文化政策,和民族区域自治制度为代表的合作治理策略,为当代中国的边疆民族政策的建立和完善奠定了基础。这一从经济、文化、政治等多重领域展现的国家边疆民族治理策略的出发点不是某种教条,而是现实的中国边疆多民族地区的生活世界和物质生产生活条件。新中国成立初期,边疆民族地区的民族关系,多元文化并存局面,以及经济社会发展水平、人口结构,甚至当时中国的国内和国际环境,实际上都是这一以“合作”为基础的边疆民族政策形成的基础。

这一“合作治理”策略,综合考虑了政治、经济和文化因素,回应了现实的经济社会发展需求,兼顾各民族利益,同时还考虑了国家发展战略在地方的实际可能,表达了平等基础上对多元和差异的尊重,具有重要的历史意义和现实启发性。

《政治法学研究》

*张剑源,法学博士,云南大学法学院副教授。