预制装配式住宅发展面临的问题及对策

■ 王淑嫱 Wang Shuqiang 田东方 Tian Dongfang

预制装配式住宅发展面临的问题及对策

■ 王淑嫱 Wang Shuqiang 田东方 Tian Dongfang

在了解国外预制装配式住宅发展现状的基础上,分析我国预制装配式住宅的发展。针对目前面临的标准规范不健全、建筑体系不完善、预制构件不统一、安装技术不成熟等问题,提出合理化对策,为预制装配式住宅在我国的发展提供建议和参考。

预制装配式;建筑体系;预制构件;住宅产业化

0 引言

预制装配式住宅作为住宅产业化的一种重要形式,当前在国际建筑业发展中日趋流行,在欧洲、美国、日本等地成为了主要的开发模式。据统计,与传统施工相比,采用以预制装配式为主的工业化施工可节约用电31%,减少建筑垃圾20kg/m2[1],达到缩短建设工期、降低建造成本、减少环境污染等目标。

当前我国的建筑业仍是粗放型、劳动密集型产业,面临着资源消耗大、建设效率低、劳动力需求上升等突出问题,急需在国家经济转型升级的政策背景下走产业化生产模式。预制装配式住宅正在我国的住宅建设中扮演越来越重要的角色,将成为未来住宅发展的必然趋势。但是目前,我国预制装配式建筑仍处于初级阶段,还有许多制约因素,急需有效解决。

1 国外预制装配式住宅的发展

早在20世纪70年代,欧美一些发达国家就走上了预制装配式住宅之路。在这些年的发展中,他们特别注重标准体系和通用部件的建立,大力推广预制构件的工业化生产,追求住宅的个性化和功能化,建造了大量预制装配式住宅,不仅很好地解决了住房问题,也加速了建筑企业的转型升级。

1.1 瑞典

瑞典作为世界上最发达的住宅工业化国家,主要推动部品部件的标准化,在模数协调的基础上形成了“瑞典工业化标准”(SIS)。为了推动住宅产业化和通用部品的发展,政府规定“只要使用国家标准和建筑协会标准的建筑材料和部品来建造住宅,就可以获得相应的优惠政策和资金奖励”。以预制混凝土结构作为预制装配式住宅的结构体系,在别墅和普通住宅中大量推广应用,政策的引导和具体项目的推动,使得SIS标准体系在瑞典逐步发展成熟。目前,瑞典的预制装配率已达到80%。

1.2 美国

美国的住宅产业化主要追求住宅的个性化、功能化发展,多以别墅住宅、单体底层木结构为主,通过在工厂采购通用构件,现场机械化施工的方式建造住宅[2]。以预制外墙和结构预制构件为主,在木结构、混合结构、轻钢结构住宅中大量应用,通过商业的大力推广、用户的个性化选择及政府的财税补贴,使得预制装配式住宅在美国住宅市场发育完善,从而推动预制构件和住宅产品的标准化、系列化和社会化。

1.3 日本

日本最先提出住宅产业化这一概念,在推进住宅产业化的过程中,注重部品标准体系和住宅性能认定制度的建立,并不断的研发新材料和应用新技术,从美国引进PC施工法后,通过外墙板、叠合楼板、阳台、楼梯等预制构件,大力发展装配式住宅。目前,部品化率普遍达到60%,并将住宅性能认定标准扩展到所有住宅。

2 我国预制装配式住宅的发展

我国最初的预制装配式住宅可以追溯到新中国成立后,当时主要是学习和借鉴苏联模式,在建筑行业推行标准化和发展预制构件,但受到预制混凝土结构和施工技术的限制,导致这一模式在我国发展缓慢。直到1994年,我国官方才正式提出住宅产业化这一概念,重点推动预制装配式住宅的发展,并于1998成立了装配式建筑促进中心,负责我国的预制装配式建筑的规划和推动。2016年,国务院印发了《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》的文件,明确指出“要大力推广装配式建筑,建设国家级装配式建筑生产基地,力争用10年左右时间使装配式建筑占新建建筑比例的30%”。

为了响应国家提倡的“低碳经济,绿色建筑”的发展理念,很多地方城市(上海、北京、深圳、沈阳等)出台了一系列推进装配式建筑发展的标准规范和优惠政策,成效显著。以上海为例:①上海城建集团2014年建成全国首个“装配式建筑标准化部件库”,形成了一系列大、中、小房型标准构件系列,为以后的建筑设计、构件生产及施工安装节约大量的时间和成本;②上海建工集团经过多年的研究已经形成集房产开发、结构设计、构件加工、现场施工于一体的预制装配式住宅的产业链,先后完成23个预制装配式住宅项目和小区,总建筑面积超过1 000 000m2[3];③万科于2007年在上海建造了全国首栋PC大楼—浦东新里程;之后又在张江翡翠公园项目中采用预制剪力墙技术体系,使其提前150d竣工,缩短总工期30%以上。

根据《建筑产业现代化发展纲要》和相关数据统计,可以大致了解我国近几年新开工的装配式建筑面积及未来十年的发展规划(表1)。

表1 每年新开工的装配式建筑面积

3 我国预制装配式住宅发展面临的主要问题

3.1 标准规范不健全,缺少优惠政策

3.1.1 预制装配式住宅的配套政策落后、规范缺乏

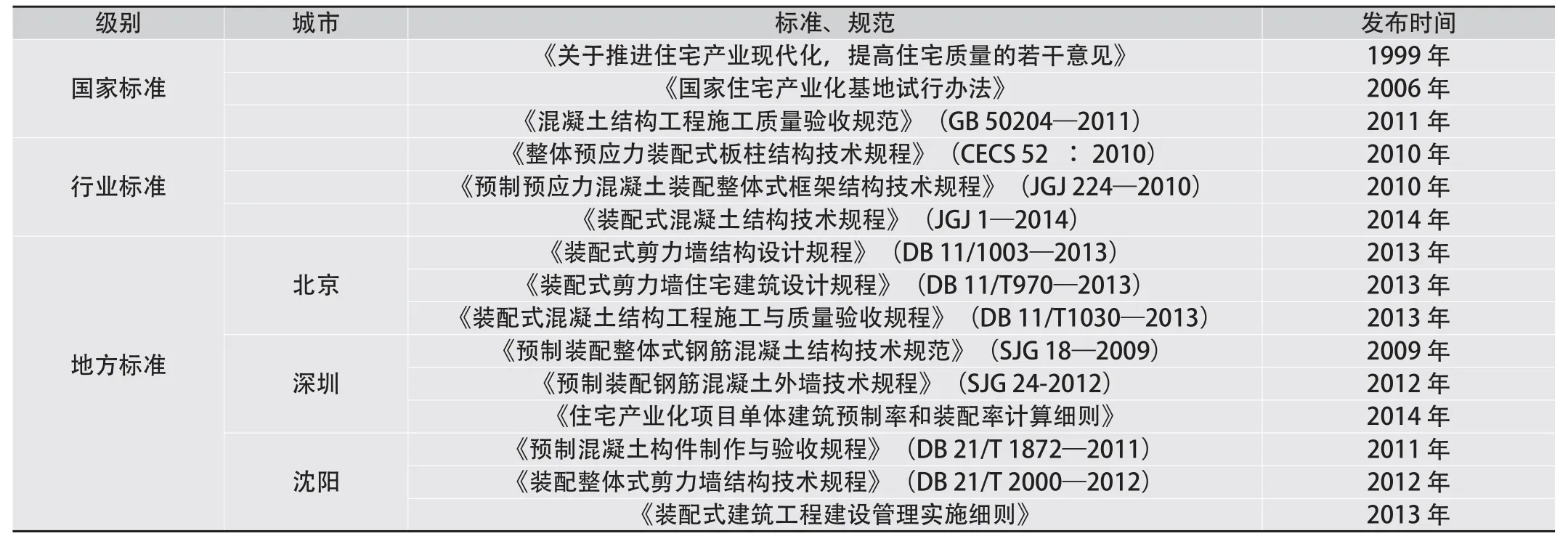

为了解决城市化带来的住房紧缺,政府出台了一系列政策规范来引导预制装配式住宅的发展,并设立了许多试点城市和产业基地,取得了一定的成效。但与发达国家相比,不但配套政策出台的时间极为滞后,而且缺乏重要的标准规范(设计、生产、安装施工、验收评定),且激励机制不健全,无法吸引房产企业和科研机构开展预制装配式住宅相关技术体系的研究。美国早在1976年就制定了HUD标准,并将此作为唯一的国家级强制性建筑标准,对设计、施工、强度、持久性、耐火、通风、节能、质量等方面进行了规范[4],规定之后建造的住宅必须符合此标准才能出售。近几年,虽然在国家的大力号召下,许多地方城市结合自身的特点和优势制定了相应的标准规范(表2),但标准不统一、不健全,今后仍将是制约我国预制装配式住宅发展的关键因素。

3.1.2 对企业的扶持不足、奖励措施单一

首先,政府的宣传力度不够,消费者作为市场需求的主体不了解新技术、新材料的应用成果,对预制装配式住宅的结构性、安全性、抗渗性和抗震性能等持怀疑态度,无法吸引广大消费者的关注;其次,作为一种新的建造模式,前期推动预制装配式的发展需要适当的金融和财政支持,而目前我国在土地、财税、金融、技术等方面还没有比较完善的优惠政策,奖励措施也比较单一,很多房产企业没有全心投入到装配式建筑的研究和发展中。政府的扶持不足使得预制装配式住宅的发展变得任重而道远。

3.1.3 预制构件的征税不合理

预制构件对推动装配式建筑的发展至关重要,可我国的财税政策将预制混凝土构件作为商品增收17%的增值税,而其他的建筑材料只收取4%的税,这种差别化的税收政策极大的挫伤了构件生产企业的积极性;加上构件生产一次性投资大,构件分摊费用高,导致预制构件的生产成本高。现有的配套政策却并没有给予相应的优惠补助,从而阻碍了预制构件的进一步发展。

3.2 预制装配式住宅发展的建筑体系不完善

3.2.1 传统建造模式设计、生产和施工的分离

我国当前的项目建设管理体制不利于装配式建筑的发展。随着项目规模越来越大、技术越来越复杂及参与方的不断增多,在项目采购时,大多采用平行发包的方式将设计任务、施工任务、设备安装分别发包给不同的设计公司和施工企业,很少采用项目总承包模式。专业的分离造成参与方众多而难以协调。预制装配式建筑对设计、生产和施工的一体化要求较高,总承包企业既要具备构件的设计、生产能力,又要拥有先进的施工安装技术,而目前我国具有装配式生产能力的企业并不多,不利于预制装配式住宅的规模化生产。

3.2.2 预制装配式住宅结构体系不完善

目前,我国主要通过现浇方式建造住宅,其结构体系主要是混凝土结构、少量的钢结构和砌体结构,对预制混凝土结构及相关预制构件的需求量少,也很少对装配式结构体系(受力特点、安全性、抗震性以及适用条件)展开研究,导致装配式建筑市场空间狭小,体现不出优势。而欧美发达国家经过这些年的发展,逐渐形成了木结构体系、钢结构体系、混凝土装配式框架体系、混凝土内浇外挂体系、装配整体式剪力墙体系等多种结构体系,多样化的结构体系丰富了建筑市场,满足了消费者个性化和多样化需求。

表2 我国出台的预制装配式建筑部分标准、规范

3.3 预制构件的标准不统一、通用部品少

由于我国对于预制构件还没有制定统一的标准规范,加上受到传统观念的影响,消费者不愿意购买预制装配式住宅,从而导致房产企业没动力开发、设计单位不愿意设计、施工单位没项目推广、构件生产企业没市场制造,造成预制构件的市场占有率低、通用部品少。据统计,日本已建立10 000多种部品库,包括结构部品、外维护部品、内装修部品、厨卫部品、设备部品等,每一种通用部品都有相应的标准规范,部品生产商可以按照规范进行生产。然而,我国目前只有大约2 000种通用部品[5],只有少数有实力的企业(万科、远大、上海城建等)在进行企业内部预制构件的设计、生产、安装方面的研究。这种分散的、小规模的发展方式不利于预制构件形成系列化和规模化。

3.4 现场安装技术不成熟

与传统的现浇模式相比,预制装配式住宅通过构件的标准化设计、工厂化生产和机械化拼装来实现,对现场安装技术要求较高。例如,现场预制构件的堆放、塔吊的布置、构件的吊装、预制构件和现浇结构的连接、节点的固定和校正等环节,对机械的垂直平行作业、构件的精确定位、工序的合理安排、施工操作人员的专业技术都提出了非常高的要求,而我国现有的现场项目管理方法单一、信息化技术落后、专业技术人才短缺,这些在短时间内都很难改变。现场安装技术的不成熟将直接制约我国预制装配式住宅的快速发展。

4 推进预制装配式住宅发展的对策

4.1 调整政策规范,加大扶持力度

4.1.1 制定统一标准,适时调整规范

由政府出面联合科研机构、大型有实力的建筑企业,在借鉴国外经验和市场调研的基础上,制定统一标准(通用部品的尺寸型号、住宅的户型设计、预制混凝土结构技术规程、预制梁板柱剪力墙的连接技术、构件的施工质量验收规范以及装配式建筑的最低预制率要求等),通过统一规划、正确引导、有序推进,建立起集设计、构件生产、施工验收的一体化运行模式,同时在实施过程中根据不同的影响因素做出调整,探索出适合我国预制装配式住宅发展的一系列标准规范。

4.1.2 提供优惠政策,增加奖励措施

为了推动预制装配式住宅的迅速发展,政府可以实施以下有效措。

(1)加大预制装配式住宅的宣传,对其结构性、安全性、抗震性等普遍关注的性能进行讲解,消除购房者的顾虑。同时,通过试点城市和优质项目进行推广,使得消费者乐于接受。

(2)利用税收政策,对申请开发预制装配式住宅项目的房产企业给予降低地价,并按建筑面积以及预制率的高低给予费用奖励。

(3)成立专门的金融机构,为实施预制装配式住宅项目的相关企业提供低息贷款,降低购房者的首付比例和贷款利息。

(4)鼓励建筑企业加强与高校之间的合作,成立预制装配式研究机构,开展预制装配式结构体系、连接技术及新材料新工艺的研究,并提供研发资金。

(5)简化预制装配式住宅项目的审批程序,调整验收流程,分批分阶段进行验收,缩短施工周。

(6)对于竣工后达到不同节能标准的装配式住宅项目,给予相应的建筑节能专项资金奖励。

(7)对形成专利或成套装配式技术体系的企业,加强认证和推广。

4.2 改变招标方式,完善建筑体系

4.2.1 采用EPC项目总承包模式

为了解决平行发包带来的设计与施工的分离,建设单位在招标时优先选择EPC(Engineering Procurement Construction)项目总承包管理模式,将工程的设计、采购和施工全部委托给一家大型有实力的总承包商企业,把设计和施工作为一个整体统一协调,实现设计阶段和施工阶段相关工作的顺利搭接。政府可以培育和扶持大型建筑企业集团,淘汰技术力量薄弱的分包企业,形成一定数量的大型总承包企业。

4.2.2 完善预制装配式结构体系,研究构件连接

采用预制装配式建造住宅,可以实现工厂化生产、大规模建造,但需要建筑企业、科研机构、高校联合一起开展对我国预制装配式住宅的主要结构体系和连接技术的相关研究。需要完善的主要结构体系有钢结构体系(型钢、轻钢)和混凝土结构体系(装配式混凝土框架结构、装配式剪力墙结构、装配式框架-剪力墙结构[6]),需要研究的构件连接部位(梁柱连接、梁板连接、柱剪力墙连接、楼梯板连接、预制外墙板连接)、连接方式(钢筋套筒连接、钢筋浆锚连接、钢筋机械连接、螺栓连接、预应力拼装连接等)。

4.3 组建产业联盟,开发通用部品

由政府引导建筑企业组建预制装配式产业联盟,编制通用部品标准及生产体系,根据不同的结构体系开发通用部品,搭建技术交流平台,整合大型企业形成上下游产业链,大力发展通用部品生产商。

4.4 开展技术创新,培训技术人才

4.4.1 引进国外先进技术,开展与高校科研合作

国外装配式建筑已发展成熟,先后研究出多种先进的预制装配式施工技术。例如,德国发明的钢筋桁架式叠合楼板,将全预制和现浇完美的结合在一起;日本研发的WR-PC构法,一种用于高层集体住宅的壁式框架钢筋混凝土工法,且预制率高;美国推广的预制预应力混凝土结构,不仅承载力大,而且抗震性能也比较好……我国可以加以引进和吸收这些先进的技术,同时加强与高校、科研机构的合作,研究出适合我国预制装配式住宅发展的相关技术体系。

4.4.2 运用BIM技术,建立共享的信息平台

建筑信息模型(BIM)能够在建筑全寿命周期中利用协调一致的信息,对建筑物进行分析、模拟、统计、碰撞检查等工作,将BIM技术运用于预制装配式住宅的建造过程中,有利于构件库的建立、构件的信息管理和现场的安装施工;通过建立统一的信息平台,也有利于各参与方之间的信息共享。在进行构件的现场安装时,通过场地布置、施工方案模拟、构件管理、可视化技术交底等技术手段进行优化,提高预制装配式住宅的建造效率和质量管理水平。

4.4.3 加强技术培训,储备人才队伍

(1)建筑企业要意识到装配式建筑的重要性,积极关注与之相关的标准规范,在公司内部组织学习,引进或开发新技术新工艺,加强技术培训和人才培养。

(2)技术人才要深入到装配式建筑的深化设计、构件生产与运输、施工管理与操作等具体环节,形成科研成果和技术体系。

(3)建筑工人要熟练掌握构件的编码分类、堆放顺序、吊装要求、安装定位、节点连接以及缝隙之间的抗渗防火等施工技术要点,学会使用信息化电子设备辅助构件的现场安装。

5 结语

预制装配式住宅代表着未来建筑业的一种发展趋势,通过标准化设计、工厂化生产、机械化施工及信息化管理来建造和管理建筑,从而转变建筑业生产方式,实现高效节能和绿色环保,是我国走生态文明城市的必然选择。然而,与国外相比,我国预制装配式住宅起步晚、发展慢,阻碍因素既有标准规范的不健全、建筑体系的不完善,也有预制构件的不统一、安装技术的不成熟。为了更好更快地实现我国预制装配式住宅的发展,政府应该调整政策规范、加大扶持力度,行业可以成立产业联盟、完善建筑体系,科研机构开展技术创新、推广BIM技术,企业着手项目试点、培训技术工人……通过多方积极参与,一定会解决我国预制装配式住宅发展过程中面临的诸多问题,迎来建筑业新的春天。

[1]齐宝库,王明振.PC建筑建造方案综合评价指标体系构建与评价方法研究[J].建筑经济,2013(11):108-112.

[2]刘思.工业化住宅产品的市场发展战略研究[D].武汉理工大学,2006.

[3]施分惠.上海大力推进装配式建筑[J].建筑机械化,2015(2):35-37.

[4]李纪华.我国住宅工业化发展制约因素及对策研究[D].重庆大学,2012.

[5]刘群星.工业化住宅主要技术体系研究[J].住宅产业,2011(2):39-43.

[6]田春雨,黄小坤.装配式混凝土结构的研究与应用[J].研究探索,2015(4):25-30.

Problems in Development of Fabricated Housing and Countermeasures

The development of China's fabricated housing is analyzed on the basis of understanding the development situation of overseas fabricated. Aiming at current problems of incomplete norms, imperfect building system, not unif ed fabricated parts, immature installation technology etc, reasonable countermeasures are proposed for providing advice and reference for development of fabricated housing in China.

fabricated type, building system, fabricated components, housing industrialization

2016-03-18)

王淑嫱,湖北工业大学土木工程与建筑学院讲师,研究生导师;田东方,湖北工业大学土木工程与建筑学院硕士研究生。