我国大数据产业政策研究

——基于网络外部性与异质信息产品视角

喻炜,王凤生

(1.西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安 710061; 2.中南财经政法大学 文澜学院, 湖北 武汉 430073)

我国大数据产业政策研究

——基于网络外部性与异质信息产品视角

喻炜1,王凤生2

(1.西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安 710061; 2.中南财经政法大学 文澜学院, 湖北 武汉 430073)

摘要:大数据时代,越来越多与用户有关的数据被记录存储,这些数据被进一步处理和分析,并且依托载体成为大数据产品。大数据产品与服务的本质,是依赖网络外部性存在的异质信息产品。本文构建了由企业、消费者和政府组成的三阶段子博弈精炼纳什均衡模型,用于解释大数据产业政策问题。在古诺竞争以及直接、间接网络效应下,模型将用户隐私策略、非对称信息成本函数引入到异质信息产品市场,并得到了相关结论与产业政策建议。

关键词:信息成本;网络外部性;异质信息产品;数量竞争;大数据;子博弈精炼纳什均衡

一、引言

随着现代信息技术的发展,近十年来网络产品在我们生活中的地位愈加突出。信息技术渗透于每一个社会活动中,与这些活动有关的数据也越来越多地被获取。随着数据被进一步处理和分析,形成各行业的信息产品与服务,即所谓的“大数据”。这意味着收集和处理每一个人的偏好数据是可行,且有意义的。国外学者Varian(2014)已经基于计量经济学探讨过大数据计量技术[1]。“大数据”的本质即为依赖网络外部性而存在的异质信息数据产品,这些信息数据产品又包含信息载体与信息内容两个部分。

网络外部性的存在,使许多网络市场的产品和性能与传统行业大相径庭。Katz和Shapiro(1985,1992)对这一主题进行了广泛而深入的研究,并证明传统经济理论在网络外部性条件下存在问题[2-3]。近年来,还有一些学者对网络外部性双寡头均衡产出的委托代理机制进行了研究。Hoernig(2012)认为在足够强大的网络效应条件下,标准结果是相反的:除了管理者策略是替代或互补,一般策略性委托模式更取决于变量[4]。Bhattacharjee和Pal(2013)重点考察存在网络外部性情况下Miller和Pazgal(2001)提出的基于管理授权合同的相对绩效的作用[5-6]。Chircoa和Scrimitore(2013)考察了Fershtman和Judd(1987)提出的销售收入授权合同,但他们并没有分析均衡的性质,因而无法识别在网络产业双寡头情况下,囚徒困境类型出现的可能性[7-8]。Pal(2014)一针见血地指出,在具有网络外部性的寡头情形中,(a)垄断者最合适提供给管理人员以销售为导向的激励计划,(b)这种在垄断企业中的管理委托是社会需要的:在管理委托情形下,垄断者和消费者均比没有委托情形的处境要好[9]。

网络外部性一般可以分为两类:直接网络效应和间接网络效应[2、10]。直接网络效应是由消费同一产品时消费者数量增加而产生的直接作用。典型例子是远程通讯网络,如电话机、传真机、联机服务、因特网等,其产品和服务都表现为直接网络外部性。而当产品的价值随着其数量、多样性、互补产品或服务的增长而增加时,间接网络效应就产生了。计算机软件服务就具有明显的间接网络效应。在计算机行业中,这种间接的网络效应有时被称为硬件—软件范式。例如,个人计算机操作系统的成功并不仅仅取决于它的技术优势,在市场中软件应用往往更为重要,计算机操作系统的使用价值可能更依赖于软件应用。Kim(2014)等人研究了游戏产业中的双边市场,一些同时引入个人用户和互补品生产商的平台被证明更为成功[11]。消费者接受这些平台往往取决于其间接网络效应——正反馈循环的存在与程度。显而易见,一个主要产品(硬件或者载体)若有较大基数的使用者,会为其互补产品(软件)创造更大的市场,从而反过来提升自身价值。现实中,网络市场中的一些产品可能同时具有直接和间接网络效应。

因而,传统消费类电子产品制造商和互联网服务供应商开始更关注信息产品与其自身软硬件的整合。以苹果公司为例,它不仅仅提供苹果手机,更提供苹果商店进行内容分发。苹果商店里提供了大量的具有异质信息内容的应用程序。谷歌公司是另外一个典型例子,该公司销售自己的消费类电子产品,如移动电话、谷歌眼镜等,并把它们紧紧地与谷歌搜索引擎捆绑在一起。类似的情况越来越普遍,这类产品通常具有直接和间接网络效应。这些信息集成类产品大部分由平台或信息载体,以及具有异质性的信息内容所组成。前者可以是硬件或软件,如电话或搜索引擎;后者主要是软件,如苹果商店中的应用程序。

所有这些产品都与信息成本和信息成本结构密切相关。在大数据时代,这对分析消费者剩余和社会福利具有重要意义。信息产品的异质性有两层意义:一层是异质化的载体平台,例如谷歌和百度搜索引擎,它们的搜索引擎技术或平台是有区别的,但这种差异性在不考虑异质性信息内容和成本情况下并不能提升消费者的边际效用,因为用户最终关心的是搜索结果而非载体平台,另一层是通常在寡头垄断文献中提到的异质信息内容[12-13]。如果谷歌能够比百度搜索到更准确的信息,那么谷歌的搜索结果就具有更高的消费者边际效用。信息产品的异质性也正如电视机可观看不同的频道,消费者需要每月为频道支付费用,但是电视机设备只需要支付一次。然而截至目前,国内外学者极少对上述问题进行深入讨论,这为本文的研究提供了切入点,我们考虑在直接和间接网络效应下,将信息成本函数纳入异质信息产品市场中。

二、模型

考虑一个存在信息产品部门的经济,有两类v1+v2家企业(企业类型1和企业类型2),每类企业都生产具有直接和间接网络效应的综合信息产品,且有恒定的边际(平均)生产成本c和众多消费者。

我们进一步引入能够反映行业特征的异质性信息产品和信息成本函数,该行业特征表现为消费者具有双重角色,一方面将个人信息提供给信息平台用于产品生产,另一方面又从这些企业购买产品,这些企业通过使用大数据提供给消费者更合适的产品。企业采用相同的技术,生产两种不同类型的信息产品。第1类企业生产高信息密度的产品,第2类企业生产低信息密度的产品。假定高信息密度产品需要更高的成本,来收集和处理更多的消费者偏好信息,我们把产出定义为:

(1)

其中,qi和qj分别代表高信息密度和低信息密度产品的产出; x1和x2分别表示两类企业生产信息产品数量的总和。根据Katz和Shapiro(1985,1992)的网络规模效应设定[2-3],网络外部性被纳入到模型中:较大网络规模导致需求函数向上偏移。假设有z个消费者,都满足相同的效用函数,如下所示:

(2)

(3)

其中,根据Regibeau和Rockett(1966)所指出假定短期性预期[14], si和sj分别代表消费者对每家公司均衡市场份额的期望产量;m表示用来衡量消费者购买产品的货币,有m>0和a>0;z为消费者数量,也即直接网络效应;n代表间接网络效用,如谷歌使用大量消费者的信息数据从而提供更多的创新内容服务,诸如谷歌地图、谷歌学术。这种间接网络效应意味着,如果消费者更多地使用谷歌提供的产品,那么会希望谷歌提供更精确的内容和应用。

本文中,信息产品的异质性具有两层含义:β表示载体平台的异质性。如果β=0,表示载体平台完全不同,β的值越高意味着异质性水平越低;η表示信息内容的异质性,η的值越高意味着信息内容的异质性水平越高,同样意味着高信息密度产品比低信息密度产品拥有更高的边际效用。

我们假设每一个消费者将获得所有信息产品的最大效用。这在无形的信息产品领域很容易理解,比如每个消费者都使用谷歌或者百度的搜索功能,但该功能是基于收集、整理和利用了所有消费者的检索信息,但针对于有形的物质产品领域,这种情况却极为少见。因此,总效用函数设置如下:

U=zu(x1,x2,y1,y2)

(4)

其中,z表示消费者数量或直接网络效应,如谷歌为每一个消费者都提供搜索引擎的副本或拷贝。因为有两类企业,故消费者的数量应该至少大于2。根据总效用函数,可推导出两家企业的逆市场需求和市场需求函数,如下所示:

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

我们假设所有的企业都有两种类型的成本:载体平台处理成本和处理全部消费者偏好信息的成本。前者是基础平台研究和发展需要的,而后者能够显著地增加消费者的边际效用,两类企业的总成本函数被假定如下:

(10)

社会福利和利润函数被分别定义为:

W(qi,qj,θ1,θ2,v1,v2)=CS+π1+π2

(11)

(12)

本文通过引入三阶段博弈模型,探讨在非对称寡头垄断结构下,引入信息要素后异质信息产品的社会福利最大化问题。假设消费者期望企业利用自身的信息达到利润最小,该三阶段博弈说明如下:

在阶段1,政府准入企业数量v1,v2以保证社会福利最大化;在阶段2,消费者为两类企业提供不同的个人信息比例θ1和θ2,使企业在隐私策略条件下利润最小;每家企业遵循隐私策略,同时且独立地选择θ1和θ2生产高密度和低密度信息产品。在阶段3,企业都参与古诺竞争。

我们通过逆向归纳法来求解这个博弈。根据Katz和Shapiro (1985)的设定[2],我们在阶段3加入理性预期条件x1=y1和x2=y2。

阶段3:产量博弈

(13)

qi(θ1,θ2,v1)=(1+β)[zα(β-2η)+c(β-1)(β+2θ1-βθ2-2)]/(1-n)(β2-4)zv1

(14)

阶段3中的均衡产量为:

qj(θ1,θ2,v2)=(1+β)[zα(βη-2)+c(β-1)(β-βθ1+2θ2-2)]/(1-n)(β2-4)zv2

(15)

对于qi(θ1,θ2,v1)和qj(θ1,θ2,v2),表明每个均衡产出都与两类公司全部消费者偏好的信息收集和处理成本比例以及各类型企业数量有关。这也意味着总产出只与θ1和θ2有关,这是因为v1和v2可以被抵消,使得x1=qiv1=x1(θ1,θ2),x2=qjv2=x2(θ1,θ2)。

均衡的价格为:

p1(θ1,θ2)=zα(2η-β)-c(β-1)[2+β-β2+(β2-2)θ1-βθ2]/(β-1)(β2-4)

(16)

p2(θ1,θ2)=zα(2-βη)-c(β-1)[2+β-β2-βθ1+(β2-2)θ2]/(β-1)(β2-4)

(17)

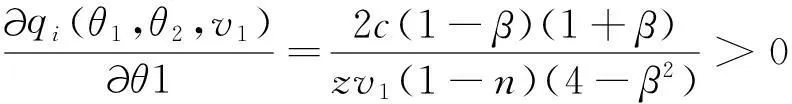

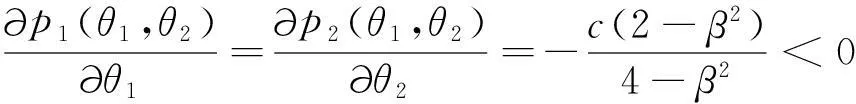

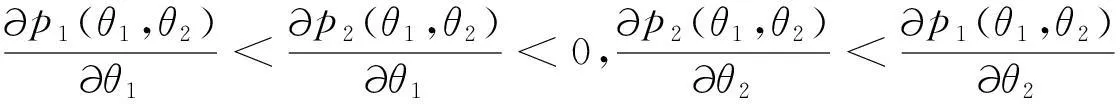

上述比较静态分析表明,在古诺竞争及两种网络效用下,对于每种类型的企业,当消费者允许该类企业更多收集和处理全部消费者信息时,可提高该类信息产品的产出,并减少其他类型企业的产出。更重要的是,在消费者隐私策略条件下,无论哪家企业投入更大成本比例去收集、处理全部消费者信息,将会降低双方信息产品的价格。

阶段2:消费者隐私策略

θ(v1,v2)=1-z[4αη(1+β)-2zv1(n-1)(β2-4)-zβv2(n-1)(β2-4)]/4c(1-β2)

(18)

θ2(v1,v2)=1-z[4α(1+β)-2zv2(n-1)(β2-4)-zβv1(n-1)(β2-4)]/4c(1-β2)

(19)

阶段1:社会福利最大化

(20)

(21)

将(20)式和(21)式代入(18)和(19)式,我们得到θ1(v1,v2)和θ2(v1,v2)的均衡解,如下所示:

(22)

(23)

将均衡解(20)、(21)、(22)和(23)式代入阶段3表达式(14)和(15)式,可以得到qi(θ1,θ2,v1)和qj(θ1,θ2,v2)的均衡解:

(24)

三、消费者剩余、利润和社会福利

(一)均衡产出

社会福利最大化、消费者剩余、利润总额和价格的均衡解表示如下:

(25)

×〔{c(2+2n(β-2)-3β)(2-3β+β2)+zα[4η(2n-1)+(2n-3)β2η-8β(n-1)]}2+{c(2+2n(β-2)-3β)(2-3β+β2)+zα[2n(4+β2-4βη)-4-3β2+8βη]}2〕

(26)

(27)

(28)

×(2α)+4c(n-1)(2-β-2β2+β3)[2+2n(β-2)-3β]/(β-1)(β2-4)[9β2-4+4n2(β2-4)-4n(3β2-4)]

(29)

(30)

(二)参数范围分析

子参数空间Φ1:

1<η≤4βn2(2+3β)+3(4+4β+9β2)-4n(6+5β+9β2)/16β(3-5n+2n2)

子参数空间Φ2:

4βn2(2+3β)+3(4+4β+9β2)-4n(6+5β+9β2)/16β(3-5n+2n2)<η<8(n-1)/β2(3-2n)2-4-4β(3-5n+2n2)

子参数空间Φ3:

4βn2(2+3β)+3(4+4β+9β2)-4n(6+5β+9β2)/16β(3-5n+2n2)<η<8(n-1)/β2(3-2n)2-4-4β(3-5n+2n2)

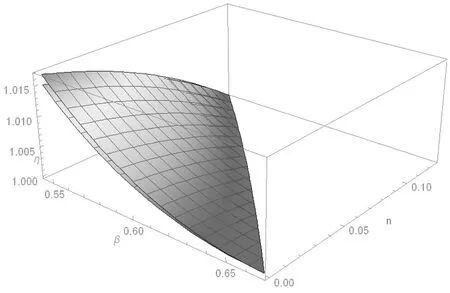

对于三个参数子空间Φ1,Φ2和Φ3,在均衡条件和给定β或n条件下,能够依次分别得到η,z,α和c的范围,并且使得max(z)趋于无穷大。

对于Φ1,我们可以生成一个关于n和β的函数max(η)的三维曲面图。图1所示,在均衡条件下,曲面之下的阴影空间(包括曲面但平面为η=1)由灰色填充,表示η,n和β的范围,满足

1<η≤4βn2(2+3β)+3(4+4β+9β2)-4n(6+5β+9β2)/16β(3-5n+2n2)。

图1 Φ1的范围

对于Φ2和Φ3,我们可以生成两个关于函数min(η)和max(η)的三维曲面图,它们都是n和β的函数。图2所示,在均衡条件下,上下曲面(包括两个表面)之间的狭窄空间即为η,n和β的范围,从而使得:

4βn2(2+3β)+3(4+4β+9β2)-4n(6+5β+9β2)/16β(3-5n+2n2)<η<8(n-1)/β2(3-2n)2-4-4β(3-5n+2n2)。

图2 Φ2和Φ3的范围

上述结果表明,在均衡条件下,较低的间接网络效用(n越小)或较高的载体或者平台异质性(β越小),将会提高信息内容的异质性(η越大)。

(三)消费者和社会福利分析

上述三个参数的子空间为社会福利最大化的充分条件。对于三个参数的子空间Φ1,Φ2和Φ3,由于每个消费者的信息价值总是大于零,即V>0,因而以下分析极有意义。

引理1:存在网络效应的古诺竞争中,较高的载体平台异质性是异质信息产品存在社会福利最大化的一个必要条件。

命题1:存在网络效应的古诺竞争中,高信息密度产品的均衡价格低于低信息密度产品的均衡价格。

证明:

(31)

命题2:存在网络效应的古诺竞争中,较低信息成本将提高消费者剩余、总利润和社会福利。

证明:

(32)

(33)

命题3:存在网络效应的古诺竞争中,更多的消费者或更高的直接网络效应,更高的异质性信息内容或更高的间接网络效应,将提高消费者剩余和社会福利。

命题4:存在网络效应的古诺竞争中,异质信息产品的均衡产出与消费者数量或直接网络效应,平台或基本信息平台的差异性有关,因此企业可通过降低信息成本和提高信息内容的异质性来进行创新。

命题4的解释相当有趣,其均衡解的获得也十分简单。一旦给定z和β,每家企业均衡的产出就受到限制。这个结论不同于目前的许多研究,因为相关研究的建模中并没有引入消费者数量和直接网络效应。命题4还指出,数量和质量应取决于不同的网络效应和异质性。对于异质信息产品,我们应当更关注非对称信息成本、信息成本结构差异性,主要因为这些因素会影响价格、产出和企业进入。上述因素我们在命题中都进行了讨论。上述结论与现实情况非常吻合,在互联网+时代,由于企业获得目标消费者数量或直接网络效应更为简单(产品的目标客户群),因而企业更倾向于选择数量竞争,即通过异质服务先扩大市场规模和客户群体。

四、结论与政策建议

大数据的本质是依赖于网络外部性存在下的异质信息产品。本文基于网络外部性与异质信息产品视角,构建了由企业、消费者和政府组成的三阶段博弈模型,用于解释大数据产业政策问题。

在古诺竞争以及直接、间接网络效应下,模型将用户隐私策略、非对称信息成本函数引入异质信息产品市场,并得到了以下结论:(1)高信息密度产品的均衡价格低于低信息密度产品的均衡价格;(2)低信息成本将提高消费者剩余、利润总额和社会福利;(3)更多的消费者或更高的直接网络效应,更高的异质信息内容或更高的间接网络效应,将提高消费者剩余和社会福利;(4)异质信息产品的均衡产出与消费者数量或直接网络效应,平台或基本信息平台的差异性有关,因此企业通过降低信息成本和提高信息内容的异质性来进行创新。

结合我国大数据发展战略,可给出以下具体产业政策建议:

第一,实行准入扶持政策。政府应对大数据企业进行类型识别,加强准入控制,鼓励扶持行业中信息处理量大和具备用户规模的大数据企业优先进入市场,从而降低市场异质信息产品的价格。

第二,降低信息使用成本,扩大信息采集范围。政府应降低各种信息的使用成本和使用门槛,在信息安全和隐私保护的前提下,大力提高消费者信息的采集和使用规范,提高消费者数据的贡献比例,进而直接提高消费者剩余、利润总额和社会福利。

第三,扩大用户规模。政府和大数据企业应让更多的消费者使用大数据产品,特别是加强大数据产品对经济不发达地区的推广,降低数字鸿沟,提高大数据产业的直接网络效应。

第四,创新机制保护。政府应加大知识产权保护,鼓励企业提供创新的异质信息服务,提高大数据产业的社会福利。

第五,鼓励基础研发与创新。大数据企业需要加快技术创新,不断降低信息收集、处理成本,加大对大数据载体平台的创新研发。

参考文献:

[1]Varian H R. Big data: new tricks for econometrics[J]. Journal of Economic Perspectives, 2014, 28: 3-28.

[2]Katz M, Shapiro C. Network externalities, competition and compatibility[J]. American Economic Review, 1985, 75: 424-440.

[3]Katz M, Shapiro C. Product introduction with network externalities[J]. Journal of Industrial Economics, 1992, 40: 55-83.

[4]Hoering S. Strategic delegation under price competition and network effects[J]. Economics Letters, 2012, 117: 487-489.

[5]Bhattacharjee T, Pal R. Network externalities and strategic managerial delegation in Cournot duopoly: is there a prisoners’ dilemma?[J]. Review of Network Economics, 2013, 12: 343-353.

[6]Miller N H, Pazgal A I. The equivalence of price and quantity competition with delegation[J]. RAND Journal of Economics, 2001, 32: 284-301.

[7]Chircoa A, Scrimitore M. Choosing price or quantity? The role of delegation and network externalities[J]. Economics Letters, 2013, 121: 482-486.

[8]Fershtman C, Judd K L. Equilibrium incentives in oligopoly[J]. American Economic Review, 1987, 77: 927-940.

[9]Pal R. Managerial delegation in monopoly and social welfare[J]. International Journal of Economic Theory, 2014, 10: 403-410.

[10]Economides N. The economics of networks[J]. International Journal of Industrial Organization, 1996, 14: 673-699.

[11]Kim J H, Prince J, Qiu C. Indirect network effects and the quality dimension: a look at the gaming industry[J]. International Journal of Industrial Organization, 2014, 37: 99-108.

[12]Singh N, Vives X. Price and quantity competition in a differentiated duopoly[J]. RAND Journal of Economics, 1984, 15: 546-554.

[13]Hackner J. A note on price and quantity competition in differentiated oligopolies[J]. Journal of Economic Theory, 2000, 93: 233-239.

[14]Regibeau P, Rockett K E. The timing of product introduction and the credibility of compatibility decisions[J]. International Journal of Industrial Organization, 1966, 14: 801-823.

[15]Pal R. Price and quantity competition in network goods duopoly: a reversal result[J]. Economics Bulletin, 2014, 34:1019-1027.

责任编辑、校对:李再扬

收稿日期:2016-03-26

作者简介:喻炜(1981-),湖南省临湘市人,西安交通大学经济与金融学院,博士研究生,研究方向:产业经济学;王凤生(1950-),台湾省高雄市人,中南财经政法大学文澜学院讲座教授,(中国台湾)“国立”高雄大学应用经济系讲座教授,博士生导师,研究方向:产业组织、国际贸易、发展和环境、逃税和税收归宿。

文献标识码:A

文章编号:1002-2848-2016(03)-0072-08