莎剧中的Paradox与Oxymoron比较研究*

谢世坚,路艳玲

(广西师范大学 外国语学院,广西 桂林 541004)

莎剧中的Paradox与Oxymoron比较研究*

谢世坚,路艳玲

(广西师范大学 外国语学院,广西 桂林 541004)

[摘要]Paradox和oxymoron是两种既有联系又有区别的修辞格,在莎士比亚戏剧中起到至关重要的作用。两种辞格均由两个对立成分组合而成,表面自相矛盾,实则蕴含哲理;区别在于paradox是句子层面的修辞,oxymoron是短语层面的修辞。以《哈姆雷特》《奥赛罗》《麦克白》《罗密欧与朱丽叶》为基本语料来源,全面、系统地比较二者异同,可以发现这两种修辞在构成方式上差异较大,从语法结构层面划分,paradox可分为单词相对、短语相对和句子相对三种形式,oxymoron可分为名词+名词、名词+of+名词、动词+动词、形容词+形容词、形容词+名词、动词+副词六种类型;然而,两种修辞在语义关系和修辞功能上基本类似,即因果、方式、主从和交融关系,均具有强化语言、刻画人物和深化主题的修辞功能。

[关键词]paradox;oxymoron;莎剧

Paradox和oxymoron是两种既有联系又有区别的修辞格,paradox被称为“扩大了的oxymoron”,oxymoron被称为“缩小了的paradox”。[]这两种修辞莎士比亚经常使用,产生了良好效果,受到世界文坛推崇。[]183全面、系统把握二者的共性与个性,不仅有助于读者作出精准判断,从而更为深刻地理解文学作品的思想内涵,还能使其在实际生活和写作中运用得更为灵活自如。然而文献检索显示,尚无学者把莎剧中的paradox和oxymoron结合起来系统地比较研究。有鉴于此,本文以《哈姆雷特》《奥赛罗》《麦克白》《罗密欧与朱丽叶》四部莎士比亚戏剧作为语料,探讨paradox和oxymoron的异与同,以期弥补这一不足。

一、Paradox和Oxymoron概述

先来看一下这两种修辞的词源、定义以及前人的相关研究。在讨论它们的汉译名之前,姑且以英文称之。

(一)追根溯源

Paradox和oxymoron均源自希腊语。paradox源于paradoxus,包含词根-us(contrary to received opinion or exception,“与常理相悖”),-para(past,beyond,“超出”),-dox(opinion,“观点”),可理解为表面悖于常理,但只要细心观察和揣摩,就能领会其深刻含义。Oxymoron源自oxumoros的中性单数式oxumoron,该语词出自oxu-(pointed,“敏锐的”),与-moros(foolish,“愚蠢的”)合起来就是“敏锐的愚蠢”或“聪明的愚笨”;[]28顾名思义,就是把两个自相矛盾的语词组合,以产生一种特别的意思或理念。

《牛津英语词典》(OED)对paradox的释义为:“一个陈述或命题,表面上自相矛盾、荒谬,有悖于常理,但经推敲是有根据的,实质上表达了某种真理,常见于文学批评中”。《牛津英语词典》对oxymoron的释义为:“一种修辞手法,由自相矛盾或毫不协调的术语组合而成,为了阐释某种真理或有意义的陈述或表达;一种表达,表面或字面意思自相矛盾、荒谬,但包含真理”。

不难发现,paradox和oxymoron均由两个自相矛盾的成分组合而成,这种组合看似荒谬,但都蕴含深层哲理。

(二)前人相关研究

从词源和定义上并未看出paradox和oxymoron两种修辞有何不同,本节将在总结前人研究的基础上,探究二者的本质区别。

1.关于Paradox

最早研究paradox的可能是亚里士多德,他在《修辞学》中提到,修辞涉及的是常识和公论,而paradox所表达的既非常识,亦非公论,是蔑视修辞传统基础的一种辞格。[]134

陈望道将paradox归为积极修辞中词语上的辞格,即警策辞中的一种,话面矛盾反常而意思连贯通顺,是警策辞中最为奇特却又最为精彩的一种形式。[]182王希杰将这种修辞归为语言的变化美,即故意制造矛盾,把通常相互对立、相对排斥的两个概念或判断巧妙地联系在一起,表达复杂的思想感情或意味深长的哲理。[]241余立三认为paradox与汉语修辞格隽语相同,属于词义上的修辞格。[]111徐鹏将其归入强调或低调类修辞格,认为它是表面上自相矛盾或荒谬,有悖于逻辑和常理,但实质上具有深刻含义的论述的修辞手段。[]198冯庆华指出,前后两句话或同一句话的前后两个部分采用似非而是的修辞手法就是paradox。[]176与王希杰相同,李亚丹、李定坤也将paradox归为语言的变化美,把它看作epigram(警句)的一种,即看似矛盾实不矛盾的epigram,这类epigram是将表面上矛盾对立、不合逻辑的两个概念或判断组合在一起,说明一个哲理或表达一种复杂的思想感情。[]521范家材认为paradox同oxymoron同属美学修辞中的双重聚焦(bifocal visions),即把事物一分为二,视之为一种本质的对立,从中寻求相反相成的统一。[]134与之不同的是,黄任称之为“翻筋斗的真理”,即乍听似乎荒唐而实际上却有道理的某种说法,并将paradox和oxymoron一并归为irony(反语)的变异形式。[]124

可见,各家关于paradox的说法不尽一致,但对它的认识在本质上基本相同,即paradox表面上自相矛盾、不合逻辑,实际上颇有道理、意味深长;从结构上看,paradox将意义对立的概念组合在句子中,或是同一句话的前后两个部分,或是前后两句话。

2.关于Oxymoron

与paradox相比,oxymoron更为常见,前人研究成果也更丰富。陈望道将oxymoron部分对应汉语辞格“反映”,与“对衬”一同归入“映衬”格,“映衬”的作用是将相反的两件事物彼此相形,使所说的一面分外鲜明,或所说的两面交相映发。[]87范家材认为oxymoron是用两种不可调和甚至截然相反的特征来形容一项事物,在矛盾中寻求真理,以便收到奇警的修辞效果。[]138文军将oxymoron和paradox一同归入对照并列类修辞格,并认为oxymoron是反义词的一种灵活运用,词汇意义相对立、相矛盾的反义词置于一处,可以深刻地揭示事物间矛盾统一的联系。[]280李鑫华将oxymoron归为使用词汇手段的修辞格,把两个意义截然相反的词放在一起,用两种不可调和的特征形容同一事物。[]9吕煦认为oxymoron将完全对立、相互矛盾的两个概念置于一处,乍看起来似乎荒诞离奇,细加揣摩却尽在情理之中,给人以新鲜奇妙之感、以深入一层的意境,从而产生别开生面、出奇制胜的艺术效果。[]200

3.二者区别

至此,paradox和oxymoron的共同特征更为凸显,即表面不合逻辑,实则蕴含哲理,乍看出乎意料之外,细想却又在情理之中,给人以耳目一新的快感,具有出奇制胜的艺术感染力,那么二者的区别究竟何在?

文军曾这样解释:oxymoron是把两个意义相对的词用在一起,一般存在修饰与被修饰关系,形成矛盾统一;paradox是把两个意义相反的概念组合在一起,形成似非而是。[]287徐鹏认为oxymoron是把意义相悖的词语紧密地置于一处,有直接修饰与被修饰的关系;paradox是把意义相对的概念组合在句子中,不一定存在直接修饰关系。[]198两位学者一致认为组成oxymoron的两个对立成分之间存在修饰与被修饰关系,而paradox不受限制。这种说法全面与否有待商榷。

毫无疑问,构成oxymoron的两个对立成分之间常处于修饰与被修饰的语法关系,但这并非oxymoron唯一的结构模式。英国当代修辞学家Nash曾列举过oxymoron的常见搭配模式,指出还存在并列关系这一类,[]30如delight and dole(详见下文),把明显矛盾的词语并置,以取得隽永或引人注目的效果,故认为组成oxymoron的两个对立成分间存在修饰与被修饰关系的说法有失偏颇,至少是不全面的。

我们同意paradox是扩大了的oxymoron,oxymoron是缩小了的paradox这种说法,简言之,paradox是句子层面的修辞,oxymoron是短语层面的修辞。[]29倘若把paradox压缩成一个短语,也就成了oxymoron,例如I must be cruel only to be kind(详见下文),可压缩为cruel kindness。

二、Paradox与Oxymoron相异之处

下面我们将从异和同两个方面更为深入地剖析paradox和oxymoron。本节着重阐述二者的不同,从各自的汉译名和构成方式说起。

(一)汉译名

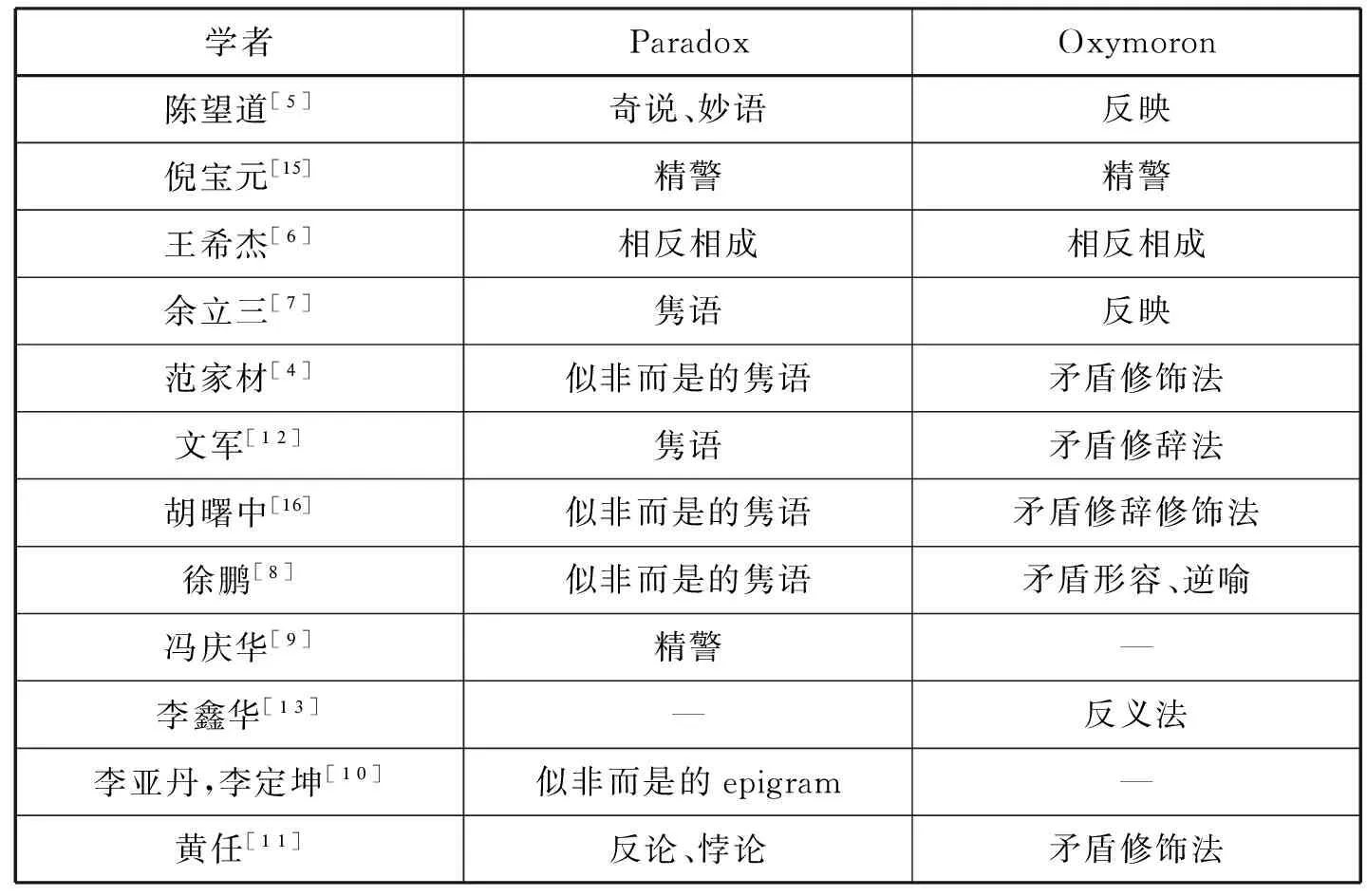

作为较为特殊的修辞格,paradox和oxymoron受到国内修辞学界广泛关注,其汉译名也随之备受质疑,对此可谓百家争鸣。本文搜集了12位学者在著作中所用的汉译名,如表1所示。下文将考察这些译名是否完全切合辞格的本质特征。

表1 Paradox和Oxymoron的汉译名

1. Paradox的译名

Paradox在现有的11个译名中,两次被译为“精警”,两次被译为“隽语”,一次被译作“奇说、妙语”,这三种译名不无道理。结合paradox的修辞功能,该辞格不仅为文学作品添加文采,而且迫使听众、读者违反常规地思考,探索深层含义,以至于现今许多家喻户晓的格言、警句和谚语都与早期paradox的运用有千丝万缕的关系,这也是“精警”、“隽语”魅力的体现。

然而,这三种译名并未突出paradox的另一面,即看起来“非”,实际上“是”,由此引出表格中可凸显“似非而是”的4个译名,其中3个为“似非而是的隽语”,1个是李亚丹、李定坤的“似非而是的epigram”(epigram在该著作中对应的汉语辞格为“精警”[]22,跟“隽语”意义类似,但并未指明)。

此外,译为“反论、悖论”着实突出了该辞格的表面形象,经检索发现,这种译名也在一定程度上得到了学界的认可。但该译名同样不能体现paradox表面看是反论、悖论,实际上含意深远、余味不尽的本质特征,并且这种译名还会给不熟悉paradox修辞的读者造成误解,从这两点看,“反论、悖论”恐怕不妥。同样,“相反相成”也存在一定的问题,这个术语本身是个成语,也常用以指称哲学中的对立统一规律,用它来指称一个辞格,多少有些笼统、含糊,不太适宜。

2. Oxymoron的译名

如表1所示,oxymoron的译名更为多样一些。关于“精警”、“相反相成”的译名,此处不再赘述。Oxymoron两次被译为“反映”,汉语中的“反映”也叫做“反衬”,属于“映衬”的一类。“映衬”是利用词或短语的相关(正衬)、相对或反义关系(反衬)构成,表现在短语或句子层面。“反衬”是利用两个事物的相反条件来强调所表达的事物或思想,这一点跟oxymoron的特征相同,但它属于短语或句子层面的修辞活动。根据上文二者区别部分的介绍,oxymoron仅限于短语层面,显然“反衬”超出了oxymoron的范围,故译为“反映”不完全符合。

另外,可以突出oxymoron本质特征“矛盾”的译名多达5个,可见学者们对此特点的重视。其中2个译为“矛盾修饰法”,这个译名为国内外语界广泛接受,但上文提到组成oxymoron的两个对立成分之间除了修饰与被修饰的关系外,还存在并列等其它关系,因此在译名中强调“修饰”这层关系,显然有失全面。“矛盾修辞修饰法”则显得累赘繁琐,重点不够突出。相比之下,文军的“矛盾修辞法”在本文看来颇为适合,一方面突出了典型特征“矛盾”,同时也强调了该术语属于修辞手法,一目了然。

Oxymoron还被译成了“逆喻”,即将oxymoron归入了“比喻”的范畴。从oxymoron的定义及典型特征看,并没有任何“比喻”的要素,译成“逆喻”,容易引起混淆。最后一种译名是“反义法”,之所以这样译,可能是因为在结构上通常认为oxymoron是并列两个反义词,针锋相对,形成对照。然而,有学者从内在的语义结构出发,把oxymoron分为两大范畴,一种是反义关系(传统意义上的oxymoron),另一种是准反义关系。[]141对照因素在语义学上不构成严格的反义关系,如此一来,将oxymoron简单译为“反义法”,自然不够合适。

综上,本文认为,paradox宜译为“似非而是的隽语”,即看起来“非”、实际上“是”的一种隽语,能够将该修辞的两个本质特征结合,不失为一种合适的译名。Oxymoron宜译为“矛盾修辞法”,即看似“自相矛盾”的一种修辞手法。

(二)构成方式

讨论了paradox和oxymoron汉译名的不同后,再来看二者在构成方式上的相异之处。本文采用较为简洁、清晰的方法,即从语法结构层面划分这两种辞格。Paradox分为单词相对、短语相对和句子相对三种形式;oxymoron分为名词+名词、名词+of+名词、动词+动词、形容词+形容词、形容词+名词、动词+副词六种类型。下文以《哈姆雷特》《奥赛罗》《麦克白》《罗密欧与朱丽叶》中的相关语料为例证,分别分析这两种辞格的结构。

1. Paradox的构成

1)单词相对

单词相对,是指构成paradox的两个对立成分以单词形式出现。根据单词词性的不同,又可分为名词相对、动词相对、形容词相对、副词相对及混合词性相对五种情况,以下依次举例分析。

第一,名词相对。

(1)…See you now

Your bait of falsehood take this carp of truth,And thus dowe of wisdom and of reach,

With windlasses and with assays of bias,

By indirections find directions out.(Hamlet, 2.1.59-65)*版本说明:本文中所列之语料均出自阿登版莎士比亚(THE ARDEN SHAKESPEARE)作品《哈姆雷特》《奥赛罗》《麦克白》《罗密欧与朱丽叶》(中国人民大学出版社2008年版)。Paradox辞格以下划线标出,oxymoron辞格以波浪线标出。

从内在的语义结构看,falsehood(谎言,谬误)和truth(事实,真理)两个名词是严格的反义关系;indirections(间接,迂回)和directions(方向,指南),词根相同,in-前缀表示否定,但从词义上讲并非严格反义,算作准反义关系。从字面意义看,用谎言钓取事实,通过间接手段达到直接目标,普罗涅斯的此番话语道理何在?结合上下文,普罗涅斯派仆人到国外打探儿子勒替斯的境况,为了获取事实,他嘱咐仆人通过在旁人面前捏造一些有损儿子形象的谎话,来换取旁人对儿子客观真实的评价,可谓用心良苦。此处两例paradox的运用,不仅突显了普罗涅斯圆滑世故的人物形象,还以隽语的形式表达出了深邃的思想,所谓“编造一个谎话,找到一个事实”。[]232

第二, 动词相对。

(2)…Once more, once more:

Be thus when thou art dead andI will kill thee And love thee after. Once more, and that’s the last:

So sweet was ne’er so fatal.(Othello, 5.2.17-19)[]

Kill(杀)和love(爱)两个动词,虽然语义上未构成严格反义,但所要表达的感情基调完全相反。先杀了你,再爱你,奥赛罗如此深爱着苔丝狄蒙娜,为何还要杀死她?紧接着,两个意义对立的形容词sweet(甜蜜的)和fatal(致命的)放在一起,吻是甜蜜的无可厚非,可为何又是致命的?致使这段话语更加匪夷所思。从剧情可知,奥赛罗听了伊阿古的谗言,确信妻子失节有罪,便失去理智,怀着爱恨交加的复杂心情,将酣睡中的爱妻吻醒而后处死。此处两次使用paradox,看似有悖于逻辑和常理,但实质上更能反映出奥赛罗既爱又恨的矛盾心情。

第三,形容词相对。

(3)…So again goodnight.

I must be cruel only to be kind.

This bad begins and worse remains behind.(Hamlet, 3.4.175-177)

Cruel(残忍的)和kind(仁慈的)两个形容词严格反义,必须残忍才能做到仁慈,这种说法显然与常理相悖。结合语境,哈姆雷特试图用利剑一样的话刺痛母后的心,这样对待自己的母亲无疑是残忍的,但他的目的是警醒母亲,使其认识到叔父弑兄的罪恶,体会到父亲灵魂的煎熬,因而又是仁慈的,是出于好意。此处paradox的表达手法,使当时事态的荒谬性和严重性更加引人注目。

第四,副词相对。

(4)My words fly up, my thoughts remain below.

Words without thoughts never to heaven go.(Hamlet, 3.3.97-98)

Up(向上)和below(向下)是一对意义相反的副词,放在句子中乍一看悖于常理,一个人的话语理应同思想保持一致,而这里却一个在上、一个在下。此例的情节是哈姆雷特的叔父、现今的国王试图通过忏悔以求减轻罪恶,但祈求的话语已说尽,罪恶的思想和灵魂始终无法同话语达成一致,凸显了国王的伪善和不可饶恕;同时也反讽了哈姆雷特的犹豫不决,以为国王正在忏悔而没有动手,可是国王当时并未真正忏悔,因此错失了替父报仇的良机。由此不难看出,这种说法看似无法理解,其实富含哲理。

第五,混合词性相对。

(5) I am not sorry neither, I’d have thee live:

For in my sense ’tis happiness to die.(Othello, 5.2.286-287)

名词happiness(幸福)和动词die(死)虽然词义并非严格反义,但所传达的感情一喜一悲完全相反;死是一桩幸福的事,这在常理上很难讲得通,因为只有活着才有可能获得快乐。此情此景是奥赛罗得知自己错杀了爱妻,而罪魁祸首伊阿古却没能被自己刺死。面对犯下的弥天大错和无法挽回的爱人,奥赛罗认为只有死才能停止内心的无限悲痛和懊悔,死无疑是幸福的,而伊阿古不配得到这种幸福。此例中意义相对的部分虽然词性不同,但并不妨碍其表现和传达丰富的深层含义。

2)短语相对

短语相对,是指构成paradox的两个对立成分以短语的形式出现。

(6)O serpent heart, hid with a flowering face.

Did ever dragon keep so fair a cave?

Beautiful tyrant, fiend angelical,

Dove-feather’d raven, wolvish-ravening lamb!

Despised substance ofdivinest show!

Just opposite to what thou justlyseem’st!

A damned saint, anhonourable villain!(Romeo and Juliet, 3.2.73-79)[]

Serpent heart(蛇一样的心)和flowering face(花一样的面庞),这两个短语所描述的概念完全相反,放在一起互相矛盾,花一样的面庞里怎么会藏着蛇一样的心?接着,莎士比亚一连运用7例荒谬至极的oxymoron,与之交相辉映,其中6例为形容词+名词形式,即beautiful tyrant(美丽的暴君),fiend angelical(天使般的魔鬼),dove-feather’d raven(披着白鸽羽毛的乌鸦),wolvish-ravening lamb(豺狼一样残忍的羔羊),以及damned saint(万恶的圣人)和honourable villain(庄严的奸徒),分别组成了三个对照格(antithesis),结构工整,气势磅礴,中间穿插着一例名词+of+名词形式的oxymoron,即despised substance of divinest show(圣洁的外表包覆着丑恶的实质),使其中复杂的矛盾冲突更加尖锐,不可调和。

此情此景是朱丽叶得知心爱的表哥提伯尔特被自己的丈夫罗密欧所杀,先是毛骨悚然,对罗密欧充满了恨,而后感情奔涌,又对丈夫依恋不舍。她回想起几个小时前的罗密欧,风度翩翩,温文尔雅,含情脉脉,但现在却成了杀死表哥的凶手,一时难以接受,心情矛盾至极,说出了如此激愤的话,爱恋与愤怒交错杂糅,敬仰与诅咒并肩齐行。此处paradox和oxymoron的搭配使用,将朱丽叶的心理复杂程度展现得淋漓尽致。

3)句子相对

句子相对可细分为前后两个句子相对及同一句子中前后两个相同成分由not连接、即“X非X”的矛盾表达两种情况。

(7)The body is with the King, but the King is not with the body.(Hamlet, 4.2.25-26)

由but连接的两个句子彼此对立,尸体跟国王在一起,但国王却不和尸体在一起,显然跟常理不符。结合情节,哈姆雷特杀死普隆涅斯后,把他的尸体藏了起来,当罗森克兰兹问哈姆雷特把尸体藏在哪里时,哈姆雷特作了这样的回答。关于该句含意,阿登版列了几种权威的解释,一种是尸体被藏在宫殿里,国王住在宫殿里,所以尸体和国王在一起,但国王和尸体没在同一个房间,所以说国王和尸体不在一起;另一种说国王和尸体不在一起,是因为哈姆雷特认为国王还没死,自己尚未复仇。[]360无论何种解释,都有几分道理,都能表达出荒谬背后其实富含哲理,这也正是paradox的魅力所在。

(8)My lord is not my lord, nor should I know him

Were he in favour as in humour altered.(Othello, 3.4.125-126)

此例为“X非X”的典型例证,其荒谬性跃然纸上。苔丝狄蒙娜口中的my lord肯定就是奥赛罗,可这里却说奥赛罗不是奥赛罗,显然无法解释。据情节,凯西奥受伊阿古的唆使再次恳求苔丝狄蒙娜在奥赛罗面前为自己求情,以求宽恕,早日官复原职,但当时奥赛罗对苔丝狄蒙娜已经充满了猜忌,并拿手帕试探她,与二人刚刚私定终身之时已截然不同,当初那个温柔体贴、百依百顺的奥赛罗已不复存在。面对这样的巨大转变,苔丝狄蒙娜说出如此浑噩不清的话语也就顺理成章了。

2. Oxymoron的构成

1)名词+名词

(9)Whosteals my purse steals trash - ’tis something -

Nothing,

’Twas mine, ’tis his, and has been slave to thousands -

But he that filches from me my good name

Robs me of that which not enriches him

And makes me poor indeed.(Othello, 3.3.160-164)

“重要的人或事”(something)和“无关紧要的事”(nothing)用连字符连接,与前句中“钱包”(purse)和“废物”(trash)交相辉映,既贵重又无足轻重,既是财物又是垃圾,究竟何物才能达到如此境界?这段话是伊阿古向奥赛罗表忠心时所说,他自诩视钱财如粪土,虚无的东西丢了也无妨,而名誉没了才是真正的赤贫。然而,本质上的伊阿古恰恰相反,字里行间渗透着oxymoron所引发的矛盾冲突,也将伊阿古心口不一、虚伪奸诈的人物形象刻画得惟妙惟肖。

2)名词+of+名词

(10)…Divinity of hell!

When devils will the blackest sins put on

They do suggest at first with heavenly shows

As I do now.(Othello, 2.3.345-348)

名词divinity(神)+of+名词hell(地狱),相当于the theology of hell(地狱之神学)或god of hell(地狱之上帝)[]202,前后两个名词意义相对,前面是上帝、神明,后面是地狱、魔鬼,二者不可同日而语,不能相提并论,但伊阿古却将其放在了一起,不可接受甚至有些惊世骇俗。结合上下文可知,伊阿古教唆凯西奥去找苔丝狄蒙娜,请她在奥赛罗面前为自己求情,伊阿古将自己这一行为算作神圣的恶行。神圣在于他给凯西奥所提的建议光明正大,也符合凯西奥自己的心意;魔鬼般的罪恶表现在他这样做是为了让奥赛罗亲眼看到凯西奥和苔丝狄蒙娜在一起,从而使其钻入奸计的圈套。最为精简、凝练的oxymoron,只用三个单词透出如此深的含义,其无穷魅力在此显现。

3)动词+动词

(11) When the burlyburly’s done,

When the battle’s lost and won.(Macbeth, 1.1.3-4)[]

两个动词lost(失败)和won(战胜)由and连接共同修饰battle(战争),常理上难以讲通,胜败乃兵家常事,非胜即败,非败则胜,此处既战败又胜利,败军高奏凯歌回,令人满头雾水。这句话出自开篇三个女巫之口,她们正在谋划同到荒原恭候麦克白,以便将邪恶的毒汁灌入他的体内。在她们看来,现实中的战争胜利无可厚非,但心理上的战争失败了,同样是败军,预示着麦克白将无法抵御诱惑,最终输给了自己的内心。一败一胜,开篇oxymoron的巧妙使用,为整部戏剧渲染了悲凉的感情基调。

4)形容词+形容词

(12)Sofoul and fair a day I have not seen.(Macbeth, 1.3.38)

此例与例(11)背景相同,麦克白即将受到三个女巫邪恶的唆使,此处两个意义对立的形容词foul(丑、阴郁)和fair(美、光明)由and连接共同修饰a day(一天),既阴郁又光明的一天,若指天气变幻莫测,不难理解,但此处指的是气氛、氛围,便不太符合逻辑。结合剧情,麦克白所说的光明自然是指战争胜利所带来的喜悦和满足感,而阴郁的一面为下文三个女巫的到来渲染了气氛,他仿佛预感到阴沉、黑暗的事情即将发生,如此一来,麦克白未曾经历过这般怪异的一天便不难解释了。

5)形容词+名词

上文已提到一例,即(6),下面再举一例:

(13)Why then, Obrawling love, O loving hate,

Oanything of nothing first create!

Oheavy lightness, serious vanity,

Misshapen chaos of well-seeming forms!

Feather of lead, bright smoke, cold fire, sick health,

Still-waking sleep that is not what it is!

This love feel I that feel no love in this.(Romeo and Juliet, 1.1.174-180)

短短7句诗行,包含11例oxymoron,数量之多令人目不暇接。其中有2例名词+of+名词形式,即anything of nothing(无中生有的一切)和misshapen chaos of well-seeming forms(整齐的混乱),其余均为形容词+名词形式。在语言片断中,连续使用两个以上的oxymoron称为sustained oxymoron(持续矛盾修辞法)[]281,此处显然属于这种用法,它可加强语势,起到概括、强调的作用,能给人留下深刻印象。

结合剧情,罗密欧起初对罗瑟琳一片痴心,满怀热情,却遭到了冷酷的回绝,罗密欧感到痛不欲生,万念俱灰,这段话便是他失恋后心理状态的生动写照,其中brawling love和loving hate两例oxymoron构成一个antithesis,从相反的角度揭示了罗密欧极其复杂的心理矛盾和感情冲突。值得一提的是,oxymoron可扩展成paradox的说法此处得以证明,比如loving hate可扩展为love and hate,就能构成一个paradox。

6)动词+副词

(14)She hath forsworn to love, and in that vow

Do I live dead, that live to tell it now.(Romeo and Juliet, 1.1.221-222)

此例背景同例(13),罗密欧对罗瑟琳甚是迷恋,但罗瑟琳立誓终身守贞不嫁,罗密欧为无法获得爱情感到困惑和苦恼,随即说出live dead这样自相矛盾的话。live(活),表示动作、行为,或“活着”的状态;dead(如死一般),置于动词live之后,起到修饰、限定的作用,活着也就等于死去一般,看似荒唐可笑,但充分体现了罗密欧当时的痛苦不堪。

综合来看oxymoron的六种类型,两个语义对立的成分之间多数情况下属于修饰与被修饰的语法关系,名词+of+名词,前面的名词修饰后面的名词;形容词+名词,相当于汉语中的偏正结构,重心在名词;动词+副词,重心在动词,副词充当修饰语的成分。余下的三种类型,名词+名词,动词+动词,形容词+形容词,两个意义相对的成分之间并不存在修饰关系,而是彼此交错,你中有我、我中有你,属于并列关系。

三、Paradox与Oxymoron相同之处

判断一种修辞属于paradox还是oxymoron,主要看它是句子层面还是短语层面的修辞,还可以观察其构成方式。上文介绍了二者的差异,本节将探讨这两种修辞的相同之处,主要体现在语义关系和修辞功能两个方面。

(一)语义关系

Paradox和oxymoron由两个自相矛盾的成分组合而成,要准确理解其深刻含义,须弄清其内在的语义关系。以下从因果关系、方式关系、主从关系和交融关系四个层面深入探析。

1.因果关系

(15)Happy, in that we are not ever happy.

On Fortune’s cap we are not the very button.(Hamlet, 2.2.223-224)

因果关系,顾名思义,两个对立成分中,一个成分是导致另一个成分所产生结果的原因。此例中in that一语中的,表示“因为、由于”;ever意为always(“总是、一直”)。[]220整体来看,幸福,因为我们不总是幸福,也就是说,幸福的原因是不过分追求幸福,故此处happy和not happy之间存在因果关系。

2.方式关系

(16)Poor and content is rich, and rich enough,

But richesfineless is as poor as winter

To him that ever fears he shall be poor.(Othello, 3.3.174-178)

方式关系,就是一个成分是另一个成分所表达内容的方式。例中poor(贫穷)和rich(富有)交替出现,贫穷便是富有,富有又像贫穷,这两个概念相互排斥,又相反相成,诠释了一个普遍的价值观,知足常乐,珍惜拥有,若患得患失,无穷的财富亦无异于赤贫。显然,贫穷但知足的心态是获得财富、心理富有的一种方式和途径,故此为方式关系。

3.主从关系

(17)Come, go with me apart; I will withdrew

To furnish me with some swift means of death

For thefair devil.(Othello, 3.3.479-481)

主从关系,是指对立成分中一个成分是描述性的形容词或副词,对另一个成分起着描述、阐释、补充、修饰、限定的作用,意义的重心在修饰词,被修饰词处于从属的一方。此处的fair devil(“美丽的魔鬼”),是奥赛罗认定苔丝狄蒙娜对自己不忠后对她的称呼。充满人文主义思想的奥赛罗无法接受这一事实,要么美丽,要么魔鬼,二者结合起来简直无法想象,最后奥赛罗只好以死亡了结了他心中的困惑和绝望。fair和devil属于主从关系;形容词+名词、动词+副词等结构的paradox和oxymoron,修饰成分与被修饰成分之间多为主从关系。

4.交融关系

除了修饰与被修饰外,构成oxymoron的对立成分间还存在并列的情况,像名词+名词、动词+动词、形容词+形容词,如delight and dole(Hamlet, 1.2.13),欢乐中夹杂着悲伤,悲伤中渗透着欢乐,悲喜结合,彼此交融,难分你我,难辨主从,使矛盾的对立面取得完美的一致和统一。故将这种oxymoron的内在语义关系统一归结为交融关系,这种关系在paradox中同样存在。

(18)For me,with sorrow I embrace my fortune.(Hamlet, 5.2.372)

Sorrow(悲哀)和fortune(幸运)语义并非完全对立,但所表达的感情基调截然相反,怀着悲伤的心情接受幸运,此番情形并不多见。结合剧情,福丁勃拉斯的悲伤在于看到如此惊心动魄的屠杀场面,感到无限叹惋;幸运在于当时国中无主,而他拥有继承王位的权利,所以说是充满悲哀地准备接受幸运。显而易见,悲哀中充满了幸运的因素,幸运中又怀着些许悲伤,两种心情彼此交融,相互渗透,因此归为交融关系。

总之,paradox和oxymoron的深层语义结构复杂多样,以上仅是我们的粗略分类,实际上各类关系之间仍存在微妙的联系。如I must be cruel only to be kind(Hamlet, 3.4.176),通过残忍的方式达到仁慈的效果,可算作方式关系;同时也可归为因果关系,如此残忍是因为善良、仁慈,两种说法均可解释cruel和kind两个矛盾成分之间的内在联系。因此,在理解这两种修辞的过程中,应细心揣摩,透过现象看本质,才能确切领略其独特的修辞魅力。

(二)修辞功能

Paradox和oxymoron都字面矛盾反常,荒谬离奇,但道理深刻,意味隽永。下文我们着重分析这两种修辞手法在修辞功能上的共通之处。

1.强化表达

从paradox和oxymoron的用词及其结构来看,二者将自相矛盾的两个部分并列一处,字面意义和隐含意义高度统一,相得益彰,耐人寻味,语势得到了加强;选词新颖鲜明、形象生动,加深了读者对所描述人或事物的印象,产生了独特的艺术感染力。较之于paradox,oxymoron更为凝练、精辟,言简意赅,但这也正是paradox特长所在,它更容易演变为警句、格言,有的会广为流传。

2.人物刻画

除了在语义和结构上标新立异外,这两种修辞在人物形象刻画方面也起到关键作用。下面援引一例paradox说明。

(19)…By the world,

I think my wife be honest, and think she is not,

I think that thou art just, and think thou art not. (Othello 3.3.386-388)

这是两个结构规整的paradox,都是后一部分否定了前一部分的内容。奥赛罗为何说出如此自相矛盾的话?结合剧情,奥赛罗受到伊阿古的蛊惑,怀疑爱妻对自己不忠,可他内心又深爱着妻子,希望相信妻子是贞洁的。但又觉得伊阿古是诚实的,那么妻子就是不贞洁的;如果相信伊阿古是不诚实的,那么妻子可能就是贞洁的。矛盾纠缠在一起,此情此景深刻地揭示出奥赛罗左右为难、痛苦不堪的矛盾心理,也将他优柔寡断、轻信谗言的人物形象刻画得淋漓尽致,这还要归功于paradox的巧妙运用。

正是通过似非而是、似是而非的表达手法,圆滑奸诈的普隆涅斯、伪善残酷的国王、优柔寡断的哈姆雷特、口是心非的伊阿古以及内心矛盾的奥赛罗等鲜活的人物形象才得以生动地展现在读者面前,进而深化戏剧的主题。

3.深化主题

(20) What piece of work is aman

-how noble in reason; how infinite in faculties, in form

and moving; how express and admirable in action; how

like an angel in apprehension; how like a god; the

beauty of the world; the paragon of animals. And yet to

me what is this quintessence of dust?(Hamlet, 2.2.269-274)

这是名词quintessence(精华,典范)+of+名词dust(尘土,尘埃)形式的oxymoron,意为尘土的精华,尘土通常蕴含庸俗、肮脏、卑微之意,此处与截然对立的精华、精粹相结合,难以理清头绪。根据宗教教义,精华指的是浓缩、精炼,是一种从尘土元素中提炼出来的物质,即“第五元素”,是精华的所在,所有天堂中的物体都由第五元素构成。[]274此处oxymoron的精妙使用,除了揭示该宗教旨意外,更多的是传达哈姆雷特话语的深层含义。当哈姆雷特发现昔日好友如今奉国王、王后之命来监视他的一举一动时,不由地感叹人类的复杂,人的居心叵测、表里不一,对人性的揭示发人深省。

总体而言,paradox和oxymoron的修辞功能基本类似,在强化戏剧语言、刻画人物形象以及传达深刻主题方面具有重要作用,都具有使文本更富有哲理、耐人寻味的功能,深刻地揭示出事物间既矛盾对立又协调统一的联系,清晰地勾勒出人物内心矛盾复杂的思想情感。

四、结语

以上我们追溯了paradox和oxymoron的词源、定义,回顾了前人的研究,阐明它们的归属及本质区别;接着从异、同两个方面辨析,相异之处体现在汉译名和构成方式上,相同之处在于各自的内在语义关系和修辞功能。通过比较不同汉译名的优劣,我们认为paradox宜译为“似非而是的隽语”,oxymoron宜译为“矛盾修辞法”;采用较为简洁、清晰的方法,系统剖析了这两种修辞的构成方式,paradox可分为单词相对、短语相对和句子相对三种形式,oxymoron可分为名词+名词、名词+of+名词、动词+动词、形容词+形容词、形容词+名词、动词+副词六种类型,可作为精准判断的辅助手段。另一方面,paradox和oxymoron在语义关系及修辞功能上体现出共通之处,构成这两种修辞的对立成分间存在类似的语义关系,即因果、方式、主从和交融关系,并均具有强化语言、刻画人物和深化主题的修辞功能。

Paradox和oxymoron在莎剧中得到恰到好处的运用,充分发挥了辞格的修辞功能,对丰富剧本内涵起到了关键的作用,蕴含着莎士比亚的独特匠心,这也是莎剧几个世纪经久不衰的原因之一。单从这点来说,莎剧的paradox和oxymoron的研究意义不容小觑。

[参考文献]

[责任编辑刘文俊]

A Comparative Study on Paradox and Oxymoron in Shakespeare’s Plays

XIE Shi-jian, LU Yan-ling

(College of Foreign Studies, Guangxi Normal University, Guilin 541004, China)

Abstract:Paradox and oxymoron, two rhetorical devices with similarities and differences, are of vital importance in Shakespeare’s plays. Both are conjoined by two opposing components which on the face seem self-contradictory, but actually involve a point. The distinctions between the two devices lie in that paradox is a sentential figure, and oxymoron is a phrasal figure. Using Hamlet, Othello, Macbeth, Romeo and Juliet as corpus, this paper compares similarities and differences between them in a comprehensive and systematic way. It is found that paradox and oxymoron differ in formations. Based on syntactic structure, the opposing components of paradox can be divided into words, phrases and sentences, and oxymoron can be split into “noun + noun”, “noun +of+ noun”, “verb + verb”, “adjective + adjective”, “adjective + noun,” and “verb + adverb”. Nevertheless, paradox and oxymoron are similar in semantic relations and rhetorical functions. They are of common semantic relations, that is, that of cause and effect, that of manner, that of blending, and that of principal and subordinate, and they are means to intensify dramatic language, characterization and themes.

Key words:paradox; oxymoron; Shakespeare’s plays; comparison

*[收稿日期]2016-10-28[基金项目] 国家社会科学基金项目“隐喻认知视角下莎剧的修辞研究”(12BYY130)

[作者简介]谢世坚(1966—),男,壮族,广西横县人,广西师范大学教授,语言学博士,研究方向:认知语言学、莎士比亚作品;路艳玲(1986—),女,河北邢台人,广西师范大学硕士研究生,研究方向:莎士比亚语言与翻译。

doi:10.16088/j.issn.1001-6597.2016.02.016

[中图分类号]I106.3;H05

[文献标识码]A

[文章编号]1001-6597(2016)02-0107-10