低碳消费行为研究述评*

黄苏萍 潘 阳 陈立平

低碳消费行为研究述评*

黄苏萍潘阳陈立平

内容提要居民低碳消费行为现已受到学者们的普遍关注,他们对这一现象进行了卓有成效的研究,并取得了一些值得关注的成果。本文在回顾国内外有关居民低碳消费行为研究的基础上,首先将低碳消费与绿色消费、可持续消费等概念进行比较,对其进行定义并给出低碳消费的三大特征,然后从利益关注、道德规范、非理性因素、情境因素四个角度对有关低碳消费行为影响因素的已有研究进行介绍,最后剖析现有研究仍存在的不足并提出对未来研究的展望。

关键词低碳消费行为利益关注主观规范亲环境行为

引言

温室气体大量排放引发全球气候变暖,导致冰川融化、海平面上升、极端天气频发等问题,不仅危害自然生态系统平衡,更直接威胁到人类的生存和发展。据英国全球碳计划(Global Carbon Project)公布的研究数据显示,2013年全球人类活动碳排放量达到360亿吨,创下历史新纪录,其中中国碳排放总量排名第一,占全球总量的29%,其次是美国(15%),欧洲(10%)和印度(7.1%)。①作为全球碳排放总量最多的国家,同时也是世界第二大经济体,中国承受来自国际社会与日俱增的减排压力。为了兑现在全球气候峰会上的承诺,我国政府相继出台并实施了《国家适应气候变化战略》、《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》等一系列政策,确保在2020年碳排放强度比2005年下降40%-45%。

关于消费对排放的影响,国际上一直在进行各种研究。其中,家庭和个人的消费支出是温室气体排放的重要因素,已得到了大多数学者的证实。Bin和Dowlatabadi(2005)研究测算美国消费者直接碳排放(如家庭能源消费)占碳排放总量的41%,而间接碳排放(如房屋运营等)所占比重是直接碳排放的两倍②。我国学者魏一鸣等(2007)以我国居民为研究对象,发现能源消耗总量的26%和CO2排放总量的30%是由居民生活所需能源消耗所造成③;杨选梅等(2010)在南京市选取了1238个家庭,跟踪调查发现居民人均家庭碳排放量占总碳排放量的29.27%④。随着我国城市化进程的快速推进,大量居民从农村涌入城市,伴随着居民消费水平的稳步提高,更大量的能源消耗和温室气体的排放是必然趋势。因此,面对当前国内外严峻复杂的形势压力,深刻认识城市居民低碳消费行为的内涵、特点及其影响因素,进而有效建立起城市居民低碳消费模式,已成为我国各级政府部门和理论界重点关注的焦点,本文旨在对这些问题的相关研究进行述评,从而为相关政府机构制定合理有效的干预政策提供理论基础和政策建议。

低碳消费行为的内涵界定

低碳消费作为一种特殊的消费模式,其核心关键词是降低碳排放⑤,这同其他相关消费观念不同,如循环消费、绿色消费和可持续消费等。可是不少文献通常将之视为类似的概念而交替使用,或将两个及以上的概念组合使用,如“绿色低碳消费”、“低碳可持续消费”。因此,本文在界定低碳消费行为的内涵之前,有必要先厘清它们之间的关系。低碳消费、绿色消费、循环消费、可持续消费都是人类在面临生态环境恶化的大背景下提出的积极的消费理念,体现了人类对自身生存发展与自然和谐关系的理性思考,但它们之间仍存在差距,主要表现在如下三个方面:第一,起源不同。低碳消费主要起源于人类对全球气候变暖所导致的生态系统失衡问题的认识,而绿色消费、可持续消费、循环消费主要起源于人类对资源环境的破坏、资源消耗加快所引发的生态环境恶化问题的认识;第二,关注重点不同。低碳消费关注的是如何减少温室气体排放,局限在“碳”问题。绿色消费和循环消费不仅体现在“碳”问题,而且还体现其他生态环境问题,包括各种环境污染和生态失衡,更全面体现了人与自然的关系。而可持续消费关注更广,还涉及人与人之间(包括当代人之间、当代人与后代人之间)的消费公平问题,体现一种社会关系⑥;第三,实现途径不同。循环消费是通过对物品的循环使用来实现资源节约和环境保护,低碳消费是通过人们在日常生活消费中的节能减排来降低全球变暖速率,绿色消费主要通过消费那些环境友好型、资源节约型产品达到环保目标,可持续消费的实现途径最广,前三者的实现途径都包含在内。因此,从以上的比较中可以发现,低碳消费是可持续消费的实现途径之一,是可持续消费在面对全球气候危机的暂时应急措施⑦;相对于绿色消费和循环消费,低碳消费关注点更加具体(节能减排),实现手段更为多样(日常生活中能降低碳排放的消费手段都包含在内),所要应对的问题也更明确(全球气候变暖)。

对比国内外现有研究成果,我们发现国外学者直接以低碳消费为主题的研究较少,而更倾向于研究能源保护⑧、家庭节能⑨等相关的亲环境行为。而国内关于低碳消费行为研究则主要是围绕以低碳经济发展而衍生出的低碳消费方式、低碳消费模式及其实现途径、对策研究等观念层面上的理论研究,而从行为层面对低碳消费行为进行概括总结的相对较少。王建明(2012)认为低碳消费行为的内涵不但包括公众减少直接的能源消耗和二氧化碳排放,还包括公众减少间接的能源消耗和二氧化碳排放,可以细分为购买购置行为、使用管理行为、处理废弃行为⑤。饶田田(2010)认为低碳消费是尽量减少使用能源消耗较多的产品,同时减少、避免一些不合理的消费行为⑩。有鉴于此,我们认为从行为层面加以界定低碳消费行为不仅能更好借鉴众多社会心理学、环境心理学、消费者行为学等理论的最新研究成果,而且能为今后开展具体的实证研究工作提供理论参考。

因此,我们将低碳消费行为定义为消费者为应对全球气候变暖危机,在日常消费过程中以自我低碳意识为导向,以减少温室气体排放为目的的一种特殊消费行为,该行为的特殊之处在于弱化了传统消费者行为理论认为消费者是为了获取具体产品、服务、体验的某种功能或价值而实施消费行为的观点,高度强化低碳消费行为目的是为了明确满足个人应对全球气候变暖的危机意识诉求。依照上述定义,低碳消费行为有三大特征:第一,范畴涉及到日常消费的所有过程,包括选择和获取(如购买低碳标志的产品)、消费和使用(如减少开车出行)、处置与废弃(回收再利用产品),因此在实证研究中有必要对三种行为加以区分;第二,突出消费者在低碳消费过程中的主体作用,即如果消费者认为所采取的消费行为能减少碳排放,则该行为就属于低碳消费行为,强调了消费者对自身消费行为的低碳感知,而非局限于具体的行为细则;第三,动机来源不仅立足于眼前的经济需求(如节约用水能节省开支),而且关注长远的非经济需求(希望减少个人碳排放减缓气候危机造成的长期负面影响)。

低碳消费行为的影响因素研究

从认知社会心理学领域来看,低碳消费行为既是一种消费行为,同时也是一种环保行为。因此,其行为动机不仅来源于消费者对个人利益的关注,还受到个人道德与规范的约束,目前学术界相应衍生出了不同的理论视角加以解释。

1.利益关注

图1 计划行为理论模型

(1)低碳消费行为意愿

(2)低碳消费态度

(3)主观规范

(4)感知行为控制

2.道德规范

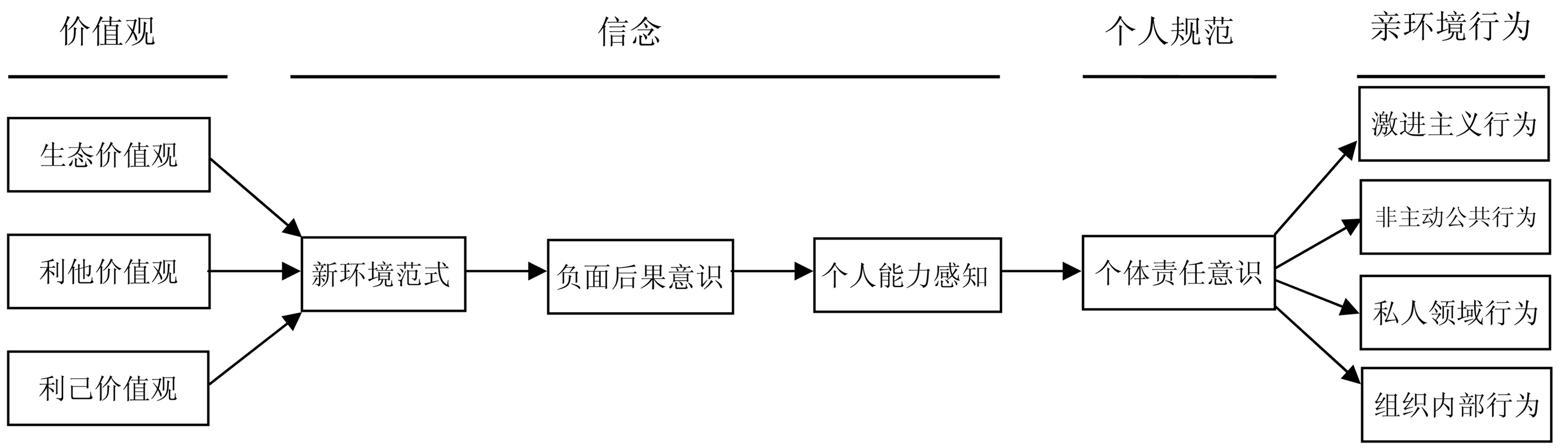

图2 价值观-信念-规范模型

(1)个人规范

(2)气候环境意识

(3)感知消费者效力

3.非理性因素

(1)低碳消费情感

(2)低碳消费习惯

4.情境因素

小结及研究展望

低碳消费行为虽然得到国内学者一定的关注和研究,但总体来说重视程度还有待于提升,相比而言,国外学者对相关话题的研究取得更多值得关注的成果。本文系统梳理了国内外有关低碳消费行为的研究,尤其是研究影响低碳消费行为因素的成果,旨在激发更多的国内学者研究低碳消费行为的兴趣。本文首先在回顾已有相关研究的基础上对低碳消费行为与绿色消费、循环消费、可持续消费等概念加以比较,并界定低碳消费行为的定义、内涵及特征,进而主要从低碳消费行为影响因素研究对现有研究成果进行了比较全面的综述。从以上综述可知,目前我国对低碳消费行为的研究还存在诸多不足。具体来说,第一,目前对于低碳消费行为的定义和内涵学者们还没有就此形成较为统一的认知,界定地比较宽泛且笼统,对于低碳消费行为与相关概念之间的关联和区别也存在模糊地带。第二,对低碳消费行为影响因素的研究多数还拘泥于某一方面,要么是利益关注、要么是道德规范等,而缺乏多角度多层面地对此进行深入考察。第三,基于低碳消费行为研究还主要停留在寻求原因而忽视对策的阶段,使得低碳消费行为研究成果的应用受到影响,各种问题长期得不到有效解决。

基于上述已有研究的不足,笔者认为有关居民低碳消费行为未来的研究可以从以下三个方面推进。第一,由于已有研究多是从理念层面着手,未来研究可以考虑从行为层面去对低碳消费概念进行界定,甚至还可以考虑将理念与行为层面结合起来,去界定低碳消费的外延和内涵。与此同时,北京、上海等特大城市的存在,使得结合中国情景下的本土化低碳消费研究,对低碳消费概念范畴及测量维度的确定,对于推进我国城市居民低碳消费研究和实践具有重要的价值。第二,由于对低碳消费行为的研究不能只满足于考察促成该行为的影响因素的“推演”式研究,而应从多角度、多层面去探索。例如可考虑综合利益关注、道德规范、非理性因素以及情境因素等多方面多维度去扩展研究结论的普适性。第三,低碳消费问题涉及到各个不同利益相关者,包括居民、政府、企业、公众和媒体等。在探索如何解决问题时,不但要继续深入研究居民个人对低碳消费的态度和行为,还应该把研究视角扩展到其他相关方的作为会如何影响居民方面。

①环球网:《2013全球碳排放量数据公布中国人均首超欧洲》,http://finance.huanqiu.com/ciew/2014-09/5146643.html,2014-09-23。

②Shui B, Dowlatabadi H. Consumer lifestyle approach to US energy use and the related CO2emissions,EnergyPolicy, 2005, 33(2):197-208.

③Wei Y M, Liu L C, Fan Y, et al. The impact of lifestyle on energy use and CO2 emission: An empirical analysis of China's residents,EnergyPolicy, 2007, 35(1): 247-257.

④杨选梅、葛幼松、曾红鹰:《基于个体消费行为的家庭碳排放研究》,《中国人口·资源与环境》2010年第5期。

⑤王建明、贺爱忠:《消费者低碳消费行为的心理归因和政策干预路径:一个基于扎根理论的探索性研究》,《南开管理评论》2011年第4期。

⑥俞海山:《低碳消费论》,中国环境出版社,2014年,第39-45页。

⑦汪玲萍、刘庆新:《绿色消费、可持续消费、生态消费及低碳消费评析》,《东华理工大学学报》(社会科学版)2012年第3期。

⑧Hass J W, Bagley G S, Rogers R W. Coping with the energy crisis: Effects of fear appeals upon attitudes toward energy consumption. Journal of Applied Psychology, 60, 754-756,JournalofAppliedPsychology, 1975, 60.

⑨Owens J, Wilhite H. Household energy behavior in Nordic countries—an unrealized energy saving potential,Energy, 1988, 13(12):853-859.

⑩饶田田、杨玲萍、吕涛:《碳消费行为形成机理的理论模型》,《江苏商论》2010年第11期。

〔责任编辑:曹小春〕

*本文系北京市哲学社会科学规划项目“资源环境约束下北京市居民低碳消费行为影响因素研究”(项目号:13JGC101)的阶段性成果。

作者简介:黄苏萍,管理学博士,首都经济贸易大学工商管理学院副教授,hsp@cueb.edu.cn;潘阳,首都经济贸易大学工商管理学院硕士研究生;陈立平,经济学博士,首都经济贸易大学工商管理学院教授。北京100070