“形式”之于“形势”的遮蔽

—二十世纪上半期书法美学“形式”观念批评

萧庆祥

“形式”之于“形势”的遮蔽

—二十世纪上半期书法美学“形式”观念批评

萧庆祥

二十世纪书法美学理论中,“形式”无疑成为一个带有强烈“修辞的优势”的词语,以至于在当下泛化为“视觉效果”之类的外在感性表述。以“形式分析”为手段的书法教学,往往仅仅出发于表面的形式规律,尤其不能深入其形上学依据和内在生成方式。形式,俨然已经替代、遮蔽了传统书论以“形势”为中心概念的话语结构,并几乎成为一个可以囊括一切视觉可见的现代汉语表述词。如果秉承形式概念所导引的“形式独立审美价值”,以及它于提高书法“艺术地位”所带来的积极方面,理应对它的西方原质,对中西“形式”之间的原质性差异做出明确判断。而在“形式”之于“形势”的话语沿革背后,除了西方美学的强势介入,又有哪些传统因素影响或“范导”二十世纪形式观念的接受“基型”;以往和现在,对于西方形式观念的接受中是否存在片面和误读,理应成为探讨的起点。就此,二十世纪上半期中国现代美学建构的过程中,“形式”之于“形势”,便构成了一个动态的遮蔽过程,“形式”以及它的相关观念能否对传统书学的“形势论”作出有效的现代阐释(或重构),成为这个问题的中心。

一、中西“形式”之差异与“形式”接受之“基型”

拙文《form的翻译与“形式”的接受》中指出,form的拉丁文原词forma的双重语源—“可见的形式”与“概念的形式”—导致了形式自身的歧义丛生、夹缠难解。西方哲学美学的“形式”概念,由古代形式一元论的本质层,到近代“内容-形式”二元论中的现象层,到语言论哲学中的形式本体,再到解构主义中的“反形式”,无不沁透着形式概念的理性原质和逻辑本性。而在十九世纪上半期开始的英汉翻译中,“概念的形式”本已出现明显的困境,而沿用古汉语旧词“形式”作为译词又裹挟了复杂的语言现象。从而,“可见的形式”作为中西“形式”观念的交集,在很大程度上遮蔽了中西形式观念的原质性差异。①萧庆祥《form的翻译与“形式”的接受》,《美术观察》2015年1月。

(一)中西“形式”的原质性差异

正是站在差异比较的立场上,西方形式概念的原质才得以凸显。西方美学中的“形式”,是和本质、形而上学息息相关的中心范畴,从古希腊罗马、中世纪到文艺复兴哲学(公元前5世纪到17世纪),西方对于超越现象的“本质”或“存在”的理解,无外乎毕达哥拉斯学派的数理形式(以数,以量度、秩序、比例表示现象背后的终极因)、柏拉图的绝对理式(先于、脱离、独立于事物而存在的具有实体性的原型)和亚里士多德的隐德来希(在物资世界中实现自己的有目的的力量),三者都是形而上学层面的“形式”,因而学者称之为古代形式一元论②张旭曙《西方美学中的形式》,北京:学苑出版社,2012年,第22页。版本下同。。

但中国传统哲学中,并没有作为本质的“形式”和思维工具的“形式化”,换言之,诸如“形”、“位置”、“结构”之类基本都是“可见的形式”,是时空观念的“形象化”。因而,西方“形式”和中国“形”绝不能简单对应,更不能用现代汉语的“形式”笼统的概括原有的“位置”、“结构”之类。两者的不同,不仅在于显而易见的中西哲学不同的宇宙(时空)观念,更在于西方的“形式”和中国的“形”有着各自不同的生成方式,这在造型艺术中表现得更为明显。而接下来的“内容-形式”二元论(17~20世纪)则更多的意涉认识层或审美层,是理性内容与感性形式的角逐,形式不再作为本质,而是可感的现象。然而,中国哲学也没有系统的“主-客对立”的认识论和知识论,而是“立天定人,由人复天”式的体悟,附会西方哲学美学“内容-形式”的范畴对应“貌似没有问题”,却也遮蔽了中西美学的原质性差异,即便西方学者也对此类中西对应提出了尖锐批评③[美]安乐哲《差异比较与沟通理解—当代西方学者研究中国哲学的倾向及障碍》,《中西文化与20世纪》,上海:学林出版社,1998年,第196页。。至于现代形式本体论能否适用于中国,却也屡遭质疑,究其原因,一是中国没有相应的语言论哲学的基础,二是对于挪用的西方概念及其对实质问题遮蔽的狐疑。总之,从“内容-形式二元论”和现代“形式本体论”的角度进行中西差异的比较,都不能揭示西方形式观念相对于中国传统美学的原质性差异。最终,差异的根本还是指向形式生成的形而上根据,指向中西各自不同的“宇宙的构成原理”①宗白华《论中西画法的渊源和基础》,《宗白华全集》第二卷,合肥:安徽教育出版社,2008年,第104页。版本下同。,以及它如何成为可见的形式—形式的生成方式。

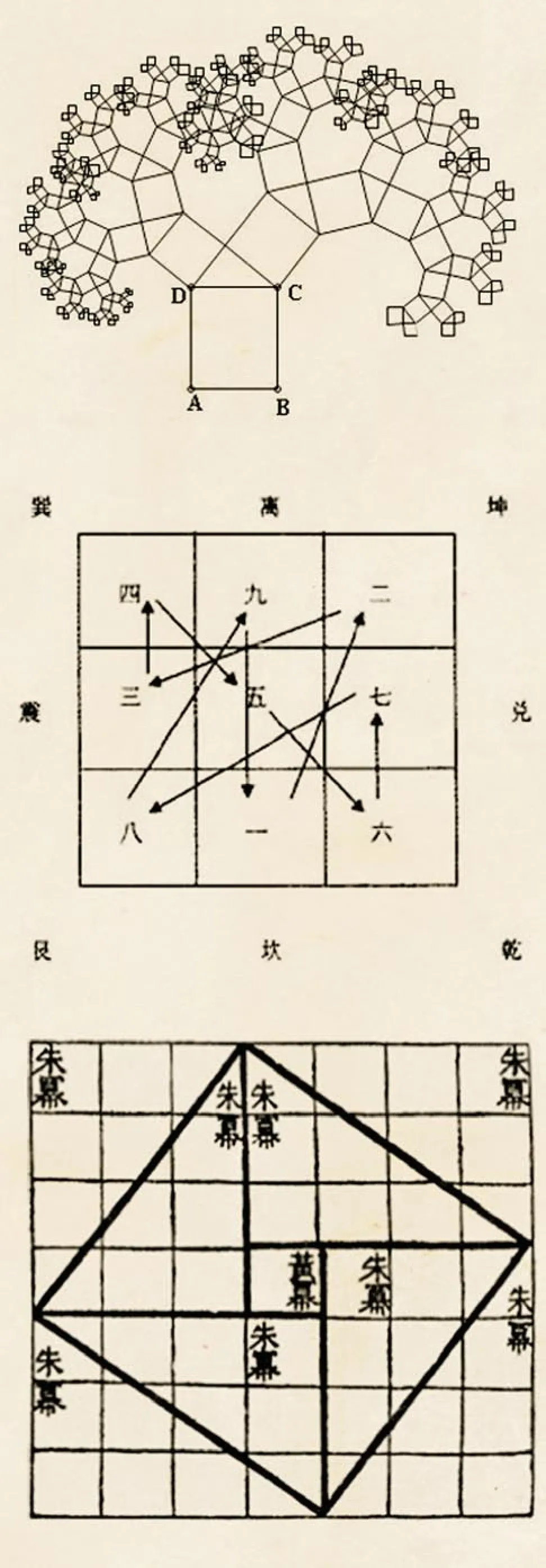

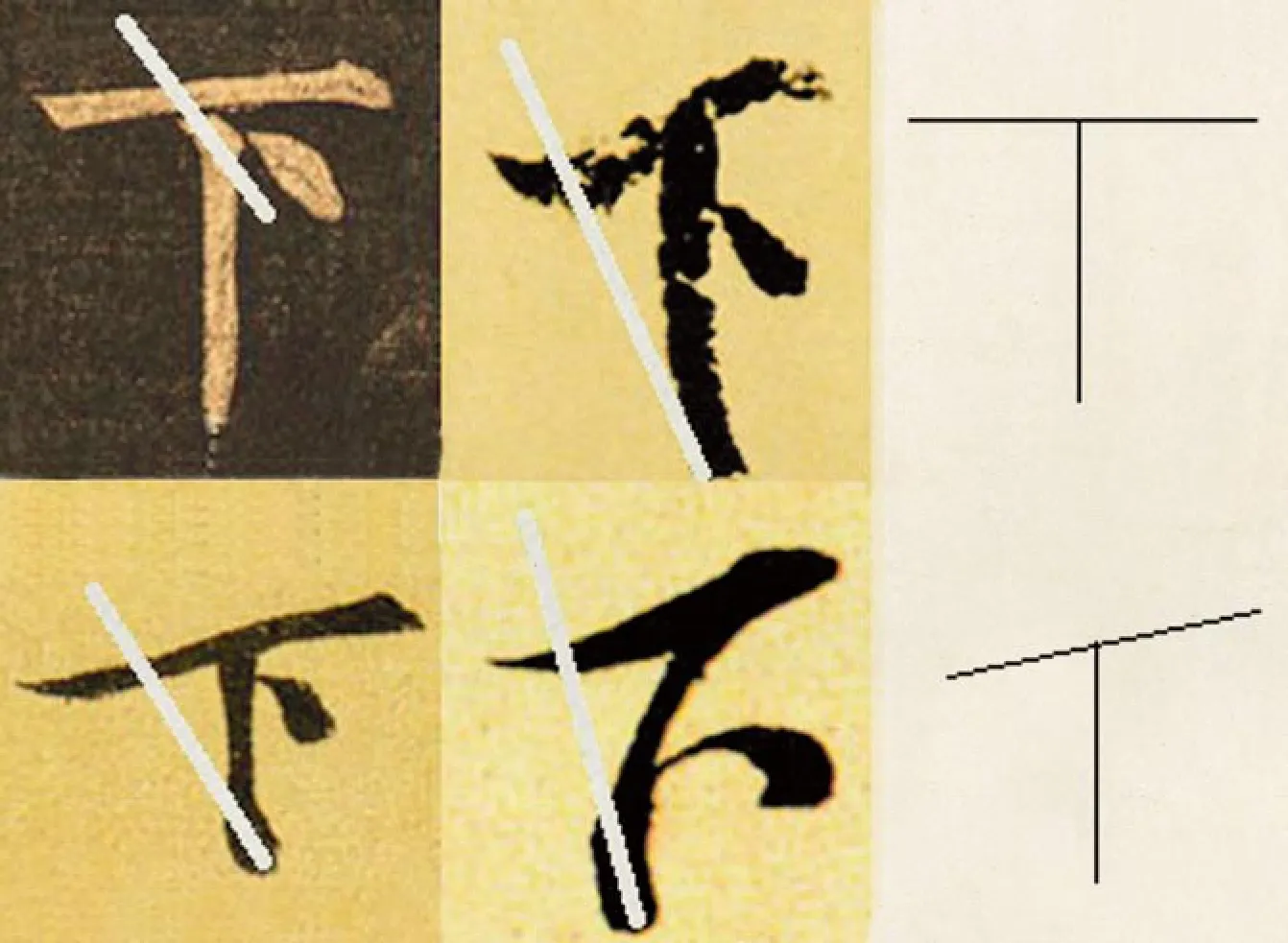

中西“数-形”结构比较图

因此,站在中西比较的立场上,在张旭曙对西方形式观念划分的四大主导“基型”和七种主流含义②《西方美学中的形式》,第22页。中,最值得关注的就是“轴心时代”的三大形式“元型”:毕达哥拉斯学派的数理形式,柏拉图的绝对理式,亚里士多德的隐德来希。在张旭曙看来,漫长的西方形式观念史实际上都是三大元型的逻辑的(非线性历史的)延续。

实则,贯穿三大形式“元型”的首先是“数理”。“数理”不仅是毕达哥拉斯学派所认为的终极因,柏拉图所认为的形式美即为合于数学形体的理想几何图形,亚里士多德也对“形-数”(见中西“数-形”结构比较图③中西“数-形”比较图 “毕达哥拉斯树”是毕派“万物皆数”的形象化。同为勾股定理,在中国则为测量日高的方法。新近考古成果表明,九宫、八芒即为传说中的“洛书”系统,则为中国宇宙观念的数字化,其中不仅有空间因素,亦有时间因素。)理论作专门研究。毕派对数的神秘主义理解一直延伸到中世纪经院哲学(数的和谐的基督教化)和文艺复兴的自然主义(以和谐、数、比例为自然的根本大法)。“西方从古希腊以来的几何秩序的追求”④熊秉明《书法领域里的探索》,《20世纪书法研究丛书·当代对话篇》,上海:上海书画出版社,2000年,第31页。,建筑、雕塑、绘画的透视学,乃至毕加索的立体主义、抽象构成主义等等,无不是数理思想的延续。后期印象主义虽然重视线条的运用,并具有部分的表意特征,却也逃脱不了几何方式的理性空间。其次,这种形式美模型追求静穆永恒,西方建筑和绘画里是“一曲凝住了的音乐”⑤《论中西画法的渊源和基础》,《宗白华全集》,第103页。,其生成方式则为透视学和圆描法。从而,西方古典美术和近代美术皆以对自然的模仿为最高原则,即便印象主义,也是对自然的瞬间捕捉。再次,西方向来重视诸如现象与本质、内容和形式、理性与感性、形而上学和实在论之间逻辑层面的关系,并且这种逻辑关系的层层展开恰恰是西方美学史的发展脉络。依此脉络的形式观念,因而更为重视和相关范畴的逻辑关系,表现于美术则注重静穆的、以几何为理想的空间性。更为重要的是,在古代形式一元论中,形式是一个作为本质的元范畴;在内容-形式二元论中,形式又是一个和内容紧密联系的次等范畴;在结构主义美学里,形式则又上升到本体的地位。形式观念的这种中心地位,正是西方美学形式论发达的深层原因。在西方美术学里,形式和模仿自然成为两大中心观念。①《西方美学中的形式》,第22页。

从而,本文试图对西方美学形式概念的原质特征做以下总结:

1.数理为形式的形上依据。

2.追求静穆永恒和模仿自然。

3.重逻辑性,轻历时性,重空间,轻时间。

4.作为思维逻辑工具(形式化),作为中心范畴。

如果从以上四个方面进行中西的比较,中国的“形”观念和西方“形式”观念原质性差异变得不言自明。简而言之:形而上学根据和生成方式不同;动静有别,表现手法有异;重逻辑与重历史,重空间与重时间的不同;范畴地位有别。

(二)“形式”接受之“基型”

实则,影响对“形式”概念接受的,除了翻译的原因之外,仍有更为隐藏的因素。

张旭曙综合了诺夫乔伊《存在的巨链》中倡导的“观念史”,塔塔凯维奇多卷本《美术史》中倡导的“观念接受史”,以及福柯“话语”理论中的“认识型”等观点,提炼了“基型”概念,用之于西方美学形式观念的研究。他把“基型”定义为:在某个时期美学思想文化中反复出现、最广泛流行、被人们普遍遵从的思维设定、理智习惯、审美趣味、价值标准等相对稳定的规范形态。②张旭曙将西方形式观念史分为四大主导观念“基型”,“基型”由产生到成为某个历史时期的主导性因素,往往经历一个漫长的历史潜伏期;每个基型之间又往往相互交叠。张旭曙又以“结构”、“感性形式”为例,说明了“基型”在历史中的交互主导、隐藏,从而形成了一个“形式观念史的链条”,而非单向的、线性的。从而,一个美学家往往很少使用单一的形式概念,而是“以最能标明其哲学美学或艺术理论的形式含义作为分类准则”。

那么,对于转译的形式概念而言,中国现代美学再接受它的状况就更为复杂。

一方面而言,站在“可见形式”的层面,将form译为“形式”,进而等同于“位置、点画、结体、章法”等,似乎完全没有问题。并且,形式观念在西方的中心位置,客观上提升了书法形式的独立审美价值,但是,这种范畴对应却也拉开了简单化“以西释中”的帷幕。根本问题在于,中西方“形式”背后的形而上依据、生成方式各不相同,以西释中显然有些“方枘圆凿”。更为重要的,“形”的受支配的地位,恰恰迎合了西方形式论中“内容-形式”这个结构,这在很大程度上加重了传统书论中的“情-形”倾向,但又忽略逻辑关系(前者)与意象关系(后者)的区别。再则,“内容-形式”、“情感-形式”等等逻辑关系的引入,虽然在积极方面有助于研究书法的审美机制,但更为遮蔽了本已隐藏的形上依据和生成方式。对书法而言,这样的形上依据和生成方式正是传统“形势论”的内核。

另一方面,中国向来没有作为本质的一元论形式(数理形式、理式、隐德来希),没有作为“心灵对知觉对象的规范作用”的“先验形式”,更没有语言论背景下的“形式本体论”。从而,中国美学在接受上述形式观念时,或者采取“相似性”原则,比如冯友兰、宗白华将程朱理学的“理”等同于希腊哲学的form,这在客观上加重了中西哲学美学的融合;或者,出现对西方学说的被动误读,比如张旭曙所指出的王国维、朱光潜对“先验形式”的误读。可见,对于西方形式观念的接受,并不完全受制于对西方形式观念的真正理解,张旭曙“基型”概念中所说的“思维设定、理智习惯、审美趣味、价值标准”,往往来自于本土传统。更为重要的,形式的“逻辑本性”所起到的工具作用,才是上述形式概念背后的更为积极的层面,这在深解形式根源的宗白华、邓以蛰那里都有积极的回应。可见,仅仅从“可见的形式”层面理解form,正是单一的形式概念,其所缺失的正是西方形式观念最为闪光的理性价值和逻辑本性。

因此,本文所提出的形式接受“基型”仍然基于传统美学中的情、理二元结构:“情-形”思维所“范导”的“形即形式”,即仅仅从形的角度认识西方的形式概念;深入中西形上根源和宇宙构成原理所决定的形而上学形式,即冯友兰、宗白华所提出的“理即形式(form)”,从而认识多逻辑层面的“形式”概念。

1.形即形式—情形思维之延续

“可见的形式”与“概念的形式”倒是易于理解,但一旦与先验形式相遇之时,矛盾便产生了。正如张旭曙所指出,“学科意义上的中国现代美学独特面貌与特质的成形,先验形式是关键性力量之一”,但他同时指出王国维对先验形式无意识的“误读”,以及朱光潜将克罗齐的“直觉”混同于经验。

一九〇七年,王国维发表《古雅之在美学上之位置》①王国维《古雅之在美学上之位置》,《王国维文集》第三卷,姚淦明、王燕编,北京:中国文史出版社,2009年,第31页。,“一切之美皆为形式之美”,“第一形式(优美和宏壮)只能借第二形式发之”, 如此,第一形式即为先验的“无形式的形式”,那么王国维此文中“绘画中之布置,属于第一形式”则是不能成立的。显然,作为中心范畴的西方“形式”和六法中“位置”这个三四等的范畴之间存在明显的等级错位,这种范畴等级错位其实是一个长久被忽视的问题,以此为起点,正是西方的形式和中国的“形”之间的范畴对应。而第一形式与第二形式之间本应是一种逻辑关系,王国维所谓真迹近乎第一形式,碑拓近乎低等形式,“神、韵、气、味”成为第二形式,也一直遭致非议。古雅到底属于何种形式呢?这个发问本身,就已经能够说明中西形式观念之间的原质性差异有多么大了。古雅不能作为西方的“第二形式”,一种对“形式”的感性特征的描述无论如何也不能和有着理性原质的形式对应起来。因而,我并不能赞成张旭曙提出的“古雅”是具有中国艺术原质的形式概念,古雅,不正是历时感的“韵味”吗?一种逻辑的和历时的矛盾因此显而易见。

王国维所谓“可爱玩而不可利用者”,正是对康德“审美无利害”的欣然接受。然而,据近来学者的研究,“审美无利害”说实际上恰恰是对康德美学的误读,这又是一个因关键词(interesse)翻译而引起的问题②张汝伦《现代中国美学的自我理解及其理论困境》,《诗书画》,2014年第2期。版本下同。。从而,王国维对“古雅”的偏好,正是误读“审美无利害”的深层原因,也是其形式接受“基型”中的“审美趣味、价值标准”。康德先验形式本为“调和纯理和经验”,王国维“无意识”的忽略“先验形式”的理性原质—先于经验并决定经验,以经验混同纯理,将依存美混同纯粹美,将形式美(古雅)混同于形式。这不仅反应了初遇“形式”概念时的复杂局面,更反映出“情-形”思维的潜在作用,“情-形”思维正是形式接受“基型”中的“思维设定、理智习惯”。同样的,偏经验的的思维定式使得朱光潜忽视“直觉”的理性原质。可以想见,表面化的概念误读、旧思维的延续,非但不能触及中西“形式”之间原质性的差异所在,不能深入西方理性的反躬自省、怀疑精神和问题意识之精髓,其于自身也只是误解并延续了“书为心画”、“达其性情,形其哀乐”的偏重“情”的思维定式。正是这种“情-形”思维假以“内容-形式”的以西释中,使得康德的先验论、克罗齐的表现论得以误读,使克莱夫·贝尔的“有意味的形式”更易接受,而对于黑格尔“理性观念决定感性形式”却只是注重后者。从而,王国维、蔡元培和朱光潜都成为这种“美只关情,美无功利”③同上。说的代表,从而,一种在艺术中反对“理性”的思维,接绪明末以来的“重情轻理”,成为艺术探讨的中心“话语”。

诚然,“情-形”结构所依据的“达其性情,形其哀乐”,一直是传统美学的主流,但也是传统形势论面临的中心“问题”。正如宗白华所指出的,“形式”在中国传统绘画理论中始终没有占据中心位置;相反,“气韵生动”之类审美层面为“始终的对象”。④《论中西画法的渊源和基础》,《宗白华全集》第二卷.第103页。同样的,从“形-势”、“神采-形质”再到“情-形”这个传统书论脉络来看,“形”一直处于受支配的地位;“势”的审美意蕴、神采、性情始终是中心位置;而作为生成方式的“笔势”层面,以及关联形、势、气、时、数的知识系统却又不断转化和隐匿。本文认为,正是审美嬗变和“意-象思维”的语言特征,共同遮蔽了传统文艺理论中围绕“形”的知识理据和生成方式。也正是在这样的遮蔽中,“形”愈发成为一个孤立因素。虽然乾嘉以后翁方纲以“义理-密理”的程朱理学论书,强调“于笔画间细意结构”;包世臣、刘熙载强调“当于目而有据”考据“实学”,并有基于宇宙知识系统(九宫、地师相地之学)所作的“形式分析”,以至于清末康有为才提出“中国人重目,西方人重耳”以及“书为形学”的观点。但这些并未动摇“情-形”思维的根本—性情为本。但二十世纪之初面对西学的强力冲击之后,一方面传统“理学”面对更为理性的、强势的西方“科学”再一次隐匿,但二三十年代的“科学书法”思潮,⑤关于“科学书法”,参见本文第三章“科学书法的形式诉求”。则又试图以“形式原理”对书法做出“科学解释”;另一方面,伴随“艺术”、“表现”、“个性”等等新的风尚,“情-形”思维再一次成为主导因素。而宗白华所提出的“理即形式”、邓以蛰以“势”入手的“反形式”,虽然对传统的“形势论”积极重构,但仍旧遮蔽于“形式(form)”的“修辞的优势”之中。

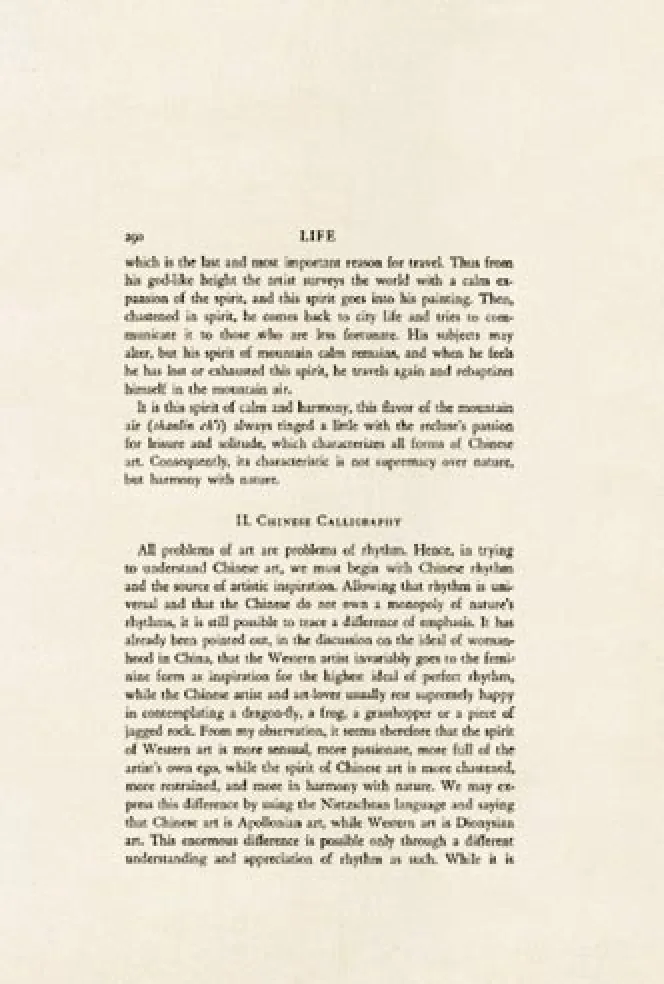

骨法与圆描图

2.理即形式—中西形式观念的部分融合

相比而言,宗白华与邓以蛰的视角可能更具理性精神,对于前文中所提到中西形式观念原质性差异的几个方面(宇宙构成原理和生成方式不同;动静有别,表现手法有异;重逻辑与重历时,重空间与重时间的不同;范畴地位有别),可以说宗白华、邓以蛰都给予了不同的关注,这正是他们从“理”的角度对形式概念的审慎甄别的结果。

“式”在中国古代本来是一个极为重要的概念,它既为象征天地秩序的“式盘”,也同于“规律”、“理”、“法”之类(如《老子》“抱一而为天下式”),闻一多就曾把form译为“格律”,冯友兰、宗白华则提出“理即形式 form (德语词)”。与后来的李泽厚以“西体中用”①李泽厚《中国现代思想史论》,北京:生活·读书·新知三联书店,2008年,第333页。的视角建立完备的中国现代哲学体系不同,宗白华正是“以形式为中西艺术比较的枢纽,继而穷究中西形式特质形成的形而上根源”。②张旭曙《20世纪中国美学的形式概念》,《文学评论》,2014.3。首先,宗白华对艺术学和美术学的“形式”及其适用范围是加以明确界定的,进而作出明确的中西区分。他对西方的“形式”可以说是纵观西方美学史全局的,提出“惟吾人不能说,除去表现,无有形式的美,所以不能仅尊近世表现主义之说也”③宗白华《艺术学》,《宗白华全集》,第512页。,这是宗白华的独具慧眼之处,正因如此,他才能“穷究中西形式特质形成的形而上根源”,才没有用类似西方表现主义、仅以“情”之一隅看待中国艺术,而提出“理即形式”的。宗白华的“形式”概念又是多层次、多角度的,他既提出“象”为先验的静的“范型”,从形上层面提出沟通中西的“理即form”,又从“生命形式”的角度基础沟通中西的感性形式。在这种多层次的形式观念下,宗白华承认“纯粹形式的组合”,他这样定义美术学中的形式:“美术中所谓形式,如数量的比例,形线的排列(建筑)、色彩的和谐(绘画)、音律的节奏,都是抽象的点、线、面、体或声音的交织结构”。进而形式的三种作用为:间隔化(消极作用),构图(积极作用),由美入真、深入生命节奏的核心(最后与最深的作用)。④《论中西画法的渊源和基础》,《宗白华全集》,第103页。然而对三种作用而言,“世界上唯有最生动的艺术形式(这里的形式仅为艺术的表现方式)—如音乐、舞蹈姿态、建筑、书法、中国戏曲面谱、钟鼎彝器的形态与花纹—乃最能表达人类不可言、不可状之心灵姿态与生命的律动”。显然,间隔式和构图都不能穷尽“不可言、不可状之心灵姿态与生命的律动”⑤同上。。打破这个“间隔”而又突破“构图”的,唯有“气”。如果说宗白华的“生命本体论”以伯格森生命哲学为参照的话,那么它的内核却是中国艺术最高理想的“六法论”。与其他论者将“气韵生动”理解为玄虚的、“不可状的心灵姿态”不同,在宗白华看来,正是“气”的“律历融通”成就了阴阳流转、天地流行的生命运动。(见骨法与圆描图①中西形式生成方式的不同在于,一为“生命的律动”、“骨法用笔”,一为“模仿自然”与“圆描法”。宗白华提出的“理即形式”.深入到中西不同的形上学基础和“形式”的生成方式。)在这里,“气”成为沟通艺术形象与天地运行的纽带,它既是抽象的本体的运动,从而“飞动的形象与空白处处交融”,同时“气”也就“积”成了具体的形式。而“气韵生动是骨法用笔的目标与结果”,“骨”者,并非仅仅是笔墨具有的力度、骨感,而是将“内部的运动,用线纹表达出来,就是物的骨气”,“骨是主持动的肢体”。而那些飞动的动物形象正是运动之中“肢体”的瞬间捕捉。而在中国古代的书论中“,骨”“、体”常常连用,姜夔《续书谱·真》更言,“横直画者,字之骨体”。“气”、“骨”、“骨体”、“骨气”之类才是具有中国艺术原质的“形式”概念。所以,表面上看,宗白华以“飞动”作为中国艺术的总特征,但同时他又指出“一切艺术虽是趋向音乐,止于至美,然而他最深最后的基础仍是在‘真’与‘诚’”。“真”和“律动”,即形式的“宇宙构成原理”,即中国形式特质形成的形而上根源。(见造型与造形图②宗白华提出:“惟吾人不能说.除去表现.无有形式的美.所以不能仅尊近世表现主义之说也。”古希腊建筑之于西方的地位犹如中国的文字.但在生成方式上却存在差别。对静态书体而言,“骨是主持动的肢体”。)

与宗白华所说的“骨是主持‘动’的肢体”相近,邓以蛰将“形式-意境”作为“书体一般进化论”③邓以蛰《书法之欣赏》,《邓以蛰全集》,合肥:安徽教育出版社,1998年,第159页。版本下同。,认为篆隶书侧重形式美,行草书为意境美。那么从书体动静的角度来看,静态书体的篆隶楷书正是中国书法的“骨体”,正是主持行草书“动的肢体”。然而无论怎样运动,草体与相应的正体不仅在体势上相近,更不可能违背骨法用笔的原则。所以,邓以蛰又说“意境必托形式以显”。显然,邓以蛰这里所说的形式,不是“仅尊近世表现主义之说”,也不是侧重于书写主体的性灵自由,而是类似于西方形式的静态性特征:和谐、匀称、整齐、静穆,所以邓一再强调高文大册的“整齐美观”④邓以蛰《书法之欣赏》,《邓以蛰全集》,合肥:安徽教育出版社,1998年,第159页。版本下同。。直至今天,我们也常常把类似于伊秉绶、齐白石之类的篆隶书说成是“形式美”的,同样,宗白华也说“和谐的形式美则又以希腊的建筑为最高的典范”⑤宗白华《中西画法的渊源与基础》,《宗白华全集》第二卷,第104页。。可以说,邓以蛰正是用了具有西方原质的形式概念,来对中国的篆隶书体作了界定。这正是对简单的范畴对应的反对,同时似乎揭示了中西形式观念的某些共性:静态书体与古希腊建筑,都是各自宇宙构成原理和“形式”生成方式的反应。诚然,在“穷究中西形式特质形成的形而上根源”方面,邓以蛰没有给出像宗白华那样的答案。但邓以蛰的突出价值在于他对形式概念、形式理性、以形式为工具的层层深入:“形式”并非邓以蛰最终的目的,他进而称静态书体为造形原理的“形式化”,是其所反对的“凭借”,而提倡“性灵表现”为目的“纯形世界”;这个纯形世界与贝尔“有意味的形式”有些近似,但依然不是邓以蛰的目的;最终,他把视角转向书画理论中的“势”和相关概念,而强调势的“活”的动因,强调“筋、骨不是形式,形式的表现方式”。而注重“动势”,正是“反形式”理论的重要特征之一。

造型与造形比较图

二、书法“形式”的中心话语—“艺术”与“科学”

前文指出,“可见形式”是西方形式论与传统形势论的“交集”。致使“形势论”旁落的,既有围绕“可见形式”的一系列西方话语,也有它自身的概念模糊、唯情倾向、忽视理据甚或“逻辑结构松散”。⑥邱振中先生认为,书法文献的陈述语言所包含的逻辑结构过于松散,以至未能达到现代思维的最低要求。《书法的形态与阐释》初版序言,北京:中国人民大学出版社,2011年。同时,从西方美学介入书学的整体过程来看,正是借用西方形式论对自身问题所进行的积极解决。但是,在这个进程中,并非没有对西方的误读和对其形上根源的忽视,并非没有传统中的“思维设定、理智习惯、审美趣味、价值标准”在误读中所起的“基型”作用,也并非没有因就形式、艺术、审美无利害等等“修辞的优势”,从而,这种误读既忽视传统形势论的真正价值,也阻绝了“形式之于形势”的真正价值。在这些环节中,总能找到“(可见的)形式”这个中西交集所起的关键作用。

(一)艺术:形式的独立审美价值

“艺术”和“形式”一样,都是沿用古汉语旧词对西语做的翻译,只是它的情况不如形式复杂而已。现代汉语的“艺术”和《四库全书·子部》的“艺术类”的“艺术”有所不同。四库全书所说的“艺术”包含书画、琴谱、篆刻、杂技四属。而转译自西方的艺术(art),据邵宏《衍义的“气韵”》中的考证①邵宏《衍义的“气韵”》,南京: 江苏教育出版社,2005年,第11页。,其最早的源头,来自十八世纪法国百科全书派人物达朗伯所作的《百科全书》的序言。达朗伯将知识归为三类:哲学、历史、美术。美术就是达朗伯所说的“为愉悦目的的美的艺术(fine art)”,是自由艺术的一种,这显然受到康德美学“审美愉悦”及“自由美”的影响。

康德美学先验的“纯粹美”以及误读了的“审美无利害”,成为王国维之后中国现代美学提倡形式美独立的理论根据。王国维“此时吾心宁静之状态,名之曰优美之情,而谓此物曰优美”,章启群解为:“优美的事物是与我们没有利害关系的,我们对于这些事物没有感官的欲望,而只是欣赏他们的形式。”②章启群《百年中国美学史略》.北京:北京大学出版社,2005年,第17页。王国维在《古雅之在中国美学上之位置》中又指出,美的对象有二,“吾人之感情”与“形式”,而一切形式之美,须用“他形式”(第二形式)表述,第二形式之美愈增“第一形式”之美。可见,第二形式为可见的形式form,第一形式为先验的优美与崇高。然而,康德形式概念的先验理性原则—先于经验并决定经验—并没有引起王国维及其后来者充分注意。

更为重要的,基于“艺术”独立的“艺术-实用”二分,又导引了另一种“形式主义”主张。张荫麟《中国书艺批评学序言》中说,书法艺术的特别之处在于“语言符号即为审美之对象”③张荫麟《中国书艺批评学序言》,《张荫麟全集》,中卷,北京:清华大学出版社,2013年,第1177页。版本下同。,此后他更是证明,“书艺虽用有意义之符号为工具,而其美仅存于符号之形式,与符号之意义无关。构成书艺之美者,乃笔墨之光泽、式样、位置,无须诉于任何意义”。他的这种态度实则来自鲍桑葵的“先验的形式”,即“觉相之面貌上即印有情感的性质,此种性质无须借径于觉相之意义而后显”。④同上,第1181页。张荫麟正是把书法归为“先验的形式(直达的形式)”。如此,张荫麟便是明确的“形式主义”态度。但在他看来,书法的结体已为“非艺术的成分所断定”,但是,艺术家必须受此“大纲”的束缚。他的理由则为:“当文字开始受美观化时, 其形式大体上已受实用之目的及盲目之机会所断定。其后字形虽屡有变迁, 然其主要之‘导引原理’ 似仍为实用的与习惯的, 而非艺术的。”⑤同上,第1186页。

林语堂也认为:“欣赏中国书法,意义存在于忘言之境,它的笔画,它的结构只有在不可言传的意境中体会其真味。在这种纯粹线条美与结构美的魔力的教养领悟中,中国人可有绝对自由以贯注全神于形式美而毋庸顾及其内容。”⑥林语堂《中国书法》,《二十世纪书法研究丛书》文化精神篇,上海:上海书画出版社,2008年,第11页。版本下同。书法形式美不仅具有独立之价值,并能“表显出气韵与结构的最纯粹的原则”,书法与绘画的关系,正如数学与工程学、天文学之关系。林语堂也提到审美的“愉悦”和“快感”,但它没有从逻辑上阐述这种审美机制,而是从动力学的角度阐释韵律。

邓以蛰在《艺术家的难关》中提出“自然”与“性灵”的对立,前者是“变动不居的现象—无组织无形状的东西”,性灵则为“绝对的境界”,是艺术所要“表现”的对象,艺术“使我们暂得与自然脱离,达到一种绝对的境界,得一刹那间的心境的圆满”。“艺术为的是组织的完好处,形式的独到处”⑦《书法之欣赏》,《邓以蛰全集》第39、43页。,而艺术家“需要冲过本能、人事、知识(这些我都包含在‘自然’这个范畴中)这些关口,进到纯形世界里”,在邓以蛰看来,日用器皿、建筑、音乐、中国书法是为这个“纯形世界”的中心,是“纯粹的构形,真正绝对的境界”。如果说“性灵表现”是来源于黑格尔、克罗齐的影响,“纯形世界”则为康德“自由美”与克莱夫·贝尔“有意味的形式”的结合体。在他看来,“书法之结体,固亦以形为主,然此形不在其含意为何,而在其所引起观者之美感耳”。书法是“离器物而为自由之表现”,书法为纯美术,为完全摆脱“自然景物”的艺术最高境。⑧同上,第159页。不仅如此,邓以蛰以篆隶真书为“形式美”的书体,旨在说明它们仍有对“器物”的凭借,而行草书才是“纯形世界”的代表,但他并未就此否定篆隶真书所具有的“形式美”。

诚然,对于中西美学形式范畴等级差别的忽略,并不妨碍中国美学对“形式美”提倡的合理性,形式的独立审美价值根植于中国传统的内部,而并非完全来自于西学的影响,早在王国维之前,康有为就提出“中国人所重在形”。①康有为《广艺舟双楫》,《历代书法论文选》.上海:上海书画出版社,1979年,第753页。然而,基于“审美愉悦”和“艺术”的“形式独立价值”,如果不能深入自身的形上根源和生成方式,无异于一种外来的强势话语。而在宗白华之前,由先验形式再上溯到“一元论形式”的探源思路,并未引起二十世纪中国现代美学的注意。

(二)“科学书法”的形式诉求

祝帅在他的新著《从西学东渐到书学转型》中指出,蔡元培“以科学构建艺术”的观念,与《新青年》“以德先生和赛先生重新剪裁中国文化”的立场,使得书法的发展“不得不和‘赛先生’发生某种特殊的关系”。②祝帅《从西学东渐到书学转型》.北京:故宫出版社,2014年,第42、43页。然而,与沈从文所说“艺术两个字在社会上走了点运”相比,“科学”这个词似乎与艺术格格不入。审美无利害、愉悦、快感、娱乐以及形式的审美价值等等,似乎才是围绕“艺术”的话语,然而,西方形式观念的根源却为理性原质。不仅如此,正如邵亦扬所指出的那样,在黑格尔后学倾向于以科学实证主义方式开展的对形式探索,从而,科学实证主义与形式主义相结合。③邵亦扬《形式与反形式—视觉文化的形与无形》。《美术研究》,2007(4),第119~125页。对于深受“科学”影响的二十世纪中国来说,同样如此。且不说黑格尔主义的风格形式论直接影响了胡小石的《中国书法史绪论》,即便传统派沙孟海的《近三百年的书学》中,也称“艺术是有国民性和时代精神的东西”。④沙孟海《近三百年的书学》,《二十世纪书法研究丛书》历史文脉篇,上海:上海书画出版社,2008年,第26页。当然,无论是胡小石还是沙孟海只是受到了“风格形式论”的影响,与此不同的是,二十世纪二十年代出现的“科学书法”学说,却是出于通过“形式”对书法进行“科学分析解释”。其中,较有代表性的有陈公哲的《科学书法》、《科学书恒》、《书法矛盾律》和李颂尧的《书法的科学解释》。

在《科学书法》中,陈公哲首次运用了平面几何式的分析方式,但这种“形式分析”并非取资于现成的形式美学,而是来自于几何学和物理学,甚而直接来自于“科学”。他在《科学书法》的自序中就直接说:“近世科学昌明,文字以外,有物理、格致、绘图、照相、几何、数学、统计、力学种种。用以阐明学术,当较古人详审美备。”⑤陈公哲《科学书法》序言,上海:商务印书馆,1936年。陈公哲通过图示的方法对“点之圆”(他以点的边缘为标准圆的一部分)、“直之线”、“横画斜度”、“弧之规”的边缘线提出标准形态。在他对“弧之规”的分析中,将带有弧度的横画、长短撇、平斜捺画以及戈钩等放置于一个同心圆的不同位置,这种点画边缘的标准几何化虽然未免机械,但这种思路与清代程瑶田的“左旋、右旋”有些相似,而方圆本身正是传统书论的核心之一。需要指出的是,传统书论中的“方圆”并非只是一对并列的、对比的“形式”概念,而是暗藏着“圆势”对“方形”的内在生成、决定作用(如李阳冰,“方圆流峙,经纬昭回”)。正是在“科学书法”对“形式”的诉求中,方圆仅仅衍化为“可见形式”的概念,此为“形式之于形势”中的流失之一。(见以几何为手段的形式分析图⑥陈公哲《科学书法》以平面几何的方式对点画进行几何特征的分析。这种分析方式既是对传统书论“圆”的形式化衍化,又显露出某种以标准几何形框定书法点画的机械性,因而忽视书法构成要素的“非几何”特征,这点恰是一种中西差异。)

同时,陈公哲在阐释中所注意到的点画两边缘的不同,则是对“线”和“形”提出了严格的区分,这与张荫麟所注意到的线与形的区别相一致(见下文)。但应该指出,陈公哲只是以几何线为分析手段,而不是将“线”作为书法的最小元素,但他试图用圆、角、直、弧四种基本线型,对传统书论最小的形式单元—点画—进行更为内在的形式研究,不能不说是一种更为重要的突破。除此之外,陈公哲还通过几何的方式标出字的重心线,甚而可以看作当代邱振中先生形式分析的滥觞。陈公哲在接下来的《科学书衡》⑦陈公哲《科学书衡》,《书学》,1944.3。一文中,则表现出更为明显的“科学主义”倾向,在他看来,古代书评“众见分歧,向无共同标准”的原因,正是不通“今日科学”。这种科学主义思路,未免导致某种生硬和肤浅,而相对当时盛行的“形式美学”,它被迅速地掩盖并销声匿迹。但是,它作为书法与科学遭遇中的“特殊关系”,并非没有深入的思想史意义,本文反而认为:“科学主义”的形式分析并非没有真知灼见,并在某些程度上与传统书论接绪;“科学主义”对数学和几何学的运用,恰恰指向西方形式美学最为根本的根源—宗白华所指明的“数-形”结构,只是,在中西形上传统未能深入之前,这样的思路难以为继。

同样,在中西形上根源及差异未能深入研究之前,“科学主义”所期待的“书法科学化”转而转向了对“形式原理”的诉求。李颂尧《书法的科学解释》①李颂尧《书法的科学解释》,《妇女》,1929.7。版本下同。首先对传统书论的“语言”展开批评,在他看来,包世臣《艺舟双楫》中对“由唐迄明”书家的品评文字为“其就文字意境而形容之”,“其所言皆典实妙好,但写于空灵妙好之意趣间”,他说如果不比照原作,则只能领会书论文字的“雅洁可爱”。但他认为,包世臣《艺舟双楫·论文》中所提出的“隐现”、“回互”、“激射”诸说“意在以形式之原理,说明文章之结构;与近世科学之分析解释,能近相似矣”。而包世臣《艺舟双楫·论文》中说:“垫拽繁复者回互之事;顺逆散集者,激射之事;奇偶疾徐,则行于垫拽繁复、顺逆散集之中,而所以为回护激射者也。回护激射之法备,而后隐现之意见矣。”②包世臣《艺舟双楫》,上海:商务印书馆,1929年,第1页。实则,隐现、回互、激射都是传统文论中常见的词语,包世臣对书谱的解读中对孙过庭形质、性情的解读即为“隐显”,孙过庭书谱中既有“回互”。与之相近的词语,在传统书论中多有出现,比如明代项穆论书就有“方圆互用,犹阴阳互藏”。但这样的词语既可以作为对“形式”的感性描述,又指向形式的内在生成,这正如邓以蛰所指出的“筋、骨为形式的表现方式”一样。但李颂尧却认为,包世臣论书中没有与“形式原理”相近的部分,他似乎并未注意包氏以“九宫”所作的字形、章法分析。包世臣的“求条理于字内”以及对“左右牝牡”的分析,在那里,有更为直接的“形式分析”依据—传统形上学的宇宙知识。(见科学主义与形式主义图③《书法的科学解释》。所谓“书法的科学解释”更为充分地表达了“科学书法的形式诉求”,实则是一种科学主义与形式主义的合流。)

以几何为手段的形式分析(《科学书法》)

科学主义与形式主义(《书法的科学解释》)

《书法指导》(《清华周刊》第三百九十二期)

然而,在“科学主义”与“形式主义”的合流中,一种“(可见的)形式”与传统书论词汇的对应、替代中,总有“形式”之外的意蕴流失。如陈氏提出,“以科学方法分析‘造型艺术’,即为‘形’与‘色’二种,‘形’包含‘笔法’与‘章法’,所谓‘色’,包含‘墨’之浓淡厚薄”。进而,笔法的由点到画,章法的一行一篇,都是“相互呼应,而精贯注者”;墨之浓淡、厚薄“犹音之高低强弱”。李颂尧总结说:“所谓形的美者,追其本源,只有统一与变化二种。”他认为,一个笔画自起至落,边缘曲线各不相同,但整体上看,则统一为直线。他又借用西语中的Symmetry(均衡)与Balance(对称),说“人情不喜对称,而恒喜均衡……字体以均衡为基,而以均衡为变”,对称为两边形式与色彩相“同”,均衡为两边形式与色彩皆相“等”,而两边“相等”,为书法中“不磨灭之原理”,这种原理在李颂尧看来即为包世臣所说的“横直相安”。并且,这种原理在书迹中有隐有显,有“变化之深度”的不同,“其变化深者,左右、上下、粗细、疏密、方圆各部,皆有变化;但皆保持均衡之势”,如若这种复杂的均衡能由一字能贯注全篇,而得“首尾呼应上下相安之均衡”,则为“神品”。在他看来,神品即为“复杂均衡”的变幻莫测。此外,他还把传统中的阴、阳、曲、直,对应为康德的“壮”与“优”。他同样把曲直看成书法形式演进的总体特征,做出“古体多直线,今体多曲线;古体多变化之曲线,今体多变化之直线”的“风格形式”判断,称书史为直、曲两种元素的“螺旋式进步”。

相比陈公哲而言,李颂尧以“形式原理”作为对书法进行“科学解释”的手段,显然是更具深度的,他以“均衡”的形式学说所做的分析,具有明显的合理性。然而,这依然是在作静态的形式分析,那种“具有深度变化的复杂均衡”在李颂尧这里似乎又陷入到“神秘主义”的氛围之中,即这种“深度”与“复杂”如何界定则成为新的问题,而极易陷入经验主义和价值判断。诚然,很难以美学家的严密逻辑来要求陈公哲和李颂尧,他们的探讨即为葛兆光所说的“实存的一般思想”,也并不能因为其在美学上的不严密而否定其观点的价值。并且,他们思考的价值可能并不在所得结论本身,而在于其思考的“理路”,在于面对传统书论所作出的理性思考。诚然,这种理性思考的方向是以数学、几何或者形式原理解释书法,但并没有正面面对传统书学及其内在缺失,并对其进行深入的剖析和阐释。无论陈公哲还是李颂尧,他们困惑的起点无非来自“语言”,即传统书论“言之有方,执之无物,以示高深,文胜于质”①陈公哲《书法矛盾律》,《书学》。,而不是直面传统书论的概念模糊、逻辑结构。

三、形、势分论:形式与审美意蕴

在“艺术独立”主导的“形式独立价值”,以及“科学书法”形式诉求的双向作用下,“形式”这个西方美学的“中心概念”几近自然地介入到中国艺术的研究中。诚然,仅仅从“可见形式”的角度而言,书法中的点画、结体以及章法,都应归属此列。并且,在西方多个层面的形式概念中,唯有“可见形式”能与“点画、结体、章法”相对应,因而,“可见形式”成为中西形式观念的“交集”,以“形式”取代原有的“点画”、“结体”、“章法”,成为一种必然的趋势。而“势”,进一步凸显为审美意蕴,作为生成方式的“笔势”日渐模糊和遮蔽,因而,“形式”以及他的独立,是导致形、势分论的重要原因之一。

(一)形式:新术语和形式分析

1.梁启超:线及其组织方式

科举废止后书法地位的悬置,使其转向寻求“艺术”地位,在梁启超这里,即“在美术上的价值”。梁启超《书法指导》②梁启超《书法指导》,《饮冰室合集》专集之一○二,北京:中华书局,1988年。把书法列为与“图画、雕刻、建筑三种”同等地位,进而他提出“写字比旁的美术不同,而仍可以称为美术的原因,约有四种”:线的美,光的美,力的美,表现个性的美。对于形式概念的认识,梁启超明显的是“形即形式”的立场,他在讨论力的美时说:“我们看一幅字,有力无力,很容易鉴别,纵然你能模仿,亦只能模仿形式,不能模仿笔力。”而在梁启超看来,“力”又是“飞动、遒劲、活跃”,这恰恰就是古代书论中“势”的审美意蕴层面。这种形式与力的分离,究其实质即为形、势分论。因而,从内在的结构看,梁启超所讨论的“线的美”和“光的美”是形式层面,“力的美”的实质则是“势”的审美意蕴层面。

与古代书论用“点画”作为书法形的基本元素不同,受到西学影响的书论往往用“线”。梁启超称,“(线)这种美的因素,欧美艺术家讲究的极为精细”。他将“线”区分为“长短、疏密、精细、弯直”等不同的类型。他所说的“线的美在美术中,最为高等,不靠旁物的陪衬,专靠本身的排列……真正的美,在骨格的摆布,四平八稳,到处相称,在真美中,线最重要,西洋美术,最讲究线”则完全是形式美的角度。正是出于对“西洋美术最讲究线”的认识,梁启超抛开了传统的“点画结构”的“描述”方式,从线的角度来反观书法,进而寻求“线的排列”。

那么,对于书法而言,这种线的组织方式又是什么呢?能否借助西方美学给出现成的答案呢?梁启超给出的答案是“黑白相衬……这种美术最能表示线的美,而且以线为主,写字就是要黑白相衬”。表面来看,梁启超所说的“黑白相衬”的来源是邓石如的“计白当黑”,实则,梁启超借助“计白当黑”想要表达的还是“线的美,而且以线为主”。并且在他看来,“计白当黑”是“字的解剖”,“黑白相衬”是线的静态组织方式:一个字的解剖要计白当黑,一行字,一幅字,全部分的组织,亦要计白当黑。梁启超接下来论述的“光的美”,除了“浮在纸上的墨光”,其实也是对“线的组织”的回应,“中国的字,黑白两色相间,光线既能浮出”,和他在“线的美”中所谓“黑白相衬,如电灯照出来一样”没有什么本质的区别。

2.张荫麟:有结构的觉相、体、势

与大多数论书者不同,张荫麟对于书法“有结构的觉相”的基本元素线、形、点画,是作了严格界定的:

中国字由“笔”组织,就形学(即几何)上言,“笔”乃平面之限分;就感觉上言,“笔”亦表象立体,书艺似亦如绘画然, 在二度空间上造成三度空间之幻觉。……就感觉上言,一笔实为一形,形之轮廓则为线,故书艺之主要材料,非仅为线, 抑亦兼形。然就此一意义言,“笔”亦可称为线,为较粗之线,因形学上有长无广之线,感觉上实不存在也。下文用线字即从其广义,而与笔互通。中国字之笔法, 虽大别仅有八(永字八法), 而每一法之轮廓亦运笔方向可无限变化, 故中国字形之大纲虽已固定而尚饶有创造之馀地也。①《中国书艺批评学序言》,《张荫麟全集》,第1186页。

由此可以看出,张荫麟的“线”有两种:狭义的线,即形学(几何)中的有长无广之线;广义的线,有形的线,点画、笔即为此种。重要的还在于,他区分了线与形,形的轮廓为线。这种概念的厘定洞察了中西造形基本元素的区别。正是在这样的基础上,点画的本身就包含了造形,因为“每一法之轮廓亦运笔方向可无限变化”。这才是张荫麟对书法进行形式分析的基础。张荫麟之前的梁启超,以及后来者在讨论书法的形式时往往忽略了这一点,以“线”、“线条”作为书法的基本造形元素,从而又从西方美学中寻求线的组织,忽视了点画边缘带来的造形多变。此外,张荫麟也使用“线条”(line)这个概念,正是出于狭义的线在“感觉上不存在”,但他又极力强调:书艺非意匠运用“线条”(line)之美术也。而“线条”成了当前讨论书法的基本语汇时,多是侧重它的几何性的一面,忽略了点画本身即包含造形。

张荫麟一方面接受德威特·帕克《美学原理》的观点,以为“简单元素”的“线”的直达(先验)功能:“横线寓安定静寂之情感。……竖线肃穆、尊严、希望之情感。……曲折线冲突活动之情感。而曲线则公认为柔软、温存,而富于肉的欢畅者也”,并对线引发情感的四种机制作了阐述。②《中国书艺批评学序言》,《张荫麟全集》,第1186页。进而,点画本身就具备表现功能,他说:“(包括点画在内的)线,单凭其本身之性格即可表现情感,此盖为不可否认之事实。线亦如色与音然,具有一种抽象之情调、之生命。”那么,点画依结构而成的“配合、序列、比量、动态等等之不同,而生无数组合相,各种合相所遇之情感,其质量上之差别有不可以道里计者焉”。可以说,张荫麟此处是站在深刻的书法实践和欣赏体验基础之上的,正是在书法中的发现,才促使他对“觉相”理论作进一步的发挥,发现了在与情感相干的觉相中,有“具结构而起相干的情感的觉相”。简而言之,单纯点画和点画所成之结构中都有支配情感的功能。

遗憾的一点在于,张荫麟没有就点画与“线条”的区别作进一步的剖析。正如他发现的那样,点画并非单线,点画的边缘“模棱有骨”,点画边缘亦是线的一种结构,那么,点画这个中国书法的基本造形单元的情感机制又该如何呢?张荫麟之前对于线和形的区别,并没有贯彻到底。这或许能部分地说明为什么受限制的字形尚有“情感表现之馀地”的原因。

那么,张荫麟所谓的“觉相规律”是什么呢?他将书法和建筑称为“饰用艺术”,其创造之初的目的,一为实用,二为美好。他说当文字的最初目的是仅为记事符号,当文字开始美观化时,其形式大体上已经受实用目的和盲目机会所断定。其后字形虽然屡有变迁,但它主要的“导引原理”是实用与习惯,而非艺术。那么也就是说,张荫麟所以为的书法形式是受到实用和习惯限制的字形,他所说的艺术性是在此种受限制的习性基础上的情感表达。因而他说:“书艺非纯以意匠运用‘线条’之美术也, 线条结构之大纲已大部分为非艺术的原因所断定, 而艺术家必须受此大纲之束缚。故书艺上所容许之创作自由, 在一切艺术中实为最少,唯尚未少至无情感表现之馀地耳。”(见点画与线条图)

抛开实用与艺术的二元争论不谈,他所说的“习惯”则是一个值得注意的问题。对于书法创作而言,固定结构的字形成为习惯首先是经典确定之后的事情,但即便如此,为什么历代的书法创造中还是出现了极具创造力的书法家?倒是张荫麟“习惯”地认为,受限制的字形是为书法创作的材料。由此看出,他对于形式的认识是站在“习惯”层面的结构框架,而对于点画边缘带来的结构随机性、结构本身的平衡和打破,张荫麟没有深入解读。这恰恰是“可见形式”的立场,正是在这样的立场上,张荫麟所言的“势”不再是梁启超所说的“飞动、遒劲、活跃”,也不再是动态挥运过程的“笔势”,而是“势有时以利用韵节,若行书、草书中大小轻重之字相间错是也”。在这里,“势”成为一种“择字”的条件—机势。在这里,“势”不再是决定“形”的动力因素,而是一行中上一字的字形,成为下一字的先决条件,这无异于把“势”解读为“可见形式”。这种势的认识,在古代的书论中称之为“体势”,势是对于“体”的审美意蕴描述,是“形式”的。

3.林语堂:轴线、轮廓

在林语堂看来,中国书法“是训练抽象的气韵与轮廓的基本艺术”,①《中国书法》,《二十世纪书法研究丛书》文化精神篇,第11页。并且,书法是“中国人的学得线条美与轮廓美的基本意识”。在他看来,“书法艺术表现出气韵与结构的最纯粹的原则,其与绘画之关系,亦如数学与工程学、天文学之关系。”正如前文所说,林语堂表现出彻底的“形式主义”,在他看来,书法的美仅仅存在于“纯粹线条美与结构美”,“中国人可有绝对自由以贯注全神于形式美而无庸顾及其内容”。但是,书法的形式美是存在层次区别的,那种“学理上是均衡的方形”并非形式美的最高理想,“平衡与匀称的美,从未被视为最高之风格”,而是将“均衡的方形”用“最奇特不整的笔姿组合起来,是以千变万化的结构布置”。进而,“结体上之美质,如长短错综、左右相让、疏密相间、计白当黑、条畅茂密、矫变飞动,有时甚至可由特意的萎颓与不整齐的姿态中显出美质”。

进而,结体上的形式美的元素为:长短、揖让、疏密、黑白。

而那种“不整齐的姿态”即为“取逆势却能保持平衡”,并且,此种形式在中国艺术别的园地上不易轻见。林语堂又以动物形体比喻这种不规则的方形,并以“钝角的隶书体”与之相应,称之为“差不多形成方的构形”、“不完全的四方形”。“中国书法有一个原则,即一个四方形不宜为完全的四方形,却要此一面较他一面略高,左右相济,而两个平均的部分,其位置与大小也不宜恰恰相同。这个原则叫做‘笔势’,它代表动力的美”,并称这种不规则的四边形为“最高范型”。

在这样的基础上,林语堂将书法的章法概括为轮廓和轴线,“艺术原理要求这些字之排列成行,必须排列的美妙,必须与同一行或其他行的字配合恰当。因为中国字由最复杂的成分所组成,所以呈现出构图的各种问题,包括轴线、轮廓、组织、对比、平衡、比例等项,尤得重视整体的统一。”②林语堂《苏东坡传》,长春:时代文艺出版社,1988年,第244页。版本下同。在这里,行次为“字之排列”与“配合”,这种排列不仅体现于一行之内,还在于行与行之间。同时他指出,“轴线、轮廓、组织、对比、平衡、比例”之类的术语,并不能单独说明书法构图的复杂性,而应该“重视整体的统一”③同上。。

关于上述几家形式术语之得失,将在下文中详细叙述。

(二)势:审美意蕴的加剧

本来,在传统的“形势论”中,“势”即有“生成方式”(笔势)和“审美意蕴”(动势)两个层面的含义。前文已述,从“形-势”到“神采-形质”,再到“性情-形质”,都有“笔势”在其中的暗中衔接。但是,在传统书论中一直起着主导作用的,则是“审美意蕴”的不断嬗变。从而,从“动势”,到“神采”,再到“性情”,“唯情”倾向不断加重,作为生成理据的“笔势”不断隐匿和转移。

到了王国维这里,唯情思维延续了误读康德的“审美无利害”,成为摒除政治、非学术、非艺术因素的理论工具,即把先验理性的“纯粹美”判断,误读为“依存美”的经验判断。不仅如此,王国维还把“美育主义”称作孔子所追求的最高精神境界,他在《孔子之美育主义》中说:“国画一技,宋元以后,生面别开,其淡远幽雅实有非西人所能梦见者……而世儒则援‘玩物丧志’之说相诋。”④《孔子之美育主义》,《王国维文集》第三卷,第158页。王国维反对士大夫对“艺术”的诋毁,正是为“玩赏”、“幽雅”的“唯情”心态正名。

正是在这种“审美无利害”的影响之下,梁启超把书法称为“最优美最便利的娱乐工具”。在他所谓书法的四美(线的美,光的美,力的美,表现个性的美)中,前两者是形式的美,力的美则为势的审美意蕴。梁启超说:“写字完全仗笔力,笔力的有无,断定字的好坏……写字,一笔下去,不能填不能改……顺势而下,一气呵成,最能表现真力。有力量的字飞动、遒劲、活跃。”在这里,势、力、真力、力量、飞动,成为互相咬合、夹杂难明的语义链条,也从一个侧面反映出“势”的语义模糊。细究起来,这里所说的“力”并非仅仅是指单线的“力感”,而是作为生成方式的“笔势”,所以才有“一笔下去,顺势而下”;真力、有力量、飞动、遒劲、活跃就是“势”的审美意蕴,即“力的美”。但梁启超对于“笔势”(生成方式)这个层面的解读是含混的,只说到“一笔下去,顺势而下”,这在很大程度上正是形、势分论的结果。一方面而言,“笔势”的隐匿、含混,使得“形式”找不到具体的生成依据,而只能依据静态的“黑白相衬”;另一方面,势的审美意蕴进一步凸显,更为加重了这种形、势的分离,而不能上升到张荫麟那种审美机制的阐释。

关于“形、势分论”,在林语堂那里,情况略显复杂。在节选的《中国书法》里,前半部分是将“形式”与“韵律”(或气韵)作为书法的两个方面,而后半部分则是从“动力学”和“笔势”的角度,进行“形式”与“韵律”的积极沟通。势的审美意蕴,被阐释为“韵律”,便与单纯的“审美愉悦”不同。在他这里,“愉悦”单单指向审美欣赏,“中国人往往以其愉悦之神态,欣赏一块寥寥数笔勾成的顽石,悬之壁际,早以观摩,夕以浏览,欣赏之而不厌。—此种奇异的愉悦情绪,迫欧美人明隙了中国书法的艺术原则,便是容易了解的”①《中国书法》,《二十世纪书法研究丛书》文化精神篇,第12页。,但“韵律”则指向作品本身的内在属性。在他看来,书法形式的理想“范型”,在于“不整齐的姿态中显现美质”,在于“取逆势却能保持平衡”。而这种形式的获得,正是得之于自然界“生命意志”的启示。因而,他把这最根本的动因,理解为植物生长所具有的劲力、波力、推动力,动物躯干中所提示的敏捷,而把上述统称为“动力的美”。他明确指出,这种动力原理即为书法中的“笔势”。从而,林语堂所理解的“韵律”更为内在、具体、机敏,所以,他一再强调毛笔的“机敏易感”,而能将审美意蕴的“韵律”与生成方式的“笔势”的内在关联进一步明确化,这在一定程度上弥合了“形、势分论”,从而上升到动力机制的层面(关于这点将在下文详述),表现出迥异于梁启超、张荫麟的独特视角,而与宗白华的“生命律动”暗通款曲,但关于这种动力学的阐释能否内在、具体,同样取决于林语堂对“形式”的认识。

正如前文所述,关于审美愉悦,并非没有质疑的声音。张荫麟视书法为“有结构的觉相”,其所引发的情感为正的情感,“此种情感多为愉悦,而非必为愉悦”,而有愉悦、悲凄、忧幽、惊眩(崇高)。邓以蛰《艺术家的难关》中则认为,“艺术根本就不仅是使你舒服畅快的东西”;沈从文则认为,书法使人“愉悦”的同时,还应该有更多的价值。前文指出,张汝伦对二十世纪中国美学的反思则表明,“审美无利害”式的“美只关情美无功利”,正是造成美与真、善脱离,进而将美学缩小为“艺术哲学”的内在原因之一。而“真”,同样也是宗白华得出“一切艺术虽是趋向音乐,止于至美”的结论之后所反思的“最深最后的基础”。那么,对于“势”而言,它的审美意蕴愈发趋向于力的美、韵律、快感,趋向于“美只关情美无功利”,而它的生成理据(笔势)、知识理据何尝不是需要反思的对象。进而,两者之间的割裂何尝不是形势分论、美只关情的结果?

点画与线条图

《吾国与吾民·中国书法》(1935年英文初版)

四、审美意识下的形、势弥合

相对而言,张荫麟《中国书艺批评学序言》是一篇有着严密论证体系的美学论文,他的论证首先便是从审美经验开始,概括人对外物(或其表象)的态度为:致用、穷理、审美。张荫麟在对相关概念的逐步界定中展开论述。①《中国书艺批评学序言》,《张荫麟全集》,第1178~1180页。

张荫麟所得的结论,书法是“有结构的觉相”,此类觉相所寓,为“正的情感”:优美与壮美。书法中优美与壮美兼具。

在此基础上,张荫麟特别强调的则是创作者与欣赏者之间审美情感的统一。在他看来,当时对于“情感表现说”存在一种误解,即“作者先有一种无所依托的情感而藉作品表露”。张荫麟认为这种理解不足为据,理由为欣赏者与创作者的审美经验与情感并不能保证随时相同。他对于鲍桑葵所说的“想象的表现,创造情感之附丽物,同时创造情感”也并非完全赞同,他的理由应该是反对觉相为情感的“附丽物”,因为张荫麟的觉相规律为“情感寓于觉相,觉相的‘结构’(性质、规律)决定情感”,如果一种特殊情感非要借由某觉相而存在,则不符合这种觉相规律。但张荫麟对于鲍桑葵“创造情感说”还是接受的,所以,他认为情感表现应为情感“出现”,如此才能保证创作与欣赏情感相同。应该说,相比大多数将情感表现说误读为“意在笔先”者,张荫麟准确把握了表现论的先验原则—普遍性。这对于书法审美机制,以及沟通欣赏与创造而言,无疑是一种积极的构建。但是,张荫麟对这种普遍性的解释,只是觉相与情感的关系(觉相支配情感)是普遍的,欣赏和创作之间的情感并非完全等同。在他看来,书法的创作与欣赏双方的情感能否等同,取决于一定的“技术的知识”,但这样的解读同样会陷入创作者的主观武断,因为,“技术的知识”本身就带有不同的个性体验。张荫麟接下来把这种“技术的知识”解读为一般的“笔路”,转向了另一种情感机制的解读—想象中重构创作活动—并以此作为沟通欣赏与创作的纽带。

(一)情感表现论:转向审美机制

同时,张荫麟又是克莱夫·贝尔式的“形式主义”者,比如他认为书法的欣赏与符号的意义无关,而他的情感定义,便与贝尔的“审美情感”极为接近,甚至他说的“情感寓于觉相之中”消除了贝尔“循环论证”的弊病。然而,与贝尔的处境相似,他必须面对“情感为觉相性质、规律所支配”,“有结构的觉相”中的“性质”、“规律”、“结构”,以及它们如何支配情感。

1.张荫麟:想象中重构创作活动

前文述及,张荫麟区分了线和形,但又把“笔”称之为“较粗之线”。关于“笔”如何表现情感,张荫麟从“线”与“线之结构”两个方面来回答。

在前文中张荫麟将书法归结为“直达的艺术”,因而他认为,线“单凭其自身之性格则可表现情感”,张荫麟分为四个方面:

(1)线的“动的历程”所引起的“体内回应”,即单线的节奏、曲直、强度所引发的身心反应。

(2)体内回应的增进与丰富,如笔虽为平面限分,但却引起立体的幻觉。

(3)体态模仿,暗线位置引起身体活动。

(4)想象中重构创作历程。

张荫麟说:“真正的吾人之观赏字艺,非呆然以目凝注之而已也,作一字时点画撇捺之动作,顺逆回旋之势,抑扬顿挫之致,观赏者盖在想象中一一重现之。观赏者不啻循创造者之历程而加创造。故艺术家在创造历程中所感觉之纯熟、之畅适、之雄健、之温柔,吾人可于笔画中感觉之。”②同上,第1190页。张荫麟接着说,达到“想象中重现创作活动”需要两个方面的条件,一为对“迹溯一字之笔路”,二为“知笔画之形态与其运笔之关系”,他称此两条为“技术的知识”,并以此回应上文中所说欣赏与创作之间普遍性的问题。技术的知识,一为笔路,一为笔画形态与运笔的关系。这种解读,除了上文所批评的主观武断倾向,似乎也带有“唯技术化”的倾向。所谓“笔画形态与运笔的关系”,与近世以来以“藏头护尾”为“技术”的用笔方式颇为接近,关于这点,周汝昌《永字八法》中有所批评③周汝昌《永字八法》,桂林:广西师范大学出版社,2012年,第77页。,而“藏头护尾”的最早理论来源—《书苑菁华》所载的蔡邕《九势》,但在另一版本—刘有定《衍极注》中,表述与“藏头护尾”并不相同④《历代书法论文选》书要篇,衍极卷二.上海:上海书画出版社,2007年,第424页。,这里不再详述。

实则,将“技术的知识”与“结构”相结合,才能成为一个解读书法审美与创作机制的独特视角。但在张荫麟接下来对“笔之结构之表现因素”的解读中,并没有将“技术的知识”贯彻下来,而是用曾国藩的“体”与“势”作为结构。张援引曾国藩“体者,一字之结构也;势者,数字、数行之机势也”,显然,这里的“势”即为前文中所说的“名词化的势”,即对字形外部形态的表述。张荫麟接下来将“体的美”分为“平衡”和“韵节”,都是从逻辑层面上研究外部形态的审美机制,而不是本文所试图探究的“弥合形、势”的审美机制。

在对梁启超两个问题(每笔须一气呵成,不能填改;一气呵成,特能表现力量)的质疑中,张荫麟提出了两个问题:为什么一气呵成特别能表现力量?为什么书法中不能填改?他对第一个问题的回答是:一笔之完全的欣赏须要聚精会神,追随其进程而综合之。须要观者在想象中重现创作活动。所以,填改的笔画分散了观赏者“循一定方向转移”的注意力,进而“精神松弛而不觉紧张”。而他对于第二个问题的回答,指出了两个原因:线是书法唯一的材料,观者的注意力全在于线;其他艺术以一气呵成之线构成为不可能。但这样的回答,似乎也很牵强。问题的关键在于,书法的欣赏是否一定循着笔路进行,或者当书法进入艺术欣赏时,时间的线性是否起着主导的作用?诚然,“一气呵成”就是沿时间展开的“笔路”,但这样的线性时间展开中同时完成了空间的造形,但这种“笔势”除了“一气呵成”之外,尚有空间中方向性的规约。如果不对此展开讨论,那么,对于形式的认识同样会趋于外在。正因如此,张荫麟所发现的空间上的“体”,即为外部形态的描述。前文所述,在张荫麟看来,“书艺非纯以意匠运用‘线条’之美术也,线条结构之大纲已大部分为非艺术的原因所断定,而艺术家必须受此大纲之束缚”,即为他说的“实用为导引原理”,这样的看法本来有其正当合理的一面,而不至于在艺术与实用之间过分割裂。然而,这同时也反映出他对结体的认识过于固定和表面。从而,他的“技术的知识”并没有深入到“结构”动态的生成环节,只是注意到势的连续,而没有深入到“势”在空间中所具备的具体方向性。

他转而从审美机制的角度解读了“想象中重构创作活动”,但对于“形势”中所包含的时空同一进程还是语意模糊。这,仍然未能弥合“形”与“势”的分离,这从他对“势”所做的名词化解读中便可以看出。

2.邓以蛰:心理与结体

邓以蛰《书法之欣赏》中“结体”一节,探讨结体与心理之间所依据的审美机制,这是全篇中引述克罗齐“直觉说”最为集中和明显之处。在克罗齐精神哲学体系中,直觉为人类精神活动的起点,是心灵的一种“主动赋形”活动。朱光潜便认为,直觉说更近康德“无所为而为的关照”,本来“无形式的物质”借助心灵的综合作用而得到形式,是康德“先经验的综合”说的变相。①《西方美学中的形式》,第163页。在邓以蛰看来,“毫无自然凭借”的书法,即为直觉主动赋形的结果。但如邓以蛰所述,行草书的“意境出自性灵”,篆隶楷静态书体为“形式化”的、有所凭借的,如此,正体书“结体”便归结为“形体之有,有在自我之感得”。但是,“不假于知识联想的直觉”只是邓以蛰所说“性灵之初”,直觉之外而又有物理之感与机构之感。正因如此,周宪、刘纲纪等建议用“心物交感”取而代“表现论”②王有亮《现代性语境中的邓以蛰美学》,北京:中国社会科学出版社,2005年,第13页。。

书法之结体,固亦以形为主,然此形不在其含意为何,而在其所引起观者之美感耳。大凡人对形体所起之感,其意趣乃因心理而别焉……书法之结体唯在其形……其所以起心理反应者亦自有其范围。③《书法之欣赏》,《邓以蛰全集》,第39、43页。

邓以蛰将这种范围分为三种:

观照之感 邓以蛰看来,形体是自我对外界的“感得”,这种感得依赖的不是知识联想,而是直觉中的视觉(见觉)。正是视觉成于左右两目,所以书法结体中才有“左右均称”、“揖让”、“相背”等均衡关系。邓以蛰称此为“观照之感”,即为外物形相“给自我形体之对立”。这样,本为先验的直觉既已混同于人体官能,而成为朱光潜式的心物交感。

物理之感 “天覆地载”、“上轻下重”则为地心引力、外来压力所导致的。

机构之感 自我的人体结构乃至宇宙之大,都成为一种“机构”。“此种根深蒂固之情感,表之于书法,则又四方、八面、中心、九宫之格式”,以至结体中的“错综”、“堆积”、“缜密”均为此类。

邓以蛰总结说:书法之结体,莫不有物理、情感为根据。毋庸讳言,邓以蛰此处不免有“以西释中”之嫌,与《书法之欣赏》其他部分相比,不免显得唐突甚至整体结构上的多馀,比之笔画、章法两节,并没有深入结体的实质。这种实质在于,如何将“观照之感”、“物理之感”以及“机构之感”转化为深入具体的内在结构,并且,这种转化方式是动态的结体依据。这种内在、具体、动态的、从点画到章法的生成依据,倒是在邓以蛰《书法之欣赏》的其他部分中,有深入的解读,但在那里,反而是对传统术语的深入解读,并无此种“心理与结体”的对照。因而,仅从审美机制的角度剖析结体的根据,恐怕也只能得出“篆书內抱,隶书外抱”的“外之一面”的静态结论,这正出于邓以蛰本人的反思。章启群认为,邓以蛰是从前期美学转向后期的书画理论研究,这种转变的标志正是《书法之欣赏》的发表,虽然《书法之欣赏》属于邓以蛰的后期著作,但此中“结体”一节的“心理与结体”,其理论与研究方法仍属于早期思路。

(二)生命意志论:转向动力机制

在新的形式术语替代了原有的点画、结构、章法的同时,“审美无功利”接绪文人的“情-形”传统,进而将“势”进一步引向了审美意蕴的层面。张荫麟虽然发现了梁启超形、势分论的缺憾,进而将形与势的关联“在想象中重构创作活动”,而又转向审美机制,称书法的欣赏为“体内回应”,结论则为“什么样的觉相决定什么样的情感”。如此一来,张的“表现论”思路便都成为对克莱夫·贝尔式的“形式主义”,即寻求抽象形式对情感的决定作用。相类似的,邓以蛰早期思想强调“心理与结体”的关联,把克罗齐的“直觉”混同于生理官能的“感得”,进而将本为理性先验的“直觉”归结为“性灵之初”。客观而言,这种形式与情感之间的逻辑关系,对于认识书法的审美特性来说,无疑是一种理性的进步,张荫麟就借此否定传统书论言之笼统的“意在笔先”;而邓以蛰却又说“书法未必使人舒服畅快”,则是为了摆脱所谓“人事情理的凭借”,走向“纯形世界”的“性灵表现”,应是回顾传统书论性情表达的多元所得出的结论。但无论如何,不管张荫麟还是早期的邓以蛰,都未真正发现“势”作为内在动力的一面。

这一点在林语堂那里得到回应。

关于林语堂美学思想的西方渊源,有研究者认为主要是西方人文主义思想。①李灿《林语堂美学思想探微》,湖南师范大学硕士论文,2004年。但就其范围而言,则又未免广溥而庞杂,仅就《吾国与吾民》中论述“中国书法”的部分来看,主要有:康德强调的理性局限性,叔本华的“唯意志论”,伯格森的“生命直觉说”,桑塔亚那的自然主义美学。其中,唯意志论是林语堂论述书法的基点,伯格森的“生命直觉说”使林语堂与宗白华的“生命律动”有些相似。但就林语堂文章的概念、观点、逻辑结构来看,主要还是表现为“一般的美学思想”,是从以上几种观点中撷取某种合理成分,但不是张荫麟、宗白华那种经过严密论证的美学。当然,这并不是否定林语堂某些观点的价值。

前文已述,林语堂从形式和韵律(或气韵)角度的书法解读,既已表现出某些独到之处。林语堂认为:“一切艺术问题都是气韵问题,吾们可以说任何国家都是一样;也可以说直到目前,西洋艺术中的气韵还未能取得主宰之地位,而中国绘画则常能充分运用气韵的妙处。”这与宗白华认为中西美术都以追求“气韵”为目的颇为相似,而显示出伯格森生命美学的影响。林语堂同时以为,中国人对气韵的“崇拜非起于绘画,而乃起于中国书法的成为一种艺术”,即“书法艺术表显出气韵与结构的最纯粹的原则”,而这种原则中的最高“范型”则为对“不规则的美”的崇拜,是不绝的取逆势却能保持平衡。而获得这种范型的手段即为林语堂所说的“性灵”原理。在这里,正是林语堂由形式入手而探求“形式形成原理”的思路,这样一点,便明显地区别于张荫麟的审美机制的研究。

当然,林语堂并非没有审美机制方面的论述。他说,“中国书法发现了一切气韵结体的可能的姿态,而他的发现系从自然界摄取的艺术的灵感”,尤其是自然界的“树木鸟兽方面”。“中国文人能从一枝枯藤看出某种美的素质,因为一枝枯藤具有自在不经修饰的雅逸的风致,具有一种含弹性的劲力”。在林语堂看来,这种“劲力”及传统书论“引用自然界之物象以喻书法之笔势”:“划如列阵排云,挠如劲弩折节,点如高峰坠石,直如万岁枯藤,撇如足行之趋骤,捺如崩浪雷奔,侧钩如百钧弩发。”但这时所说的“劲力”还是停留于单个的点画之类,这里所说的“笔势”还是静态的自然物(植物)种所蕴含的动势,即势的审美意蕴层面,这与林语堂论述动物躯体美时有明显不同。

但在林语堂这里,“动力的美”的审美机制只是一个过渡。这在他论述动物形体时,便逐步转向“动力机制”。

在林语堂看来,“每一种动物的躯体,都有其固有的和谐与美质。这和谐是直接产生自其行动的机能”。静止的来看,“(硬犬)头部和足端差不多形成方的构形—这样的形态奇异地呈现于中国书法中之钝角的隶书体”。易以言之,隶书这种静态书体也蕴藏“行动的机能”,如本文在分析林语堂形式术语中所述,这种方形是为不规则的四边形,在林语堂看来,它的获得手段为“取逆势而保持平衡”。

林语堂接下来的论述,则把“劲力”推向了“波力”和“推动力”。他说,树木动物之所以为美,是因为它们有一种对于波动的提示。“一枝梅花就令剥落了枝上的花朵,还是美丽的,因为它具有生气,它表现一种生长的活力……任何树木都含有美感,因为它提示这些推动力,特别是准对一个方向的行动或准对一个物体的伸展。它从未有意地欲求美观,它不过欲求生活。但其结果却是完美的和谐与广大的满足。”这里的“波力”、“推动力”与前文中的“劲力”不同,它们不再是单个线条所具有的美感,而是完成形式美的内在动力,是“准对一个方向的行动,准对一个物体的伸展”,是它的“欲求生活”生成“完美的和谐”和“美观”。进而,形式美并非自然的目的,自然的目的在于“行动的敏捷”和“欲求生活”,“自然也未曾故意的在其官能作用以外赋予猎犬以任何抽象的美质……它的连结躯体与后腿的线条,是以敏捷为目的而构造的,它们是美的,因为它们提示敏捷性”,是“和谐的机能功用现出和谐的形体”。进而,林语堂总结说“是一种动力的美,不是静止的美”。

林语堂称:“此种动力的美,方为中国书法的秘奥关键。中国书法的美是动的,不是静止的,因为它表现生动的美,它具有生气,同时也千变万化无止境。”他称书法的用笔为“具有行动之一惯性,不可摹仿,不可修改”,便与张荫麟的研究有所不同。张是从审美机制的角度回应梁启超“力的美”,而着重于“想象中重构创作活动”的审美机制,林语堂则是从内在生成的角度阐述动力机制。

《书法之欣赏》(1937年《教育部第二次全国美术展览会专刊》)

以“波动的动力原理”为基础,林语堂阐述更为完整、连续的“笔势”。在他看来,“笔势”原理对字形产生两方面的结果,一为“不规则的四方形”,二为“外表看似不平衡而却互相调剂,维持着平衡”的形体,比如林语堂所列举到《张猛龙碑》。不但如此,林语堂还以为,动力的美与静止的美的区别,正如“一张照相照着一个人或立或坐取一个休息的姿态,与另一个速写的镜头,照着一个人正挥着他的高尔夫球棒,或照着一个足球健将,刚正把足球一脚踢出去的比较”。林语堂还讥评道:“现代艺术为寻求韵律而试创结构上的型体,然至今尚无所获。”他在这里意欲说明,韵律才是结构的动因和内在规约,而不是以“试创结构”来寻求韵律上的变化,这又何尝不是对于当下书法的批评。

在上述动、静区别的方面,林语堂与宗白华论述“骨是运动的肢体”相似,但极为重要的不同之处在于,宗白华从“生命形式”的角度阐释传统美学的概念,林语堂是以“欲求生活”的“生命意志”论述形式的内在生成动因。林语堂此处所没能进一步深入的问题恰恰在于,不规则的四边形的内部所依据的生成原则是什么,“不平衡中维持平衡”的内在原因又是什么,问题正在于他所一言带过的“‘骨、肉、筋’这些字眼”的“哲理”,即传统书学概念是否蕴藏审美“譬喻”之外的“哲理”。正是对于这些问题的回避,林语堂所分析的形式仍是外部形态。相反,进行更为内在的动力学和形式研究,无论宗白华还是邓以蛰都没有放过传统书论中诸如“骨”、“骨气”、“骨法”、“筋、骨”等概念,这些正是围绕“形势”的“形势语族”。

五、形式之于形势:遮蔽

形式在西方,本来应有的坚实的理性原质,亦为西方理性思考的工具之一,即便其“可见形式”的背后也蕴含深邃的理性光辉,但转译之后的“形式”逐渐“弥散”为“视觉效果”,其深层原因正与“形即形式”有关。“形”在传统中,本为以“笔势”所生成,其间动力机制与审美机制完整合一,现在的“形式”在中西夹缝中,既已迷失了其形上的依据,甚至变成了“标置成体”。这样的结果正与“可见的形式”的解读,以及由此带来的“形、势”分论直接相关。

(一)“形势族语”之遮蔽

当以形式统括原有的点画、结构、章法之后,形式便成为新术语所导引的静态分析对象。那么,本已隐匿的“笔势”层面既已变为笼而统之的“一气呵成”,与此相关的“势”的语族更倾向于消失和模糊。关于笔势相关的概念,现列于下:

1.总括式的内在动力,即“一气呵成”:势、力(力,谓体也)、骨力(唯在求其骨力,而形势自生耳)。势、力、骨力、骨法对应的是形、骨体、骨气。

2.具有连续性、方向性、结构性的笔势过程:左旋右顾(《九势》),勾环盘纡(孙过庭、姜夔),回护,程瑶田讲“左旋、右旋”①程瑶田《九势碎事》,《明清书法论文选》,上海:上海书店出版社,1993年,第699页。,黄宾虹讲“勾勒”②《黄宾虹文集》书画编,上海:上海书店出版社,1999年,第365、443页。;纵横牵掣(孙过庭),“横鳞,竖勒之规”(《九势》);平直划者,字之骨体(项穆)。

尤其这种表明连续性、方向性、结构性的“势”的族语,往往又被总括性的“一气呵成”所遮蔽,这正是静态分析所导致的动态“笔势”模糊。

林语堂在讨论的最后说:“那些直线平面,圆锥形的广溥的应用,仅够刺激吾们,从未能赋予美的生气。可是此等平面,圆锥,直线及波浪形,好像已竭尽了现代艺术家的才智。何以不重返于自然?”可见,他对于某些新式术语的反对,那么,他的形式术语的目的即为“赋予美的生气”而又“重返于自然”,这应该看作林语堂基于书法特性所做的中西术语区隔。但他本人所使用的形式术语并非严谨而确定,线条、轮廓、结构、轴线、组织、对比、平衡、比例、排列、配合等等也并未作出严密的界定,未免庞杂无绪,而显然是“绍介式的文学”,而非严谨的美学。并且,林语堂自己的术语使用能否切合书法“美的生气”,同样是值得考量的,因为他在使用上述术语时所考虑的仍然是“构图的各种问题”,而非动态的“如何构图”。诚如曹建所批评的那样,书法新式术语的使用“多是以牺牲传统术语的更多内涵作为代价的”,那么,林语堂前文所说“骨、筋、肉”等字眼的哲理,仅仅是根植于生气和自然的“譬喻”吗?这在邓以蛰《书法之欣赏》(除“结体”一节)那里,恰能找到答案。

而这种基于“形即形式”的中西形式范畴对应,何尝不是对传统术语过度怀疑的起点呢?

以上对应的建立,都是基于在对传统书论形式术语所作的基本判断—点画、结体、章法—之上。但是,如果仅仅把点画、结体、章法三者当成“形式”概念,或者概念化的分级方式,不仅会忽视三者之间内在的联系(正如邓以蛰后来所发现的“势”在三者之间的贯通作用),还会忽视中国的“形式(形)”背后的形上层面和生成方式。更为关键的,点画、结体、章法,并不是书法形式概念的全部,围绕其中的每一个环节,都有更为具体的概念。比如点画的俯仰阴阳,绝对不是概念化的“线”所能界分;内在结构的平直与倚侧,乃至“(内)洞(外)达”(刘熙载《书概》),绝非外部形态的“不规则四边形”所能尽述;章法的行次与行气,乃至“不齐中有大齐”,绝非轮廓、轴线所能框定,等等。

当以“可见形式”进行中西形式范畴对应时,总有一些概念被隔离于“形式”之外。那些不以“可见形式”层面的词汇加以阐述的形式典范,如张怀瓘的“射空玲珑”,包世臣的“气满”,则被遗弃为“形容之辞”,但此中正有宗白华所说的“完形”原则;那些既包含形式的生成又包含形式本身的“使转”、“勾勒”、“回互”等,又因“技术的知识”的疏离而被理解成“创作的经验谈”。更何况,仍有那些看似“形式”的词汇,如“方圆”(见前文)被仅仅当成可见的形式概念。那么,在用“形式”取代“点画、结构、章法”的同时,“线的组织方式”之类能否还原三者之间的内在联系甚至生成方式的具体微妙呢?如果说,语言的微妙不可重现,是出于语言的无奈,并暂且承认传统书论有其逻辑上的某些松散;那么另一方面,笔势的周备所对应的“完形”,笔势所受到空间结构的规约(平直或倚侧),这些方面的严重遗失,正与可见形式范畴的中西对应,以及随之而来的“形势语族”的遮蔽直接相关。

(二)静态分析与动态挥运之抵牾

张旭曙对形式分析做出这样的结论:“对于文艺作品的动态生产过程的分析和已完成作品的静态考察之间存在观念上的抵牾。”①《西方美学中的形式》,第2页。对于以“重过程的时间质”的书法而言,动态生成与静态分析之间的抵牾便更为扩大了。

如前所述,“形即形式”这样的范畴对应,除了将形式作为原来“点画、结体、章法”之类的现代汉语表述词之外,其所带来的还有静态化的“字的解剖”(梁启超)。客观而言,形式分析不仅不可避免,其对于书法的整体性认识并有提升作用。但是,“形-势”这个概念所包含的动静合一的整体性,形及其生成方式的统一性,以及审美机制与动力机制的同一过程,都会制约对书法进行“形式分析”所使用的术语和原则。因而,书法的形式分析若要具体、深入、入人,既不能脱离由点画到章法个个环节的“完形”特征,不能脱离内在结构的合理性,又不能脱离“笔势”所带来的动态的、多变的不确定因素。然而,这种批评并非是说还是要回到传统书论的话语方式,而是说“形-势”亟需现代语境中的深层解读。

所谓静态分析,不仅是指对“形式”本身所作的几何式“解剖”,还包含审美机制中形式与情感之间的逻辑关联。

张荫麟在《中国书艺批评学序言》中对于梁启超展开批评,他批评梁启超的两点是:

书艺之特殊限制(亦可说是特殊优长)之一,乃每笔必须一气呵成,不能填改。

一气呵成之笔,特能表现力量。

很显然,梁启超“一气呵成之笔,特能表现力量”中有两个层面的“势”,“一气呵成”是对“笔势”的连贯性、完形性的整体描述,但“表现力量”则是审美意蕴的“力感”。所以,梁启超的真正问题是在于对动态生成(一气呵成)的模糊解答。

张荫麟认为第二点不能作为第一点的原因,意思是说,不能因为“一气呵成,特别能表现力量”,所以才“不能填改”。张荫麟的回答则为,基于“体内回应”的“在想象中重构创作活动”,“不能填改”的原因变成了影响欣赏者“逆溯”笔路。这种回答不免绕开问题的实质,把本为动态生成的问题转向了审美(仅为欣赏)机制。但即便是这样,张荫麟仍然无法完成欣赏与创作之间的审美经验普遍性,而诉诸“技术的知识”的障碍。但是,又有哪一门艺术没有这样的“技术的知识”?因而,张的解读正是对动态生成的回避,转向了审美机制的静态逻辑分析,这正是静态逻辑分析与动态挥运抵牾的表现之一。

但对于传统书论中的“情-形”之间,是否具备表现论的“情感-形式”之间那种严密的逻辑性,如张荫麟“情感寓于觉相的组织、规律”。换言之,从“情-形”的意象式论述,到“情感-形式”的逻辑对应,到底是一种理性的进步,还是两者之间存在根本区别,仍是一个需要讨论的问题。

结论

当整个传统话语在西学的颠覆中变成“形容之辞”,当“可见的形式”成为话语的中心,在宗白华之前,即便西方的形上学传统竟无人追溯,那么,书法的“形式”,其自身的形上依据却又隐匿在语言的频频更替、知识的层层埋没之中,也就只能剩下“形似”、“模仿”等本应为手段的目的了。与其说这种形式与力的割裂是梁启超真实的观念,毋宁说这种割裂是被语言所致:当形式成为话语的中心,似乎一种必然的形、势割裂便自然产生了。况且,梁启超之后的“势”偏为审美意蕴,“力”虽有内在动力的层面,而又裹挟于审美意蕴的“力感”,形、势的割裂便走向“表现”。“势”本包含形的生成手段,形、势的关联本来直指形上根源,但此时的“形式”,在积极“提升”了其审美价值、艺术地位的同时,何啻于一个“形只影单”、失去原则、漫无边际的what is visible,以至于近来,它会成为视觉效果、夸张变形、展览粘贴等等一切“新颖”、“时髦”的代名词。