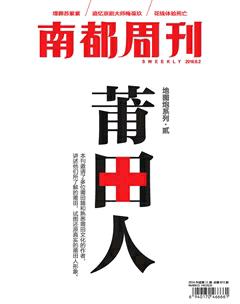

好吧,我黑了我的家乡

连清川

我的家乡是仙游,莆田下辖的一个县。多数情况下,当我说到自己籍贯的时候,会先说仙游,再说莆田。那时候游医危机还没有爆发,我只是本能地认为,仙游是一个更好的故乡的名称。

不过这并不意味着我有多么地热爱仙游。事实上,我对于福建的认同感,北部的福州,南部的厦漳泉三角洲,都有着些文化的亲近感,而对于无论仙游还是莆田,从未产生过什么桑梓故里的依恋。

仙游

我在仙游一直生活到我考上大学。按照弗洛伊德的说法,童年时候就决定了一个人的性格或者命运。但是我似乎在自己身上从来没有找到什么形塑自己性格命运的元素。一个人背弃自己的故乡恐怕需要特别惨痛的经历,可我也没有什么不堪的记忆啊。

仙游是一个乏善可陈的县,迄今为止仍然如此。在我记忆之中开始的仙游,是一个以农业为主的地方。我所生长的村庄,在在20世纪八九十年代的主要农作物是甘蔗,因为那里有一个糖厂。我父亲是厂里的小干部,我母亲是乡下的裁缝,因此我其实并没有经历过太多的农业劳作。不过,为了教育我努力读书考上大学,我父亲也经常会逼着我下甘蔗田,主要是要让我了解农事的辛劳从而惊起奋战,考取功名。可惜我从小是一个学渣,初中的时候便受金庸小说毒害,居然逃课去写武侠小说了。结局大家都知道了,我变成了一个行侠仗义的记者,一种失败的侠客。

仙游之乏味到可以用三句话来形容人们的日常生活:种甘蔗,“办面目”和妈祖庆生。到了今天大约可以换成另外三个字:搞红木家具,“办面目”和妈祖庆生。

“面目”是指人情往来,红白喜事,年节做寿。我父亲是“有身份”的人,倒也不太过问这些事情,然而我母亲深谙此道,村里红白喜事,何人寿诞,她极其清晰。“办面目”乃是一个专业活,没有什么容错空间。不同的亲戚朋友,不同的邻里关系,必须采用不同的待遇和不同的物质轻重。礼品在以往匮乏时代包括了线面、猪肉、鸡蛋等等。亲戚关系亲近的,必须有较多的礼品,用红盒子装好挑过去,马虎不得。

当然,“办面目”之所以是一件沉重的事情,更重要的是因为钱。所有的红白喜事和寿宴,都必须交钱的。而如果对方邀请不到场,这就几乎是断交宣言,万万不能错过。

你可以想象,在20世纪八九十年代家庭月入只有几百元的情况下,要如何筹措“办面目”的钱,是一件多么艰难的任务。

我从小便目睹父母亲年年为“办面目”一筹莫展,也目睹在所有的红白喜事、寿宴满月中,人们拱手作揖,觥筹交错。然而奇怪的事情是:人们从来不曾在如此沉重的人情交往中,获得多少真正的友情、亲情或相互协助的快乐。相反地,在整个仙游县,我所看到的,多是兄弟反目、亲戚交恶、朋友翻脸、邻里仇寇的案例。

也就是说:当人情成为一种负担之后,人们为此积累了许多怨气,从而从一件关系建设,变成了一种关系破坏。

但是我倒也非常理解。所有的人都生活得十分拮据和困顿。但是社会关系却是不得不维护的必需品。亲戚、邻里在物质匮乏的时代,乃是一个家族力量的重要武器,惟有依赖于此,最少表面地依赖于此,你才可能获得更好的生存空间。

然而物质匮乏时代的结束,并没有改变人们的行为习惯。寻找家族力量的动作,改成为了寻找政治力量和经济力量的运作。“办面目”依旧是一件重要的事情,不过对象不再是亲戚邻里,而是村里或亲友中,有钱或有地位的人。

因此,仙游人是极度现实的一个人群。在过去的20年里,他们的主要产业都是快速致富的产业,依附于外在市场的行业。最初是甘蔗,后来柑橘出口形势较好,齐刷刷全改了柑橘种植。现在,你在仙游几乎只能看见一种行业:红木加工。

其实我们的崇拜也是一样。其他的宗教形态在仙游都是异类的。我们是一个多神崇拜的系统。大家都说自己信佛教,但是其实妈祖崇拜并不在佛教系统里。但是这不管,每年一度的妈祖庆生大游行(在正月里),那是仙游全县的大事。在各村各镇游行之后,要将村里的妈祖护送到湄洲岛去朝圣。这样的一件大事,各家是要抽丁参与的。无丁可抽的,就要捐献了。

可是非常“政治不正确”地讲,我真的不以为(至少是我们村里)对妈祖的崇拜到底有多么虔诚。这么说吧,他们和中国大多数人号称虔信佛教但不过是和佛祖做交易一样,他们是和妈祖做交易。保佑发财,保佑考大学,保佑开枝散叶。

莆田

我对莆田就更加缺乏什么心灵认识了。在我考上大学的90年代,福建的交通还是十分不发达。丘陵地区的地形,使公路的开通具有不可逾越的技术难度和庞大财政投入的困难。因此,从仙游去趟莆田,在早年间是一件费时费力的事情。因此,我对莆田的认识,恐怕还赶不上我对我后来生活了多年的广州、上海,甚至是纽约的认识。

当然,我还是去过莆田许多次的,后来。主要在莆田市的城区。这也是一个乏善可陈的城市。没有什么林立的高楼,也没有令人印象深刻的文物古迹。惟剩下的美好的记忆就是南少林,在莆田称为光化寺,以及它的法物流通处。那是一个真正的弘法之地,人们可以在那里免费获得各类佛经。所以后来听说莆田人承包了许多寺庙,我是颇为吃惊的。

但是毕竟是和仙游语言相通、风俗相似的地方,因此莆田的习俗与仙游也大致相同,也是“办面目”的世界,也是妈祖庆生的世界。也是正月初三集中办寿宴。约莫人们对于“办面目”的苦恼都是一样的吧。

莆田人在外面大量当游医,这是自90年代开始的事情。在90年代之前,莆田和仙游是一样潦倒困顿的。据我所知,当时也有一个莆田糖厂,约莫也是当时的经济支柱。

莆田和仙游经济分野的开始,是90年代之后,脑子更加灵活的莆田人开始普遍地兴办鞋厂,为国外的品牌做代工,之后便开始了一波在全国销售假鞋的生意,当时莆田生产的假耐克和假阿迪达斯在全国知名。因此如果要论莆田经济的话,切莫以为游医是莆田的经济支柱,客观地讲,莆田市本身的经济实力,应当是依靠当年的来料加工获得了第一桶金,而非来自游医家族。游医家族的富庶,颇应该有点藏富于民的意思。

对于我个人而言,其实对于莆田印象最深刻的,是我在《南方周末》当记者时,被指派参与了对莆田游医的调查报道。具体的情节我已经多数忘却了,但是有一个事件我却深刻铭记。

我们当时在游医最为集中的秀屿镇下面一个村里采访。据说这个村乃是游医的老祖宗。当我和我的同事采访村长的时候,村长兴高采烈地讲起一个传说故事,说是村里有一个林姓的小伙子,救助了一个濒死的老者。这个老者给了小伙子一个药方,说是包治百病。原来是神仙!于是,这个林氏就用这个药方行医全国,救人无数,自己也因此而发财了。林氏不愿独占秘方,于是拿回村里分享,于是就有了莆田游医。

这个故事真是令人哑然失笑。原来每个哪怕是害人的产业,都要给自己一个正义化的包装。是因为莆田游医群体知道自身产业乃是一个缺德行业,因此要伪造这个神话故事,来弥补一些心理亏欠吗?

上海

几年前开始,我成为了一个上海的生意人。对于已经蔚为大观、势力庞大的莆田土豪,我自然不能放过做生意的机会。于是,我开始通过一些朋友的关系,接触到一些莆系的二代掌门人。

和我假想的面目可憎、满嘴镶满金牙的莆系青年土豪不一样,他们多是温婉可亲的青年一代,受过良好的高等教育,尊重知识,并且尊重像我这样曾经充满家国天下情怀的南方报业人。他们即便不曾听说过我,后来也都努力读过我的书或文章,并且深表敬意。

他们和我一样,对于已经来到的互联网大潮充满了恐惧和期待,并且试图寻找通往互联网的途径。他们非常详细、并且专业地和我探讨关于互联网和新媒体营销的各种可能性和方案,对此充满期待。

虽然因为各种原因,我终于也没有和他们达成大的生意单子(这倒不是我在虚饰逃避,我做的是正行生意,做成了也不会心怀愧疚),但是我始终与他们维持着良好的朋友关系,偶然互致问候,间或小酌两杯。

对了,他们多数不在和医院生意直接相关的领域里,而是在金融、营销、市场等业务中。

不过,我仍然耿耿于怀于他们的团队。因为,几乎清一色地,他们都是莆田人,并且多数都有亲朋关系。即便没有,也都是从莆田带出来的人马。我没有说出口,但是我想我的口吻和语气出卖了自己:他们都那么土,这你们也能忍?

他们虽然身处在大上海里,见惯着上海的纸醉金迷以及职业专业,从事着这个国家最先进的互联网金融、互联网医疗和互联网营销产业,但是他们依然依靠着最原始的血脉关联和家族管理,来扩展和执行他们的业务。他们的孩子也在上海上学,他们也在上海买房子,住在上海的高档小区里。我看着觉得一脸的不协调,可是他们却没有一点违和感。

还有,他们基本上都很崇拜和顺从他们的上一代:那些依靠着行骗和假药发达的游医。

回到莆田

因为当记者,我到过许多福建的大小城市乡村,也到过许多中国的大小城市乡村。在我看起来,这些城市乡村多数和莆田、仙游和我家乡一样,乏善可陈。没有林立的高楼,也没有什么保护良好的人文古迹,人们像游魂一样穿梭在其中,种甘蔗、“办面目”和妈祖庆生。

我在纽约的时候,去到美国的城市里,那些人听说我从纽约来,半是鄙夷,半是艳羡地说:纽约不是美国,纽约就是纽约。

大约和上海一样,上海不是中国。上海就是上海。

但是莆田不一样,莆田就是中国,莆田就是中国的一个普通的市。这样的地方,生存的所有内容就是:种甘蔗、“办面目”、为妈祖庆生。

我无法回溯仙游在我记事之前的样子是怎样的。我隐隐约约地从我外公的身上看见一点点的影子。他曾经是我们村的支书,拥有几乎神一样的权威。他几乎没有什么公权力,但村里的大小事情,几乎一力靠他的权威来确定。但是我们家仍然十分贫寒,我完全依靠着我母亲日夜不停的操劳和父亲微薄的工资来长大。

我对于我村、我镇和我县,几乎不存在任何无法割舍的感情,除了对我父母之外,这些地方轻飘飘得像今天它就算从地球上直接抹去,也赚不到我的一滴眼泪。

可是我特别能够理解我家乡人的现实与冷漠。他们所有的一切都来自于生存的压力,他们的生命轻贱到可以随着任何产业的变动而摇摆。他们种甘蔗,因为糖厂能让他们生存,他们种柑橘,是因为柑橘能让他们生存,他们搞红木家具,是因为红木家具能让他们生存。命不由己,多说何益?

他们“办面目”当然也是为了生存啊。他们能依靠什么呢?我外公过世之后的局面,是村里不再存续任何的个人权威和纽带了。村里没有什么权威可以作为他们的凭靠,祠堂也不再存在,只有钱才是最后的凭借。“办面目”能让无力者有力,让无权者有权,依附的目的不就是为了获得力量吗?

当然他们仍然相信了妈祖是一种神的力量。迷信也是一种力量吧,相信自己能够被保佑,至少有所凭借,也不至于最终的归宿都无所知晓。

然后当一切全部都消解完毕的时候,到底他们依靠什么来证明自己曾经以及仍然在这个世界上生存并且这种生存是踏实的不是虚幻的?只有钱嘛。

莆田游医约莫心里都非常清楚这门生意的确挺缺德的。他们一直通过各种非正式的渠道在告诉人们:我们虽然骗钱,但是我们不害死人的。这何尝不是一种心理补偿机制:从最初治性病的红糖水,到现在做整容的微整形手术,不都是骗钱不杀人吗?那个神话的心理机制也是一样的。

但是他们最终凭借了什么来确认自己呢?还只是钱而已。秀屿镇里,遍布着大大小小宛若鬼城一般荒无人烟的别墅,这是一种花钱的攀比,也是一种自我确认:我有钱故我存在。

我没有义务也没有兴趣为我的家乡和莆田辩护。我想说的只有一件事情:莆田只是一个普通的市,仙游只是一个普通的县。和所有的地方一样,他们没有青面獠牙,也并不丧尽天良。但他们也不是官方言辞里说的少数坏人作祟,也不是那些热爱家乡的人所辩护的山明水秀人杰地灵。他们就是集体无意识地跟着钱走了。他们行尸走肉般地做游医,“办面目”,拜妈祖。

缺乏自治能力的人,只能跟着钱走;缺乏社会能力的人,只能“办面目”;缺乏思考能力的人,只能拜妈祖。这个情况,放在任何一个中国的县市里,都是一样。它们一样地乏善可陈。

好吧,我黑了我的家乡。我愿意去保护泉州,去保护沪语,去保护每一个值得我保护的地方。