防风固沙生态功能区生态修复适宜物种的评价指标

嵇萍+高志球+高吉喜+田美荣+王亚萍

摘要:防风固沙生态功能区多处于沙化区,生态环境脆弱、抗干扰能力弱。由于经济社会发展,人为干扰严重、风蚀现象突出等原因,已经给华北、华东等地区的生态安全造成威胁,因此,加强这些地区的生态修复刻不容缓。筛选适宜的生态修复物种是实施高效生态修复的前提,而物种适宜性评价指标体系的建立则是首要工作。为此,根据稳定性和持久性、因地制宜和适地适树、综合性与主导性筛选原则,进行防风固沙生态功能区植被适宜性评价体系指标筛选,确定3个一级指标,包括一般生态适宜性、防风固沙效果、经济管理指标,以及11个二级指标、16个具体指标。防风固沙生态功能区生态修复适宜物种筛选,可提高生态修复效率,为从根本上提升生态功能奠定基础,进而实现“绿水青山就是金山银山”的号召。

关键词:防风固沙生态功能区;生态修复;适宜物种;评价指标

中图分类号: S181;X171.4

文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2016)04-0436-04

近年来,土地沙化、荒漠化成为全球性的重大环境问题,作为荒漠化最严重的国家之一,我国荒漠化土地总面积 262.37万km2,占国土总面积的27.33%,其中沙化土地面积173.11万km2,占国土总面积的18.03%,沙质荒漠化土地主要分布在我国的西北、华北北部和东北西部,主要分布于干旱荒漠的绿洲边缘、半干旱草原和半湿润森林草原地区。为保障国家生态安全,加大对生态环境保护和修复的力度,国务院于2010年年底印发了《全国主体功能区规划》,其中防风固沙型重点生态功能区总面积为121.2万km2,占国土总面积的12.63%。防风固沙生态功能区多处于沙化区,生态环境脆弱、抗干扰能力弱,由于经济社会发展,人为干扰严重,风蚀现象突出,已经威胁到华北、华东等地区的生态安全,因此,加强其生态修复刻不容缓。

全球受损生态系统的恢复和重建是改善生态环境、实现可持续发展的关键,已经成为全人类共同面临的课题[1]。针对沙化地区的生态问题,国家投入大量的人力、物力和财力对其进行生态修复,大量生态修复工程的实施使沙化地区生态退化的现象有所缓和,但是由于过去的生态修复工程主要以生态问题为导向,工程实施对生态功能的重视不够,生态退化的趋势仍在加剧。主要存在以下一些问题:重视植树造林但未考虑物种生理特性与气候条件的相关性,成活率低、“小老树”现象突出;后期维护管理耗资大,难以持续;生态修复未重视生态的功能提升,生态工程的实施未能发挥出最大的生态与经济效益。为此,需要恢复、重建适应新环境条件的防风固沙功能区生态修复工程[2]。

在全球范围内,生态修复是一项具有风险的工程[3],修复结果往往是不可预测的。因此人工干预的生态修复工程需要从筛选“适地适生”物种着手,以减少风险,使修复结果可控。物种筛选对于短期种群的建立和长期生态系统的形成都有重要的作用。植物固沙作为一种防沙措施由来已久,世界各国对防风固沙生态功能区树种的选择进行了长期而广泛的研究。在对生态修复物种的筛选上,我国学者主要采用的方法有试验法[4]、经验法[5]、价值法[6]和综合效益评估法等。为避免各方法的缺点,并考虑物种筛选的可行性,构建物种筛选指标体系,分别采用试验法、经验法和价值法获得相应指标值,在此基础上采用综合效益评价法对其进行整体评价判别,是相对理想可靠的方法。为此,本研究结合已有的研究成果,筛选影响防风固沙功能的物种指标,并采用系统科学层次分析法构建指标体系,提出评价流程,目的在于为防风固沙生态功能区生态修复工程建设筛选适宜的物种,从根本上提升生态系统的整体生态功能,为落实“坚持绿水青山就是金山银山”的总号召奠定坚实基础。

1 适宜物种筛选原则

1.1 稳定性与可持续性

防风固沙植被因树种组成及结构配置不同,其生态服务效能存在较大的差异。固沙植物种群的稳定性和持久性是植物治沙工作的一个重要的理论和实践问题[7]。从我国防风固沙生态功能区的立地条件看,大气、土壤、生物等环境因素决定了防风固沙生态功能区主要集中分布在降水量稀少、土壤瘠薄、蒸发量大的干旱、半干旱地区。因此,考虑到植物对这些特殊自然环境的适宜性,应重点考察植物的耐旱性、耐寒性、耐贫瘠、耐盐碱和抗病虫害能力。

1.2 因地制宜、适地适树

适地适树选好植物是防风固沙生态功能区生态修复工程建设的关键。如何科学合理地选择优良的防护林树种、优化防风固沙生态功能区的生态环境,使其更好地体现生态服务功能和生态防护效益是防风固沙生态功能区生态修复工程建设中迫切需要解决的问题。

适地适树主要指所选植物应当适应当地的自然环境,这是防护林建设的关键。大量资料表明,固氮树种能适应严酷的立地条件,特别是例如刺槐、狭叶胡颓子、黄花锦鸡儿、灰赤杨、黑赤杨、沙棘等树种。Panagopoulos等通过试验,得出常绿松与固氮树种混交造林方式是最好的树种与搭配模式[8]。但是所谓的优良固沙植物应当适应当地的自然条件及其所处的演替阶段。当固沙植物不再适应环境及其演替阶段时,需及时更新替换,做到适地适树、适时适树。

1.3 综合性与主导因素原则

浑善达克沙漠化防治生态功能区以固定、半固定沙丘为主,科尔沁草原生态功能区地处温带半湿润与半干旱过渡带,气候干燥,土地沙漠化敏感程度极高。阴山北麓草原生态功能区气候干旱,生态环境极为脆弱,风蚀沙化土地比重高,干旱频发,多大风天气,是北京市乃至华北地区沙尘的主要来源地。土地沙化严重、干旱缺水,对华北地区的生态安全构成威胁。因此,在对防风固沙生态功能区植物进行适宜性评价时,防风固沙功能是主导因素,应重点考虑,如植株防风能力、抗沙埋、种子定根能力、滞沙尘能力、保水能力、降风能力等。

不同的防风固沙植物种均具有一定的经济价值,多数以饲用为主,也有部分具有工业、药用、观赏性价值。所以在选择生态修复植物时,对于同等防风固沙能力的植物,应注意多选择经济价值高的,综合考虑物种的生态价值和经济价值,以利于提升该区人民的生活水平。

2 评价指标体系框架的构建

物种适宜性评价指标体系是定量描述物种和环境相互作用关系和结果的重要手段,应体现物种和生态环境可持续发展长期稳定的关系,反映修复区内物种承受外界压力的能力和影响环境的程度。

2.1 构建思路

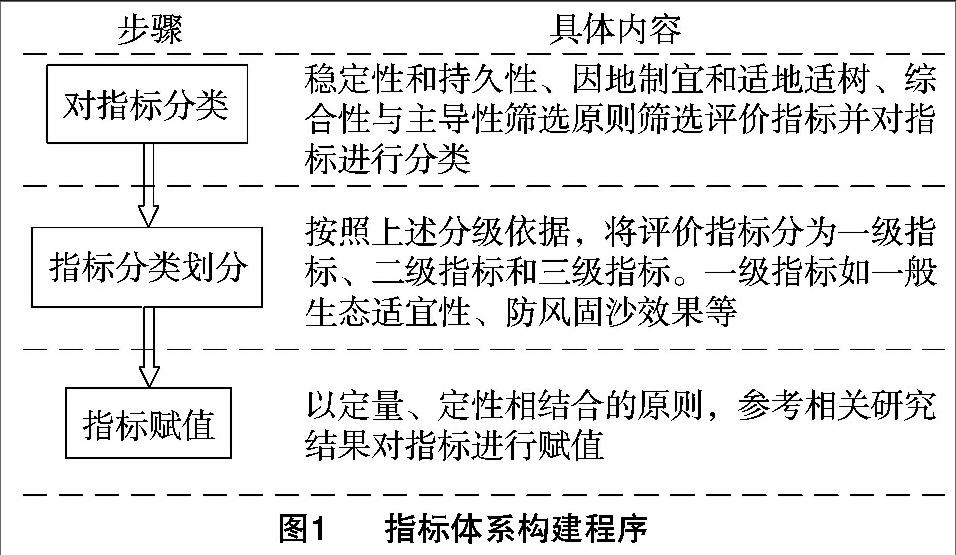

生态环境恢复与重建以科学为基础,用生态恢复学理论和生态经济学原理指导生态修复指标选定的全过程;坚持生态效益、经济效益、社会效益的高度统一,使系统整体功能最强,综合效益最佳。因此,指标的筛选应坚持全面性、现实性、准确性、稳定性、持续性、均衡性和科学性相结合,能够准确反映防风固沙生态功能区生态修复系统的主要内容。筛选指标既要考虑防风固沙生态功能区与其他生态功能区的差异,又要考虑不同层次的需要,以便对防风固沙功能区实施生态修复进行科学评价。按照系统科学层次分析法提出反映防风固沙功能区生态修复的子系统,在子系统内严格选择个体指标[9]。根据上述原则和指标分级依据,笔者建立了如图1所示的指标体系构建程序。

2.2 物种筛选指标框架

防风固沙生态功能区物种的生态适应性包括适应防风固沙生态功能区特殊环境的能力和抵御病虫害的能力。其中最主要的影响因素是大气、温度、阳光、水分、土壤酸碱度等自然环境条件,因此,应对于物种的耐寒性、耐干旱、耐瘠薄、耐盐碱特性等进行考虑,确定各物种对这些环境因素的适应范围[10]。我国防风固沙生态功能区多处于沙化区,浑善达克生态功能区以固定、半固定沙丘为主;阴山北麓草原功能区气候干旱,风蚀沙化土地占比高;科尔沁草原生态功能区土地沙漠化敏感程度极高,适宜性评价应重点考虑物种的防风固沙能力,物种防风固沙能力主要包括植被的滞沙尘、降低风速、保水、改变地貌能力等。此外,生态修复是长期工程,高效的生态修复还需要长期的资金投入。因此在选择生态修复物种时,同等防风固沙能力的植物,应注意考虑经济成本,主要包括苗木成本、管护成本等。

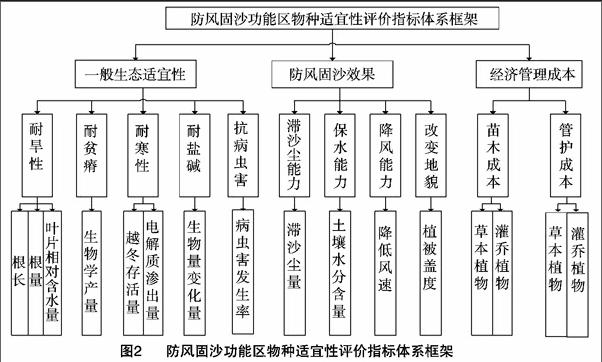

围绕上述防风固沙生态功能区植物适宜性评价指标筛选的原则,结合我国防风固沙生态功能区温带干旱、半干旱区特殊的自然环境条件,经过专家系统的初选、复选统计结果及建议,最后根据专家打分的建议和统计结果,确定包括一般生态适应性、防风固沙效果、经济管理指标这3项一级指标。在一级指标的基础上划分出11项二级评价指标、16项具体指标(图2)。

2.3 具体指标来源及解析

2.3.1 一般生态适应性 适地适树选好植物是防风固沙生态功能区生态修复工程建设的关键,结合我国防风固沙生态功能区温带干旱、半干旱区特殊的自然环境条件,应重点考虑植被的适应性,包括耐旱、耐贫瘠、耐寒性、耐盐碱、抗病虫害能力等。

(1)耐旱性。植物的耐旱性是指植物忍受水势低的能力,其内部结构可与水分胁迫达到热力学平衡,从而不受损坏或减轻损害[11]。Keeley等在半干旱气候的美国科罗利亚地区比较不同基因型的早熟禾时发现,抗旱表现好的栽培种根在土壤剖面中深层分布量较大,深层根的量及分布与植物的抗旱性有关,根的深扎(以根长或根量表示)已被认为是抗旱的一个重要特征[12]。

植物的抗旱性与植株的水分状况有关,叶片相对含水量被认为是植物在水分亏缺下是否维持生长的一个很好指示[13]。叶片相对含水量与水势相比是更好的水分状况指标,它能够很好地反映水分状况与蒸腾作用之间的平衡关系。

(2)耐贫瘠性。植物的耐贫瘠可定义为生长介质中的氮浓度较低时,植物具有维持正常生长的能力,并获得与足氮时相当或相近的籽粒产量或生物学产量。因此,以氮含量来分析土壤贫瘠,研究植物对缺氮的反映是研究植物耐贫瘠的一个重要指标[14]。

(3)耐寒性。植物的耐寒性是指植物对低温寒害的抵抗

能力[11]。目前对植物抗寒性研究基本集中于2个方面:一是在低温胁迫下植物体形态结构变化的研究,二是低温胁迫下的生理生化响应研究。要确定植被是否耐寒,通常要进行区域田间栽培试验,根据越冬存活率来评定其抗寒性。此外,生物膜是低温伤害作用于植物细胞的原初部位,低温作用可引起膜结构破坏、透性增加、电解质大量外渗。由于植物抗寒能力不同,电解质外渗量存在明显的差异[15],因此测定电解质渗出率可以用来衡量植物抗寒性的大小。

(4)耐盐碱。耐盐碱性是作物对盐害的耐性[16]。通常将土壤中盐浓度高于这个环境因子称为盐胁迫,植物生长过程对盐胁迫非常敏感。同时,生物量是植物耐盐性的综合体现,即对盐胁迫的综合适应,植物生长过程对盐胁迫非常敏感,生物量变化提供了评估盐胁迫程度和植物抗盐能力的可靠标准[17-21]。

(5)抗病虫害。病虫害的发生往往影响植被健康,并且对生态系统的演替有着重要的影响。根据病虫害的发生率对植株进行筛选,有助于经济快速地解决植被病虫害问题,通过科学合理地投入相应的财力、物力,最后达到最佳的防止防风固沙生态功能区病虫害发生的效果。

2.3.2 防风固沙能力 在风蚀过程中,植被可以通过多种途径对地表土壤形成保护,减少风蚀输沙量。首先,地表植被可以通过根系固定表层土壤,改良土壤结构,减少土壤裸露的机会,进而提高土壤抗风蚀的能力;其次,植被可以通过增加地表粗糙度、阻截等方式提高起沙风速、降低大风动能,从而削弱风的强度、携沙能力,减少土壤流失和风沙危害。植被拥有的这种保持土壤、减少风力侵蚀的功能即为防风固沙功能[22]。

沙粒无论是以何种方式运动,都是以风为动力的[23]。因此,植被的阻沙作用决定于其防风性能,不同植被的防风固沙效果表现在其对近地层风速的减弱以及输沙量的减少。输沙量是指风沙流在单位时间内通过单位宽度的断面所搬运的沙量[24]。有学者利用风洞研究了土壤含水量与风蚀之间的关系,认为土壤含水量是抑制风蚀的主要因素之一[25]。Bagnold的研究结果显示,在风速基本保持稳定的状态下,植被盖度与土壤吹蚀量呈明显的负相关[26]。在我国北方农牧交错带的相关研究也显示,冬春季节的放牧降低了地面植被的盖度,加剧了土壤风蚀作用[27]。

从维护生态平衡的角度来看,防风固沙区种植植被的功能包括防御风沙、改善小气候、保持水土等,因此选择植被的滞沙尘、降低风速、保水、改变地貌能力作为防风固沙能力的二级指标(图2)。

2.3.3 经济管理指标 生态修复是长期工程,高效的生态修复还需要长期的资金、技术和人员投入。因此,在选择生态修复植物时,同等防风固沙能力的植物,应注意考虑经济成本,主要包括苗木成本、管护成本。

3 筛选方法流程

3.1 参评指标标准化

由于指标体系中的各项评价指标的类型复杂,既包括统计数据,又包括试验数据、属性数据等,这些数据的单位各不相同,很难对其实际数值进行直接比较。为了易于计算,有必要对各项指标的原始数据进行标准化。对于统计数据和试验数据,可采用极差标准化方法。极差变换的思想是将最好的指标属性值规范化为100,最差的指标规范化为0,其余指标用线性插值方法得到其标准值。对于没有定量监测数据的评价指标,采用专家级分法标准化。该方法主要依靠专家的经验等进行赋分,鉴于专家对同一问题的主观看法与感受有差异,难以准确客观地对指标进行赋分,具有较强的主观性,因此在评价过程中要尽量采用多个专家综合分析的意见。

3.2 指标权重的确定

在选定物种适宜性评价指标并进行量化分级后,还需要确定物种适宜性评价指标的权重。指标权重的准确与否在很大程度上影响评价的正确性、科学性。确定参评因子的权重主要有2种方式:一是数学计算,一般采用经验评分法、层次分析法和灰色系统方法以及熵权法;二是利用专家知识系统。熵权法为客观赋权法,反映信息无序化程度,可以度量信息量的大小,某一指标反映的信息越多,表明该指标所在评价中起到的作用越大,得到的熵值越小;反之,熵值越大[28]。因此,在防风固沙功能区物种适宜性评价中运用熵权法对指标反映的信息进行度量,各评价指标的权重最终由评价指标构成的判断矩阵来确定。

3.3 物种综合效益评价指数法

为了能用定量的方法对防风固沙功能区物种适宜性评价进行评价与筛选,需建立1个物种综合效益评价指数。其阈值范围在0~100之间,0表明物种适宜性最差,100表明适宜性最好。为了更清晰地表述物种适宜性情况,对物种综合效益评价指数进行健康状态的分级[29],可分为3级:最适宜、较适宜、不适宜。综合效益评价指数模型如下:

3.4 指标适宜性分级判定

物种综合效益评价指数的值在0~100之间,用连续的实数表示其等级标准:值为100为最好,值为0为最差[30](表1)。综合效益评价指数的具体标准为:(1)0~40,表明该物种完全不适宜种植在防风固沙生态功能区;(2)41~80,表明该物种可以种植在防风固沙生态功能区,但不是最优种;(3)81~100,表明该物种可种植在防风固沙生态功能区,为最优种。

4 讨论

防风固沙功能区生态修复物种的筛选是高效生态修复的前提,但是物种适宜性涉及区域、植物生理、经济效益等多个方面的内容,要做到全部客观地量化十分困难。为此,本研究从物种防风固沙功能出发,选择对于防风固沙功能区最重要、最具代表性的指标,按照系统科学层次分析法确定4个一级指标,包括一般生态适宜性、防风固沙效果、经济管理指标和保护缓急程度,以及11个二级指标和16个具体指标。本研究针对同一地区(具有相似的地理位置、地形地貌、气候条件、土壤条件等)、同一修复时间段的物种进行指标筛选,在理论研究角度看比较完善。在实际操作过程中,可根据研究区实际情况进行修正,并不断完善。本研究所提出的防风固沙生态功能区物种适宜性筛选思路、方法和流程,对于水源涵养生态功能区、土壤保持生态功能区、生物多样性生态功能区具有指导意义。

生态修复适宜物种筛选仅仅是生态修复的前期研究,为了更好地指导生态修复实践,在未来的研究工作中,需要进一步构建适宜物种修复的数据库,按照区域特征,分区研究制定出物种筛选指标的具体参数并录入数据库,进而指导生态修复工程,最终达到减少生态修复工程中的投入浪费、提高生态修复效率的目的。

参考文献:

[1]杨兆平,高吉喜,周可新,等. 生态恢复评价的研究进展[J]. 生态学杂志,2013,32(9):2494-2501.

[2]王继和,马全林,刘虎俊,等. 石羊河下游防风固沙体系建设模式[J]. 水土保持研究,2007,14(1):64-66.

[3] Crookes D J,Blignaut J N,Wit M P D,et al. System dynamic modelling to assess economic viability and risk trade-offs for ecological restoration in South Africa.[J]. Journal of Environmental Management,2013,120:138-147.

[4]温都日呼,王铁娟,张颖娟,等. 沙埋与水分对科尔沁沙地3种蒿属固沙植物出苗的影响[J]. 生态学报,2015,35(9):1-10.

[5]王裕文,朱 钧. 台湾地区培地茅适应性调查[J]. 水土保持研究,2002,9(3):88-91.

[6]常兆丰,王大为,段晓峰,等. 民勤荒漠区几种主要植物的相对生态价值[J]. 干旱区资源与环境,2015,29(9):86-91.

[7]尚建力,刘春红. 沙漠中防风固沙植物种群选择的探讨[J]. 安徽农学通报,2010,16(17):167-169,176.

[8]Panagopoulos T,Hatzistathis A. Early growth of Pinus nigra and Robina pseudoacacia stands:contributions to soil genesis and landscape improvement on lignite spoils in Ptolemaida[J]. Landscape and Urban Planning,1995,32(1):19-29.

[9]徐宣斌,赵 军,李世清,等. 西部地区生态修复限制因子及评价指标筛选[J]. 水土保持研究,2005,12(6):42-45.

[10] 易治伍. 乌鲁木齐市园林植物适宜性评价[D]. 乌鲁木齐:新疆农业大学,2008.

[11] 于林清,云锦凤. 中国牧草育种研究进展[J]. 中国草地学报,2005,27(3):61-64.

[12]Keeley S J,Koshi A J. Drought avoidance in the Kentucky bluegrass[C].Madison,WI:Agronomy abstracts,1995:154.

[13] Lehman V G,Engelke M C,White R H,et al. Leaf water potential and relative water content variation in creeping bentgrass clones[J]. Crop Science,1993,33(6):1350-1353.

[14]苏日古嘎. 禾木科牧草抗旱、耐寒、耐贫瘠特性比较研究[D]. 呼和浩特:内蒙古师范大学,2007.

[15]胡荣海,赵玉田,高吉寅. 用质膜透性鉴定玉米苗期抗寒性[J]. 植物生理学通讯,1981(6):35-37.

[16]王 为,潘宗瑾,潘群斌. 作物耐盐性状研究进展[J]. 江西农业学报,2009,21(2):30-33,36.

[17]夏 阳,林 杉,张福锁,等. 叶片淋洗对盐胁迫下玉米生长和矿质营养的影响研究[J]. 生态学报,2001,21(4):593-597.

[18] Debez A,Ben H K C,Abdelly C. Salinity effects on germination,growth,and seed production of the halophyte Cakile maritima[J]. Plant & Soil,2004,262(2):179-189.

[19] Passos V M,Gama N O S C,Oliveira J G,et al. Growth and ion uptake in Annona muricata and A. squamosa subjected to salt stress[J]. Biologia Plantarum,2005,49(2):285-288.

[20] Gama P,Inanaga S,Tanaka K,et al. Physiological response of common bean (Phaseolus vulgaris L.) seedlings to salinity stress[J]. African Journal of Biotechnology,2007,6(2):79-88.

[21]王树凤,陈益泰,孙海菁,等. 盐胁迫下弗吉尼亚栎生长和生理生化变化[J]. 生态环境,2008,17(2):747-750.

[22]韩永伟,拓学森,高吉喜,等. 黑河下游重要生态功能区防风固沙功能辐射效益[J]. 生态学报,2010,30(19):5185-5193.

[23]周心澄,李广毅,薛智德,等. 毛乌素沙地生态经济型防护林体系效益研究(技术总报告)[J]. 水土保持研究,1995,22(2):36-69.

[24]叶功富,王小云,卢昌义,等. 不同生长发育阶段木麻黄海岸林的防风效应[J]. 海峡科学,2008,10(10):68-70.

[25] Bisal F,Hsieh J. Influence of moisture on erodibility of soil by wind[J]. Soil Science,2010,102(3):143-146.

[26]Bagnold R A. The physics of wind blown sand and desert dunes[M]. London:Springer,1941.

[27]海春兴,刘宝元,赵 烨. 土壤湿度和植被盖度对土壤风蚀的影响[J]. 应用生态学报,2002,13(8):1057-1058.

[28]熊 勇,赵翠薇. 山地城镇化进程中土地生态安全动态评价研究——以贵阳市为例[J]. 水土保持研究,2014,21(4):195-202.

[29]李茂娟,李天奇,王 欢,等. 基于模糊综合评判的长春市生态系统健康评价[J]. 水土保持研究,2013,20(1):254-259.

[30]闫 妍,朱教君,闫巧玲,等. 基于遥感和GIS方法的科尔沁沙地边界划定[J]. 地理科学,2014,34(1):122-128.安晶潭,张 爱,陈 凌,等. 基于系统动力学与模糊预警模型的畜禽养殖资源环境承载力预测[J]. 江苏农业科学,2016,44(4):440-444.