中小企业品牌建设态势、影响及应对*

——基于东中西部二十六省3306份调查问卷

■王 慧 贾广余

中小企业品牌建设态势、影响及应对*

——基于东中西部二十六省3306份调查问卷

■王慧贾广余

内容摘要:我国各级城镇中小企业遍及一二三产业,涉及各种所有制形式,覆盖国民经济各个领域。中小微企业已成为我国市场经济最活跃的因子,是增加就业、稳定社会、自主创新的主力军,在国民经济和社会发展中具有高度的战略地位。但是,我国中小微企业品牌建设还是比较滞后。为准确把握我国中小企业当前的发展脉搏,找准中小企业发展面临的问题,本文在我国东中西部26个省市,针对中小企业品牌建设进行了系统的专题研究。

关键词:中小企业品牌建设

我国各级城镇中小企业遍及一二三产业,涉及各种所有制形式,覆盖国民经济各个领域。据2012年国务院最新报道,我国各类中小微企业达5200万户(包含个体工商户),占全国企业总数99%,完成了全国55%的税收、60%的GDP、68.3%的出口,提供了80%的城镇就业岗位,65%的发明专利、75%的企业技术创新和80%的新产品开发。中小微企业已成为我国市场经济最活跃的因子,是增加就业、稳定社会、自主创新的主力军,在国民经济和社会发展中具有高度的战略地位。但是由于我国中小企业发展起步比较晚,对市场波动、宏观经济政策的调整比较敏感,且天然存在着一些发展劣势。由于规模小,在采购、生产、销售、研发等方面不经济,在风险承受能力上比较弱、在市场交易中居于劣势地位、在公共资源获取上处于弱势地位。为准确把握我国中小企业当前发展脉搏,找准中小企业发展面临的问题,本文在我国东中西部26个省市,针对中小企业品牌建设进行了系统的专题研究。

中小企业的界定

表1 中小企业规模划分依据(年销售额)

世界各国对中小企业的界定标准主要有两类,一类是定性标准,主要从企业经济特征和控制方式加以定义,核心定性为“独立所有”、“自主经营”、“较小的市场份额”等;二类是定量标准,主要从若干数量指标衡量企业规模大小的角度进行界定。世界上绝大多数国家主要采用定量标准,我国也采用定量标准,主要包括雇员人数、行业所属类型、年营业额等指标。本文主要从定量为主,辅助定性界定中小企业。

课题组进行了实地考察、召开座谈会、电话访谈以及网络调研等形式,共回收有效问卷3306份,取得了丰富的一手企业数据。本次调研,来源于东部地区的中小企业1480家,占比44.8%;来源于中部地区的中小企业1116家,占比33.7%;来源于西部地区的中小企业710家,占比21.5%。调研中小企业基本涵盖了我国中小企业较为集中的产业和行业。从产业上来看,主要集中在第二、第三产业,以第二产业分布最多,共1804家,占比54.6%;第三产业共1475家,占比44.6%。从行业上来看,生产/市场服务业比例较大,共783家,占比23.7%;重工业共690家,占比20.9%;个人消费服务业共634家,占比19.2%;建筑业共558家,占比16.9%;轻工业共557家,占比16.8%;社会公共服务业共57家,占比1.7%;农业共17家,占比0.5%;其他共10家,占比0.3%。从企业规模上看,小型企业数量最多,共1329家,占比40.2%;中型企业共1147家,占比34.7%;微型企业共830家,占比25.1%。从企业年销售收入上看,年销售收入在1亿元以上共217家,占比6.6%;5000万-1亿元共194家,占比5.9%;1000-5000万元共1484家,占比44.9%;500-5000万元共1369家,占比41.4%;100-500万元共28家,占比0.8%;100万元以下共14家,占比0.4%。

表2 不同规模企业具备的核心竞争力

中小企业品牌建设的调查问卷分析

当前,企业间竞争已进入品牌竞争时代。企业品牌建设对中小企业发展有着重要现实意义。

(一)企业自身品牌感知

在调研中小企业中,具备核心竞争力是技术优势的共1385家,占比41.9%;具备品牌优势的共1018家,占比30.8%;具备营销方面优势的共787家,占比23.8%;具备管理方面优势的共116家,占比3.5%。说明了当前中小企业在品牌形象塑造上已经有了一定的认识。

从不同规模企业来看,中型企业在品牌上的核心竞争力优于小型和微型企业,且在管理方面明显比小型和微型企业更具有优势。

(二)企业品牌建设现状

中小企业在制定品牌发展规划时,依据市场调研结果来判断共1517家,占比45.9%;根据以往经验来判断共1019家,占比30.8%;依据二手资料收集来判断共770家,占比23.3%。

在对品牌建设对企业发展作用方面,认为决定性作用的共790家,占比23.9%;认为重要作用的共2146家,占比64.9%;一般作用的共271家,占比8.2%;辅助作用的共99家,占比3.0%。

在企业品牌建设地位方面,将品牌作为战略资源进行建设的共1441家,占比43.6%;将品牌作为一般资源进行建设的共116家,占比3.5%;只是进行简单的品牌内涵阐释的共1749家,占比52.9%。

在企业品牌管理现状方面,没有品牌管理部门,也没有品牌管理人员的共813家,占比24.6%;设有临时的品牌管理部门,由市场部或产品部中层经理兼职管理的共744家,占比22.5%;没有品牌管理部门,但在市场部或产品部有专职品牌管理专员的共648家,占比19.6%;有专职品牌管理部门,设置了中层部门经理的共575家,占比17.4%;有专职品牌管理部门,并设置了分管品牌的高层经理的共526家,占比15.9%。

在阻碍企业品牌建设的原因分析中,认为缺乏强有力的质量、技术支持的共1114家,占比33.7%;决策层对品牌的认识程度不够高的共1017家,占比30.8%;品牌缺乏核心价值的共826家,占比25.0%;盲目品牌延伸的共254家,占比7.7%;品牌形象朝令夕改的共62家,占比1.9%;抓不到用户的品牌需求的共33家,占比1.0%。

在企业品牌宣传途径方面,口碑传播共3190家,占比96.5%;人员推销共2536家,占比76.7%;传统媒体广告共1921家,占比58.1%;户外广告共1808家,占比54.7%;公关活动共1673家,占比50.6%。

(三)企业品牌建设投入

在企业品牌宣传投入计划方面,人员推销共2113家,占比63.9%;传统媒体广告共1832家,占比55.4%;新兴媒体广告共1673家,占比50.6%;公关活动共1673家,占比50.6%;口碑传播共1633家,占比49.4%;户外广告共1355家,占比41.0%;企业官方微博共1154家,占比34.9%。

企业品牌建设目标方面,国际知名品牌共760家,占比23.0%;区域知名品牌共995家,占比30.1%;国家知名品牌共936家,占比28.3%;省内知名品牌共615家,占比18.6%。

在品牌建设投入计划方面,销售渠道开放共2651家,占比80.2%;产品研发共2460家,占比74.4%;售后服务共2172家,占比65.7%;生产设备改进/更新共1808家,占比54.7%;广告宣传/促销共1808家,占比54.7%;价格管理共787家,占比23.8%。

从不同产业类型看,第一产业在生产设备改进、广告宣传和价格管理方面的投入明显高于第二、第三产业企业;在售后服务方面的投入明显低于第二、第三产业。

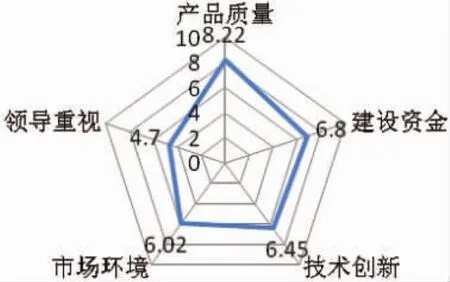

根据调研结果显示,一方面产品质量是企业品牌建设的第一影响因素。产品是企业赢得消费者口碑、建立知名品牌的基础,产品质量的好坏直接影响企业品牌建设的成败。另一方面,品牌建设资金的支持也是影响企业品牌建设的重要因素。品牌需要进行广泛传播,需要宣传等方式来形成名牌效应,需要雄厚的品牌建设资金支持。

图1 中小企业品牌建设影响因素

表3 不同产业企业在品牌建设上的投入

中小企业品牌建设综合分析

未来的竞争是企业品牌的竞争。企业形成强有力的自我品牌,企业就具有了消费者识别企业商品功能,导向消费者,提升美誉度与知名度;企业自我品牌可以采用法律手段保护本企业商品的商标专用权,美誉度高的企业商标能够促进企业新产品开辟新的市场,增强对消费者的吸引力,扩大市场占有率,从而提升产品和企业形象。因此,企业品牌战略已成为世界竞争的核心因素,已成为世界各大品牌企业战略的重要组成部分。但是,从课题组对我国中小企业品牌建设的调查来看,我国中小企业实施品牌战略还存在很多问题,具体如下:

(一)知名度不等同于品牌,品牌概念缺失

很多中小企业认为做广告,增加企业的知名度,在消费者中引起轰动效应就是品牌,对品牌认识存在误区。根据调研,大约60%以上中小企业认为通过广告提升企业知名度,从而塑造品牌。广告投入巨大,消耗了企业的大量资金,一旦产品出现问题就会适得其反。其次,很多中小企业将品牌界定为“好的名字+好的包装与商标+知名代言人代言=品牌”。这就陷入了品牌误区。企业品牌=知名度+美誉度。因此,中小企业应该在加强企业自身产品质量,从消费者角度,设身处地为消费者考虑,这样才能塑造具有长久核心竞争力的企业品牌。

(二)加强中小企业的转型升级,避免低层次的重复技术引进

根据调研,75%中小企业缺少核心技术支持。改革开放以来的我国企业发展主要是初期的“代工”发展经济,一直处在国际技术产业链的最低端。到目前为止,我国中小企业出口的产品还是主要集中在加工贸易、农产品、轻工业产品等,工业方面,很多行业不具有国际上核心技术开发能力,核心技术的知识产权稀少,高新技术产品主要靠进口。国内由于通过合资、合作等引进了国外发达国家的国际品牌,经过一定时间我国民族品牌不但没有在国际市场上立足,反而丢失了国内市场。因此,目前我国中小企业资金缺乏相对缓解,人才、技术等转型升级成为当前我国中小企业发展品牌的主要制约瓶颈。

(三)陷入品牌延伸误区,看中短期效益

创业初期形成一定知名度与美誉度的产品的企业家们盲目自信,盲目扩张,未进行市场分析,过早实施多元化经营,而且很多不是与本企业初始的核心技术相关联,仅看中短期效益,或者盲目从众心理,这就导致陷入品牌延伸误区。以巨人集团为例,当初的巨人集团是以电脑为核心技术发展起来的,可以说是民营企业发展的代表,但是到了上世纪90年代中后期转向了房地产业,房地产业与电脑业没有相关性,盲目的品牌延伸使得巨人集团消失在国内市场竞争中。品牌延伸是在核心技术基础上在核心技术产业链上向上向下进行延伸,对于我国中小企业资金、规模等有限现实来说盲目品牌延伸是一种误区,应该学习意大利中小企业经验,把“单一品牌”做强做大。以法拉利为例,这是一家中小企业,但其品牌实力能够与世界上任何大汽车公司相抗衡,该公司一直从事该产业研究,集中了世界汽车产业最高端、最尖端生产系统与发动机文化,把设计理念体现的淋漓尽致。

按比例分配与一到五年级学生接触到的平均分配截然不同,学生一时难以接受。所以我在问题解决第一、二课时,除了引导学生自主探索出按比例分配问题的常用三种解决方法(列方程,常规解法,分数解法),还重在引导学生找到新旧知识的联系,让学生认识到,以前我们所学的平均分也是一种按比例分配,只不过它是一种特殊的按比例分配,是按1∶1分配,是每份分得一样多。按比例分配是平均分的拓展,平均分是按比例分配的特例,让学生体会两者之间的辩证关系。

(四)品牌核心价值缺乏

品牌是依附于产品实体,产品实体又体现企业品牌文化。品牌是一种无形资产。这种无形资产是企业文化、价值观等的外在化,是一种看不见摸不着的东西。要培养这种无形资产就要掌握本企业产品的核心价值。目前我国绝大多数中小企业缺乏核心价值,很多中小企业的产品在消费者心目中没有形成一定的理念。比如一提到海尔,消费者就会想到“真诚到永远”的服务理念,一提到意大利服装,消费者心目中就自然而然想到世界名牌女士类服装。当前缺少核心价值成为我国中小企业争创国际知名品牌的主要制约因素之一。

(五)品牌形象陷入朝令夕改误区,要坚持“有所变有所不变”

品牌形象一旦朝令夕改就无法形成强势品牌,无法在消费者心中建立强有力的产品意识,破坏了消费者已有的认可与记忆,从而使得消费者忠诚度下降,原有消费者群体流失。北京因特尔国风网络软件技术开发有限责任公司更名为“3721”公司,没有达到预期效果,又改回原来的阿里巴巴,从而占据了市场,塑造了品牌。因此,要在品牌形象争创过程中坚持“有所变有所不变”的原则。

另外,对于一个企业而言,品牌与文化对于企业有着同样重要的作用。这两者间不仅是企业内外的形象展示,而且更是企业的巨大无形资产。当今社会,企业的竞争是品牌的竞争,更是品牌所代表的文化竞争。文化竞争是企业间高层次的竞争。企业必须塑造独特的品牌文化来适应这种竞争局面,只有赢得文化竞争优势的企业及品牌,才可得到世人的瞩目和消费者的青睐。所以企业文化与品牌建设越来越多的出现在人们的字眼中。

企业文化是永远不能替代的竞争因素,企业靠人才和文化取胜。缺乏文化底蕴的品牌建设是苍白无力的,没有企业文化建设去“造”品牌,就好比搭建空中楼阁,建设得越宏伟壮观越容易倒塌。尤其炒作出来的品牌是经不起市场经济的狂风巨浪的,因为内涵不足,企业的出发点或者说企业文化与社会的道德价值观有冲突。总的来说,品牌是文化的载体,同时文化又使品牌具有了独特性和不可替代性,现今的市场竞争日益激烈,产品同质化日趋严重,企业间的竞争也由产品竞争转向企业文化和企业品牌的竞争,因此企业文化建设成为品牌塑造过程中不可缺少的一环。

我国中小企业品牌建设“三层面”应对策略

争创中小企业国际品牌需要从企业层面(技术创新、文化创新、产品创新等)、消费者层面(知名度、美誉度、价值观等)、机制层面(信息共享机制、协同机制、品牌预警机制等)等“三层面”进行品牌战略建设。

(一)企业层面

1.技术创新。突破发达国家对我国技术的低端锁定,笔者建议,建立中小企业技术联盟与信息共享平台。中小企业缺少资金的困境已经有所缓解,已经不是当前我国中小企业发展的主要困境。根据调研,我国当前中小企业最缺少的是人才与技术。因此,要建立行业内中小企业技术联盟,构建人才信息、数据信息、技术信息等共享平台,研究共同技术创新,共享技术创新成果。

2.文化创新。根据调查,很多中小企业还没有认识到企业文化传播的重要性,企业文化创新更是缺乏。企业文化是企业产品体现出来无形资产,具有巨大能量与潜力。因此,应该创建创新中小企业文化,增强消费者对企业文化的认可与传播,进入“全民参与”、“全面互动”的知名度与美誉度、消费者忠诚度的中小企业文化创新良性可持续发展轨道。

3.产品创新。21世纪是快速发展的世纪,信息化、网络化、知识化时代特征明显。消费者需求变化也是瞬时万变,市场产品供给也将随之而变。为此,笔者建议,产品创新要向个性化、多样化、多功能化、智能化、绿色化、集成化、加速化等方向发展,时刻关注市场与消费者需求结构的变化,及时准确掌握信息进行产品创新。

(二)消费者层面

1.中小企业品牌形象设计。品牌形象设计是企业核心价值观的体现,凝聚了企业的文化与灵魂,中小企业品牌形象设计要进入企业战略规划的高度。为此,笔者建议,品牌形象设计要从国际化、消费者角度进行形象设计,从差异中明确找到适合于自身企业的位置,要对企业品牌根据形势发展进行主动适时定位调整,根据变化之大的社会要对品牌形象设计的简洁易记、准确、足够联想空间的感性表达;对于发展型中小企业品牌形象设计,根据系统性、创新性、可执行性、周期性、可持续性等原则从整体型与阶段型进行中小企业品牌形象设计。

2.中小企业品牌知名度。知名度是让消费者知晓本企业产品,知名度高可以促进销售,寻找合作伙伴,提升产品档次等作用,我国中小企业主要依靠广告宣传投入进行提升企业品牌知名度,形式比较单一。为此,笔者建议,通过自身努力提升产品与服务质量、认真履行ISO26000新社会责任标准、支持政府有益于社区群众消费者的公益活动等多途径多角度多方面提高中小企业品牌知名度。

3.中小企业品牌美誉度。美誉度是消费者对其的看法与表述,是中小企业长期为消费者提供满意产品与服务的实践总结。调查显示,当前,我国很多中小企业美誉度不是很高,远远低于发达国家中小企业的美誉度。因此,笔者建议,中小企业从为消费者提供更多价值;倾听消费者意见,妥善处理消费者不满意的地方;严加企业产品品质控制,保证产品品质与消费者期望一致性等途径提升企业品牌美誉度。

(三)机制层面

1.建立健全中小企业品牌预警机制

第一,质量保障机制。通过企业标准化、商品标准化、国际标准化等发挥标准化功能,构建全企业标准化系统,形成有效中小企业品牌质量保障机制。第二,市场应对紧急反应与互助机制。引进危机管理机制,及时、准确、恰当处理危机中小企业品牌的市场应对机制,将一切有损企业品牌的危机事件运用正确的途径扼杀在萌芽状态。中小企业跨行业危机互助机制,明确界定跨行业品牌组织职能,改进政府对其组织管理模式,赋予一定的危机处理权,依法对行业协会进行监督。同时,政府部门在对中小企业品牌建立与完善过程中处理危机的扶持与优惠政策,成立相应公共部门危机应对机构与服务体系,完善中小企业社会危机应对保障机制。

2.构建信息协同与共享平台机制

通过构建信息共享平台,使中小企业及时、准确、完全的掌握市场信息,构建信息共享平台机制,形成行业协会中的“抱团”谈判等集体力量,进一步提升中小企业“地区”品牌、“人物”品牌、“奖项”品牌、“品质”品牌等。同时,通过政府购买对中小企业倾斜,中小企业与大企业联合形成品牌团队等进行协同提升品牌途径完善中小企业品牌建设。

参考资料

1.林汉川等.中小企业管理[M].北京:高等教育出版社,2006:4-16.

2.林汉川等.中国中小企业发展报告2014 [M].北京:北京大学出版社,2014:44-60.

3.Evangelista R,Mastrostefano V. Firm size,sectors and countries as sources of variety in innovation [J].Economics of Innovation and New Technology,2006,15(3):247-270.

4.Sawers J L,Pretorius M W,Oerlemans L A G.Safeguarding SMEs Dynamic Capabilities in Technology Innovative SME-large Company Partnerships in South Africa [J].Technovation,2008,28 (4):171-182.

5.金桂荣,张丽.中小企业节能减排效率及影响因素研究[J].中国软科学,2014,(1):126-133.

6.李柏洲,徐广玉,苏屹.中小企业合作创新行为形成机理研究——基于计划行为理论的解释架构[J].科学学研究,2014,(5):777-786.

7.卢加元.中小企业云服务选择风险与应对策略研究[J].南京社会科学,2014,(3):57-61.

8.林汉川,管鸿禧.我国东中西部中小企业竞争力实证比较研究[J].经济研究,2004,(12):45-54.

9.吕臣等.未来的新一轮减税让利政策应向中小实体经济倾斜[J].经济纵横,2014,(3):12-16.

10.林汉川,魏中奇.美、日、欧盟等中小企业最新界定标准比较及其启示[J].管理世界,2002,(1):126-130.

责任编辑:孙铁铭

*基金项目:国家社会科学基金青年项目(15CJY073);山东省社会科学规划项目(11DJJJ10);山东建筑大学博士基金项目(XNBS1253)的阶段研究成果。

作者简介:(王慧,山东建筑大学商学院工商管理硕士研究生,主要研究方向:中小企业管理、公司治理等;贾广余,山东建筑大学商学院副教授,经济学博士,研究方向:西方经济学)