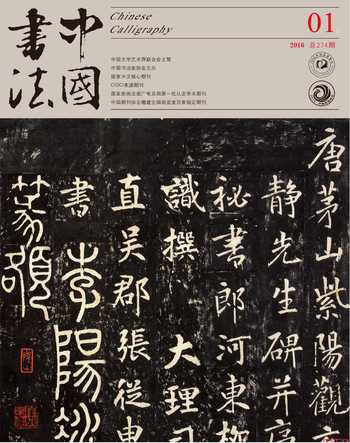

女篆刻家刘淑度的艺术成就

叶梅

【摘要】女篆刻家刘淑度作为齐白石的弟子,不仅得到白石家法真传,印风瘦劲刚健,作为女性的她,治印精工闲雅更是别于其师的重要特征。中国艺术史上留名后世的女性少之又少,女印人更是屈指可数,这有极其深刻的社会和历史原因,性别不应成为衡量艺术高低的藩篱,对艺术的评价应回归于艺术本身。

【关键词】刘淑度 篆刻 女性 艺术

纵观整个中国艺术史,由于社会和历史的原因,留名后世的女性少之又少,齐白石老人曾经感叹过:『从来技艺之精神,本属士夫,未闻女子而能及。即马湘兰之画兰、管夫人之画竹,一见知是女子所为,想见闺阁欲驾士夫未易耳。』有趣的是,这段话正是他为其女弟子刘淑度印集所题,说完上述这番话后,他话锋一转,赞叹道:『门人刘淑度之刻印、初学古人,得汉法,常以印拓呈余,篆法刀工无儿女气,取古人之长,舍师法之短,殊为闺阁特出也。余为点定此拓本后,因记数语归之。』

一、学艺经历

刘淑度一一八九九 一九八五一,名师仪,号淑度,祖籍山东德州,一生从事教育工作。刘淑度从教之余,热爱篆刻,治印六十余年,成印超过三千方,有《淑度百印集》及《齐白石、贺孔才批刘淑度印稿手迹》留世。

刘淑度自小就喜欢篆刻,十余岁时见好友家藏字画下边的题名落款印章,就对印章产生了特殊的感情。有一次随祖父逛商场,她看见别人刻章,非常着迷,回家后便弄些粘土和成泥,弄成一个个小方块琢磨着刻。她的祖父心疼她,出钱为她买印石,她越发沉醉其中不可收拾。

刘淑度学印,非常勤奋,未拜师前,自学古人,即成规模。据她回忆,在读中学时,一度因学习紧张而放下刻刀,后受时任商务印书馆总编高梦旦的鼓励,越加勤力。及长,为了学习篆刻,她四处投师访友,她拜的第一位老师是北平师大附中的国文教师董鲁安。董先生认为她的刻法近似齐白石,建议她转学齐白石。此后,刘淑度先后受教于张海若、章南溪。张海若先生传她绝技『颖拓』。据她回忆,一般的拓,是先在要拓的原物上均匀地涂上墨,铺上纸,然后手拿软布在纸上轻轻地拂按。张海若的『颖拓』则别具一格,他把要拓的原物放在旁边,看着原物拿笔蘸墨在纸上画、抹、点,作品与原作在似与不似之间。她的另一位老师章南溪先生的书法和篆刻都很好,尤其是隶书写得很出色。刘淑度在章先生那里学了两年多的书法篆刻,受益良多。章南溪主张印从书出,强调要练好书法,认为篆刻文字笔画可断,但气需贯通。章南溪强调印人各有不同刀法,他因刘淑度刀法不类己法,因此并不建议她学习自己的刀法,同样建议她向齐白石求教。刘淑度在入齐白石门之前,曾向齐白石的学生贺孔才学习了大约一年,贺孔才对刘淑度的指导极为尽心。但他虽为白石弟子,却认为『我学不到老师的刀法,他的那种气势难学。你的刀法像老师,你可向老师学习』,也建议她拜入齐门。

但其时齐白石已为海内知名大家,刘淑度欲入其门谈何容易!她在追随上述老师学习期间,曾数次寻找机会拜入齐白石门下,但均因白石年老而推脱。后经李苦禅帮助,将其作品带给齐白石,齐白石看后,很是满意,终于同意收她为学生。一九二七年春末,刘淑度正式拜师,日后随白石学艺多年,白石曾为之订立润格。齐白石曾经对刘淑度说:『我的徒弟很多,但是在篆刻上成绩突出的只有三个。第一,是罗祥止;第二,是余中英;你是第三个。你虽然是第三个,但在女子中是难得的。』罗祥止是刘淑度的师弟,因为他的功底深,所以,齐白石对他十分器重。他在北平呆了约两年,临走时,齐白石特刻『吾道西行』以赠。齐白石曾对刘淑度说:『他(罗祥止)回四川,吾道西矣。你何时回德?你回德州时,我刻「吾道东行」送你。则吾道东矣!』可见齐白石对刘淑度篆刻水平的推重。

二、艺术风格

在得各位老师指点之前,刘淑度有一段自学的日子,据她回忆:『自从我在上海得到高梦旦先生的鼓励后,我一直在钻研金石篆刻,我的刀法有了一定的进步,篆刻技艺也有了一定的提高。我注意读别人的印谱,我特别喜欢吴昌硕的印。』吴昌硕治印秉承『印从书出』,将砖铭文字、图案纹饰以及大篆融为一炉,采取冲切结合的刀法,长于『残破』的运用,呈现出古拙苍劲、浑朴厚重、金石味浓厚的艺术风格。刘淑度现在可见的留存最早的一方印大约是一九二二年所刻『吴书韵印』,分析这方印作,不难看到,其艺术水平已达到相当高度,这方印在刀法上采用单刀直冲,结构上采用平直之势。印面线条追求破碎的残缺美。我们将这方印与吴昌硕的『湖州安吉县门与白云斋『相较,不难看出她在刀法、结构上对吴氏的承袭。再将之与齐白石『壬戌主农』比较,此时虽未入齐门,但确如时人所见,在刀法上和齐白石非常相似。

齐白石在论及自己印学发展时说过:『余之刻印始于二十岁,以前最初自刻名字印,友人黎拙厂借以《丁黄印谱》原拓本,得其门径。后数年,得《二金蝶堂印谱》,方知老实为正、疏密自然,乃一变。再后喜《天发神谶碑》,刀法一变。再后喜《祀三公山碑》,篆法一变。最后喜秦权纵横平直,一任自然,又一大变。』《天发神谶碑》用笔爽利,收笔多以尖角下垂,齐白石之单刀直冲法正能体现其爽直之趣,《祀三公山碑》结体宽博、笔画斜直纵横、结体圆方结合,深有苍劲拙朴之茂,而秦权纵横平直,都是齐白石印风的体现。他曾自述刀法『我刻印,同寫字一样。写字,下笔不重描;刻印,一刀下去,决不回刀。我的刻法,纵横各一刀只有两个方向,不同一般人所刻的,去一刀,回一刀,纵横来回各一刀,要有四个方向,篆法高雅不高雅,刀法健全不健全,懂得刻印的人,自能看得明白。我刻时,随着字的笔势,顺刻下去,并不需要先在石上描好字形,才去下刀。我的刻印,比较有劲,等于写的笔力,就在这一点。常见他人刻石,来回盘旋,费了很多时间,就算学得这一家那一家的,但只学到了形似,把神韵都弄没了,貌合神离,仅能欺骗外行而已。他们这种刀法,只能说是蚀削,何尝是刻印。』关于齐白石的印风,其实最为特别之处在于其用刀的猛厉老辣。对于猛厉老辣的界定,需得慎之又慎。因为稍一过头就可能失于尖刻乖戾。齐白石早期开创齐派印风时,艺术界对之毁誉参半不能不说是因为这种风格不同寻常所致。从美学范畴看,优美的东西因为整齐、柔和、工雅,自然容易让人接受,但奇崛、浑朴、厚重的风格起码在第一印象上就不是那么容易让人接受。从西方美学的角度来说,后者属于崇高的范畴,乍一接触,在心理上容易让人产生恐惧、压迫之感。

贺孔才在《齐白石贺孔才批刘淑度印稿手迹》一书中,评价刘淑度的印作时,曾数次提到她已经达到齐白石的境界。如贺孔才批刘淑度『张韵堂』一印,就评价道:『刚健绝伦,深得白石先生家法。但不及前二印浑成。』在论及『郭希汾印』一印时,又赞日:『此印刀法之峭厉、章法之错落,已窥白石先生之藩,惜气力稍弱耳。然即此已为时贤所不能梦到也。』又如『李佩琦』一印,贺孔才明确指出:『此纯萍翁之作,刚健古朴,前无古人,萍翁有传人矣』。而齐白石对刘淑度印作的评价也有相似的话语,如『冰心』一印,贺孔才曾赞曰:『即此冰心一印,寥寥数笔,当代作家,除白石先生外,未见有能为之者,欣佩,欣佩!』对这方印,连齐白石自己也说:『叫别人看,谁都会相信出自白石之手。』以上种种,不难看出刘淑度师法齐白石印风的结果。

值得注意的是,不仅是贺孔才自评自己没有学到齐白石用刀的气势,刘淑度晚年总结自己的治印风格时曾经说过:『尽管我在金石篆刻上没学到老师的百分之一、千分之一,但就是这百分之一、千分之一,我有责任和义务把它传下去。所以,我这些年来,除了个人钻研老师的刀法外,还收了几个学生,尽我所能把他们教好,使白石老师的篆刻刀法不失传,以对得起国家和人民,以告慰去世的老师。』这其中固然有自谦的成分,然而独提『刀法』二字,恐怕与齐白石刀法那種独特、难学的气势相关。

在关于齐白石是否有人代笔捉刀的讨论中,李苦禅之子李燕曾提及二人,但谈到齐白石的弟子中,刘淑度治印也有名,因此有人怀凝刘淑度早年是否也曾替老师捉刀治印一事时,李先生断然否定。他说,『我父亲心胸磊落,什么事都不藏着掖着,我跟随他老人家数十年,这些事不可能没有一点耳闻。再者,刘淑度是我父亲介绍进入齐门的,了解她,我父亲晚年还带我去刘淑度家。提到她学治印很刻苦,她曾为鲁迅治印两方,但由于她是女子,她的腕力难以为齐翁代劳。』『腕力』二字,在此为批评之语,但笔者认为,深可玩味,具体还得从刘淑度印作风格谈起。

刘淑度治印,固然有老辣苍劲之处,这已是常论,也是其师承的结果,前文已述,此处不再多言,然而,纵观《淑度百印集》,不难看到,小印居多,其印作之精彩,除公认的苍劲老辣,更在于她对小印的把握,下文试述一二。

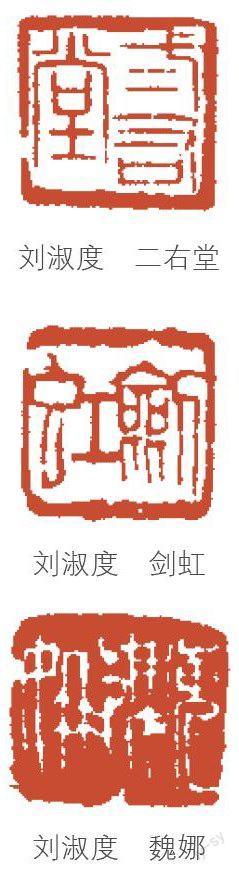

如『董藩』『鲁庵』『胡』『梓琴』『魏娜』『兆祥』『宝书』『北平陈氏』等印,大不超过lcm,无论朱白,无不安排妥帖,用刀无猛厉之势,却多有举重若轻之态,以白文『魏娜』一印为例,印中两字笔画很多,但作者在印面中却将每一笔画交代得清清楚楚,不仅如此,笔画轻重节奏处理得当,在如此小的印面,如此多的笔画的情况下,印面还大胆大面积留红,使得整个印面章法疏密得当,未见丝毫臃肿挤闷之感,只让人觉得秀美清爽,此番功夫,恐非大丈夫高唱大江东去之豪放,而多得闺阁刺绣之精致。又如白文『宝书』『北平陈氏』等印,用刀莫不是轻轻划出,无需腕力,唯求精雅,白文如此,朱文更是精雕细琢。

又如『沈听如』『宋哲敏』『张云鹤印』『禹初』『冰心』『刘放圆』『励公』『二右堂』等印,虽比前印略大,但也都是大不过2cm的小印,用笔亦极为细腻,以『二右堂』为例,该印秀雅之至,常人难及,印面文字用刀细而不弱,笔画虽断,气却连贯,印面留边相对较粗,与印文呼应,印面左边框下有意留白,使印面秀雅又不至于刻板,都是作者极费心机之处。刘淑度治印,非常注意边框与印文的呼应关系,以』剑虹』一印为例,『剑虹』二字在用刀的处理上已经非常注意轻重对比,印面文字毫无停匀之病,作者再配之以多变的边框,整个印面在秀雅中又透出老到之气。其『励公』『丙奇』『姚文如』等印莫不如此。

不难看出,刘淑度治印,虽有其师笔力纵横老辣之处,但确也有自己独到的风格。她大印老辣,小印尤佳,贺孔才曾评之『瘦劲通神、雍容闲雅』『老秀绝俗、稳健大方』,其中『雍容闲雅、老秀绝俗』恐怕是她别于其师的特征。而此种特征,我们倒不妨将之理解为『腕力难以为齐翁代劳』的正面诠释,回顾前面所论及白石刀法,这里所提到的腕力,不难看出是用刀时的气势与猛厉,贺孔才自评没有学到老师刀法的气势。而他在评价刘淑度的印作时,曾指出『不似刺绣手段,故佳』。刺绣者,女工也,需要的不是腕力,而是精巧。关于腕力的评价,其实还有不少,『此一秀字,未能苍劲』说的也是『秀』而未『劲』。但通过前面对刘淑度印作的分析,我们不难看到,腕力在她那种精巧的小印中并非为艺术风格组成之要素,相反,『刺绣精工』才是其印风精神的体现。

有趣的是,齐白石点出刘淑度作品之高,在于其『篆法刀工无儿女气』。怎样看待这个评价?其实从白石老人第一句话就可以看到他作此评价的立场:『从来技艺之精神,本属士夫,未闻女子而能及。即马湘兰之画兰、管夫人之画竹,一见知是女子所为,想见闺阁欲驾士夫未易耳』。很明显,他其实是站在男性这样一个社会角度来评价艺术。从刘淑度学艺的经历不难看到,她之所以能人齐白石门下,其实缘于在此之前,她的艺术已有一定水平而且与其师风格相类。因为她与齐门之间的关系,所以在论及她的篆刻艺术时,始终在其师光环笼罩之下。一方面这自然与其师法有关,但是另一方面也不能不谈及社会的因素。我们不妨再分析另外几位女印人的艺术人生。

三、女性篆刻家的艺术与人生

最早以女篆刻家身份载入史册的是明末清初的韩约素。韩约素,自号钿阁女士,初为歌妓,后归为梁袤之侍姬。其史迹见《印人传》。梁袤,字千秋,(生年不详,约卒于一六三七年左右),江苏扬州人,篆刻以何震为宗。梁氏治印面目较多,印艺技巧颇高,著有《印隽》。韩约素从梁氏学习篆刻,摹印别具慧心,颇得梁氏之传,加之久居南京,与南北名流交往,清代吴骞称她:『梁家小妇最知音,方寸虫鱼竭巧心。他日封侯祝夫婿,不须斗大羡黄金。』清代杨复吉评价她『写生彩管识林风,钿阁尤传铁笔工。珍重芳名劳弱腕,一时双绝擅闺中。』据周亮工《印人传》记载,她自认腕弱,不喜大章,有求之者,均婉却之:『百八珠尚嫌压腕,儿家讵胜此耶7无已,有家公在。』可见,她非常清楚自己作为女性的生理特征,难怪清倪印元评价她『腕弱难胜巨石镌,梁家约素说当年。回文小篆经纤指,粉影脂香绝可怜。』不难看出,无论是刘淑度还是韩约素,都在于其小印有独到之处,《印人传》曾评日『得钿阁小小章,觉它巨锓,徒障人双眸耳。』周亮工此处非常敏锐地抓到韩约素作为一个女性,善用其女性之精细之功,完胜『巨锓』,从而在艺术史上占得一席。不得不说,这是一个相当公允的评价,完全没有以男性为主导的先人为主,正因如此,周亮工认为有必要为韩约素立传,他曾经感叹道:『与钿阁同时者,王修微、杨宛叔、柳如是皆以诗称,然实倚所归名流巨公以取声。闻钿阁弱女子耳,仅工图章,所归又老寒士,无足为重,而得钿阁小小图章者,至今尚宝如散金碎璧,则钿阁亦竞以此传矣。嗟夫,一技之微,亦足传人如此哉!』从这段话不难看出,周亮工纯粹是站在艺术的角度,赞叹韩约素篆刻如『散金碎璧』之美。然而,也正是从这句话里,不难看出其时女子为艺之尴尬,他毫不客气地指出王修微、杨宛叔、柳如是之所以为人所称道,『实倚所归名流巨公以取声』,而独有韩约素不以其夫而得以留名。周氏这段话大可玩味,且不说他对柳如是等人评价是否公允,但却尖锐地点出在古代社会,女性对男性依附之深!周亮工此处本欲为韩约素分辩,但实际上,韩约素作为梁袤之侍姬的身份,何尝又不是世人津津乐道的一种谈资!非如此,何必以『梁家小妇』称之!

翻拣中国印学史,男印人灿若群星,女印人屈指可数,再细看这些女性,不仅令人扼腕唏嘘。清代女印人杨瑞云,系工部郎中汪启淑之妾,汪启淑是当时著名藏书家,古印鉴赏家,编纂有《飞鸿堂印谱》,撰《续印人传》一书;《续印人传》中收录的另一位女印人金素绢为汪启淑侍婢;清代女印人施酒入《再续印人传》,她的另一个身份是吴昌硕之妻;近代宋君方受夫君篆刻名家寿石工的影响,在篆刻方面有所成就,其风格近似寿石工,《近代印坛点将录》评其:比较须眉首未低,岂容专美梁家妻。君方雅媚石工隽,佳话艺林待品题』,指出伉俪二人实『佳话艺林』,有趣的是,这里也用『梁家妻』作韩约素的代称。近代著名女印人谈月色系蔡哲夫之妾,治印深受其夫影响,不仅如此,连『月色』之名也是蔡哲夫为她取的。另一位女印人高玺是著名印人高时敷次女,英年早逝,僅活了二十六岁,已有艺名;女篆刻家赵林受其父赵古泥的影响,开创了自己印风的新局面。以上种种,不难看出,这些女印人和前面所提到韩约素,都有相近的社会身份,或为人妇,或因父传,总之,在她们女印人身份的后面,都不尴不尬地立着一个男人的身影。难怪现代史家冼玉清指出古时妇女留名需有三个条件:『其一,名父之女,少禀庭训,有父兄之提倡,则成就自易。其二,才士之妻,闺房唱和,有夫婿为之点缀,则声气相通。其三,为令子之母,侪辈所尊,有后嗣为之表扬,则流誉自广。』这真是一句惊人又无比心酸的话,与其说这句话点出中国传统古代社会女性在艺术史上的地位,不如说它直接反映出女性在社会史上的地位!

行文至此,再回到刘淑度。和其他人略有不同的是,刘淑度终身未婚,似乎并未依附男人而立世,然而,『白石门人』这个名号,既给她带来莫大的荣誉,但也不能不说是种巨大的压力。世人在评价其艺术水平时,往往喜欢将之与其老师齐白石对比,在此,有两个问题值得深思,其一,对刘淑度印作的评价,是不是一定要在前面罩上老师的名字,才能体现出水平之高?其二,在评价她印作水平高下时,是不是一定要强调其一无儿女气』,才表明她脱离性别之藩篱,达到了艺术的高度?

首先,从某种程度来说,笔者认为『腕力难以为齐翁代劳』实为刘淑度之幸运,不然,如果一味与其老师相类,无非就是再多一个代笔人而已,在艺术史上又有多大意义呢7其次,优美与崇高,本属于美学的两个不同范畴。二者没有孰高孰低可言,只是各自不同风格所现。马湘兰之画兰,管夫人之画竹,虽一见便知是女子所为,但何必又与士夫相较呢?而齐白石所称刘淑度刻印之『篆法刀工无儿女气』虽为赞语,但笔力雄健是一种美,刺绣精工未必就差,因此,无儿女气所体现的刚健雄强,是美的一种;然而,有儿女气,精雕细琢,秀雅清正也是美的另一种体现,但如果观者是站在性别的角度,或者即便是从艺术出发,若只推崇高之美为胜,那么女性艺术所呈现出来的柔美、工雅就自然不入其法眼。其实,不独从性别角度,艺术史上一些主张的提出,无不反映出特定的社会背景,如傅山『宁拙毋巧、宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排』的审美法则,实际上是学术史上新的研究空间出现,碑学萌芽之时作者的敏感与卓见所现。但客观来说,纵观整个艺术史,我们不能说傅山的拙、丑、支离、真率就是艺术的巅峰,赵文敏之工巧、柔媚就是审美的低谷。从这里其实也不难看出,艺术归于本质,反映人的生命形态,是作为『人』的问题,与性别究竟有多少干系呢?女性可以『无儿女气』,男性亦可有如赵文敏、梅兰芳等柔美之极致。如果从生理学的角度来说,女性充分利用自身的生理、心理特征,所创造出的精雅工致更是另一种气度!而男性阳刚之气之外露,其雄健豪迈当然也是另一种不同的美感,二者审美指向不同,但从来就不应该有高下之分!分析齐白石对刘淑度的评价,一方面固然是其男性角色的体现,另一方面则反映出他自己治印风格的立场。贺孔才批刘淑度印作『秀则秀也,然未能苍劲也』等类似的话,本为批评,但笔者认为恰好却点出刘淑度治印的风格不同之处。

『迅翁遗印始知刘,法度借山亦自优。百石一编心力在,操觚钿阁个中尤。』『这是今人王家葵在《近代印坛点将录》中对刘淑度的评价,这里提到刘淑度曾经为鲁迅治印二方,有趣的是,笔者在检阅相关资料时,发现即便是在今天,人们对刘淑度的了解,一是通过齐白石,二是通过鲁迅这两方印。女性之为艺,虽已较旧时有了更大的空间,女性之欲留名,虽已较古代有了更大的可能,但也还有好长一段路要走,当代女性虽不再需要以『人夫』『父女』『子母』而传世,但『无儿女气』这样一种性别立场的评判却还在艺术评判中发挥作用,什么时候『刺绣』可以与『板斧』相颉颃,艺术才可能真正摆脱以性别为主导的先人为主,纯粹地以艺术说话,这仍是当代艺术批评需当重视的一个问题。