术语翻译中的约定俗成与动态商榷

——以中文版《话语与社会变迁》为例*

◎ 朱蕾 天津商业大学外国语学院;天津外国语大学中央文献翻译研究基地

术语翻译中的约定俗成与动态商榷

——以中文版《话语与社会变迁》为例*

◎ 朱蕾 天津商业大学外国语学院;天津外国语大学中央文献翻译研究基地

基于学术翻译的“语境原则”“硬译原则”“统一原则”和“可读原则”,研读中文版《话语与社会变迁》,发现学术翻译之难,在一定程度上与术语翻译在约定俗成和动态商榷之间的度难以把握有关。结合具体术语的翻译讨论术语翻译中约定俗成和动态商榷的辩证关系,对提高学术翻译的质量具有启发意义。

话语研究;术语翻译;语境原则;约定俗成;动态商榷

1.引言

人类的翻译活动,根据翻译目的,可以大致分为以传达意义、实现交流为主的交际翻译,以传播文化信息为主的文化翻译,以介绍应用信息为主的语用翻译(应用翻译、实用翻译、科技翻译),以欣赏为主要目的的文学翻译和以研究为目的的学术翻译等几个大类(周领顺,2008)。本文所要探讨的学术翻译,是译者和读者以借鉴知识或科学研究为目的,对学术作品的译文进行生产和消费的过程。在这方面,学术翻译还可以有广义和狭义之分。

广义的学术翻译,是有关任何学科之思想、概念、学问知识的翻译,不分自然科学抑或人文社科。在这个意义上,就全人类而言,学术翻译推动了人类历史发展,如日耳曼人对罗马法的继承与发展,阿拉伯人对希腊文化的继承与传播,日本人对儒家文化的吸收与融合,可见学术翻译促进了人类知识体系的建构与传承。学术翻译也促成了中华学术与世界学术的交流与碰撞,中国历史上也曾出现三次学术翻译高潮:东汉到宋代的佛经翻译,使中华学术构建出儒释道互为支撑的学术传统;明末清初及清末民初的两次以科技翻译为主的翻译高潮,则将近代中国推向一个社会变革风起云涌、社会思潮交汇激荡的“新时代”;改革开放以来,西方经典学术著作翻译热潮进一步推动了中华学术的快速发展,而中国学术经典外译也丰富了世界文化宝库。

与广义的学术翻译相对,狭义的学术翻译并不包括自然科学的学术翻译。就我国的学术翻译而言,凡可论及的学术翻译几乎都出自哲学领域,如贺麟之译黑格尔、邓晓芒之译康德、倪康梁之译胡塞尔、张国清之译罗蒂、孙周兴之译海德格尔,等等。对此,孙周兴(2013)曾评论道:“古有佛经翻译,近有科技翻译,但都还不是今天意义上的‘学术翻译’,即西方人文社会科学的翻译。”与此观点类似,周领顺(2008)在为借鉴式学术翻译举例时,也举的是西方哲学著作的汉译和引进,以及西方语言学著作的汉译等,并没有举自然科学学术翻译的例子。陈生梅(2011)在综述中国学术翻译1991年至2010年间研究状况时,所分析的中国学术翻译研究的相关论文,也仅涉及人文社科领域。狭义的学术翻译将人文社科领域的学术翻译凸显出来,一方面是因为自然科学主要以自然现象为研究对象,相关词汇意义明确,几乎不存在模糊或歧义,因而翻译也几乎不存在太大的争议性;另一方面也是因为人文社科理论受社会文化语境的制约,概念的内涵和外延因语境而异,因而其翻译更具挑战性、不确定性和商榷性。本文对学术翻译的讨论便是在狭义学术翻译方面,即把西方人文社科领域学术成果译成汉语的翻译成果。

2.选择研究对象的依据

为了对问题的讨论更具体,本文将讨论集中在《话语与社会变迁》这部学术著作的汉译本上面。主要基于以下两点考虑:

1)狭义的学术翻译是一种研究型翻译

学术著作的翻译与其他翻译文本相比,一个明显的特点就是其学术性,因而学术翻译也是“研究型翻译”。根据孙秋云、黄健(2014)的观点,学术翻译是一个再研究的过程,翻译某个学者的著作就相当于对之进行了一次深入的研究,就是对这部作品作者的全面再读,在此基础上,才能深入翻译其思想的本质。以研究的方式进入,再以翻译的方式出来,经过一进一出,翻译的作品才能符合原作者的思想本质并体现原作的魅力,同时对于翻译者来讲,也是一个最好的学术训练。同样,陈才俊(2006)也强调将学术著作的翻译与学术研究相结合。选择《话语与社会变迁》作为讨论术语翻译的蓝本,也是基于本文作者在从事话语研究并尝试研究型翻译,因而关于学术翻译有了一些思考。

2)跨学科研究中术语翻译的重要性

学术术语是任何学术文本区别于大众通俗文本或实用信息文本的重要标志之一。术语问题在不涉及翻译的单一语言语境下,本身就是比较复杂的问题。比如有些学者认为,术语混乱是人文学科的共性,其跨学科性质加剧了这种混乱,目前没有什么根本解决办法(Marco,2007:262;Chesterman,2012:88),这种看法对术语研究缺乏建设性,但同时也说明了问题的复杂性和难度。另一些学者(Snell-Hornby,2007:322;Vaerenbergh,2007:251)认为,术语无须统一,但可以规范,应该通过对学科基本概念和术语进行清晰而明确的界定,对现有多样化的术语进行系统化的优化和整合,这种看法是目前学术界的主流。在此基础上,再加上学术翻译时涉及两种语言的学术语境以及当下人文社科领域跨学科特点的日益凸显,术语翻译更为复杂,值得认真研究。

陈生梅(2011)把国内1991年至2010年20年间的52篇学术翻译研究成果主要分为以下四种类型:针对学术翻译质量问题的思辨性论文(10篇以下);一门学科或领域内的学术翻译原则及规范研究(12篇);术语的翻译问题(20篇以上);以及从宏观出发,探讨学术翻译的历史、现状、形态嬗变、面临的困境及对于整个社会科学发展的重要性等方面的论文(10篇以下)。可见术语的翻译问题在所有类别中所占比例最高。

近五年国内关于学术翻译的研究呈上升态势。笔者在CNKI分别以“学术翻译”和“术语翻译”为关键词搜索,发现在数量上,国内近五年的相关期刊论文相当于前20年的总和,分别是12∶10和628∶6351;而在研究类型上,高水平的研究成果主要集中在上述四种类型的后两种,尤其是术语翻译的研究,涉及的语种类型更多,学科范围更广,方法视角更为多样化。如王祥兵、穆雷(2013)认为“学术价值+研究积累+打磨精品+立法保障”是具有普适意义的学术著作翻译理想模式;余静(2016)以翻译策略研究术语为例,提出用“术语关联”来应对人文社科研究中术语本土化、国际化、概念界定、术语创新过程中的各种术语问题,认为术语规范应在保护跨学科多元化的基础上,遵循“厘清概念,建立关联,谨慎创新”的原则;许瑾、杨秀文(2012)虽然研究的是中国高级英语学习者在中医药学术著作英译本中高频动词的类型和使用特点,属于中译外的研究,但所使用的语料库方法值得参考和借鉴。

然而,目前对于话语研究这门跨学科性很强的学科,专门探讨其学术翻译的已有研究成果并不多,笔者只在相关文献中看到刘英(2014)以语言学专著An Introduction to Functional Grammar及其汉译本《功能语法导论》为例,提出了一些句法层面的汉译策略。在此背景下,本文将选取话语研究领域里的一篇知名学术专著,重点考察其术语翻译,主张术语翻译应依照“语境原则”,实现约定俗成与动态商榷的辩证统一。

3.翻译文本的选择和学术翻译的基本要求

严谨或成功的学术著作翻译,译前对翻译文本精挑细选很重要。学术翻译的译者在真正着手译事之前,首先是对翻译文本价值的认定与取舍,即对翻译文本的选择,这是衡量译者学术修养与审美情趣的重要标尺。判断学术著作价值的重要标准之一,是看其为社会传递了多少新的有用信息、知识与思想。有学术价值的著作往往在某种程度上反映时代脉搏和学术需求,能产生一定深度和广度影响,且对他人的研究有积极启发意义。

本文所考察的学术专著,作者诺曼·费尔克劳(Norman Fairclough)是当代英国颇有世界影响力的语言学家,他继承了福勒(Fowler)等学者开创的批评话语分析范式并成为领军人物,并率先提出了著名的“文本——话语实践——社会实践”三维分析框架,被中西话语研究者广泛引用并应用于各自的研究。正是在《话语与社会变迁》这部专著中,费尔克劳批判性借鉴了前人之话语分析诸方法以及福柯的话语理论,系统论证了该三维分析框架,并结合丰富的语料进行话语分析,甚至详细列出了话语分析的诸多切入点,以供他人参考应用。该书自1992年由英国权威学术著作出版机构Polity Press出版以来,引起语言学界和社会学界的广泛关注,截至此书中文版面世的2002年,十年间已先后再版或重印七次,足见该书在学术界的影响力。因为该著作的问世提供了从话语角度考察社会变化的新视角,开辟了一个话语研究的新路径,所以该书译者于2003年选择翻译出版这部学术专著无疑是成功的,反映了译者作为关注话语与社会互动关系的新闻传播学学者,具备很好的跨学科意识和学术敏感度。

笔者所理解的作为“研究型翻译”的学术翻译,包括翻译过程的善始善终,翻译态度的一丝不苟,以及对学术翻译规范和原则的遵循。就翻译过程而言,译前要对翻译文本精挑细选,译中采取一丝不苟的研究型态度进行翻译,不仅翻译原作正文,还要对学术专著特有的“索引”和“参考文献”进行认真翻译或合理沿用,对翻译副文本(paratext)如“译者序”“译后记”等进行撰写,以及译后的反复校对等。

4.学术翻译的原则

关于学术翻译的原则,孙周兴(2013)曾提出“语境原则”“硬译原则”“统一原则”和“可读原则”。在学术术语翻译中,“语境原则”应用得较广,这将在讨论“约定俗成与动态商榷的辩证统一”时详述。在此之前,简要讨论其他三个原则。

就学术翻译而言,所谓“硬译原则”,就是通常意义上的“直译原则”,重点在于忠实于原著的学术语体(register)和语言风格(style)。孙周兴(2013:71)指出:“若是文学作品,或者普及读物,是需要让大众喜闻乐见的东西,或者是旨在娱乐群众的东西,我以为以‘软’译为妙,否则就难以达到大众‘教化’或者‘消遣’的目标。但对于哲学-思想学术类的作品,我是坚持‘硬’译的(这方面我仍旧同意鲁迅先生的主张)。哲学-思想类的译文就要‘蓄意地’做得‘硬邦邦’的,让一般的人们看不懂——因为原著本身就不是一般人所能接近的。若是把学术作品也译得喜闻乐见——一般说来这也是不可能的,则学术翻译的意义已经丧失了大半。”

例如,《话语与社会变迁》中有一处(1992:44)引用了福柯《知识考古学》中的一段话,应该能让我们体会到这种“硬邦邦”的学术语体和语言风格。

If, in clinical discourse, the doctor is in turn the sovereign direct questioner, the observing eye, the touching finger, the organ that deciphers signs, the point at which previously formulated descriptions are integrated, the laboratory technician, it is because a whole group of relations is involved … between a number of distinct elements, some of which concerned the status of doctors, others the institutional and technical site (hospital, laboratory, private practice, etc.) from which they spoke, others their position as subjects perceiving, observing, describing, teaching, etc.(Foucault,1972:53)

其译文也应该是“硬邦邦”的(殷晓蓉,2003:42):

在诊所话语中,如果医生依次为最高的直接发问者、观察的眼睛、触及的手指、破译符号的器官、对从前的描述进行综合的中心、实验室技术人员,那是因为一系列不同要素之间的一个关系整体都被涉及到了……有些要素与医生的地位有关,有些要素与医生的讲话所在机构的、技术场所的性质有关(医院、实验室、私人开业处等),还有一些要素与医生之作为主体进行认识、观察、描绘和讲授等等行为的位置有关。(福柯,1972:53)

所谓“统一原则”,主要指的是“译名一贯性和统一性原则”,这在一部著作中或者一个学科内也许是成立的,但在当下学术界视野更开阔的跨学科研究背景下,未必应强求译名的绝对一贯性和统一性。相反,译名在约定俗成与动态商榷之间形成一种辩证统一,将是一种现实的选择。这一点将在后文详细论述。

所谓“可读原则”,是指译文的通达可读,译者必须在学术著作“硬”的品质与译文的通达要求之间保持一定的张力,既不因后者损害前者,也不因前者而放弃后者,这就对译者的语言功底提出了很高的要求。否则就会导致不能阅读著作原文的读者弄不清楚,究竟是著者原本所写就如此晦涩,还是翻译上出了问题。

5.“语境原则”与术语翻译

这里的“语境”,意思可以分两项:“一是原文的语境,就是译者要依原文上下文的‘理’和‘路’,把本义传达出来,这也就接近于通常所谓的译事之‘信’的要求;二是母语的语境,就是译者应该充分考虑、关注、照顾母语学术的历史性处境,不可妄自僭越,在译名、表达方式的选择和改造上保持一定的分寸,一定的张力”(孙周兴,2013:70)。在此基础上理解“语境原则”,并以此为出发点讨论学术术语的翻译,我们会发现术语翻译的一种动态特征。

5.1 专有名词译名的“约定俗成”

对于学术专著中的专有名词,特别在确定译名时,必须照顾到既有的学术语境,例如要充分考虑译名基本的稳定性和连贯性,否则就会流于无度。国内学术界这方面的反例很多,导致译著要么“平均不到2页即错一处”(阎克文,2005),要么就是译者给原作者做了“恐怖的整容术”(阎克文,2006)。对专有名词通常应按照有度(即约定俗成)的原则,选用大家已经接受和熟知的译名,否则会造成混乱,让不懂外语的读者或另一学术领域的学者以为又是新的人物或新的概念了。《话语与社会变迁》汉语译本中就有这样的例子:

表1 《话语与社会变迁》中一些不规范的专有名词译名

如果只看表1最左边一栏,这部学术著作的读者恐怕很难认同这是一部自己所熟悉的关于话语研究的专著。再看中间一栏,这些耳熟能详的名字其实都有约定俗成的译法(见右边一栏)。可见,专有名词的翻译一定要符合这一特定领域中“约定俗成”的翻译,否则难免会被认为“这本书译得不专业”。

5.2 作为译入语学科的语境

“语境原则”暗示了语言的“意义潜势(meaning potential)”是复杂多样的,因而确定其具体意义必须依赖语境。费尔克劳(1990)认为一个语言形式的意义潜势往往是异质的,是多种多样相互重叠甚至有时相互矛盾的意义的复合体。这意味着,在学术翻译中,译者必须清楚自己是在何种“学科语境”中进行翻译,因此要排除某个词汇不属于该学科的其他意义,必要时查找资料,锁定正确的译法。如果不顾“学科语境”的限制而自说自话,就会失去学术翻译中至关重要的术语意识,翻译也就失去了学术的意义。

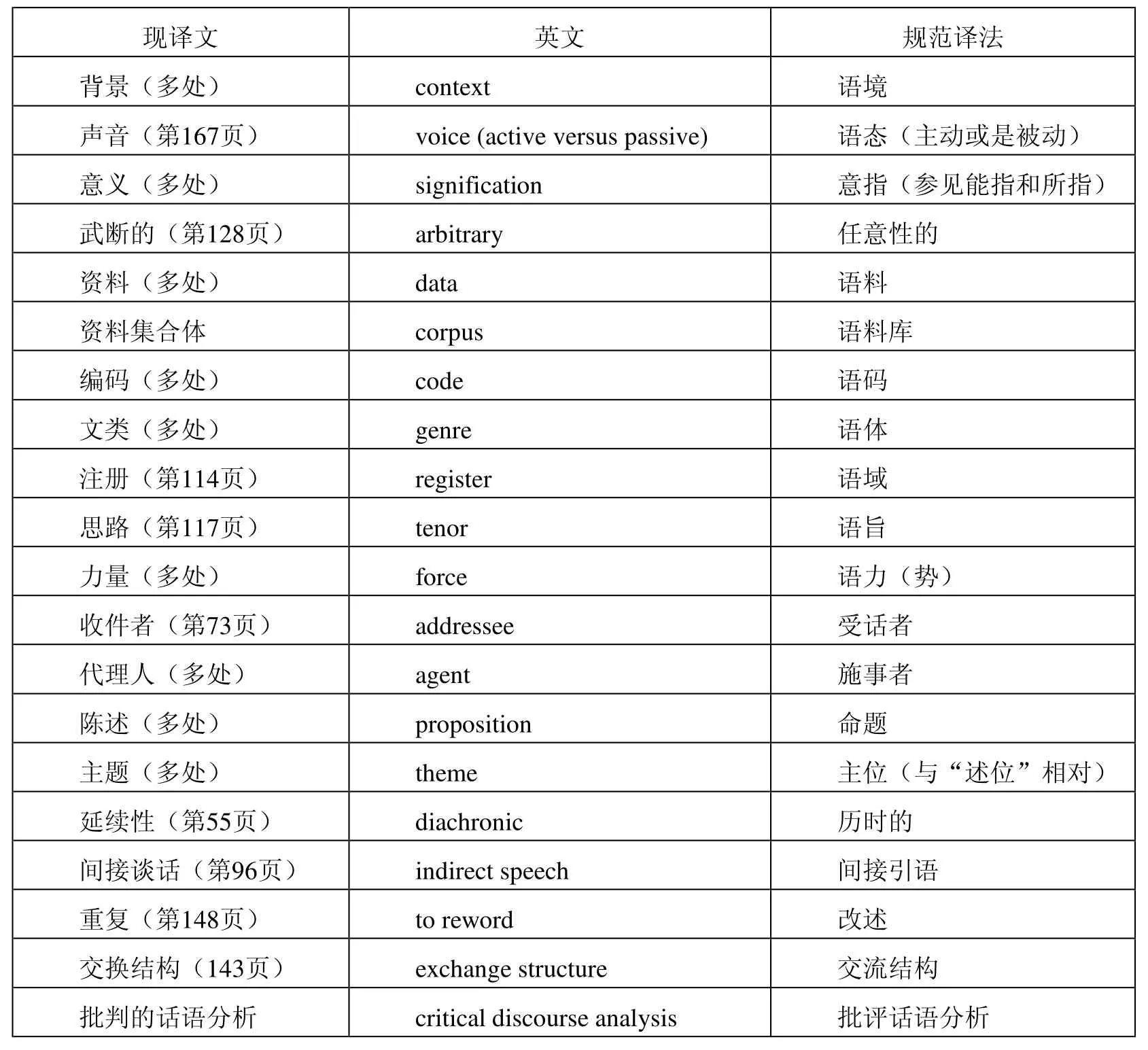

从以上讨论的“语境原则”看《话语与社会变迁》中的翻译实例(见表2),可以发现该译本中术语的翻译并未采用话语研究学科领域中一些公认的术语。

表2 《话语与社会变迁》中一些脱离语言学语境的术语翻译

5.3 术语翻译的可商榷性

术语翻译需要参考译入语学科中对一特定术语的约定俗成和公认程度,这并不是说不能给译者留有创造空间。相反,“语境原则”更深层次的含义,就是译者应该充分考虑和观照中西学术的历时性和共时性处境,既不可妄自僭越,又要在表达方式的选择和改造上保持“一定的分寸,一定的张力”(孙周兴,2013)。这里的“分寸”和“张力”,可以理解为在母语学术语境中,对一些意义比较复杂、译法尚无定论的术语,译者可以根据自己的学术理解对其进行改造甚至修缮。换言之,“语境原则”是一个可以松动的、相对的原则,因为语境终归是变动不居的。

一般认为,对原著的理解程度是动态的、逐渐深入而日趋正确的,对学者如此,对译者也是如此。因此,翻译成汉语时很多译法也是可以商榷的(contestable,negotiable),大可不必追求术语翻译的绝对统一。单从术语翻译来看,近几年学者们已经打破了学科的局限性,认为应该从整个中西学术话语框架的特点着手,灵活地对待术语,没有必要强求统一(姜望琪,2005,2010)。在各个学科领域的学术翻译中,都存在有争议的术语,如在文化研究领域里,葛兰西的“有机知识分子”就是一个十分流行而又总被争议的概念。围绕这一概念的翻译,产生了一系列的争论。哲学教授俞吾金(2005)指出,将organic intellectual译为“有机知识分子”不妥,organic应译为“有组织的”,这样才更符合葛兰西的原意。

正如刘亚猛(2004)也指出,当代西方不存在单一而固定的学术语境,学者们对包括关键术语定义等重大学术问题也没有达成广泛而稳定的共识,他提出要克服在单一学科框架内对术语正确译名的追求,将术语翻译置于广阔的西方学术大背景下。不仅如此,术语翻译的不确定性和可商榷性也和译者的学术思想有关。田海龙(2014:13)在探讨discourse的译法时指出,discourse这个术语在译成汉语时被不同的学者(译者)译成“语篇”“篇章”和“话语”,在一定程度上表明译者通过自己喜好的译法来推介自己的学术思想、实现自己学术目的的因素存在其中。同时,“对于一个术语概念来讲,学者对它的认识受各自不同文化(学术)背景的影响和局限,找到一个恰如其分的术语与其相对应也是一个科学探索的过程田海龙”(2014:13)。

以这些学术观点为出发点,讨论《话语与社会变迁》这部专著中一些比较“难译”的术语,可以发现在术语意义不能简单确定、也暂无公认的约定俗成的译法时,术语的翻译具有一定的商榷空间。

① discursive formation(s)

费尔克劳所使用的discursive formation(DF)这个概念,来自福柯。如果没有读过福柯,不了解他的思想,恐怕很难做好话语研究领域的学术翻译。因为福柯对话语的研究之重要使其“在所有话语分析的流派中都会被引用、被评论,同时也会被改写、被批评”(Jorgensen & Phillips,2002:12)。关于discursive formation,福柯(Foucault,1972:38)在《知识考古学》中说:“不论何时,只要我们可以在一些陈述(statements)之间描述一个离散系统,不论何时,只要我们可以在事物之间描述陈述的各种类别、各种概念以及各种主题选择,我们就可以定义一个规则(一个秩序、彼此的关系、位置和功能、转换)。简单来讲,我们这就是在做话语形成。”而在佩舍(Pecheux)看来,一个话语形成“在一个给定的意识形态形成(ideological formation)中……决定‘能说什么和该说什么’”(Pecheux,1982:111)。

discursive formation在2007年版《知识考古学》汉译本和田海龙(2014:5-6)中都被译作“话语形成”,刘亚猛(2004)译为“话语态势”,而在《话语与社会变迁》中被译为“话语结构”。如果考虑福柯关于“话语形成”的论述强调了话语在客体(objects)形成、谈吐情态(enunciative modalities)形成、概念(concepts)形成和策略(strategies)形成这四种过程中的重要性,突出了陈述(statements)之间的联系对事物形成的决定作用,那么formation一词强调的是动态的“形成过程”而不是静态的“态势”或表结果的“结构”。如果将discursive formation译为“话语构成”,那么,考虑到福柯的《知识考古学》其实就是研究知识是怎样“形成”的,强调这种“形成”的历时动态性,而不是如何“构成”的,译成“话语构成”也不可取。这样,把discursive formation译为“话语形成”应该是目前最合理的译法。而《话语与社会变迁》用了整个第二章来讨论福柯的思想,并分小节介绍了上述四种话语形成过程,在书后“索引”中也单独列出了这四个条目,足见对discursive formation的正确理解对于翻译全书的重要性,因此该关键术语的翻译必须慎重,译为“话语结构”似乎不妥。

② textually-oriented discourse analysis(TODA)

费尔克劳书中之所以用了一整章的篇幅来介绍福柯的话语思想,是想说明他本人对福柯的借鉴,并试图将语言学的分析与福柯抽象的话语思想结合起来。因此,他提出textually-oriented discourse analysis(TODA)的分析模式。这个术语理解起来并不难,这里我们重点讨论如何译出这个术语的“学术气质”(academic ethos)。

对于这个术语,现译本译为“以文本为方向的话语分析”,但是,如果参考话语分析领域的类似术语,如田海龙(2014:144)总结的“批评话语分析在语言学分析层面发展出基于语料库(corpus-based)的批评话语分析、基于系统功能语言学(SFL-based)的批评话语分析以及认知语言学取向(cognitively-inclined)的批评话语分析”,这一术语译为“文本取向的话语分析”更妥,当然也可译为“基于文本的话语分析”。

至于是“取向”“基于”还是“趋于”,并无本质的区别,译者大可以通过自己喜好的译法来推介自己的学术思想、展现自己的学术倾向。也许有些学者觉得“趋于文本的话语分析”这个提法更符合当下人文社科领域“趋于质的”研究趋势,用此译法来展现自己的学术气质(academic ethos)和学术群体认同(academic identification),也是可取的。

③ formulation(s)

从《话语与社会变迁》书后的“索引”也能看出,formulation这个词在书中多处出现,可见它也是该书重要的术语之一。这时的术语翻译必须反复琢磨原文的语境,就是孙周兴(2013)所说,译者要依原文上下文的“理”和“路”,把本义传达出来,这也就接近于通常所谓的译事之“信”的要求。先看一下formulation这个词出现时的一些上下文。

Conversation analysts have produced accounts of various aspects of conversation: conversational openings and closings; how topics are established, developed and changed; how people tell stories in the course of conversations; how and why people “formulate”conversations (e.g.give their gist, suggest what they imply).(Fairclough,1992:17)

… a formulation of the text which makes explicit what was implicit, by providing referents for pronouns, verbalizing the implicit meanings of the paralinguistic cues, introducing relevant factual material from other parts of the data, and making explicit some of the shared knowledge of the participants.(Fairclough,1992:21)

该书第五章“文本分析:构建社会关系和‘自我’”中专门有一个小标题就是formulation,其中说道,“Sacks (1972:338) describes formulating as follows: ‘A member may treat some part of the conversation as an occasion to describe that conversation, to explain it, to characterize it, to explicate, or translate, or summarize, or furnish the gist of it, or take note of its accordance with rules, or remark on its departure from rules’”。随后举了一个警察被上级训话的例子:

Officer: you say that you’re working to er er er the proper standards is that right

Policeman: well I’ve never had any comment other than that

Officer: are you saying that nobody’s brought your shortcomings to your notice

此例中警察的上级两次说话都是对对方说法的formulation,而且费尔克劳认为to formulate的意思就是to reword(Fairclough,1992:158),具有控制互动谈话的功能,有助于引导他人接受自己的措辞方式,这在法庭盘问、警察问话和广播电视访谈中经常使用。

综上,可以得到这样的结论:formulation不是现译本所译的一般意义上的“阐述”,而是通过换一种说法(其具体手段很多,见上文引文),把自己或别人说得不明确的信息说得更加明确,以实现不同的交际意图。因此,formulation可以翻译成“改述”(在很多学术著作中也翻译成“表述”,可根据具体情况而定)。

例如,费尔克劳在最后一章以提纲挈领的形式,提供了一个话语分析的操作指南,以供话语研究者们参考。其中一条被译为“参与者们在什么程度上阐述相互作用?这些阐述有什么样的功能?哪个(些)参与者在进行阐述?”读来颇让人不知所云,更不要提如何借鉴到自己的话语研究中。其实正确的译文应该是“话语参与者在多大程度上对话语互动进行改述?这些改述有哪些功能?哪个(些)参与者在进行改述?”

④ representation和utterance(s)

辜正坤(1998)曾讨论了文艺理论中representationism和expressionism这一对概念如何翻译才能体现两者之间的“对立”性质的问题。如果只从字面上看“再现主义”和“表现主义”,我们很难看出其对立。如果译为“写实主义”与“写情主义”(或“表实主义”和“表情主义”),其基本特征和区别一望而知,根本无须理论家们喋喋不休地反复阐述其原理。如果加上impressionism一起讨论,三者放在一起,“印象派、写实派和表达派”三者之间的区别和联系就更清楚了。可见representation并不是在所有情况下都译成“再现”,具体如何翻译,必须在一个学科系统内自圆其说,而且一个术语的意义往往取决于它与其反义术语或近义术语之间的关系,这就又回到了我们所讨论的术语意义的“语境决定论”和其译名的“动态商榷性”问题上。

在话语研究领域,representation一般都译为“再现”,但具体情况也要视语境对其译法稍作调整。在本书第四章“互文性”(Fairclough,1992:118-120)中,专门有一个小标题讨论discourse representation。在以巴赫金为代表的“互文性”语境下,discourse representation往往与话语事件中不同的voice(声音)有关,因此译为“话语再现”比现译本所译的“话语描述”更为合适。比如:

I use the term “discourse representation (话语再现)” in preference to the traditional term“speech reportage (口头转述)” because (i) it better captures the idea that when one “reports (转述)” discourse one necessarily chooses to represent (再现) it in one way rather than another; and (ii) what is represented (再现的内容) is not just speech, but also writing, and not just their grammatical features but also their discursive event—its circumstances, the tone in which things were said, etc.(See Fairclough 1988 for more detail.)

A major variable in how discourse is represented (再现) is whether representation (这种再现) goes beyond ideational or “message” content to include aspects of the style and contextof represented utterances (被再现的话语).

Another claim in his account is that the meaning of represented discourse (被再现的话语) cannot be determined without reference to how it functions and is contextualized in the representing discourse (再现话语).

术语翻译的可商榷性不仅在关键概念的翻译方面,对于一些像utterance这样的“普通”词汇,翻译起来都不能一概而论,必须依赖语境,具体情况具体分析。在抽象不可数意义上,utterance多指“话语”,而且是偏重于口语;在具体的可数意义上,utterance多指“某人说的一句话”,其长度不定;也可以翻译成“句子”,但这是一个语用学概念,与语义学或语法意义上的sentence不同(如utterance meaning和sentence meaning的区别)。在符号学意义上,to utter甚至只是发出某种声音,如He uttered a weird sound to mean yes;而有语言障碍的人所发出的utterance恐怕只对他自己是有意义的,别人可能听不懂,在这种语境下,His utterance confused me就得译成“他说得叽里咕噜,我听得一头雾水”了。如果想追求学术翻译的精益求精,可以运用语料库的检索方法把书中所有涉及utterance的句子及其上下文都搜索出来,然后分类讨论,最后看能否用一种译法包容或两三种译法应对各种不同情况,这样的研究也是很有价值的。

6.结语

就知识传播和学术沟通而言,学术翻译可以推动中国学术话语的发展,促进学术话语的交流。综合本文以上的讨论,可见学术翻译之难,其集中表现与核心问题,就是一些译者对当代西方学术界的总体精神(ethos)历史演变和文化现状重视不够,仅仅试图在单一学科、单一学派甚至单一理论的视野中探讨解决学术翻译问题,导致译者对构成学术话语枢纽节点的各个关键术语和表达的深度不容易领会,又很难把握在这一独特学术文化及其复杂的话语网络中应运而生的、通过不间断的交流互动迅速发展变化的各种立场、视角、态度、方法、策略的动态。

笔者在此非常赞同刘亚猛教授(2004)提出的观点“深刻了解当代西方学术话语的总体特点,以及这些特点对具体学科话语的跨语言、跨文化再表述提出的特殊要求,是从事学术翻译的一个基本前提”,以及“要想提高学术翻译质量就应该首先注重提高译者对相关学术的‘文化素养’(cultural literacy)”。如果从事学术翻译的译者对西方学术界自20世纪60年代以来发生的巨变以及当前的整个话语形成了如指掌,并且自觉地在这一大语境内从事相关的学术翻译,则即便在细节上和技术处理上未能尽善尽美,译作还是能从整体上将西方学术思想的脉络准确清晰地传达给中文学术界,不至于在那些因英语不够好而主要依靠汉译了解西方学术动态的读者中产生“以其昏昏,使人昭昭”的效果。很显然,只有在对西方学术文化深刻理解的基础上,认真负责地进行“研究型翻译”,追求约定俗成与动态商榷的辩证统一,才谈得上对学科专门知识的理解,进而做到高质量的学术翻译。

注释:

① 这一数据与陈生梅(2011)并不矛盾,因为该文中说:“通过中国期刊全文数据库,以学术翻译为题名只能搜索到10篇论文,笔者通过各种途径,搜集到的相关论文也只有52篇。”

Chesterman, A.2012.Memes of Translation: The Spread of Ideas in Translation Theory.Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Fairclough, N.1988.Discourse representation in media discourse.Sociolinguistics, 17: 125-139.

Fairclough, N.1990.What might we mean by “enterprise discourse”? In R.Keat and N.Fairclough (eds.).Abercrombie.Cambridge: Polity Press.

Fairclough, N.1992.Discourse and Social Change.Cambridge: Polity Press.

Foucault, M.1972.The Archeology of Knowledge and the Discourse on Language.New York: Pantheon Books.

Jorgensen, M.& Phillips, L.2002.Discourse Analysis as Theory and Method.London: Sage.

Marco, J.2007.The terminology of translation: Epistemological, conceptual and intercultural problems and their social consequences.Target, 19(2): 255-269.

Pecheux, M.1982.Language, Semantics and Ideology.London: Macmillan.

Sacks, H.1972.On the analyzability of stories by children.In J.Gumperz and D.Hymes (eds.).Directions in Sociolinguistics.New York: Holt, Rinehart and Winston, 325-345.

Snell-Hornby, M.2007.“What’s in a name?” On metalinguistic confusion in Translation Studies.Target, 19(2): 313-325.

Vaerenbergh, L.V.2007.Polysemy and synonymy: Their management in translation studies dictionaries and in translator training: a case study.Target, 19(2): 235-254.

陈才俊,2006,学术著作翻译原则刍议,《学术研究》,第9期,130-134页。

陈生梅,2011,中国学术翻译研究20年,《兰州大学学报(社科版)》,第4期,149-154页。

辜正坤,1998,外来术语翻译与中国学术问题,《中国翻译》,第6期,16-21页。

姜望琪,2005,论术语翻译的标准,《上海翻译(翻译学词典与翻译理论专辑)》,80-84页。

姜望琪,2010,再论术语翻译的标准——答侯国金(2009),《上海翻译》,第2期,65-69页。

刘亚猛,2004,风物常宜放眼量:西方学术文化与中西学术翻译,《中国翻译》,第6期,44-48页。

刘英,2014,英语学术著作的汉译策略,《中国科技翻译》,第1期,8-11页。

诺曼·费尔克劳,2003,《话语与社会变迁》,殷晓蓉译,北京:华夏出版社。

孙秋云、黄健,2014,当前学术翻译的若干问题及其新机遇,《书业》,第2期,26-30页。

孙周兴,2013,学术翻译的几个原则——以海德格尔著作之汉译为例证,《中国翻译》,第4期,70-73页。

田海龙,2014,《批评话语分析:阐释、思考、应用》,天津:南开大学出版社。

王祥兵、穆雷,2013,学术著作翻译的理想模式——以赵文静《翻译与冲突:叙事性阐释》中译本为例,《中国翻译》,第4期,79-82页。

许瑾、杨秀文,2012,中国高级英语学习者学术著作英译中高频动词使用的语料库研究,《上海翻译》,第1期,77-80页。

阎克文,2005,《新教伦理与资本主义精神》误译举隅,《南方周末》,9月29日。

阎克文,2006,“经济与社会”:恐怖的整容术及其他(之一),《博览群书》,第9期,37-50页。

余静,2016,论翻译研究中的术语规范与术语关联——以翻译策略研究术语为例,《中国翻译》,第1期,85-90页。

俞吾金,2005,何谓“有机知识分子”,《社会观察》,第8期,47页。

周领顺,2008,学术翻译研究与批评论纲,《外语研究》,第1期,78-84页。

Conventionality and Dynamic Negotiability/Contestability in Translating Terminologies: The Case ofDiscourse and Social Changein Chinese

Zhu Lei, Tianjin University of Commerce

A close reading of the Chinese translation ofDiscourse and Social Changeon the basis of the principles of “context, hard translation, consistency and readability” reveals that the difficulties of academic translation have much to do with the dialectical relationship between the conventionality and dynamic negotiability/contestability of the translation of terminologies, which is illustrated in this paper with a discussion of translating specific terms in the monograph in the hope of increasing the quality of academic translation.

discourse studies, translation of terminologies, principle of context, conventionality, dynamic negotiability/contestability

朱蕾,女,湖北十堰人,天津商业大学外国语学院副教授、硕士生导师,天津外国语大学中央文献翻译研究基地博士生。研究方向:系统功能语言学、话语研究、翻译理论与实践。

*通讯作者:朱蕾

联系地址:天津市(300134)北辰区光荣道409号,天津商业大学外国语学院

电子邮件:sylvia_zhulei@126.com