裁判文本中“社会效果”的批评话语分析

——基于国内某省裁判文本的研究*

◎ 孙洋 华东政法大学法律学院

裁判文本中“社会效果”的批评话语分析

——基于国内某省裁判文本的研究*

◎ 孙洋 华东政法大学法律学院

作为一种社会实践,在特定文本中使用的话语具有其特定的含义与功能,体现着话语背后的社会关系。在批评话语分析理论中,文本、话语、社会这三者是辩证互动的。文章通过运用批评话语分析理论,对含有“社会效果”字样的浙江省裁判文本进行分析,发现“社会效果”作为特定语言符号在不同的话语者——裁判话语者和诉讼话语者之间使用。在使用的过程中,其含义模糊、难以界定,在不同的语境下被赋予了不同的话语功能,在不同的话语者之间形成了不同的话语策略,总体上呈现了一种“语言混乱”的现象。这种“语言混乱”的现象的背后隐含的是话语权力与话语力量的博弈,而这种博弈说明:话语是一种“社会变革的力量”。

实证研究;“社会效果”;裁判文本;批评话语分析;话语权力;话语力量

1.理论的沿革

话语分析是当代语言学流派之一,可以溯源于19世纪语文学(philogogy)。进入20世纪,法国语言学家埃米尔·本维尼斯特(Emile Benveniste)在批判地继承了索绪尔的普通、结构语言学的基础之上,最早提出了“最可理解的”“话语”术语概念(Goodrich,2007;袁英,2013)。到了福柯那里,“话语”甚至超越了语言层面,延展至“话语实践所特有的规则整体”(Foucault,2007)。受这一影响,话语分析突破了在语言学单一学科内发展的藩篱,在人类学、社会学、认知和社会心理学、传播学、政治学等学科中都得到了广泛的应用。特别值得一提的是,在20世纪80年代末,诺曼·费尔克劳(Norman Fairclough)虽然也深受福柯的影响,但是他主张“话语”概念应该回归到语言本身,即仅指称口头语言或书写语言,并建设性地提出了批评话语分析方法(CDA,Critical Discourse Analysis),这种方法强调:1)话语具有表现形式和行为形式的双重属性,这种双重属性使得话语的主体与外界产生相互的作用;2)话语作为社会实践与社会结构间存在着辩证关系,社会结构即是社会实践的条件,亦是社会实践的结果(Fairclough,2003)。3)这种方法的目的在于批判,话语分析是手段,其目的是揭示话语的背后隐含着的意识形态和权力关系(田海龙,2013)。该方法一经提出,就在西方社会科学领域产生了强烈反响,并迅速有学者将其应用到了司法实践的话语分析之中(Huisman,1991)。批评话语分析方法自提出到现在已经有30年的时间,在这30年间,虽然不断地受到学者的批评与质疑,但是在van Dijk,Wodak和Chilton等学者的努力之下,一方面该方法的某些不足得到了修正,另一方面,其批判性的实质得到了传承,基于此,这一理论愈发显示出其旺盛的生命力(辛斌、高小丽,2013)。本文尝试通过将批评话语分析方法运用于裁判文本的研究之中,力图实证性地反映在当下中国司法裁判实践中存在的问题。

2.分析方法及过程

2.1 方法的选择

本文主要采用的是费尔克劳的研究进路,因为其理论相对于其他话语分析理论更强调跨学科研究的重要性,更关注社会转型的时代背景下的话语研究,并且侧重对机构话语的研究,视机构话语和语境为体现语言、权力与社会之间交互作用的最佳例证(van Dijk,2015;辛斌、高小丽,2013)。因此,费氏的理论很适合在当下中国的司法裁判中运用。

2.2 方法的介绍

费尔克劳认为批评话语分析有三个主要的研究对象:文本、话语实践和社会实践,这三者之间的关系是辩证的(Huisman,1991;Fairclough,2003):

1)“文本”(text)是一种产品,“文本”的“生产”(production)、“分配”(distribution)和“消费”(consumption)是由社会条件所决定的;

2)“文本”中的“话语”(discourse)是“社会互动”(social interaction)的产物,“话语”的产生既是“话语实践”(discursive practice)也是“社会实践”(social practice);

3)“文本”“话语实践”和“社会实践”三者是相互影响、相互作用的。如图1所示:

图1 Fairclough话语分析框架(Fairclough,2003)

从话语分析的层次和向度上讲,费尔克劳的话语分析主要分为三个层次(辛斌、高小丽,2013)和四个重点分析向度(Fairclough,2014)。三个层次是指:1)描写(describe)文本的形式结构特征;2)阐释(interpret)文本与话语实践过程的关系;3)解释(explain)话语实践过程与它的社会语境之间的关系。在费氏的理论中,分析向度有多个,但是其中四个为重点分析向度,即:话语(discourse)、批评(critique)、权力(power)和意识形态(ideology)。这四个关键词大致体现了这样一种研究进程:以社会实践中的话语为研究对象,通过研究对象反映出社会实践中的权力与意识形态状态,以批判作为推动力试图对这种状态中的社会弊端进行修正(Fairclough,2014)。如图2所示:

图2 Fairclough批评话语分析研究进程(Fairclough,2014)

但是费尔克劳强调,这是“方法论”(methodology),而非“方法”(method),研究者在对研究目标进行理论化建构的过程中,可以选择不同的方法,这更显示出这套理论的灵活性与务实性。

2.3 分析过程

2.3.1 文本

本文所选取的文本为特定文本——裁判文书。“裁判文书是人民法院行使国家审判权,依照法律、法规和有关司法解释审判案件,对案件的诉讼程序问题和实体问题作出的具有法律效力的书面处理决定。”(沈志先,2010)这是从法学角度对裁判文书的定义。从批评话语分析的角度来看,裁判文书是:

1)一种由公权机关按照固定模板“生产”、具有指定“分配”对象的文本,因此是“机构化的”文本;

2)具有明确话语秩序与规则的“互文性”(intertextuality)文本;

3)由裁判者来充当互动控制掌控者的文本;

4)文本的“力量”(force)与司法权力结合的文本。

“互文性”与“力量”是批评话语分析理论中关于文本的一对关键性概念。费尔克劳对其具体阐述如下(Fairclough,2003):“互文性”是指“所有的词语表达都是由其他人的词语表达片段所定位,确切地说,是由其他人的词语表达片段所建构的”,“互文性的概念指向文本的生产能力,指向文本如何能够改变从前的文本,如何重建现存的习俗(文类、话语),以便创造出新的习俗”;“力量”指的是文本的力量,“一个文本的力量部分(经常但并非始终是指句型化的部分)是它的行为的组成部分,是它的解释性意义的组成部分,即:它被用来发挥社会效用的东西是什么,它被用来‘履行’的是什么样的‘言语行为’(发布一个命令,提出一个问题,制造一种威胁,做出一个承诺,等等)”。“互文性”与“力量”之间是辩证的关系,两者互为条件又互相影响。

2.3.2 文本中的话语

2.3.2.1 作为话题的“社会效果”(select a topic)

在法学领域内,自1999年12月最高人民法院原副院长李国光提出“坚持办案的法律效果与社会效果相统一”的观点以来(李国光,1999),“法律效果与社会效果统一论”作为一项司法政策正式进入了司法的裁判领域,并在裁判文本中已经得到了体现。这其中,对“法律效果”的涵义,学界分歧不大,但是关于“社会效果”的意旨是什么,学界内一直争议很大。 在这种情况下,本文选定“社会效果”作为研究的话题(topic),话题载体为类型化文本——裁判文本,话题材料来源为中国裁判文书网公布的有效裁判文书,力图通过运用批评话语分析方法,实证性地挖掘“社会效果”一词在裁判文本中的涵义及其背后隐藏的内容。

2.3.2.2 “社会效果”在裁判文本中使用的概况(formulation)

在选定“社会效果”作为关键词之后,在中国裁判文书网上进行检索1,共获得2932个检索结果,时间跨度是2006年至2016年,其中浙江省的检索结果是230个,占检索结果总量比为7.8%。检索结果中,去掉重复的和被撤销的,实际有效的裁判文本是220份。虽然浙江省的检索结果不是最多的省份(山东省的检索结果是547个),但是浙江省是所有省市地区的检索结果中跨时最长的省份,即其检索结果覆盖了从2006~2016年的10年的时间,故综合考量后,决定以浙江省的检索结果作为考察对象。“社会效果”一词在裁判文本中的使用频次如图3、图4、图5所示:

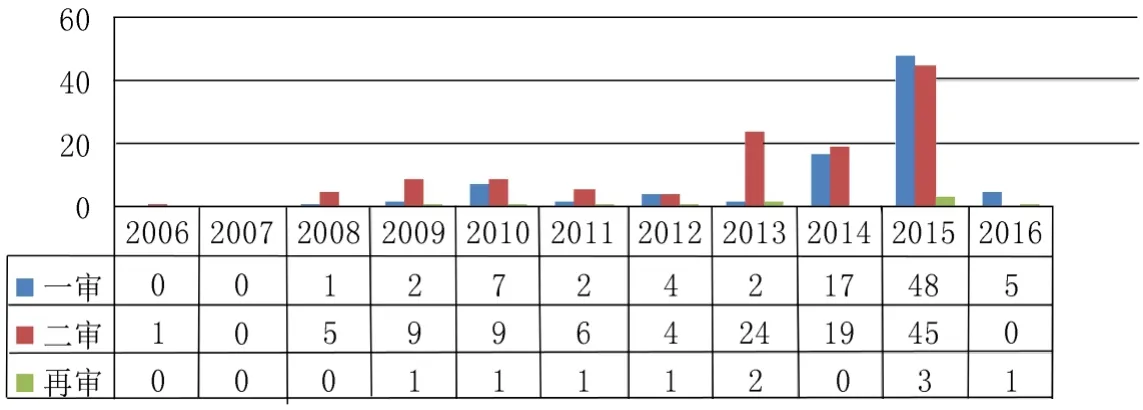

图3 2006~2016年按审级分“社会效果”在浙江省裁判文本中出现的频次

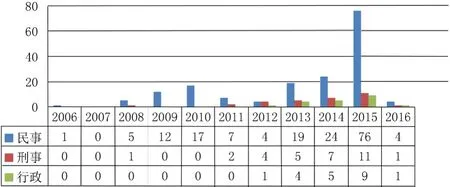

图4 2006~2016年按裁判事由分“社会效果”在浙江省裁判文本中出现的频次

图5 2006~2016年按法院层级分“社会效果”在浙江省裁判文本中出现的频次

由以上各图可以反映出,“社会效果”在浙江省裁判文本中出现的频次,虽有波动,但整体是呈现逐年递增的趋势,特别是2013~2015年这个区间,增长比较明显。从按审级分类的图3中可以看出,在二审裁判文本中出现的频次总体略高于在一审裁判文本中出现的频次。这里有两个例外,一是2013年二审裁判文本中的频次明显高出同期一审文本中出现的频次;二是进入2015年后,一审裁判文本中的频次开始高于二审裁判文本中出现的频次。在按裁判事由分类的图4中,数据显示出的趋势是,“社会效果”在民事案件中出现的频次明显高于在刑事和行政案件中出现的频次,而且在2015年的文本中,这种高出的比例尤为突出。在按法院层级分类的图5中可以发现,在2015年以前,“社会效果”在中级法院的出现频次一直高于基层法院,但2015年这一状况发生了改变。另外,在高级法院制作的裁判文本中,“社会效果”的出现频次明显少于其他层级的法院。

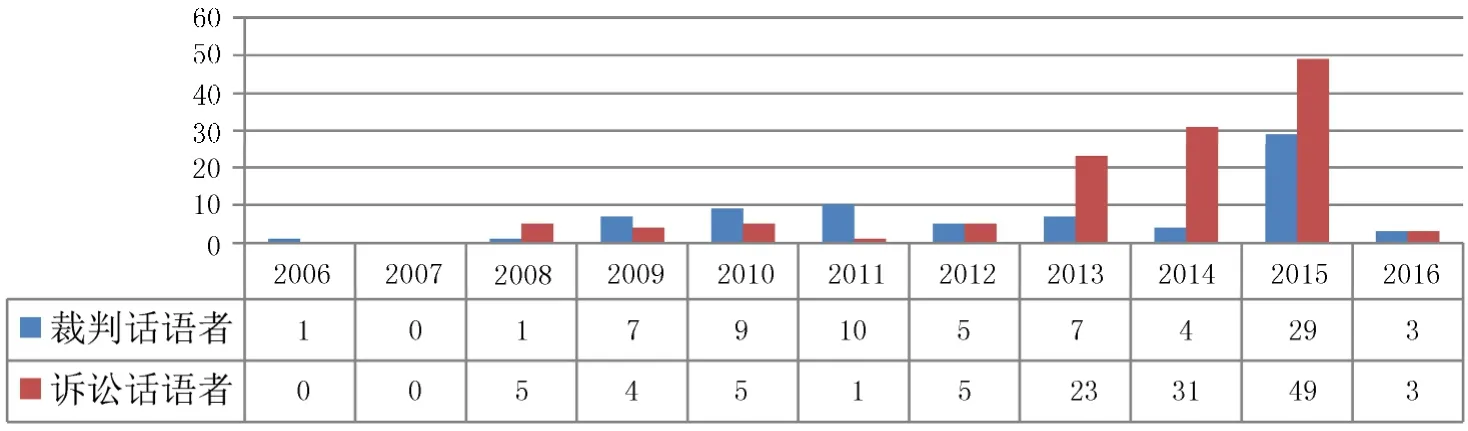

如果把裁判文本场景化,会直接提及“社会效果”一词的主体只有裁判者和诉讼者,所以,按照“社会效果”的话语主体来分类,可以分为“裁判话语者”和“诉讼话语者”两类。“社会效果”在这两个主体中出现的频次在裁判文本中体现的情况如图6所示:

图6 2006~2016年按话语主体分“社会效果”在浙江省裁判文本中出现的频次

从图6中可以看出,最先将“社会效果”引入到裁判文本中使用的是裁判话语者,之后,除了2007年,在2012年以前都是裁判话语者的使用频次超过诉讼话语者的使用频次。这一情况在2012年之后发生了变化,从2013年开始,诉讼话语者的使用频次迅速增多并明显超过裁判话语者的使用频次。

2.3.2.3 “社会效果”在文本语境中的功能

在法律中考察话语的意义,“最重要的不是词义或句子意义,而是讲话人话语的交际意图”(Tiersma,2015:132)。这种交际意图由于话语主体、话语语境不同,会产生不同的话语功能。通过分析和对比,笔者发现,在裁判文本中,不同的话语主体在不同的语境中表达“社会效果”时,会产生不同的功效。需要指出的是,话语所传达出的功能既可以是单一的,也可以是多种功能竞合的,需要结合其所处语境进行综合判断。以下是按“社会效果”在各自语境中所发挥的主要功能进行的分类。

1)裁判和说理功能

具体又可以分为裁判功能和裁判说理功能,这两种功能综合体现了“社会效果”法律化的过程。其中裁判功能是指在裁判文本中,“社会效果”成为裁判的依据之一或主要依据。由于裁判文本本身就是承载着司法权力的机构化文本,裁判者既是现实司法实践中的权力实施者,又是裁判文本中的裁判话语者,这一特殊的身份决定了“社会效果”的裁判功能只能由裁判话语者来实现,特别是在民事案件中,刑事案件中偶有涉及,在行政案件中暂无体现。如下面几个例子:

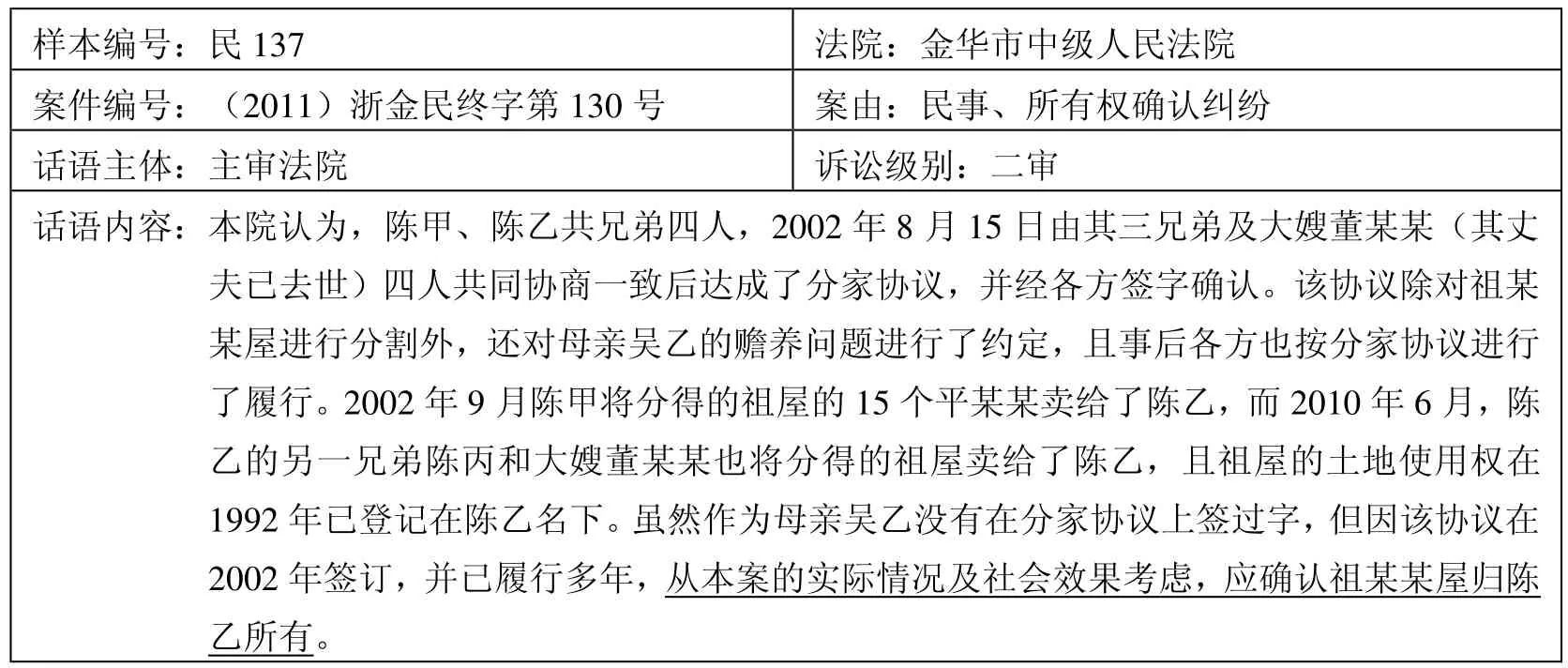

例1:

样本编号:民137 法院:金华市中级人民法院案件编号:(2011)浙金民终字第130号 案由:民事、所有权确认纠纷话语主体:主审法院 诉讼级别:二审话语内容:本院认为,陈甲、陈乙共兄弟四人,2002年8月15日由其三兄弟及大嫂董某某(其丈夫已去世)四人共同协商一致后达成了分家协议,并经各方签字确认。该协议除对祖某某屋进行分割外,还对母亲吴乙的赡养问题进行了约定,且事后各方也按分家协议进行了履行。2002年9月陈甲将分得的祖屋的15个平某某卖给了陈乙,而2010年6月,陈乙的另一兄弟陈丙和大嫂董某某也将分得的祖屋卖给了陈乙,且祖屋的土地使用权在1992年已登记在陈乙名下。虽然作为母亲吴乙没有在分家协议上签过字,但因该协议在2002年签订,并已履行多年,从本案的实际情况及社会效果考虑,应确认祖某某屋归陈乙所有。

例2:

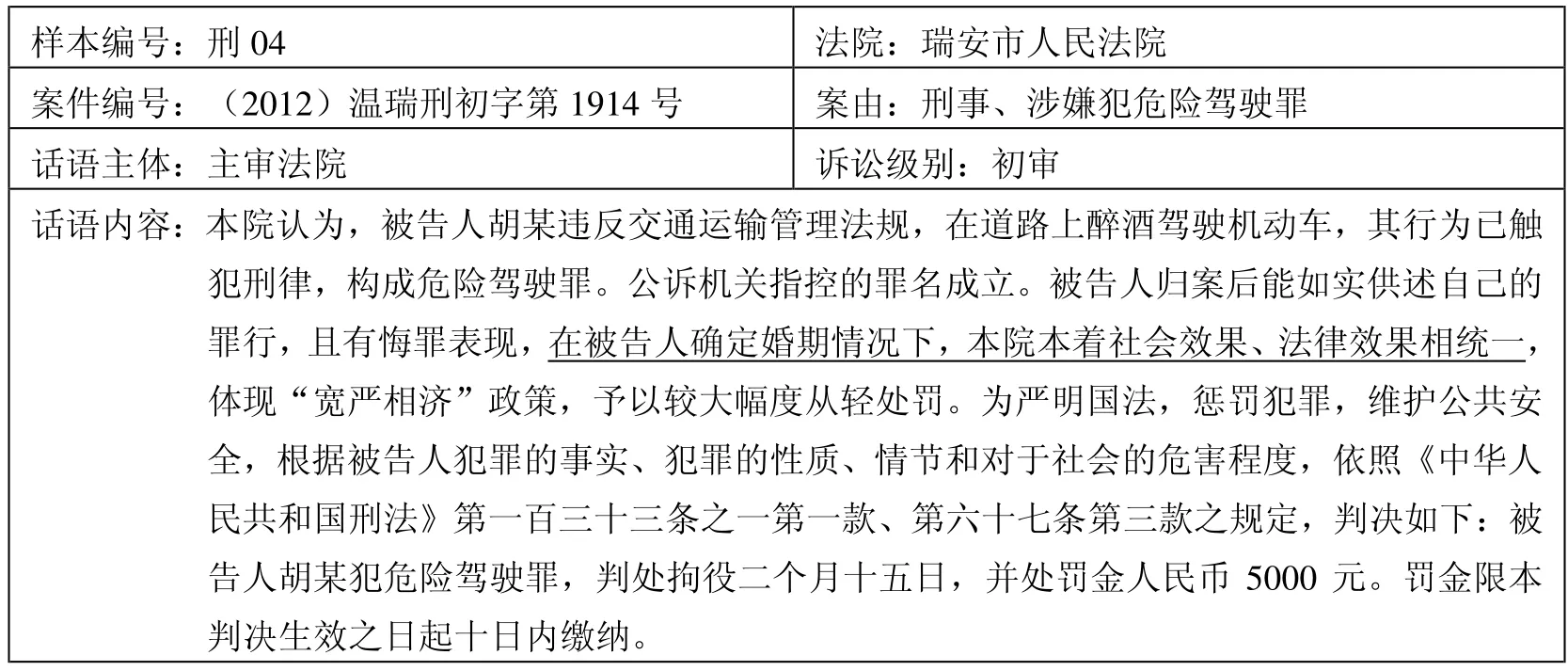

样本编号:刑04 法院:瑞安市人民法院案件编号:(2012)温瑞刑初字第1914号 案由:刑事、涉嫌犯危险驾驶罪话语主体:主审法院 诉讼级别:初审话语内容:本院认为,被告人胡某违反交通运输管理法规,在道路上醉酒驾驶机动车,其行为已触犯刑律,构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人归案后能如实供述自己的罪行,且有悔罪表现,在被告人确定婚期情况下,本院本着社会效果、法律效果相统一,体现“宽严相济”政策,予以较大幅度从轻处罚。为严明国法,惩罚犯罪,维护公共安全,根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款、第六十七条第三款之规定,判决如下:被告人胡某犯危险驾驶罪,判处拘役二个月十五日,并处罚金人民币 5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。

司法裁判从本质上说也是一种社会实践,所以在裁判的过程中,考虑裁判所要造成的社会效果这也是法律的一种内在要求,但这里要着重关注的要点是,裁判者在运用“社会效果”来裁判时是否有僭越法律之嫌,或者虽然未僭越法律,但却营造出来了这样一种话语效果:“社会效果”作为一种被追求的目标价值,被给予了更优先或者更充分的考虑。

正如前文所说,话语的功能往往是竞合的,从上面的例子也可以看出,当裁判话语者利用“社会效果”作为裁判理由时本身就是一种说理的过程,但这里再次强调话语的说理功能,主要针对两种情况:一是话语主体是裁判话语者,其未在裁判文本的正文提及“社会效果”作为裁判的理由,但在裁判文本的附属部分,如“评析”或“合议庭思路”里,陈述了“社会效果”作为裁判的考量依据;二是话语主体是诉讼话语者,“社会效果”作为其诉讼请求论据之一。具体举例如下:

例3:

样本编号:刑11 法院:杭州市拱墅区人民法院案件编号:(2012)杭拱刑初字第19号 案由:刑事 起诉罪名:抢劫罪话语主体:主审法院 诉讼级别:初审话语内容:评析:本判决书结果合理、用语精练、分析深入、适用法律条款准确规范。从案情看,公诉机关指控的抢劫罪(入户)与本案最终确定的寻衅滋事罪在量刑上存在巨大的区别,承办法官通过对被告人作案的前后的行为、作案的手段、后果、对被害人的控制程度、被害人是否有反抗的余地等方面的分析,对本案如何定性作了精练的分析。最终确定被告人犯寻衅滋事罪,是的被告人罚当其罪,让公诉机关及被告人均心服口服,达到了社会效果和法律效果的统一。

例4:

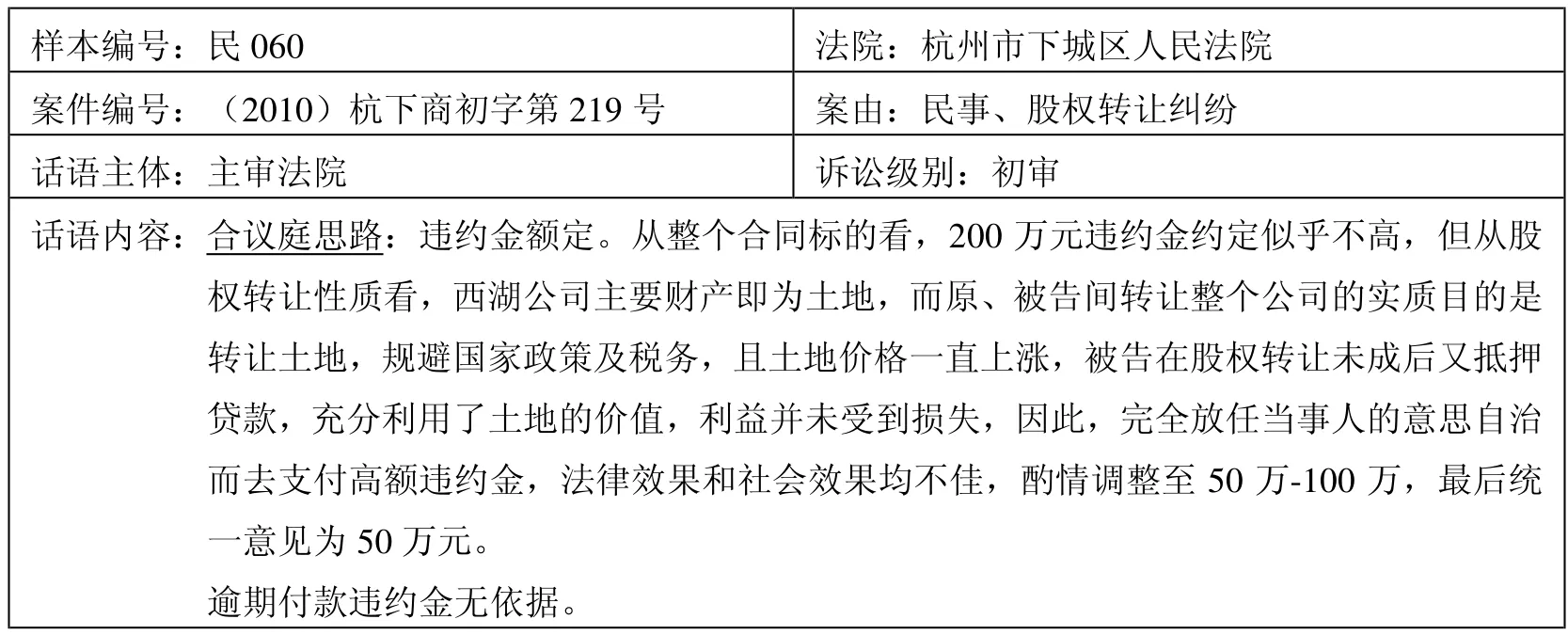

样本编号:民060 法院:杭州市下城区人民法院案件编号:(2010)杭下商初字第219号 案由:民事、股权转让纠纷话语主体:主审法院 诉讼级别:初审话语内容:合议庭思路:违约金额定。从整个合同标的看,200万元违约金约定似乎不高,但从股权转让性质看,西湖公司主要财产即为土地,而原、被告间转让整个公司的实质目的是转让土地,规避国家政策及税务,且土地价格一直上涨,被告在股权转让未成后又抵押贷款,充分利用了土地的价值,利益并未受到损失,因此,完全放任当事人的意思自治而去支付高额违约金,法律效果和社会效果均不佳,酌情调整至50万-100万,最后统一意见为50万元。逾期付款违约金无依据。

综上,在“社会效果”的法律功能中,结合样本可以看出:绝大多数裁判者已将“法律效果和社会效果相统一”作为一种模板化的话语策略,但是从相关联的语句及上下文所营造出的语境中体现出来的是“法律效果”说理部分很少或没有,而“社会效果”往往会着墨较多,以此来证明其作为裁判理由的正当性,这实际上无形中已经削弱了法律本身的说理能力。

2)道德评判功能

具体是指,“社会效果”在相关样本语境中充当的是道德话语的角色,强调家庭和社会关系中的责任和义务,这种使用多体现在诉讼话语者的样本中,表现了话语者对法律所能给予的帮助的疏离感(刘思达,2007)。

例5:

样本编号:行政01 法院:宁波市中级人民法院案件编号:(2013)浙甬行终字第52号 案由:行政、公安行政受理话语主体:被上诉人(原审被告)宁波市公安局高新技术开发区分局诉讼级别:二审话语内容:三、上诉人陈品华与上诉人赖玲妹的结婚违反了社会伦理道德和公序良俗,不为社会大众容忍和接受。因此,从道德、公序良俗及社会效果评价看,也不应当准许上诉人赖玲妹、陈妙琼的户口迁移申请。

例6:

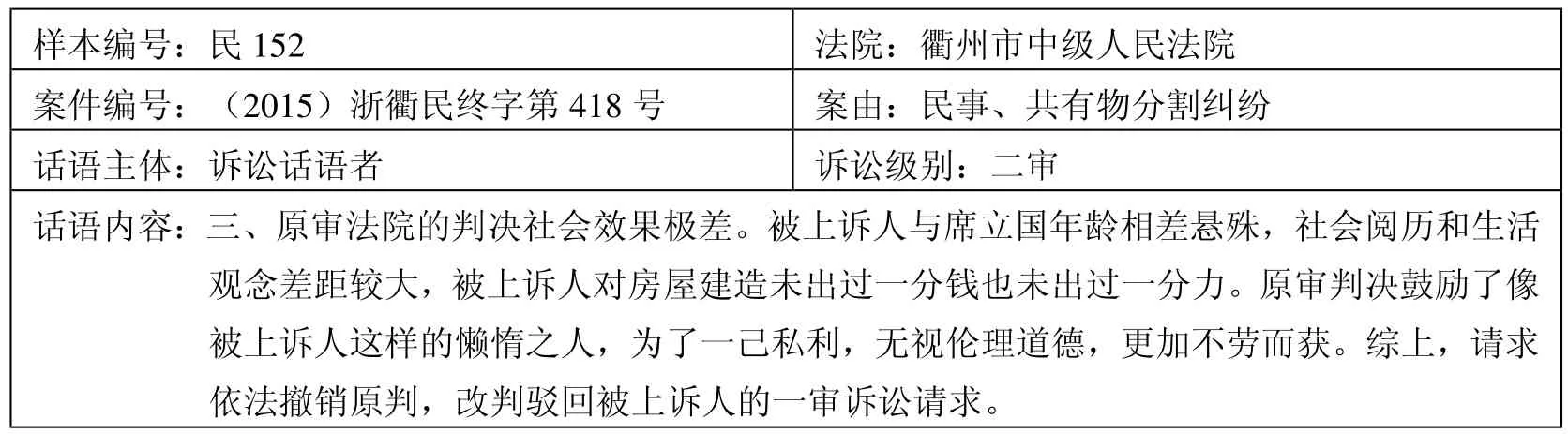

样本编号:民152 法院:衢州市中级人民法院案件编号:(2015)浙衢民终字第418号 案由:民事、共有物分割纠纷话语主体:诉讼话语者 诉讼级别:二审话语内容:三、原审法院的判决社会效果极差。被上诉人与席立国年龄相差悬殊,社会阅历和生活观念差距较大,被上诉人对房屋建造未出过一分钱也未出过一分力。原审判决鼓励了像被上诉人这样的懒惰之人,为了一己私利,无视伦理道德,更加不劳而获。综上,请求依法撤销原判,改判驳回被上诉人的一审诉讼请求。

在裁判者话语者的样本中,当裁判者在强调“社会效果”作为道德评判的价值标准时,也将这种评判引入了裁判中,即道德评判的法律化。如:

例7:

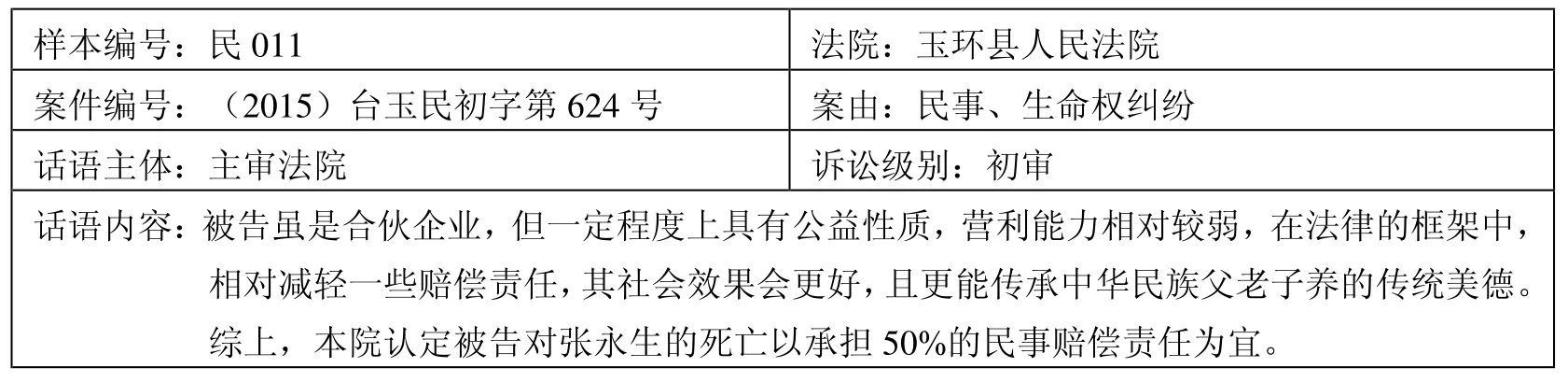

样本编号:民011 法院:玉环县人民法院案件编号:(2015)台玉民初字第624号 案由:民事、生命权纠纷话语主体:主审法院 诉讼级别:初审话语内容:被告虽是合伙企业,但一定程度上具有公益性质,营利能力相对较弱,在法律的框架中,相对减轻一些赔偿责任,其社会效果会更好,且更能传承中华民族父老子养的传统美德。综上,本院认定被告对张永生的死亡以承担50%的民事赔偿责任为宜。

3)政治倡导功能

是指“社会效果”在一定语境下发挥了近似于政策领域内的“协调性话语”(coordinative discourse)的功能,即以程式性话语对政策及政策性活动进行宣传、辩护、倡导,“通过协调彼此的活动寻求在政策上观念上达成共识”(Schmidt,2015)。同时,由于政策往往是以“社会效果”为出发点的,所以反过来,为了一定的“社会效果”而将某项政策引入司法裁判的考量依据中也就成了顺理成章的逻辑,实际上变相地把政策也法律化了。

例8:

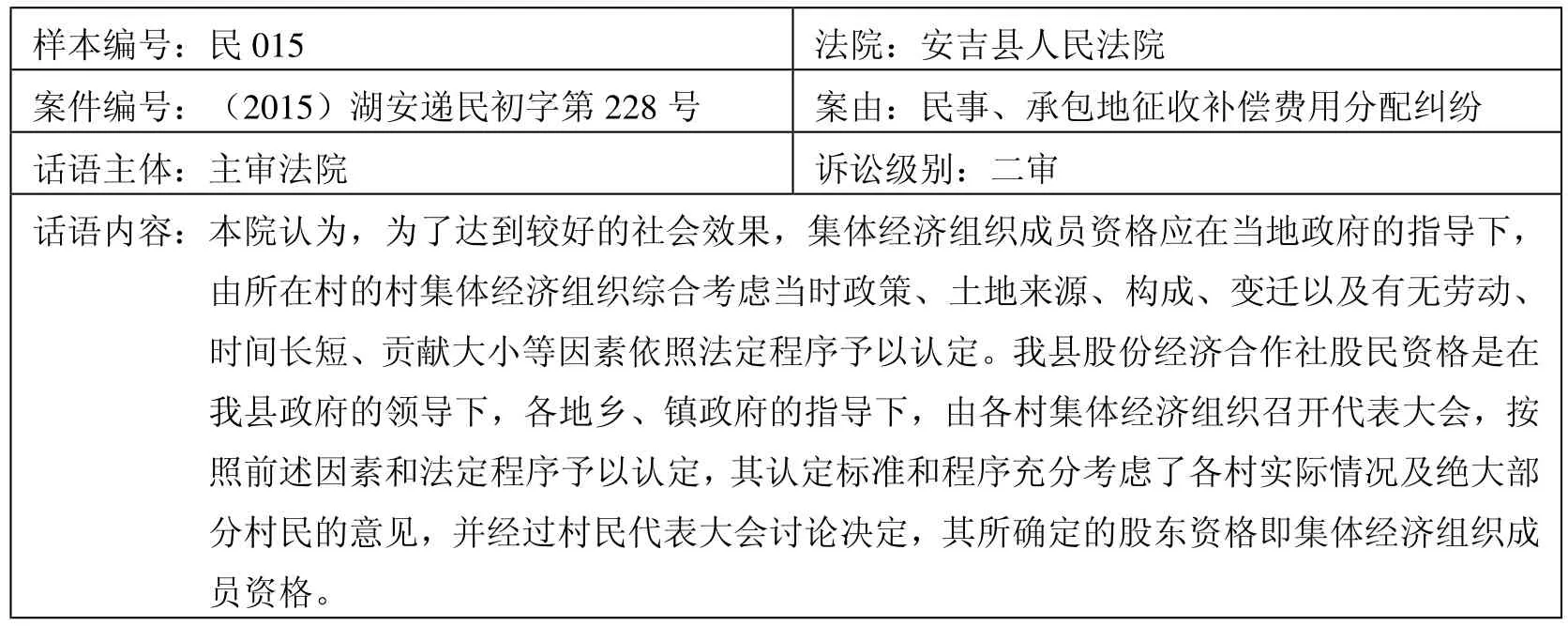

样本编号:民015 法院:安吉县人民法院案件编号:(2015)湖安递民初字第228号 案由:民事、承包地征收补偿费用分配纠纷话语主体:主审法院 诉讼级别:二审话语内容:本院认为,为了达到较好的社会效果,集体经济组织成员资格应在当地政府的指导下,由所在村的村集体经济组织综合考虑当时政策、土地来源、构成、变迁以及有无劳动、时间长短、贡献大小等因素依照法定程序予以认定。我县股份经济合作社股民资格是在我县政府的领导下,各地乡、镇政府的指导下,由各村集体经济组织召开代表大会,按照前述因素和法定程序予以认定,其认定标准和程序充分考虑了各村实际情况及绝大部分村民的意见,并经过村民代表大会讨论决定,其所确定的股东资格即集体经济组织成员资格。

例9:

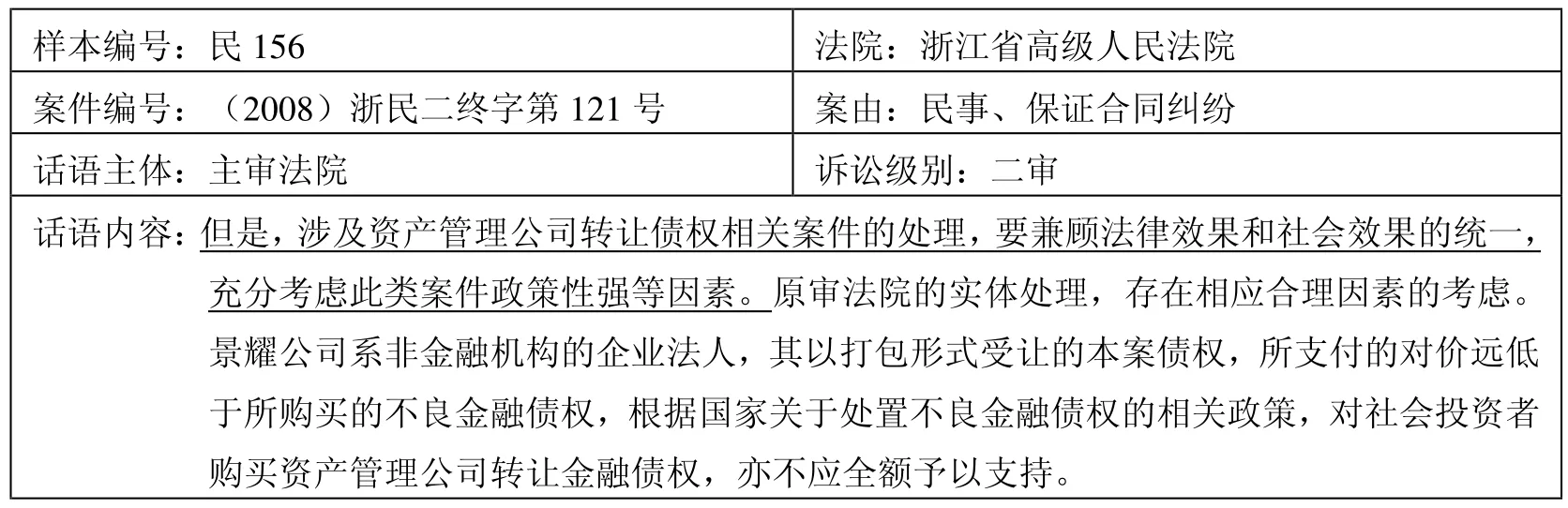

样本编号:民156 法院:浙江省高级人民法院案件编号:(2008)浙民二终字第121号 案由:民事、保证合同纠纷话语主体:主审法院 诉讼级别:二审话语内容:但是,涉及资产管理公司转让债权相关案件的处理,要兼顾法律效果和社会效果的统一,充分考虑此类案件政策性强等因素。原审法院的实体处理,存在相应合理因素的考虑。景耀公司系非金融机构的企业法人,其以打包形式受让的本案债权,所支付的对价远低于所购买的不良金融债权,根据国家关于处置不良金融债权的相关政策,对社会投资者购买资产管理公司转让金融债权,亦不应全额予以支持。

当“社会效果”与具体语境结合,表达政治倡导功能时,其隐含的含义是:要保持正确的政治导向,要以大局为重,以公利为重。在处理具体纠纷时,这种话语传达给接受者的信息是如果国家利益与集体利益相冲突,应该以国家利益为重;如果集体利益与个人利益相冲突,应该以集体利益为重。但是,在裁判文本中居于最权威地位的应该是法律,只有当法律出现空白、漏洞或明显不合理的情形下才有可能考虑其他因素,显然,“社会效果”的话语效果再一次地以一种隐含的方式贬抑了法律所应发挥的主导作用。

4)情态表达功能

是指在特定语境中话语者通过对“社会效果”所持的明确的肯定或否定的态度来表达某种情绪,如赞同、质疑、不满甚至是带有威胁等意味。

例10:

样本编号:行政18 法院:义乌市人民法院案件编号:(2015)金义行初字第96号 案由:行政、不服县住房和城乡建设局城建行政许可话语主体:被告县住房和城乡建设局 诉讼级别:初审话语内容:该类情形浦江县尚有积案一千多例,此口一开必将一发而不可收,非被告危言耸听,本案一旦给予许可,必将酿成大面积上访案件,激起民变,浦江县各职能部门被逼穷于应付,处境尴尬。故请法庭充分考虑本案判决所引起的社会效果。

例11:

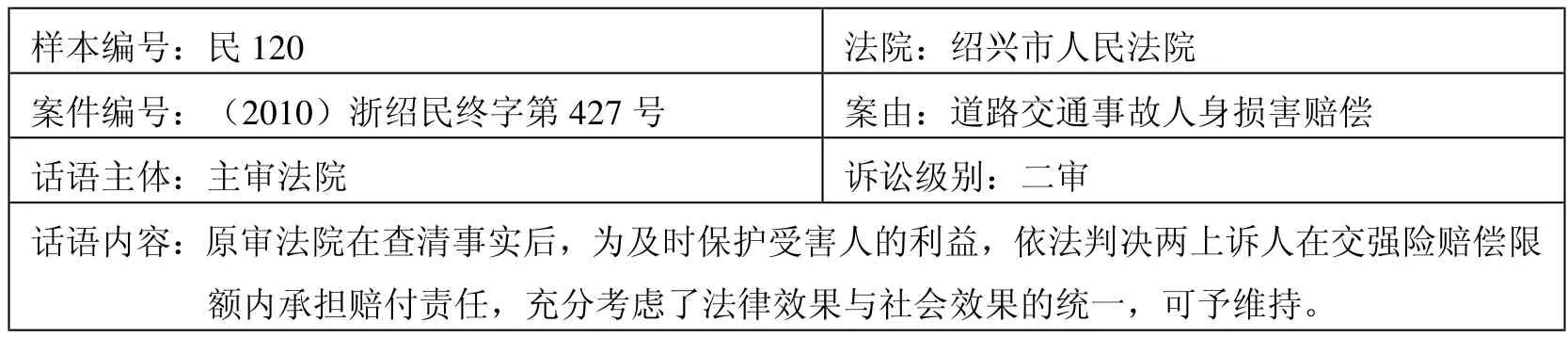

样本编号:民120 法院:绍兴市人民法院案件编号:(2010)浙绍民终字第427号 案由:道路交通事故人身损害赔偿话语主体:主审法院 诉讼级别:二审话语内容:原审法院在查清事实后,为及时保护受害人的利益,依法判决两上诉人在交强险赔偿限额内承担赔付责任,充分考虑了法律效果与社会效果的统一,可予维持。

在情态表达功能项下,诉讼话语者的使用频次明显多于裁判话语者,特别是在上述案例中,“社会效果”被用来表达对初级审判的不满和作为上诉的理由,而对于“社会效果”的具体所指是什么则很少论证。对于裁判话语者来说,当其运用“社会效果”来进行情态表达时,主要是同为裁判话语者间的评判,或认同或否定。

2.3.2.4 “社会效果”的话语策略

由于话语强调的是语言在实际使用中的交往意图,所以,在特定的文本之中,不同的话语者会形成不同的话语策略。

1)对于裁判话语者来说:创制充满“自我正义”(Mellinkoff,2014:38)的法律语言的话语策略

作为“社会效果”的话语引入者创制了在文本中“法律效果与社会效果相统一”的联合式使用方式2,或单独强调“社会效果”的独立式使用方式,这种创制实际上是使“社会效果”和“法律效果”相分离,造成的后果是产生歧义和误解,正如有学者指出的那样(王利明,2015),这种使用方法会使人以为法律本身是不讲效果的,法律效果是偏离于社会效果之外的。在随后的话语实践中,裁判者不断地赋予“社会效果”以不同的功能,如法律的、道德的和政治的功能。仅就从作为“符号”的 “社会效果”,其所指非常广泛却又模糊,从样本中反映出的情况看,它既可以指广义上的“公平”“正义”观念,可以指“止争息讼”,可以指“社会伦理道德”,可以指“大局”“公利”,也可以指“社会的实际反响”等等,甚至在一些语境下,它只是和“法律效果”相结合而模式化使用的套话,无法判断其具体所指。所以“社会效果”实际上是所指非常模糊,但却又高度包容,它以这种状态进入裁判文本中,并经裁判者赋予了各种功能,形成了“自我解释”、充满“自我正义”的法律词语。

2)对诉讼话语者来说:建立在“语言混乱”之上的话语策略

“社会效果”的含义模糊,裁判者在使用时并不力图界定其内在含义,而是通过话语功能来区别所指,即形成一种“自我解释”“自我正义”的状态,这使得“社会效果”变成了所指模糊,但却承载了力量(force)的符号。诉讼话语者作为裁判文本的被分配者和消费者,在不知不觉中接收了作为符号的“社会效果”,并依据各自不同的理解试图赋予“社会效果”以含义和功能,但由于诉讼话语者并不具有制造、解释裁判文本的权力,所以,其赋予“社会效果”的含义需要具有话语权的话语者的确认,其赋予“社会效果”的功能也多表现在情态的表达层面上。所以,总体上讲,诉讼话语者在使用“社会效果”时,其话语策略是为其诉讼的目的而服务,而构成诉讼的语境千差万别,导致诉讼话语者结合自身所处的语境,为了各自的诉讼目的,对“社会效果”的含义进行了带有明显自身利益倾向性的解读,造成了在话语实践中“语言混乱”的话语状态,而其话语策略就是建立在这种“语言混乱”之上的,并且以这种混乱的方式扩散,表现为从2013~2015年在诉讼话语者中“社会效果”的使用频次明显增多,话语含义混乱,以情态表达为主。

3.结论

从以上分析可以看出,“社会效果”的引入在裁判话语者和诉讼话语者之间形成了两种话语策略,进一步表现为“语言混乱”的局面。透过这层“语言混乱”的局面隐含的是话语权力与话语力量的博弈。

3.1 话语权力

通过以上的分析可以看出,由于裁判文本是具有特殊“互文性”的文本,裁判者通过运用自己的权力,将政策话语的“社会效果”引入了裁判文本之中,并赋予了其裁判功能及其他功能。尽管在裁判文本中,诉讼话语者也有权引入其他非法律语言的符号,但是,由于裁判者是裁判文本的话语秩序控制者,只有裁判者才有权力确认对诉讼话语者的话语转述与否、转述的用语与长度。换言之,裁判者是裁判文本中话语功能的初始决定者。

3.2 话语力量

尽管裁判话语者有权力将特定语言符号引入裁判文本之中,但是,语言作为符号的独特之处在于,不论其是否具有官方明确释义,其在话语实践中,通过在话语消费者之间的传导都可以形成一种话语力量。这种力量是抽象的、独立的、隐含的,在反复的传导中会随着社会实践中的耦合变量而增强或减弱。

裁判者可以运用权力将非法律语言的特定符号引入裁判文本中,也可以通过对特定符号的功能赋予而形成“自我正义”和“自我解释”的法律语言体系,但是,这些特定的语言符号在不同话语主体中被传导的过程中可以不断地被改造,形成其自身的独特的话语力量。这种话语力量是在社会实践中形成的,并对社会实践具有反作用力。

3.3 话语权力与话语力量的博弈

在裁判文本所建构的情境中,法律话语是以对话而非独白的方式呈现的,具体来说是裁判话语者与诉讼话语者之间的对话。这种对话体现了话语权力的不平等关系。裁判话语者在裁判的场域中的权力明显大于诉讼话语者,这里的权力“不是狭义的政治权力,而是广义的由话语体现的,在日常交际中,人与人的社会关系实质上是一部分人对另一部分人的控制”(杨德祥,2009)。但是,从另一个角度讲,由于话语的弥散性、社会实践性,使话语在实际应用中形成一种新的话语力量,这种话语力量是对话语权力的能动的反映,表现为一种对抗性的内在属性。而正是这种话语权力与话语力量的博弈,体现出话语在社会实践中特有的属性,即作为社会变革力量的存在——它并不会由于哪一方有绝对的权力而完全受控于那一方,尽管不可否认的是它很大程度上会受到权力的影响,更进一步说,话语实际上反映出社会实践中控制与反控制的权力表象,又以自身的力量对社会实践进行反作用,即其是以一种内在的、独立的、具有社会变革力量的方式而存在。

注释:

① http://wenshu.court.gov.cn/list/list/?sorttype=1&conditions=searchWord+QWJS+++全文检索:社会效果,访问时间:2016年4月9日。

② 从中国裁判文书网中以“社会效果”作为关键词检索可以检索到的最早的裁判文本是2006年制作的一份民事判决书,话语者为主审法院。又结合1999年12月最高人民法院原副院长李国光提出“坚持办案的法律效果与社会效果相统一”观点以及随后被确立为司法裁判的指导原则这一事实,可以认为裁判者是“社会效果”的引入者。

参考文献:

Fairclough, N.2003.《话语与社会变迁》,殷晓蓉译,北京:华夏出版社。

Fairclough, N.2014.A dialectical-relational approach to critical discourse analysis in social research.In Wodak, R, & Meyer, M.(eds.).Methods of Discourse Analysis(Second Edition).Beijing: Peking University Press, 162-187.

Foucault, M.2007.《知识考古学》,谢强、马月译,上海:生活·读书·新知三联书店。

Goodrich, P.2007.《法律话语》,赵洪芳、毛凤凡译,北京:法律出版社。

Huisman, H.1991.The Relevance of Discourse Analysis to Legal Practice.Austl.J.L.&Soc’y, 7.

Mellinkoff, D.2014.《法律的语言》,廖美珍译,北京:法律出版社。

Schmidt, V.A.2015.话语制度主义:观念与话语的解释力,马雪松、田玉麟译,《国外理论动态》,第7期,10-19页。

Tiersma, T.M.2015.《彼得论法律语言》,刘蔚铭译,北京:法律出版社。

Van Dijk, T.A.2015.《话语研究多学科导论》,周翔译,重庆:重庆大学出版社。

李国光,1999,坚持办案的法律效果与社会效果相统一,《党建研究》,第12期,5-7页。

刘思达,2007,当代中国日常法律工作的意涵变迁(1979-2003),《中国社会科学》,第2期,90-105页。

沈志先,2010,《裁判文书制作》,北京:法律出版社。

田海龙,2013,趋于质的研究的批评话语分析,《外语与外语教学》,第4期,6-9页。

王利明,2015,如何理解法律效果与社会效果的统一,《当代贵州》,第33期,64页。

辛斌、高小丽,2013,批评话语分析:目标、方法与动态,《外语与外语教学》,第4期,1-5页。

杨德祥,2009,法律话语权力意识的批评话语分析,《宁夏大学学报(人文社会科学版)》,第5期,73-77页。

袁英,2013,《话语理论的知识谱系及其在中国的流变与重构》,武汉:华中师范大学出版社,27-29页。

A Critical Discourse Analysis of the “Social Effect” in Verdicts

Sun Yang, East China University of Political Science and Law

The discourse in the particular text presents particular meanings and functions.In nature, the discourse reflecting the social relations is a kind of social practice.In the theory of Critical Discourse Analysis, the three key elements, text, discourse and society, are in the state of dialectical interaction.In this paper, the author develops the analysis under the guidance of the theory of CDA as the methodology, with selecting the verdicts of Zhejiang province as the particular text and “social effect” as the key word.The analysis shows that the“social effect” is used between the juridical discourse subject and litigant discourse subject.As a language symbol, “social effect” is semantically fuzzy, however, feature-rich.Though in different contexts, “social effect” is endowed with functions under specific discourse strategies, overall speaking, it presents the phenomenon of language confusion.Behind this confusion, the wrangling between the discourse power and discourse force emerges.This wrangling account for that discourse, in some way, is one force leading to social change.

empirical study, “social effect”, verdicts, CDA, discourse power, discourse force

孙洋,女,吉林农安人,华东政法大学法学理论专业硕士研究生在读。研究方向:法律语言学、法律话语分析、法律人类学。

*通讯作者:孙洋

联系地址:上海市(200042)长宁区万航渡路1575号,华东政法大学(长宁校区)

电子邮件:elina3153@yeah.net