过渡季假日上海地铁城郊线路车厢内空气环境的实测

陈文超,钟 珂,王亚楠,李蔚阳,吴丛欢

(东华大学 环境科学与工程学院, 上海 201620)

过渡季假日上海地铁城郊线路车厢内空气环境的实测

陈文超,钟珂,王亚楠,李蔚阳,吴丛欢

(东华大学 环境科学与工程学院, 上海 201620)

摘要:在过渡季节,乘客是地铁车厢内部主要污染源和热源.为了解上海地铁城郊线路车厢空调系统的控制状况,以上海市轨交系统9号线为城郊线路代表作为实测对象,在以国庆节为代表的过渡季假日,对车厢内空气温湿度、CO2浓度和人员密度进行了连续测量.实测结果表明,假日车厢内人员密度在0.3~3.0人/m2范围内波动;当空调系统运行时,车厢内部空气温度在正常范围内波动,几乎不受人员密度影响;车厢内CO2浓度随着人员密度增大而明显升高,但80%的时间CO2浓度低于0.15%,通风排污效果基本能够满足假日地铁运行状况的要求.

关键词:地铁车厢; 人员密度; 空气环境; 热环境

最近10余年间,中国城市轨道交通系统的迅速发展,地铁成为许多人出行的重要交通方式.地铁车厢内的空气环境品质作为直接影响到出行人员舒适性的因素,逐渐引起人们的关注.地铁的客流量大且变化快,而列车内的空调系统对环境的控制能力有限,车厢内空气品质失控的风险很大,特别是中心城区换乘站,出行人员密集,地铁车厢内空气品质恶劣的可能性最大,城市地铁车厢内的空气品质状况已经成为迫切需要研究的问题.

文献[1]对夏季台北轨交系统中的8条共82个车站的颗粒物和COx进行了测量,发现地下空间的PM 10和PM 2.5浓度均高于地面外街区环境的水平,而CO2浓度甚至高达地面环境的2.4倍.此外,其他实测[2-4]还发现,伦敦、多伦多、斯德哥尔摩地铁系统内细粒子PM 2.5浓度的数量级大概是地面浓度的10倍之多.文献[5]对我国某些城市地铁线路中的颗粒物浓度进行了测量,结果表明,广州地铁内PM 2.5浓度比常规地面交通工具内的低.

以上研究结果大多集中在地铁候车空间,车厢内空气质量和热环境的研究很少,仅文献[6]对上海多条地铁线路的车厢内的热环境进行了实测研究.此外,已有研究主要针对空气环境中化学成分的分析,并没有对车厢内整体空气质量和地铁空调系统之间关系进行研究.实际上,地铁的空调系统对车厢内环境控制的优劣直接关系到地铁车厢内空气品质,影响人的舒适性.因此,本文拟对地铁车厢内空气温度、相对湿度、CO2浓度和人员密度进行连续时间测量,分析上海地铁车厢空调系统对车厢内空气环境的实际控制状况.由于在过渡季节,外界对室内环境影响较小,乘客是车厢内部的主要污染源和热源,为着重分析人员密度和空调系统运行情况与车厢内空气温度、相对湿度和CO2浓度的关系,本次测量选择在过渡季进行.

1测量方法与仪器

1.1测量方法与仪器

上海市地铁线路较多,其中9号线作为连接郊区和市区的线路之一,线路总长44.5km,包含郊区站点和位于市中心的站点.为分析比较地铁往返郊区和市区时车厢内空气环境的差异,本文以9号线为城郊线路代表作为实测对象.

实测人员从位于郊区的松江新城站乘车出发,在车厢内测量空气参数并记录车内人员密度,到达位于市区的终点站杨高中路后下车,再重新乘坐另一班车返回并测量,换乘间隔均小于5 min,如此循环往复.一个单程大约耗时1.33 h,共计测量了30个单程,每个单程均包括中部车厢和尾部车厢的测量.

由于实测以起点至终点为周期进行测量,周期时间较长和上下班高峰特征使得工作日测量时起始时间对实测结果有较大影响.因此选择人流波动范围相对平稳的假日期间进行实测,其中,过渡季假日以国庆假日为主要假期.本文于2012年10月1~3日共3天对车厢内空气温度、相对湿度和CO2浓度进行了实测,并记录车厢内的乘客人数.实测时段为8:00~20:00,数据采样和储存时间间隔均为1 min.考虑到中部车厢和尾部车厢的人员密度有一定差异,分别在中部车厢和尾部车厢设置测点,测试人员站立于远离车厢门的中间位置.测量仪器由站立着的测试人员手持,离地面高约1.2 m,位于坐姿人体的呼吸高度处,尽量远离坐着的乘客.测量仪器为HUMLOG 20型,可以同时测量空气的温湿度和CO2浓度.

所测得的数据用Origin软件进行处理和拟合,根据实测数据图进行相关分析及对比.

1.29号线地铁车厢内空气控制模式

所测地铁车厢空调系统采用定风量间歇运行模式.空调系统设置一个温湿度范围,当超出该范围时,空调系统进入工作状态,通过送回风调节车厢内的温湿度,直到温湿度达到设置的范围时,空调系统进入停歇状态,如此反复.

2实测结果与分析

2.1车厢内热环境特征

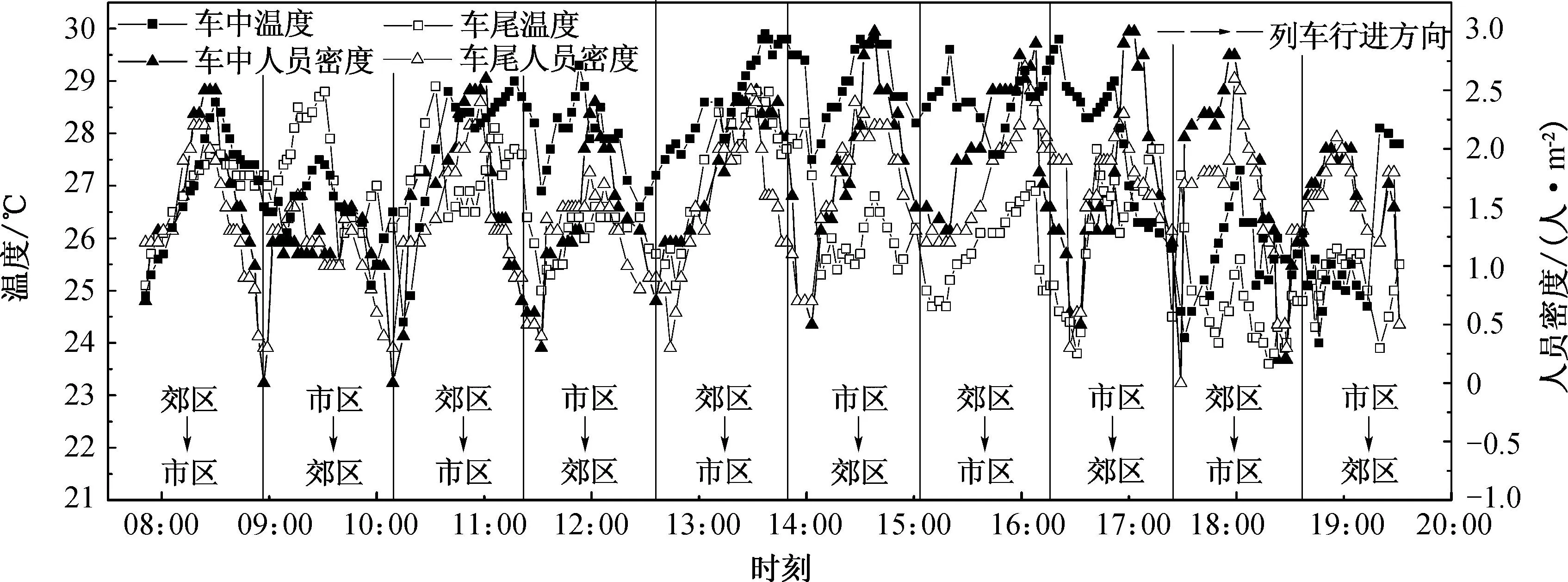

3天的实测结果相近,因此以下仅对1天的实测数据进行分析.10月2日中部和尾部车厢内空气温度和人员密度随实测时间变化的曲线如图1所示.由图1可以看到,由于实测期间为假日,无明显高峰时段,人员密度呈周期性变化,变化周期与地铁行进周期基本吻合.车厢内气温与人员密度变化趋势不完全一致.中部车厢内空气温度大致在24~30℃ 范围内波动,尾部车厢气温不超过29℃,尽管不同部位车厢的温度不同,但温度波动范围均约为6℃,这可能是车厢到站开门时外部空气侵入和空调系统间歇运行造成的.尾部车厢气温较低的原因可能是尾部车厢外围护结构面积大于中部车厢,测试期间室外温度较低,尾部车厢热损失较大,使得其内部温度略低于中部车厢.

由图1还可以看到,仅就温度而言,在某些时段,地铁车厢内热环境偏热.温度偏高的大部分时段在13:00~15:00,并且列车行进位于市区地段,即处于地下段.由于地下隧道温度较地面环境温度高,这可能导致地铁车厢内温度偏高;另外,地铁车厢的空调系统运行调节不能很好满足内部负荷变化,或者空调系统对车厢环境温度的允许波动范围过大,也可能是原因之一.文献[6]对上海地铁多条线路进行实测的结果也表明,地铁在地下线路行进时车厢温度受地铁空调和隧道环境的影响较大.

图1 10月2日中部和尾部车厢温度与人员密度时间分布图Fig.1 Time distribution of temperature and person density in central and rear cars on Oct.2nd

图2 10月2日中部和尾部车厢相对湿度与人员密度时间分布图Fig.2 Time distribution of relative humidity and person density in central and rear cars on Oct.2nd

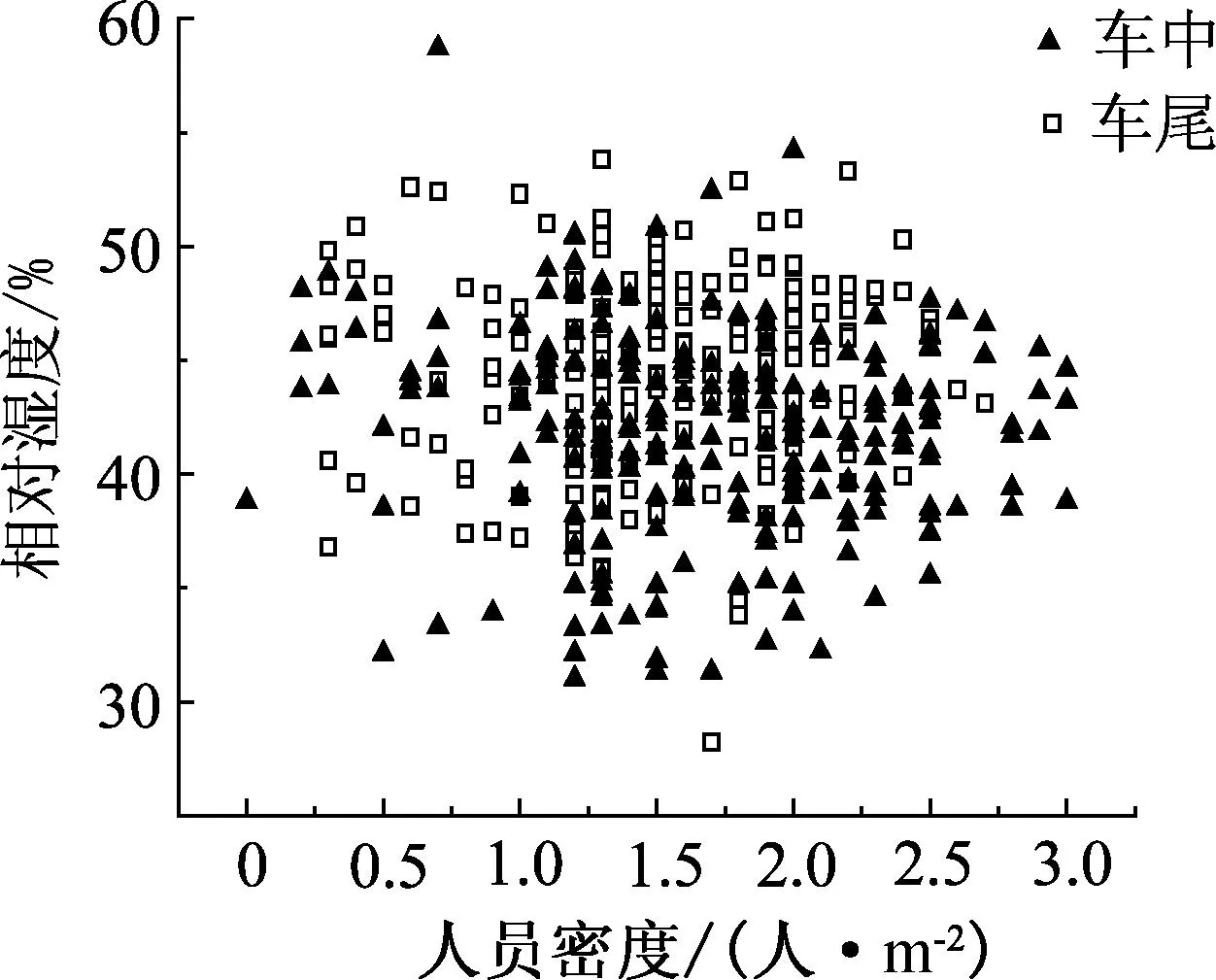

10月2日中部和尾部车厢内空气相对湿度和人员密度随实测时间变化的曲线如图2所示.由图2可以看到,在实测时间内,包含了6个相对湿度变化周期,而人员密度的变化周期有10个,说明导致相对湿度波动的原因不完全是人员密度变化,空调系统间歇运行也是原因之一.此外人员密度较大的中部车厢内的空气相对湿度在某些时段反而小于尾部车厢,也从另一个方面说明了车厢内相对湿度一直在空调系统控制范围内,受人员数量变化的影响较小.

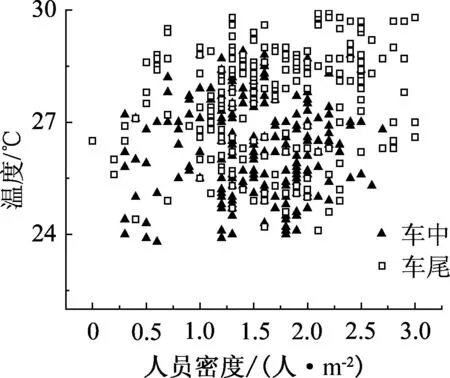

为了得到车厢内人员密度与温度的相关性,图3给出了10月2日二者的实测结果.由图3可以看到,中部和尾部车厢内温度变化几乎均与人员密度无关,表明空调系统供冷能力可以满足假日车厢负荷的要求.此外,也说明图1中显示车厢内部分时间温度偏高的原因,不完全是空调系统能力不足造成的,而是车厢空调系统设置温度波动范围偏大以及列车外部环境温度偏高.

图3 10月2日中部和尾部车厢人员密度与温度的关系Fig.3 Relationship between person density and temperaturein central and rear cars on Oct.2nd

10月2日车厢内人员密度与相对湿度关系的统计结果如图4所示.由图4可以看到,与温度变化特征一致,中部和尾部车厢内相对湿度的变化几乎与人员密度无关,表明空调系统除湿能力可以满足假日车厢湿负荷的要求.

图4 10月2日中部和尾部车厢人员密度与 相对湿度的关系Fig.4 Relationship between person density and relative humidity in central and rear cars on Oct.2nd

2.2车厢内空气品质的实测情况

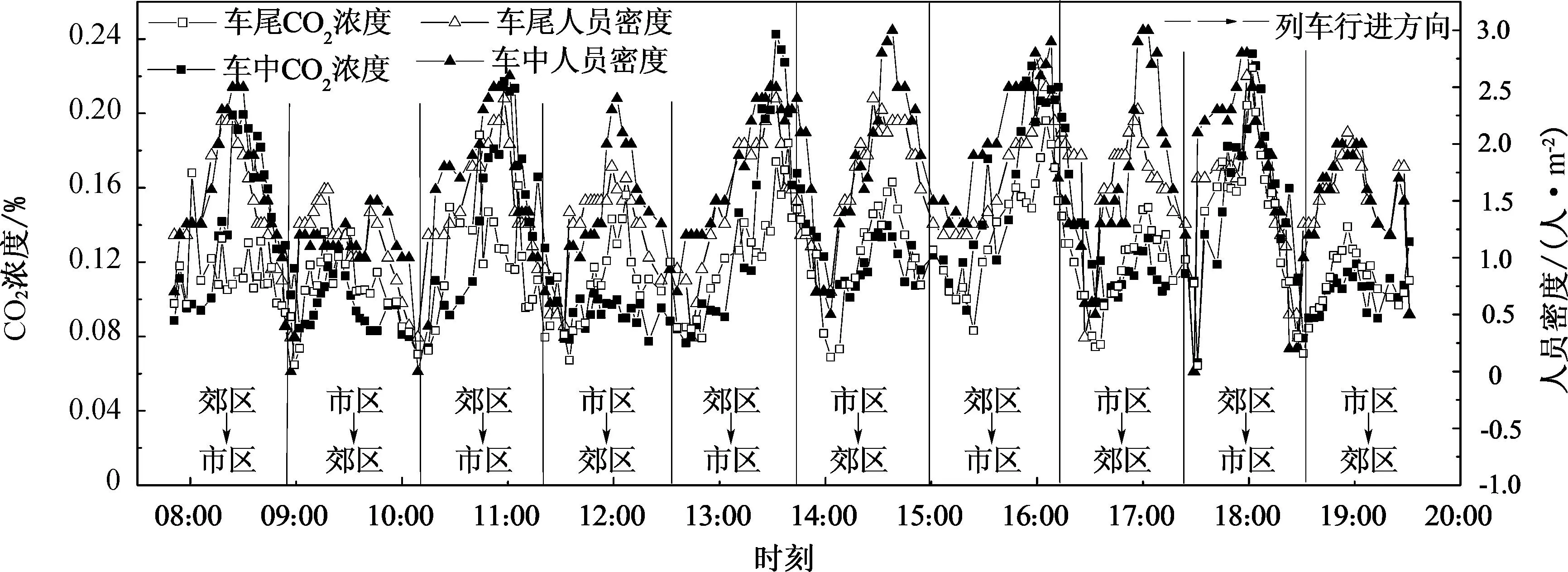

10月2日车厢中部和尾部CO2浓度和人员密度随实测时间变化的曲线如图5所示.由图5中可以看出,人员密度与CO2浓度的变化周期几乎完全一致.在实测时间内,CO2浓度在0.06%~0.22%范围之内,包含10个周期.奇数周期为地铁从郊区开往市区方向,CO2浓度变化较大;偶数周期为市区开往郊区方向,CO2浓度变化较小.由图5可见,郊区开往市区时车厢内CO2浓度较市区开往郊区时的要高,但都与人员密度的变化规律一致.此外,可以明显看出车厢尾部的CO2浓度低于车厢中部的CO2浓度,原因是中部车厢的人员密度比尾部车厢的人员密度高.由此表明,CO2浓度可能会随着人员密度变化而变化.

图5 10月2日中部和尾部车厢CO2浓度与人员密度时间分布图Fig.5 Time distribution of CO2 concentration and person density in central and rear cars on Oct.2nd

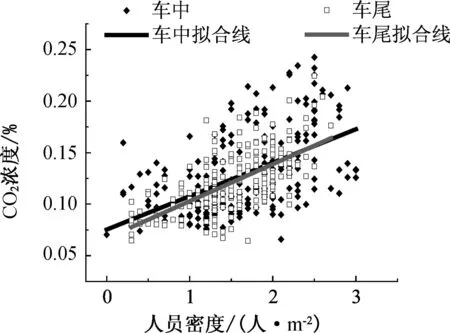

为了更加明确人员密度与CO2浓度的关系,图6给出了10月2日CO2实测结果与人员密度的关系.

图6 10月2日中部和尾部车厢人员密度与 CO2浓度的关系Fig.6 Relationship between person density and CO2 concentration in central and rear cars on Oct.2nd

由图6可看出,CO2浓度基本上随着人员密度的增加呈上升趋势,经拟合后可知,这两者之间存在线性相关,且车中和车尾拟合曲线基本重合.这和候车空间[1-5]的污染物分布规律不同,由于该空间的污染物(如汽车尾气、颗粒物等)不是主要由乘客散发,因此污染物浓度与人员密度的关系与本文上述结果不同.

图6所示的人员密度与CO2浓度的线性关系,还表明通风系统的排污能力已不能满足高密度人员车厢的要求.

10月2日列车尾部和中部车厢内在时段8:00~20:00内不同CO2浓度段出现的时间比率如图7所示.由图7可知,在实测时间段内,车厢内CO2浓度主要集中在0.10%~0.15%及其以下浓度段内,大于0.15%或者超过0.20%的时间比率较小,分别为车中13%、车尾14%和车中9%、车尾1%.根据文献[6]可知,CO2卫生标准浓度值应控制在0.10%以下.另外,根据文献[7],车厢环境内的CO2浓度不应超过0.15%.图7还表明,乘客在8:00~20:00时间段内乘上列车中部和尾部车厢时,30%左右的时间CO2浓度小于0.10%,80%左右的时间CO2浓度小于0.15%.

图7 10月2日8:00至20:00中部和 尾部车厢CO2浓度段比率Fig.7 Percentage of CO2 concentration in centraland rear cars during 8:00 to 20:00 on Oct.2nd

文献[2-4]对地铁候车空间内颗粒物实测结果表明,地铁候车空间内的颗粒物浓度数量级约是地面的10倍之多.与本文的研究结果相比可知,CO2对地铁系统空气品质的影响作用比细粒子小,这可能是因为气态污染物更容易通过通风系统排出.

比较图7中部和尾部车厢的数据,可以看到,中部车厢内CO2浓度较低时段所占百分比仅略大于尾部车厢,但是CO2浓度超过0.20%的时间所占比率约为10%,远高于尾部车厢.

3结语

为了解上海地铁车厢空调系统对内部空气环境的控制状况,本文对假日地铁车厢内空气温湿度、CO2浓度进行了连续观测.以上海市轨交系统9号线为实测对象,在过渡季假日,对车厢内空气温湿度、CO2浓度和人员密度进行了连续测量.根据实测结果可以得到以下结论:

(1) 假日期间尽管车厢内空气温湿度波动范围过大,使部分时段偏热,但地铁车厢内部空气温湿度与人员密度无相关性.由此表明车厢内热湿负荷没有超出空调系统控制范围.

(2) 车厢内CO2浓度统计结果随着人员密度的增加呈上升趋势,表明地铁通风系统的排污能力已不能满足车厢高密度人员现状的要求.但在节假日期间有80%的时间CO2浓度低于0.15%,地铁中部车厢大约有10%的时间CO2浓度超过0.20%.

参考文献

[1] CHENG Y, YAN J. Comparisons of particulate matter, CO, and CO2levels in underground and ground-level stations in the Taipei mass rapid transit system [J]. Atmospheric Environment, 2011, 45(28): 4882-4891.

[2] SEATON A, CHERRIE J, DENNEKAMP M, et al. The London underground: Dust and hazards to health [J]. Occupational and Environmental Medicine, 2005, 62(6): 355-362.

[4] CRUMP K S. Manganese exposures in Toronto during use of the gasoline additive, methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl[J]. Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology, 2000, 10(3): 227-239.

[4] JOHANSSON C, JOHANSSON P. Particulate matter in the underground of Stockholm [J]. Atmospheric Environment, 2003, 37(1): 3-9.

[5] CHAN L Y, LAU W L, ZOU S C, et al. Exposure level of carbon monoxide and respirable suspended particulate in public transportation modes while commuting in urban area of Guangzhou, China[J]. Atmospheric Environment, 2002, 36(38): 5831-5840.

[6] 庄晓芸.上海地铁车厢空气环境实测调查与数值研究[D].上海:东华大学环境科学与工程学院,2012:57-59.

[7] 室内空气中二氧化碳卫生标准:GB/T 17094—1997[S].

[8] 公共交通工具卫生标准:GB/T 9673—1996[S].

Air Environment in Subway Cars of Country-Suburb Lines on Holidays in Transition Seasons in Shanghai

CHENWen-chao,ZHONGKe,WANGYa-nan,LIWei-yang,WUCong-huan

(School of Environmental Science and Engineering, Donghua University, Shanghai 201620, China)

Abstract:Passengers are considered as the major pollution and heat source in subway cars of country-suburb lines in transition seasons. To know the control status of carriage’s air conditioning system in Shanghai subways cars, a continuous survey is carried out about the air temperature, moisture, CO2 concentration and person density of Shanghai Subway Line 9 in national holidays representing holidays during transition seasons. The results show that person density fluctuates in the range of 0.3~3.0 pl/m2 in the carriages on holidays. When the air conditioning system is operating, the air temperatures in the carriages rise and fall in the normal range and have nothing to do with the person density. Besides, the CO2 concentration rises high with person density, but 80% of the time belows 0.15%, which indicates that sewage effects of ventilation meet the requirements of subway’s operation on holidays.

Key words:subway cars; person density; air environment; thermal environment

文章编号:1671-0444(2016)02-0263-05

收稿日期:2014-12-29

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51478098);上海市科技创新重点资助项目(13ZZ054)

作者简介:陈文超(1991—),女,浙江湖州人,硕士研究生,研究方向为建筑节能与空气环境. E-mail: vanny18021@hotmail.com 钟珂(联系人),女,教授,E-mail: zhongkeyx@dhu.edu.cn

中图分类号:U 270.383

文献标志码:A