收入、幸福与城乡差别

莫旋 唐成千

文章编号:1001-148X(2016)11-0158-10

摘要: 基于中国家庭收入项目(CHIP)数据,本文运用线性回归模型和排序模型分析收入与幸福感之间的关系。研究发现,居民的幸福感随着收入增加而提升,但收入对幸福感的边际效用递减;收入差距越大,居民的幸福感越低;收入水平与收入差距对幸福感的影响,在城乡之间、不同收入阶层之间具有差异。因此,提高居民收入,缩小收入差距,建立和完善一个公平正义的宏观制度安排,对于提升居民的幸福感具有重要意义。

关键词: 收入;收入差距;幸福感;城乡差别

中图分类号: F0614文献标识码: A

收稿日期:2016-07-01

作者简介:莫旋(1981-),男,湖南衡阳人,衡阳师范学院经济与管理学院讲师,上海财经大学经济学院博士研究生,研究方向:微观计量;唐成千(1985-),男,山东滕州人,上海财经大学经济学院博士研究生,研究方向:福利经济学。

基金项目:国家社会科学基金项目,项目编号:15BJY112;湖南省教育厅科研项目,项目编号:15C0218;上海财经大学研究生创新基金项目,项目编号:CXJJ-2015-363。

一、引言

经济增长与政府施政的最终目标都是让人民过上更加幸福的生活。在增长优先的发展模式中,普遍认为经济增长过程与民生幸福过程是一致的,经济增长必然会导致人民幸福感的提升。但是,事实却并非如此。改革开放以来,我国经济持续快速增长,人民群众的收入水平不断提高,但居民的幸福感并没有明显的上升,相反,还出现了下降的趋势,呈现出令人担忧的“无幸福增长”格局[1]。因此,人们在反思中逐渐意识到,发展经济只是手段,实现民生的幸福才是终极目的。

经济学对幸福感的持续关注,源于Easterlin的开创性研究[2]。经济增长带来收入水平的上升,但不一定会导致幸福感的提升。在收入达到某一点之前,幸福感随着收入的增加而提升,但是,超过该点以后,这种关系不再明显,这就是著名的“伊斯特林悖论”。在收入与幸福感的关系上,经济学者主要从绝对收入、相对收入和收入差距角度进行研究。对于绝对收入的研究,Easterlin(1974)[3]和Blanchflower(2004)[4]利用不同国家的数据考察了“伊斯特林悖论”,发现人们的幸福感并未随收入的提高而提升。关于我国居民绝对收入与幸福感的关系,一些学者认为幸福感与收入水平成正向关系[5-6],但另一些学者认为收入水平与幸福感呈倒“U”型关系[7-8]。除了绝对收入,相对收入也是影响幸福感的重要因素。Ferrer-i-Carbinell(2005)[9]、贺京同等(2014)[10]的研究发现,与绝对收入相比,人们的幸福感更取决于相对收入。收入差距对幸福感的影响,目前还没有得到一致的结论。李军(2003)认为收入差距扩大会产生许多问题,比如降低社会消费倾向,导致消费需求不足,影响经济增长,引起社会不满,影响社会稳定,收入差距扩大是造成居民幸福感降低的主要原因[11]。但Knight(2009)认为收入差距扩大有利于激励人们努力工作,并对自己的未来充满希望,从而提升人们的幸福感[12]。同时,对于我国不同收入阶层而言,收入对幸福感的影响并不完全相同。曹大伟(2009)发现,处于贫困线下的群体,其幸福感受收入的影响要远大于处于贫困线之上的群体[13]。我国存在明显城乡差别,城乡居民在幸福感方面会表现出明显差异,袁正等(2013)认为,收入水平的提高,可以给农村居民带来更多的幸福感[6]。

基于以上文献梳理,本文使用中国家庭收入项目(CHIP)的微观数据,考虑城乡、不同收入阶层之间的差异,运用线性回归模型和排序模型研究收入与幸福感之间的关系。

二、数据、变量和模型

(一)数据来源与变量描述

本文采用的是中国家庭收入项目(CHIP)2002年城镇居民和农村居民数据,因为该年的调查问卷中,包含了一个特别设计的有关主观幸福感的模块。城镇样本涵盖12个省(市)77个城市,包括6 835个家庭样本以及20 632个个体样本;农村样本涵盖22个省(市、区)122个县,包括9 200个家庭样本以及37 969个个体样本;我们对家庭数据与个体数据进行整合,经过相关处理,最后保留6 178个城镇居民和7 917个农村居民有效样本。

在调查问卷中,有一个问题是“您现在幸福吗?”,有六个选项,分别是“非常幸福、比较幸福、不好也不坏、不太幸福、很不幸福、不知道”,我们删除选择“不知道”的个体样本,其他选项分别依次赋值为5、4、3、2和1,代表被调查者的幸福感。

调查数据表明,城镇居民和农村居民的幸福感分别为349和369,都介于“一般”与“比较幸福”之间,说明我国居民的平均幸福感并不很高,且农村居民的幸福感较城镇居民略高,这表明农村并不是滋生对生活不满情绪的温床。其中城镇居民选择“不太幸福”和“很不幸福”的个体为751个,占个体总数的1216%,其不幸福的主要原因,5113%的人认为是收入太低,1744%的人认为是下岗失业,1092%的人认为是将来生活不安定。因此,在城镇居民样本中,我们构造两个变量分别反映下岗失业和将来生活不安定对城镇居民幸福感的影响。其一是当年是否有失业经历;其二是当年所在的企业是否是亏损企业,因为企业亏损将增加员工未来被辞退的可能性。

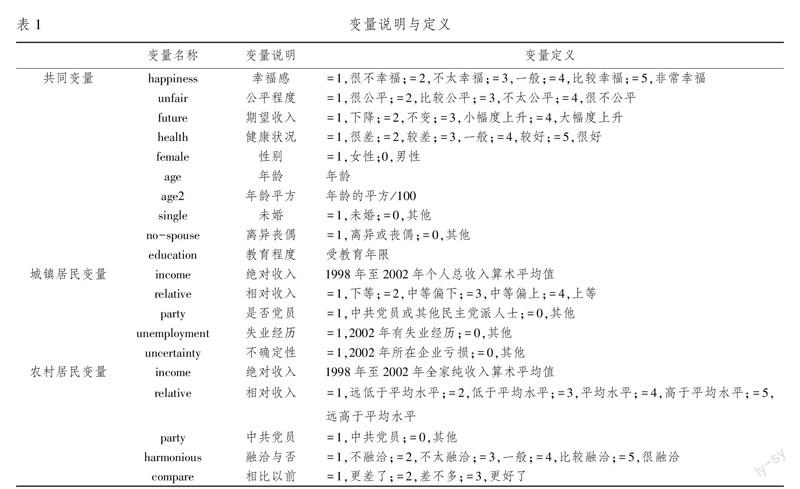

农村居民选择“不太幸福”与“很不幸福”的个体为689个,占个体总数的87%。其不幸福的主要原因,6502%的人认为是收入太低,1234%的人认为是身体不好。农村居民平均幸福感高于城镇居民,一个可能的解释是农村社会是熟人社会,农村居民可能比城市居民更不愿意承认自己不幸福;另一个可能的原因是农村居民对生活的期望值较低,容易得到满足。因此,在农村居民样本中,我们特别选取两个变量,一是人与人之间的关系融洽与否;二是与以前相比,现在的生活如何。其他变量的说明与定义见表1。

城镇居民样本个人总收入为9 61648元,其中最低为6元,最高为114 210元,标准差为6 61049元;农村居民样本家庭纯收入为9 55903元,其中最低为308元,最高为122 437元,标准差为6 65144,离散程度较大,这表明我国居民城乡收入差别较大,且城镇居民与农村居民内部的收入差距也较大。城镇居民和农村居民收入公平程度指标分别为318和340,处于“不太公平”与“很不公平”之间,这表明我国的城镇居民与农村居民都认为当前的收入差距较大。城镇居民和农村居民的相对收入均值分别为224和299,这表明我国的城镇居民与农村居民都认为自己的收入处于中等偏下的水平。其他变量的描述性统计见表2。

(二)收入与幸福感的描述性关系

幸福感与绝对收入、相对收入和收入差距之间有着密切的关系。我们将城镇居民和农村居民按照幸福感得分分组,分别计算每组平均的绝对收入、相对收入和收入差距值,在括号里给出相应的标准差;并且计算幸福感与绝对收入、相对收入和收入差距之间的相关系数。收入与幸福感之间的描述性关系,具体见表3。

从表3我们可以发现,无论城镇居民还是农村居民,幸福感越高者绝对收入也相对较高,城镇居民“非常幸福”者的平均收入比“很不幸福”者的平均收入高出6232%,农村居民“非常幸福”者的平均收入比“很不幸福”者的平均收入高出76%,但是,城镇居民“非常幸福”者的平均收入比“比较幸福”者的平均收入要略低,且标准差要小;城镇居民和农村居民绝对收入与幸福感的相关系数分别为016和014。无论城镇居民还是农村居民,相对收入越高者,幸福感越强;相对收入与幸福感之间的相关系数分别为038和035,这意味着提升居民的幸福感,相对收入的作用比绝对收入更大。无论城镇居民还是农村居民,认为收入差距越大,其幸福感越低;幸福感与收入差距之间呈反向关系,但农村居民“很不幸福”者的收入差距值为344,比“不太幸福”者的349略低;城镇居民与农村居民收入差距和幸福感之间的相关系数分别为-023与-00352,这表明城镇居民较农村居民对收入差距更敏感。

(三)模型设定

我们用中国的微观数据来检验居民收入与幸福感之间的关系,并检验幸福感在城乡之间和不同收入阶层之间是否具有差异,建立如下计量模型:

happinessi=β0+β1ln(incomei)+β2unfairi+∑Kk=1λkXk,i+εi

其中,happiness是居民幸福感,ln(income)是收入的对数值,unfair代表收入差距程度,其他控制变量(X),包括健康状况、性别、年龄、婚姻状况、政治身份和受教育程度等。

由于幸福感(happiness)是离散变量,要么当作基数来度量,要么当作序数来度量,如果当作基数来度量,可以采用OLS估计方法,如果当作序数来度量,适合使用排序离散因变量概率模型来分析,其中,假设随机变量服从正态分布就用Ordered Probit模型,服从逻辑分布就用Ordered Logit模型。为了分析结果的稳健性,并便于比较,我们同时采用三种方法对参数进行估计。

三、实证分析结果

(一)全样本回归的实证结果

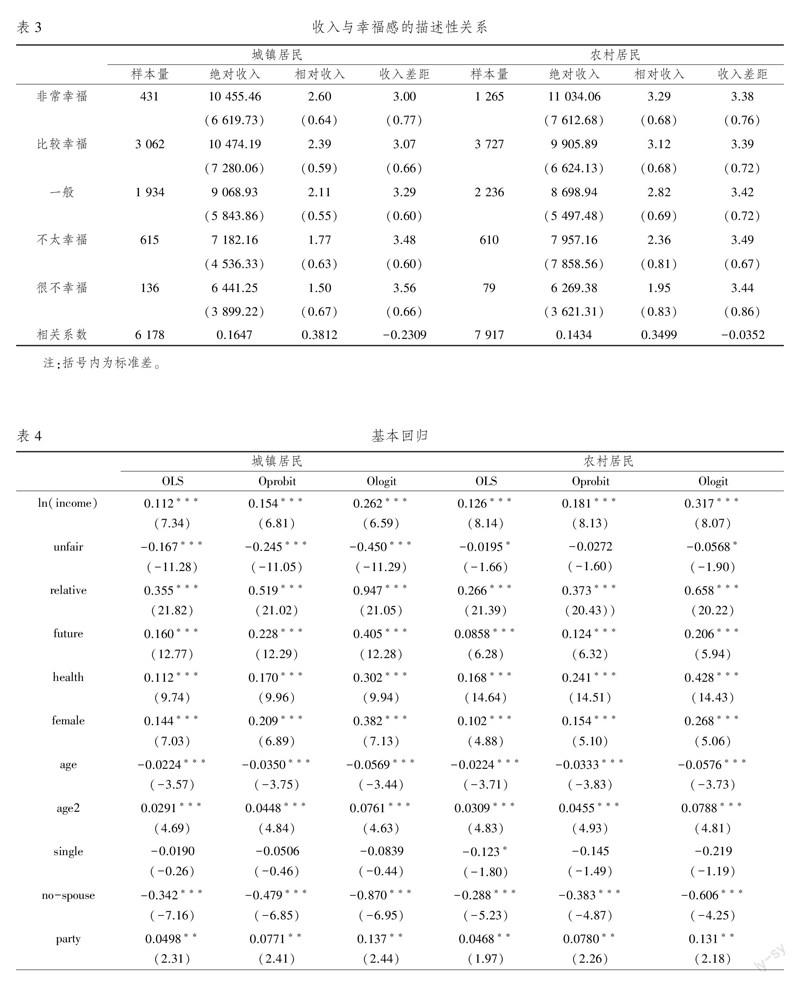

我们对城镇居民和农村居民样本分别采用OLS、Ordered Probit和Ordered Logit三种估计方法进行估计,回归结果见表4。从回归结果看,三种估计方法得到的估计系数符号是一致的,估计结果较稳健。

根据城镇居民和农村居民样本,我们发现收入与幸福感之间有以下规律:无论是城镇居民还是农村居民,绝对收入变量的系数为正,这表明随着收入水平的提高,居民的幸福感会不断增强。收入差距变量系数为负,这说明,如果人们认为收入分配越不公平,其幸福感就越低,但城镇居民收入差距变量系数的绝对值要明显大于农村居民,且更显著,这表明城镇居民较农村居民对收入差距更为关注。相对收入变量系数为正,意味着相对收入越高者,越觉得幸福。预期未来收入的系数为正,这说明人们的幸福感不仅取决于当前的收入,还取决于未来的收入,人们会将其未来的状况内化于当前的幸福感之中,幸福感随着预期未来收入的增加而提升。

表4还展示了其他控制变量的系数及其显著性水平。回归结果表明无论是城镇居民还是农村居民,身体越健康,其幸福感越强。女性比男性觉得自己更幸福。年龄与幸福感之间呈“U”字型关系,随着年龄的增长,幸福感先下降,后上升,这表明青年人和老年人的幸福感较高,而中年人的幸福感较低。在婚姻问题上,无论是城镇居民,还是农村居民,结婚后离异或丧偶,会显著降低自身的幸福感,但是,单身对城镇居民幸福感的不利影响很小且不显著,对农村居民幸福感的不利影响较大且显著,这表明单身对农村居民的影响要大于城镇居民。党员身份对城镇居民和农村居民幸福感的提升都有积极作用。受教育程度对城镇居民幸福感的影响不具有统计显著性,但农村居民会随着受教育程度的提高,幸福感小幅度上升。对于城镇居民而言,当年有过失业的经历,所在的企业当年经营出现亏损、将来生活不确定性因素增加,都会降低自身的幸福感。对于农村居民而言,生活中居民之间的关系越融洽,相对于以前的生活更好,越有利于自身幸福感的提升。

(二)城镇居民区分收入阶层的分组回归结果

为了分析收入水平和收入差距对城镇居民不同收入阶层幸福感的影响,我们把城镇居民样本划分为平均收入之上和平均收入之下两个样本组,在城镇居民调查问卷中,问“您家的生活水平在本市属于哪一类?”,我们将选择“下等”和“中等偏下”的个体合并为平均收入之下的样本组,共有4 112个样本,将选择“中等偏上”和“上等”的个体合并为平均收入之上的样本组,共有2 066个样本。然后对每个样本组分别采用OLS、Ordered Probit和Ordered Logit三种估计方法进行估计,回归结果见表5。

无论是“平均收入之下”还是“平均收入之上”的样本,绝对收入变量的系数为正,且统计上显著,这表明随着收入的增加,两个阶层的幸福感都在上升,但是,两个样本组的OLS系数分别为0167和0082,这意味着,对于低收入者,收入提高对幸福感的提升作用更大。可以看出,幸福感随着人们收入水平的增加而提高,但收入对幸福感的边际效用是递减的。无论是“平均收入之下”还是“平均收入之上”的样本,收入差距变量的系数都为负,且统计上显著,这意味着收入分配不均导致两个阶层的幸福感都降低。收入差距对两个样本组的影响系数分别为-0217和-0134,这表明收入差距对低收入者的影响要远大于对高收入者的影响。

表5还展示了其他控制变量的系数及其显著性水平。回归结果表明,无论是“平均收入之下”还是“平均收入之上”的群体,预期未来收入越高者越幸福;身体越健康的人越觉得幸福;女性比男性更加幸福;年龄与主观幸福感之间呈“U”字型关系;在婚姻问题上,无论是高收入群体还是低收入群体,单身对主观幸福感的影响不显著,但结婚后离异或丧偶,会显著降低自身的幸福感;受教育程度对幸福感的影响不具有统计显著性;有些控制变量的系数在分组回归中呈现出差异,政治身份会提升低收入者的幸福感,但对高收入者的影响在统计上不显著;当年经历过失业,所在企业经营出现亏损、将来生活不确定性因素增加,都会使低收入者的幸福感降低,但对高收入者的影响在统计上不显著。

(三)农村居民区分收入阶层的分组回归结果

为了分析收入水平和收入差距对农村居民不同收入阶层主观幸福感的影响,我们把农村居民样本划分为平均收入之上和平均收入之下两个样本组,在农村居民调查问卷中,问“您家收入在村里处于什么水平?”,我们去掉选择“平均水平”的个体,将选择“远低于平均水平”和“低于平均水平”的个体合并为平均收入之下的样本组,共有1 729个样本,将选择“高于平均水平”和“远高于平均水平”的个体合并为平均收入之上的样本组,共有1 688个样本。然后对每个样本组分别采用OLS、Ordered Probit和Ordered Logit三种估计方法进行估计,回归结果见表6。

无论是“平均收入之下”还是“平均收入之上”的样本,绝对收入变量的系数均为正,且统计上很显著,这说明两个阶层的幸福感都随着收入的增加而上升,但是,两个样本组的OLS系数分别为0163和0099,这意味着,对于低收入者,收入的增加对幸福感的提升作用更大。由此可见,幸福感随着人们收入水平的增加而提升,但收入对幸福感的边际效用在递减。无论是“平均收入之下”还是“平均收入之上”的样本,收入差距变量的系数均为负,但统计上不显著。这可能是由于农村低收入者对生活的期望值较低,容易得到满足,心理承受能力较强,对收入差距不够敏感;对于高入者而言,他们是收入差距扩大的受益者,由收入差距引发的社会问题在农村社会并不突出,农村社会相对较和谐,所以对收入差距也不够敏感。

表6还展示了其他控制变量的系数及其显著性水平。回归结果表明,无论是“平均收入之下”还是“平均收入之上”的群体,预期未来收入上升会提升其幸福感;身体健康状况越好越幸福;年龄与幸福感之间的关系仍呈“U”字型;在婚姻问题上,单身和结婚后离异或丧偶都会降低人们的幸福感;受教育程度对幸福感的影响不具有统计上的显著性;生活中居民之间的关系越融洽,幸福感越强;现在的生活相对于以前变得更好,会觉得越幸福;有些控制变量的系数在分组回归中呈现出差异,政治身份会提升高收入者的幸福感,但对低收入者的影响在统计上不显著;关于性别与幸福感的关系,对农村高收入者而言,女性比男性更加幸福,但对低收入者而言,是否是女性对幸福感的影响并不显著。

(四)城镇居民与农村居民极高收入阶层的回归结果

考虑到中国收入分配差距悬殊的现实,有必要把极高收入阶层从“平均收入之上”样本中分离出来,我们分别从城镇居民和农村居民样本中分离出收入水平最高的2%样本,城镇居民和农村居民分别保留123个和158个样本。我们分别对城镇居民和农村居民的极高收入阶层样本,采用OLS、Ordered Probit和Ordered Logit三种估计方法进行估计,回归结果见表7。从回归的结果看,三种估计方法得到的估计系数符号是一致的,估计结果较稳健。

无论是城镇居民还是农村居民的极高收入阶层,绝对收入变量的系数都不显著,这表明对于极高收入阶层,收入水平的提高对于幸福感的提升作用不再显著,这意味着中国的极高收入阶层已经进入了“伊斯特林悖论区”。收入差距变量的系数都为负,且统计上显著,这说明收入分配不均,导致城镇居民和农村居民极高收入阶层的幸福感都降低。这表明,虽然极高收入阶层是收入差距扩大的最大直接受益者,但他们并未因此而感到更加幸福。收入差距对农村居民极高收入阶层的影响系数为-0132,对城镇居民极高收入阶层的影响系数为-0218,且统计上更显著,这表明城镇居民极高收入阶层对收入分配问题更加敏感和关注。

表7还展示了其他控制变量的系数及其显著性水平。回归结果表明,城镇居民极高收入阶层预期未来收入越高会觉得越幸福,而预期未来收入对农村居民极高收入阶层的影响不具有统计显著性。城镇居民极高收入阶层觉得身体越健康越幸福,但健康状况对农村居民极高收入阶层不具有统计上的显著性。无论是城镇居民还是农村居民极高收入阶层,性别和年龄与幸福感之间不再具有统计上的显著性。在婚姻问题上,单身和婚后离异或丧偶,都会显著降低城镇居民极高收入阶层的幸福感;但农村居民极高收入阶层的样本中无单身者,婚后离异或者丧偶的影响,在统计上并不显著。党员的政治身份,对于农村居民极高收入阶层的幸福感有提升作用,但对城镇居民极高收入阶层的影响,在统计上不显著。受教育程度对于城镇居民极高收入阶层的幸福感有提升作用,但对农村居民极高收入阶层的影响,在统计上不显著。

当年经历过失业,所在企业经营出现亏损、将来生活不确定性因素增加,对城镇居民极高收入阶层的影响为负,但在统计上不显著。对于农村极高收入阶层而言,生活中居民之间的关系越融洽,现在的生活相对于以前变得更好,会觉得越幸福。值得关注的是,对于农村居民极高收入阶层而言,相对于以前变得更好会觉得越幸福,但预期未来收入的上升对幸福感的提升,在统计上不显著。

四、研究结论及政策启示

(一)研究结论

本文使用中国家庭收入项目(CHIP)的微观数据,运用线性回归模型和排序模型,分析了收入与幸福感之间的关系,并考虑了城乡之间、不同收入阶层之间的差异,对比研究结果表明:

第一,从总体上看,无论是城镇居民还是农村居民,幸福感与收入水平呈显著正向关系,但收入对幸福感的边际效用是递减的,这表明我国总体上还远没达到“伊斯特林悖论区”;对于极高收入阶层而言,无论是城镇居民还是农村居民,收入水平的提高对于幸福感的提升作用不再显著,这表明我国的极高收入阶层已经进入了“伊斯特林悖论区”。

第二,从总体上看,无论是城镇居民还是农村居民,收入差距的扩大都会使人们的幸福感降低,但是,城镇居民对收入差距的扩大,比农村居民更敏感。对于城镇居民而言,收入差距的扩大,会使低收入阶层和高收入阶层的幸福感都降低,但是,收入差距对低收入阶层的影响要大于对高收入阶层的影响;对于农村居民而言,收入差距的扩大,对低收入阶层和高收入阶层幸福感的影响,在统计上都不显著。收入差距的扩大,会使城镇居民和农村居民极高收入阶层的幸福感都降低,但对城市居民极高收入阶层的影响要大于农村居民极高收入阶层。这表明,低收入阶层比高收入阶层更关注收入差距,城镇居民比农村居民更关注收入差距。

第三,从总体上看,无论是城镇居民还是农村居民,相对收入越高越觉得幸福;预期未来收入越高越觉得幸福,预期未来收入对城镇居民的影响要大于农村居民。

(二)政策启示

对幸福感的研究,不仅使我们理解了哪些因素有利于提升居民幸福感,而且对于政府政策的制定也有着重要的启示作用。基于前面的实证分析,我们可以得到一些政策启示。

首先,我国居民的平均幸福感不高,总体上还远没达到“伊斯特林悖论区”。因此,发展仍然是当前第一要务,千方百计提高人民群众收入是提升居民幸福感最有效的方式。

其次,城镇居民收入水平远高于农村居民,而平均幸福感却略低于农村居民,这说明绝对收入的增长并不是提升幸福感的充分条件。经济增长的根本目的是让人民群众生活得更加幸福,GDP不应成为衡量社会进步的唯一指标,需要将居民幸福感作为衡量社会进步的重要指标。因此,幸福应成为政府制定政策的主要关注目标。

再次,从总体上看,居民的幸福感随着收入的增加而提升,但收入对幸福感的边际效用是递减的,这意味着提高收入对低收入者的幸福感影响更大。同时,收入差距扩大会导致居民幸福感普遍降低,且收入差距的扩大并未提升极高收入阶层的幸福感,反而降低其幸福感。因此,政府要通过深化分配制度改革,加大对低收入者的转移支付力度,使普通民众能更多地享受到经济发展成果,缩小收入差距,这同样也符合高收入阶层的利益。

最后,作为一个经济转型的社会主义大国,我们更应该关注于收入公平,政府的经济政策应由强调经济增长,转移到追求建立和完善一个公平正义的宏观制度安排上来,实现社会的和谐稳定,从而提升居民的幸福感。

参考文献:

[1]何立新,潘春阳.破解中国的“Easterlin悖论”:收入差距、机会不均与居民幸福感[J].管理世界,2011(8):11-22.

[2]许玲丽,龚关,艾春荣.幸福,赚钱还是花钱[J].财经研究,2016(6):17-26.

[3]Easterlin R A. Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence[C]\\P. David, M. Reder. Nations and Households in Economic Growth, New York: Academic Press,1974:89-125.

[4]Blanchflower D G, Oswald A J. Well-being over time in Britain and the USA[J].Journal of Public Economics,2004,88(7):1359-1386.

[5]罗楚亮.绝对收入、相对收入与主观幸福感[J].财经研究,2013,35(11):79-91.

[6]袁正,郑欢,韩骁.收入水平、分配公平与幸福感[J].当代财经,2013(11):5-15.

[7]张志学,才国伟.收入、价值观和居民幸福感[J].管理世界,2011(9):63-73.

[8]赵新宇,范欣,姜扬.收入、预期与公众主观幸福感[J].经济学家,2013(9):15-23.

[9]Ferrer-i-Carbinell A. Income and well-being: An empirical analysis of the comparison income effect [J].Journal of Public Economics, 2005,89(5-6):997-1019.

[10]贺京同,那艺,郝身永.决策效用、体验效用与幸福[J].经济研究,2014(7):176-188.

[11]李军.收入差距对消费需求影响的定量分析[J].数量经济技术经济研究,2003(9):5-11.

[12]Knight J, L Song, R Gunatilaka. Subjective Well-being and Its Determinants in Rural China[J].China Economic Review, 2009(20):635-649.

[13]曹大伟.我国居民收入与幸福感关系的研究[D].武汉:华中科技大学,2009.