广西生态足迹与承载力动态分析

张云兰 李声明

摘要:【目的】分析广西生态足迹和生态承载力的变化过程和特征,了解广西生态系统动态变化趋势,为促进城镇化进程中的区域可持续发展提供参考。【方法】利用生态足迹方法计算2005~2014年广西人均生态足迹、人均生态承载力、人均生态盈亏和万元GDP生态足迹,分析生态系统的变化状态。【结果】2005~2014年广西人均生态足迹由1.6201 ha振荡式上升到2.7430 ha,其中化石能源地和耕地类人均生态足迹所占比重排前两位;人均生态承载力小幅增长,由0.7173 ha/人波动增加到0.7665 ha/人,其中草地类人均生态承载力减少99.33%;人均生态赤字由0.9028 ha增加到1.1965 ha,说明广西生态系统处于逐步加剧的超载状态,化石能源地的生态赤字最严重,其次是耕地;万元GDP生态足迹由1.8949 ha/万元减少到0.8320 ha/万元,说明广西资源利用率逐步提高。【建议】广西在城镇化进程中要保证发展的可持续性,就必须优化产业结构,转变粗放发展方式,并加大耕地保护,提高土地产出率,同时调整能源结构,开发清洁能源。

关键词: 生态足迹;生态承载力;生态系统;可持续发展;广西

中图分类号: F062.3 文献标志码:A 文章编号:2095-1191(2016)09-1622-07

Abstract:【Objective】The present study was conducted to analyze variation process and characteristics of ecological footprint and ecological carrying capacity and study dynamic variation trend of ecological system in Guangxi, in order to provide reference for promoting regional sustainable development under urbanization process. 【Method】Ecological footprint method was applied to calculate per capita ecological footprint, per capita ecological carrying capacity, per capita ecological surplus and deficit and ecological footprint for ten thousand yuan GDP in Guangxi during 2005-2014. Variation of ecosystem was analyzed. 【Result】From 2005 to 2014, per capita ecological footprint of Guangxi soared from 1.6201 ha/cap to 2.7430 ha. Per capita ecological footprints of fossil energy land and cropland ranked top 2. There was no substantial increase in per capita ecological carrying capacity, which increased from 0.7173 ha/cap to 0.7665 ha/cap. Per capita ecological carrying capacity of grassland reduced by 99.33%. Per capita ecological deficit increased from 0.9028 ha to 1.1965 ha, which indicated that ecosystem in Guangxi was overloaded progressively. Ecological deficit of fossil energy land was the most serious, followed by cropland. Ecological footprint for ten thousand yuan GDP decreased from 1.8949 ha/ten thousand yuan to 0.8320 ha/ten thousand yuan, which indicated that resource utilization rate improved in Guangxi. 【Suggestion】To achieve sustainable development in process of urbanization, Guangxi needs to optimize industrial structure, transform development mode, strengthen protection of farmland, improve land productivity, adjust energy structure and develop clean energy.

Key words: ecological footprint; ecological carrying capacity; ecosystem; sustainable development; Guangxi

0 引言

【研究意義】20世纪90年代以来,广西经济总量迅速增长,城镇化进程明显加快,常住人口城镇化率从1990年的15.10%增加到2015年的47.06%,目前正处于城镇化高速期。高速城镇化加大了广西的生态压力,面临人口膨胀、土地资源稀缺、生态环境脆弱等问题,城镇化进程受生态系统限制;与生态文明相结合的新型城镇化要以承载力为支撑,才能实现区域可持续发展。因此,开展生态足迹和生态承载力动态分析对促进广西城镇化发展具有重要意义。【前人研究进展】加拿大生态经济学家Rees于1992年提出用生态足迹(Ecological footprint,EF)来衡量区域自然资源的可持续发展,之后进一步完善了该方法(Rees and Wackernagel,1996)。生态足迹方法即通过计算一定区域内人口消费的各种生物资源和能源数量,并按照相应的换算系数折算成生物生产性土地面积,再将各种生物资源和能源所折算的生物生产性土地面积加总,得到该区域总的生态足迹,同时根据区域内耕地、林地、草地、水域、化石能源地、建设用地等6种类型土地面积计算区域总的生态承载力(杨屹和加涛,2015);通过比较生态足迹与生态承载力来判断区域经济发展是否处于合理的承载力范围内(张志强等,2000)。我国学者从1999年开始关注生态足迹方法,分别从理论基础、研究方法、计算模型及区域评价等方面进行研究。徐中民等(2001)研究发现张掖地区1995年处于生态赤字状态;董泽琴和孙铁珩(2004)研究得出影响辽宁2000~2002年生态足迹的因素是人口增加、资源消耗量大、耕地减少等;蒋莉等(2005)研究发现总人口和GDP是我国各省(区、市)生态足迹的主要影响因子;窦蕾等(2006)利用旅游生态足迹模型计算发现,旅游活动是一种高需求、高消耗的活动方式;张恒义等(2009)利用省公顷生态足迹模型核算了浙江省各地2005年的生态足迹,并将结果与全球公顷法和国家公顷法的结果相比较;王明霞和关露(2010)研究得出河北省旅游正处于消耗生态资源的不可持续发展状态;张可云等(2011)分析比较2008年中国31个省、市、区生态承载力,提出区域间生态破坏转移问题;方恺(2013)研究得出中国自1978年步入生态赤字时代以来,足迹深度增长了近两倍;周涛等(2015)研究发现近年来生态足迹模型在参数调整、项目计算、账户扩展等方面都有所改进。【本研究切入点】生态足迹方法作为区域生态安全量化评价的有效方法,前人虽然已经进行了很丰富的研究,但对广西生态足迹和生态承载力长时间序列的分析并不多见。【拟解决的关键问题】采用生态足迹方法分析广西2005~2014年间的生态足迹和生态承载力的变化过程和特征,通过生态赤字和万元GDP生态足迹两个指标来检验城镇化进程中广西社会经济发展的可持续性,并提出相关建议。

1 数据来源与研究方法

广西地处东经104°26′~112°04′、北纬20°54′~26°24′,面积23.67万km2,占全国国土面积的2.46%。属于低纬度地区,南濒热带海洋,北为南岭山地,西延云贵高原,境内河流纵横,地理环境较复杂,最高海拔为2141 m。广西耕地面积440.5万ha,占全省国土面积的18.54%。截至2015年末,广西人口总量4796万人,生产总值16803.12亿元,人均地区生产总值35190元,第一、二、三产业增加值比重分别为15.27%、45.79%和38.94%。作为西部边疆民族地区,广西生态安全是国家生态安全的重要组成部分。

1. 1 数据来源

本研究对广西生态足迹和承载力动态分析的时间区间是2005~2014年。数据主要来源于FAO统计数据库、Wind数据库和《中国统计年鉴(2006- 2015)》、《广西统计年鉴(2006-2015)》、《广西国民经济和社会发展统计公报(2005-2015)》。部分数据经过计算处理并在文中注明。

1. 2 研究方法

1. 2. 1 生态足迹计算方法 本研究采用国际通用的计算生态足迹模型(杨屹和加涛,2015),即引用均衡因子将消费量转化成生物生产性土地,计算公式为:

式中,EF为区域总生态足迹;N为区域总人口数; ef为人均生态足迹;i代表6种土地类型,即耕地、草地、林地、水域、化石能源地和建设用地;aaj为各类生物生产性土地面积;rj为均衡因子,无量纲,均衡处理后的6类土地面积即为可相加的世界平均生物生产性土地面积;i为消费的生物资源账户或能源账户项目类别;ai为人均第i种消费项目折算的生物生产性土地面积;pi为第i种生物资源账户消费项目的全球平均产量或能源账户消费项目的全球平均生态足迹;ci为第i生物资源账户或能源账户消费项目的人均年消费量,n为消费项目的数量。

生态足迹计算分为生物资源账户和能源账户。根据广西统计年鉴的分类和实际核算需求,本研究计算的生物资源账户包括35种生物资源(表1),能源账户包括11种能源,即化石能源地的10种能源和建设用地的电力(表2)。计算生态足迹时,首先要确定3项关键数据,即均衡因子、生物资源账户的全球平均产量和能源账户的全球平均能源足迹。本研究采用Wackernagel等(1999)提出的均衡因子,即耕地和建设用地2.82、林地和化石能源地1.14、草地0.54、水域0.22。为统一统计口径,生物资源消费量按照《广西统计年鉴》中当年生物资源产量计算,其全球平均产量以1993年全球数据为准(表1);《广西统计年鉴》中毛竹采伐量的单位是“万根”,本研究根据毛竹的重量国家标准取其平均值(径级为3.3 cm的毛竹重量26 kg/根)进行单位换算。计算能源足迹时,能源消费采用《广西统计年鉴》中当年能源消费数据,全球平均能源足迹参照Wackernagel等(1999)研究结果;各种能源折算系数比较稳定,引用《广西统计年鉴2015》附录4。

1. 2. 2 生态承载力计算方法 生态承载力是指区域内耕地、草地、林地、水域、化石能源地和建设用地等6种类型土地所能提供给人类的生物生产性土地的面积总和,计算公式为:

EC=N·ec=N·(aj·rj·Yj)(2)

式中,EC为区域总生态承载力;N为区域总人口数;ec为区域总人均生态承载力;aj为区域内实际人均占有的j类生物生产性土地面积;rj为均衡因子;Yj为j类生物生产性土地的产量因子。

需要说明的是,由于生态足迹模型计算中水果也纳入林产品,则本研究中林地面积由统计数据的林地和果园面积加总所得;由于目前建设用地面积只有2008和2013年两个数据公开,则本研究根据《广西国民经济和社会发展统计公报》中历年广西建设用地增量折算。计算区域生态承载力时,首先确定产量因子,其由一定区域中某种生物生产性土地的平均生产力与全球同种土地生产力相除所得;由于建设用地很大程度上是占用耕地,通常把建設用地的产量因子看作与耕地一样。本研究采用Wackernagel和Rees(1998)计算的中国产量因子,即耕地和建设用地1.66、草地0.19、林地0.91、水域1.00、化石能源地0。为了保护生物多样性,生态承载力中扣除12%(田玲玲等,2016)。

1. 2. 3 生态盈亏 生态盈亏是指生态足迹和生态承载力之差,其计算公式为:

ed=ec-ef(3)

式中,ed为生态盈亏;当ed >0时为生态盈余,表明区域生态系统安全、可持续;当ed <0时显示为生态赤字,表明区域生态系统超载,生态系统不能满足人类生产生活需要,不可持续。

1. 2. 4 万元GDP生态足迹 万元GDP生态足迹反映区域经济发展对资源利用率的指标,其计算公式为:

万元GDP生态足迹=EF/GDP(4)

万元GDP生态足迹越大,说明区域系统资源的利用率越低,反之则说明利用率越高。

2 结果与分析

2. 1 2005~2014年广西生态足迹分析结果

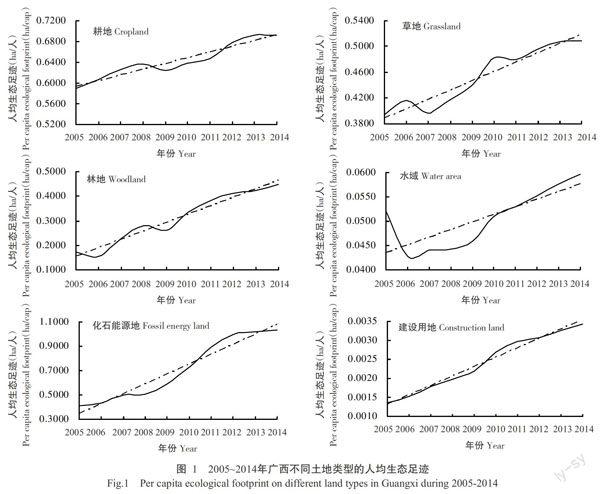

2. 1. 1 不同类型土地的人均生态足迹 根据公式(1)分别计算得出广西6种不同类型土地的人均生态足迹在2005~2014年间的变化趋势(图1)。6种不同类型土地的人均生态足迹有一定波动,但总体上呈上升趋势,且增长较明显,由2005年的1.6201 ha/人增加到2014年的2.7430 ha/人,累计增加69.31%。从结构上来看,以2014年为例,生物资源账户人均生态足迹占整体的62.32%,能源账户人均生态足迹占整体的37.68%。从6种不同类型土地的人均生态足迹占比来看,其排序为化石能源地>耕地>草地>林地>水域>建设用地,其中化石能源地和耕地占比分别为37.56%和25.20%。

2. 1. 2 总人均生态足迹和生物资源账户、能源账户 由图2可看出,2005~2014年广西总人均生态足迹、生物资源账户和能源账户的人均生态足迹均呈现增—减—增的态势。生物资源账户人均生态足迹由2005年的1.2096 ha/人增加到2008年的1.3777 ha/人,2009年减少到1.3747 ha/人,2014年增长到1.7095 ha/人,2005~2014年累计增加41.33%。其中,林地类人均生态足迹增长最快,由0.1739 ha/人增长到0.4488 ha/人,年均增加11.11%;水域类人均生态足迹变动明显,呈先减后增的趋势,由2005年的0.0520 ha/人减少至2006年的0.0427 ha/人,2014年又增长到0.0596 ha/人,但10年间总体上比较平稳,共计增加1.46%;耕地和草地类人均总生态足迹占主要地位,以2014年为例,分别占25.20%和18.58%,但二者增长相对缓慢,年均增长率分别为1.80%和2.89%。

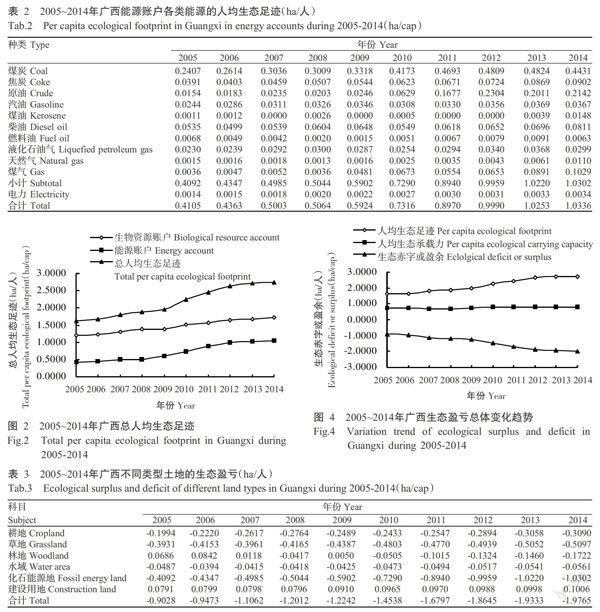

由表2可看出,广西的能源账户人均生态足迹由0.4105 ha增长到1.0336 ha,累计增加151.79%。其中,化石能源地和建设用地(即电力)人均生态足迹年均增速分别为10.80%和10.36%;化石能源地人均生态足迹比例较高,而建设用地的比例较低,以2014年为例,广西化石能源地和建设用地人均生态足迹占能源账户人均生态足迹的比重分别为99.67%和0.33%。广西化石能源的消耗突出,原油、煤油、天然气和煤气均明显增加,煤气的人均生态足迹变动最明显,由0.0036 ha/人增长到0.1029 ha/人,2014年是2005年的28.583倍。化石能源地以高污染类能源煤占主要地位,比重为42.87%;而燃料油类人均生态足迹减少7.15%。

2. 2 2005~2014年广西生态承载力分析结果

根据公式(2)测算出广西6种不同类型土地在2005~2014年间生态承载力的变化趋势(图3),广西总人均生态承载力由0.7173 ha增加到0.7665 ha,累计增加6.86%。其中,建设用地类人均生态承载力增加最快,由0.0804 ha/人增加到0.1040 ha/人,累计增加29.35%;其次是林地类人均生态承载力,由0.2425 ha/人增加到0.2766 ha/人,累计增加14.06%;水域类人均生态承载力由0.0033 ha增加到0.0035 ha,累计增加6.06%;但耕地和草地类人均生态承载力有所减少,其中耕地类人均生态承载力由0.3897 ha减少到0.3824 ha,累计减少1.87%;值得注意的是,草地类人均生态承载力锐减,由0.0015 ha/人减少到0.00001 ha/人,累计减少99.33%。从结构上来看,耕地和林地的人均生态承载力占总人均生态承载力的85.97%,对广西生态承载力影响较大;草地和水域的供给能力相对较小,仅占0.46%。

2. 3 2005~2014年广西生态盈亏分析结果

根据公式(3)计算广西6种不同类型土地在2005~2014年间的生态盈亏(表3)及其总体变化趋势(图4)。由以上结果分析可知,广西生态承载力均小于生态足迹,处于生态赤字状态,且生态赤字逐年加剧。由于2005~2014年广西人均生态承载力未发生明显变化,因此,期间广西生态赤字的加剧主要源于人均生态足迹的增加,生态赤字从0.9028 ha/人增加到1.9765 ha/人。2014年广西生态足迹达13040.4382万ha,是广西土地总面积的5.509倍。从土地类型来看,由于人类没有安排专门的土地面积来吸收CO2,因此化石能源地的产量因子为0,其生态承载力也为0;化石能源地的生态赤字最严重,由0.4092 ha/人增加到1.0302 ha/人,其次是耕地、草地的生态赤字表现较明显。

2. 4 2005~2014年广西万元GDP生态足迹分析结果

根据公式(4)计算得出2005~2014年广西万元GDP生态足迹(表4),其总体呈下降趋势,从1.8949 ha/万元降至0.8320 ha/萬元,累计减少56.09%。

3 结论

本研究结果表明,近年来广西经济发展处在持续扩张阶段,环境超载问题已成为难点和薄弱环节。2005~2014年人均生态足迹年均增加6.03%,但生态承载力未出现大幅度提高,人均生态赤字呈快速增长趋势。(1)从人均生态足迹来看,化石能源地和耕地类人均生态足迹占广西6类土地人均生态足迹的前两位,表明二者的变动对广西总人均生态足迹的影响较大。其中,林地类增长最快,表明近年来广西对林产品的消费量明显增加;其次是能源账户中的化石能源地和建设用地类,其人均生态足迹增速分别排第2、3位,化石能源地中煤气的人均生态足迹增速最明显,2014年占比42.87%,表明广西经济发展过程中对能源的消耗增长快速,且主要为高污染类能源。(2)从人均生态承载力来看,草地类人均生态承载力减少99.33%,表明广西在农业生产中开采了大量的草地作为耕地和林地,所以林地人均生态承载力增加了14.06%,但由于城镇化建设过程中对耕地的需求量越来越大,“占补平衡”之后广西耕地类人均生态承载力还是减少了1.86%。(3)从生态盈余来看,化石能源地的生态赤字最严重,其次是耕地。

4 建议

(1)优化产业结构,转变发展方式。自1993年以来,广西产业结构一直以第二产业为主导,且第二产业发展又以煤炭、原油等高污染的工业为主,处于高消耗、低产出的粗放型经济发展方式,导致化石能源地生态赤字严重。因此,大力发展第三产业,尤其是充分利用丰富的文化、旅游资源,打造旅游强省,走低能耗、高GDP增长的可持续发展道路迫在眉睫。(2)加大耕地保护,提高土地产出率。耕地生产力高,是最为宝贵的土地资源,且对生态承载力贡献最大。在城镇化进程中,随着建设用地面积扩大,广西耕地数量虽在“占补平衡”政策指导下达到了不减且增的效果,但耕地总体质量有所下降,耕地生产率不高,导致广西耕地生态赤字严重,成为制约广西经济可持续发展的第二大因素。因此,需要进一步落实《广西主体功能区规划》和耕地保护制度,提高耕地生产效率。(3)调整能源结构,开发清洁能源。化石能源地人均生态足迹占比最大,2014年为37.56%,且增长快速,但化石能源是不可再生资源,过分依赖会成为经济发展瓶颈。广西应充分利用自然地理条件,通过财税政策鼓励企业和个人大力开发使用新型清洁能源替代化石资源,减少对环境的损害,促进经济社会可持续发展。

参考文献:

董泽琴,孙铁珩. 2004. 生态足迹研究——辽宁省生态足迹计算与分析[J]. 生态学报,24(12): 2735-2739.

Dong Z Q, Sun T H. 2004. Ecological footprints: Calculation and analysis of ecological footprints from 1999 to 2001 in Liaoning province[J]. Acta Ecologica Sinica, 24(12): 2735-2739.

窦蕾,李平,姜财辉. 2006. 旅游生态足迹模型在县级尺度区域可持续发展中的应用——以章丘市为例[J]. 北京第二外国语学院学报,(5): 47-52.

Dou L, Li P, Jiang C H. 2006. Tourism ecological footprint in regional sustainable development in county scale: a case study of Zhangqiu[J]. Journal of Beijing International Studies University,(5): 47-52.

方恺. 2013. 生态足迹深度和广度:构建三维模型的新指标[J]. 生态学报,33(1): 267-274.

Fang K. 2013. Ecological footprint depth and size: new indicators for a 3D model[J]. Acta Ecologica Sinica, 33(1): 267-274.

蒋莉,陈治谏,沈兴菊,郭娜. 2005. 生态足迹影响因子的定量分析——以中国各省(区市)1999年生態足迹为例[J]. 长江流域资源与环境,14(2): 238-242.

Jiang L, Chen Z J, Shen X J, Guo N. 2005. Quantitative analy-

sis on the impact factors of ecological footprint—a case study of Chinas provinces ecological footprints in 1999[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 14(2): 238-242.

田玲玲,罗静,董莹,刘和涛,曾菊新. 2016. 湖北省生态足迹和生态承载力时空动态研究[J]. 长江流域资源与环境,25(2): 316-325.

Tian L L, Luo J, Dong Y, Liu H T, Zeng J X. 2016. Temporal and spatial dynamic research of the ecological footprint and ecological carrying capacity of Hubei province[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin,25(2): 316-325.

王明霞,关露. 2010. 河北省旅游生态足迹分析及改善建议[J]. 黑龙江对外经贸,(7): 123-124.

Wang M X, Guan L. 2010. Tourism ecological footprint analysis and recommendations of Hebei[J]. Heilongjiang Foreign Economic Relations & Trade,(7): 123-124.

徐中民,程国栋,张志强. 2001. 生态足迹方法:可持续性定量研究的新方法——以张掖地区1995年的生态足迹计算为例[J]. 生态学报,21(9): 1484-1493.

Xu Z M, Cheng G D, Zhang Z Q. 2001. Measuring sustainable development with the ecological footprint method-take Zhangye prefecture as an example[J]. Acta Ecologica Sinica, 21(9): 1484-1493.

杨屹,加涛. 2015. 21世纪以来陕西生态足迹和承载力变化[J]. 生态学报,35(24): 7987-7997.

Yang Y, Jia T. 2015. The 21st century ecological carrying capacity and footprint in Shaanxi province[J]. Acta Ecologica Sinica, 35(24): 7987-7997.

张恒义,刘卫东,林育欣,单娜娜,王世忠. 2009. 基于改进生态足迹模型的浙江省域生态足迹分析[J]. 生态学报,29(5): 2738-2748.

Zhang H Y, Liu W D, Lin Y X, Shan N N, Wang S Z. 2009. A modified ecological footprint analysis to a sub-national area: the case study of Zhejiang province[J]. Acta Ecologica Sinica, 29(5): 2738-2748.

张可云,傅帅雄,张文彬. 2011. 基于改进生态足迹模型的中国31个省级区域生态承载力实证研究[J]. 地理科学,(9): 1084-1089.

Zhang K Y, Fu S X, Zhang W B. 2011. Ecological carrying capacity of 31 provinces based on improved ecological footprint model[J]. Scientia Geographica Sinica,(9): 1084-1089.

张志强,徐中民,程国栋. 2000. 生态足迹的概念及计算模型[J]. 生态经济,(10): 8-10.

Zhang Z Q, Xu Z M, Cheng G D. 2000. The concept of ecological footprints and computer models[J]. Ecological Economy,(10): 8-10.

周涛,王云鹏,龚健周,王芳,冯艳芬. 2015. 生态足迹的模型修正与方法改进[J]. 生态学报,35(14):1-17.

Zhou T, Wang Y P, Gong J Z, Wang F, Feng Y F. 2015. A review of ecological footprint model modification and method improvement[J]. Acta Ecologica Sinica,35(14): 1-17.

Rees W E, Wackernagel M. 1996. Urban ecological footprints: Why cities cannot be sustainable-And why they are a key to sustainability[J]. Environmental Impact Assessment Review,16(4-6): 223-248.

Wackernagel M, Onisto L, Bello P,Linares A C,Falfán I S L, García J M, Guerrero A I S, Guerrero M G S. 1999. National natural capital accounting with the ecological footprint concept[J]. Ecological Economics, 29(3): 375-390.

Wackernagel M, Rees W. 1998. Our ecological footprint: reducing human impact on the earth[M]. Canada: New Society Publishers.

(責任编辑 邓慧灵)