从符号与意义的关系出发讨论符号

彭 佳

从符号与意义的关系出发讨论符号

彭佳

【摘要】符号携带和表达意义,为了意义而存在。它是主体将自身和对象相联结的意义体,是皮尔斯定义的三元关系体。像似符、指示符和规约符,由于其与对象的关系不同,进行意义生产的基础也不同;但这三种符号,都和意义有着密不可分的关系。

【关键词】符号意义主体对象

一、符号的三元性:皮尔斯的符号定义

符号的定义是什么?早在中世纪时期,圣·奥古斯丁(St. Augustine)就引用拉丁文的谚语,为符号提出了一个颇为经典的定义:符号是“一物代一物”(aliquid stat pro aliquo)。*S.T. Augustine. De Doctrina Chirstiana. Ed. and Trans. by R.P.H. Green. Oxford: Clarendon Press,1995, II: 1.这一定义看起来非常简洁明了。如earth这个词,或者地球的照片、图画、模型,都是以一个物体(词语、照片、图画、模型)代替了另一个物体(地球本身),从而成为地球的符号。可能正是因为这一说法简便了然,卡尔·布勒(Karl Bühler)在他著名的《语言学理论》中对其进行了沿用,*Karl Bühler. Sprachtheorie. Jena: G.Fischer, 1934: 40.而罗曼·雅柯布森(Roman Jakobson)在《一般语言学问题》中对此定义的套用更让其进一步广为流传。*Roman Jakobson. Essais de linguistique générale. Paris: éditions de Minuit, 1963.以一物指代一物,就必然形成符号,这一说法看上去似乎无可置疑。

对照符号学的奠基人索绪尔(Ferdinand de Saussure)对语言符号的定义,符号乃“一物代一物”的说法就更为确凿无疑。索绪尔认为:“一个语言符号不是事物与其名称之间的连接,而是概念(signified ,所指)和声音范式(signifier, 能指)之间的连接。”*Ferdinand de Saussure.Course in General Linguistics. Trans. by Roy Harris. London: Duckworth,1983: 66.举例来说,earth这个能指,它指代的是人们心中地球这个星球的概念。能指指代了所指,一物代替了另一物,符号的二元对应关系仿佛牢不可破。

然而,如果对这个简单的例子加以仔细端详,就会发现“一物代一物”的索绪尔式符号观有所遗漏:在earth和人们关于地球的概念的符号关系两端,作为事物的地球本身去了哪里?索绪尔声称他并不考虑事物及其名称的关系,因此他的符号研究仅限于语言范畴,无法处理人作为符号主体与真实事物的关系问题。人们关于地球的概念是如何形成的(这个概念本身就是一个符号),这不是索绪尔所考虑的问题。再进一步而言,关于人们对地球的概念指涉,也不单单是用语言符号来表达的。比如,人是如何用方向、距离和经纬度等符号来制造另一个符号(如地球仪),来再现他们对于地球的认知的?孩子看到地球仪,对它的感知是如何指向他概念中的地球的?这些问题,显然都溢出了语言符号的边界,也超出了概念与符号载体两者的关系,指向了作为符号主体的人、符号对象以及对象之于符号主体的再现这三重维度。

索绪尔将语言符号分为“能指/所指”,这一模式对应了符号是“一物代一物”的模式;而以上例子仅能说明索绪尔的语言模式有所局限,尚不能充分证明“一物代一物”的说法不成立。当代的符号学家们对这个定义进行了多方位的反思,尤其是当代最为声名卓著的符号学家西比奥克(Thomas A. Sebeok),他对符号的重新思考对于当代符号学的建立非常重要。

在《符号只是符号》一书的开篇,西比奥克列出了十项他认为可以被称为符号活动(semiosis)的过程。*Thomas A. Sebeok. A Sign Is Just A Sign. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1991: 11—12.在这十项符号活动中,有一些对于传统的“符号乃一物代一物”的观点构成了挑战。譬如,医生看到了病人X光胸片上的阴影,并认为病人可能患有肺癌;在交配过程中,雄孔雀向着雌孔雀开屏,雌孔雀快速地转圈并蹲伏下来,由此双方完成交配。

在第一个例子中,X 光胸片上的阴影作为符号,它所指代的其实是病人肺部上实际的病变部位,是一个以“物”代替一“物”的过程。用胸片这一物理载体将生理的病变部位再现出来,这是第一个符号过程。接下来,医生进入了另一个符号过程:他对这个阴影符号进行了解释,认为它可能代表病人患了某种病症。此时,这个阴影指代的是医生对病情的可能推断,它不一定是正确的、最终的判断。由此可见,这个阴影符号,指代的并非是“一物”,而是“两物”:病人的病变部分再现,以及医生的可能推断。符号处于一个三元的关系中,一端联系着事物本身,一端则联系着符号主体做出的解释。第二个例子可以进一步说明符号乃“一物代一物”这个定义所具有的问题。在被西比奥克称为“符号过程”的孔雀交配行为中,雄孔雀开屏的动作被雌孔雀解释为一个表示“雄孔雀请求交配”的符号,因此,雌孔雀做出了反应:快速地转圈并蹲伏下来。这一反应行为必须被雄孔雀解释为另一个符号,即表示“雌孔雀愿意交配”的符号,并做出相应的反应,整个交配过程才能得以完成。这里所产生的符号,并不是一“物”代替的另一“物”,而是对某种行为的认知和实际做出的解释性的反应。

由此,二元式的符号乃“一物代一物”的定义并不能完全概括实际的三元符号过程,也无法突出符号起到的解释作用。在符号学界,首先将这两点描述清楚的,是皮尔斯(C. S. Perice)提出的符号定义:“我将符号定义为任何一种事物,它一方面有一个对象所决定,另一方面又在人们的心灵中决定一个观念;而对象又间接地决定着后者那种决定方式,我把这种决定方式命名为符号的解释项(inerpretant)。由此,符号与其对象解释项之间存在着一种三元关系。”*[美]查尔斯·皮尔斯:《论符号》,第31页,赵星植译, 四川大学出版社2014年版。皮尔斯符号定义的最大优点,就在于他发明了“解释项”这个重要概念。首先,这个概念将符号的意义解释权让渡到了解释者手中,如他所说,“物不是符号,除非它被解释为符号”*CP 2.308即为哈佛八卷本《皮尔斯文献》(Collected Papers of Charles Sanders Peirce.Cambridge:Harvard University Press,1931—1958)第2卷,第308段,下同。。也就是说,符号关系一定要有一个作为主体的解释者才能成立,否则,物就不能成其为符号。这个看法在理论上打开了“解释性的符号学”(interpretative semiotics )这一大的研究方向。其次,由于解释项本身也是符号,那么,它就有可能形成新的符号,符号的环环相生就成为了可能。符号活动由此变成了动态的无限衍义,一个意义开放的(而不是像传统的结构主义者所认为的封闭性的)过程。*[美]阿赫提-维科·皮塔里宁,代炜炜,赵星植:《延伸皮尔斯:阿赫提-维科·皮塔里宁教授访谈》, 载《符号与传媒》2014年第2期。

不妨用这个定义来检视一下西比奥克所举的两个例子。在第一个例子中,X光片上的阴影这个符号所指涉的对象,是病人肺部的病变,而这个符号的解释项,则是医生做出的推断:病人可能患了肺癌。这个解释项当然可以进一步延伸,引起新的符号解释活动:进一步的检查甄别,病人的激动情绪,等等。在这个例子中,皮尔斯的符号定义是非常适合而贴切的。然而,在第二个例子中,这一定义就显得不那么贴切了。皮尔斯说符号是“在人们的心灵中决定一个观念”,雌孔雀不是人类,那么它所辨认的求偶行为就不能被视为符号。关于这一点,需要说明的是,皮尔斯的符号论著作其实只是未经整理和出版的手稿,其中有诸多相互矛盾的混乱之处。事实上,1906年皮尔斯在手稿中已经提出,符号并不一定只和人类的心灵相关,它也和“准心灵”(quasi-mind)相关:“思想不仅存在于有机世界中,还在有机世界中得以发展。然而,正如没有例证就没有一般法则一样,没有符号,也就没有思想。毫无疑问,我们要赋予‘符号’一个相当宽泛的意义,但不能宽泛到超越它的定义。承认符号必须和准心灵相关,我们就可能进一步宣称,没有孤立的符号。而且,符号要求有两个准心灵,一个准发送者(quasi-utter)和一个准解释者(quasi-interpreter),尽管在符号本身中这两者是一体(即,是一个心灵)的,它们仍然是有区别的。”*CP 4.551.

如果考虑到这个新的解释,那么,皮尔斯的符号定义在西比奥克所举的第二个例子中仍然适用:雄孔雀的开屏是一个符号(生物信号),这个符号的对象是雄孔雀的行为动机。雌孔雀的“准心灵”对这个符号进行了解释,理解了它的意义,并产生了新的解释项(如皮尔斯所说的,解释项可以是一种效果或行为):快速转圈并蹲伏下来。这个解释项本身就是一个新的符号,它的对象是雌孔雀此时的行为反应:雌孔雀答应了雄孔雀的求偶要求。雄孔雀的“准心灵”理解了这一意义,相应地产生了下一个解释项:雄孔雀主导进行了交配行为。在此符号活动中,符号始终是三元关系的。也就是说,皮尔斯的符号定义只要将原话稍加补充,就可以用于描述这一符号行为。应当说,皮尔斯所提出的三元式的符号定义,是一个比较宽泛的、具有发展性的概念。

二、什么是符号:一个补充定义的提出

尽管皮尔斯给出的符号定义清楚地揭示了符号的三元关系,但是,由于他的符号学手稿并未出版,前后不统一,这使得学者们在使用这一定义时常常需要长篇累牍地加以说明,工作繁琐重复。较之皮尔斯符号定义的繁复,赵毅衡给符号的定义可谓清楚便利:“符号是被认为携带意义的感知:意义必须用符号才能表达,符号的用途是表达意义。”*赵毅衡:《符号学》,第1页, 南京大学出版社2012年版。这个简便的表述清楚地说明了符号与意义的“锁合关系”,即意义的表达离不开符号,符号必然有意义。符号的意义是被一个主体所赋予的,因此,它“被认为携带意义”;并且,符号并不一定是物,而是对对象的感知。这就与皮尔斯的符号三分法达到了高度契合。在后面本文将会说到,符号过程的第一步,对对象的感知,就已经是符号。应当说,这个定义是比较清晰明了的。

此外,这个定义还弥补了皮尔斯对符号看法的一个缺陷,即皮尔斯认为,只有被解释为符号的才是符号。也就是说,符号是否成立,完全取决于它有没有一个解释者。然而,如赵毅衡所说,生活中的确存在着已经被制造出来、但由于没有接受者(解释者),从而“没有完成符号传达过程”的“潜在符号”*赵毅衡:《符号过程的悖论及其不完整变体》,载《符号与传媒》2012年1期。,如没有被发掘而尘封于地下室的手稿、已经被发送却因为技术故障未能达到对方接收端的手机信息,等等。这些符号仍然是符号,虽然没有得到解释,但它们却“具有被认为携带意义的潜力”*赵毅衡:《符号过程的悖论及其不完整变体》,载《符号与传媒》2012年1期。。

然而,如前文所说,这一符号定义是在逻辑上与皮尔斯的符号三分式相合,但它并没有明确地强调这种符号三元关系,也就是符号形成的、对象之于符号主体的意义投射。故此,本文在此基础之上,尝试着提出一个新的补充定义,即,符号携带着意义的感知,是主体将自身与对象相关联的意义体。

对这一补充,有如下几点解释。

首先,这一定义认为,符号是一个三元关系,它是主体将自身和对象相联结的所在,从而将主体的符号世界视为主体的认知模式(即模塑系统)与真实世界的意义结合部。因此,主体的符号世界在主体的认知和解释中成为了一个对象化的世界。它之所以是一个对象化的世界,是因为主体的认知模式(即模塑系统)只把真实世界中相关对象的相关品质反馈给主体,使其成为一个被过滤之后的世界。这一看法将皮尔斯的符号三元体模式和乌克斯库尔的主体世界模式相融合;而皮尔斯和乌克斯库尔的符号学范式,正好是当今符号学界的两个最基本的符号学立场。

其次,这一定义认为,符号是一个意义体,即符号必然与意义有关,符号是用来表达或者解释意义的。这种意义可以是语言的、文化的,甚至生理性的(如雄孔雀行为符号的求偶意图)。同时,符号是“意义体”而并不一定是“物”,这就将符号与物体的必然联结破除了。因为除了物之外,符号的确可以是“非物”,如空无、寂灭、无声,可以是行为、效果、反应。这一定义还意味着,既然意义必然靠符号才能表达,而符号又是关系性的,那么,意义也必然是关系性的,而不可能是单独存在的东西。

最后,这一定义用“主体”而非“解释者”来作为符号意义的赋予者,这就将上文所说的“潜在符号”包含了进来。“主体”当然可以是符号的接收者和解释者,也可以是符号的制造者和发送者,并不限于某一段。同时,“主体”也不局限于人,可以是具有“准心灵”的生命体,这也就解决了如何将生物信号纳入符号范畴的问题,从而建构了一种通观的、而非局限的符号观。

用这个定义来检视西比奥克所举的两个例子就会发现,它可以详细而清楚地描述各种符号活动。医生通过胸片推测病人的病情,其中,胸片上的阴影是符号,是因为作为符号主体的医生通过它将自己和对象(病人的病变部位)相关联,并得出了意义(对病人病情的解释和推测)。同理,雄孔雀的开屏行为是符号,是因为作为符号主体的雌孔雀通过它将自己和对象(雄孔雀的动作)相关联,并得出了意义(对雄孔雀求偶意图的辨认并作出反应)。潜在符号是符号,是因为作为主体的符号制造者(而不是解释者)通过它将自己和对象(符号物质载体的相关特性)相联系,并得出了意义(表达了自己的意图意义)。由此看来,这一定义的容纳度较大,并且是一个能够比较清楚地突显符号三元关系和意义与符号之间锁合关系的定义。

在这里,需要澄清一个看法。维贝克(Peter-Paul Verbeek)在《物何为》中指出,物(things)可以不成为符号,直接调节人与世界关系的看法。*详见Peter-Paul Verbeek.What Things D:Philosophical Reflections of Technology, Agency, and Design. Trans. by Robert P. Crease. University Park: The Pennsylvanis State University Press, 2005. 需要指出的是,维贝克在书中讨论的物与符号的分野并不是运用的当代符号学意义上的sign, 而是一直在讨论文化象征symbol,因此他对符号学(semiotics)的批判基本上还停留在索绪尔符号论(semiology)的范畴之内。关于这一点,迪利(John Deely)有非常清楚的评判:“作为一物,它仅仅存在而已,是物理的关系和作用的网络的一个结点;作为一个对象,它是某个人的经验的一个成分,而且确定地划定一个与其作为环境成分之一的存在相关的知觉域。”*[美]约翰·迪利:《符号学基础》,第28,28页, 张祖建译, 中国人民大学出版社2012年版。这也就是说,物一旦进入符号主体的经验,它的某方面(而不是全部)特性被符号主体片面化地感知,就必然形成符号。迪利接着说:“物之划分为物,对象之划分为对象,二者不是一码事,各有独立的变化;前者直接地决定于物理作用,后者通过指号过程的符号作用的媒介而间接地形成。”*[美]约翰·迪利:《符号学基础》,第28,28页, 张祖建译, 中国人民大学出版社2012年版。物显然不可能被感知到所有的属性,它所形成的片面化感知,就已经是符号。

此处,不妨再次用笔者曾经举过的一个例子来说明感知是如何形成符号的。汽车驾驶者在夜间行车时,往往会遇到减速条。由于夜间视野受限,驾驶者可能并没有事先看到减速条,而将车按之前的速度驾驶过去。这时,驾驶者首先会感受到减速条对车辆造成的物理震动,感受到这个对象的物质存在性,从而形成第一个像似符:对减速条的感知。这个感知是片面化的,减速条的颜色、品牌等,驾驶者都无法感受到。驾驶者的空间感知能力立刻会发生作用,将自己遇到的障碍和这个相关的空间位置相联系,判断出这是一个需要马上减速以避免危险的障碍物,认定它的位置和类别:此时指示符得以形成。几乎是同时,驾驶者的社会经验也会起作用,他会认识到这个障碍物就是减速条,并且按照一般规则,前方还有连续的减速条,因此自己需要降低驾驶速度:此时,规约符得以形成。

当然,在司机完全不感知、不意识到减速条这个障碍物的情况下,减速条这个物可以通过物理作用直接降低车的速度,此时司机并未作为意义主体起到任何作用;但是就算没有遇到过减速条的新手司机(这种情况几乎完全不可能),也会由于感受到这种物理作用(此时像似符已经形成)而降低行驶速度(此时指示符已经形成)。一旦在实际的意义过程中,驾驶者作为符号主体发挥作用,即是符号在调节人与世界的关系:符号主体、符号和对象的三重关系在意义活动中始终存在。故此,将符号视为主体将自身与对象的意义联结体的看法,始终是成立的。

三、三种符号的意义建立基础

关于对符号类型的划分,符号学家们都做过不同的努力:索绪尔把符号分为语言符号和非语言符号;莫里斯(Charles Morris)把符号分为五类,分别是识别符号(identifior)、标示符号(designator )、评价符号(appraisor)、规定符号(presoriptor)和构成符号(formator)*Charles Morris.Sign, Language and Behavior, 1946(On-line edition), https://www.questia.com/library/1232605/signs-language-and-behavior.。相比之下,皮尔斯将符号分为像似符(icon)、指示符(index)和规约符(symbol)的做法最清楚全面*丁尔苏将icon ,index 和symbol 译为类象符号、引得符号和常规符号,见丁尔苏:《皮尔士符号理论与汉字分类》,载《符号与传媒》2012年第1期。,相关的讨论也最为多见。

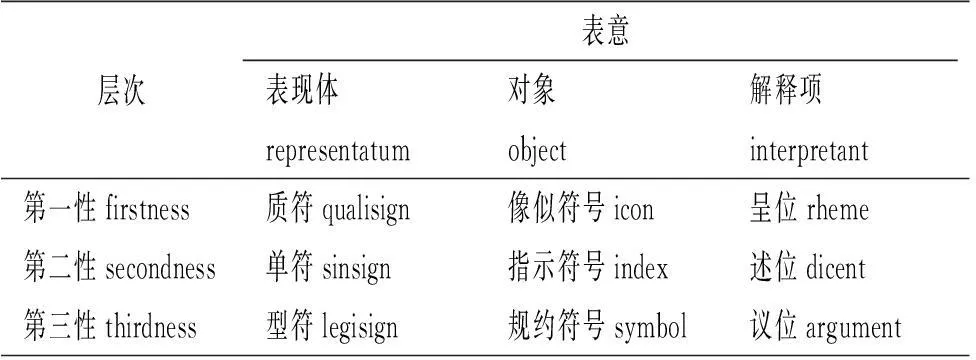

关于皮尔斯对于符号类型的三种三分法及其普遍三分论,可用表1来进行描述。*赵毅衡:《符号学》,第122页。

表1 皮尔斯的普遍三分论

如表1所示,符号的三种分类法是按符号本身(再现体)、对象和解释项的表意层次划分的。皮尔斯写道:“三个三分法(trichotomies)可以用来对符号进行分类:第一,就符号本身而言,符号是一种‘品质’(quality),一个实际存在之物,或者是一种普遍规则;第二,就符号与其对象之间的关系而言,它存在于符号自身所具有的某种品格中,或存在于符号与那个对象已经存在的某种关系中,或存在于符号与某种解释项的关系之中;第三,根据符号的解释项,可以将符号表述为如下三类,可能性(possibility)的符号、事实(fact) 的符号以及推理(reason)的符号。”*[美]查尔斯·皮尔斯:《论符号》, 第50,56页。由于本文的基本论点是将符号视为主体与对象之间的意义联结,因此,本文将主要讨论第二种三分法,即按照主体所形成的符号与对象之间的关系,对像似符、指示符和规约符进行论述。

皮尔斯在论及像似符的时候写道:“像似符就是仅仅靠自身的品格来指涉对象的东西。”*CP 2.247.这就是说,在像似符与对象之间,存在着某种可以相对应的品格,这种与对象之间的相似性或者类似性 ,是像似符得以成立的基础。

由于像似符和对象之间的这种相似性,很多时候,它被狭隘地理解为仅仅是视觉符号。当然,视觉符号中有很大一部分都是像似符,如照片、追求写实效果的油画、名人的塑像等,它们是靠视觉上的相似性与所指涉的对象相联结的符号。但像似符绝不仅仅限于视觉符号,如同丹尼尔·钱德勒(Daniel Chandler)指出的那样,像似符与其对象之间的联结关系是一种“感知到的相似性”*Daniel Chandler. Semiotics: The Basics. London & New York: Routledge, 2002: 48.。既然感知不仅仅是视觉上的,也可以是听觉、触觉、味觉、嗅觉甚至是心理上的,那么,像似符就不能仅仅局限于视觉符号。比如,用低沉的音调表示悲伤,用高亢的音调表示振奋,这种超越了文化的符号表意,利用的就是人类听觉和心理上共同感受到的音乐符号与其情绪对象之间的像似性。日本人形容吃到久违的家常菜的感觉时常用一个短语:“おふくろの味”(妈妈的味道)。此时,吃到菜的人的味觉感知作为一个符号,所指涉的就是他记忆中的菜肴的味道。符号与对象之间,依靠味觉之间的像似性进行联结。这个符号,就是一个明显的像似符。

行文至此,出现了一个疑问:吃菜的人吃的明明是菜肴,是一个物,为什么这种感知是一个符号?如果按照当代符号学的主流观点,将其视为研究主体的意义世界和实际世界之联系与差异的学科,就能看到,任何生命体的意义世界都是主体性的,这个世界不可能是对实际世界百分之百绝对忠实的再现,它总是通过作为符号主体的生命体的感知而过滤,从而有一定的变形。任何一个被符号主体(不管这个主体是人还是其他生物)所认识的对象,它的各种品质都不能完全呈现于符号主体的感知中。就如赵毅衡所说,物之观相是不可穷尽的,每一个感知到的像似符都一定是对象品质的片面化呈现。*赵毅衡:《形式直观:符号现象学的出发点》, 载《文艺研究》2015年第1期。吃菜的人感知到的是菜肴的味道,对它的其他品质,如营养构成、重量等,都是忽略不计的。因此,与其说像似符与对象的联结靠的是一种“相似性”,不如说它靠的是一种相关性。即,像似符是符号主体对与对象的相关品质的感受而形成的符号;并且,物和符号其实是一体的,是不可分、也不必分的。物一旦进入主体的感知,就必然被片面化而形成符号,形成一个初始的像似符。

皮尔斯所说的第二类符号,是指示符,它与对象之间是一种动态的指向关系。皮尔斯如是说:“指示符是这样一种符号或再现,它能够指称它的对象,主要不是因为与其像似或类似,也不是因为它与那个对象偶然拥有的某种一般性特性有关系,而是因为,它与个别的对象存在着一种动力学(包括空间的)联系;另一方面,它与那些把它当作符号的人的感觉或记忆有联系。”*[美]查尔斯·皮尔斯:《论符号》, 第50,56页。此话看起来很绕口,其实是说,指示符的作用就是“指出”对象的所在,包括对象的空间位置所在和它在符号主体的分类系统中的所属的类别范畴(因此它和符号主体的感觉或记忆相关)。

皮尔斯指出,指示符可以包含像似性的因素。他举例说,风向标和风相似,可以说它具有像似符的特征,因此,它不能算作一个纯指示符。而“一个纯指示符并不能传达信息,它仅能促使自己的注意力集中到能够引起其反应的对象之上,并且只能将解释者导向对那个对象的间接反应上”*[美]查尔斯·皮尔斯:《论符号》,第56,57页。。此外,如果指示符和对象之间没有“实在关系”,而只是一种“指称关系”(如人称和关系代词),也不能算作“纯指示符”,而是一种“退化的指示符”*[美]查尔斯·皮尔斯:《论符号》,第56,57页。。如此说来,能够称为纯指示符的只能是方向箭头、叩门声这种和对象实际相关、又不具有明显的相似性的符号。

然而,如果对这一说法进行进一步反思,就会发现其实也还存在着问题。如上文所说,像似符与对象之间的像似关系其实是一种相关性,那么,方向箭头和它指向的方向之间、叩门声和它指向的门外的人之间,都存在着这种相关性。因此,它们也可以说是像似符。事实上,按符号连续论的观点来看,指示符必然是像似符,因为它是符号主体获取像似性之后的进一步意义获得;而且,方向箭头指示方向,其实也是一种法则,而法则是规约符的建立基础。如赵毅衡所说:“相当多符号,混合这三种成分,无法截然说某个符号属于某一种,只是各种成分多少而已。”*赵毅衡:《符号学》,第88页。因此,对“纯指示符”的区分没有太多意义。只要一个符号的作用主要在于“指出”它的对象,把符号主体的注意力引向对象,就可以说它是一个指示符。

在此需要指出的是,乌克斯库尔在提出他的生物符号学理论时,创造了两个可以和“像似符”“指示符”对应的术语,即感知符号(Merkmal)和行为符号(Wirkmal)。他将作为符号主体的生命体对对象相关特征的感知称作感知符号(Merkmal),把行为效应器发出的、驱动生命体做出反应的符号称作效应符号或行为符号(Wirkmal)。这两个词的词根-mal在德文里表示某种标记的行为或结果,Merk-来自于德文merken,它的意义是“注意”;而爱沙尼亚语的märk源自于古老的日耳曼语,其意义是“符号”。因此,Merkmal一词的含义是“被注意到或感知到的符号。”而Wirk-则源自于德文单词wirken,其意义是“对某物产生影响或效果”;因此,Wirkmal被理解为“效应符号”或者是“行为符号”。*Tuomo Jamsa. Javob von Uexkull’s Theory of Sign and Meaning from a Philosophical, Semiotic, and Linguistic Point of View. Semiotica 134-1/4(2001): 490.由于感知符号是生命体感知或注意到对象的相关特性,也就是对象在生命体自身的意义图示中的对应性,它就是皮尔斯所说的、第一性的像似符;效应符号是行为驱动式的,而动物作为生命主体的行为驱动是空间性、方向性的。这也就意味着,它是皮尔斯的符号三分类型中位于第二性的指示符。

三分法中的第三种符号是规约符,它主要依靠法则和对象之间建立关联。皮尔斯写道:“规约符是这样一种法则,它借助法则——常常是一种一般观念的联想——去指涉它的对象,而这种法则使得这个规约符被解释为它可以去指涉那个对象。”*CP 2.47.而法则就是约定俗成的、规约的,可能是无理据性的。譬如,语言符号就是典型的规约符,人们对它的使用是建立在业已形成的习惯之上的。规约符的意义建立,主要是依靠法则和习惯,因此,也被称为规约性的符号。当然,规约符并不一定是文化规约的,也可以是自然规约的,因为习惯可以是自然生物属性;但规约符作为最普遍和常见的符号,其意义的建立基础是依靠法则与对象关联,这一点毋庸置疑。*皮尔斯于1908年对符号类型进行了重新划分,学界称之为“六元符号系统”(hexadic sign system );但目前大部分关于皮尔斯符号类型的讨论仍然是按照三元符号系统进行的。见[法]托尼·贾皮:《皮尔斯1903年与1908年两种符号分类法比较》,载《符号与传媒》2015年第1期。由此可见,皮尔斯所划定的三种符号,由于其和对象的关系不同,意义建立的基础也不同。但无论哪一种符号,都是基于特定的对应法则进行意义生产,不能脱离意义而存在。

符号是主体将自身与对象相联结的意义体,它本身具有三元结构。在意义的产生过程中,符号始终在符号主体、符号对象之间起着联结作用,使意义的双向给予可以形成。像似符、指示符和规约符有着不同的意义建立基础,依靠和对象之间的不同关系而形成意义。符号与意义之间,存在着牢不可破的锁合关系。

【责任编辑:赵小华】

(作者简介:彭佳,四川沪州人,西南民族大学外国语学院副教授。)

【中图分类号】G05

【文献标识码】A

【文章编号】1000-5455(2016)02-0041-06

【收稿日期】2015-11-01

【基金项目】国家重大社会科学基金项目“当今中国文化现状与发展的符号学研究”(13&ZD123);西南民族大学2014年度中央高校青年教师基金(2014SZYQN31)