中国华北地区昼夜降水时空变化特征

贾艳青,张 勃,张耀宗,马 彬,唐 敏,王国强,刘秀丽,罗正明

(1.忻州师范学院地理系,山西忻州034000;2.西北师范大学地理与环境科学学院,甘肃兰州730070)

中国华北地区昼夜降水时空变化特征

贾艳青1,2,张 勃2,张耀宗2,马 彬2,唐 敏2,王国强2,刘秀丽1,罗正明1

(1.忻州师范学院地理系,山西忻州034000;2.西北师范大学地理与环境科学学院,甘肃兰州730070)

基于1960-2014年华北地区68个观测站点逐日气象资料,分析了华北地区昼夜降水的时空变化特征。结果表明:华北地区年昼夜降水量呈现由东南向西北阶梯式减少的趋势,昼降水量年均减少0.70 mm,夜降水量年均减少0.39 mm。华北地区东北部和山东丘陵地区中西部昼降水量下降趋势较明显,华北中西部、山东丘陵地区东南部夜降水量下降趋势较明显。近35年,华北地区昼夜降水量偏少,其中,1980s是昼夜降水最少的阶段。华北地区夏季和秋季昼降水量均呈减少趋势,且夏季减少趋势明显;春季和冬季昼降水量呈增加趋势。华北地区夜降水量春、夏、秋季均呈减少趋势,且夏季和秋季减少趋势较明显。夏季昼降水的显著减少是华北地区降水减少的主要原因之一,华北中部平原地区、山东丘陵地区夏季昼降水量减少幅度大于西部山地地区。

昼夜降水;时空特征;变化趋势;华北地区

气候变暖背景下,中国降水量的变化存在明显的区域差异[1]。已有研究表明,中国东南沿海、长江下游以及青藏高原、西北地区西部降水增加,而东北中南部、华北、华中、西北东部地区和西南地区降水减少[2-8]。近30年中国北方干旱化趋势日趋严重,持续性的降水减少是当前北方大部分地区显著干旱化的主要原因之一[9-12]。这一趋势在华北地区表现尤为明显。华北地区人均水资源不足全国人均水平的1/6,而天然降水是水资源的重要来源。受全球气候变化的影响,自20世纪60年代中期以后,特别是80、90年代以来,华北地区降水减少明显[13]。近年来由降水减少造成干旱化加剧的趋势[9,11,14],已严重威胁到区域自然生态环境安全,影响了工农业生产和居民生活,引起政府和学界的广泛关注。现有对华北地区降水的研究集中在降水变化规律和降水异常的原因上[15-23],对该地区昼夜降水详细变化特征的研究较少,尤其缺乏对华北干旱与昼夜降水量变化关系的深入研究。鉴于此,本文分析了近55年华北地区昼夜降水的气候特征和变化规律,旨在深入认识华北地区降水变化规律,为改进华北地区降水预测和干旱监测水平提供科学依据。

1 研究区概况与数据方法

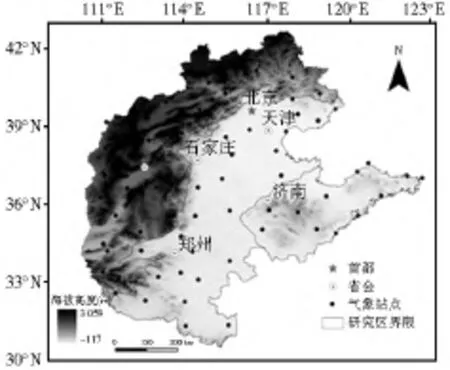

华北地区包括北京市、天津市、河北省、河南省、山东省、山西省6个省(市)[24,25],位于32°~43°N,112°~124°E,总面积约69.56万km2。该区东濒黄海、渤海,西倚太行山山脉,北接内蒙古高原,南部为黄淮海大平原,属半湿润半干旱气候区,水资源不足,干旱频繁,冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨。根据自然地貌、水热条件,将华北地区分为3个自然分区:西部山地地区,共分布26个气象站点;中部平原地区,共分布29个气象站点;山东丘陵地区,共分布13个气象站点。图1为研究区地形和气象站点分布。

图1 研究区气象站点分布Fig.1 The spatial distribution of meteorological stations in study area

本文选用1960-2014年华北地区68个气象站点夜间(20:00-8:00)、白昼(8:00-20:00)的降水观测数据,数据来源于中国气象数据共享网(http://cdc.cma.gov.cn/home.do),对个别台站的缺测数据进行了插补处理,数据经过严格的质量控制,具有较好的连续性和覆盖性。依据气象划分法(12月-次年2月为冬季,3-5月为春季,6-8月为夏季,9-11月为秋季)生成各站点季节气象序列。DEM数据为美国国防部国家测绘局发布的SRTM数据(http://www.cgiar-csi.org/),分辨率为90 m ×90 m。运用线性趋势分析法分析每个气象站点逐年、逐季的昼夜降水均值。采用反距离加权插值方法,绘制华北地区昼夜降水量及降水倾向率的空间分布图,分析昼夜降水量的空间特征。

2 结果与分析

2.1 多年平均昼夜降水量空间分布

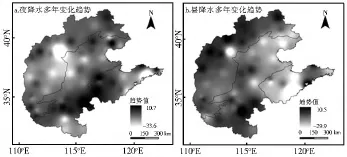

由华北地区昼夜降水量多年平均值的空间分布图(图2)可以看出,夜降水量(图2a)多年平均值为317.23 mm,昼降水量(图2b)多年平均值为298.87 mm。华北地区昼夜降水空间分布类似,夜降水量低值区位于西部山地西北部,多年平均值为171.75~221.75 mm;高值区位于河南省中南部、山东丘陵地区西部和东南部,多年平均值为371.75~567.98 mm。昼降水量高值区在山东丘陵地区、河南南部地区,多年平均值为298.99~552.62 mm;低值区在华北西部山地大部分地区、华北平原西北部,多年平均值为198.99~298.99 mm。3个自然分区山东丘陵地区、华北中部平原和西部山地夜降水量多年平均值分别为391.20 mm、350.11 mm、243.57 mm,昼降水量多年平均值分别为345.45 mm、311.55 mm、261.44 mm。总体看,华北地区昼降水量占总降水量的48.5%,夜降水量占总降水量的51.5%,昼夜降水量呈现由东南向西北阶梯式减少的趋势。

图2 1960-2014年华北地区年均昼夜降水量空间分布Fig.2 Distribution of mean annual day/night precipitation in North China during 1960-2014

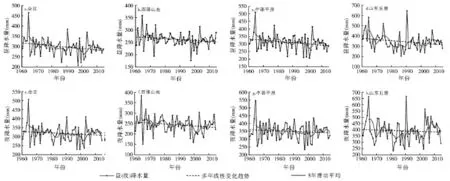

2.2 昼夜降水年际变化特征

分析华北全区及各分区昼夜降水量历年变化及线性趋势(图3),发现昼夜降水量存在明显的年际波动。过去55年,全区昼夜降水量均呈减少趋势,昼降水量(图3a)减少速率为-7.03 mm/10 a(P<0.05),夜降水量(图3e)减少速率为-3.85 mm/10 a;昼夜降水量最大值均出现在1964年,最小值分别出现在1997年、1999年。从空间变化趋势看,华北全区年夜降水量(图4a)有75%的站点呈减少趋势,年昼降水量(图4b)有81%的站点呈减少趋势。夜降水量减少较明显的区域分布在山西五台山—隰县—榆社以及山东海阳—日照—潍坊一带,减少幅度在-33.62~-9.16 mm/10 a之间,各站点夜降水量平均减少速率为-15.61 mm/10 a。在京津唐地区、河北东部和山东丘陵地区中西部昼降水减少趋势明显,减少速率在-29.89~-10.44 mm/10 a之间;其中山东莒县站昼降水量减少趋势最显著,减少速率达-29.89 mm/10 a,河北乐亭站昼降水减少速率最小,为-10.44 mm/10 a,各站点平均减少速率为-16.09 mm/10 a。

华北不同自然区昼夜降水量年际变化趋势差异较大。在西部山地(图3b),昼降水量减少趋势不明显(-0.36 mm/a)。20世纪60年代中期至80年代末期,大部分年份昼降水量在平均值附近呈小幅波动,变化较平稳;90年代表现出明显减少趋势,到1997年达最低值(176.30 mm);2000年后表现出先上升后变化相对平稳的趋势。该区夜降水量(图3f)年均下降0.49 mm,最低值为150.66 mm(1965年),最高值为383.35 mm(1964年),说明20世纪60年代年夜降水量变幅较大。70年代至80年代中期,夜降水量呈先增加后减少的趋势;80年代中期至90年代中后期,在平均值附近变化平稳;2000年后又表现出明显增加的趋势。空间分布上,年昼降水量69%的站点呈减少趋势,其中4%的站点通过0.05的显著性检验;年夜降水量85%的站点呈减少趋势,其中8%的站点通过0.05的显著性检验。

在华北中部平原,昼降水量(图3c)减少趋势较明显(-0.81 mm/a)。20世纪60年代中后期呈减少趋势,70年代初期至90年代末期变化较平稳, 2000年后表现出先增加后减少的趋势。该区夜降水量(图3g)呈微弱减少趋势(-0.35 mm/a)。在20世纪60年代中后期减少幅度较大,70年代至80年代末变化较平缓,90年代至2000s呈先减少后增加的趋势。空间分布上,年昼降水量有90%的站点呈减少趋势,其中14%的站点通过0.05的显著性检验;年夜降水量有72%的站点呈减少趋势。

在山东丘陵地区,昼降水量(图3d)减少趋势明显(-1.15 mm/a)。从20世纪60年代中期昼降水量开始减少,1986年出现最低值(204.07 mm),之后迅速升高,1990年达到最高值(644.00 mm),90年代后变化较平缓。夜降水量(图3h)呈微弱减少趋势(-0.35mm/a)。自20世纪60年代中期夜降水量呈减少趋势,70年代初至80年代中期、80年代中期至2000s中期以及2000s中期后均表现出先上升后下降的趋势。空间分布上,昼降水量有85%的站点呈减少趋势,其中有23%的站点通过0.05的显著性检验;夜降水量有62%站点呈减少趋势,其中8%的站点通过0.05的显著性检验。

在3个自然分区中,山东丘陵地区年昼降水量减少趋势最明显,华北西部山地年夜降水量减少趋势最明显(图4)。昼夜降水在山东丘陵地区的东西两侧大致呈相反的变化趋势(图4),且山东丘陵地区昼夜降水的减少主要是由于暴雨日数的减少造成的[26]。华北西部山地年降水量在1957-2012年呈现减少趋势[27],且该区在2000s夜降水减少明显(图3f),这也是造成该区降水量减少的直接原因之一。

图3 1960-2014年华北地区年昼夜降水量变化趋势Fig.3 Variation of the annual day/night precipitation in North China during 1960-2014

图4 华北地区昼夜降水变化趋势空间分布Fig.4 Spatial distribution of change trends of the annual day/night precipitation in North China during 1960-2011

2.3 昼夜降水代际变化

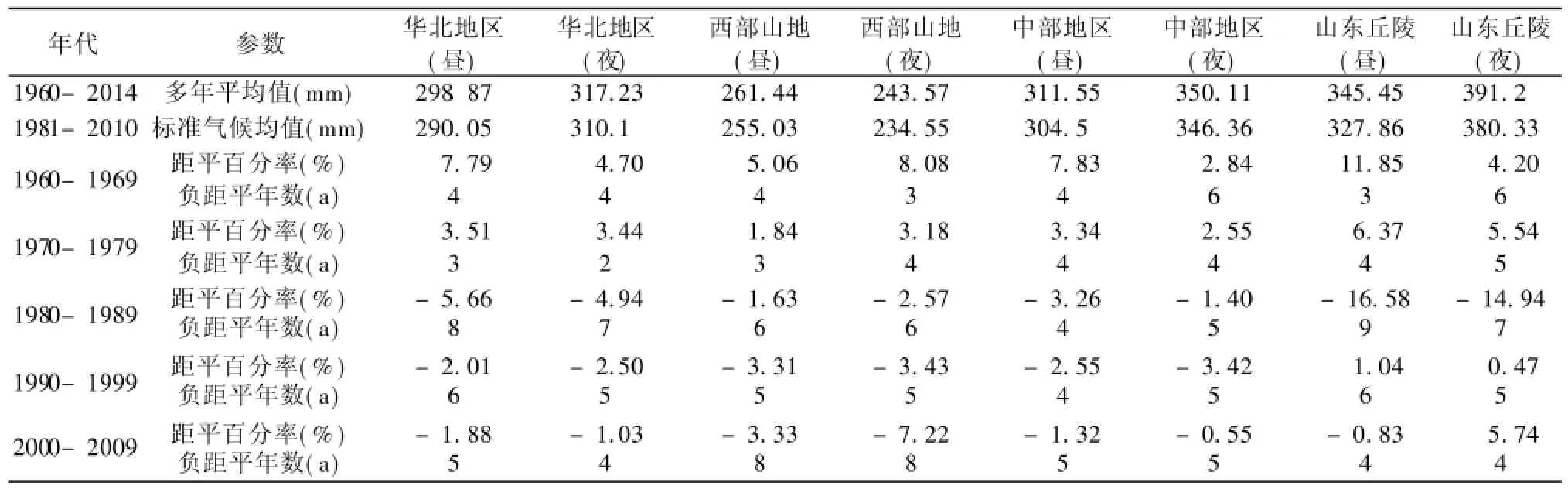

降水距平百分率反映某一时段降水与同期平均状态的偏离程度,用来表示区域的旱涝等级。由华北地区昼夜降水代际变化(表1)可知,在20世纪60、70年代,华北地区昼夜降水距平百分率均为正值,昼夜降水量均值均高于昼夜降水量多年平均值,表明该时段昼夜降水量偏多。从80年代开始,昼、夜降水距平百分率降为负值,分别在-5.66%~-1.88%、-4.94%~-1.03%之间,昼夜降水量进入减少阶段。同时,80年代是全区昼夜降水最少的年代,也是负距平年数最多的年代(昼夜降水负距平年数分别是8 a和7 a)。50年中,华北全区昼夜降水负距平年数分别是26 a和22 a,且昼降水量偏少的年数多于夜降水量偏少的年数。

3个分区中,华北西部山地和中部平原地区昼夜降水变化特征相似。在20世纪60、70年代,各分区昼降水距平百分率在1.84%~11.85%之间,夜降水距平百分率在2.55%~8.08%之间,这两个时段昼夜降水量偏多;在80年代,昼、夜降水距平百分率降为负值,分别在-16.58%~-1.63%、-14.94%~-1.4%之间,3个分区昼夜降水量开始减少。该阶段,山东丘陵地区昼夜降水减少幅度最大,昼夜降水负距平的年数分别是9 a和7 a,80年代也是该区昼夜降水最少的一个阶段。这与董旭光等[26]研究得出的“80年代山东降水日数和降水强度均在平均线以下,该时段是山东历史上比较严重的干旱时期”结论基本一致。90年代,华北西部山地、中部平原昼夜降水量偏少(昼夜降水距平百分率为负值),而在山东丘陵地区昼夜降水量有所增加。在2000s,华北西部山地和中部平原昼夜降水变化规律相似,昼夜降水偏少,昼夜降水均值小于多年平均值,其中西部山地夜降水量下降幅度最大;该时段山东丘陵地区昼降水量偏少,夜降水量偏多。总体上,在60、70年代华北全区及各分区昼夜降水距平百分率均为正值,昼夜降水量偏多;70年代后期华北大部分地区昼夜降水量开始减少;20世纪80、90年代和2000s,全区、西部山地和中部平原昼夜降水量偏少。

表1 华北地区及各分区昼夜降水年代际变化特征Table 1 The variation character of day/night precipitation for decade in North China and subregions

2.4 昼夜降水季节变化特征

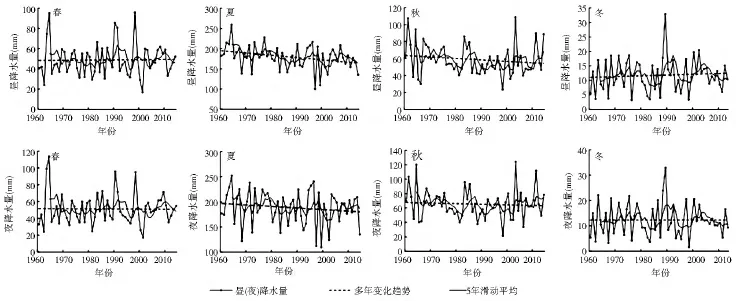

2.4.1 降水量季节变化特征 由图5可见,华北地区春、夏、秋、冬多年平均昼降水量分别为48.86 mm、179.47 mm、58.89 mm、11.76 mm,多年平均夜降水量分别为51.25 mm、188.39 mm、65.43 mm、12.28 mm,四季平均夜降水量均大于昼降水量,夏季昼夜降水量最多,秋季和春季次之,冬季最少。从季节变化看,春、夏、秋、冬昼降水变化速率分别为0.18 mm/10 a、-5.76 mm/10 a、-1.74 mm/10 a、0.26 mm/10 a,夜降水变化速率分别为-0.14 mm/10 a、-3.14 mm/10 a、-0.82 mm/10 a、-0.0008 mm/10 a。华北地区夏季和秋季年昼降水有减少的趋势,且夏季减少趋势较明显;春季和冬季有增加的趋势,且冬季增加趋势较明显。只有夏季昼降水减少趋势通过0.05的显著性水平检验,其他季节昼降水增加或减少趋势均未通过显著性检验。华北地区春、夏、秋季夜降水均表现为减少趋势,且夏季和秋季减少趋势较明显,冬季夜降水变化趋势不明显。华北地区夏季降水量占全年降水量的比重最大,因此夏季昼降水的显著减少是该区降水减少的主要原因之一。该区夏季昼夜降水量均呈减少的趋势与郝立生等[28,29]得出的“华北地区夏季降水呈显著减少的趋势”结论一致。

图5 1960-2014年华北地区年昼夜降水量季节变化趋势Fig.5 Seasonal variation of the day/night precipitation in North China during 1960-2014

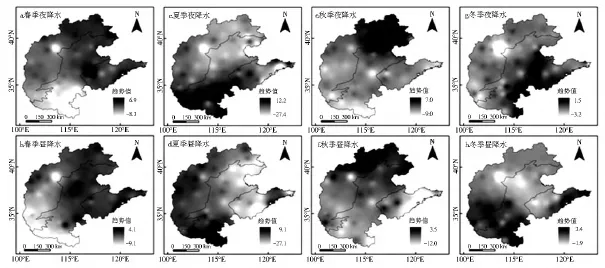

2.4.2 降水量季节变化空间分布特征 从各分区分析(图6),春季夜降水量(图6a)在华北西部山地(0.16 mm/10 a)和山东丘陵地区(1.548 mm/10 a)呈增加趋势,在中部平原(-1.158 mm/10 a)为减少趋势。春季昼降水量(图6b)在中部平原(0.012 mm/10 a)和山东丘陵地区(1.772 mm/10 a)为增加趋势,在西部山地(-0.42 mm/10 a)为减少趋势。空间分布上,夜降水量有43%的站点年际倾向率小于0,昼降水量有68%的站点年际倾向率大于0。所有站点昼夜降水变化趋势都未通过0.05的显著性检验,春季华北地区大部分站点昼降水量呈增加趋势。

夏季夜降水量(图6c)在华北西部山地(-4.259 mm/10 a)、中部平原(-2.177 mm/10 a)和山东丘陵地区(-3.038 mm/10 a)呈减少趋势,其中西部山地减少幅度最大。夏季昼降水量(图6d)在西部山地(-2.782 mm/10 a)呈减少趋势,在中部平原(-6.717 mm/10 a)和山东丘陵地区(-9.581 mm/10 a)呈显著减少趋势(P<0.05)。夏季夜降水有68%的站点呈减少趋势,减少速率在-27.40~-0.50 mm/10 a之间,其中,五台山站、海阳站减少趋势通过0.01的显著性检验,张北站、丰宁站、怀来站通过0.05的显著性检验。夏季昼降水有76%的站点呈减少趋势,减少速率在-27.11~-0.19 mm/10 a之间,其中4%的站点减少趋势通过0.01的显著性检验,12%的站点通过0.05的显著性检验。

秋季昼夜降水(图6e、图6f)变化趋势相似,在华北北部均表现出增加的趋势,在华北南部均表现出减少趋势。秋季夜降水(图6e)在华北西部山地(-0.604 mm/10 a)、中部平原(-0.309 mm/10 a)和山东丘陵地区(-2.367 mm/10 a)均为减少趋势。秋季夜降水(图6e)在华北北部的增加趋势与该区夏季夜降水(图6c)的减少形成对照。秋季昼降水(图6f)在华北西部山地(-0.544 mm/10 a)、中部平原(-1.696 mm/10 a)和山东丘陵地区(-4.213 mm/10 a)呈减少趋势。秋季夜降水有69%的站点呈减少趋势,其中1个站点通过0.05的显著性检验。秋季昼降水有68%的站点呈减少趋势,大部分站点位于中部平原和山东丘陵地区,其中龙口、日照呈显著减少趋势(P<0.05)。可见秋季昼夜降水减少趋势具有区域普遍性,其中山东丘陵地区昼夜降水减少幅度最大。

冬季夜降水量(图6g)在华北中部平原(0.116 mm/10 a)和山东丘陵地区(0.179 mm/10 a)呈微弱增加趋势,在西部山地(-2.367 mm/10 a)呈小幅减少趋势。冬季昼降水量(图6h)在西部山地(0.129 mm/10 a)、中部平原(0.305 mm/10 a)和山东丘陵地区(0.424/10 a)均呈微弱增加趋势。夜降水有54%的站点表现为减少趋势,昼降水有65%的站点呈增加趋势。

图6 1960-2014年华北地区昼夜降水季节变化趋势空间分布Fig.6 Spatial distribution of change trends of the seasonal day/night precipitation in North China during 1960-2014

3 结论与讨论

基于华北地区68个气象站点1960-2014年的日降水资料,分析了该区昼夜降水时空变化特征。结论如下:1)近55年华北地区年昼夜降水在空间分布上呈由东南向西北阶梯式递减。除华北西部山地地区外,中部平原和山东丘陵地区昼降水量均大于夜降水量。2)近55年华北全区多年平均昼夜降水量呈减少趋势且昼降水量减少趋势大于夜降水量减少趋势。在空间分布上,华北全区年昼降水量有81%的站点呈减少趋势,年夜降水量有75%的站点呈减少趋势。3个分区华北西部山地、中部平原、山东丘陵地区多年平均昼夜降水量均表现为减少趋势,但减少幅度不同。其中,山东丘陵地区年昼降水量减少速率最大,西部山地年夜降水量减少速率最大。3)近55年华北地区昼夜降水量的减少主要发生在1980-2000s,且以1980s降水减少最为显著。昼夜降水变化在西部山地地区和中部平原地区特征相似,并与整个华北地区的变化趋势相似。4)华北地区昼降水量在夏季和秋季表现为减少趋势,且夏季减少趋势较明显;春季和冬季昼降水量呈增加趋势,且冬季增加趋势较明显。华北地区春、夏、秋季夜降水量均表现为减少趋势,且夏季和秋季减少趋势较明显。华北地区夏季、秋季昼夜降水量的减少具有全区普遍性;春季、冬季昼降水量的增加具有全区普遍性,四季夜降水量减少的区域差异性特征明显。

全球变暖背景下,近55年来华北地区昼夜降水量空间分布差异明显,年昼夜降水量总体呈减少趋势,这与“近60年来华北地区降水量出现减少趋势”[13,14,19,23]观点对应。华北地区与中国东北中南部、华中和西南地区一样,夏季昼夜降水与年降水均呈减少趋势[7]。半个世纪以来,华北地区干旱化和水资源短缺主要是由于降水减少造成的[9]。本研究表明,华北地区夏季昼降水和年昼降水变化趋势一致,均呈显著减少趋势(P<0.05)。由于华北地区夏季降水量占总降水量的60%以上,夏季降水的减少尤其是昼降水的大幅减少是造成近55年来该区年降水量减少的主要原因,这可能加剧干旱化趋势和水资源短缺。华北夏季昼夜降水的减少始于20世纪70年代中期,主要是由于大暴雨频次的减少造成的,这是华北降水减少的一个主要特征。

影响华北地区夏季降水的因素十分复杂[28-31],该地区夏季降水异常的原因主要有:第一,季风变化。华北地区降水集中在夏季(6-8月),降水强度与东亚夏季风强度密切相关。Li等研究表明[32],东亚夏季风在20世纪70年代中期发生显著变化, 1976年以后,东亚转为弱夏季风阶段。夏季风主要通过输送来自西太平洋和东部地区的暖湿气流影响华北地区夏季降水,夏季风的减弱导致输送到华北地区的水汽量不足引起华北夏季降水的减少。第二,大气环流变化。华北夏季昼夜降水减少虽是区域性现象,却受大尺度环流的制约。1977年以来华北地区上空700 hPa出现反气旋型环流异常,并出现明显偏北风异常,且下沉气流加强,水汽出现辐散[33]。同时对流层低层到高层东亚夏季风环流减弱,在这种异常的大气环流背景下,华北上空夏季偏北风明显增强,使得不易输送暖湿气流,引起夏季降水减少。第三,海温变化。热带太平洋海温和印度洋海温异常对华北夏季降水影响显著[14,34]。夏季热带中、东太平洋和印度洋海温偏暖时,华北地区降水偏少;海温偏冷时,华北地区降水偏多。华北夏季降水从80年代开始明显减少,这与80年代到90年代初赤道东太平洋、印度洋海表温度明显升高对应[35]。本文仅就观测事实分析得出影响华北地区夏季昼夜降水的重要因子,对定量描述东亚夏季风和海温变化对华北昼夜降水变化的影响机制还应进一步从华北昼夜降水减少的形成机理和数值模拟角度深入探讨。

[1] 丁一汇,任国玉,石广玉,等.气候变化国家评估报告(I):中国气候变化的历史和未来趋势[J].气候变化研究进展,2006,2 (1):3-8.

[2] 王绍武,蔡静宁,慕巧珍,等.中国西部年降水量的气候变化[J].自然资源学报,2002,17(4):415-422.

[3] ZHANG Q,XU C Y,ZHANG Z,et al.Spatial and temporal variability of precipitation over China,1951-2005[J].T heor Appl Climatol,2009,95:53-68.

[4] 虞海燕,刘树华,赵娜,等.1951-2009年中国不同区域气温和降水量变化特征[J].气象与环境学报,2011,27(4):1-10.

[5] YOU Q L,KANG S C,REN G Y,et al.Observed changes in snow depth and number of snow days in the eastern and central T ibetan Plateau[J].Climate Research,2011,46:171-183.

[6] 李聪,肖子牛,张晓玲.近60年中国不同区域降水的气候变化特征[J].气象,2012,38(4):419-424.

[7] 任国玉,任玉玉,战云健,等.中国大陆降水时空变异规律—Ò.现代变化趋势[J].水科学进展,2015,26(4):451-465.

[8] 姚惠明,吴永祥,关铁生.中国降水演变趋势诊断及其新事实[J].水科学进展,2013,24(1):1-10.

[9] 马柱国,符淙斌.1951-2004年中国北方干旱化的基本事实[J].科学通报,2006,51(20):2429-2439.

[10] 张勃,张耀宗,任培贵,等.基于SPEI法的陇东地区近50a干旱化时空特征分析[J].地理科学,2015,35(8):999-1005.

[11] 翟盘茂,邹旭凯.1951-2003年中国气温和降水变化及其对干旱的影响[J].气候变化研究进展,2005,1(1):16-18.

[12] 周丹,张勃,罗静,等.基于SPEI的华北地区近50年干旱发生强度的特征及成因分析[J].自然灾害学报,2014,23(4):192 -202.

[13] 叶笃正,黄荣辉.长江黄河流域旱涝规律和成因研究[M].济南:山东科学技术出版社,1996.387.

[14] 郝立生,丁一汇.华北降水变化研究进展[J].地理科学进展, 2012,31(5):593-601.

[15] 马柱国.华北干旱化趋势及转折性变化与太平洋年代际震荡的关系[J].科学通报,2007,52(10):1199-1206.

[16] 周磊,武建军,吕爱峰,等.华北不同地表覆盖类型干旱演变特征[J].地理研究,2012,31(4):597-607.

[17] 张一驰,吴凯,于静洁,等.华北地区1951-2009年气温、降水变化特征[J].自然资源学报,2011,26(11):1930-1941.

[18] 马京津,高晓清,曲迎乐.华北地区春季和夏季降水特征及与气候相关的分析[J].气候与环境研究,2006,11(3):321-329.

[19] 王冀,蒋大凯,张英娟.华北地区极端气候事件的时空变化规律分析[J].中国农业气象,2012,33(2):166-173.

[20] 邵小路,姚凤梅,张佳华,等.华北地区夏季旱涝的大气环流特征诊断[J].干旱区研究,2014,31(1):131-137.

[21] 郝立生,丁一汇,闽锦忠,等.华北降水季节演变主要模态及影响因子[J].大气科学,2011,35(2):217-233.

[22] 刘海文,丁一汇.华北汛期降水月内时间尺度周期震荡的年代际变化分析[J].大气科学,2011,35(1):157-167.

[23] 张皓,冯利平.近50年华北地区降水量时空变化特征研究[J].自然资源学报,2010,25(2):270-279.

[24] 顾庭敏,朱瑞兆,林之光,等.华北平原气候[M].北京:气象出版社,1991.1-2.

[25] 周连童,黄荣辉.华北地区降水、蒸发和降水蒸发差的时空变化特征[J].气候与环境研究,2006,11(3):280-295.

[26] 董旭光,顾伟宗,孟祥新,等.山东省近50年来降水事件变化特征[J].地理学报,2014,69(5):661-671.

[27] 袁瑞强,龙西亭,王鹏,等.山西省降水量时空变化及预测[J].自然资源学报,2015,30(4):651-663.

[28] 郝立生,闵锦忠,顾光芹.华北夏季降水减少与北半球大气环流异常的关系[J].大气科学学报,2010,33(4):420-426.

[29] 郝立生,闵锦忠,丁一汇.华北地区降水事件变化和暴雨事件减少原因分析[J].地球物理学报,2011,54(5):1160-1167.

[30] 叶敏,吴永萍,周杰,等.影响华北盛夏降水的水汽路径客观定量化的研究[J].物理学报,2014,63(12):1-11.

[31] 任健美,李盈盈,尤莉,等.近53年山西极端温度和降水变化趋势分析[J].地理与地理信息科学,2014,30(2):120-126.

[32] LI F,HE J H.Inerdecadal variations of interact ion between north Pacific SST A and East Asian summer monsoon[J]. Journal of Tropical Meteorology,2001,7(1):41-52.

[33] 周连童.引起华北地区夏季出现持续干旱的环流异常型[J].气候与环境研究,2009,14(2):120-130.

[34] 蔡榕硕吗,谭红建,黄荣辉.中国东部夏季降水年际变化与东中国海及临近海域海温异常的关系[J].大气科学,2012,36 (1):35-45.

[35] 陈文,康丽华,王玎.我国夏季降水与全球海温的耦合关系分析[J].气候与环境研究,2006,11(3):259-269.

Characteristics of Spatio-Temporal Variation of Day and Night Precipitation in North China

JIA Yan-qing1,2,ZHANG Bo2,ZHANG Yao-zong2,MA Bin2,T ANG Min2, WANG Guo-qiang2,LIU Xiu-li1,LUO Zheng-ming1

(1.Dep artment of Geography,Xinzhou Normal University,Xinz hou034000; 2.College of Geography and Environmental Science,Northwest N ormal University,Lanz hou730070,China)

Based on the observed daily data at 68 meteorological stations in North China from 1960 to 2014,the spatial and temporal characteristics of day and night precipitation were analyzed by the methods of liner trend and interpolation method IDW in North China.The results show that:1)M ulti-year average spatial distribution of annual day and night precipitation has the characteristics of decreasing from the southeast to the northwest in North China.The day precipitation in North China has decreased by 0.7 mm per year in the past 55 years.The night precipitation in North China has decreased by 0.39 mm per year in the past 55 years.The remarkably decreasing trends show in the north-eastern area and in the middle and west part of the Shandong hilly region on day precipitation,and so does the middle-western part of North China and Southeast of Shandong hilly region on the night precipitation.In recent 35 years,there is less day and night precipitation in North China,with the least precipitation occurring in 1980s.The day precipitation has showed decreasing trends in North China in summer and autumn,and the remarkably decreasing trends show in the summer.Meanwhile,spring and winter have the increasing trends.The night precipitation has showed decreasing trend in spring,summer and autumn,and the remarkably decreasing trends show in the summer and autumn.The day precipitation significantly reduced in summer is the main reason for the decrease of annual precipitation in North China in the past 55 years.T he decreasing trend of day precipitation in central plains region of North China and Shandong hilly region in summer is bigger than that in west mountain region.

day and night precipitation;temporal and spatial characteristics;change trend;North China

P426.6

A

1672-0504(2016)05-0103-07

10.3969/j.issn.1672-0504.2016.05.016

2015-12-24;

2016-03-03

国家自然科学基金项目(41561024);高校博士学科点专项科研基金(20136203110002);山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目(2014346);山西省高等学校哲学社会科学研究项目(2015265);忻州师范学院青年基金项目(QN201324)

贾艳青(1980-),女,博士研究生,讲师,研究方向为气候变化与地表过程。E-mail:jiayq5170@sina.com