汉语方言共同音系及相关问题研究

顾 黔

一、引言

汉语方言历史悠久,分布广泛,内部差异很大。《切韵》作为集六朝韵书之大成者,基本反映了公元七世纪前后汉语语音的面貌,对后世影响深远,是汉语语音史、汉语方言调查研究最重要的参照。但它毕竟是当时历史条件下的产物,是中古音分类的结果,加之时代久远、语音发展,已经不能完全反映现今方言的实际了。因此,选用活的、具有代表性的方言材料,比较归纳出一个反映现代汉语方言面貌的共同音系很有必要。

汉语方言共同音系的构拟一般有两种方法:一是以《切韵》音类为基础,系统地去除现代汉语方言没有的音类和特征,重新整理音系分类,使之与现代汉语方言音类分合一致;二是立足现代汉语方言,通过比较方言材料,归纳共同音系。理论上,两种方法应该得到基本相同的结果。罗杰瑞《汉语方言通音》采用的是第一种方法①详见罗杰瑞著:《汉语方言通音》,R.VanNess Simmons(史皓元)、张艳红译,《方言》,2011年第2 期,第97-116页。英文版 Jerry Norman.Common Dialectal Chinese,In The Chinese Rime- Tables: Linguistic Philosophy And Historical-Comparative Phonology,ed.by David Prager Branner,John Benjamins,2006.。

我们运用第二种方法,在赵元任《通字方案》的基础上,根据现今方言材料,构拟共同音系。采用从分不从合的原则,一般方言有音类对立的,就将其分为不同的类;方言没有音类对立的,不论《切韵》是否分类,都将之归并为一类。通过比较,归纳出一个“最小公倍数”,作为现代汉语方言的共同音系,以反映现今方言的音类系统。例如“迁”和“千”,在《切韵》里分属仙、先韵,但在代表点方言里没有韵部对立,因此我们将其归并到共同音系的*ien 韵。

我们选择16 个具有代表性的方言点②方言材料,泰兴由作者本人实地调查;黎川选自颜森《黎川方言研究》,北京:社会科学文献出版社,1993年版;湖州选用Akamatsu Yuko(赤松祐子)《湖州音系》,《均社论丛》17,1991年版,第33-56页;黎川、湖州方言材料未收的,表中空缺;其他方言点主要参考王福堂主编:《汉语方音字汇》(第二版重排本),北京:语文出版社,2003年版。,北方方言选择北京、西安、太原(晋语)、扬州(江淮官话)、泰兴(江淮官话和吴语的边界);吴语选择苏州、湖州、温州;湘语选择长沙、双峰;赣语选择南昌、黎川;客家方言选择梅县;粤语选择广州、阳江;由于闽语的层次可能更为古老,共同音系闽语厦门的材料仅作为参考③详见顾黔、史皓元著:《汉语方言共同音系研究》,南京:南京大学出版社,2014年版。。用来表示共同音系声母、韵母的拉丁字母,表示的只是一个音类,而不是实际的音值。例如“波”*po平,*p 代表各方言点对应的声母,*o 代表各方言对应的韵母,方言的实际音值在太原为[pƔ1],苏州为[pu1],南昌为[pɔ1],[Ɣ、u、ɔ]在共同音系里同属*o 韵。

二、汉语方言共同音系

我们构拟的现代汉语方言共同音系,是一个综合音系,是汉语方言的“最小公倍数”,并非一时一地之音。声母根据仍然保留浊音系统的吴语,韵母综合各方言情况,韵尾参考粤语。

(一)共同音系的声母系统

共同音系声母共拟39 个,其与《切韵》音系的对应关系见表1:

表1 与切韵的对应关系

1.帮系

根据方言材料,帮组共拟定*p、*p‘、*b、*m、*f、*v、*mv 等 7 个类。其中,明、微二母,虽然在南方方言中没有对立,如明母的“门”与微母的“纹”,广州、阳江均为一类[m-],说明微母仍未从明母分化出来;但大多数方言中有对立,如北京分别为[m]和[Ø],泰兴分别为[m-]和[v-]。按照从分不从合的原则,将其分立为*m、*mv 两类。而非、敷二母,方言材料并无区分,我们将之合并为*f。非敷二母与奉母存在清浊对立,如苏州、湖州、温州等地“分非、纷敷”为[f-],“坟奉”为[v-]④双峰“分非、纷敷”为[x-],“坟奉”为[ɣ-],亦为清浊对立。,因此,将非敷母和奉母分为两类。详见表2。

表2 帮系字举例

2.日母

南方方言日母多与泥娘合流,如“人日”和“年泥”,苏州、梅县声母均为[ȵ];而北方话仍有区分,北京、泰兴分别为[ʐ]和[n]。根据从分不从合的原则,我们将日母和泥娘母分立。考虑到日母在南方方言,尤其是白读层,有鼻音一读,因而将日母拟为*nr,与赵氏《通字方案》所拟*r不同。详见表3。

表3 日母字举例

① “农”训读,奴冬切。《庄子·让王》:“石户之农”,成玄英疏“农,人也,今江南唤人作农”。详见(晋)郭象注,(唐)成玄英疏:《庄子注疏》,北京:中华书局,2010年版,第505页。

② “热”(热头)训读,如列切。

续表3

① 名词词尾,助词。

② “农”训读,奴冬切。

(二)共同音系的韵母系统

共同音系韵母共拟90 个,如下:

见系声母的腭化存在南北差异,北方已腭化,南方多未腭化。例如“交”,在北京、西安、太原、泰兴、长沙、双峰等方言里声母为[tɕ],温州、南昌、黎川、梅县、广州、阳江等方言里为[k],扬州、苏州、湖州文读为[tɕ],白读为[k]。

我们将这种差异放到韵母来处理,沿用赵氏《通字方案》的做法,用*-e-介音反映声母腭化南北不一。韵母里的*-e-介音,只与见系声母(*k,*k‘,*ɡ,*ŋ,*x,*Ɣ,*Ø,*j,*w)相拼。《通音》也注意到“在北方方言里,江摄的韵母在软腭音声母后有腭化现象”,把“江”拟为*(i)ong③详见罗杰瑞著:《汉语方言通音》,R.VanNess Simmons(史皓元)、张艳红译,《方言》,2011年第2 期,第112页。。详见表4。

表4 见系字举例

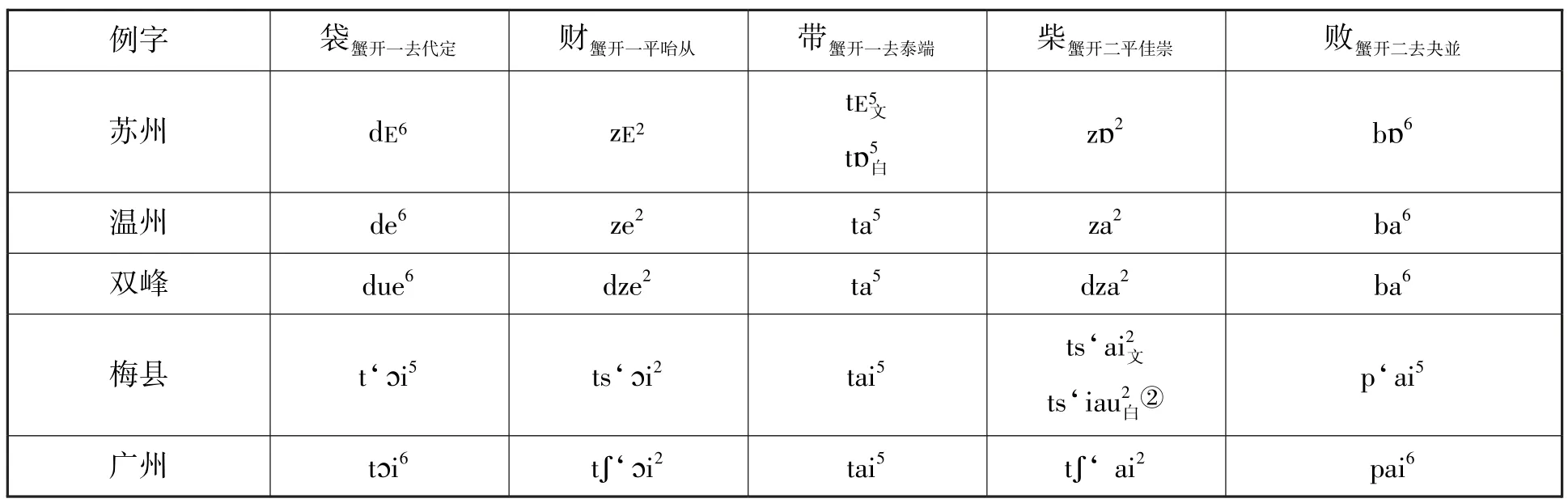

蟹摄开口一等咍泰韵、二等佳夬韵,赵元任《通字方案》里为*ai 韵一类①方言材料显示,北方方言确为一类,赵氏《通字方案》只拟为*ai 韵一类可能源于此。详参赵元任:《通字方案》,北京:商务印书馆,1983年版,第23页注181。。但是,在吴语、湘语、客家话、粤语里,咍韵与泰韵、佳夬韵有整齐的二分对立,见表5。据此,我们将《通字方案》的*ai 韵分为*oi 和*ai 两类。

表5 蟹摄字举例

③ 赵元任著:《通字方案》,北京:商务印书馆,1983年版,第9页。

罗氏《通音》指出“吴方言和一些保守的湘方言仍旧分得很清楚。客家方言和粤方言里这两个韵也是分开的”,重新整理音系的分类时,保留了这种对立:*oi 和*ai 韵分立。可以说,《共同音系》与《通音》殊途同归。

(三)共同音系的声调系统

通过比较各方言的声调,我们归纳出汉语方言共同音系的声调为八类:平上去入,各分阴阳。调类的阴阳与声母的清浊密切相关,基本上清声母对应阴调类,浊声母对应阳调类。详见表6。

表6 声母清浊与调类对应关系表

在声调标注时,只注平上去入,不注阴阳,因为可以通过声母的清浊来判定调类的阴阳。例如“偷*t‘əu平”,声母为清类,即可判断这里的“平”为阴平;“头*dəu平”,声母为浊类,即可判断这里的“平”为阳平。按照对应规律,次浊声母字对应阳调类,如“麻*ma平”,即阳平;但有少数例外,与阴调类对应,如“妈*ma阴平”“拉*la阴平”等。

三、结语

在中古音和《切韵》音系的研究方面,高本汉《中国音韵学研究》(1940)、李荣《〈切韵〉音系》(1952)、董同龢《汉语音韵学》(1968)、王力《汉语语音史》(1985)等具有重要影响,他们的拟音主要基于《切韵》。其后,赵元任《通字方案》(1983)撇开《切韵》音系,综合考虑现代汉语各方言,归纳音类,整理出一套通用字作为现代汉语的音节代表字。书中还提到通字的进一步工作之一是“编方言调查的例字表,不按古音而用通字音”③。王力先生亦曾指出:“完全不提及《广韵》也可以进行很有价值的方言研究工作。”④王力著:《中国语言学史》,上海:复旦大学出版社,2006年版,第166页。罗杰瑞《汉语方言通音》(2006)用比较的方式根据现代方言语音归纳一个共同音系,主张在比较方言时暂不考虑闽语,因为它包含共同音系以外的一些成分,是一个更高、更古老的层面。

赵元任《通字方案》的音系已经初具共同音系的性质,为我们归纳整理汉语方言共同音系奠定了基础。罗杰瑞《汉语方言通音》构建了汉语方言通音的基本音韵框架,是现代汉语方言共同音系研究的开端。我们以3000 个常用字在方言里的实际读音为基础,构拟共同音系,提供了现今汉语方言相对全面的、具体的音系,可以作为研究现代汉语方言的参照。它不是一个静态的结果,而是一个动态的过程。通过比较列出的方言材料,可以看出这一音系的历史演变,以及方言与共同音系之间的对应关系,探索各方言的发展轨迹。

共同音系可以反映方言语音的不同来源。例如,方言材料显示“谜”有两类读音,一类是扬州、泰兴、苏州、湖州、温州、梅县、广州,为平声;二是西安、太原、南昌、黎川,为去声;北京、长沙、双峰平声、去声兼有。因此我们拟了两个音*mei平/*mei去。

现今方言中一些常用字,在《切韵》系韵书中没有相应的音韵地位,有的是当时已有其字而未收录,有的是后起的,共同音系作了相应的增补。例如,“打”《切韵》德冷切,梗摄开口二等上声梗韵端母,只对应吴语的语音形式如苏州[taŋ3],不对应北方话的“打(dǎ)”,如北京[ta3]。而“打(dǎ)”在其他方言中广泛使用,因此我们的共同音系将北方话的“打”增列入*a 韵,拟为*ta上。

我们构拟的共同音系基于16 个代表点的方言材料,是对现有材料比较分析的结果,肯定不是完美的。汉语方言分布广袤,情况复杂,16 个点并不能反映所有方言的情况。共同音系与某个具体方言的分类不完全一致,在所难免,但它应该能够涵盖除闽语以外的现代汉语方言的共同特征。随着调查的进一步深入,材料越来越丰富,共同音系有待于在更多方言材料的基础上不断修正。