中菲南海仲裁案网络舆情探析

康民军,闫 艳

(河北工业大学 马克思主义学院,天津 300401)

中菲南海仲裁案网络舆情探析

康民军,闫 艳

(河北工业大学 马克思主义学院,天津 300401)

中菲南海争端具有领土主权和海洋划界的性质,仲裁案只是菲律宾挑战中国国家安全的手段之一。自美国重返亚太,菲律宾于2013年在美国的支持下,将南海争端提交给国际海事法法院,并提出“强制”仲裁南海之争。直到2016年7月12日,仲裁庭作出非法无效的所谓的最终裁决,立刻舆论哗然。国内各大网络媒体竞相报道南海仲裁事件,中方立即通过新闻传播的形式对事件进行表态,国内网民也参与进舆论的热潮,以澄清菲律宾仲裁案件的发展和演变等情况。这对于南海动态的实时了解和掌握,具有很大程度的意义和影响。

中国;菲律宾;仲裁案;舆情现状;演变过程

2013年1月,菲律宾希望国际海洋法庭以中国“南海九段线”不符合《联合国海洋法公约》(以下简称《公约》)的要求、黄岩岛的性质界定,以及中国的主权和利权划界等问题为由,提起仲裁。此案件自2013年提交以来未有平息,截止到2016年7月12日,国际仲裁法庭宣判案件结果,顿时国内国际舆论哗然,国内以及国际相关领域继续持观望态度。菲律宾这种无视中国国家尊严和主权权益的行为,严重破坏了中菲两国的友好与合作,阻碍了东南亚国家的稳定与安全,甚至影响了世界范围的进步与发展。然而,中菲南海争议不是突然出现的,而是长期历史演变的结果。

一、中菲南海仲裁案仲裁结果

2016年7月12日,历经三年之久的“中菲南海仲裁案”终于落下帷幕,国际海洋法法庭公布了所谓仲裁结果。对于这种违反国际司法判决的荒唐仲裁,在菲律宾违反通过双边谈判解决争端的过程中,当事人具有解决争端方式的选择权利,同时,违反了公约第二百八十三条意见交换义务的规定。[1]中国作为主要舆论场,对于中菲南海仲裁案的仲裁结果,中国政府以及网民纷纷表示其具有无效性!早在菲律宾单方面提交仲裁的时候,中国政府就做出“不接受,不承认”的严正声明,认为南海自古就是中国的领土,不具有任何所谓的争议;国际海洋法庭根本不具有仲裁的权利,违反了《公约》的相关规定;菲律宾在美国的怂恿下自导自演了这场闹剧,严重威胁了南海周边国家的安全稳定与发展。

仲裁结果一经问世,立刻引起舆论热潮,菲律宾的无理诉求竟然全部达成。仲裁声称南沙群岛的所有海上物均为岩礁;中国对南海九段线的历史权益没有法律根据;南沙群岛没有属于中国的专属经济区,菲律宾在黄岩岛的传统捕鱼权受到中国的侵犯等等。至于太平岛仲裁的现状说,太平岛属于岩礁,而非岛屿,因此,太平岛只能要求12海里领海,影响领土主权。[2]然而,仲裁庭所依据的1982年通过的《联合国海洋法公约》是否具有其合理性,成为争论的关键。被称为海洋宪法的《公约》,目前已获得全世界164个缔约方的批准,但是,作为当今世界海权大国的美国却尚未批准。根据《公约》规定,各国可自由选择国际海洋法法庭、国际法院以及仲裁法庭等多种仲裁形式,作为解决争端的机构。同时规定,各国在缔结海洋法公约时,必须以书面形式宣布接受仲裁机构来解决争端。但是,中国在1996批准联合国海洋法公约并没有宣布接受这一规定,仲裁法庭却视为各国均已接受。因此,此次仲裁结果是完全不合法,也是不具有拘束力的。对于这一国际争端的处置,网民风趣地概括为:好打的时候,不用谈(谈的时候也只要对方以“允”“否”二字作答,或干脆要求对方无条件投降);不好打的时候就要谈,但打不下的也照样谈不下,谈不下还要谈,一为稳定局势以避免不好打的时候不得不打,二为拖延时间以待好打的时候再打,三为在前二者实现不了时,讨价还价单方或相互妥协退让作了局。

仲裁结果宣布当天,中国政府立刻召开新闻发布会,发布中菲南海争议白皮书,种种迹象表明中国维护国家安全、地区和平稳定的坚定意志,希望以双边协商的和平方式解决争端的立场。同时,中国政府对南海仲裁的态度是一贯的、明确的,不会因为所谓“仲裁结果”的公布,而影响中国在南海的主权和海洋权益,原因在于,仲裁庭根本无权管理领土主权问题,缺少国际法依据。同时,中国军队也肩负着捍卫我国国家领土、军事以及经济安全的责任,时刻关注着南海地区的稳定和发展。

二、中菲南海仲裁案的由来

2013年1月22日,中国与菲律宾南海“海事管辖权”强制仲裁立案。菲律宾外交部宣称,希望仲裁法庭宣布中国在南海的“断续线”是不合法的,要求中国尊重菲律宾在南海的所谓“主权”与“海洋权益”。对此无理申诉,中方多次表示不予应诉。中国早在2006年就发表声明,在领土主权、海洋划界等争议问题上,不接受联合国海洋法公约第二百九十八项规定的强制性仲裁,英国、法国和俄罗斯等常任理事国和30多个国家也发表了类似声明,同样受《公约》明确许可和支持。中国不参与此次仲裁,正是捍卫《公约》公信力的表现。对于南海的领土主权及海洋权益,我国具有充分的历史和法律依据。中国政府对南海仲裁案多次表态不接受,不参与,同时,认为仲裁庭无权审理,主张同菲律宾一道采取协商解决纠纷的方式。但是,菲律宾在美国的支持下耀武扬威,多次挑衅南海主权,最终铤而走险做起了“非法”的事。

菲律宾无视中国南海主权和海洋权益,2013年2月19日,中国政府将其照会及其所附仲裁通知退回,2014年3月30日,菲律宾政府不顾中方立场,向国际仲裁庭提交了所谓诉状。菲律宾方面不顾事实真相,利用媒体大肆炒作,曲解法律,对中国进行不实指责。2014年12月7日,对于菲律宾所提南海仲裁案管辖权问题,中国政府发表了立场文件,全面系统地阐述了中国不接受、不参与仲裁的立场,同时申明仲裁庭对本案明显没有管辖权的理据,未来裁决结果作出后,也将不承认、不执行。[3]2015的初步裁决出炉,这一结果不仅没有平息战争,反而造成南海局势更加紧张的局面。2015年3月至7月,菲律宾将南海问题单方面提交仲裁庭审理, 截至10月29日,仲裁庭通过全体一致的形式,对管辖权和可受理性问题做出初步裁决。[4]

南海自古就是中国的领土,具有充分的历史依据和国际法支持。菲律宾将南海问题提交仲裁庭系披着法律外衣的政治挑衅。同时,菲律宾违背通过谈判协商解决争端的共识。中国政府还曾表示反对滥用《公约》强行推进仲裁,敦促菲方遵守承诺,改弦易辙。对于菲律宾及其背后的域外国家的挑衅,中国政府将不遗余力地捍卫中国的领土主权和海洋权益。

三、网络舆情现状

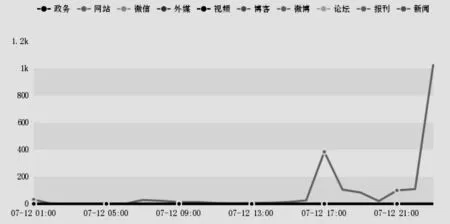

菲律宾将南海问题提交仲裁以来,国内外媒体保持高度警惕和关注,尤其是7月12日所谓“仲裁结果”的公布,网络媒体纷纷进行时事报道,网民也争相参与到热议的大潮。通过新闻、微博、微信等网络渠道转发、评论信息,纷纷表明南海仲裁案的无效性、荒谬性,中国对南海拥有无可争辩的主权,同时对菲律宾以及美国表达了敌视之意。通过当天的网络舆情热度,足以透视中菲南海仲裁案的发展全貌,见微知著。

(一)舆情走势分析

(二)信息来源分布

本次舆情简报主要通过微舆情进行素材搜集,对7月12日当天中菲南海仲裁案的舆情信息进行分析,资料显示,微博信息883109条、相关新闻11982条、网站消息报道9857条、微信6105条报道,同时通过论坛、客户端、政务、外媒,以及博客、报刊等媒介进行实时报道和追踪,网络媒体信息传播速度之快,影响之大,一时之间中菲南海仲裁案事件成为最热门话题,网络媒体立刻为之轰动,网民也积极参与讨论,以转发、评论信息等方式发表意见及观点,表达中国网民誓死捍卫中国固有领土的决心和意志!同时表达了网民对敌人无比憎恨之情!从7月12日当天920842条网络新闻报道中,摘取相关舆情信息共计2000条。其中,微博(36.37 %)成为舆情传播的主要领域,网站的信息传播占比20.27 %,排在第三位的则是新闻渠道舆情传播,占比14.57 %。

(三)信息属性分析

通过对舆情简报信息的敏感程度分析发现,中立性客观占主要成份,敏感信息约占整体的0.6 %,主要源于押题的时事政治:习近平强调,南海诸岛自古以来就是中国领土,仲裁法庭所谓的“仲裁结果”违反了《公约》规定,是不合理也是不合法的,中国在南海的领土主权和海洋权益神圣不可侵犯,不受所谓仲裁的影响。中国不接受、不承认该裁决,反对且不接受任何以仲裁裁决为基础的主张和行动。从网络舆情监测信息来看,菲律宾就南海提起的仲裁案件,并没有对中菲以及周边地区带来实质性的影响,但是菲律宾对南海地区主权和海洋权益的一再侵犯,已然严重挑战和威胁了中国的国家安全。

(四)敏感信息

中菲南海仲裁案于仲裁结果公布当日,网络信息“大爆炸”,各种新闻报道、视频演播以及网民评论等,立刻涌入大众的视野,成为当日最热门话题,许多微博大V也密切关注中菲南海仲裁案件的结果,表达中国对南海具有无可争辩的主权和管辖权利。7月12日至8月12日,中菲南海仲裁案的网络舆情发展由高峰期逐渐缓和,中间没有经历过大的波动。根据网络舆情监测,仲裁案只是在7月12日至7月16日,短短几天之内网络舆情比较热烈,但在之后的很长一段时间,舆情的发展趋于平缓。在监测区间内,环球网所报道的“中菲南海有关争议的事实与观点”、“中国驳斥南海仲裁闹剧”,以及“中菲南海争议白皮书”等,成为敏感和热点话题,充分表明菲律宾以及仲裁法庭的“不得人心”,以及中国人民捍卫国家领土主权完整的坚定意志。

(五)舆论支持现状

中菲南海仲裁案所谓“仲裁结果”于2016年7月12日公布,消息一出立刻引起国内外媒体的广泛关注和热议。世界上许多国家在明确南海问题的历史进程,了解南海仲裁案的实质之后,分别采取书面披露的公开形式或以口头方式,对中方的立场表示理解和支持。除了报道的,还有些没有报道,但数量远不止几十个国家。凤凰资讯报道,根据不完全统计,仅公开和报道过支持中国立场的至少47个国家,欧洲和中亚分别有4个国家,东南亚和南亚国家分别是3个,非洲包括1个国际组织、11个国家;阿拉伯国家最多,有21个;美洲有委内瑞拉一个国家。

对于中菲南海仲裁案,世界上60(61)个国家对此发表舆论,公开支持中国仲裁法庭不合法立场的包括柬埔寨等9个国家;尚未公开确认中国所声称的支持国家高达38个,占比63 %;公开否认中国所声称的国家仅占5 %(4.9 %)(占参与事件评论的国家比例),公开支持仲裁诉讼结果具有约束力的国家居第二位,包括10(11)个国家,在参与评论的世界范围内占比17 %(18 %)。详细情况如表所示:

南海仲裁的支持情况:按国名字母顺序

资料来源:http://news.163.com/16/0712/01/BRO4HQSS00014AED.html.

四、结语

中菲南海仲裁案件仲裁结果的宣判意味着南海问题的终止,亦或是另一番解读,我们只能用时间来证明。南海问题作为中国与东盟各国、美国等国家的主要矛盾,中国政府以及网络媒体均作出了不懈的努力。政府作为事件的直接交涉者,直接影响着南海问题的发展方向,而网络媒体则成为上传下达有效信息的利好渠道,网站、微博以及论坛等网络媒体能够即时传达南海相关信息,将事件发展的整体情况直接呈现在大众面前,网民接收信息的同时也表达了不同的观点和意见,从一定程度上将网民意见通过网络媒体进行传播。对于南海动态的实时了解和掌握,网络媒体是获取信息的主要手段,这具有很大程度的意义和影响。

注释:

[1]环球网. 菲律宾南海仲裁案[OB/EL].http://world.huanqiu.com/special/nh07/index.html.

[1]高圣惕,陈启超,景孝杰,刘莉,王丹维,谢红月,赵菊芬. 论中菲南海仲裁案的不可受理性、仲裁庭裁决的无效性及仲裁庭无管辖权的问题——特别针对菲国在2015年7月7-13日听证会上提出的法律主张[A].中国海洋法学评论[C].2015(22):65-139.

[2]朱峰.中菲仲裁案结果将改变南海局势[EB/OL].http://www.nxing.cn/article/4778225.html,2016-07-16.

[3]吴士存,蒋围.中菲南海仲裁案新近发展述评[J]. 亚太安全与海洋研究,2015(03):21-23.

[4]罗国强.南海仲裁案初步裁决评析[J].外交评论(外交学院学报),2016(02):13-15.

The Analysis of Network Public Opinion in the Case of Arbitration over the South China Sea

KANG Min-jun, YAN Yan

(Marxism Study School, Hebei University of Technology, Tianjin 300401)

The South China Sea dispute is the nature of territorial sovereignty and maritime delimitation. Since the United States returned to Asia Pacific, Philippines in 2013, with the support of the United States, submitted the dispute over the South China Sea to the international maritime law court, and exerted a "forced" arbitration of the South China Sea dispute. By July 12, 2016 when the arbitration tribunal made the so-called illegal invalid judgment, the case sparked a public outcry. All of a sudden, the mainstream media, micro blog, micro channel and each big forum are scrambling to report arbitration events in the South China Sea. China immediately commented on the event. Domestic internet users also participated in the upsurge of public opinion. All of these are of help for the public to know the evolution and situation of the event.

China; Philippines; arbitration case; current situation of public opinion; evolution process

2016-09-12

康民军(1970-),男,河南修武人,马克思主义学院副教授,博士。研究方向:中国近现代史。闫 艳(1989-),女,安徽阜阳人,河北工业大学2014级马克思主义理论专业在读研究生。研究方向:中国近现代史基本问题。

本文系2014年河北社会发展青年项目“西方马克思政治美学理念及其对中国政治文明建设的启示研究”(项目编号:2014041502)的系列研究成果之一。

D993.5

A

1008-8156(2016)04-0010-04

修回日期:2016-11-10