敦煌所出《十戒經》盟文中朱筆的宗教意義

——兼論晉唐道經的保存與流傳

吴 羽

(作者單位: 華南師範大學歷史文化學院)

敦煌所出《十戒經》盟文中朱筆的宗教意義

——兼論晉唐道經的保存與流傳

吴 羽

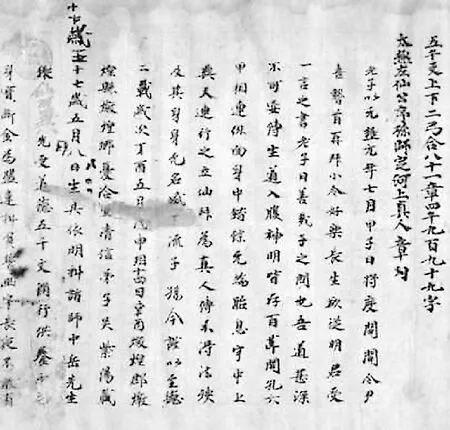

敦煌藏經洞所出的衆多文獻中,道經所佔比例雖然不大,但是具有重要的研究價值,其中有幾件《十戒經》《道德經》的傳授盟文,也備受學者關注,筆者也曾在《敦煌寫本所見道教〈十戒經〉傳授盟文及其儀式考略——以P.2347敦煌寫本爲例》中梳理了以往的研究,對相關問題進行了一些力所能及的探討;朱大星先生對此也有涉及*關於《十戒經》的前期研究,吴羽、朱大星均有梳理,參見吴羽《敦煌寫本所見道教〈十戒經〉傳授盟文及其儀式考略——以P.2347敦煌寫本爲例》,《敦煌研究》2007年第1期;朱大星《敦煌本〈十戒經〉的形成與流傳》,《浙江大學學報(人文社會科學版)》2007年第3期。其他關涉《十戒經》的文章也不少,因與本文主題關係較疏,恕不一一列舉。。筆者在研究過程中一直縈繞於心的疑問是: 爲何《十戒經》及其他道教經典的書法大都楷法精美,至少也工整可觀?一直有書法功底不錯的人抄寫道教經書,這在道教經典的規定中允不允許?抄寫的道經如何獲得神聖性?道教經典一直以秘不示人著稱,爲什麽道士的受經會進入佛寺?對這些問題的探討有賴於研究者的文書學訓練以及對原件或清晰圖版的觀察,儘管業師姜伯勤先生和向羣先生一直要筆者加强文書學的訓練,但是一方面因爲筆者懶惰,另一方面限於條件,長期未能進行相關探討。2013年下半年,我有幸在北京大學跟隨榮新江先生訪學,並旁聽了榮先生給研究生開的西域文書課程,使我對敦煌吐魯番文書的書寫有了進一步的認識。另外,我在北京大學中國古代史研究中心的資料室中看到了杏雨書屋所藏敦煌文獻《敦煌秘笈》,其中《十戒經》及其盟文書法頗爲可觀,朱筆非常清晰(圖1)。以此爲綫索,我進一步查閲了IDP敦煌國際項目網站上的相關清晰圖片(本文的圖片除杏雨書屋所藏之外,均來自該網站,不再一一注明),試圖重新審視舊時的疑問,下面我將進行一些力所能及的探討。

圖1 羽003R-2

一 從書法與筆跡看道經的抄寫與神聖性的獲得

杏雨書屋藏羽003R-2號敦煌文獻《十戒經》盟文的書法雖然難與傳世名帖相比,但是也非常工整秀麗,看得出書寫者的認真態度和不錯的書法功底。不過,令人感興趣的是,法師的名,即“仙翼”二字,雖然也筆畫清楚,但是書法不佳,且從筆跡看,明顯與《十戒經》及盟文絶非一人所書。這並非特例,敦煌文獻P.2347號《十戒經》傳授盟文中的朱筆師父名同樣書法不美且與《十戒經》及盟文的字跡絶不相類(圖2)。這起碼説明,《十戒經》及盟文並非法師本人所書。同樣值得注意的是,所有《十戒經》及其盟文的書法都很工整,顯示出書寫者曾經受過專門的書法訓練。我們無法相信受戒的清信弟子都要先練好書法再入道,因爲假如是這樣,法師們的書法也都應該很好,不至於簽名都寫得那麽差。故而,只能得出一個結論: 這些《十戒經》和盟文絶大多數都是請人代寫的。

我們要追問的是,道教經典對道經和盟文的書寫有無規定?有何規定?這種做法究竟是不是符合規定?

如所周知,中古時期的道教徒要得到經書必須經過嚴格的儀式。不過,道教認爲抄寫經典本身就非常有益。靈寶經《太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經》曰“勸助治寫經書,令人世世聰明,博聞妙賾,恒值聖世,見諸經教,能誦章句”*《道藏》第6册,北京: 文物出版社、上海書店、天津古籍出版社,1988年,158頁。,《太上洞真智慧上品大誡》説“施散法師法服,治寫經書,建立靜治。一錢以上,皆三十二萬倍報”*《道藏》第3册,395頁。。《太上洞玄靈寶本行宿緣經》甚至直接講了一個故事,説一個貴人“善信道教,供養三寶,治寫經書,建立靖舍”,生病將死之時,太上知道後,特意“勑司命延此人壽三十年”,此人“於是豁然而愈,身康便如未病之時”*《道藏》第24册,670—671頁。。

道經事涉神聖,書寫必須認真,但是我們知道,古代中國的識字率是很低的,而要有一定的書法基礎就更難了。道教對此是有充分考慮的: 一方面規定必須寫好,另一方面則規定可以雇人、請人代寫,《洞真太上太霄琅書》卷五“書經訣第十一”曰:

寫經之時,皆修清齋,法當手書,與師易本。或在門伏膺雜役,不暇自書,或未閑筆墨,或遲拙不精,富者可以金帛顧人,貧者聽得傭夫聚直,必借妙跡,不可苟營。文字訛謬,圖像失形,並有考罰,福豈爰臻。*《道藏》第33册,668頁。

寫經以準確且寫得好爲先,若自己因故難以自寫,可以有變通辦法。不僅僅是這部經典有此規定,《傳授經戒儀注訣》“書經法第四”曰:

凡一齋之限,三日之中繕寫經書。未悉備得,先起戒文,朝儀爲次。在師門者,亦得逆書,積漸取辦,不必齋時。齋時力少,可得借人。借人難得,不齋之時,受法之後,徐覓能書清嚴道士、敬信之人,别住靜密,觸物精新,自就師請經卷。卷皆拜受,竟又拜送,恭肅兢兢。所受部屬,悉應寫之,皆用縑素,抄之則紙充,乃應師手書一通,以授弟子,弟子手書一通,以奉師宗。功既難就,或拙秉毫,許得雇借。精校分明,慎勿漏誤,誤則奪年籌,遭災禍,其罰深重,五校十校,講習相符。*《道藏》第32册,171—172頁。

正因如此,一些大的道觀有專門抄寫道經的經生*張澤洪先生的一系列大作已經注意到敦煌題記及其他史料中專門寫經的經生,見氏著《敦煌文書中的唐代道經》,《敦煌學輯刊》1993年第2期;《論唐代道教的寫經》,《敦煌研究》2000年第3期;《唐代敦煌道教的傳播》,《中國文化研究》2001年春之卷;《唐代〈道藏〉與敦煌道經》,《西南師範大學學報(人文社會科學版)》2001年第2期。,這在道教經典中是允許的。因此,敦煌信徒所受《十戒經》及其盟文大部分均爲他人代寫就不顯得奇怪了。

我們認爲盟文是傳授《十戒經》儀式中的一個關鍵步驟。舉行儀式的主要目的在於合法取得《十戒經》,道教的受經盟文是教徒通過師父向神表明心跡得到經書,從而轉换宗教身份的儀式的一個部分和見證*見吴羽《敦煌寫本所見道教〈十戒經〉傳授盟文及其儀式考略——以P.2347敦煌寫本爲例》。。

繼續要追問的是,爲什麽師父的名要用朱筆?有何宗教意涵?

要瞭解師父名用朱筆的特殊涵意,首先要瞭解朱筆在道教經典書寫中的意義。朱筆書寫在道教中非常重要,許多六朝道經都規定道經中的符要朱筆書寫。三皇經《洞神八帝妙精經》記載天、地、人皇招真符要用朱筆書寫*《道藏》第11册,388頁。。靈寶經《太上無極大道自然真一五稱符上經》卷下曰:

若欲長生,役使八史變化,致行廚萬物,當解置稱符,盛以五彩囊,懸著所卧帳中,取朱筆書白素,作八卦玄洞通靈八威神符,著心前,以後使之也。*《道藏》第11册,637—638頁。

可見這裏的朱筆作符可役使八史。《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》卷上記載用朱筆的更多,例如:

南方丹天,赤帝玉堂,中有大神,號曰赤皇,上炎流煙,三炁勃光,神仙受命,應運太陽。

其三十二字,主九天神仙圖録宿名。學仙道士,常以本命、甲子、立夏之日,朱書三十二字於白刺上,記姓名年月於刺下,投靈山之嶽。九年仙官到,使朱陵玉女三人,身得飛仙。*《道藏》第6册,186—187頁。表明朱書“主九天神仙圖録宿名”的三十二個字可以通達神靈。上清經《上清瓊宫靈飛六甲左右上符》“卷内符並朱書”*《道藏》第2册,170頁。,可見符是通神靈的重要神聖之物,用朱書也是爲了通神靈。上清經《上清河圖内玄經》卷上也記載“有急之日,竹素依法朱筆書符”*《道藏》第33册,822頁。。

總而言之,朱筆具有神聖性,起著與神溝通的特殊功能。

更具體的,朱筆題名更是表示神聖的鄭重,急切需要和神靈溝通。《登真隱訣》卷下記載:

若急事上章,當用朱筆題署。(謂卒有暴疾病……請後天昌君等,上章乞救解者,當朱書太清玄都正一平炁係天師某、治炁祭酒臣某,又後太清細字,並臣姓所屬,及太歲日月以下。三天曹得此朱署即奏聞。猶如今陽官,赤標符爲急事也。)*陶弘景撰,王家葵輯校《登真隱訣輯校》,北京: 中華書局,2011年,74頁。

這應該是傳自曾爲天師道祭酒的上清經傳授人魏華存,《要修科儀戒律鈔》卷一一《雜犯科》引《魏傳》云:

若急事上章,用朱筆題署。若不上逐鬼章,當朱書所上祭酒姓名。……若注氣鬼病,作擊鬼章書,青紙朱書。*《道藏》第6册,977頁。

説明朱筆題署並非上清派的新創,而是傳統天師道的一貫做法。

討論至此,我們可以説: 《十戒經》及其盟文雖然可以請人代寫,但法師的名字需要本人親筆朱書,以表達神聖性,這是將别人代寫的經書和盟文神聖化的必要步驟之一。

前面杏雨書屋和P.2347號的《十戒經》盟文上,都有朱筆畫的一畫,是有意爲之,還是無意?若有意,又有什麽意涵?這是我們下面要討論的問題。

二 盟文中的朱筆“畫一”

前述盟文上朱筆的一畫並非孤例。P.2350-2號敦煌文書《十戒經》盟文也有這樣一畫(圖3),但在本件文書的《道德經》盟文中則只有朱筆題署,而無這樣朱筆一畫。筆者認爲這是因爲《道德經》和《十戒經》一起傳授,所以可以畫兩次,也可畫一次。P.2735 號敦煌文獻《道德經》傳授盟文後面有朱筆一畫(圖4),此件文書與前揭杏雨書屋《十戒經》是同一人同一時間所受之經,當屬同一件;P.2347-1號敦煌文獻唐真戒受《道德經》盟文與前揭P.2347號敦煌文獻受《十戒經》盟文是同一件,盟文上也有朱筆一畫。S.6453+6454號敦煌文獻也是《道德經》和《十戒經》同受,由於該件文書没有在IDP國際敦煌項目網站公佈,而我們見到的印刷圖片均較模糊,但是仍能隱約看到《十戒經》盟文上這朱筆的一畫。P.3770號敦煌文獻(背後有書法拙劣的佛教文書)《十戒經》盟文也有這樣的痕跡(見圖5)。這已經充分表明盟文中的朱筆一畫是有意爲之。問題是,這會不會是僧人後來添加的呢?這就需要考察道教經典,看看有無相關規定。

圖4

圖5

靈寶經《太上靈寶五符序》卷下記載:“黄帝受教畢,乃贈皇人以所有,流俗棗脯清廚之酒,誓以不傳,畫一而辭。”*《道藏》第6册,342頁。我們不相信黄帝受皇人傳授這樣的故事,但是表明在靈寶經的神話傳説中,“畫一”是表示信守承諾的神聖之舉。

“畫一”並不僅僅存在於傳説中,而是在道經中得到了規定和踐行。《太上洞玄靈寶二部傳授儀》所載傳授經戒儀式中,專門製定了畫一的儀式:

……次畫一,師受捉筆上,弟子手捉筆下,共畫一,左就右,弟子隨師言曰:“畫一之後,謹依契令,尊道貴德,祟重師寶,修齋持戒,救度生死。自此之外,違負科法,一如明真之文。”*《道藏》第32册,745頁。

問題是,這是不是靈寶經的獨有儀式呢?六朝上清經《上清洞真天寶大洞三景寶籙》卷上記載“凡受太上玉精神虎大符之訣,練盟受之都畢,弟子叉手畫一道以與”*《道藏》第34册,103頁。;另一部上清經《上清高上玉真衆道綜監寶諱》記載得更加詳細:

維某年太歲某月朔某日子,某州縣鄉里洞玄自然無上三洞弟子某,奉行三洞法師某先生某甲,奉受《高上玉真衆道綜監寶諱》,荷佩受恩。今傳某州郡某縣某鄉里某甲,年若干歲,某甲齎儀信,誓身求受《高上玉真衆道綜監寶諱》,授某甲受諱之後,開口不得妄泄,某甲並齎先死父母名諱,以爲證約,不敢漏慢。如或違約,某甲生死父母同刑於地獄,某甲受風刀之考。某甲畫一爲信,如太上老君律令。*《道藏》第6册,750頁。

證明上清派的傳經儀式也認爲“畫一”具有信守承諾的神聖意涵。

其實,三皇經的傳經儀式中也非常重視“畫一”。《太上洞神三皇儀》有如下記載:

右十四卷,今以授某,謹誓天神地祇,日月星辰,玄妙籙圖大有皇文,九天真仙都大神、五嶽四瀆諸山河源千神萬靈、二十五神,皆臨盟輔衛某身,神仙符籙小有真文,令某飛昇。五嶽之君受符行事,不得妄傳。畫一歃丹,告於三官,如仙都律令。

男女姓名,詣某州縣鄉里,男女法師姓名,於某處受三皇天文,齎信對齋,歃丹爲盟。某授道不得二心懷疑,皆當承師之誓。若不孝不仁、不忠不信,妄傳非人,口是心非,得道之後,背叛本師,宣露道真,綺言名道,世常聞見,是所寒心,身受災殃,延及子孫。各以手書,分符契令,傳必得其人,不得妄傳,故共畫一爲信。*《道藏》第18册,302頁。

這些史料足以證明,“畫一”是道教各派傳授經典時必需的儀式,“畫一”是教徒向神靈和師父信守誓言的專門儀式之一。

筆者前揭文曾指出,敦煌《道德經》《十戒經》傳授盟文和儀式受到了《無上秘要》的影響,事實上,《無上秘要》中也有“畫一”的記載。該書卷三八《授洞神三皇儀品》記載:

太歲某乙某月某朔某日某乙某郡縣鄉里清信弟子某甲年若干歲,今詣師某岳先生姓名甲,受三皇内文天文大字,並及衆符,齎信如法,約以長生丹水爲盟,畫一爲信。某甲授道,不得隱真出僞,某甲受道,當承師之盟誓,不得不孝、不仁、不忠、不良,貪淫凶勃,妄傳非其人,咎師怨道,口是心非。得道之後,背叛本師,謗訕真正,當身受大殃,延及子孫。

次共噏丹水,以朱筆共畫一於盟文之下。*《道藏》第25册,126—127頁。

明確指出要朱筆“畫一”在盟文之下。所謂“盟文之下”,應指盟文某個位置。

需要指出的是,《無上秘要》傳授《十戒經》的儀式佚失,卷三七《授道德五千文儀品》中並没有提到“畫一”這一儀式,原因不詳。

然而,《無上秘要》卷三五《授度齋辭宿致儀品》中指出,十戒十四持身之品(即十戒經)、五千文、三皇、真文、上清可以“五等同場共受”*《道藏》第25册,120頁。,則一些基本儀式至少可以相同,既然前引文獻説明靈寶經、上清經、三皇經傳授均需“畫一”,可以推測,源於靈寶經的十戒經傳授也應“畫一”。所以,可以認爲敦煌所出《十戒經》《道德經》盟文上的朱筆一畫,就是“畫一”儀式留下的結果。

有鑒於此,敦煌所出《十戒經》《道德經》盟文上的朱筆一畫是表示信守承諾的神聖儀式中的關鍵環節——“畫一”,結合師父的朱筆署名,完成了假手他人抄寫的經書和盟文的神聖化,一變而爲具有神聖性的教徒的個人“身寶”。這些朱筆之畫並非後人的添加。

接下來的問題是,既然朱筆署名和“畫一”使得别人代寫的《十戒經》和盟文對教徒來講具有了神聖性,是不是可以轉借、轉讓、廢棄呢?若不能,這麽多道士所受之經及其盟文均進入佛寺,很難認爲是因爲他們全都背離了原來的信仰,將對自己具有神聖性的經書棄入佛寺,那麽,它們又怎麽會到佛教寺院裏去了呢?甚至多件受經和盟文背部還寫有佛經?

這就涉及道士受經之後對道經的態度和保存問題。

三 道教徒對所受經的保存和供養

《十戒經》的盟文中有“依法求乞奉受,修行供養,永爲身寶”之文,修行自然是指遵行其中的戒條,而“供養”當然是指供養《十戒經》,並且保證將之“永爲身寶”,這些話是通過神聖的儀式向神靈保證過的,也就是説,受經者不能胡亂塗抹、毁壞或者丢棄此經。

我們知道,《十戒經》是初入道的信徒所受之經,其他道經自然至少和《十戒經》同樣重要。那麽,假如受了新的經書或者高一級的經書,是不是原來所受之經就可以丢棄呢?《洞真太上太霄琅書》卷八《弟子保明來去法》規定:

諸爲弟子……如其本師已往,或遠隔異方,存亡莫測,至心可矜,宜取其手辭,時賢證保,三人……九人,連名表奏,啓告施行。其前師經戒、券籙、科儀,存奉供養,無生慢心,不得毁棄,燒滅延災,後會前師,具自披疑,慎勿隱諱,欺負人神。*《道藏》第33册,691頁。

即使拜了新的師父,舊時所受之經戒、券籙、科儀還要“存奉供養,無生慢心,不得毁棄”,更不要説新受之經了。

這並不是上清經獨有的傳統,《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》卷二《寫經品六》曰:

科曰: 經者,聖人垂教……開度五億天人,教化三千國土……文成十部。三乘奥旨,藏諸雲帙……使三洞分門,四輔殊統,寔天人之良藥,爲生死之法橋……復以總、别二門……别者,或一字一句,或卷……隨我本心,廣寫供養,書寫精妙,紙墨鮮明,裝潢絛軸,函笥藏舉,燒香禮拜,永劫供養,得福無量,不可思議。*《道藏》第24册,749頁。

所謂“别者”即針對個人少量之道經,得經者要對這些道經“燒香禮拜,永劫供養”,不是可以隨意丢棄的。該經卷五引“《科》曰”對之有更詳細的規定:

科曰: 道士、女冠所受經戒法籙,皆依目抄寫,裝褙入藏,置經堂、靜室或閣如法,具龍璧幡花,真文朝夕供養禮懺。不得輕慢洩穢,傳付他人,常當誦念轉讀。若身之後,門人、同學校録供養,不得洩慢。其正一符籙及諸券契函盛,隨亡師所在山谷,或墓内,别作坎安置,餘皆不得輒隨身去。所以者,真經寶重,靈官侍奉,尸朽之穢,寧可近之,此最至慎。違,魂謫三官,殃及七世子孫,各明慎之。*《道藏》第24册,760頁。

敦煌文獻所出道經《三洞奉道科誡儀範》(S.3863號敦煌文獻)與此經屬同一道經,也有此文。不僅信徒在世時需要放在特定的地方“朝夕供養禮懺”,不准“傳付”,即使是在死後,也不能丢棄,應由“門人、同學校録供養”,而那些正一符籙、諸券契也要在特定的地方掩埋,不能貼身埋葬。

唐代道士朱法滿《要修科儀戒律鈔》卷一五有《道士吉凶儀並序》,是在南朝道士孟景翼等人所製吉凶儀的基礎上編成的,其中講到道士死後其所受經典的處理:

至大殮時……使四人扛衾内棺中,以傳策置左,符鏡置右,少近頭邊。舊來安隨身經法,内前鬲子中堅安之。今安棺外。*《道藏》第6册,996頁。

也就是説孟景翼等人主張將所受經法安在棺内,但是要和尸體隔開,現在朱法滿安放在棺外。安在棺内、棺外的意義是什麽呢?該《道士吉凶儀》中的移文説是要“隨身入冢中供養”,也就是説教徒在死後也要在冢中供養所受之經。

道士死後埋葬所受經法並不是唯一的選擇,《要修科儀戒律鈔》又曰:

仙公曰:“道士經法,能預投於名山福地淨密處者,是爲第一,不必將死屍同穴也。”滿見今人受法,師猶不盡備經,弟子亦有不能辦,本所寫受經,何必與屍同穴?何必預投名山?經留代代相傳,符籙隨棺入冢,出處隨時,見於斯矣。*《道藏》第6册,997頁。

也就是説據傳葛玄認爲道士將死之時最好能先投受經於“名山福地淨密處”,不必隨葬。而朱法滿則認爲都不必,應該保存下來,恰好與前揭《三洞奉道科戒營始》卷五呼應。

無論道士如何對待死者遺留的道經,都公認道經是神聖的,需要供養,在任何情況下都不准胡亂丢棄、塗抹、毁棄,即使死後也要妥善安排。

晚唐道士杜光庭《道教靈驗記》所記載的故事可以進一步驗證道教的這種規定,該書卷一一《何道璋遇上清經驗》記載:

何道璋者,閬州奉國縣天目山道士也……天目山昔有觀宇,爲野火所焚……道璋經之營之數年,而廊廡周備……其東北隅巨巖之上,時有光景之異……石裂摧落,龕竇宛然。於龕内得《上清洞真寶經》七十餘卷……將置於殿内……道璋不敢批讀,收藏於函櫃之中……忽有客道流請經看之,意欲竊去。道璋亦疑焉,未盡檢與。忽晴霽之夜,星月皎然,雷霆大震,人皆惶遽。旋風入觀中,須臾開朗,但覺香氣異常。及檢點真經,併已飛去。道璋憂惜久之,夢神人謂曰:“太上以汝修奉專切,授以神經,皆上清大洞修真之要,而塵目竊窺,不能嚴衛,經已收還天府,復何所道哉!”*杜光庭《道教靈驗記》卷一一,杜光庭撰,羅爭鳴輯校《杜光庭記傳十種輯校》,北京: 中華書局,2013年,255—256頁。

何道璋不敢看所得經,説明他對之心存敬意,而客道流想看而且想偷,説明道士對道經的喜愛,而之後的神話,起碼進一步表明杜光庭是如何重視道經的。

杜光庭的一些記載還有助於我們認識敦煌佛教洞窟所藏道經背面有其他文字現象,《道教靈驗記》卷一二《僧法成改經驗》曰:

僧法成,姓陳,不知何許人……因遊廬山至簡寂觀,不遇道流,而堂殿經廚素不關鑰,遂取道經看之。將三四十卷,往靈溪觀棲止,誑云:“某在僧中,本意好道,欲於此駐泊,轉讀道經,兼欲長髮入道。”人皆善其所言,又取觀中經百餘卷,日多披覽。每三五日一度下山教化糧食。人聞其所説,施與甚多,糧鹽所須,計月不闕。乃故换道經題目,立佛經名字,改“天尊”爲“佛”,言“真人”爲“菩薩”、“羅漢”,對答詞理,亦多换易。塗抹剪破,計一百六十餘卷。忽山下有人請齋,兼欲求丐紙筆,借觀奴一人同去。行三二里,見軍吏隊仗訶道甚嚴,謂是刺史遊山。法成與奴下道于林中迴避。良久,見旗幟駐限,有大官立馬於道中,促唤地界,令捉僧法成來。法成與奴聞之,未暇奔竄,力士數人就林中擒去,奴隨看之。官人責曰:“大道經教,聖人之言,關汝何事,輒敢改易!決痛杖一百,令其依舊修寫,填納觀中,填了報來,别有處分。”即於道中決杖百下,仆於地上,瘡血遍身。隊仗尋亦不見。奴走報觀中,差人看驗,微有瑞(筆者按,當爲喘)息而已,扶舁入山,數日方校。遂出所改抹經本,呈衆道流。法成本有衣鉢,寄在江州寺中,取來貨賣,更來乞紙筆,經年修寫。經足送還本觀,燒香懇謝,欲願入道。道流以其無賴,無人許之。是夜叫呼數聲,如被毆擊,耳鼻血流而死矣。*杜光庭《道教靈驗記》卷一二,266—267頁。

杜光庭衛道意識極濃,這件故事的真實性我們無法確信,不過卻透露出一些重要的信息: 一方面,道教徒認爲道經是不能被隨意删改的,而且不能“塗抹剪破”;另一方面,僧人對道經的態度則完全不同,可以“塗抹剪破”,無所不爲。不僅所引杏雨書屋的《十戒經》後有書法拙劣、絶非《十戒經》的文字,可以認爲便是僧徒或不信道教者所爲,而且敦煌所出一些《十戒經》《道德經》及其盟文多有割裂,背後多有佛經或其他書法拙劣的文字*相關情況參見王卡《敦煌道教文獻研究——綜述·目録·索引》,北京: 中國社會科學出版社,2004年,134—137、160—167頁。。顯然不可能是受經者所爲,而是僧人將之當廢紙利用。

有鑒於此,敦煌佛教洞窟所出爲數不少的《十戒經》《道德經》及其盟文很難説都是通過正常途徑流入佛寺之物。我們尚未發現敦煌本地當政者大規模迫害道教信仰的跡象。業師姜伯勤曾經指出,吐蕃佔領沙州之後,8世紀末,道士及其親表被編成“道門親表部落”,這是吐蕃宰相尚綺心兒在沙州所推行政策的産物*姜伯勤《沙州道門親表部落釋證》,《敦煌研究》1986年第3期。。而《十戒經》《道德經》盟文最遲的紀年在至德二年(757),在吐蕃786年攻陷沙州之前,這使我們相信,吐蕃在將道門親表編成部落的同時,很可能還對道教徒進行了宗教迫害,將他們所受及收藏的一些道經强行劃歸了佛寺,被當作廢紙使用。

四 餘 言

通過以上討論,筆者得出以下幾點認識:

道經的書寫有嚴格的要求,第一要務是美觀而没有錯誤,但是在識字率和書法水準普遍偏低的時代,如要求信徒自書,顯然會直接影響信徒的數量,因此允許請書法好的人代寫。這是爲什麽敦煌所出道經大都書法精美的原因所在。那些和道教有關,但是並非道經的相關文書則大都書法拙劣*相關描述參見王卡《敦煌道教文獻研究——綜述·目録·索引》,230—244頁。,也可以從這裏獲得解釋,即那些不具有神聖性的文書不需要請書法好的人代寫,故而書法大都拙劣。

别人代抄的道經要獲得神聖性,必須經過特定的儀式,在書寫上,則表現在師父的朱筆署名和師徒的朱筆“畫一”。道教經典對道經的保存、處理有著嚴格的規定,不能隨便塗抹、撕裂、丢棄、轉借。

或可認爲,敦煌藏經洞所出别人代抄的《十戒經》《道德經》盟文,不僅昭示著敦煌道教的傳承,還證明了低階和文化素養不高的道教信徒的信仰方式其實未必在於對道教義理的習學,更重要的是燒香供養道經。

同時,我們認爲,《十戒經》、《道德經》盟文上的一些塗鴉、背面的文字,可能是吐蕃統治者迫害敦煌道教信徒以及佛教徒輕視道經的證據。這或許可以從某種程度上解釋,敦煌佛教寺院怎麽會有如此衆多的道教經典。當然,我們無意主張敦煌所出道教經典都是在吐蕃統治敦煌時期被强行劃入佛寺之物,甚至也很難認爲所有的《十戒經》都是被强行劃歸佛寺的,因爲P.3417號敦煌文獻是雍州周景仙在東明觀受《十戒經》的盟誓文,除非能證明周景仙是從雍州來的移民,否則很難認爲這件盟文是被吐蕃統治者强行劃歸佛寺之物。

附記: 感謝匿名審稿專家的指教。

(作者單位: 華南師範大學歷史文化學院)