馬蹄寺石窟羣北朝内修型洞窟儀式空間與寺院儀軌研究

張善慶

(作者單位: 蘭州大學敦煌學研究所)

馬蹄寺石窟羣北朝内修型洞窟儀式空間與寺院儀軌研究

張善慶

石窟寺研究内容具有多元性,這不僅是因爲石窟寺是集合建築、壁畫、造像爲一體的藝術載體,更是因爲石窟寺是特定歷史時期的産物,包含著豐富的社會、宗教、藝術等諸多歷史信息。宿白先生巨著《中國石窟寺研究》一書全面集中地展示了石窟寺考古的系列研究内容與方法*宿白《中國石窟寺研究》,北京: 文物出版社,1996年。,後來徐蘋芳先生《中國石窟寺考古學的創建歷程——讀宿白先生〈中國石窟寺研究〉》一文對此進行了總結,包括“考古學的清理和記録,洞窟、造像、壁畫的類型組合與題材的研究,分期分區的研究,關於社會歷史的、佛教史的和藝術史的綜合研究”*徐蘋芳《中國石窟寺考古學的創建歷程——讀宿白先生〈中國石窟寺研究〉》,《文物》1998年第2期,56頁。。這套研究方法對半個多世紀以來的中國石窟寺考古影響深遠。

世紀之交,學者對此也紛紛進行總結和展望*參見李玉珉《中國佛教美術研究之回顧與省思》,《佛學研究中心學報》1996年第1期,209—233頁;李裕羣《中國石窟寺考古五十年》,《考古》1999年第9期,90—96頁;樊錦詩《敦煌石窟研究百年回顧與瞻望》,《敦煌研究》2000年第2期,40—51頁;馬世長《敦煌石窟考古的回顧與反思》,《文物》2000年第8期,46—51頁,後收入《中國佛教石窟考古文集》,北京: 商務印書館,2014年,319—326頁;趙聲良、久野美樹《十年來日本的中國佛教美術研究綜述》,《敦煌研究》2004年第4期,100—106頁;魏文斌《20世紀早中期甘肅石窟的考察與研究綜述》,《敦煌學輯刊》2005年第1期,72—81頁。近年綜述性成果有: 沙武田《吐蕃統治時期敦煌石窟研究綜述》,《西藏研究》2011年第3期,87—102頁;趙聲良《敦煌美術研究與中國美術史——略談三十年來敦煌美術的研究》,《敦煌吐魯番研究》第15卷,上海古籍出版社,2015年,1—16頁。除了綜合性研究綜述之外,王惠民先生作了一系列專題性研究綜述,更加細微地展示了目前敦煌佛教美術研究水準,比如《敦煌西方淨土信仰資料與淨土圖像研究史》,《敦煌研究》2001年第3期,12—19頁;《敦煌經變畫的研究成果與研究方法》,《敦煌學輯刊》2004年第2期;《地藏信仰與地藏圖像研究論著目録》,《敦煌學輯刊》2005年第4期,162—168頁;《彌勒信仰與彌勒圖像研究論著目録》,《敦煌學輯刊》2006年第4期,173—184頁;《華嚴圖像研究論著目録》,《敦煌學輯刊》2011年第4期,155—160頁,此外還包括劉薩訶、僧伽等圖像專題研究。。在筆者看來,儀式空間和寺院儀軌依然是未來學界研討的重點。1962年宿白先生《敦煌七講》在論及敦煌元魏、楊隋洞窟性質的時候,指出洞窟内容與禪觀經研究的結合*宿白《敦煌七講》(油印本)。。劉慧達先生發表《北魏石窟與禪》,以雲岡石窟爲中心,探討北朝造像和禪修的關係*劉慧達《北魏石窟與禪》,《考古學報》1978年第3期,337—352頁,修訂稿收入宿白《中國石窟寺研究》,331—348頁。。另外賀世哲先生在宿先生講義的引導下*賀世哲先生在《敦煌圖像研究——十六國北朝卷》(蘭州: 甘肅教育出版社,2006年)一書《前言》部分敍述了撰寫《敦煌莫高窟北朝石窟與禪觀》的這段機緣。,以敦煌石窟北朝洞窟爲切入點,對造像和壁畫功能加以論述*賀世哲《敦煌莫高窟北朝石窟與禪觀》,敦煌文物研究所編《敦煌研究文集》,蘭州: 甘肅人民出版社,1982年,122—143頁;賀世哲《敦煌石窟論稿》,蘭州: 甘肅民族出版社,2004年,1—22頁。,這種研究思路在後來出版的《敦煌圖像研究——十六國北朝卷》得到淋漓盡致的發揮。臺灣學者在這一問題上用功頗深。賴鵬舉先生便以雄厚的佛學功底,對印度、中亞以及中國内地特别是西北地區佛教造像和禪修、受戒等活動進行了深入研究*詳見賴鵬舉《絲路佛教的圖像與禪法》,中壢: 圓光佛學研究所,2002年;同作者《北傳佛教的般若學——論大乘佛教的起源》,臺北: 臺灣“佛教圖像學”研究中心,2007年;同作者《敦煌石窟造像思想研究》,北京: 文物出版社,2009年。。此外日本學者高田修先生較早地展開了造像與觀像的探討*高田修著,高橋宣治、楊美莉譯《佛像的起源》,臺北: 華宇出版社,1985年,587—599頁。,宫治昭先生則對吐峪溝石窟不淨觀、淨土觀等圖像發表過專論*宫治昭著,賀小萍譯《吐峪溝石窟壁畫與禪觀》,上海古籍出版社,2009年。,令學界矚目。這些成果讓後學受益匪淺,但即使如此,石窟寺窟龕功能研究卻仍顯薄弱。

南北朝時期在禪修活動風靡北中國的大形勢之下,北朝石窟多和禪修有關係。前輩學者也都抓住了這一點,對造像和坐禪關係進行深入探討。只是需要指出的是,禪修並不是一個獨立的修行活動,與之配合的環節還有禮佛、誦經、懺悔等等;而且禪修並不是僧團内部修行活動的終結或者全部,它實際上只是内修活動中的一個組成部分。

所以禮佛、誦經、懺悔、禪修乃至受戒這一系列修行活動是一個互相關聯、不可分割的整體,就像内修活動鏈條上的一環一樣,無法分割或者獨立存在。賴鵬舉先生在這方面已經做了大量工作,本文也是在前輩大作的指引下,以馬蹄寺石窟羣北朝洞窟爲中心,將佛教三學“戒定慧”融入石窟造像的研究中,進而考察十六國北朝石窟寺内部洞窟功能組合,謹以此文,向諸位前輩致敬。

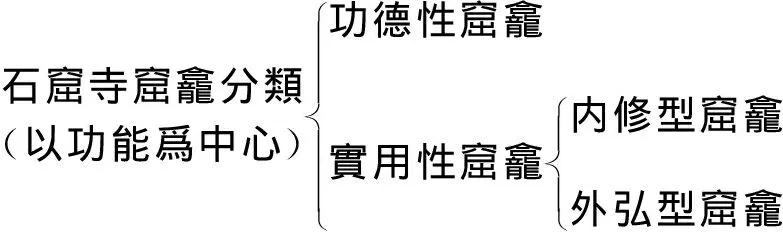

一 石窟寺窟龕分類與研究

筆者曾經在《〈吐蕃統治時期敦煌石窟研究〉介評——兼論石窟藝術研究方法》一文對這一研究方向做過闡述*張善慶《〈吐蕃統治時期敦煌石窟研究〉介評——兼論石窟藝術研究方法》,《敦煌研究》2014年第1期。,爲了保持論文的完整性,略加修訂,再作贅述。

就受衆而言,按照窟龕與寺院生活結合的緊密程度來劃分,石窟寺窟龕也許可以分爲功德性和實用性兩種。

功德性窟龕在寺院生活中實用性相對微弱,屬於巫鴻先生所提出的“奉獻式藝術”,其本質是“‘圖像的製作’(image-making)而非‘圖像的觀看’(image-viewing)”,他以莫高窟第196窟西壁勞度叉斗圣變爲例進行説明*巫鴻《何爲變相?——兼論敦煌藝術與敦煌文學的關係》,同作者著,鄭岩、王睿編《禮儀中的美術: 巫鴻中國古代美術史文編》,北京: 三聯書店,2005年,366頁。。這種類型常見的形式是小型窟龕,寺院修行活動可能無法在此展開;部分窟龕内部空間較大,可以容納僧團在此舉行一定規模的實踐活動,但是綜合洞窟形制、圖像内容、歷史背景來看,也不排除單純的功德性的可能,典型案例是麥積山乙弗氏皇后功德窟第127窟*麥積山第127窟作爲皇家洞窟,可以看作是乙弗氏皇后的“紀念堂”,其功德性的意味非常濃重。對此筆者另外撰文詳論。。

實用性窟龕圖像與寺院儀軌結合緊密,扮演著多重角色,其作用大抵可分爲内修和外弘,前者側重於僧伽自身修行,後者側重於僧伽方便説法,弘揚佛教。石窟寺窟龕功能具有多樣性: 一方面,洞窟開鑿營建,耗資巨大,這也決定了僧團在設計之初需要充分考慮空間的有效利用問題;另一方面,某些洞窟形制也決定了洞窟功能並非單一,比如毗訶羅窟。因此,内修和外弘這兩個角色並非可以截然分開。同一個洞窟的造像也許偏重於内修,也許偏重於外弘,甚至兩者並重*如同北朝石窟寺中的彌勒造像,世俗供養人希冀通過作此功德,往生兜率天淨土,而修行者希望彌勒菩薩能夠於其禪定之中予以援手;釋迦多寶二佛並坐圖像可以幫助修行者入定觀像,但對於世俗社會來説,這種造像可能和馮太后與孝文帝同時執政的朝局相印證。。

窟龕功能的不同,也就決定了研究方法的不同。對於功德性窟龕,我們需要通過考古類型學的方法、藝術風格的對比、佛教經典的考據、社會歷史的分析等角度展開研究。而針對實用性洞窟,研究任務又多了一層——儀式空間和寺院儀軌。

儀式空間的考察涉及洞窟形制、圖像内容、圖像特點等。洞窟形制,比如毗訶羅窟、中心塔柱窟等,一直都是學界探討洞窟功能的重要綫索。形制不同的洞窟組合在一起,會形成功能的互補,甚至構建起石窟寺的寺院生活。典型案例是克孜爾石窟*晁華山《克孜爾石窟的洞窟分類與石窟寺院的組成》,佛光山文教基金會總編輯《法藏文庫》第84册,高雄: 佛光山文教基金會,2001年,1—53頁;魏正中《區段與組合——龜兹石窟寺院遺址的考古學探索》,上海古籍出版社,2013年。。僧團會根據不同形制的洞窟或講經説法,或禮佛坐禪。造像壁畫題材的選擇和佈局也往往會以洞窟功能爲中心。比如北朝圖像林林總總,但是經過前輩的歸納,只用“禪觀”一詞便可統攝。除此之外,圖像與觀者之間互動的角度和方式也成爲學界的關注點。考察内容包括造像臺座的高低、身體比例、主尊目光焦點等等,這些内容都會在圖像和觀者互動交流的過程中凸顯出獨特的奥妙之處。賴鵬舉先生對這一角度的探討和發揮基本融入到其著作當中*參照賴鵬舉《絲路佛教的圖像與禪法》;同作者《北傳佛教的般若學——論大乘佛教的起源》。。巫鴻先生在研究西王母圖像時提出的偶像型和情節型的概念*巫鴻著,柳揚、岑河譯《武梁祠——中國古代畫像藝術的思想性》,北京: 三聯書店,2006年,149—150頁。,同樣也可應用於佛教圖像研究中*巫鴻《何爲變相?——兼論敦煌藝術與敦煌文學的關係》,361頁。。筆者也曾就這個角度對馬蹄寺千佛洞第8窟法華圖像進行考察,發現龕内和龕外千佛有别: 前者呈魚鱗狀排列,作四分之三側面,和龕内主尊存在互動;後者縱横成行,作正面,和壁畫之外的觀者存在交流,依據文獻佐證,拙稿推斷前者是釋迦牟尼佛十方分身諸佛,而後者是十方佛。這大概是我們目前能夠將兩者明確區分開來的一鋪法華圖像*張善慶、李曉斌《張掖馬蹄寺石窟羣千佛洞第8窟禮懺活動探析》,《敦煌學輯刊》2007年第2期,53— 54頁。。這和賴鵬舉先生2009年出版的《敦煌石窟造像思想研究》的定名相同*賴鵬舉《敦煌石窟造像思想研究》,106頁。。後學讀後備受鼓勵。

寺院儀軌的探討主要是在儀式空間考察的基礎上,結合歷史文獻,再現寺院生活。以北朝石窟圖像爲例,根據《思惟略要法》等禪觀經,圖像圍繞“禪修”開展。然而禪修並不是一個孤立的修行活動,以北涼石塔爲例,七佛和彌勒圖像都是禪觀的主要内容,除此之外,還和受戒和懺悔有關,石塔結構又説明了“繞塔”活動的存在*參考賴鵬舉《紀元後北傳地區“過去七佛”造像與受戒、懺悔法》《北涼佛教“中心塔柱式”石窟的形成》,《絲路佛教的圖像與禪法》,分見60—66頁、182—191頁。。再比如千佛圖像和中心塔柱窟也有緊密聯繫*寧强、胡同慶《敦煌莫高窟第254窟千佛畫研究》,《敦煌研究》1986年第4期,28—30頁。。因此禮佛、誦經、行道、懺悔、坐禪、受戒等實際上是一個環環相扣、相輔相成的系列修行活動。從這個角度講,洞窟功能並不是單一的,比如擁有中心方壇的第285窟雖然是一個毗訶羅窟,除了禪修,受戒也應該是其功能之一*賴鵬舉《敦煌石窟造像思想研究》,300—303頁。。

儀式空間和寺院儀軌考察的有效結合,纔能更大限度地還原寺院生活。片面强調儀式空間,這種方法容易陷入空談;孤立討論寺院儀軌,就會失去深入探討的根基。洞窟功能考察的難度雖然因此而增大,形同抽絲剥繭,但是前輩們的研究已經爲我們做出了最好的示範。

在儀式空間和寺院儀軌研究中,針對内修型窟龕和外弘型窟龕,我們考察的重點自然也不盡相同。前者側重於僧團,緊密結合佛教經典和寺院修行活動;後者則更應該側重圖像宗教意義的表達和俗衆的接受。

二 馬蹄寺石窟羣北朝内修型洞窟的劃分

在北朝時期,河西石窟成熟的洞窟形制主要有中心塔柱窟、毗訶羅窟、方形禪窟等等。它們主要承擔僧團日常活動空間的角色,用作禮拜殿堂、講堂、禪室等。和佛教東傳的上一站——古代新疆地區石窟寺相比,和隋唐時期大江南北的石窟寺相比,馬蹄寺石窟羣北朝洞窟和其他河西石窟一樣,具有鮮明的時代特色。而正是這種特色決定了北朝洞窟内修型的特點。

(一) 内修型洞窟的選址營造

石窟寺選址方面,僧團往往會在弘法和内修兩者之間尋找一種平衡,時有偏移,多與整個社會歷史大背景相關。

河西北朝洞窟通常位於交通樞紐城市的邊緣地帶,這種地方一般遠離鬧市的喧囂,有利於僧團修行,同時因爲距離城鎮不遠,所以也可方便香客信徒的朝拜與供養。

洞窟一般位於懸崖峭壁的中層。莫高窟最早的三個洞窟位於崖面中層;永靖炳靈寺最早的169窟和張掖金塔寺石窟距離峭壁之下的地面有60多米。新疆喀什三仙洞石窟洞口離地面20餘米,離峭壁頂部8米。這種做法可以上溯到古代印度,比如阿旃陀石窟。《禪秘要法經》記載: 坐禪之時,行者要“晝夜六時,常坐不臥,不樂睡眠,身倚側者,樂常塚間樹下阿練若處,食若鹿食,死若鹿死”*鳩摩羅什譯《禪秘要法經》,《大正藏》第15册,268頁。。長時間的曠野修禪,非常容易受到外界的影響,這種選址方法的目的之一就是爲了避免虎豹蛇蟲的侵害。

石窟寺通常靠近河川水源,主要爲了生活方便。敦煌莫高窟俯視著大泉河,瓜州榆林窟横跨於榆林河。目前擁有最早確切紀年題記洞窟的永靖炳靈寺石窟更是開鑿在黄河岸邊。

石窟營建規模上,和中原内地皇家工程相比,河西地區最早開鑿的一批洞窟規模一般都不大,内部空間狹小;甚者直接利用天然洞穴改造而成。這説明此時洞窟營建屬於僧侣個人行爲,主要用於僧伽自身修行。後來隨著佛教的發展,供養人羣的膨脹,石窟寺纔日見規模,内修的意味逐漸減弱。

窟龕内容方面,北朝洞窟造像和壁畫多與流行的禪觀經相對應,這就再次證明了此時北中國禪風盛行的事實,同時也彰顯出洞窟的内修功能。

當然内修型洞窟並非完全否定外弘,誠如上文所言,内修和外弘不能截然分開,或者有所偏重,或者兩者並重。

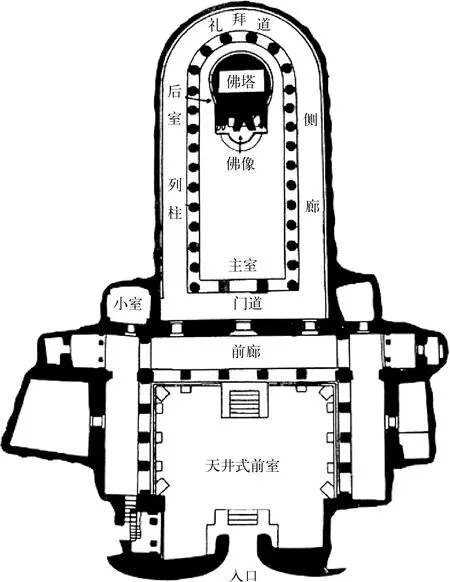

圖1 埃洛拉第10窟平面圖(採自李崇峰《中印佛教石窟寺比較研究》)

(二) 馬蹄寺石窟羣内修型洞窟概況

馬蹄寺石窟羣内修型洞窟主要包括中心塔柱窟、大像窟、方形禪窟,其中方形禪窟屬於典型的内修型洞窟。

中心塔柱窟的原型是印度支提窟。洞窟平面多呈倒U形;窟内空間多被兩列石柱縱向分成三部分,中間是主室,既寬又高,兩邊是側廊,較低而且比較窄;主室前端是入口,後端是半圓形後室;後室中央雕鑿佛塔,兩側石柱在佛塔後部相接;主室的頂部爲縱向肋骨筒拱,側廊頂部爲半圓扇形(圖1)*李崇峰《中印佛教石窟寺比較研究——以塔廟窟爲中心》,北京大學出版社,2003年,7頁。。這樣佛教徒就可以經過側廊進行繞塔禮拜。

古代龜兹地區中心塔柱窟平面多已變成縱長方形。洞窟後部鑿方形塔柱,代替原來的佛塔。印度式的側廊立柱消失了,取而代之的是甬道。主室頂部呈縱券頂,側廊甬道亦是如此,而且往往低於主室,這樣的構造使洞窟中心塔柱正面略呈蘑菇狀。

在中國内地,中心柱窟並不是隨著佛教石窟的開鑿而出現的。敦煌莫高窟北朝第一期洞窟第268窟屬於印度式的毗訶羅窟*樊錦詩、馬世長、關友惠《敦煌莫高窟北朝洞窟的分期》,敦煌文物研究所《敦煌研究文集》,蘭州: 甘肅人民出版社,1982年,381頁。;第275窟窟頂爲盝形頂,平面呈縱長方形,第272窟則是一個穹窿頂方形窟。在莫高窟北朝第二期洞窟里,中心塔柱纔開始大量出現,並一直興盛到初唐。雲岡第一期石窟全部是大像窟,到第二期,中心塔柱窟纔開始流行起來,比如第1窟、第2窟、第6窟和第11窟。中心塔柱也直接模擬漢地傳統的樓閣建築*雖然經過萬里百年的發展演變,中心塔柱的基本意涵卻没有消失,以中心塔柱爲中心展開的寺院儀軌依然如舊。那麽今日所説“中心塔柱窟”自然不能簡化成“中心柱窟”,“塔”字一旦省略,其本質的意涵也就被人爲地掩蓋過去。。

馬蹄寺石窟羣中心塔柱窟包括金塔寺東窟、西窟,千佛洞第2窟、第4窟和第8窟,下觀音洞第1窟。按照其具體的特點,又可以分爲以下四種類型*關於馬蹄寺石窟羣中心塔柱窟分類,請參照馬世長、丁明夷《中國佛教石窟考古概要》,北京: 文物出版社,2009年,91—92頁;暨遠志《張掖地區早期石窟分期試論》,《敦煌研究》1996年第4期,23—24頁。。

第一種是金塔寺東窟、西窟和千佛洞第2窟。由於這三個洞窟前部全部都已崩塌,所以原來的形狀以及是否有前室,我們都不得而知。從殘存的遺跡來看,現在其平面呈方形或長方形,後部鑿中心塔柱。柱體分上下兩部分,下段開圓拱形大龕,上段則分爲若干欄。窟頂爲平面加覆斗頂。

第二種類型以千佛洞第4窟爲代表。平面略呈方形。中心塔柱正面開圓拱形佛龕,其餘各面不開龕,繪製壁畫。洞窟前部南北壁開龕,内設石胎泥塑立佛。甬道窟頂是券頂,高度也低於洞窟前部,所以中心塔柱窟正面剖面呈蘑菇形。這種洞窟形制顯示了河西石窟藝術與龜兹石窟之間的聯繫。

第三種類型以千佛洞第8窟爲代表。平面略呈縱長方形。該窟中心塔柱分前後兩期工程,其中第一期工程爲中心塔柱東面和北面,造像佈局和千佛洞第2窟相同。第二期工程爲中心塔柱南面和西面;下段開圓拱形佛龕,不設塑像,繪製壁畫;上段不開龕,繪壁畫。洞窟窟頂全部爲平頂。

第四種類型是下觀音洞第1窟。洞窟分爲前後兩部分,平面呈凸字形。中心塔柱安設在後部。柱體四面分上下兩段,各開一個圓拱形佛龕。洞窟前部左右兩壁各開一個圓拱形佛龕。窟頂前部爲人字坡,後部則是斜坡頂。

綜合來看,在不到200年的時間裏,馬蹄寺石窟羣工匠們在洞窟設計上不斷摸索,推陳出新。首先是繼承和模仿西域龜兹石窟的模式,將窟頂改造成了券頂。後來逐漸漢化,並最終仿照漢地房屋建築,引進了人字坡頂,數量不多,但卻是古人改造佛教藝術的縮影。

圖2 敦煌莫高窟第285窟實測圖(採自《中國石窟·敦煌莫高窟》)

大像窟實際上屬於中心塔柱窟,因爲獨特的大像内容,學者經常作爲獨立的一種類型進行介紹*宿白先生曾對克孜爾石窟洞窟形制進行分類,包括中心塔柱窟、大像窟、僧房窟、方形窟等類型。參《新疆拜城克孜爾石窟部份洞窟的類型與年代》,《中國石窟寺研究》,21—38頁。。在佛教藝術傳播之路上,龜兹地區大像窟極具特色。洞窟分成主室、中心塔柱和後室,大像位於中心塔柱正壁中央,繞塔也就成了繞佛;發展到後來,中心塔柱逐漸消失,大像則直接塑於洞窟正壁之上,繞行的甬道則開在佛像雙腳處。雲岡第一期洞窟基本都是模擬橢圓形平面、穹窿頂的草廬形式,内設高大造像,屬於大像窟*宿白《雲岡石窟分期試論》,《中國石窟寺研究》,76頁。。

馬蹄寺石窟羣大像窟以千佛洞第1窟爲代表。洞窟平面呈方形,後部鑿方形中心塔柱,柱體正面安設巨大立佛,其他各面不開龕,僅繪製壁畫。甬道頂部爲券頂,高度略低於洞窟前部。所以整體上這個洞窟接近龜兹大像窟*馬世長、丁明夷《中國佛教石窟考古概要》,91頁。。

方形禪窟和印度毗訶羅窟之禪室非常接近。毗訶羅平面多爲方形,主室中央是方形大廳,大廳左、右、後三壁開鑿若干小型禪室與之相通(圖2)*李崇峰《中印佛教石窟寺比較研究——以塔廟窟爲中心》,5頁。。大部分時間僧人會在各自的禪室入定修行,大廳則是僧人用來休息和交流佛法的公共空間。禪室空間有限,也許僅僅容納一人在此靜坐。

龜兹地區的方形禪室别具一格。其特徵是在主室旁邊開鑿一個甬道,甬道的盡頭設有方形小室;甬道左側或者右側開一條很短的門道通向主室。也就是説主室的窟門並不是直接開在崖面上的。主室爲方形,内設炕和灶臺*霍旭初《關於克孜爾石窟内容總録》,新疆龜兹石窟研究所《克孜爾石窟内容總録》,烏魯木齊: 新疆美術攝影出版社,2000年,269頁。。其禪修應該主要在甬道盡頭的禪室進行。

内地石窟羣現存最早的一批洞窟也基本都是用於坐禪。其形制極富異域特色。莫高窟第268窟就直接拷貝自印度毗訶羅窟,主室平面呈縱長方形,窟頂爲平頂,高166—183釐米,大約一人的高度;在南北兩壁各開兩個小型禪室,高160—175釐米之間,空間也僅容一人趺坐。以第271窟(第268窟北壁西側禪室)爲例,洞窟平面近乎方形,高160—164釐米,東西寬99—100釐米,南北進深83釐米*以上莫高窟洞窟測量數據採自敦煌研究院編《莫高窟第266—275窟考古報告》,北京: 文物出版社,2011年,48—52頁。。第272窟是一個方形洞窟,内設倚坐佛。其空間要比第268窟的禪室大很多,信徒可以禮佛亦可坐禪。

馬蹄寺石窟羣並没有毗訶羅窟,而方形禪窟只有千佛洞第3窟。該窟位於千佛洞第2窟和第4窟這兩個中心塔柱窟之間。窟頂略呈穹窿頂。洞窟也僅有一人之高。如果進行禪修,一二人尚可,三四人則已擁擠不堪。

(三) 内修型洞窟儀式空間的功能互補

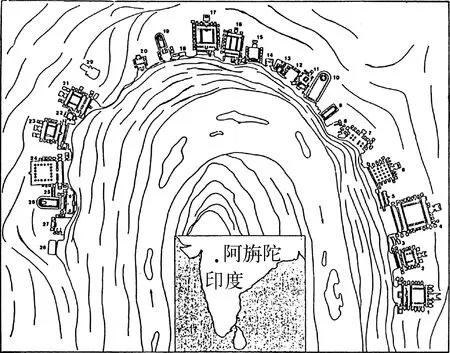

圖3 阿旃陀石窟總平面圖(採自《佛教石窟考古概要》)

不同的洞窟形制決定了它們在寺院生活中發揮著不同的功用,而不同功用的洞窟巧妙地組合在一起,彼此之間形成了一種互補,最終構成了一座完整的石窟寺。這種設計理念也應該是源自印度。以阿旃陀石窟爲例,從平面圖上看(圖3)*國家文物局教育處《佛教石窟考古概要》,北京: 文物出版社,1993年,196頁。,支提窟和毗訶羅窟總像一個固定組合,同時出現。這不是偶然,而是藴含著獨有的設計理念。龜兹石窟更是如此,誠如上文所言,石窟寺院的痕跡非常明顯。馬蹄寺石窟羣中心塔柱窟、大像窟和方形禪窟的組合也是如此。

1. 禪修與禮佛、行道

方形禪窟由於内部空間狹小,不可能開展諸如中心塔柱窟内所進行的行道實踐活動,大概只能用於坐禪與誦讀。千佛洞第3窟西壁長2.30米,南壁殘長2.16米,北壁殘長2.24米,窟高2.04米。佛龕距離地面在0.28米到0.33米之間。因此該窟的主要特點是空間狹小,造像底座非常低。當修行者進入該窟,趺坐觀像時,他非常自然地與四壁的造像和壁畫形成了一種互動。這種窟形和佛像安設的方式決定了它只能用於僧人禪修和誦經等靜態的活動。

禪修之時,行者需要結跏趺坐,排除雜念,靜心諦觀。對於具體威儀,《禪秘要法經》講:“應當靜處,敷尼師壇,結跏趺坐,齊整衣服,正身端坐,偏袒右肩,左手著右手上,閉目以舌拄齶,定心令住。”*鳩摩羅什譯《禪秘要法經》,243頁。由此可見,坐禪之時,行者需要身姿端正,心無旁騖。方形禪窟雖然空間狹小,但是完全可以滿足這種靜坐修行。

行者坐禪時往往累日不起,時間較長。《禪秘要法經》記載: 行者應“晝夜六時,常坐不臥,不樂睡眠,身倚側者”*鳩摩羅什譯《禪秘要法經》,268頁。。所以僧傳也常有高僧禪修時“累日不起”的記載。《高僧傳·習禪篇》云: 竺僧顯“貞苦善戒節,蔬食誦經,業禪爲務。常獨處山林,頭陀人外。或時數日入禪,亦無飢色”*釋慧皎著,湯用彤校注《高僧傳》,北京: 中華書局,1992年,401頁。。帛僧光則“每入定,輒七日不起”,住世110歲,最後以衣蒙頭,寂然坐化*《高僧傳》,402頁。。武昌樊山釋法晤“有時在樹下坐禪,或經日不起……”*《高僧傳》,422頁。。錢塘靈隱山釋曇超“至齊太祖即位,被敕往遼東,弘讚禪道。停彼二年,大行法化。建元末還京,俄又適錢塘之靈苑山。每一入禪,累日不起”*《高僧傳》,424頁。。法師釋曇霍,也是“蔬食苦行,常居塚間樹下”*《高僧傳》,375頁。。來自粟特康國的沙門寶意在宋孝建中來到京師瓦棺寺,“恒於寺中樹下坐禪,又曉經律,時人亦號三藏”*《高僧傳》,134頁。。

文獻所記“七日”、“累日”、“數日”等辭彙意在强調高僧大德的修行功夫,但在日常僧人禪修中,因爲長時間地結跏趺坐也必然會有腿腳麻木甚至大腦昏沉的情況,這樣僧人就會走出禪室。《續高僧傳·釋曇韻傳》載:法師“常居别室,自勤修業,餘有衆侣,難嗣其蹤。每云:‘吾年事如此,何可放捨?’若坐昏悶,即起禮佛”*釋道宣撰,郭紹林點校《續高僧傳》,北京: 中華書局,2014年,758頁。。那麽印度式毗訶羅禪窟中央所開設的寬闊的大廳恰恰爲僧人提供了方便。莫高窟第268窟主室盡頭安設了交腳彌勒佛像,僧人在走出禪室的時候還可以禮佛。第285窟的主室遠遠大於第268窟*敦煌文物研究所編《中國石窟·敦煌莫高窟》(一),北京: 文物出版社,1982年,225頁。,不僅可以禮佛,還可以經行,亦可觀像。

千佛洞第3窟這種方形禪窟,喪失了毗訶羅窟中央的大廳。出定的僧人只能選擇窟外空地經行,如果禪窟附近有禮拜窟,也可以選擇進入該窟禮佛。而千佛洞第1窟就是大像窟,第2窟和第4窟都是中心塔柱窟,它們和第3窟也僅僅有數步之遥,恰恰爲這種活動提供了方便*從殘存的壁畫風格看,千佛洞第3窟的年代,和千佛洞第8窟第二期工程屬於同一個時代,比毗鄰的第1窟、第2窟和第4窟要晚。雖然它們並不同期,但是卻因爲功能的互補性緊緊地聯繫在一起。。

2. 禪修與觀像、懺悔、受戒

行者往往需要在禮拜堂觀像,然後回到禪室靜心觀想。千佛洞第3窟四壁繪製了千佛、金剛力士等圖像,但是河西石窟更多的禪室是素壁。比如莫高窟北涼第268窟主室以及南北兩壁的禪室壁畫約有三層,其中底層只是在泥面上塗白粉,没有壁畫裝飾,是窟内所知最早的遺跡*敦煌研究院編《莫高窟第266—275窟考古報告》,北京: 文物出版社,2011年,48—52頁。。如果觀像,則需要走出禪窟,進入禮拜窟進行觀佛。所以《思惟略要法》稱,行者需要“相相諦取,還於靜處,閉目思惟,繫心在像,不令他念。”*鳩摩羅什譯《思惟略要法》,《大正藏》第15册,299頁。因此禪窟更需要一個諸如千佛洞第1窟這樣的大像窟來配合。

某些寺院儀軌的進行也需要在主要場所的旁邊别立一室。《法華三昧懺儀》是隋代智者大師根據《妙法蓮華經》和劉宋曇摩蜜多所翻譯的《觀普賢菩薩行法經》製定而成,其中講到在舉行懺儀時——懺儀包括行道、禮佛這種可以和中心塔柱窟結合起來的宗教實踐,需要嚴淨道場。其“嚴淨道場法”説:“當於閑靜之處,嚴治一室以爲道場。别安自坐之處,令與道場有隔。於道場中敷好高座,安置法華經一部……”*智顗《法華三昧懺儀》,《大正藏》第46册,950頁。這種記載也可見於《金光明懺法》。如此一來,在中心柱窟外側開鑿小型禪室亦可爲此類儀式做準備。

3. 中心塔柱窟、大像窟、方形禪窟的結合

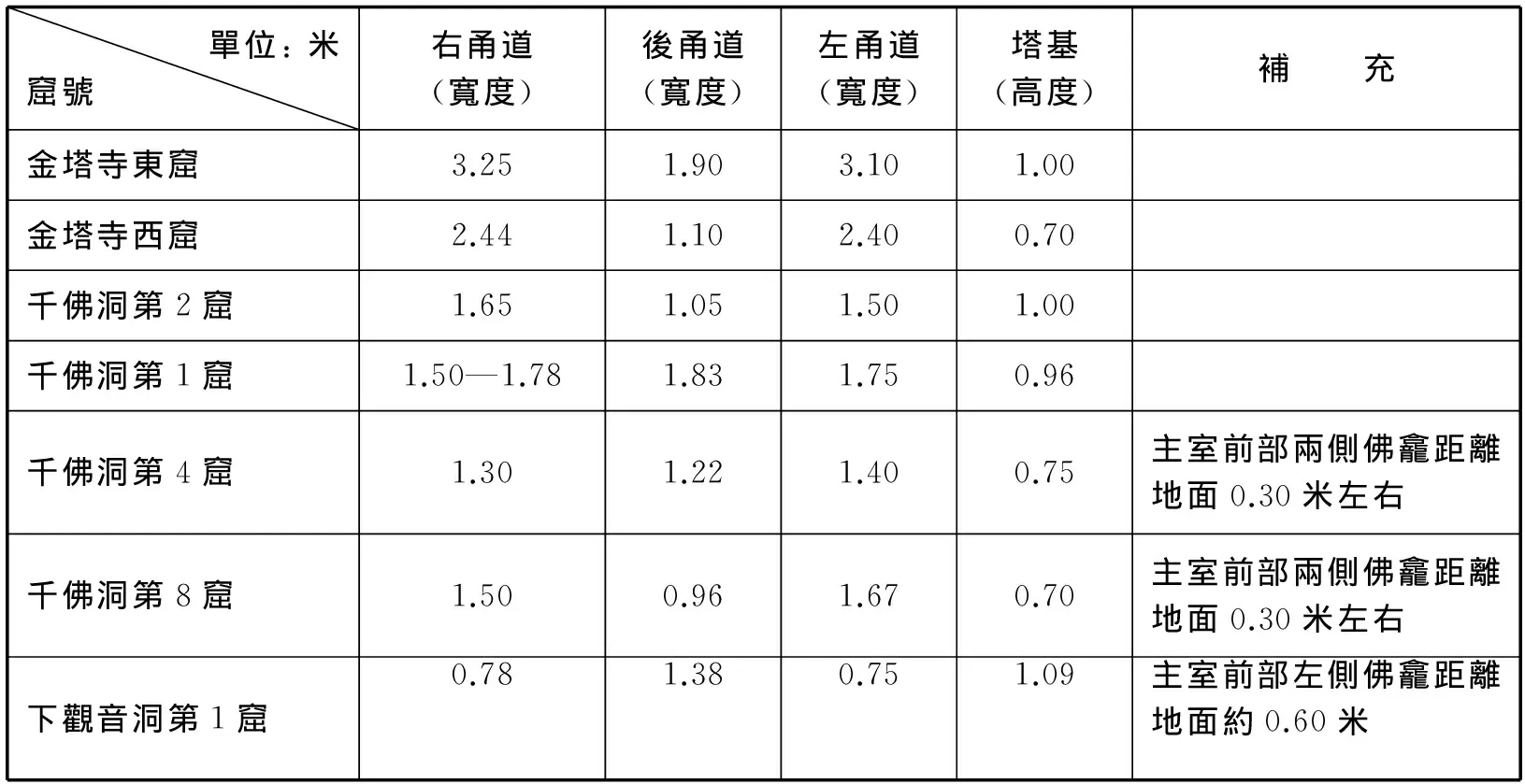

中心塔柱窟、大像窟的洞窟設計的確是爲動態宗教實踐所服務的,而且有些洞窟根本不適合諸如坐禪之類活動。下面是筆者根據實地測量所獲資料,以此來説明中心塔柱窟洞窟設計與宗教活動的關係。

馬蹄寺石窟羣中心塔柱窟、大像窟甬道和塔基測量數據表

中心塔柱窟前室空間通常比較大。龜兹石窟和敦煌石窟中心塔柱窟窟頂雖然有縱向券頂和横向人字坡頂的區别,但是這都增大了洞窟的進深或者寬度。敦煌石窟左右兩壁前部人字披下往往繪有大鋪説法圖,這樣就和中心塔柱正面造像形成了一個組合。在這個寬闊的空間中,僧人可以進行禮佛,也可以講經。金塔寺和千佛洞洞窟前部多已崩塌,我們尚不能估計其確切面積。下觀音洞第1窟前部雖然也已殘破,但是其人字坡保存得相對完整,據此我們可以進行一個保守的估算,其人字披部分前部和後部兩部分下方壁面的長度近乎6.00米,寬8.40米。如此大的空間所能夠容納的人數是非常可觀的。

中心塔柱塔基一般比較高。從上表可以看出,塔基一般在1.00米左右,那麽下方佛龕内的造像距離地面至少有1.00米。而作爲禪室,千佛洞第3窟佛龕距離地面在 0.28—0.33米。兩者之間形成一個鮮明對比。所以在中心塔柱窟禮佛的方法只能採用近距離站立禮佛,或者遠距離跪拜。金塔寺東窟中心塔柱塔基高約1.00米,而塔基上面的造像也在1.85米左右。如果觀者進行跪拜,想和佛像形成一個互動,那麽他應該站在距離中心塔柱大約2.00米的位置纔可以實現。後甬道僅僅寬約1.90米,採用跪拜的方式顯然並不理想。左右兩個甬道分别寬3.10米和3.25米。這個條件遠比後甬道要好一些。

甬道一般狹窄,最利於少數人的行道活動和簡潔的問訊。印度支提窟兩邊的側廊和大廳之間各有高大粗壯的立柱。在這個倒U形的回廊中,信徒們進行繞塔活動。所以甬道最大的功能就是提供旋繞的方便。中國内地的中心塔柱窟也是如此。甬道寬度一般較小。比如表格中千佛洞第2窟後甬道僅1.05米而塔基高1.00米。在這個空間,僧人無法跪拜。如果坐下來,佛像則已經高過僧人頭頂。

從以上討論看,由於主室後部中心塔柱的雕鑿、塔基的高聳以及甬道的狹窄,所以整個中心塔柱窟的後部非常適合僧人進行動態的宗教實踐活動,而中心塔柱窟前部由於空間比較大,動態和靜態的宗教儀軌都可以進行。這種功能的多樣性,特别是它爲僧人提供動態修行的空間,足以彌補方形禪窟功能的單一性。這兩種洞窟的並列開鑿爲石窟寺僧團佛事活動提供了充足的空間。

這種方位毗鄰、功能互補的洞窟組合在一起,便構成了完整的寺院。根據晁華山先生的研究,克孜爾石窟就有五佛堂的組合,包括了佛堂、講堂、僧房和雜房*晁華山《克孜爾石窟的洞窟分類與石窟寺院的組成》,46— 47頁。。敦煌莫高窟也是一樣,南區洞窟内設佛像,彩繪壁畫,屬於禮佛區,而北區則屬於僧侣的生活區,内設僧房和禪房等。僧人的日常修行其實就隱含在這每日行色匆匆的南北穿梭之中。

三 僧團内修實踐活動的開展

内修實踐主要是指寺院僧團内部的修行活動,以求自覺和自證。其主要内容包括誦經、禮佛、行道、懺悔、坐禪和受戒等等。在此筆者結合洞窟形制和圖像内容對上述活動進行一個初步探討。

(一) 禮佛與行道

禮佛與行道就是禮拜佛陀以及右繞佛陀的活動。北涼《賢愚因緣經》*關於《賢愚因緣經》的翻譯時間,龍蓮法師、方廣錩先生和杜斗城先生都曾經撰文討論,將《大正藏》“元魏説”訂正,認爲該經譯於435年。具體討論詳見杜斗城《北涼譯經論》,蘭州: 甘肅文化出版社,1995年,238頁。記載,舍衛國給孤獨長者須達在王舍城第一次見到釋尊,因爲不知道佛門禮儀,手忙腳亂,“直問世尊,不審瞿曇,起居何如”。這時首陀會天看到這種情景,於是變化成四人,上前禮佛,以作示範。經云:“時首陀會天,遥見須達,雖睹世尊,不知禮拜供養之法,化爲四人,行列而來。到世尊所,接足作禮,長跪問訊,起居輕利,右繞三匝,卻住一面。是時須達,見其如是,乃爲愕然,而自念言,恭敬之法,事應如是。即起離坐,如彼禮敬,問訊起居,右繞三匝,卻住一面。”*慧覺等譯《賢愚經》,《大正藏》第4册,419頁。所以整個禮佛的過程分爲接足禮拜、長跪問訊、右繞禮佛。

印度支提窟的開鑿就是用於僧俗禮拜和繞塔等宗教活動。洞窟中後部的佛塔就代表著佛陀,代表著佛陀法身。部分佛塔上還雕刻佛像,比如阿旃陀石窟第19窟*國家文物局教育處《佛教石窟考古概要》,225頁。,設計有點類似於大像窟,無疑更加彰顯了這種意涵。那麽禮塔繞塔也就成了禮佛繞佛。中國内地的中心塔柱窟和大像窟亦是如此。千佛洞第1窟是大像窟,正面安設高大的立佛,左、右、後三面的甬道恰恰可以爲此提供通道。在大佛前方的空間,僧人可以禮拜,然後經由甬道行道繞佛。

對於繞塔功德,作爲中國北朝洞窟圖像重要的佛典依據之一——《觀佛三昧海經》就把繞塔功德和十方佛相連,指出十方佛乃因爲繞禮功德纔在十方得成正覺。《觀本行品》載:“東方善德佛告大衆言……時彼佛世有一比丘有九弟子,與諸弟子往詣佛塔,禮拜佛像,見一寶像,嚴顯可觀,既敬禮已,目諦視之,説偈讚歎,隨壽修短,各自命終。既命終已,生於東方寶威德上王佛國土,在大蓮花結跏趺坐,忽然化生,從此已後恒得值遇無量諸佛。於諸佛所淨修梵行,得念佛三昧海。既得此已,諸佛現前即與授記,於十方面隨意作佛。東方善德佛者則我身是。南方栴檀德佛、西方無量明佛、北方相德佛、東南方無憂德佛、西南方寶施佛、西北方華德佛、東北方三乘行佛、上方廣衆德佛、下方明德佛,如是等十佛世尊,因由禮塔一贊偈故,於十方面得成爲佛。豈異人乎?我等十方佛是。”*佛馱跋陀羅譯《佛説觀佛三昧海經》,《大正藏》第15册,688頁。唐代于闐高僧實叉難陀又專門翻譯《右繞佛塔功德經》一部*實叉難陀譯《右繞佛塔功德經》,《大正藏》第16册,801—802頁。。

僧傳對於“行道”這種修行方法也多有記載。爲了規範佛門儀軌,東晉道安法師曾經制定過《僧尼軌範》,不過内容不詳。《高僧傳》記載:“所制《僧尼軌範》、《佛法憲章》,條爲三例: 一曰行香定座上講經上講之法;二曰常日六時行道飲食唱時法;三曰布薩差使悔過等法。天下寺舍,遂則而從之。”*《高僧傳》,183頁。在三國時期,粟特僧人康僧會來到江南,“初達建鄴,營立茅茨,設像行道”*《高僧傳》,15頁。。也就在佛教初傳時期,僧人們已經開始安設尊像,行道禮佛。南齊釋法晤“不食粳米,常資麥飯,日一食而已。誦《大小品》《法華》,常六時行道,頭陀山澤,不避虎兕”*《高僧傳》,422頁。。

行道繞佛的方向,根據經典記載,多爲右繞。《四分律》法揵度載:“時彼(比丘)於塔邊左行過。護塔神瞋,佛言不應左行過,應右繞塔而過。”*佛陀耶舍、竺佛念譯《四分律》,《大正藏》第22册,930—931頁。唐代南山律宗道宣法師《四分律删繁補闕行事鈔》講道:“繞塔法,一低頭視佛,二不得蹈蟲,三不左右視,四不唾地,五不與人語;又當念佛恩大難報,念佛智慧,念佛經戒,念佛功德,念佛精進乃至泥洹;又念僧恩師恩父母恩同學恩;又念一切人皆使解脱離苦;又念學慧除其三毒求出要道。”*釋道宣《四分律删繁補闕行事鈔》,《大正藏》第40册,132頁。

文獻記載禮佛“右繞”,但是在現實實踐過程中,因爲不能確定其“右”是以主尊爲參照還是以禮拜者爲參照,於是産生了些許困惑,近有學者專文討論*參見劉艷燕、吴軍《莫高窟禮佛儀式的左旋與右旋》,《敦煌研究》2015年第6期。。如果我們把馬蹄寺石窟羣的考古資料作爲參考,這個問題就比較容易解釋。

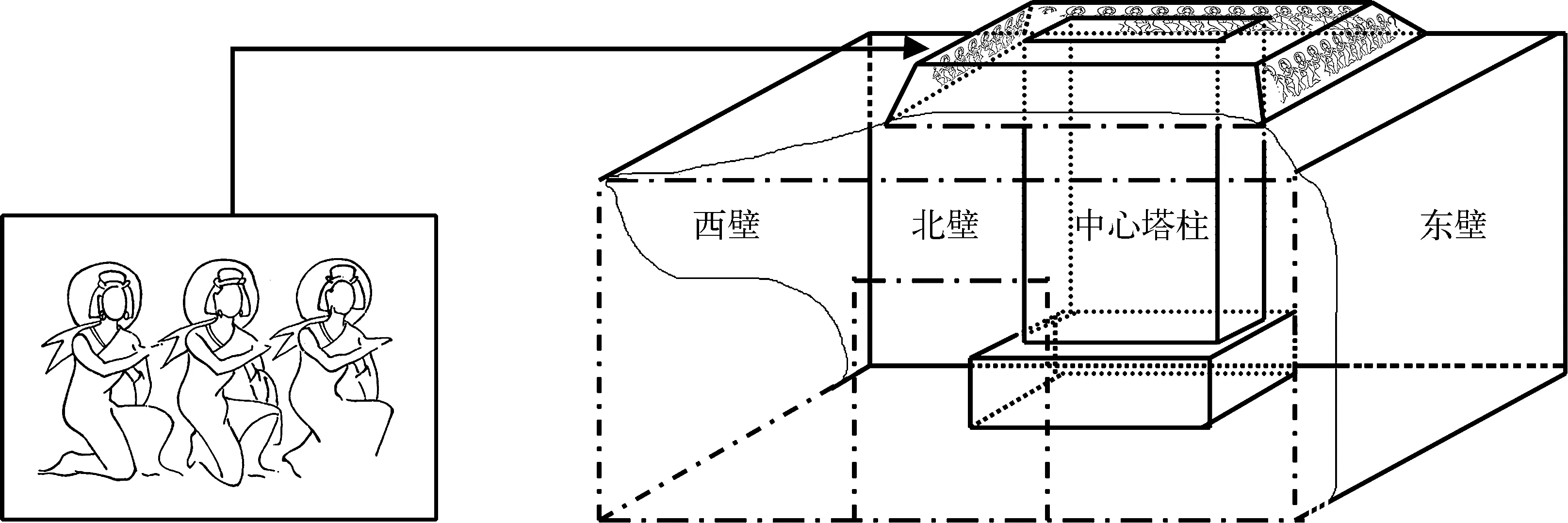

金塔寺西窟窟頂爲平頂加斜坡頂。平頂部分繪製飛天,靠近中心塔柱斜坡頂外圈繪飛天,内圈繪供養菩薩。供養菩薩身穿右袒式袈裟,胡跪,雙手合掌,以中心塔柱爲中心,從西面開始(洞窟坐北向南,南壁和窟頂南坡前部已毁),順時針排列,至東面前部。西甬道窟頂斜坡現存八身供養菩薩,北甬道窟頂斜坡殘留十三身,東甬道窟頂斜坡存十身。雖然現存壁畫不全,但是我們可以肯定原來的胡跪供養菩薩圖像是按順時針右繞佛塔一周(圖4、圖5)*供養菩薩綫描圖採自《馬蹄寺、文殊山、昌馬諸石窟調查簡報》(《文物》1965年第3期),示意圖由筆者和邵强軍完成。,也就是説,窟頂胡跪的供養菩薩正在圍繞中心塔柱右繞禮拜,其“右”是以中心塔柱爲基準,以中心塔柱上的佛像爲參照。這條資料生動形象地再現了右繞禮佛的儀軌,難能可貴。

圖4 金塔寺西窟窟頂供養菩薩右繞示意圖(一)

圖5 金塔寺西窟窟頂供養菩薩右繞示意圖(二)

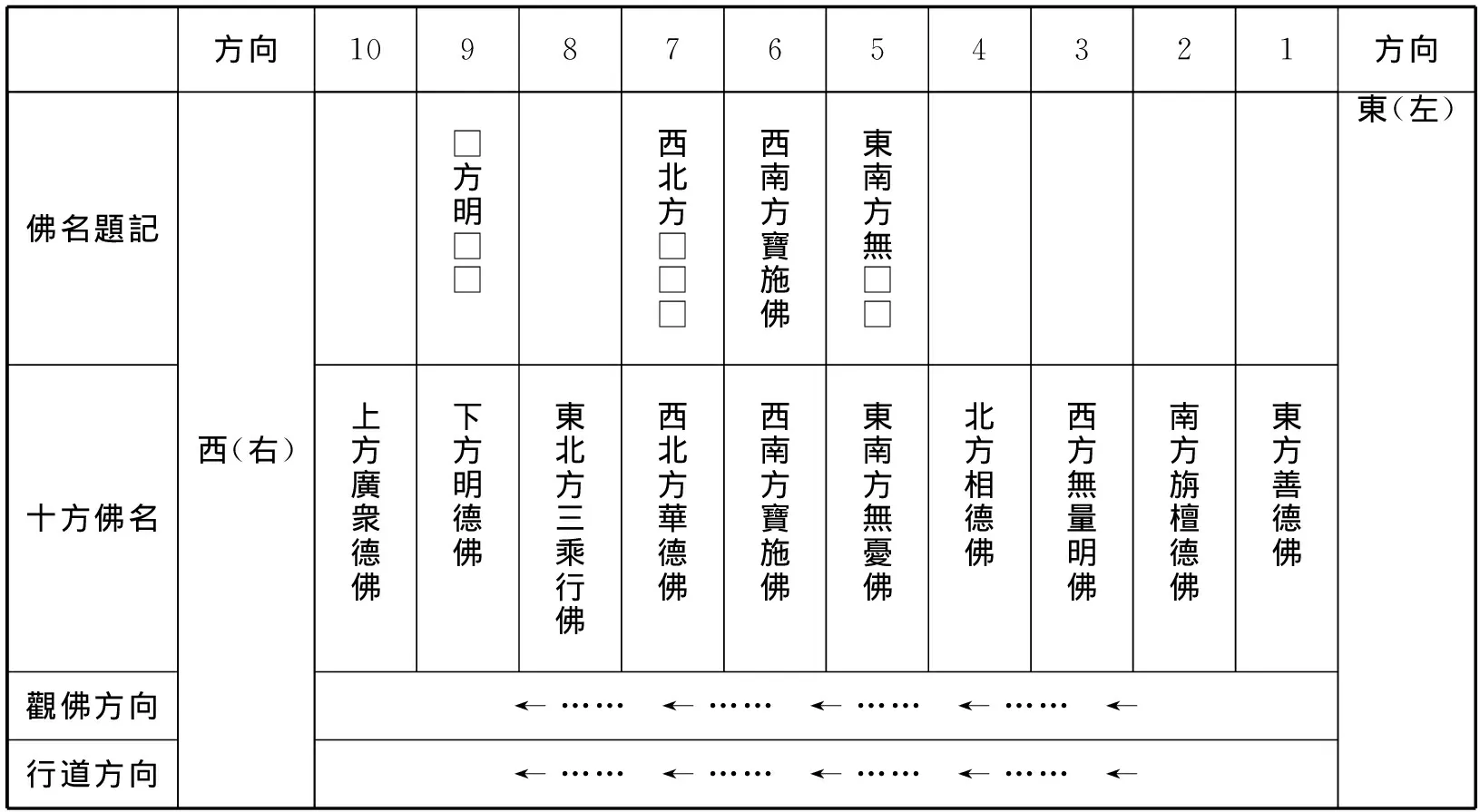

千佛洞第2窟(洞窟坐西向東)中心塔柱南向面上段繪製十方佛,現存六身,西起第一方、第三方、第四方和第五方榜題分别爲:“□方明□□”、“西北方□□□”、“西南方寶施佛”、“東南方無□□”*張掖市文物保護研究所姚桂蘭和秦春梅兩位先生對第五方榜題録文爲“東南方無威□佛”,第一方未録。詳見《張掖馬蹄寺石窟羣早期石窟藝術概述》,《敦煌學輯刊》1999年第2期,81頁。對此,敦煌研究院劉永增先生録文爲“東南方無□□”。詳見《敦煌石窟中與禪觀相關的幾個問題》,顔廷亮、王亨通主編《炳靈寺石窟學術討論會論文集》,蘭州: 甘肅人民出版社,2003年,253頁。筆者2005年和2009年考察時,“無”字以後的字跡已經完全不清。經查閲,佛經中並無“無威佛”,今榜題録文從劉永增先生。。按照題名的順序,筆者推斷它和《十住毗婆沙論》存在密切的關係,那麽在此需要强調的是另外一個問題。按照《十住毗婆沙論》和《觀佛三昧海經》等經典,念佛和觀佛的順序都是以東方善德佛開始,依次爲南、西、北,接下來是東南、西南、西北和東北。僧人所設計的十方佛的順序也是如此,而且其順序是從中心塔柱南向面的東段開始,結束於西段。如果以中心塔柱爲中心,塔柱南向面的東段就是中心塔柱的右邊。這個順序即是觀佛的順序,也符合行道的方向。也就是説,僧人在行道過程中還可以觀佛,其順序於此宛然相合。這種設計可謂巧妙之至。

此外,臺灣絲路佛教圖像文獻整合研究中心藏有一件犍陀羅佛教造像。主尊佛作禪定印,結跏趺坐。佛像下方則是一身供養人形象。其左腿著地,面向佛陀右側胡跪,雙手合十,顯然正在右繞禮敬佛陀*圖版請參見賴鵬舉《絲路佛教的圖像與禪法》,62頁。。

千佛洞第2窟十方佛題名與行道和觀佛順序對應表

莫高窟第254窟四壁也繪滿了千佛圖像,而有幸的是榜題保存尚好。根據寧强、胡同慶先生的研究,洞窟東壁門南、南壁、西壁南側千佛主要是過去莊嚴劫千佛,洞窟西壁北側、北壁和東壁門北主要是未來星宿劫千佛*寧强、胡同慶《敦煌莫高窟第254窟千佛畫研究》,28—30頁。。後日本學者濱田瑞美提出,洞窟西壁中央的白衣佛圖像應該是釋迦牟尼佛的“佛影”,而釋迦牟尼佛又屬於現在賢劫千佛,如此一來,整個洞窟的千佛圖像實際上是按照順時針的順序安排了過去千佛、現在佛、未來千佛*濱田瑞美《莫高窟第254窟的造像壁畫和觀想念佛——試論敦煌北魏時期中心柱窟的造像構思》,《藝術與科學》第9卷,北京: 清華大學出版社,2009年,130—140頁。。這樣僧人禮拜中心塔柱東向面交腳佛之後右繞佛塔的方向正好與此吻合。

當然也有部分考古資料與此相悖。莫高窟431窟開鑿於北魏,初唐重修。重修之時,地面下鑿,令人困惑的是,工匠以逆時針的順序,在北、西、南三壁下段分别繪製了未生怨、十六觀和九品往生*敦煌文物研究所編《敦煌莫高窟内容總録》,北京: 文物出版社,1996年,159—160頁。。這種順序和右繞矛盾,個中原因,學界未有論及。

由此可見,更多情況下右繞的方法就是以佛或者佛塔爲中心,以其右側開始行道,經由其後方,從其左側繞佛一匝。這種繞行方法在現存的佛教造像,特别是金塔寺西窟窟頂供養菩薩壁畫和千佛洞第2窟十方佛圖像中可得到印證。

(二) 懺悔

行道的目的並非只是禮佛、繞塔,在很多情況下行道的同時也是在懺悔。懺悔,梵文Ksama的意譯,原來單單表示“懺”,指希望他人能夠原諒自己的罪過,但是一經翻譯,“悔”即改過反省的成分被加了進來。通過懺悔,行者不僅可以爲自己消除無量宿世的罪愆,還可以爲法界一切衆生贖罪。

在原始佛教時期懺悔的對象主要是釋迦牟尼佛和僧團中的有德僧衆,這就是所謂的對首懺;隨著大乘佛教的興起,僧人懺悔的對象開始超越原始佛教的時空界限,範圍從釋迦牟尼佛擴展到十方三世佛、三十五佛、三世三千佛以及一切菩薩摩訶薩,這就是取相懺;除此之外,還有主張“正觀法性平等、罪性本空”的無生懺。前兩者總稱事懺,後者爲理懺*關於懺法的分類,請參考釋大睿《天台懺法之研究》,臺北: 法鼓文化事業股份有限公司,2000年,30頁;楊明芬《唐代西方淨土禮懺法研究: 以敦煌莫高窟西方淨土信仰爲中心》,北京: 民族出版社,2007年,18—19頁。。

在諸經典中懺悔常常被看作禪修中得諸三昧的前提條件,認爲宿罪因緣會障住行者的心眼。《思惟略要法》十方諸佛觀法説:“若宿罪因緣不見諸佛者,當一日一夜六時懺悔隨喜勸請,漸自得見。縱使諸佛不爲説法,是時心得快樂身體安隱。”*鳩摩羅什譯《思惟略要法》,299頁下。所以歷史上有許多高僧大德都是禪懺雙修。僧傳記載,會稽釋弘明“少出家,貞苦有戒節,止山陰雲門寺。誦《法華》,習禪定。精勤禮懺,六時不輟”*《高僧傳》,468頁。。弘農釋慧彌“葷醪鮮豢,一皆永絶,足不出户三十餘年。曉夜習定,常誦《波若》,六時禮懺,必爲衆先”*《高僧傳》,474頁。。上定林寺釋法通“晦跡鍾阜三十餘載,坐禪誦念,禪懺精苦”*《高僧傳》,340頁。。

從其分類來看,事懺與佛教石窟造像聯繫最爲緊密。其修持的方法也是多種多樣,分爲禮佛、稱念佛名、觀佛、持咒等等,有時候還必須配合“行道”。炳靈寺第169窟南壁第23號五佛佛龕上方繪覆鉢形佛塔,並有墨書榜題:“……歲在丙申六月十八日清信/張隆自慨過回塵穢/兹湮世沉淪迥波莫知/濟故發微心來此靈/岩行道懺悔回觀舊/率自興感遂發憤志/造宜修治此/……□請□/……者/一生……/共興此□同發此願。”*杜斗城、王亨通主編《炳靈寺石窟内容總録》,蘭州大學出版社,2006年,204頁。借此,我們知道在當時這裏曾有懺悔儀式的進行,並且伴有“行道”。而與之相應的造像可能就是第23號龕的五佛。

馬蹄寺石窟羣中與此類修持活動相關的圖像主要是佛陀立像、千佛圖像、十方三世佛、七佛和法華圖像。

千佛圖像是北朝洞窟常見的題材,金塔寺石窟、千佛洞第2窟、第3窟和第4窟四壁皆有繪製,小型千佛圖像之間再配以説法圖。其繪製的依據是大藏經中的千佛名經,包括《過去莊嚴劫千佛名經》《現在賢劫千佛名經》《未來星宿劫千佛名經》《佛説觀藥王藥上二菩薩經》和《佛説佛名經》等等。這些洞窟的千佛圖像皆有題名,特别是千佛洞第4窟和第8窟,佛像旁邊榜題框尚存,但是字跡已無。所以我們不能確切地詮釋其經典依據。不過這些經典都有一個特點,就是宣揚持念千佛名號能夠消災滅罪*關於千佛的滅罪思想,詳見寧强、胡同慶《敦煌莫高窟第254窟千佛畫研究》,28—30頁;楊明芬《唐代西方淨土禮懺法研究: 以敦煌莫高窟西方淨土信仰爲中心》,176—178頁;陳慧宏《敦煌莫高窟早期的千佛圖》,臺灣大學藝術史研究所碩士學位論文,50—51頁。。比如《佛説佛名經》中講道:“若持誦此千佛名者,則滅無量阿僧祇劫所集衆罪,必當得佛諸三昧神通無礙智慧及諸法門諸陀羅尼。”*佚名譯《佛説佛名經》,《大正藏》第14册,300頁。在持名誦經懺悔發露的同時,僧人還要跪拜。《續高僧傳》記載: 清河釋道美“開皇末歲,觀化京師,受持戒檢,禮懺爲業。因往太白山,誦《佛名經》一十二卷,每行懺時,誦而加拜。人以其總持念力,功格涅槃”*《續高僧傳》,《大正藏》第50册,697頁。。

金塔寺東窟和千佛洞第2窟中心塔柱表現的都是十方三世佛。這種題材除了爲僧人提供觀像之用,也是僧人懺悔的重要對象之一。《慈悲道場懺法》相傳是梁武帝爲了超度已故的皇后郗氏延請高僧所制定,流傳至今仍然是寺院普遍使用的一種懺法。其懺儀之中就有啓請依止彌勒佛、釋迦牟尼佛和十方佛以及諸大菩薩的記載*《慈悲道場懺法》,1221頁。。《現在賢劫千佛名經》行文中間,行者發願時首先稱“南無過現未來十方三世盡虚空界一切諸佛,歸命懺悔,至心懺悔”,然後開始對十方佛發露自己的罪過,比如“或作五逆”,“或造一闡提、斷善根業、輕誣佛語、謗方等業、破滅三寶、毁正法業”,“不孝二親、反戾之業”,“年三長齋、不常修業”,“或以盛年、放恣情欲、造衆罪業”等等,最後再次稱念“今日發露,向十方佛,尊法聖衆,皆悉懺悔”*佚名譯《現在賢劫千佛名經》,《大正藏》第14册,377頁。。面向十方三世諸佛懺悔修持方法在諸多佛經中都有論述,非常普遍。

七佛題材在河西地區出現得比較早,以北涼石塔爲始。後來這種題材又和法華圖像也有結合。千佛洞第4窟中心塔柱北向面上段尚存七佛圖像,現存榜題“第二式佛像”、“第三隨葉佛像”*暨遠志先生在20世紀90年代考察時還能看到“第二式佛像”南側的“第一”。但是現在這個榜題框業已不存。對於佛像題記,先生的録文是“第一 第二式佛像 第三迦葉佛像”。詳見作者《五—六世紀河西石窟與河西佛教》,《法藏文庫》(84),高雄: 佛光山文教基金會,2001年,292頁。。對於七佛題材的造像依據,暨遠志先生、殷光明先生和賴鵬舉先生都認爲是《七佛八菩薩所説陀羅尼經》*暨遠志《五—六世紀河西石窟與河西佛教》,353頁;殷光明《北涼石塔研究》,新竹: 財團法人覺風佛教藝術文化基金會,1999年,166—167頁;賴鵬舉《絲路佛教的圖像與禪法》,172頁。。上面所談到的《佛説佛名經》和《慈悲道場懺法》之類的經典都是强調持名念佛的修持方法,但是這部佛經則是强調持咒的重要。經文的結構就是過去七佛、文殊菩薩、虚空藏菩薩、觀世音菩薩、救脱菩薩、跋陀和菩薩、大勢至菩薩、得大勢至菩薩、堅勇菩薩分别説咒,隨即講解持咒的功德。比如釋迦牟尼佛説陀羅尼之後,經曰:“若有衆生欲修行此陀羅尼者……欲除過去億百千劫障道五逆犯四重禁,現世除滅令無遺餘,應當修行此陀羅尼。三七二十一日護持禁戒猶如明珠,一日一夜,六時行道,懺悔十方,淨潔洗浴,著新淨衣,用七色華三種名香,供養奉散釋迦牟尼佛,於舍利塔前五體投地悔過自責,爾時當誦此陀羅尼句八十一遍,日日常爾,乃至七日一七日不得,複至二七日乃至三七日,億百垓劫所有重罪悉滅無餘。”*佚名《七佛八菩薩所説陀羅尼經》,《大正藏》第21册,538頁。按此經典,如果想要除去罪愆,那麽就必須在佛塔前面五體投地,懺悔自責,説陀羅尼,並且要六時行道。這種修持方法顯然能夠和中心塔柱窟結合起來。以千佛洞第4窟爲例,七佛圖像所在的中心塔柱就代表了佛典所説的舍利塔。在佛塔之前跪拜供養實際上也就是在供養七佛。中心塔柱位於洞窟之中央,它與洞窟四壁之間就形成了一個回字形的甬道,這就爲經中所言“六時行道”提供了空間。洞窟四壁繪滿了千佛圖像。修行者在行道過程中發露懺悔的同時也正是在“懺悔十方”。因此諸如千佛洞第4窟繪製了七佛圖像的中心塔柱窟非常適合持咒滅罪的修行*賴鵬舉先生曾經就《七佛八菩薩所説陀羅尼神咒經》講到其中的懺悔和受戒思想,結合北涼石塔,討論懺悔儀軌的進行。先生對懺悔思想的關注及其儀軌的開展,都是以往學者所没有涉及的。這對於千佛洞第4窟的考察是一個有力的參考。。

千佛洞第8窟中心塔柱尚存法華造像一鋪。根據鳩摩羅什所譯《思惟略要法》,法華造像和禪觀緊緊聯繫。雖然經文也提到了懺悔思想,但是對懺悔滅罪的重視遠遠不如曇摩蜜多所翻譯的《佛説觀普賢菩薩行法經》。《佛説觀普賢菩薩行法經》在闡述懺悔行道的時候,提到“胡跪”,約有四次。比如在禪觀中見到了釋迦牟尼佛和分身諸佛,行者就要“複更誦讀大乘經典,晝夜六時胡跪懺悔”*曇摩蜜多譯《佛説觀普賢菩薩行法經》,《大正藏》第9册,391頁。。那麽金塔寺西窟窟頂圍繞中心塔柱一周的胡跪供養菩薩也許就是這種修持方法的一種寫照。

(三) 禪觀

早期石窟的開鑿與禪修的關係,20世紀中葉學者們就已經開始探討。劉慧達先生《北魏石窟與禪》和賀世哲先生《敦煌莫高窟北朝石窟與禪觀》不僅將洞窟内容與禪修活動聯繫起來,最爲重要的是這一研究逐漸引領學者們開展儀式空間與寺院儀軌的考察,成爲今天年輕學者必讀論著之一。而賴鵬舉先生關於絲路圖像與禪法的論斷更是對這一研究的極大推進。

南北朝時期,中國佛教在南北方形成了不盡相同的兩種態勢。如湯用彤先生所言:“南朝佛法,沙門居士,多以義學著稱,而於戒定少所注重,其建功德立寺禮拜,雖亦爲社會普遍之宗教表現,然其與行證固蔑如也。北土佛徒,特重禪定。始有覺賢、羅什之授禪,繼有玄高、佛陀之行化,終鬱爲北朝末造禪法各派之大觀。”*湯用彤《漢魏兩晉南北朝佛教史(增訂本)》,北京大學出版社,2011年,424頁。在這種風氣的影響之下,石窟如同雨後春筍一般遍佈北中國。

石窟圖像也多與禪修有密切的關係,其經典依據則是禪觀經,主要包括鳩摩羅什所譯《坐禪三昧經》《思惟略要法》《禪秘要法經》等,佛馱跋陀羅所譯《佛説觀佛三昧海經》,曇摩蜜多所譯《佛説觀普賢菩薩行法經》以及沮渠京聲所譯《觀彌勒菩薩上生兜率天經》等。其中鳩摩羅什譯經對石窟圖像設計影響尤巨*李崇峰《鳩摩羅什與中土早期石窟: 以禪經爲例》,《佛教考古——從印度到中國》,上海古籍出版社,2014年。。石窟壁畫成爲禪修僧人定中所見的再現。

石窟圖像林林總總,絢爛多彩,但是萬變不離其宗——禪觀經。《思惟略要法》是一部精簡的禪觀經,其内容包括四無量觀法、不淨觀法、白骨觀法、觀佛三昧法、生身觀、法身觀、十方諸佛觀法、觀無量壽佛法、諸法實相觀法、法華三昧觀法。解讀其内涵,諸多佛陀尊像、千佛圖像、本生故事、因緣故事、佛傳故事等等都可由此經典統攝。賀世哲先生曾經出版《敦煌圖像研究——十六國北朝卷》,内容雖然是生動有趣的故事,但是結構卻暗藏玄機。賀先生用生身觀、法身觀等觀法,架構起這些看似蕪雜的圖像,可謂匠心獨運,深入淺出。

馬蹄寺石窟羣北朝造像皆可以用以觀像,比如立佛、七佛、彌勒菩薩、十方三世佛、釋迦多寶二佛並坐圖像等等。由於前賢的努力,在此筆者無須徵引佛典考證圖像,只是需要强調以下兩點。

方形禪窟因爲空間狹小,其功能也就變得相對單一。除了禪定觀像之外,所能做的也許就是誦經和懺悔。《高僧傳》也有記載: 高昌釋法緒“德行清謹,蔬食修禪。後入蜀,於劉師塚間頭陀山谷,虎兕不傷。誦《法華》《維摩》《金光明》,常處石室中,且禪且誦。盛夏於室中捨命,七日不臭”*《高僧傳》,408頁。。

千佛洞第3窟雖然繪製了壁畫,修行者只需要趺坐在洞窟之中就可以觀像,但是諸如上述入定前的準備工作還需要修行者走出禪室,走進第3窟旁邊的第1窟、第2窟或者第4窟,禮拜佛像,念誦經文、右繞中心塔柱胡跪、面向十方諸佛持佛名號發露懺悔、或者禮拜七佛、誦持陀羅尼懺悔,然後再入禪窟,繫念諦觀,如此反復,方能證得三昧。

(四) 受戒

杜斗城先生於《北涼譯經論》中談及《菩薩戒本》和《優婆塞戒經》指出,如果修行者發大願,踐行菩薩道,自度度人,便需要受持菩薩戒;在某種意義上,受持菩薩戒是成佛的根本所在*杜斗城《北涼譯經論》,225頁。。而菩薩戒的特點之一就是自誓受戒,其方法就在佛像面前懺悔,得見好相,就可得戒*聖凱《中國佛教懺法研究》,北京: 宗教文化出版社,2004年,291頁。。在此過程中,修行者就需要懺悔,入定觀像,然後纔能受戒。

據聖凱法師研究,曇摩蜜多所譯《佛説觀普賢菩薩行法經》就是一部詳細解説懺悔方法並將懺悔與受戒結合的經典*聖凱《中國佛教懺法研究》,292頁。。根據文獻,如果修行者自誓受戒,那麽他需要在空閑處,普禮十方諸佛,然後發露懺悔,並稱念“今歸依佛,唯願釋迦牟尼正遍知世尊,爲我和上;文殊師利具大慧者,願以智慧,授我清淨諸菩薩法;彌勒菩薩勝大慈日,憐湣我故,亦應聽我受菩薩法;十方諸佛,現爲我證”,然後燒香、禮佛、思惟大乘義理。

千佛洞第8窟中心塔柱南向面下段佛龕繪製法華造像一鋪,内容爲釋迦多寶二佛並坐、彌勒菩薩、文殊師利菩薩和觀世音菩薩*張善慶《馬蹄寺千佛洞第8窟法華造像觀世音菩薩圖像考》,《華夏考古》2012年第3期。,據考證,其經典依據之一就是《佛説觀普賢菩薩行法經》。那麽這鋪造像也許就可以對修行者受戒有所輔助。

坐禪、懺悔、觀像、受戒實爲一體,《高僧傳·曇無讖傳》就有一條極好的佐證案例,文載:

初讖在姑臧,有張掖沙門道進,欲從讖受菩薩戒,讖云:“且悔過。”乃竭誠七日七夜,至第八日,詣讖求受,讖忽大怒,進更思惟,但是我業障未消耳。乃戮力三年,且禪且懺,進即於定中,見釋迦文佛與諸大士授己戒法,其夕同止十餘人,皆感夢如進所見。進欲詣讖説之,未及至數十步,讖驚起唱言:“善哉,善哉,已感戒矣,吾當更爲汝作證。”次第於佛像前爲説戒相。*《高僧傳》,79頁。

這條記載真切地再現了道進和尚自誓受戒的過程。從中我們也看到,發露、坐禪、觀像和受戒被緊密連接在一起。通過以上討論可知,這一系列宗教實踐活動都可以在洞窟之中結合圖像得以完成。

結 語

半個多世紀以前,學者們就提出了石窟寺功能是石窟藝術研究的方向之一。這個研究思路就像黑暗中的一絲光亮,指引著學界此後50多年的探索。北朝石窟寺造像與禪修研究極具代表性。掩卷之後再次出發,置身石窟寺,我們獲得了新的認知。

其一,僧團内修活動的複雜性決定了洞窟功能的多樣性。一個洞窟的内容並不能簡單地用一部經典來詮釋,其功能也並非單一。這不僅是因爲石窟寺資源有限,也是因爲僧團内修活動的多樣性和靈活性。其二,北朝内修型洞窟不僅可以用於禪修,還可以和禮佛、行道、懺悔、受戒等僧團活動結合起來。其三,禪修不是孤立的修行活動,而是一系列修行活動鏈條上的一環。禪修活動並非只是靜態地結跏趺坐,拋棄雜念,一心諦觀,其準備工作也是異常繁複。

前輩們披荆斬棘的工作無疑是我們今天繼續前行的基礎,在《敦煌吐魯番研究》創刊20周年之際,筆者誠以拙稿謹向前輩表示致敬。

(作者單位: 蘭州大學敦煌學研究所)