宋元宫调筋节考

白 宁

《曲学》第四卷

宋元宫调筋节考

白 宁

明代曲学家王骥德《曲律·论宫调》云:“宫调之说,盖微眇矣。”*(明) 王骥德著《曲律》,读曲丛刊本,载《中国古典戏曲论著集成》(四),中国戏剧出版社,1959年,第 99页。在明清曲学中,宫调理论有许多难解之谜,特别是宋元时期的宫调有诸多变化,后之学者对此多有研究,其中不乏有见地之论,如清代凌廷堪《燕乐考原》等有关论述,尽管如此,对宋元时期宫调的研究仍有一些若明若暗的地方。本文试以北宋“燕乐二十八调”、“教坊十七调”、南宋“七宫十二调”、元代“六宫十一调”的考证为切入点,考辨宋元燕乐宫调研究中的一些筋节,以期有助于厘清宋元时期燕乐宫调的衍化发展。或有疏误,俟识者审音。

一、 北宋“燕乐二十八调”音位考

宋代燕乐二十八调上承唐代,虽经五代时期战乱,宋人多方搜括前代乐工,多次议乐,探索律之高下,北宋时的燕乐二十八调基本保持了唐代面貌。沈括《补笔谈》、蔡元定《燕乐》等宋代史料记载的燕乐二十八调调名与《新唐书·礼乐志》所记俗乐二十八调几乎无异,只有个别调名宋代称其俗名别称,如唐之高平调,北宋多延之,南宋作南吕调,实则一调(沈括《补笔谈》:“南吕调又名高平调。”*(宋) 沈括著《补笔谈》,影印本,江苏广陵古籍刻印社,载《梦溪笔谈》,江苏古籍出版社,1999年。);唐之林钟商、林钟角,北宋延之,南宋则称商调、商角调。

《宋史·乐志》对本朝燕乐二十八调的宫调、曲名多有记载,但不记载与律吕对应的音位。在北宋史料中,论燕乐较为详备者当属沈括的《补笔谈》,沈括(1031— 1095)生活在仁宗至哲宗朝,曾在朝廷任职多年,对宫廷燕乐多有了知。据胡道静先生《梦溪笔谈校正·引言》所说“《梦溪笔谈》撰述于1086—1093(宋元祐年间)”,目前学界多采其说。《补笔谈》自然成书于其后,其记载可以反映北宋哲宗朝之前燕乐宫调的使用情况。《补笔谈》不仅记宫调名,也论及各调的谱字、杀声,可据此推算出各调所在音位。而只有了解二十八调各调所在音位,才能从音乐原理上弄清其所云究竟为何义。

由于年代久远,流传的几种《补笔谈》刊本均有所讹错,引用该文时需作对校。清代莫友芝《藏园订补郘亭知见传本书目》著录《梦溪笔谈》、《补笔谈》、《续笔谈》并云:“此书明崇祯辛未马元调仿宋刊本足。津逮本无《补》、《续》,稗海本有《补》无《续》。《唐宋》及《秘笈》但有《补》二卷。元黑口本《笔谈》每页二十四行,行十八字,有古迂陈氏家藏本。宋本半页十二行,行十八字,南昌彭文勤公旧藏,卷尾有乾隆甲辰、嘉庆丙辰《文勤笔识》二条,云避讳字皆合。”(案,笔者句读)*(清) 莫友芝撰,傅增湘订补《藏园订补郘亭知见传本书目》卷十,中华书局,2009年,第706页。宋本已佚,目前可见最早版本是元刊本,文物出版社1975年影印《元刊梦溪笔谈》,依据古迂陈氏家藏本,不附《补笔谈》。江苏古籍出版社1999年出版《梦溪笔谈》,亦影印古迂陈氏本,后附《补笔谈》、《续笔谈》影印本,有巽甫“重编补笔谈序”。巽甫是马元调的表字,马元调是明末刻书家。该《补笔谈》影印本应是《郘亭知见传本书目》提到的马氏刊本。商务印书馆民国二十六年(1937)出版过《梦溪补笔谈/梦溪续笔谈》,在《梦溪补笔谈》扉页上说明:“本馆丛书集成初编所选宝颜堂秘笈、稗海及学津讨原皆收有此书,宝颜本文注混淆,段落舛错,稗海本亦不免,学津本从稗海出,而加釐订,故据以排印,中脱二条仍据稗海本补抄附后。”(案,笔者句读)《稗海》是明代商濬所辑笔记丛书,《学津讨原》是清代张海鹏据明代毛晋《津逮秘书》加以增删编订的丛书,商务印书馆所据实为学津本。此外,清代《四库全书》亦收沈括《梦溪笔谈》、《补笔谈》,为两江总督采进本。虽然《四库全书提要》提到马氏刻本,但经比对,其《补笔谈》并非马氏刻本。《四库全书》所收《补笔谈》卷上,其“第二卷后十件”后有小注:“此张空字,抄本原缺。”可知,两江总督采进的《补笔谈》是为钞本。当时有多种版本的《笔谈》、《补笔谈》传世,四库馆臣所选,应选其中的善本。

这里,采用四库全书本,并对校马氏刻本、学津本,引用《补笔谈》有关各调杀声的记载:

十二律配燕乐二十八调,除无徵音外,凡杀声,黄钟宫今为正宫,用六字,黄钟商今为越调,用六字,黄钟角今为林钟角,用尺字,黄钟羽今为中吕调,用六字,大吕宫今为高宫,用四字,大吕商、大吕角、大吕羽、太蔟宫,今宴(案,马氏刻本、学津本皆作“燕”字)乐皆无。太蔟调(案,“调”字当为“商”,笔者从上下文改)今为大石调,用四字,太蔟角今为越角,用二(案,谱字中无“二”字,疑字画脱误。马氏刻本作“上”字。学津本作“工”字,当从学津本,)字,太蔟羽今为正平调,用四字,夹钟宫今为中吕宫,用一字,夹钟商今为高大食调,用一字,夹钟角、夹钟羽、姑洗商,今宴(案,马氏刻本、学津本皆作“燕”字)乐皆无。姑洗角今为大石角,为凡字,姑洗羽今为高平调,用一字,中吕宫今为遊调宫(案,燕乐二十八调中无此调,应作“道调宫”,“遊”字讹),用上字,中吕商今为双调,用上字,中吕角今为高大石角(案,马氏刻本、学津本皆作“高大石调”,或误,因上文已有“夹钟商今为高大食调”。“食”通“石”,下同)用六字,中吕羽今为仙吕调,用上字,甤宾宫、商、羽、角,今燕乐皆无。林钟宫今为南吕宫,用尺字,林钟商今为小石调,用尺字,林钟角今为双角,用四字,林钟羽今为大吕调,用尺字。夷则宫今为仙吕宫,用工字,夷则商、角、羽、南吕宫,今燕乐皆无。南吕商今为歇指调,用工字,南吕角今为小食角,用一字,南吕羽今为般涉调,用四字(案,“四”字或误,宋代张炎《词源》记为“工”字,依燕乐调名音位排列亦应作“工”字),无射宫今为黄钟宫,用凡字,无射商今为林钟商,用凡字,无射角今燕乐皆(案,马氏刻本无“皆”字)无,无射羽今为高般涉调,用凡字。应钟宫、应钟商,今燕乐皆无,应钟角今为歇指角,用尺字,应钟羽今燕乐极下有阙文。(案,马氏刻本作“今燕乐无”,并注:“张本无作极字,下有‘下有阙文’四字注。”)*(宋) 沈括著《补笔谈》,载《四库全书》子部十·杂家类三·杂说之属。

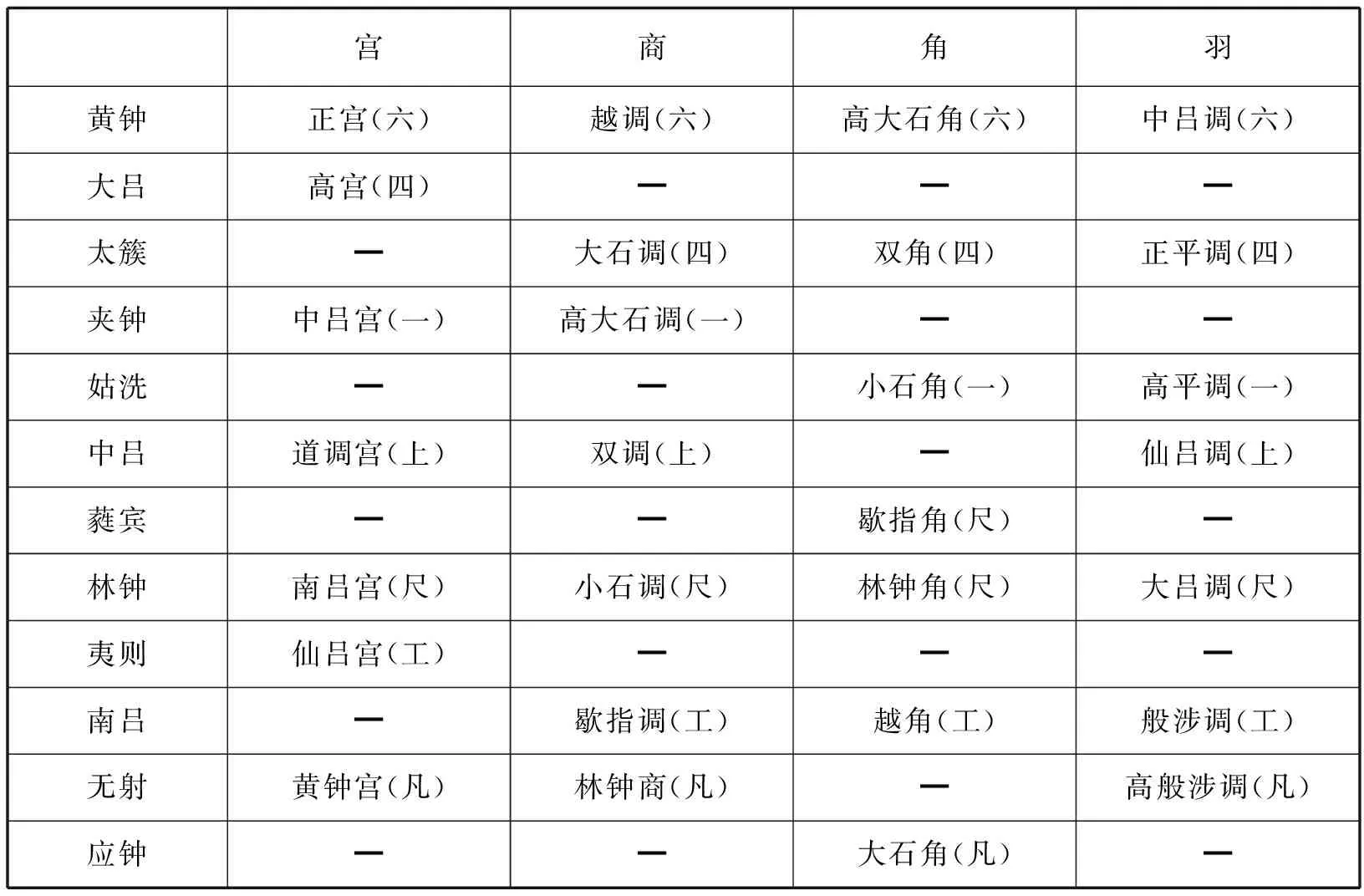

按“七均”中的宫、商、角、羽分析,该记载中角声各调名的杀声与宫、商、羽声各调的杀声不对应,如列在黄钟律的黄钟宫、黄钟商、黄钟羽的杀声均用六字,惟黄钟角的杀声用尺字;列在林钟律的林钟宫、林钟商、林钟羽的杀声均用尺字,惟林钟角用四字(见上引有下划线者)等。推之可知,宫、商、羽声各调的杀声相同,只有角声各调的杀声不对应。如果按照《补笔谈》记载的各调杀声及宋代谱字音序,排列宫、商、角、羽声下各调名,可以确定二十八调与律吕对应的音位。这里,根据《补笔谈》所记杀声,列出北宋“燕乐二十八调”音位:

表一 据《补笔谈》所记杀声列出的北宋“燕乐二十八调”音位(W)

说明:

(1) 此表按“为调”排列。

(2) 角均下的各调为闰角,此表仍按沈括叙述的宫、商、角、羽排列,而不按宫、商、羽、闰角排列。

(3) 各调名后的括号,记《补笔谈》中相应的杀声。

(4) 宋代谱字以“合四一上尺工凡”排序,《补笔谈》亦云:“今燕乐只以合字配黄钟”,但此处黄钟律下各调杀声沈括以“六”代“合”,“六”实为黄钟清的杀声。

(5) 宋代谱字中的四、一、工、凡有上下之分(上凡又作高凡,余类同),《补笔谈》此处所记不分上下,概因乐工多采用简称。

(6) 表中歇指角用尺字,不确,其杀声是“勾”。“尺”下一律为“勾”,或当时有乐工将“勾”视作“下尺”。

(7) 表中的大吕调即唐之黄钟羽、黄钟调(见《新唐书·礼乐志》、唐代段安节《乐府杂录》),《补笔谈》“今燕乐二十八调用声各别”中亦曰:“黄钟羽又名大吕调。”

表一排列的燕乐各调的音位是否准确?这里以沈括《梦溪笔谈》、《补笔谈》自校,并参以蔡元定《燕乐》、柳永《乐章集》两种有关乐律的宋代史料比对。

《梦溪笔谈》、《补笔谈》有些记载与表一排列是相合的,如《梦溪笔谈》云:“今之中吕宫却是古夹钟宫;南吕宫乃古林钟宫;今林钟商乃古无射宫(案,当为无射商,或刊误);今大吕调乃古林钟羽。”*(宋) 沈括著《元刊梦溪笔谈》卷六,影元刊本,文物出版社,1975年,第4页。这些调名所在音位与表一相合。有些记载自身则有相互矛盾之处,主要有:

问题一: 《补笔谈》有关杀声的记载,是按各律吕下的宫、商、角、羽排列,其中角均的杀声与宫、商、羽不合。为什么会产生这种情况?既然按杀声排列可推出二十八调,那么,为什么不按杀声排列角均?

问题二: 《梦溪笔谈》曰:“今之燕乐二十八调,布在十一律,唯黄钟、中吕、林钟三律,各具宫、商、角、羽四音;其余或有一调至二三调,独蕤宾一律都无。”表一中各调明明布在十二律,为什么说“布在十一律”?表一中蕤宾律下有歇指角,为什么说“独蕤宾一律都无”?是记载有误还是列表有误?

问题三: 《梦溪笔谈》、《补笔谈》均提到“今乐高于古乐二律以下”,但前者“以合字当大吕,犹差高”,而后者却说“只以合字配黄钟”,二者的音高明显不同,这是为什么?这个问题关系到表一中各调的杀声音位是否准确。

问题四: 《梦溪笔谈》、《补笔谈》都提到“十二律并清宫,当有十六声。今之燕乐止有十五声”,但前者列出十五声,后者却列出十六声,既前后矛盾,后者自身也存在矛盾,这是为什么?

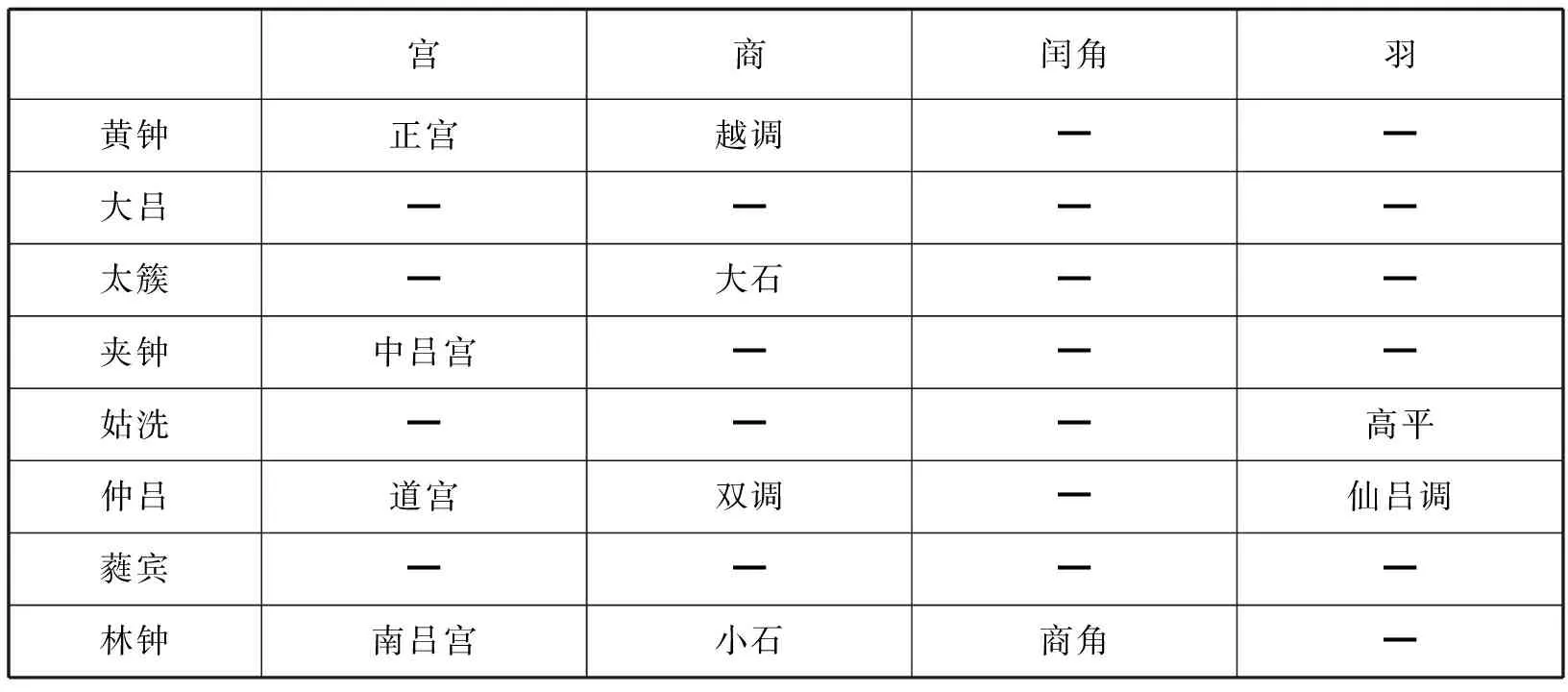

先回答问题一、问题二。这里不妨再列一个表,这次不按杀声排列,而是按沈括叙述的律吕下的宫、商、角、羽排列,这样,对前两个问题可以一目了然了。

表二 据《补笔谈》所记各均下调名列出的二十八调音位

(续表)

说明:

(1) 此表为参照表,谨为考证提供依据。

(2) 各调名后的括号,记《补笔谈》中相应的杀声。

可以看出,《梦溪笔谈》所云“黄钟、中吕、林钟三律,各具宫、商、角、羽四音”,“独蕤宾一律都无”,恰恰与表二相合。由于“蕤宾一律都无”,也应了“今之燕乐二十八调,布在十一律”。

那么,为什么不按表二排列去推燕乐二十八调?实际上,表二中的角,在正角的位置,是以北宋实际应用的闰角去代替正角。沈括有关杀声的记载,是对教坊用乐的一种反映,后人循着各调的杀声,可以了解燕乐二十八调的实际音位;同时,也反映了教坊对前代燕乐的传承,所谓“黄钟、中吕、林钟三律,各具宫、商、角、羽四音”,“独蕤宾一律都无”,都是角均在正角下才能产生的情况,北宋燕乐不用正角,而前代诸如唐末、五代时才用正角。

表二所列,各律下宫、商、羽的杀声相同,惟角均杀声不合,为什么会这样?二十八调中角声系统的音位变化始于唐代,唐初角声系统所在音位与唐末不同,到了宋代又有变化,后人很难解释得通,有学者称之“角调之谜”。笔者曾著《燕南芝庵〈唱论〉研究》,其第八章对此有所研究,提及:“唐、宋时的‘角’有正角、闰角之分。正角,是比宫音高四律的角音;闰角,是比宫音低一律的变宫。由于各种史料记载不一,因此需根据不同时期史料作具体分析。”*白宁著《燕南芝庵〈唱论〉研究》,人民音乐出版社,2014年,第210页。这里只分析宋代情况,北宋时以变宫为闰角,南宋延之。《宋史·乐志》引蔡元定《燕乐》所云:“一宫、二商、三角、四变为宫,五徵、六羽、七闰为角。……变宫以七声所不及,取闰余之义,故谓之闰。……俗乐以闰为正声,以闰加变,故闰为角而实非正角。”*(元) 脱脱等撰《宋史》卷一百四十二,中华书局,1985年,第3346页。蔡元定说得很清楚,俗乐(即燕乐)采用的是闰角,“实非正角”。北宋闰角采用角之名,角声各调仍采用正角的调名,而各调的杀声却变了。如果不了解这种变化,就会出现问题一、问题二或类似的疑问。

再来看问题三、问题四。

《梦溪笔谈》云(按四库全书本,参校元刊本):

十二律并清宫,当有十六声,今之燕乐止有十五声。盖今乐高于古乐二律以下,故无正黄钟声,只以合字当大吕,犹差高,当在大吕、太蔟之间。下四字近太蔟(案,元刊本多一“之”字),高四字近夹钟,下一字近姑洗,高一(案,元刊本无“一”字)字近中吕,上字近蕤宾,勾字近林钟,尺字近夷则,工字近南吕,高工字近无射,六字近应钟,凡(案,元刊本作“下凡”)字为黄钟清,高凡字为大(案,元刊本作“太”字)吕清,下五字为太蔟清,高五字为夹钟清。法虽如此,然诸调杀声不能尽归本律,故有偏杀、侧杀、寄杀、元杀之类,虽与古法不同,推之亦皆有理,知声者皆能言之,此不备载也。

《补笔谈》又记(按四库全书本,参校马氏刻本、学津本):

十二律并清宫,当有十六声,今之燕乐止有十五声,盖今乐高于古乐二律以下,故无正黄钟声。今燕乐只以合字配黄钟,下四字配大吕,高四字配太蔟,下一字配夹钟,高一字配姑洗,上字配中吕,勾字配蕤宾,尺字配林钟,下工字配夷则,高工字配南吕,下凡字配无射,高凡字配应钟,六字配黄钟清,下五字配大吕清,高五(案,马氏刻本后有“字”字,学津本同)配太蔟清,紧五字配夹钟清。虽如此,然诸调杀声亦不能不(案,马氏刻本作“尽”字,学津本同)归本律,故有祖调、正犯、偏犯、旁(案,马氏刻本作“傍”字,学津本同)犯,又有奇(案,马氏刻本作“寄”,学津本同)杀、侧杀、递杀、顺杀,凡此之类,皆后世声律渎乱,各务新奇,律法流散,然就其间,亦自有伦理,善工皆能言之,此不备纪。

很多研究者都注意到,沈括前后叙述自相矛盾,主要有两处:

1. 这两段记述都说“今乐高于古乐二律以下”,前段说“只以合字当大吕,犹差高,当在大吕、太蔟之间”,后段却说“今燕乐只以合字配黄钟”,二者的音高相差了一律多,不到两律。其他各声用字亦相差一律多。

2. 第二段记述自身也矛盾,其云“今之燕乐止有十五声”,却记载了十六声。

有学者解释,《补笔谈》是在纠正《梦溪笔谈》记载的讹误。或可作一解。而对于第二处矛盾,目前尚阙的知。

《宋史·乐志》记载:“有宋之乐,自建隆讫崇宁,凡六改作。”北宋律吕的音高屡有变动,燕乐宫调也有过改动,《宋志》之“乐十七”记载燕乐时,只记神宗朝时燕乐音高的改动,曰:“教坊副使花日新言:‘乐声高,歌者难继。方响部器不中度,丝竹从之。宜去噍杀之急,归啴缓之易,请下一律,改造方响,以为乐准。丝竹悉从其声,则音律谐协,以导中和之气。’诏从之。”*(元) 脱脱等撰《宋史》卷一百四十二,中华书局,1985年,第3358页。此事发生在熙宁九年(1076),该年沈括“以集贤院学士知宣州”,后又改知延州、谪均州团练副使、徙秀州,最后“居润八年卒”(见《宋史·沈遘传》所附沈括事迹)。由于沈括多年在外,缺少与宫廷燕乐的接触。《梦溪笔谈》所记,应是花日新乞改教坊音高之前的情况,沈括作《补笔谈》时,记载的是后来所知。因此沈氏只补不改,其前后所记均为实情。

这样说来,就带来一个问题,即《梦溪笔谈》的部分写作内容是在熙宁九年前,而不是通常认为的沈括晚年于润州梦溪园所作。《梦溪笔谈》是为沈氏晚年成书,但成书年代不一定就是写作的年代。《梦溪笔谈》是沈氏辑平日所记见闻及晤言,后来汇聚成书的。证一: 《列传》云:“括博学善文……又纪平日与宾客言者为《笔谈》,多载朝廷故实、耆旧出处,传于世。”*(元) 脱脱等撰《宋史》卷三百三十一,第10657页。证二: 沈括《梦溪笔谈》自序曰:“予退处林下深居,绝过从,思平日与客言者,时纪一事于笔,则若有所晤言。萧然移日,所与谈者,唯笔砚而已,谓之《笔谈》。”*(宋) 沈括著《元刊梦溪笔谈》,影元刊本,文物出版社,1975年,第1页。

《补笔谈》本来说“今之燕乐止有十五声”,却记了十六声,这是为什么?太常雅乐的钟、磬,每十六枚为虡,即十二律吕加四清声(黄钟清、大吕清、太簇清、夹钟清),这始于《周礼》的记载及前代传承,即所谓“前圣制乐”。四清声是有取义的,《宋史·乐志》记载翰林侍读学士冯元等人讨论乐理时,冯元言:“故四清声之设,正谓臣民相避以为尊卑也。”*(元) 脱脱等撰《宋史》卷一百二十六,第2950页。燕乐亦当遵循礼乐制度,不可能没有四清声。燕乐以“合”字起音,本应配黄钟,由于“今乐高于古乐二律以下,故无正黄钟声”,“只以合字当大吕,犹差高”,从音乐学角度看,少了一个低音,而位于高音的四清声又不能少,就只能有十五声了。后来,花日新乞改燕乐,降一律(如对应《补笔谈》,实降一律略多),就可以实现以“合”字配黄钟,而且不缺四清声。这样就成了十六声。

仔细分析《补笔谈》所云:“十二律并清宫,当有十六声,今之燕乐止有十五声,盖今乐高于古乐二律以下,故无正黄钟声。今燕乐只以合字配黄钟,下四字配大吕……”前一处“今之燕乐”的“今”应指本朝,后一处“今燕乐”的“今”,说的是最近的情况。也就是说,今朝燕乐有十五声,由于后来燕乐降一律,现在是十六声了。这里,沈括省略了一句话,后面所说的配字是十六声,只是沈括没再作累计归纳。

通过辨析《梦溪笔谈》、《补笔谈》的四种存疑,可知,表一排列无误。

下面,再分析蔡元定《燕乐》。《宋史·乐志》引南宋蔡元定(1135— 1198)的《燕乐》,该作为“证俗失以存古义”,在一定程度上反映了北宋情况。其所记宫调:“宫声七调: 曰正宫、曰高宫、曰中吕宫、曰道宫、曰南吕宫、曰仙吕宫、曰黄钟宫,皆生于黄钟。商声七调: 曰大食调、曰高大食调、曰双调、曰小食调、曰歇指调、曰商调、曰越调,皆生于太簇。羽声七调: 曰般涉调、曰高般涉调、曰中吕调、曰正平调、曰南吕调、曰仙吕调、曰黄钟调,皆生于南吕。角声七调: 曰大食角、曰高大食角、曰双角、曰小食角、曰歇指角、曰商角、曰越角、皆生于应钟。此其四声二十八调之略也。”*(元) 脱脱等撰《宋史》卷一百四十二,第3346—3347页。

与表一对照,二者所记二十八调调名几乎相同。蔡元定《燕乐》有商调(表一作林钟商),南吕调(表一作高平调),黄钟调(表一作大吕调),商角(表一作林钟角),实际上这些都是一调多名,反应了南宋后一些调名称呼的变化。角声各调名与表一相同。

蔡元定《燕乐》又云:“黄钟用‘合’字,大吕、太簇用‘四’字,夹钟、姑洗用‘一’字,夷则、南吕用‘工’字,无射、应钟用‘凡’字,各以上、下分为清浊。其中吕、蕤宾、林钟不可以上、下分,中吕用‘上’字,蕤宾用‘勾’字,林钟用‘尺’字。其黄钟清用‘六’字,大吕、太簇、夹钟清各用‘五’字,而以下、上、紧别之。紧‘五’者,夹钟清声,俗乐以为宫。此其取律寸、律数、用字纪声之略也。”*同上,第3346页。将此论对照上文所引《补笔谈》:“今燕乐只以合字配黄钟,下四字配大吕,高四字配太蔟,下一字配夹钟,高一字配姑洗,上字配中吕,勾字配蕤宾,尺字配林钟,下工字配夷则,高工字配南吕,下凡字配无射,高凡字配应钟,六字配黄钟清,下五字配大吕清,高五配太蔟清,紧五字配夹钟清。”可看出,二者完全吻合。

再与表一各调的杀声相对照,表一不列四清声,其余均相合,只是“蕤宾用勾字”,沈括将蕤宾律下“歇指角”记作“尺”字,笔者在表后的说明(6) 中已言: 应为“勾”字。另,《补笔谈》杀声中的“四”、“一”、“工”、“凡”均未作上下之分,笔者在说明(5) 中也述及。

蔡元定《燕乐》所论与表一的最大不同处,是宫、商、羽、角各声的起音有所不同。蔡氏云宫声七调“皆生于黄钟”,与表一相同;商声七调“皆生于太簇”、羽声七调“皆生于南吕”,角声七调“皆生于应钟”,与表一不相对应。为什么会有差异?这因为《燕乐》排列宫调的方式与《补笔谈》不同。

古之宫调排列有“之调”、“为调”两种。蔡元定《燕乐》所记二十八调是按“之调”排列;上引《补笔谈》对调名的记载则用“为调”排列,如《补笔谈》中“黄钟宫,今为正宫”等,其中的“为”是古代“为调”的表述方式。“之调”以“七均”为调式关系基础,如黄钟均之商是大石调,夹钟均之商是双调等;“为调”则以“十二律”为调式关系基础,如黄钟律的商为大石调,夹钟律的商为双调等。“之调”的宫音相同,音列相同,杀声相异;“为调”的杀声相同,宫音相异,音列相异。“之调”强调宫音,“为调”强调杀声(宋代沈括称“杀声”,姜白石称“住字”,张炎称“结声”)。

“之调”、“为调”两种排列方法,与古之“旋相为宫”的顺旋、逆旋(宋代称右旋、左旋)有关,本质上同一调名的音高、调名排序并无变化,调名可以在“之调”与“为调”间转换。北宋论乐多用“为调”,南宋多用“之调”,这缘于北宋末推行右旋,《宋史·乐志》载,政和七年(1117)十月,“中书省言:‘……欲以本月律为宫,右旋取七均之法。’从之,仍改正诏书行下。自是而后,乐律随月右旋”*(元) 脱脱等撰《宋史》卷一百二十九,第3021页。。

日本学者林谦三(1899— 1976)在《隋唐燕乐调研究》附论《唐燕乐之调式》中,提出了“之调式”、“为调式”的概念,这对于认识和研究中国古代宫调的音位排列提供了较为可行的方法,可参阅*〔日〕 林谦三著、郭沫若译、王延龄校《隋唐燕乐调研究》,载《燕乐三书》,黑龙江人民出版社,1986年。。

此外,再分析北宋柳永的《乐章集》。柳永(约984—约1053)是北宋前期很有影响的词人,其词作多记宫调,可以反映北宋词牌音乐的实际用调情况。

《四库全书》收柳永《乐章集》所记宫调有(按原文顺序,重复者不再计,下同): 正宫、中吕宫、仙吕宫、大石调、小石调、林钟商、双调、仙吕调、散水调、歇指调、中吕调、平调、南吕调、黄钟调、般涉调、水调、越调*(清) 《四库全书》集部十·乐章集·词曲类一·词集之属。。其依据是毛晋本,参校他本。

中华书局出版的《乐章集校注》所记宫调有: 正宫、中吕宫、仙吕宫、大石调、双调、小石调、歇指调、林钟商、中吕调、平调、仙吕调、南吕调、般涉调、黄钟羽、散水调、黄钟宫、越调。其依据彊邨丛书本,参校他本及各家校记。*(宋) 柳永著,薛瑞生校注《乐章集校注》,彊邨丛书本,中华书局,1994年。

两本对照,四库本无黄钟宫;中华书局本无水调。《倾杯乐》(楼锁轻烟)词,四库本作水调、中华书局本作散水调。另,四库本有黄钟调、中华书局本有黄钟羽,二者实为一调(见《唐会要》“黄钟羽时号黄钟调”*(宋) 王溥撰《唐会要》卷三十三,江苏书局本,上海古籍出版社,2006年,第720页。)。除散水调、水调外,四库本实有宫调十五种,中华书局本实有宫调十六种,均布在宫、商、羽均,是在“燕乐二十八调”之内,说明北宋词调创作采用燕乐宫调,并可佐证《梦溪笔谈》、《补笔谈》所云二十八调,不仅施之教坊,亦为北宋词调所用。

另,“散水调”、“水调”两个调名是怎样情况?拙著《燕南芝庵〈唱论〉研究》*白宁著《燕南芝庵〈唱论〉研究》,人民音乐出版社,2014年,第216页。引《乐章集》所列宫调时曾说:“‘散水调’可能为南吕商,《唐会要》云:‘南吕商,时号水调’。”今再予细考。宋代王钦若等编修的《册府元龟·掌礼部·作乐第五》云:“(唐天宝)十三载七月十四日改诸乐名。……南吕商时号水调。”*(宋) 王钦若等编《册府元龟》卷五百六十九,载《四库全书》子部十一·类书类。该记载系引唐代奏疏,与《唐会要》可互证。再考《钦定词谱》载柳永《乐章集》[倾杯乐]词七首,各注宫调,其“楼锁轻烟”词后注:“此调《乐章集》属林钟商,又注水调。”其“木落霜洲”词后注:“此词《乐章集》属林钟商,又注散水调。”*(清) 陈廷敬、王奕清等编《钦定词谱》卷三十二,影内府本,中国书店,1983年,第2280— 2282页。查《四库全书》载《乐章集》,其林钟商调下记词作九首,属[玉楼春][倾杯乐][祭天神][瑞鹧鸪]等七个词牌。[倾杯乐]后小注: 水调;[祭天神]后小注: 歇指调;[瑞鹧鸪]后小注: 平调等*(清) 《四库全书》集部十·乐章集·词曲类一·词集之属。。原来,这属于“一词入数调”,即《倾杯乐》(楼锁轻烟)词,本调在林钟商,也可以用水调演唱,余类推。《钦定词谱》这段记载行文过于简约,如果理解歧义,会误以为《钦定词谱》所云“《乐章集》属林钟商,又注水调”是说林钟商就是水调。另,《四库全书》载柳词《倾杯乐》(木落霜洲)是在双调下,词牌后小注: 散水调,《钦定词谱》却记在林钟商调下。《乐章集》版本不一,许多版本有残缺,《钦定词谱》云:“旧谱失传,不能强为论定也。”*(清) 陈廷敬、王奕清等编《钦定词谱》卷三十二,影内府本,中国书店,1983年,第2281页。然,《碧鸡漫志》云:“按《理道要诀》,天宝诸乐曲名,有凌波神二曲,其一在林钟宫,云时号道调宫。……其一在南吕商,云时号水调。今南吕商则俗呼中管林钟商也。皆不传。”*(宋) 王灼著《碧鸡漫志》卷五,知不足斋本,载《中国古典戏曲论著集成》(一),中国戏剧出版社,1959年,第139—140页。可知,水调这个调名后来不传。再考唐代白居易《白氏长庆集》收《代琵琶弟子谢女师曹供奉寄新调弄谱》诗,有句“蕤宾掩抑娇多怨,散水玲珑峭更清”,诗后有小注:“蕤宾、散水皆新调名。”*(清) 彭定求等编《全唐诗》卷四百五十五,中华书局,1960年,第5154页。可知,柳词中的散水调或借用唐代琵琶曲的调名。

二、 北宋“教坊十七调”考原

南宋王应麟《玉海》记载了北宋“教坊十七调”,其“淳化钧容乐”条曰:“太平兴国三年,诏籍军中善乐者,命曰引龙直。每游幸亲征,则骑导而奏乐,若御楼观灯赐酺,赏花习射观稼,亦同应奉。端拱二年,又增其数。淳化三年,改曰钧容乐,取钧天之义(旧奏十六调凡三十六大曲,鼓笛二十一曲,并他曲甚众)。祥符五年,增龟兹部,又有东西班乐,亦太平兴国中选习乐者。嘉祐二年,罢钧容旧十六调,取教坊十七调肄习。”*(宋) 王应麟纂《玉海》卷106,影光绪九年浙江书局本,江苏古籍出版社、上海书店,1987年,第1951页。这里虽然讲的是北宋“钧容乐”,但提出了“教坊十七调”的概念。“嘉祐”是仁宗年号,由“嘉祐二年(1057)”可知,北宋仁宗朝已有“教坊十七调”之说。

《玉海》是一部规模宏大的类书,王应麟(1223—1296)是学识渊博、学术态度严谨的学者,曾任南宋礼部尚书等职。记述宋代史实时,大量采用“实录”、“会要”、“记注”、“谱谍”、“奏疏”、“诏令”等本朝史料。《四库全书提要》介绍该书时曰:“而宋一代之掌故,率本诸实录、国史、日历尤多,后来史志所未详。其贯串奥博,唐宋诸大类书未有能过之者。”*(宋) 王应麟纂《玉海》提要,同上,第1页。可以说,《玉海》记载的宋代史实可信度极强。

为确证北宋“教坊十七调”并溯其源,再引几则宋代史料。

1. 《宋会要辑稿·乐四》记载:“九月二十日,宣和殿大学士、上清宝箓宫使、兼神霄玉清万寿宫副使、兼侍读、编修蔡攸言:‘昨奉诏,教坊、均容、衙前及天下州县燕乐,旧行一十七调,大小曲谱声韵各有不同,令编修燕乐书所审按校定,依月律次序添入。新补撰诸调曲谱,令有司颁降。今揆以均度,正其过差,合于正声,悉皆谐协。将燕乐一十七调看详到大小曲三百二十三首,各依月律次序,谨以进呈。如得允当,欲望大晟府镂板颁行。’从之。”*(清) 徐松辑《宋会要辑稿》卷四,影徐氏原稿,中华书局,1957年,第321—322页。

《宋会要辑稿》为清代徐松从《永乐大典》中辑出,虽清人所辑,蓝本却是宋代史料。国立北平图书馆于民国二十五年(1936)十月撰写的《影印〈宋会要辑稿〉缘起》据《永乐大典》考证:“纂修会要时,其主要原料当是实录与日历。此外内而六部所属,外而诸路监司所有档案,无不在网罗搜集之列。”又云:“清嘉庆十四年,大兴徐星伯(松)入全唐文馆,任提调兼总纂官。时永乐大典已佚去一千余册,然所存尚得十之八九。”徐氏未及排比整理而卒,后由仪征刘富曾、吴兴费有容重加釐订。*(清) 徐松辑《宋会要辑稿》序,影徐氏原稿,中华书局,1957年,第1—3页。

2. 《宋史·乐志》“教坊”条载:“太宗所制曲,乾兴以来通用之,凡新奏十七调,总四十八曲: 黄钟、道调、仙吕、中吕、南吕、正宫、小石、歇指、高平、般涉、大石、中吕、仙吕、双越调,黄钟羽。其急慢诸曲几千数。又法曲、《龟兹》、鼓笛三部,凡二十有四曲。”

又载:“钧容直,亦军乐也。……其乐旧奏十六调,凡三十六大曲,鼓笛二十一曲,并他曲甚众。嘉祐二年,监领内侍言,钧容直与教坊乐并奏,声不谐。诏罢钧容旧十六调,取教坊十七调肄习之,虽间有损益,然其大曲、曲破并急、慢诸曲,与教坊颇同矣。”*(元) 脱脱等撰《宋史》卷一百四十二,第3356、3360、3361页。

3. 《文献通考·乐考十九》记载:“钧容直: 嘉祐元年,系籍三百八十三人。六年,增置四百三十四人,诏以为额,阙即补之。其后,监领内侍言钧容直与教坊乐并奏,声不谐。诏罢钧容旧十六调,取教坊十七调隶习之,虽间有损益,然其大曲、曲破并急慢诸曲与教坊颇同矣。”*(宋) 马端临著《文献通考》卷一百四十六,武英殿本,中华书局,2011年,第4408页。

《文献通考》断自宋宁宗嘉定前,马端临(1254— 1323)编纂,马氏由宋入元,《四库全书总目提要》云:“马端临字贵与,江西乐平人,宋宰相廷鸾之子也,咸淳中漕试第一,会廷鸾忤贾似道去国,端临因留侍养不与计偕。元初,起为柯山书院山长,后终于台州儒学教授……又其所载宋制最详,多《宋史》各志所未备。”*(清) 《四库全书》四库全书总目卷十七。其书刊于元代泰定元年,所载宋代史实皆取自宋代史料,且有考有证,是后代考据学的重要依据。清代重刊《文献通考》时,乾隆皇帝亲为撰序,说该作“考覈精审,持论平正”*(清) 乾隆撰《御制重刻文献通考序》,载《文献通考》,武英殿本,(宋) 马端临著,中华书局,2011年,第1页。。

综合分析以上史料,可知:

1. 宋代教坊采用燕乐十七调始自于仁宗朝。《宋史·乐志》所云“太宗所制曲,乾兴以来通用之,凡新奏十七调,总四十八曲”。宋真宗于乾兴元年(1022)正月去世,二月,仁宗即位,仍沿用“乾兴”年号。所谓“乾兴以来”实指仁宗朝。“凡新奏十七调,总四十八曲”,仁宗朝新制曲为十七调。后来,不仅教坊常用宫调为十七调,钧容乐也用十七调。事在仁宗嘉祐二年(1057),“诏罢钧容旧十六调,取教坊十七调隶习之”。乾兴以来“凡新奏十七调”是否就是嘉祐二年的“教坊十七调”?只能说有这种可能,但无确证。

2. 本文第一节考证北宋“燕乐二十八调”时,征引沈括《梦溪笔谈》、《补笔谈》,可知,哲宗朝时仍有二十八调。虽然此前已通行“教坊十七调”,但二十八调并未消失。

3. 北宋末,燕乐一十七调已在宫廷及天下州县流行。蔡攸奏疏提到的:“昨奉诏,教坊、均容、衙前及天下州县燕乐,旧行一十七调,大小曲谱声韵各有不同,令编修燕乐书所审按校定,依月律次序添入。新补撰诸调曲谱,令有司颁降。”这是转述宋徽宗所颁诏令。“旧行一十七调”是当时已经存在的实际情况。蔡攸“将燕乐一十七调看详到大小曲三百二十三首,各依月律次序,谨以进呈”。后经徽宗同意,“大晟府镂板颁行”,颁行的曲子仍是“一十七调”。

徽宗朝颁“一十七调”是在哪一年?这关系到民间流传一十七调的时间。《宋会要辑稿》辑这则史料没有纪年,编者将这则史料放在“八年四月二十五日,诏礼制局所铸景虚玉阳神应锺了当”条后。考宋代杨仲良《皇宋通鉴长编纪事本末》卷第一百二十七:“(重和元年)七月癸未,御笔:‘……宰臣可兼神霄玉清官使,执政官充副使……宣和殿大学士蔡攸,并兼充神霄玉清万寿宫副使。’”*(宋) 杨仲良撰,李之亮校点《皇宋通鉴长编纪事本末》卷一百二十七,宛委别藏丛书本,黑龙江人民出版社,2006年,第2139— 2140页。(案,宋代徐梦莘《三朝北盟会编》以十一月朔改元前为政和八年,改元后为重和元年。史传多以是年为政和八年)又,宋代朱彧《萍洲可谈》卷一:“宣和殿……己亥岁改保和殿。”*(宋) 朱彧撰、李伟国点校《萍洲可谈》卷一,墨海金壶本,中华书局,2007年,第112页。可知,蔡攸任宣和殿大学士、兼神霄玉清万寿宫副使时为重和元年(或作政和八年)七月之后。第二年即己亥年,改元宣和元年(1119),为避年号,宣和殿改称保和殿,遂无“宣和殿大学士”之称。因此可证: 宋徽宗同意大晟府颁行“一十七调”的时间是政和八年(或作重和元年,1118年)九月。

证北宋“教坊十七调”,还有几个问题不可忽略:

问题一: 应该称“教坊十七调”还是称“燕乐一十七调”、“一十七调”?

“教坊十七调”之称见于《玉海》、《文献通考》,是宋代称谓,非后人总结的概念。《宋史·乐志》中“凡新奏十七调”是在“教坊”条下阐述的,也指教坊的宫调。《宋会要辑稿》所说“旧行一十七调”,是“教坊、均容、衙前及天下州县燕乐”共同使用的宫调,而最早使用者是教坊;该史料提到的“燕乐一十七调”,仍指“旧行一十七调”,只是强调一十七调的宫调性质。

“教坊十七调”称谓出现于仁宗朝,记载这一称谓的年份是嘉祐二年(1057);“旧行一十七调”、“燕乐一十七调”的记载出自徽宗朝,年份为政和八年(1118)。如果还原于宋代语境,那么,北宋前期称“教坊十七调”;北宋末则称“燕乐一十七调”或“一十七调”。考元代及元以后,则采用“十七调”作为通称。概言之,如果就其“源”而言,当称北宋“教坊十七调”;如果就其“流”而言,则作“燕乐一十七调”、“一十七调”或“十七调”。

问题二: 宋代燕乐本有二十八宫调,为什么教坊用十七调?

宋承唐制,宫廷音乐分雅乐、燕乐,律吕雅乐由太常寺掌管,燕乐则为教坊诸部所用。北宋前期,教坊燕乐沿用唐代的二十八调。清代凌廷堪分析,二十八调是由龟兹琵琶而来,其《燕乐考原》曰:“燕乐,即苏祗婆琵琶之四均二十八调也。”*(清) 凌廷堪著《燕乐考原》,雅粤堂丛书本,商务印书馆,民国二十五年,第33页。那么,北宋教坊为什么后来只采用了二十八调中的十七调?

十七宫调的使用经历了一个长期过程,这可以从《宋史·乐志》中找出脉络。《宋志》“教坊”条是按朝代顺序记载的,据此能够推知教坊使用宫调的衍化情况。“宋初循旧制,置教坊,凡四部”,之后阐述“平荆南”、“平西川”、“平江南”、“平太原”得乐工若干以及“藩臣所贡者”、“太宗藩邸”各多少人。既然说到“太宗藩邸”,可知这是宋太祖赵匡胤朝的事情,因为太宗还未即位。紧接着《宋史·乐志》记载:

所奏凡十八调、四十大曲: 一曰正宫调,其曲三,曰《梁州》、《瀛府》、《齐天乐》;二曰中吕宫,其曲二,曰《万年欢》、《剑器》;三曰道调宫,其曲三,曰《梁州》、《薄媚》、《大圣乐》;四曰南吕宫,其曲二,曰《瀛府》、《薄媚》;五曰仙吕宫,其曲三,曰《梁州》、《保金枝》、《延寿乐》;六曰黄钟宫,其曲三,曰《梁州》、《中和乐》、《剑器》;七曰越调,其曲二,曰《伊州》、《石州》;八曰大石调,其曲二,曰《清平乐》、《大明乐》;九曰双调,其曲三,曰《降圣乐》、《新水调》、《采莲》;十曰小石调,其曲二,曰《胡渭州》、《嘉庆乐》;十一曰歇指调,其曲三,曰《伊州》、《君臣相遇乐》、《庆云乐》;十二曰林钟商,其曲三,曰《贺皇恩》、《泛清波》、《胡渭州》;十三曰中吕调,其曲二,曰《绿腰》、《道人欢》;十四曰南吕调,其曲二,曰《绿腰》《罢金钲》;十五曰仙吕调,其曲二,曰《绿腰》、《彩云归》;十六曰黄钟羽,其曲一,曰《千春乐》;十七曰般涉调,其曲二,曰《长寿仙》、《满宫春》;十八曰正平调,无大曲,小曲无定数。*(元) 脱脱等撰《宋史》卷一百四十二,第3349页。

这段记载后,又记:“建隆中,教坊都知李德升作《长春乐曲》;乾德元年,又作《万岁升平乐曲》。”*同上,第3351页。建隆、乾德均是赵匡胤的年号,可再证“四十大曲”是太祖朝之事。“四十大曲”中,“正平调,无大曲,小曲无定数”,大曲实际采用十七调,而正平调用于小曲演奏,可知北宋初教坊采用的是十八调。

宋代陈旸《乐书》“教坊部”条记载:“圣朝循用唐制,分教坊为四部……自合四部以为一故,乐工不能徧习,第以大曲四十为限,以应奉游幸二燕,非如唐分部奏曲也。”这是宋初只用“四十大曲”的原因。有学者推论“四十大曲”是练习曲,固然不错,但“四十大曲”也是演奏曲,是为了“应奉游幸二燕”。这段记载下面还有一段话或不可忽略:“唐全盛时内外教坊近及二千员,梨园三百员,宜春、云韶诸院及掖庭之伎,不关其数,太常乐工动万余户。圣朝教坊裁二百员,并云韶、钧容、东西班,不及千人,有以见祖宗勤劳庶政,罔滛于乐之深意也。”*(宋) 陈旸撰《乐书》卷一百八十八,载《四库全书》经部九·乐书·乐类。抛开陈旸对朝廷的奉承语意,可知宋初教坊人数很少,远不及唐代,这是“乐工不能徧习,第以大曲四十为限”的原因。

再说太宗朝。《宋史·乐志》载:“太宗洞晓音律,前后亲制大小曲及因旧曲剙新声者,总三百九十。”*(元) 脱脱等撰《宋史》卷一百四十二,第3351页。并分别记载“凡制大曲十八”、“曲破二十九”、“琵琶独弹曲破十五”、“小曲二百七十”、“因旧曲造新声者五十八”,各类乐曲皆记载曲名、宫调。“凡制大曲十八”中有“平调《金觞祝寿春》”。太宗朝是北宋燕乐繁盛时期,不仅大曲演奏补足了十八调,“小曲二百七十”涵盖了燕乐二十八调的所有宫调。

再说真宗朝。《宋史·乐志》载:“真宗不喜郑声,而或为杂词,未尝宣布于外。”真宗朝教坊燕乐相对萧索,不仅没有新制曲,“民间作新声者甚众,而教坊不用也”*(元) 脱脱等撰《宋史》卷一百四十二,第3356页。。

再说仁宗朝。前引《宋史·乐志》载:“太宗所制曲,乾兴以来通用之,凡新奏十七调,总四十八曲。”*同上。仁宗朝教坊燕乐又进入繁盛期。虽然太宗所制曲“通用之”,对于仁宗朝来说,已经是旧曲;“凡新奏十七调,总四十八曲”则是时曲。可以推论,“教坊十七调”的音乐来源,早期受宋初“四十大曲”影响,乾兴以来的“新奏十七调”是其雏形,后来渐渐固定为“教坊十七调”。

清代凌廷堪《燕乐考原》曰:“《宋史》唯曲破、小曲,及因旧曲造新声者,能备二十八调,其余如教坊所奏,及队舞、大曲,皆阙七角调及三高调,但十八调;教坊正平调又云‘无大曲’,故乾兴以来,止用十七调也。”*(清) 凌廷堪著《燕乐考原》,雅粤堂丛书本,第25页。仁宗朝时,“太宗所制曲,乾兴以来通用之”,二十八调尚存,十七调只是“新奏”。凌氏考证燕乐甚臻细,但他说“故乾兴以来,止用十七调也”,“止用”,与《宋史·乐志》所云“新奏”不合。沈括《梦溪笔谈》、《补笔谈》均记述燕乐二十八调,《笔谈》成书于元祐间,晚于乾兴元年约70年。

教坊最终使用十七调是个渐进过程,仁宗朝后,“教坊十七调”渐次流行,在徽宗朝才最终固定,如前引《宋会要辑稿》所记“教坊、均容、衙前及天下州县燕乐,旧行一十七调”,事在徽宗政和八年之前;“将燕乐一十七调看详到大小曲三百二十三首”,由“大晟府镂板颁行”,是政和八年之事。

问题三:“教坊十七调”是哪十七个调?

《宋史·乐志》记载乾兴以来通用的“凡新奏十七调,总四十八曲”,其宫调是:“黄钟、道调、仙吕、中吕、南吕、正宫、小石、歇指、高平、般涉、大石、中吕、仙吕、双、越调,黄钟羽。”(案,笔者句读)*(元) 脱脱等撰《宋史》卷一百四十二,第3356页。“双”字后明显脱一“调”字,即使这样,也只有十六调,当漏记一调。仙吕、中吕各出现两次,当一为宫一为调。

凌廷堪《燕乐考原·后论》考《宋史·乐志》时云:“所谓十七调者,正宫、中吕宫、道宫、南吕宫、仙吕宫、黄钟宫(六宫);大石调、双调(《宋史》误脱“调”字,今补)、小石调、歇指调、商调(《宋史》误脱“商调”,今补)、越调、般涉调、中吕调、高平调、仙吕调、黄钟羽(即黄钟调)。(十一调。)”(案,引文中括号内文字为原文)*(清) 凌廷堪撰《燕乐考原》后记,雅粤堂丛书本,第177页。凌氏认为,《宋志》原脱“商调”,另脱“双调”后边的“调”字,补之。

宋代赵令畤《侯鲭录》卷五“元微之崔莺莺商调蝶恋花词”条,记载了他依据唐代元稹崔莺莺传奇所作的十二首《蝶恋花》,序曰:“……调曰商调,曲名蝶恋花。句句言情,篇篇见意,奉劳歌伴,先定格调,后听芜词。”*(宋) 赵令畤撰,孔凡礼点校《侯鲭录》卷五,知不足斋本,中华书局,2002年,第135页。赵令畤生活在两宋之交,宋代其他词作也有商调。可知,凌氏补“商调”并非无据。

宋初“四十大曲”中正平调下无大曲,实际上大曲用调十七种,这与仁宗朝“新奏十七调”(如按凌氏补商调)恰恰吻合,“新奏十七调”无正平调。太宗朝补齐了正平调,使“凡制大曲十八”有十八调,但正平调下只有一曲,如果该曲之后很少演奏,则亦与仁宗朝“新奏十七调”相合。可看出,宋初、太宗朝的大曲,对仁宗朝“新奏十七调”的形成影响较大。

至于北宋末年情况,《宋会要辑稿》记载的“教坊、均容、衙前及天下州县燕乐,旧行一十七调”,究竟哪一十七调?无史料记载。

问题四: 北宋曾有“八十四调”,与教坊宫调是什么关系?

宋人喜作八十四调,是受前代影响。《旧五代史·乐志》记载,后周枢密使王朴上奏时说:“黄帝吹九寸之管,得黄钟之声,为乐之端也。……乃命之曰十二律。旋迭为均,均有七调,合八十四调”,“宗周而上,率由斯道,自秦而下,旋宫声废”。按王朴的说法,八十四调为黄帝所创,秦以后失传。兵部尚书张昭提到: 梁武帝也曾“旋相为宫,得八十四调,与律准所调,音同数异。侯景之乱,其音又绝”*(宋) 薛居正等撰《旧五代史》卷一百四十五,中华书局,1975年,第1939、1940页。。隋代郑译、万宝常,唐代祖孝孙也推演过八十四调。《隋书·音乐志》载,郑译从龟兹人苏祗婆学习琵琶,通过“五旦”、“七调”来“推演其声”,“故成七调十二律,合八十四调。”*(唐) 魏徵等撰《隋书》卷十四,中华书局,1973年,第346页。《隋书·万宝常传》载,宝常“撰《乐谱》六十四卷,具论八音旋相为宫之法,改弦移柱之变。为八十四调”*(唐) 魏徵等撰《隋书》卷七十八,第1784页。。《新唐书·礼乐志》载:“孝孙又以十二月旋相为六十声、八十四调。”*(宋) 欧阳修、宋祁撰《新唐书》卷二十一,中华书局,1975年,第460页。郑译从龟兹琵琶“推演其声”,万宝常、祖孝孙采用的是旋宫之法。

北宋有关“八十四调”的记载主要见于仁宗朝和徽宗朝,仁宗著《景祐乐髓新经》,记载了八十四调的音位;徽宗朝亦作八十四调,并几次颁行天下。《宋史·乐志》记载,徽宗“命刘昺辑《燕乐新书》,亦惟以八十四调为宗”*(元) 脱脱等撰《宋史》卷一百四十二,第3345页。。《宋志》又载,徽宗诏颁大晟乐,时在政和三年(1113)。此后,徽宗朝再次颁乐。《宋会要辑稿·乐四》记载:“二年二月六日,大晟府奏:‘燕乐依月律撰词八十四调,乞颁行。’从之。”*(清) 徐松辑《宋会要辑稿》,影徐氏原稿,中华书局,1957年,第332页。查《宋史·乐志》:“四年正月,礼部奏:‘教坊乐,春或用商声,孟或用季律,甚失四时之序。乞以大晟府十二月所定声律,令教坊阅习。’仍令秘书省撰词。”*(元) 脱脱等撰《宋史》卷一百四十二,第3359页。《宋会要辑稿》记载的“二年二月六日……燕乐依月律撰词”应在政和四年后。政和后惟重和,宣和两个年号有二年,但重和二年无“二月六日”,因二月六日前已改元为宣和年。见《宋史·徽宗本纪》:“二月庚辰,改元。”*(元) 脱脱等撰《宋史》卷二十二,第403页。二月庚辰日是在六日之前。如果《辑稿》记载时间无误,“二年”应指宣和二年,即宣和二年(1119)颁行“燕乐依月律撰词八十四调”。

八十四调不胜其繁,难以用之实际。《宋会要辑稿·乐二》载:“(景祐三年)七月十三日,冯元等上《景祐广乐记》八十一卷。《因革》篇叙国朝制作云: ……又造《冲安之曲》,以七均演之为八十四,皆作声谱,以授有司。《冲安之曲》独未施行。”*(清) 徐松辑《宋会要辑稿》,影徐氏原稿,第291— 293页。这说明仁宗朝八十四调只是一种理论。徽宗朝颁行八十四调,在当时及其后多有批评。宋代蔡絛《铁围山丛谈》云:“(八十四调)自魏晋后至隋唐,已失徵、角二调之均韵矣。……及政和间作燕乐,求徵、角调二均韵亦不可得……此犹多方以求之,稍近于理,自馀凡谓之徵、角调,是又在二者外,甚谬悠矣。”*(宋) 蔡絛撰《铁围山丛谈》卷二,知不足斋本,中华书局,1983年,第23— 24页。《文献通考》引《中兴四朝·乐志》叙曰:“政和间,诏以大晟雅乐施于燕饗,御殿按试,补徵角二调,播之教坊,颁之天下。然当时乐府奏言: 乐之诸宫调多不正,皆俚俗所传。及命刘昺辑《燕乐新书》,亦惟以八十四调为宗,非复雅音,而曲燕昵狎,至有援‘君臣相说之乐’以藉口者。末俗渐靡之弊,愈不容言矣。”*(宋) 马端临著《文献通考》卷一百四十六,武英殿本,中华书局,2011年,第4410页。《中兴四朝》即南宋李心传修《中兴四朝国史》,该书不见后传。所谓“末俗渐靡之弊,愈不容言矣”,可看作是南宋人的一种批评。

虽然“燕乐依月律撰词八十四调”,但八十四调在演唱实践中难以用之。这因为,八十四调采用律吕音系,燕乐采用宫调音系,属于两种不同音乐。将八十四调用之燕乐,乐工很难掌握。早在徽宗朝之前,深通音律的沈括已经讲明八十四调难以应用的原因,《梦溪笔谈》曰:“隋柱国郑译始条具七均,展转相生,为八十四调,清浊混淆,纷乱无统,竞为新声。自后又有犯声、侧声、正杀、寄杀、偏字、傍字、双字、半字之法。从、变之声,无复条理矣。”*(宋) 沈括著《元刊梦溪笔谈》卷五,影元刊本,文物出版社,1975年,第20页。

尽管仁宗撰《乐髓新经》、徽宗颁八十四调,纵观整个北宋,教坊经常采用的仍是“燕乐二十八调”以及后来通行的“教坊一十七调”,北宋末流布天下州县的是“旧行一十七调。”

三、 南宋“七宫十二调”考索

《宋史·乐志》记载,南宋高宗朝撤罢教坊、钧容班。建炎初年即省教坊,后来复置,绍兴末年“复省”,“绍兴三十年,复诏钧容班可蠲省……绍兴三十一年有诏,教坊即日蠲罢,各令自便”。*(元) 脱脱等撰《宋史》卷一百四十二,第3361页。南宋采用燕乐的教坊、钧容不复存在,而民间词调中燕乐宫调仍在使用。词调与教坊音乐,二者的音乐载体不同,但音乐性质均为燕乐。考察分析南宋的燕乐,需以词调为主。

张炎(1248— 1320?)《词源》作于宋亡后,是有宋一代词学的综述性著作,张炎精音律,对词调音乐所记较为详备。将张炎《词源》作为分析文本,可以了解南宋民间词调采用燕乐宫调的大致情况。

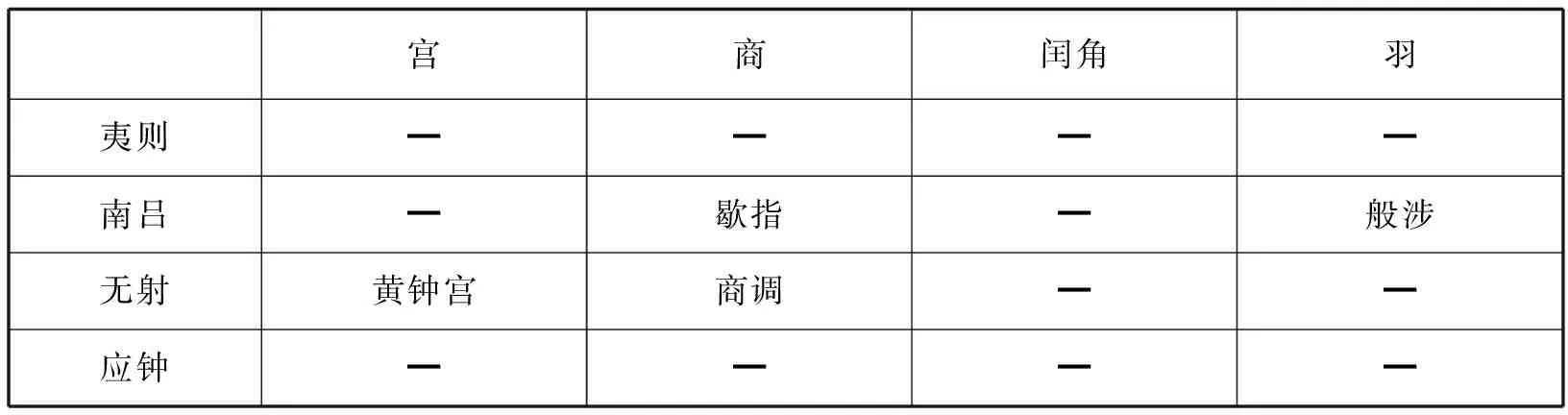

张炎《词源》提出了“七宫十二调”的概念,其《词源·十二律吕》云:“律吕之名总八十四,分月律而属之。今雅俗只行七宫十二调。”并一一列出律吕与七声对应的调名*(宋) 张炎撰《词源》卷上,万有文库,王云五主编,商务印书馆,民国二十六年,第9页。。《词源·宫调应指谱》又云:“七宫: 黄钟宫、仙吕宫、正宫、高宫、南吕宫、中吕宫、道宫。十二调;大石调、小石调、般涉调、歇指调、越调、仙吕调、中吕调、正平调、高平调、双调、黄钟羽、商调。”*同上,第16页。(案,《词源·十二律吕》所记八十四调中,正宫又作正黄钟宫,黄钟羽又作羽调)《词源·十二律吕》所述八十四调包含部分宫调的俗名,可据此辑出“七宫十二调”所在的音位:

表三 据《词源》所记八十四调音位辑出的“七宫十二调”音位(Z)

说明:

(1) 此表采用“之调”排列。

(2) 此表调名采用《词源·宫调应指谱》所用调名。

与本文第一节中表一不同,此表采用“之调”排列,如果将其换算成“为调”,则与《补笔谈》所对应的调名、调名排序完全相同(案,羽调,《补笔谈》作大吕调,实一调,见前考)。与蔡元定《燕乐》所记相对应的调名及调名排序,二者也是相同的。如果再与第一节中分析的北宋柳永《乐章集》使用的宫调相比,二者均无角均下的宫调,似可证,有宋一代的词调音乐,极少采用角调,查《钦定词谱》所记词牌宫调,可证。

分析张炎《词源》中的“七宫十二调”,需分析其音乐源头。宋词的音乐来源是多元的,其中,唐代教坊曲、唐大曲、小曲、舞曲以及宋初大曲是其重要源头。

先分析唐代教坊音乐对宋代词调的影响。这里选《钦定词谱》作分析文本。清代康熙年间编纂的《钦定词谱》收词谱八百二十六调,大多宋人所作,其中采唐教坊曲名者一百零五调,不排除有因旧曲创新声。另,注明源自唐大曲者八: [三台][薄媚][木笪][甘州遍][水调歌头][清平调][凉州][伊州];源自唐小曲者四: [婆罗门引][竹枝][柳枝][浪淘沙];源自唐舞曲者四: [回波乐][柘枝引](《词谱》原注: 唐教坊曲,乐府杂录: 健舞曲)[天仙子](《词谱》原注: 唐教坊曲,属龟兹部舞曲)[何满子](《词谱》原注: 唐教坊曲,又属舞曲)*(清) 陈廷敬、王奕清等编《钦定词谱》,影内府本,中国书店,1983年。。这几部分加起来,除去既是教坊曲又是舞曲重复者,约占《词谱》所收八百二十六调的14.28%。尚有疑似出自唐教坊曲者,如[三奠子][破字令][韵令](如韵令,《词谱》注: 《唐教坊记》有《上韵》、《中韵》、《下韵》三小曲,《韵令》调名疑出于此),不予统计。《钦定词谱》是中国古代搜集词牌最全的一部词谱,且有考证,但仍有疏漏,也可能会有所讹误,以上统计只能说明大致情况,不过这也是有意义的,可以看出唐代教坊曲、大曲、小曲、舞曲对宋代词调音乐有较大影响。

再看宋初大曲。《宋史·乐志》记载的北宋初“四十大曲”,多为前代流传作品,其中一些大曲名与宋代词牌名相同,如《梁州》、《万年欢》、《剑器》、《薄媚》、《伊州》、《清平乐》、《绿腰》、《胡渭州》等,说明宋词从前代大曲或大曲片断中吸取音乐。也有宋代的大曲,如《泛清波》,不见前传,宋词有《泛清波摘遍》,当为大曲之片断。另有一些大曲名不见于后之词牌,如《瀛府》、《保金枝》、《中和乐》、《大明乐》、《降圣乐》、《嘉庆乐》、《君臣相遇乐》、《庆云乐》、《道人欢》、《罢金钲》等,这可能是一些大曲仅传播于宫廷而未流向民间。

后来,宫廷燕乐创制了许多新曲,如太宗“前后亲制大小曲及因旧曲剙新声者,总三百九十”,仁宗朝“新奏十七调,总四十八曲”等;而民间也新创作了大量词调。如果说,宋代词调音乐与北宋早期教坊音乐存在“词曲同源”现象,那么,这时已经出现“词曲音乐分流”。

张炎记载的“七宫十二调”各调名,是在北宋燕乐“二十八调”之内,但比仁宗朝以来“凡新奏十七调”多出高宫、正平调。这里,就多出的高宫、正平调两调作分析。

《钦定词谱》采用正平调的词牌有: [归去来][忆汉月][导引][燕归梁][鹧鸪天][淡黄柳][瑞龙吟]。似可看出,仁宗朝后,教坊燕乐中正平调渐渐不用,而词调音乐仍在传续宋初小曲中的正平调。《钦定词谱》采用高宫的词牌很少,只有[念奴娇][凉州歌]。因苏东坡“大江东去”词在宋代即有很大影响,南宋以[念奴娇]填词者较北宋为多,宋代王灼《碧鸡漫志》载:“今大石调念奴娇,世以为天宝间所制曲,予固疑之。然唐中叶渐有今体慢曲子,而近世有填连昌词入此曲者,後复转此曲入道调宫,又转入高宫、大石调。”*(宋) 王灼著《碧鸡漫志》卷五,知不足斋本,载《中国古典戏曲论著集成》(一),第142页。可知,[念奴娇]原为大石调,后来可入高宫。正因为[念奴娇]是常用词牌,也可采用高宫演唱,《词源》中“七宫十二调”有高宫并不奇怪。可以看出,南宋词调音乐是承续北宋早期词调所用宫调。

张炎《词源》所说“今雅俗只行七宫十二调”,“今”当指南宋。这里,将南宋一些词集所收词牌采用的宫调与《词源》对照,以考察“七宫十二调”的实际使用情况。此处不依据《钦定词谱》考证,因其所收宋词虽注明宫调,但不是第一手材料,只能看出宋词受前代音乐的影响,不能推定南宋词牌的实际用调。

流传至今的南宋所编宋词别集,如朱淑真《断肠集》、叶梦得《石林词》等,均不记宫调。词总集如黄升编《花庵词选》、周密编《绝妙好词》等,也只有个别词记有宫调。因此,遴选南宋姜夔的《白石道人歌曲》、吴文英的《梦窗词集》作为分析文本,可以在一定程度上了解南宋情况。

姜夔(1154— 1221)《白石道人歌曲》卷二令、卷三慢,记载的词牌中少数注有宫调: 高平调、黄钟宫、俗名大石黄钟商、黄钟商,其[玲珑四犯]后标明: 双调世别有大石调一曲。卷四收自制曲十三调,有旁谱者十二种,注明调名九种: 中吕宫、正平调近、越调、仙吕宫、无射宫、黄钟角、仙吕调犯商调、双调。[疏影]未注调名,但前一词[暗香,仙吕宫]小序提到:“辛亥之冬,予载雪诣石湖止既月,授简索句且徵新声,作此两曲……乃名之曰暗香、疏影。”可知[疏影]也为仙吕宫。[徵招]一词也未注宫调,但小序提到“此曲依《晋史》名曰黄钟下徵调”*(宋) 姜夔撰《白石道人诗集歌曲》卷四,四部备要集部,据愉园丛书本校刊,上海中华书局,第3、6页。,可知[徵招]采用的是律吕。仅就燕乐宫调而言(不计律吕),《白石道人歌曲》实采十调: 高平调、黄钟宫、大石、双调、中吕宫、正平调、仙吕宫、越调、仙吕调、商调。

吴文英(1200— 1260)有《梦窗词集》传世,今人《梦窗词集校笺》中许多词牌记有调名,其中一些既注明律吕又注相应俗名,如无射商俗名越调、夹钟商俗名双调、黄钟商俗名大石调、林钟羽俗名高平调、夷则宫俗名仙吕宫、中吕商俗名小石、夷则商俗名越调、夹钟羽俗名中吕调、黄钟宫俗名正宫、夷则商俗名林钟商、夷则商俗名商调、夷则羽俗名仙吕调、林钟商俗名歇指调、无射商俗名羽调、太簇宫俗名中管高宫。另有四个犯调: 无射商俗名越调犯中吕宫又犯正宫、黄锺商俗名大石调犯正平调、夷则商犯无射宫、夷则羽俗名仙吕调犯双调。这些调名的音位绝大多数正确,偶有误: 一是既云“夷则商俗名越调”,又云“夷则商俗名林钟商”、“夷则商俗名商调”,林钟商、商调为一调两称,对应音位是夷则商,“夷则商俗名越调”显然有误。考彊邨老人本《梦窗词集》,该词作夷则商。二是所云“无射商俗名羽调”,误。羽调不在商声系统而在羽声系统,应作“无射羽俗名羽调”,考张炎《词源》可证。还有一些词牌只记律吕名,如中吕商、黄钟商、夷则商、夹钟商等。另,[暗香疏影]词不记调名,校者注:“朱四校本、《全宋词》据张肎自注宫调作夹钟宫。”可知,《梦窗词集》记载的宫调名(不计律吕)实有十三种: 越调、双调、小石调、大石调、高平调、仙吕宫、商调、中吕调、正宫、歇指调、羽调、仙吕调、正平调。*(宋) 吴文英撰,孙虹、谭学纯校笺《梦窗词集校笺》,中华书局,2014年。。

《白石道人歌曲》、《梦窗词集》所收宫调均在“七宫十二调”范围内,特别是二者都有正平调,与张炎所论相合。但无高宫。

姜、吴均精通音律,他们的词作既能依宫调演唱,又能依律吕定调,二人还能自度新腔,这在南宋应属个例,但从他们使用宫调的情况中,仍可在一定程度上看出南宋词调音乐在实践中的应用。南宋中叶后,词牌渐渐蜕变为纯文学体裁,而一些精通音律的词家仍按燕乐宫调填词,也有用律吕制曲,自度新曲,丰富词调音乐,但没有形成普遍现象。

与“燕乐二十八调”、“教坊十七调”是当代人的称呼不同,《词源》所说的“七宫十二调”,是张炎在宋亡后对南宋词所用宫调的归纳总结,但能较为客观地记录南宋词调音乐的基本情况。

四、 元代“六宫十一调”考析

如同“一十七调”是源于北宋语境下的称谓,“六宫十一调”则始见于元代史料。这里,对此考理析义。

元代最早记载“六宫十一调”的史料是燕南芝庵《唱论》,该作是中国最早一部较为系统论述演唱艺术的著述,约成书于元代初年,笔者曾撰《燕南芝庵〈唱论〉成书年代考》,可参看*白宁著《燕南芝庵〈唱论〉成书年代考》,载《乐府新声》2010年第4期,第110页。。载有《唱论》的元代史料有三种:

一、 杨朝英辑《乐府新编阳春白雪》,是元代最早一部散曲选本,约成书于元仁宗皇庆、延祐年。主要版本有: (1) 元刻十卷本,现存最古版本;(2) 残元本,存二卷,以上二本现藏南京图书馆;(3) 九卷本,旧钞,现藏国家图书馆;(4) 六卷本,辽宁图书馆藏罗振玉收藏的钞本。以上几种均于卷首载《唱论》全文,署“燕南芝庵先生撰”。

二、 周德清《中原音韵》,是中国最早一部曲韵著作,作者后序撰于泰定甲子秋(1324)。该作载《唱论》的部分内容,不署作者。

三、 陶宗仪《南村辍耕录》,笔记小说。陶宗仪(1329—1412)由元入明,序作于至正丙午(1366),可知其书成于元代。该作卷二十七有“燕南芝庵先生唱论”条,载《唱论》的绝大部分内容。

以上三种史料载《唱论》时,均全文引用其中“六宫十一调”的内容。这里,依据元刻十卷本《阳春白雪》所载《唱论》,将“六宫十一调”内容引用如下,再注明各本异同:

大凡声音各应于律吕,分于六宫十一调。共计十七调宫。仙吕调唱清新绵邈,南吕宫唱感叹伤悲,中吕宫唱高下闪赚,黄钟宫唱富贵缠绵,正宫唱惆怅雄壮,道宫唱飘逸清幽,大石唱风流醖藉,小石唱旖旎妩媚,高平唱条物滉漾,般涉唱拾掇坑堑,歇指唱急并虚歇,商角唱悲伤宛转,双调唱健捷激袅,商调唱悽怆怨慕,角调唱呜咽悠扬,宫调唱典雅沉重,越调唱陶写冷笑。*(元) 杨朝英辑,(清) 柳如是校《乐府新编阳春白雪》,仿真影印元刻十卷本,南京图书馆珍藏丛刊,江苏人民出版社,2007年。

他本(不含残元本)与元刻十卷本所载基本相同,个别字句有出入:

“大凡声音各应于律吕,分于六宫十一调”,辍耕录本无“大”字,“应于”作“应”,“分于”作“分”。

“共计十七调宫”,中原音韵本、辍耕录本均作“十七宫调”,辍耕录本无“计”字。

“仙吕调唱清新绵邈”,辍耕录本作“仙吕宫唱”;中原音韵本无“唱”字,以下各宫调下也无“唱”字。

“黄钟宫唱富贵缠绵”,六卷本“黄钟”作“黄中”,当讹字。

“高平唱条物滉漾”,九卷本“条物”作“条畼”,辍耕录本作“条拗”。

“双调唱健捷激袅”,中原音韵本作“健悽”。

从《唱论》到载有《唱论》所记“六宫十一调”的《阳春白雪》、《中原音韵》、《南村辍耕录》,这四部著述的成书年代贯穿于元代始终,且《阳春白雪》为曲本、《中原音韵》为曲韵,可以推知,“六宫十一调”对以散曲、杂剧为主体的元代北曲音乐有着较大影响。

虽然元刻十卷本、九卷本、六卷本《阳春白雪》所载《唱论》均记作“十七调宫”,后世多依《中原音韵》或《南村辍耕录》所记,称“十七宫调”,本文也采用“十七宫调”的概念。

从字面上看,“十七宫调”似乎是对“六宫十一调”的累加,但古人行文很少重复,强调“十七宫调”也可能是在传递一种理念。《中原音韵》在“乐府共三百三十五章”后有小注:“自轩辕制律一十七宫调,今之所传者一十有二。”*(元) 周德清著《中原音韵》,元刻本,载《中国古典戏曲论著集成》(一),第224页。把“一十七调”追溯到轩辕,显然是附会之说,但周氏强调的是“一十七调”的传承较早,其义显见。那么,元人所说“十七宫调”源自哪里?当然传自于前代。根据本文第二节分析,很可能源于北宋的“教坊十七调”,或者说,是北宋末颁行天下州县的“一十七调”作为一种观念形态在元代的一种体现。

首先,分析北宋教坊宫调在后世的传播。

北宋末“靖康之变”,金人尽掳宋室,也将宫廷乐工、乐器掳走。《宋史·乐志》载:“靖康二年(案,1127年),金人取汴,凡大乐轩架、乐舞图、舜文二琴、教坊乐器、乐书、乐章、明堂布政闰月体式、景阳钟并虡、九鼎皆亡矣。”*(元) 脱脱等撰《宋史》卷一百二十九,第3027页。南渡后不久,蠲罢教坊和钧容班,南宋宫廷燕乐式微。

金国虽将北宋宫廷乐工掠走,早期并不重视宫廷礼乐,至皇统元年(1141)才开始使用宋乐。《金史·乐志》载:“皇统元年,熙宗加尊号,始就用宋乐。”*(元) 脱脱等撰《金史》卷三十九,中华书局,1975年,第882页。开始是用雅乐,后来也用教坊燕乐。清代《御定律吕正义后编》卷九十载:“皇统二年……有司又奏: 太常工人数少,即以渤海汉人教坊及大兴府乐人兼习,以备用。从之,于是元日圣诞上寿仪教坊奏乐。”*(清) 《御制律吕正义后编》卷九十,载《四库全书》经部·御制律吕正义后编。到了世宗、章宗朝,礼乐制度已经“粲然大备”,教坊音乐随之发展,《金史·乐志》载:“大定、明昌之际,日修月葺,粲然大备。其隶太常者,即郊庙、祀享、大宴、大朝会宫县二舞是也。隶教坊者,则有铙歌鼓吹,天子行幸卤簿导引之乐也。”*(元) 脱脱等撰《金史》卷三十九,第881页。“大定”、“明昌”分别是金世宗、金章宗的年号。显然,金代宫廷教坊延续的是北宋教坊音乐。对于女真族自己的音乐,金人则称作“本国旧音”。

金天兴二年(1233),蒙古军攻占金国的南京汴梁,第二年金亡,汴梁城百姓逃亡,金国宫廷乐工也流落四方。后来,蒙古大汗窝阔台(后被元朝追认为元太宗)接受孔子后裔孔元措的建议,收集散在民间的金国乐工,置之东平,用以祭孔。《元史·礼乐志》载,太宗十一年(1239),“元措奉旨至燕京,得金掌乐许政、掌礼王节及乐工翟刚等九十二人。十二年夏四月,始命制登歌乐,肄习于曲阜宣圣庙”。其后,蒙哥(后被元朝追认为宪宗)开始用东平乐工祭祀日月山,《元志》载,宪宗二年(1252)“始用登歌乐祀昊天上帝于日月山”*(明) 宋濂等撰《元史》卷六十八,中华书局,1976年,第1691、1692页。。忽必烈即位不久建立元朝,此前将礼乐中心由东平转到中都(元中都后改大都,今北京市),并征招儒户为乐工,搜访金代宫廷乐工。《新元史·乐志》载: 至元三年(1266)十二月,“籍近畿儒户三百八十四人为乐工。先是,召用东平乐工凡四百一十二人,中书以东平地远,惟留其户九十有二,余尽遣还”*柯劬忞著《新元史》卷九十一,台湾开明书店铸版,1962年,第210页。。《元史·礼乐志》载: 至元六年(1269)春正月,“搜访旧教坊乐工,得杖鼓色杨皓、笛色曹楫、前行色刘进、教师郑忠,依律运谱,被诸乐歌。六月而成,音声克谐,陈于万寿山便殿,帝听而善之。”*(明) 宋濂等撰《元史》卷六十七,第1665页。元平南宋后,又收集原南宋乐工、乐器,《续资治通鉴》卷一百八十二载: 至元十三年(1276)二月,“元谕临安新附府州司县官吏军民人等曰:‘……秘书监图书、太常寺祭器、乐器、法报、乐工、卤簿、仪卫……尽仰收拾。’”《续资治通鉴》卷第一百八十六又载: 至元二十一年二月,“括江南乐工”*(清) 毕沅撰《续资治通鉴》卷一百八十二、卷一百八十六,中华书局,1957年,第4979— 4980、第5085页。。分析以上史料可以看出,元代早期的宫廷乐工,骨干力量是东平的礼乐队伍,这来自于窝阔台朝收集的散在民间的金代乐工,忽必烈朝又收集南宋乐工,这两支队伍的音乐来源都传自于北宋宫廷。忽必烈征招近畿儒户为乐工,后之乐人所受音乐训练仍是源自北宋的宫廷燕乐。

燕乐是比较复杂的音乐,其音律需与律吕对应又有自身特色,各种乐器要相合,曲目训练又是长期的事情,不是一朝一夕所能形成的。金、元宫廷教坊所用燕乐,并不是女真族、蒙古族的音乐,而是源自于北宋王朝。金灭北宋、蒙古灭金,两次大的战争对社会生活造成极大破坏,民不聊生,乐工也不能幸免,这造成一部分燕乐传承断档,有些宫调或宫调下的曲子没能流传下来,北宋末年的“一十七调”可能因此而有所流失,但燕乐曾有过的“一十七调”有可能成为一种理念而在乐工中代代相传。

再看燕乐宫调在宋、金、元民间的传承。

第一节已经述及北宋徽宗朝几次颁乐于天下,这使宫廷音乐流向各地。“靖康之变”时,一些北宋宫廷乐工流散民间。南宋乾道六年(1170),范成大出使金国,路过真定(今河北正定)时,看到了流落在金的北宋旧乐工表演音乐歌舞,范氏回来后写《真定舞》诗:“紫袖当棚雪鬓凋,曾随广乐奏云韶,老来未忍耆婆舞,犹倚黄钟衮六幺。”题下有小注:“虏乐悉变中华,惟真定有京师旧乐工,尚舞高平曲破。”*傅璇琮等主编《全宋诗》卷二二五三,北京大学出版社,1998年,第25853页。“黄钟”、“高平”,均为燕乐宫调名;“六幺”为北宋常见演唱曲,“曲破”为北宋演唱曲式。

诸宫调是北宋末年民间一种说唱形式,王国维先生《宋元戏曲史》考董解元《西厢记》为诸宫调,甚确。诸宫调演唱采用多种宫调,连缀诸曲,以致成为后来北曲“宫调—曲牌连缀体”的一个重要音乐来源。南宋初孟元老的《东京梦华录》追记了徽宗崇宁至宣和(1102—1125)间在东京开封的见闻,其中有:“孔三传,耍秀才,诸宫调。”*(宋) 孟元老著《东京梦华录》,上海古典文学出版社,1956年。北宋后,诸宫调在南宋与金代民间都有流传,在南宋者,如南宋吴自牧《梦粱录》记载:“说唱诸宫调,昨汴京有孔三传,编成传奇灵怪,入曲说唱。今杭城有女流熊保保及后辈女童皆效此,说唱亦精,于上鼓板无二也。”*(宋) 吴自牧撰《梦粱录》,浙江人民出版社,1980年,第193页。在北方,金代早期残本《刘知远》、董解元《西厢记》(以下按曲学界惯例,简称“董西厢”)均为诸宫调曲本。“董西厢”宫调的使用情况是: 仙吕调、般涉调、黄钟调、高平调、商调、双调、中吕调、大石调、正宫、正宫调、越调、道宫、黄钟宫、小石调、南吕宫、南吕调、羽调*(金) 董解元撰《西厢记诸宫调》,文学古籍刊行社,1955年。。表面看是十七调,但其中高平调、南吕调实为一调,黄钟调与羽调亦为一调(均见前考),正宫调即正宫,实为十四调。明明一调两名却分别用之,是不是为了凑成“十七调”以示正宗?不排除有这种可能。

北宋燕乐经金至元,虽然多有聚散流阙,仍在一定程度上得以后传,其中,起重要作用的是各朝教坊。宋元间,乐人爱以“教坊格范”自居,这里引用几则史料。宋代江少虞《宋朝事实类苑》卷四十载:“今世乐艺,亦有两般格调: 若教坊格调,则婉媚风流;外道格调,则粗野嘲哳。至于村歌社舞,则又甚焉。”*(宋) 江少虞撰《宋朝事实类苑》卷四十,上海古籍出版社,1981年,第516页。《永乐大典戏文三种》之《张协状元》,开场有末白:“略停笑语,试看别样门庭。教坊格范,绯绿可仝声。”*钱南扬校注《永乐大典戏文三种校注》,中华书局,1979年,第2页。《全元散曲》中,收乔吉套数[越调·斗鹌鹑](歌姬),首曲有句:“教坊驰名,梨园上班,院本诙谐,宫妆样范。”钟嗣成小令[双调·凌波仙](吊鲍吉甫),其中有句:“谈音律,论教坊,占断排场。”*隋树森编《全元散曲》,中华书局,1964年,第643、1366页。元代乐人隶籍教坊,传承的是前代燕乐,许多人还追求教坊格调,那么,对于教坊“十七调”应该有所耳闻,甚至会很在意。至于十七调源自哪朝?是哪十七个调?许多乐人未必说得清,但“十七调”或“十七宫调”却可能被他们视为圭臬。

要弄清燕南芝庵《唱论》提到的“六宫十一调”究竟有哪些调,需要先还原这些调所在音位。因“六宫十一调”源自北宋“燕乐二十八调”,这里,依据第一节分析的“燕乐二十八调”音位,推出元代“六宫十一调”的音位:

表四 据北宋“燕乐二十八调”推出《唱论》记载的“六宫十一调”音位(W)

(续表)

说明: 《唱论》中“宫调”、“角调”所指不详,不列入此表。

“六宫十一调”是哪些调?《唱论》似乎已经说清,实际上,《唱论》提到的角调、宫调并不是调名,而是属于古人所说“七均”中的角均、宫均。这样,《唱论》讲的就是十五调了,这又与“共计十七宫调”之说不符。如果宫调、角调确实指调名,那么,是指何调?需要考究。

先说“宫调”。如果考虑脱字因素,依据北宋“一十七调”反推,属“宫”者有六: 仙吕宫、中吕宫、黄钟宫、道宫、正宫、南吕宫,而“六宫十一调”属“宫”者为南吕宫,中吕宫,黄钟宫,正宫,道宫,较“十七调”缺仙吕宫,其语义不明的“宫调”有可能是仙吕宫。假设钞脱“仙吕”二字,加上这二字反倒牵强,成了“仙吕宫调唱典雅沉重”,古人不会说“仙吕宫调”而只称“仙吕宫”。

有一种可能,即《唱论》这段记述原来是:“仙吕调唱清新绵邈,宫调唱典雅沉重”,这样,“宫调”是指仙吕宫。由于将后一句记错了位置,或钞写者串行,才出现了解释不通的问题。这种可能是存在的,但无据可证。

再说“角调”。北宋乾兴以来通用的“凡新奏十七调”并无角声之调;金代角声之调也很少使用,残本《刘知远》用过商角,这可能源自于北宋民间诸宫调的传承,《唱论》中的“商角唱悲伤宛转”可能与此有关。至于《唱论》所说的“角调唱呜咽悠扬”,有可能是用“角调”二字去补所漏记的那个调名。

清代凌廷堪考燕乐甚详,也偶有讹误,如他认为元代没有商角调。《燕乐考原·燕乐二十八调说下》考《中原音韵》、《南村辍耕录》中“皆云有六宫十一调”,云:“盖元人不深于燕乐。见中吕、仙吕、黄钟三调与六宫相复,故去之,妄易以宫调、角调、商角调耳,所以此三调皆无曲也。”*(清) 凌廷堪撰《燕乐考原》,雅粤堂丛书本,第177页。元代实际上有商角调,元代杨朝英编散曲集《乐府新编阳春白雪》收庾吉甫[商角调]套数两段,第一套曲牌为[商角调·黄莺儿][踏莎行][盖天旗][垂丝钓][尾],第二段曲牌为[商角调·黄莺儿][踏莎行][盖天旗][应天长][尾]。*(元) 杨朝英辑,(清) 柳如是校《乐府新编阳春白雪》卷二,仿真影印元刻十卷本,南京图书馆珍藏丛刊,江苏人民出版社,2007年。元代张翥(1287—1368)《蜕岩词》有《定风波》(商角调)词,首句是:“恨行云、特地高寒,牢笼好梦不定。”*(元) 张翥撰《蜕岩词》卷下,载唐圭璋编《全金元词》,中华书局,1979年,第1011页。凌氏只据正史、笔记而不据曲本、词作,或所见史料有限,让人叹为可惜。

综合以上分析,似可推论: 《唱论》中“六宫十一调”之说并非燕南芝庵的总结,而是记载了代代乐工传述的教坊用语,在长期传承中出现讹漏,只剩下“宫调”、“角调”之名,究竟是哪两个调?在元代初期时已经说不清了。

笔者曾查《全宋诗》收释明辨《偈》八首,其六有句“吹尽风流大石调,唱出富贵黄钟宫”*傅璇琮等主编《全宋诗》卷一六五〇,北京大学出版社,1998年,第18481页。,这与后世燕南芝庵《唱论》记载的“大石唱风流醖藉”、“黄钟宫唱富贵缠绵”恰恰相合。拙著《燕南芝庵〈唱论〉研究》论证“六宫十一调”时曾引此证,指出:“这段记述很可能也不是元人所作,而是前代教坊一代代传承的有关制词与演唱的一种格范。”并云:“由于这则史料是孤证,为慎重见,我们目前只推定确有这种可能。”*白宁著《燕南芝庵〈唱论〉研究》,人民音乐出版社,2014年,第221页。

《唱论》有关“仙吕调唱清新绵邈,南吕宫唱感叹伤悲,中吕宫唱高下闪赚,黄钟宫唱富贵缠绵……”这段记载,后载于《中原音韵》,由于《中原音韵》对后世影响广泛,后人多循《中原音韵》而论之。这段记载所讲宫调格范,后有学者称之“宫调声情论”。考明代曲学言及“声情”者多不涉及宫调,首先将“声情”与“宫调”联系起来的是《九宫谱定》,其云:“凡声情既以宫分,而一宫又有悲欢、文武、缓急、闲闹,各异其致。如燕饮陈诉、道路军马、酸凄调笑,往往有专曲,约略分注第一过曲之下。然通彻曲义,亦可弗以为拘也。”清初《御定曲谱》卷首引该作,不署撰者*(清) 王奕清等编《御定曲谱》,载《四库全书》(集部)影印文渊阁本,图书出版社,2008年,第407页。。清代梁廷枏《曲话》曰:“《九宫谱定》,不知谁氏所作,但署‘东山钓史、夗湖逸者仝辑’。”*(清) 梁廷枏著《曲话》,曲话三种本,载《中国古典戏曲论著集成》(八),中国戏剧出版社,1960年,第 281页。“东山钓史”是明末清初的查继佐的晚号。将“声情”与“六宫十一调”直接联系起来者,始于清代刘熙载《艺概·词曲概》:“北曲六宫十一调,各具声情,元周德清氏已传品藻。”*(清) 刘熙载著《艺概》,载《中国古典戏曲论著集成》(九),中国戏剧出版社,1959年,第117页。

在中国古代文化中,音乐具有表义作用,如《周官·大司乐》云:“乃奏黄钟,歌大吕,舞《云门》,以祀天神”*《周礼》,载修海林编著《中国古代音乐史料集》,世界图书出版西安公司,2000年,第19页。等;《礼记·月令》以十二律应十二月。后来,不仅把五声与祭祀、方位、季节对应,也强调音乐的情感倾向,《战国策》记载荆轲刺秦王前在易水边作别,荆轲歌“‘风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还’,复为忼慨羽声,士皆瞋目,发尽上指冠”*(汉) 刘向《战国策》,四部备要本,岳麓书社,1988年,第314页。。古人多将商声与凄怆、悲伤相联系,将羽声与慷慨、悲壮相联系。三国时阮籍《咏怀诗》云:“素质游商声,凄怆伤我心。”晋代陶潜《咏荆轲》诗云:“商音更流涕,羽奏壮士惊。”*(清) 沈德潜选《古诗源》,中华书局,2006年,第119、176页。唐代刘长卿《听笛歌留别郑协律》有句:“商声寥亮羽声苦,江天寂历江枫秋。”*(清) 彭定求等编《全唐诗》卷一百五十一,中华书局,1960年,第1575页。宋代张弘道《题汪水云诗卷》有句:“为我援琴作商声,和以长吟商声悲。”李远《七言诗》(仆久客钱塘有吹笛月下者同旅闻之凄然皆有归思属令赋之)其中有句:“商声悽悲羽声壮,行子忽忽难为情。”*傅璇琮等主编《全宋诗》卷三六七二、卷二三三九,中华书局,北京大学出版社,1998年,第40075、26884页。《唱论》中的“商调唱悽怆怨慕”,应该与古代这种观念有关。

依今人视角,一首曲子表现什么样的情感意蕴,主要取决于文词,作曲需与之相应。但元代北曲是曲牌音乐,先有曲后填词,曲调适合表现什么样的情感意蕴,就应该填入相应的内容。这就决定了音乐对制词有一定的制约作用。从音乐实践看,特点鲜明的旋律、节奏,在一定程度上可以表达一定的音乐风格甚至感情色彩。不同调式有着细微的色彩差别,可以用来表达一定的音乐倾向。但就总体而言,曲牌音乐由于旋律较为固定,制词者又有不同的情感表现意图,因此,并不是所有的套数、小令、乐府都能表现出宫调格范所要求的情感表现特征。

中国传统音乐文化重视宫调表达的音乐倾向,也有着音乐自身的因素。前文在分析“为调”、“之调”时指出,北宋多用“为调”,强调杀声,突出调式的音乐特色。元初宫调传自于北宋,《唱论》中“仙吕调唱清新绵邈;南吕宫唱感叹伤悲……”这段记述,在一定程度上反映着因为强调调式音乐特色而得出的对宫调表达情感意蕴的音乐倾向。

元代史料记载的“六宫十一调”,是否就是元代演唱实践采用的宫调?

《中原音韵》在“乐府共三百三十五章”记宫调十二及各宫调下的曲牌名称,这十二个宫调是: 黄钟、正宫、大石调、小石调、仙吕、中吕、南吕、双调、越调、商调、商角调、般涉调*(元) 周德清著《中原音韵》,元刻本,载《中国古典戏曲论著集成》(一),第224— 229页。。元代实际使用宫调到底是多少?这里考察金、元两代的曲本曲集(案,元末南戏“不叶宫调”,不在考察范围内)。

先分析金代情况。元代锺嗣成《录鬼簿》卷上“前辈已死名公有乐府行于世者”,先曰:“董解元(大金章宗时人,以其创始,故列诸首)。”*(元) 钟嗣成著《录鬼簿》卷上,载《中国古典戏曲论著集成》(二),中国戏剧出版社,1959年,第103页。在元人看来,金代人的曲作对北曲形成有较大影响。金代遗留下来的记有宫调的曲本只有两种诸宫调,其中《刘知远》有宫调十四种: 商调、正宫、仙吕调、南吕宫、般涉调,歇指调、商角、黄钟宫,中吕调、高平调、道宫、双调、大石调、越调。*(金) 不著撰人《刘知远诸宫调》,珂珞版影印版,文物出版社,1958年。“董西厢”有宫调十四种(见前考)。这两本的宫调比元代所说的“六宫十一调”多出中吕调(《刘知远》、“董西厢”)、黄钟调(“董西厢”),但都无中吕宫,《刘知远》无小石,“董西厢”无歇指、商角。金代史料极少,且《刘知远》又是残本,只能提供部分依据,但仍可看出,金代诸宫调的宫调、曲牌及缠令、缠达、尾声等连套方式对元代北曲形成有较大影响,但宫调使用有不一致的地方,这可能缘于元代北曲尚有源自于北宋燕乐而经教坊、民间多种渠道的传播。

再分析元代情况。流传下来的元代散曲总集有四种,别集有三种(另有汤式《笔花集》,汤式由元入明,该集多明代之作,不计),杂剧本一种。四种散曲总集是: 杨朝英辑《乐府新编阳春白雪》、《朝野新声太平乐府》(以下按曲学界惯例,简称《太平乐府》)、无名氏编《梨园按试乐府新声》(以下按曲学界惯例,简称《梨园乐府》)、无名氏编《类聚名贤乐府群玉》(别称《元人小令七百首》,一说胡存善编)。后一种不记宫调。三种散曲别集是: 张养浩《云庄休居自适小乐府》、乔吉《文湖州集词》、张小山《北曲联乐府》(案,元代有张小山《今乐府》、《苏隄渔唱》、《吴盐》三种别集,胡存善又编《小山乐府》,均不见后传。张小山散曲散见于《阳春白雪》、《太平乐府》、《梨园乐府》、《乐府群玉》等元刊散曲总集。《北曲联乐府》为明人所辑)。元代留传下来的杂剧本惟一种: 《元刊杂剧三十种》,所记宫调少于散曲集。

十卷本《阳春白雪》有宫调七种: 双调、商角调、越调、中吕、仙吕、正宫、黄钟。*(元) 杨朝英辑,(清) 柳如是校《乐府新编阳春白雪》,仿真影印元刻十卷本,南京图书馆珍藏丛刊,江苏人民出版社,2007年。九卷本《阳春白雪》有宫调十一种: 双调、商角调、中吕、越调、仙吕、正宫、商调、大石调、南吕、黄钟、小石调。*(元) 杨朝英选,隋树森校订《新校九卷本阳春白雪》,九卷本,中华书局,1957年。

《太平乐府》所记宫调有正宫、双调、中吕宫、南吕、仙吕、商调、黄钟、越调、大石调、般涉调、黄钟宫。这里有一个疑问: 黄钟与黄钟宫是否一调?《太平乐府》小令部分采“黄钟”为名,调下有[刮地风][一半儿][书夜乐][人月圆]曲牌;套数部分用“黄钟宫”,调下有[愿成双][出队子][醉花阴][喜迁莺][神仗儿][挂金索](不计尾声)。*(元) 杨朝英选《朝野新声太平乐府》,元刻细字本,载《历代散曲汇纂》,浙江古籍出版社影印,1998年。查《中原音韵》“黄钟二十四章”,《太平乐府》中的那些曲牌多收入其中,只有[一半儿]收入“仙吕”,[挂金索]收入商调。再查《梨园乐府》、《南村辍耕录》,亦不作“黄钟宫”而只作“黄钟”,上述曲牌也多收入其中。这应该是: 元代中叶后,黄钟宫简称黄钟,黄钟调下曲并入黄钟。为什么会产生这种情况?或因两调的谱字相同,考沈括《补笔谈》所记,黄钟宫与黄钟羽(即黄钟调):“皆用九声: 高五、下凡、高工、尺、上、高一、高四、六、合。”*(宋) 沈括著《补笔谈》,影印本,江苏广陵古籍刻印社,载《梦溪笔谈》,北宋沈括著,江苏古籍出版社,1999年。这样,《太平乐府》所收宫调实为十种。

《梨园乐府》中小令不计宫调,套数记宫调,有双调、南宫、越调、南月、仙吕、中吕、正宫、黄钟。其中署南宫者五套,署南月者一套。南宫、南月是何宫调?署南宫的曲牌有[一枝花][梁州第七][牧羊关][菩萨梁州][随煞],署南月的曲牌有[梁州第七][赚煞]。*《梨园按试乐府新声》,元刻本,载《历代散曲汇纂》,浙江古籍出版社影印,1998年。考《中原音韵》、《太平乐府》、《南村辍耕录》,这些曲牌皆归入南吕,[随煞][赚煞]均为可入数调的尾声,亦入南吕。“南月”或刊误,“南宫”之称亦见于《元史·礼乐志》、《新元史·乐志》,是南吕的别称。《梨园乐府》实际所记宫调为七种。

元代三种散曲别集、《元刊杂剧三十种》所用宫调不及以上三种总集。又,明代臧晋叔编《元曲选》亦可佐证,虽臧氏对所收杂剧的文辞有所修改,但所收元杂剧的宫调、曲牌无误,其宫调也在《中原音韵》所记范围内。以上分析可证: 《中原音韵》所记十二种宫调符合元代演出实践。

既然《中原音韵》“乐府共三百三十五章”中所记十二种宫调是元代北曲实际使用情况,那么,“六宫十一调”之说显然不是元代情况,而是来自于前代传承。也可再证,元代的“十七宫调”、“一十七调”之说应该是源于宋代“教坊十七调”或“一十七调”,是作为一种理念在元代的延续;就音乐而言,虽然传承中有一些宫调缺失,但仍存商角调,可知其音乐源头仍是北宋的“燕乐二十八调”。

2016年,43— 76页