中國國家圖書館藏兩件敦煌法典殘片考略*

趙 晶

中國國家圖書館藏兩件敦煌法典殘片考略*

趙 晶

唐代中前期的法律體系由律、令、格、式所組成,除了傳世本《唐律疏議》保存了唐《律》及《律疏》的基本内容外,其他三種法律形式皆已佚失。自近代以來,中日學術界開始積極地復原唐令*相關成果如仁井田陞《唐令拾遺》,東方文化學院東京研究所,1933年;仁井田陞著,池田温編集代表《唐令拾遺補》,東京大學出版會,1997年;天一閣博物館、中國社會科學院歷史研究所天聖令整理課題組《天一閣藏明鈔本天聖令校證·附唐令復原研究》,中華書局,2006年。、輯佚唐式*如韓國磐《傳世文獻中所見唐式輯存》,《廈門大學學報》1994年第1期,33—40頁;黄正建《唐式摭遺(一)——兼論〈式〉與唐代社會生活的關係》,韓金科主編《’98法門寺唐文化國際學術討論會論文集》,陝西人民出版社,2000年,451—456頁;霍存福《唐式輯佚》,社會科學文獻出版社,2009年。、唐格*如坂上康俊《〈令集解〉に引用された唐の格·格後敕について》,《史淵》第128號,1991年,1—20頁;桂齊遜《傳世文獻所見“唐格”試析》,《中國古代史研究》第6期,2006年,127—194頁;戴建國《唐格條文體例考》,《文史》2009年第2期,95—105頁,後收入氏著《唐宋變革時期的法律與社會》,上海古籍出版社,2010年,135—152頁;桂齊遜《唐格再析》,徐世虹主編《中國古代法律文獻研究》第4輯,法律出版社,2010年,244—286頁;趙晶《唐代〈道僧格〉再探——兼論〈天聖令·獄官令〉“僧道科法”條》,《華東政法大學學報》2013年第2期,127—149頁,後收入氏著《〈天聖令〉與唐宋法制考論》,上海古籍出版社,2014年,137—169頁。,而這些工作的展開,在很大程度上須依靠敦煌藏經洞所出的唐代法典文獻的殘卷。

20世紀70年代,日本學者池田温、岡野誠全面概論了敦煌、吐魯番出土的25件唐代法典文獻,附有録文和校勘。其中,爲中國國家圖書館所藏(原稱“北圖藏”,以下皆略稱“國圖藏”)的敦煌法典文獻有“河字17號”《名例律疏》殘卷*池田温、岡野誠《敦煌·吐魯番発見唐代法制文獻》,《法制史研究》第27號,1977年,207—208頁。。在此基礎上,池田、岡野兩氏與山本達郎一起整理出版了由英文解題、録文(附校勘)、黑白圖版所組成的《敦煌、吐魯番社會經濟文獻》第一輯“法制”卷。該輯分上下兩册,上册是英文概要與録文,下册是圖版,所收録的文獻數量同於上文*Yamamoto Tatsuro, Ikeda On, Okano Makoto, co-edited, Tun-huang and Turfan Documents Concerning Social and Economic History, Ⅰ(A)Introduction & Texts,(B) Plates, The Toyo Bunko, Tokyo, 1978-1980.。

在中國方面,首次系統整理敦煌、吐魯番法制文獻者,首推劉俊文,他於1989年出版了《敦煌吐魯番唐代法制文書考釋》,内分律、律疏、令、格、式、令式表、制敕文書、牒、案卷等9類,考釋文書50件。就國圖藏敦煌文獻而言,劉著較上述日本所出録文多了一件“麗字85號”《職制律》殘片、一件“周字51號”《開元職方格》殘片*劉俊文《敦煌吐魯番唐代法制文書考釋》,中華書局,1989年,39、295—300頁。。劉氏《考釋》出版的翌年,唐耕耦、陸宏基出版了《敦煌社會經濟文獻真蹟釋録》第二輯(以下簡稱“真迹釋録”)*唐耕耦、陸宏基編《敦煌社會經濟文獻真蹟釋録》第二輯,全國圖書館文獻縮微複製中心,1990年。,且唐氏於1994年又單獨出版了《中國珍稀法律典籍集成》第三册《敦煌法制文書》*唐耕耦編《敦煌法制文書》,劉海年、楊一凡總主編《中國珍稀法律典籍集成》,科學出版社,1994年。,但並未增加所收國圖藏敦煌法典文獻的數量。

2001年,日本東洋文庫再次編集、出版了《敦煌、吐魯番社會經濟文獻》第五輯“增補”卷。該輯的編集形式一如此前出版的各輯,其中“法制”部分增收了9件第一輯所無的文獻。就國圖藏法典文獻而言,未見於上述劉著、《真迹釋録》者,還有1件“周字69號”的《户部格》殘卷*Yamamoto Tatsuro, Ikeda On, Dohi Yoshikazu, Kegasawa Yasunori, Okano Makoto, Ishida Yusaku, Seo Tatsuhiko, co-edited, Tun-huang and Turfan Documents Concerning Social and Economic History, Ⅴ(A) Introduction & Texts, (B) Plates, The Toyo Bunko, Tokyo, 2001.。

由於國圖藏敦煌文書至2012年方纔出齊全部的圖版*1999 —2001年,中國國家圖書館與江蘇古籍出版社合作,以《中國國家圖書館藏敦煌遺書》爲名刊佈國圖藏敦煌文獻的圖版,但僅出版7册。2005年,由北京圖書館出版社開始重新出版《中國國家圖書館藏敦煌遺書》,至2012年出版完畢,共計146册。有關國圖藏敦煌文獻的相關情況,參見陳麗萍《中國國家圖書館藏敦煌契約文書匯録(一)》,黄正建主編《隋唐遼宋金元史論叢》第5輯,上海古籍出版社,2015年,84—85頁。,因此上述所及部分法典文獻的完整圖版至此纔被公佈於衆。本文結合最新的圖版,對於兩件法典文獻略作考析。

一、 BD16300號《職制律》殘片

1. 學術史與新録文

最先公佈這一文獻者,爲日本學者中田篤郎。他在調查、編纂北京圖書館藏敦煌文獻總目時,發現了“麗字85號”《目連救母變文》紙背所貼的3塊《唐律》殘片,並將之拼接、復原*中田篤郎《敦煌遺書中の唐律斷片について》,氏編《北京図書館藏敦煌遺書総目録》,自家版,1983年,卷末,1—3頁;《〈北京図書館蔵敦煌寫経〉中に存する唐律斷片について》,《東洋史苑》第23號,1984年,103—107頁;《唐律斷片小考》,氏編《北京図書館藏敦煌遺書総目録》,朋友書店,1989年,逆頁165—168頁。。

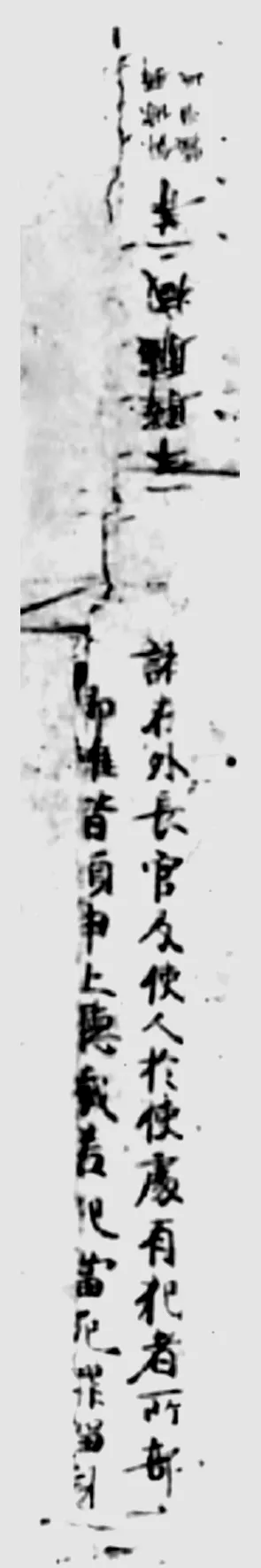

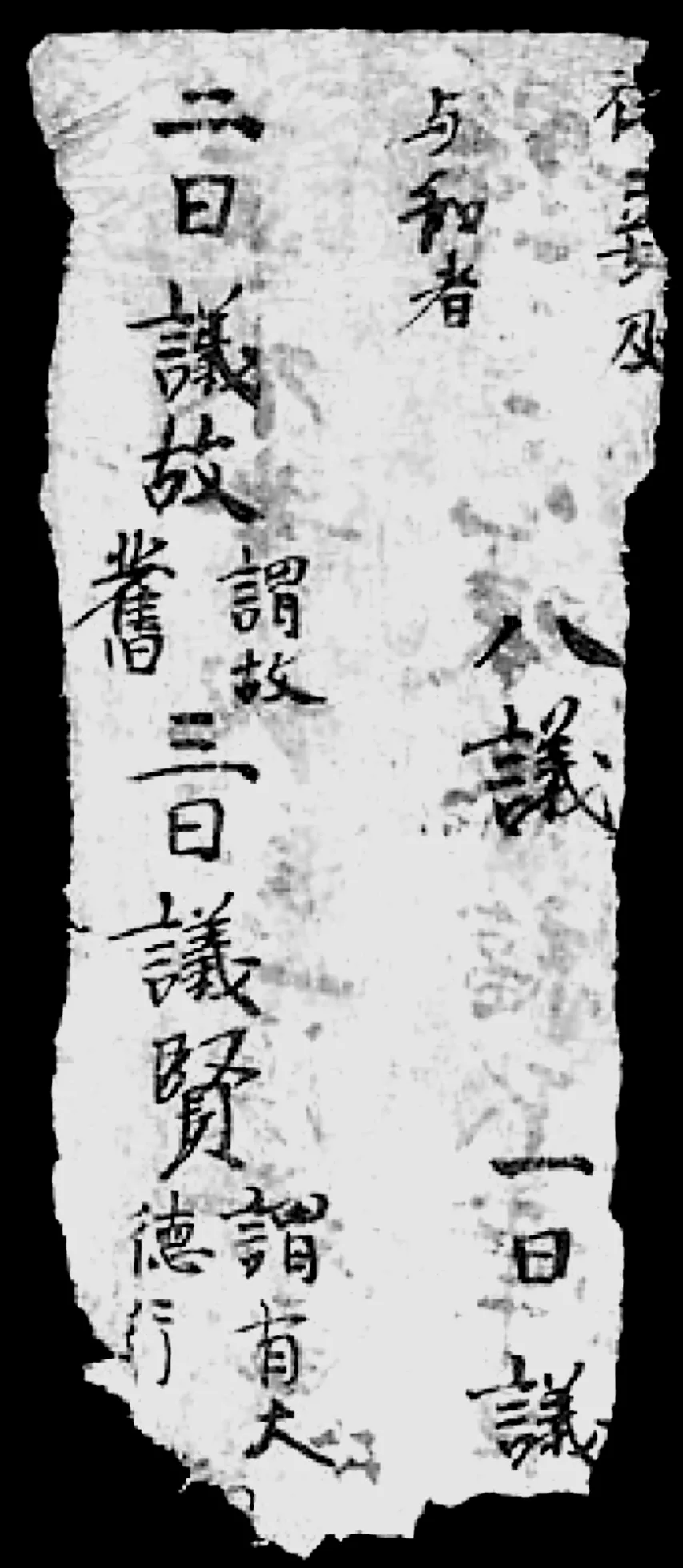

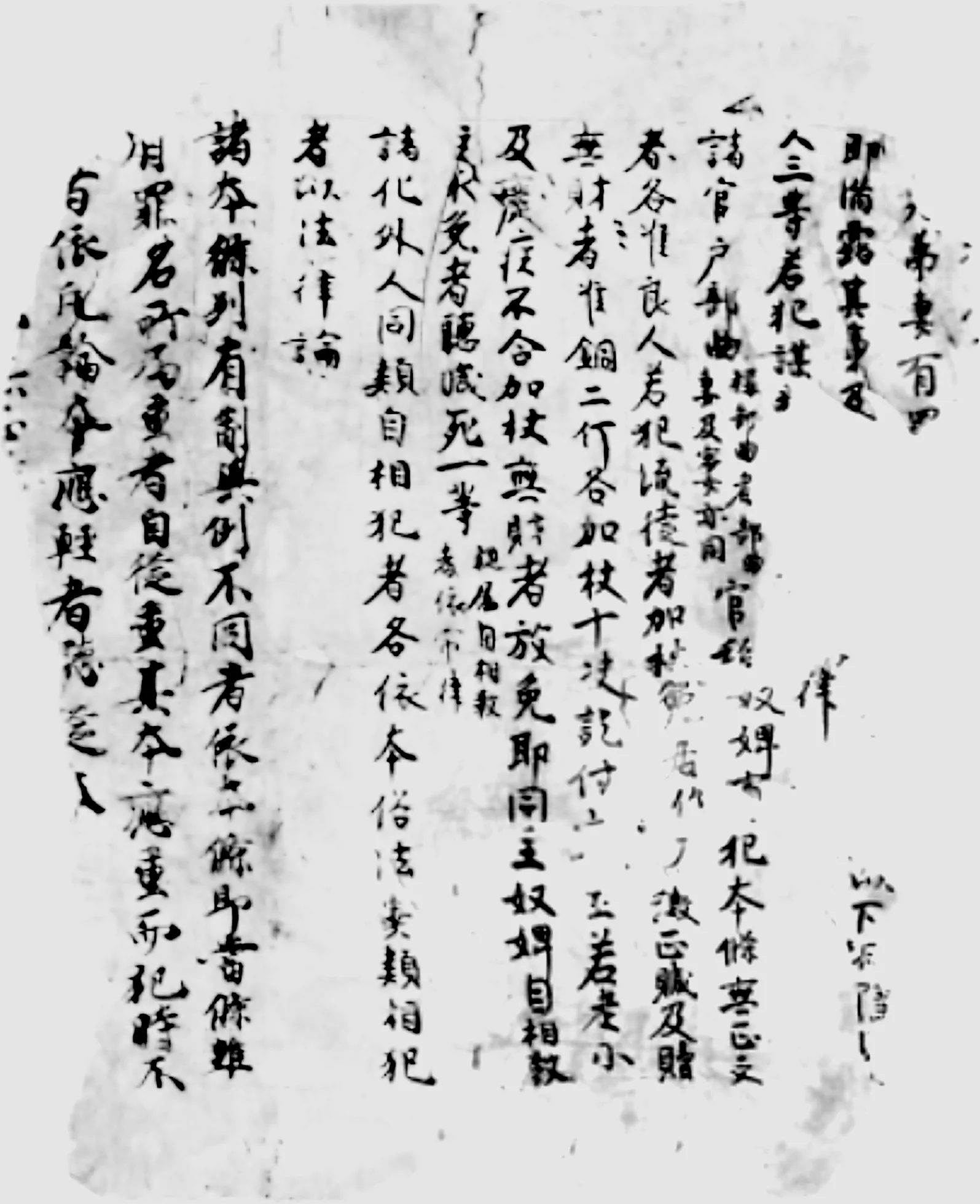

1983—1985年,黄永武主編的《敦煌寶藏》在其第56—111册中,陸續公佈了8738號國圖藏敦煌文書的圖版,其中第110册首次公佈了這三塊殘片的拼接圖*黄永武主編《敦煌寶藏》第110册,新文豐出版股份有限公司,1984年,340頁。。1990年出版的《真迹釋録》,其公佈的圖版僅收録了其中兩塊殘片(圖1)*《敦煌社會經濟文獻真蹟釋録》第二輯,499頁。此點已爲岡野誠指出,參見氏著《中國國家圖書館所藏の唐律斷簡について——〈目连救母變文〉にふれて》,《明治大學社會科學研究所紀要》第39卷第2號,2001年,69頁注5。,所以不論是1992年岡野氏所撰“職制律斷簡”的章節*岡野誠《敦煌資料と唐代法典研究——西域発見の唐律·律疏斷簡の再検討》,池田温編《講座敦煌》5《敦煌漢文文獻》,大東出版社,1992年,518頁。,還是2001年日本東洋文庫所出版的《敦煌、吐魯番社會經濟文獻》第五輯《增補》卷,都採用了《敦煌寶藏》的圖版(圖2)。

圖1*《敦煌社會經濟文獻真蹟釋録》第二輯,499頁。 圖2*Yamamoto Tatsuro, Ikeda On, Dohi Yoshikazu, Kegasawa Yasunori, Okano Makoto, Ishida Yusaku, Seo Tatsuhiko, co-edited, Tun-huang and Turfan Documents Concerning Social and Economic History, Ⅴ (B) Plates, p.1.

圖3〔3〕

也因爲如此,《敦煌、吐魯番社會經濟文獻》第五輯《增補》卷的録文没有吸收岡野氏的綴合成果,但用下注“麗字85號黏貼”予以了限定*Yamamoto Tatsuro, Ikeda On, Dohi Yoshikazu, Kegasawa Yasunori, Okano Makoto, Ishida Yusaku, Seo Tatsuhiko, co-edited, Tun-huang and Turfan Documents Concerning Social and Economic History, Ⅴ(A)Introduction & Texts, p.1.,亦即該録文僅限於以往刊佈的那3塊殘片。

圖4

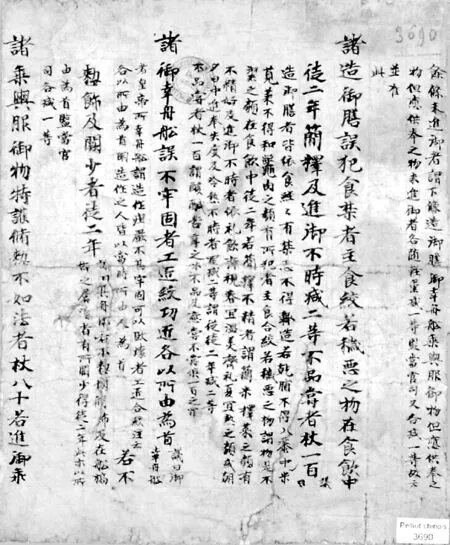

此次出版的《中國國家圖書館藏敦煌遺書》(以下稱“遺書”)終於刊佈了該件文獻的完整圖版(圖4)*《中國國家圖書館藏敦煌遺書》第146册,北京圖書館出版社,2012年,圖版93頁;條記目録42頁。。其《條記目録》記載: 該件文獻包括5塊殘片,是從BD04085號背面揭下來的裱補紙,現已綴接,故而録成一號。該殘片首尾、上下皆殘,其尺寸是7×20.4釐米,目前尚存4行文字,每行殘16個字,且有雙行小字。其中,所謂的BD04085號即“麗字85號”,因此其中兩塊斷片似與“霜字89號”没有關係,這與岡野氏前述的調研情況有所差異,不明其故。

以下根據該殘卷的圖版,並結合現存《律附音義》*孫奭《律附音義》,上海古籍出版社,1984年。、《唐律疏議》*《唐律疏議》,劉俊文點校,中華書局,1983年。、《宋刑統》*明烏絲欄鈔本《重詳定刑統》,共8册,天一閣舊藏,現存於“臺灣故宫博物院”。筆者所據,乃是東京大學東洋文化研究所藏複製版,名爲《天一閣藏宋刑統》。,以及過往校録之文,將該殘卷重新過録如下:*該殘卷前後兩邊皆有殘字筆畫,可參見圖3所示岡野氏的録文。本文暫不補録。

(前缺)

1 一年。驛驢減二等。餘條驛驢准此。

(後缺)

對於該圖版及筆者的録文,需要説明者有三:

第一,《真迹釋録》交代:“2行與3行、4行頂頭相對連在一起。”*《敦煌社會經濟文獻真蹟釋録》第二輯,499頁。其所謂的2、3、4行,分别是筆者録文的第1、2、3行;所謂“頂頭相對連在一起”,即圖1、2所展示的殘片樣態。而從圖4可見,《遺書》對五塊殘片進行了重新處理。

第二,通過與圖1、圖2的比勘,便可發現,《遺書》增加了兩個殘片: 其一録有“罪四等”;其二補全了録文第3行“上聽裁。若犯當死罪,留身”的殘字。前述岡野氏綴合的録文已體現了第一個殘片的“罪四等”,但對於第3行的“犯當死罪,留身”這6個字,仍認爲是殘字(參見圖3)*岡野誠《中國國家圖書館所藏の唐律斷簡について——〈目连救母變文〉》にふれて》,71頁。。

2. 抄寫格式

由於此件文獻殘存文字太少,無法據以判斷其所據《唐律》之本爲何年代,劉俊文暫時定爲“永徽”律*劉俊文《敦煌吐魯番唐代法制文書考釋》,39頁。;池田温僅對其背景作了推斷,即這些殘片可能在8世紀後期以降被作爲廢紙進行了二次利用*池田温《最近における唐代法制資料発見の紹介》,唐代史研究會《中國律令制の展開とその國家·社會との關係——周辺諸地域の場合を含めて》,刀水書房,1984年,65頁。;岡野誠通過對其所貼補的《目連救母變文》的考察,推定這一《變文》大概抄於10世紀初期,因破損而需修理,故而將廢棄的律文抄本予以貼補,因此這一律文有三種時代的可能性: 唐律(唐後半期的律抄本或轉寫本)、五代之律、沙州歸義軍時期的律*岡野誠《敦煌資料と唐代法典研究——西域発見の唐律·律疏斷简の再検討》,523頁。。且不論其年代爲何,既往學者皆注意到了這種條文起首“諸”字高擡一格的書寫格式有别於其他《唐律》殘卷,岡野氏進而判斷,這種律的“精寫本”可能是原來的官方寫本*如池田温《最近における唐代法制資料発見の紹介》,65頁;岡野誠《敦煌資料と唐代法典研究——西域発見の唐律·律疏斷簡の再検討》,518—519頁。。

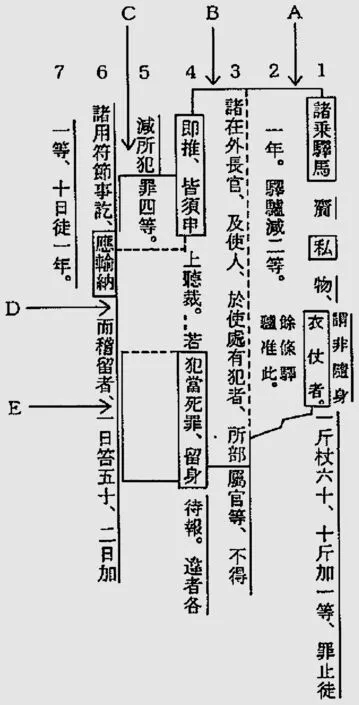

循此思路,筆者逐一檢視了目前所見敦煌、吐魯番所出《唐律》殘片*具體文獻序號、所載條文及其出處,可參見辻正博《敦煌、吐魯番出土唐代法制文獻一覽表》,氏著《敦煌·吐魯番出土唐代法制文獻研究之現狀》,周東平譯,收入周東平、朱騰主編《法律史譯評》,北京大學出版社,2013年,142頁。。除了部分殘卷因殘缺過甚而無法顯現其書式外,其他《唐律》寫本的書式有如下幾種:

A. 條文與條文之間並不换行,但大約空出一格,並以朱點作爲另起一條的標誌,如P.3608+P.3252《職制律》、《户婚律》、《廄庫律》殘卷(部分圖版見圖5)*有關P.3608《職制律》殘卷的綴合、校録與考釋,可參見Yamamoto Tatsuro, Ikeda On, Okano Makoto, co-edited, Tun-huang and Turfan Documents Concerning Social and Economic History,I(A)Introduction & Texts, pp.1-5; 劉俊文《敦煌吐魯番唐代法制文書考釋》,41—85頁。;

(圖5)*以下所附圖版,未單獨出注者,皆截取自國際敦煌項目IDP網站。

B. 條文與條文之間並不换行,且也是空出一至兩格的距離,但無朱點作爲另起一條的標誌,如S.9460Av《名例律》殘片(見圖6)*有關S.9460A《名例律》殘片的校録、考釋,可參見劉俊文《敦煌吐魯番唐代法制文書考釋》,30—31頁;Yamamoto Tatsuro, Ikeda On, Dohi Yoshikazu, Kegasawa Yasunori, Okano Makoto, Ishida Yusaku, Seo Tatsuhiko, co-edited, Tun-huang and Turfan Documents Concerning Social and Economic History, Ⅴ(A)Introduction & Texts, p.1.。此一抄寫格式,亦見於Дх.11413v《廄庫律》殘片(見圖7)*陳國燦判定此一殘片出自吐魯番,參見陳國燦《〈俄藏敦煌文獻〉中吐魯番出土的唐代文書》,《敦煌吐魯番研究》第8卷,中華書局,2005年,109—110頁;收入氏著《論吐魯番學》,上海古籍出版社,2010年,183—184頁。史睿認爲此一《廄庫律》殘片應爲背面,而非《俄藏敦煌文獻》所定正面,參見史睿《新發現的敦煌吐魯番唐律、唐格殘片研究》,《出土文獻研究》第8輯,上海古籍出版社,2007年,214頁。唯需指出者,史文注⑧將此殘片的出處録作“《俄藏敦煌文獻》14……第151頁”,注①將Дх.9331《斷獄律》殘片的出處録作“《俄藏敦煌文獻》15”,辻正博《敦煌、吐魯番出土唐代法制文獻一覽表》亦同,實則二文所録其册數與頁碼皆有誤,Дх.9331《斷獄律》殘片的圖版在第14册,至於本殘片的圖版則在第15册212頁。;

C. 條文與條文之間須换行、頂格重寫,但條文起首“諸”字並未高擡一格,而是平行抄寫,如Дх.1391《名例律》殘片(見圖8)*有關Дх.1391《名例律》殘片的校録與考釋,可參見劉俊文《敦煌吐魯番唐代法制文書考釋》,32—38頁;Yamamoto Tatsuro, Ikeda On, Dohi Yoshikazu, Kegasawa Yasunori, Okano Makoto, Ishida Yusaku, Seo Tatsuhiko, co-edited, Tun-huang and Turfan Documents Concerning Social and Economic History, Ⅴ(A)Introduction & Texts, p.8. 辻正博近來發現,這一殘片可與Дх.8467殘片進行綴合,並對其所載條文的年代進行了再次考釋,參見辻正博《敦煌·吐魯番出土唐代法制文獻研究之現狀》,132—133頁。;

圖6圖7*《俄藏敦煌文獻》第15册,上海古籍出版社,1997年,212頁。圖8*《俄藏敦煌文獻》第8册,卷首彩圖第七。

D. 條文與條文之間須换行重寫,條文起首“諸”字高擡一格,如本文所討論的BD16300號《職制律》殘片,以及旅順博物館藏LM20_1457_20_01《賊盜律》殘片(圖9)*榮新江最早刊布這一殘片,並將之與大谷5098、大谷8099相綴合,參見氏著《唐寫本中の〈唐律〉〈唐禮〉及びその他》,森部豐譯,《東洋學報》第85卷第2號,2003年;中文增訂本《唐寫本〈唐律〉〈唐禮〉及其他》,《文獻》2009年第4期,3—7頁。郭富純、王振芬亦刊佈過圖版並作録文,參見氏著《旅順博物館藏西域文書研究》,萬卷出版公司,2007年,179頁。岡野誠調查過原卷,刊佈過彩色圖版並在榮文基础上詳加考析,分别參見氏著《旅順博物館·中國國家図書館における〈唐律〉〈律疏〉斷片の原巻調査》,土肥義和編《内陸アジア出土4~12世紀の漢語·胡語文獻の整理と研究》,平成22~24年度科學研究費補助金(基盤研究C)研究成果報告書(平成22年度分册),2011年,9—11、12頁;《新たに紹介された吐魯番·敦煌本〈唐律〉〈律疏〉斷片——旅順博物館及び中國國家圖書館所藏資料を中心に》,土肥義和編《敦煌·吐魯番出土漢文文書の新研究》(修訂版),東洋文庫,2013年,93—101頁。。

此外,若是將考察的範圍擴展至《律疏》,那麽BD06417《名例律疏》殘卷、羽20《雜律疏》殘卷的抄寫格式爲C種;而池田温、岡野誠、榮新江皆已先後指出*池田温《最近における唐代法制資料発見の紹介》,65頁;岡野誠《敦煌資料と唐代法典研究——西域発見の唐律·律疏斷簡の再検討》,518頁;榮新江《唐寫本〈唐律〉〈唐禮〉及其他》,6頁。,採用D種抄寫格式者,還有P.3690《職制律》殘卷(見圖10)。

圖9*旅順博物館、龍谷大學共編《旅順博物館藏 新疆出土漢文佛經選粹》,法藏館,2006年,202頁。圖10

綜上所述,在敦煌、吐魯番出土的《唐律》寫本中,抄寫格式總體而言可以依據以下標準分爲兩大類: 條文與條文之間是否另起一行。而在每一大類中又可分别細分爲兩小類: 條文連續抄寫者,存在是否有紅點加以標記的區分;條文另起一行抄寫者,則存在是否將“諸”字擡高一格抄寫的區别。史睿在判定Дх.11413v《廄庫律》殘片爲隨意抄寫的習字時,言道:“一般而言,目前所見敦煌吐魯番文書出土《唐律》或《律疏》抄本皆書寫工整,每條律文另起一行書寫。”*史睿《新發現的敦煌吐魯番唐律、唐格殘片研究》,215頁。然而由上述可知,各條律文連續抄寫的情況並不少見。

或許更有意義的問題是: 唐代法典的官方書式究竟如何?岡野誠曾經指出: 北宋初年,爲律學參考而複刻唐律所形成的《律附音義》,其律的書式即爲D種。由此反推,除了每行的字數以外,《律附音義》中律的書式忠實地反映了原本*岡野誠《敦煌資料と唐代法典研究——西域発見の唐律·律疏斷簡の再検討》,523頁。。黄正建還以天一閣藏明鈔本《天聖令》殘卷也採用D種格式的現象,補證了D種是官方法典書式的觀點*黄正建《敦煌吐魯番法典文書與唐代法律文化》,《中國敦煌吐魯番學會2008年度理事會議暨“敦煌漢藏佛教藝術與文化學術研討會”論文集》,三秦出版社,2011年,183頁注21。。雖然目前我們未必能夠據此完全確定唐代法典的官方書式(尤其是不同時段的書式或許還有所變化),但這些信息無疑爲進一步思考提供了寶貴的綫索。

二、 BD15403號《監門宿衛式》殘片

1. 概述與校録

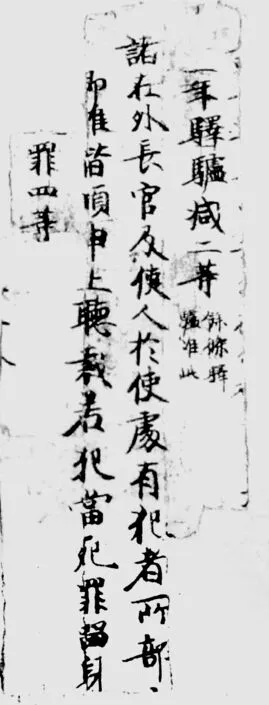

據《遺書》之《條記目録》所載: 此件殘片曾被編爲“簡字068073號”,正背面皆有文字。殘片尺寸大小爲15×25釐米,首殘尾脱,通卷下殘,有烏絲欄爲分格。其正面殘存8行,最長一行存14字,被擬名爲《監門宿衛式》(參見圖11);背面殘存7行,最長一行存約17字,被擬名爲《夾注金剛經疏》*參見《中國國家圖書館藏敦煌遺書》第143册,北京圖書館出版社,2012年,圖版338頁;條記目録19頁。。

迄今爲止,此殘片並未引起學界注意,現據圖版及《條記目録》過録正面文字如下:

(前缺)

5 並不入。若唤半仗,亦與百人仗同。若

6 唤廿人以下,不須帶仗,准監人法,於□

7 下立。

(後缺)

對於上述録文,需交代者如下:

第一,第1—3行,第1行勉强可辨者是“仗”字;第2行則可讀出“驍衛”、“武”等字,《條記目録》在“武”字前釋出“左右”二字,從“武”字前一個字留下的偏旁“口”來看,應該可從;第3行殘存文字十分清晰,即“衛、左右金吾衛”。從後文的考述可知,此殘卷與朝會等的“立仗”相關,檢諸《唐六典》卷二四《諸衛》以及《新唐書》卷二三《儀衛志》上,可知左右衛、左右驍衛、左右武衛、左右威衛、左右領軍衛、左右金吾衛等十二衛府承擔着太極殿左右廂、正殿兩階、正殿東西廊以及諸門儀仗的功能*《唐六典》卷二四《諸衛》,陳仲夫點校,中華書局,1992年,615—624頁;《新唐書》卷二三《儀衛志》上,中華書局,1975年,481—489頁。渡邊信一郎根據如上記載,對朝會時的諸衛儀仗進行了總結。參見氏著《天空の玉座——中國古代帝國の朝政と儀礼》,柏書房,1996年,166—167頁。。據此在第1行末補入“左右”二字,在第2行“武”字後補入“衛、左右威衛、左右領軍”。此外,《條記目録》判定第5行文字完整,並據此推斷此件文書每行14字。雖然這一判斷存在問題*如第6行目前所見已有14字,若與第5行相較,其下應有1個缺字,如此“每行14字”之説便不能成立。不過,雷聞所考釋的開元《禮部式》殘卷也存在類似問題,其所補全的文字每行爲13—15字不等。參見氏著《吐魯番新出土唐開元〈禮部式〉殘卷考釋》,《文物》2007年第2期,57頁。,但補全第2行後恰好也是14字,亦可爲所推補的文字增加旁證。

第二,第4—7行,部分文字殘失,但大致文意可以判斷,即分“百人以下”、“半仗”、“廿人以下”三種情況,規定仗者的行爲要求。文意最爲完整的是第5—6行“若唤廿人以下,不須帶仗,准監人法”。這在《新唐書·儀衛志》上亦見類似記載:

内謁者承旨唤仗,左右羽林軍勘以木契,自東西閤而入。内侍省五品以上一人引之,左右衛大將軍、將軍各一人押之。二十人以下入,則不帶仗。三十人入,則左右廂監門各二人,千牛備身各四人,三衛各八人,金吾一人。百人入,則左右廂監門各六人,千牛備身各四人,三衛三十三人,金吾七人。二百人,則增以左右武衛、威衛、領軍衛、金吾衛、翊衛等。凡仗入,則左右廂加一人監捉永巷,御刀、弓箭。及三衛帶刀入,則曰“仗入”。三衛不帶刀而入,則曰“監引入”。*《新唐書》卷二三《儀衛志》上,489頁。

其中“二十人以下入,則不帶仗”與此殘卷的記載的文意一致。只不過,《新唐書》所載“百人”的文字,其規範意圖是在常規的護衛之外,再增加相應的保衛力量“左右廂監門各六人,千牛備身各四人,三衛三十三人,金吾七人”,而此殘卷所要求的是“仗者”該如何做,與護衛人數無關,這從“並不入”、“不須帶仗”、“於□下立”中可以窺見。

其中,所謂“半仗”,是指儀仗減半,如“宴蕃客日,隊下,復立半仗於兩廊。朔望受朝及蕃客辭見,加纛、矟隊,儀仗減半”*《新唐書》卷二三《儀衛志》上,489頁。。徵諸禮典,使用“半仗”者,還有以下情況: 册命三師、三公、親王,“皇帝服袞冕之服,鼓吹令設十二案,乘黄令陳車輅,尚輦奉御陳輿輦,諸衛設黄麾半仗”*《大唐開元禮》卷一○八《嘉禮》“臨軒册命諸王大臣”,民族出版社,2000年,508頁;杜佑《通典》卷一二五《禮八五·開元禮纂類二○·嘉禮四》“臨軒册命諸王大臣”,王文錦等點校,中華書局,1992年,3210頁。;皇太子納妃,臨軒命使,“未明二刻,諸衛勒所部屯門,布黄麾半仗入陳於殿庭如常儀”*《大唐開元禮》卷一一一《嘉禮》“皇太子納妃·臨軒命使”,519頁;《通典》卷一二七《禮八七·開元禮纂類二二·嘉禮六》,3248頁。;受蕃客使表及幣,“諸衛勒所部列黄麾半仗屯門及入陳於殿庭”*《大唐開元禮》卷七九《賓禮》“皇帝受蕃使表及幣”,388頁;《通典》卷一三一《禮九一·開元禮纂類二六·賓禮》,3371頁。;皇帝宴蕃國使,“諸衛各勒所部列黄麾半仗,皆與上儀同”*《大唐開元禮》卷八○《賓禮》“皇帝宴蕃國使”,391頁;《通典》卷一三一《禮九一·開元禮纂類二六·賓禮》,3375頁。。

第三,第8行,《條記目録》誤釋“轝”字爲“輦”,這從圖版便可清楚辨識,且《唐六典》卷一一《殿中省》“尚輦局”條之注載:“轝有三……三曰腰轝,則常御焉”*《唐六典》卷一一《殿中省》,332頁。,亦可爲證。

2. 定名

前述已及,從殘片第4—7行的内容來看,這很明顯是對於仗者的行爲要求,應屬制度性條文。唐代承載制度性條文的法律形式有律、令、格、式、格後敕。《唐六典》卷六《尚書刑部》“刑部郎中員外郎”條載:“凡律以正刑定罪,令以設範立制,格以禁違正邪,式以軌物程事。”*《唐六典》卷六《尚書刑部》,185頁。若以條文是否含有刑罰爲標準,則律爲刑罰規範,令與式爲非刑罰規範,格則兼具刑罰、非刑罰兩種規範*參見滋賀秀三《中國法制史論集——法典と刑罰》,創文社,2003年,80—81頁。。至於格後敕,其與格一樣,都是對散行制敕的系統整理,將之升格爲“永法”,因此在法律性質上與格相同。從本殘卷的條文内容看,可以明確判定它絶非律文;從其形式上看,第7行並無記録頒行時間,亦可排除其爲格後敕的可能性*根據戴建國的總結,唐代的格後敕保留了每條制敕的頒行時間。參見氏著《唐格後敕修纂體例考》,《江西社會科學》2010年第9期,146—153頁。。因此,若殘片所載條文確爲法律條文,則其所屬法源只可能是令、格、式。《遺書》的整理者將之擬名爲《監門宿衛式》,應是基於該條文的制度性規範屬性而作出的判斷。對此,筆者申述拙見如下:

第一,《唐六典》卷六《尚書刑部》“刑部郎中員外郎”條載:“凡式三十有三篇(亦以尚書省列曹及秘書、太常、司農、光禄、太僕、太府、少府及監門、宿衛、計帳爲其篇目,凡三十三篇,爲二十卷)。”*《唐六典》卷六《尚書刑部》,185頁。當然,這一記載僅是開元式的篇目,並不能完全適用於此前的諸部式典。然據其所列篇目,應爲三十四篇,這便引起了學者的討論。如仁井田陞雖然發現了這一問題,但存而不論*仁井田陞《唐式の構成》,氏著《補訂 中國法制史研究 法と慣習·法と道德》,東京大學出版會,1991年,335頁注4。;韓國磐以爲,“如果監門、宿衛合爲一篇,則恰爲三十三篇”*韓國磐《傳世文獻中所見唐式輯存》,39頁。劉俊文在臚列唐式篇目時作“監門宿衛”,亦即將二者合爲一篇。參見劉俊文《唐代法制研究》,文津出版社,1999年,27、42頁。;滋賀秀三懷疑,在開元七年(719),尚書省二十四司中有一司並無獨立式篇*滋賀秀三《中國法制史論集——法典刑罰》,86頁注21。;霍存福不同意韓氏之説,認爲“考之《唐律疏議》以及日本古文獻《令集解》中所引的《監門式》,是獨立成篇的,與《宿衛式》無涉,可證當時二式是獨立的”*霍存福《唐式輯佚》,67頁。。筆者贊同霍氏之説,且認爲即便二篇可能合一,但“監門”、“宿衛”所規範的内容截然二分,條文亦應各有所屬,所以時人纔可能明確指出哪一條文是《監門式》,而不致混淆二者。因此,即便此件斷片爲唐式,亦不應擬名爲“監門宿衛式”。

第二,《唐六典》卷五《尚書兵部》“兵部郎中員外郎”條亦有與諸衛相關的記載,涉及宿衛官的上番次第、人選、品第高下、考課升遷以及衛士管理等内容*《唐六典》卷五《尚書兵部》,153—157頁。,總體而言,這些都屬於諸衛的組織性規範。上已述及,據《唐六典》所載,式篇之中有以尚書省列曹爲名者,而格亦“以尚書省二十四司爲篇名”*《唐六典》卷六《尚書刑部》,185頁。,由此可以推測,《兵部格》或《兵部式》亦存在與諸衛相關的條文,但應屬於組織規範,而非本殘片所載的行爲規範。

第三,《唐六典》卷二五《諸衛府》“左右監門衛”條載:“左右監門衛大將軍、將軍之職,掌諸門禁衛門籍之法。……若大駕行幸,則依鹵簿之法,率其屬於牙門之下以爲監守。中郎將掌監諸門及巡警之法。”*《唐六典》卷二五《諸衛府》,640頁;亦見《舊唐書》卷四四《職官》三,1902頁。由此可見,監門衛的主要執掌與門禁相關,這一點也可從霍存福復原的8條《監門式》中得到印證*參見霍存福《唐式輯佚》,563—580頁。。上述職能範圍與本件殘片所涉諸衛儀仗的行爲規範有相當大的差距。因此,此件殘片應該不是《監門式》。

第四,《唐六典》卷二四《諸衛》“左右衛”條載:“左、右衛大將軍、將軍之職,掌統領宫廷警衛之法令,以督其屬之隊仗,而總諸曹之職務。”*《唐六典》卷二四《諸衛》,616頁。且該卷歷數諸衛在朝會等時的不同服色、位次等儀仗規範。據此可知,如果存在與儀仗行爲相關的法律規定,應該在《宫衛令》或《宿衛式》中。

第五,《唐律疏議》卷七《衛禁律》“已配仗衛輒回改”條疏議載:“依式:‘衛士以上,應當番宿衛者,皆當衛見在長官,割配於職掌之所,各依仗衛次第坐立。”*《唐律疏議》,160頁。這條式文規定,衛士當番宿衛,由所屬之衛的長官進行分配,且按照本衛所在的次序坐立,這便是涉及仗衛的行爲規範。劉俊文、霍存福皆將之推斷爲《宿衛式》*劉俊文《唐律疏議箋解》,中華書局,1996年,591頁;霍存福《唐式輯佚》,582頁。。據此,本殘片所載的仗衛規範應該也載諸《宿衛式》。

論者往往徵引《唐會要》卷三九《定格令》所載“龍朔二年二月改易官名,敕……重定格式……至麟德二年奏上之。至儀鳳二年官號復舊,又敕删輯。三月九日删輯格式畢,上之”*王溥《唐會要》卷三九《定格令》,上海古籍出版社,2006年,820頁。,認爲存在《麟德式》或《儀鳳式》*如劉俊文《唐代法制研究》,32—34頁;霍存福《唐式輯佚》,19—23頁。。筆者認爲此説存在三大疑點: 第一,據《唐六典》卷六《尚書刑部》“刑部郎中員外郎”條之注載“皇朝永徽式十四卷,垂拱、神龍、開元式並二十卷,其删定與定格、令人同也”*《唐六典》卷六《尚書刑部》,185頁。,永徽至垂拱之間並未修纂頒布過“式”,且《舊唐書》卷四六《經籍志上》、《新唐書》卷五八《藝文志》二亦未見其式存目。然而,在此期間修纂完成的《永徽留本司行格中本》、《永徽散行天下格中本》、《永徽留本司行格後本》之名既見諸舊、新二志,其立法活動等亦載諸《唐六典》,可見當時可能並未修“式”;第二,《唐六典》卷六《尚書刑部》“刑部郎中員外郎”條之注文敍述了麟德、儀鳳年間源直心、劉仁軌等先後刊定“令”、删定“格”*《唐六典》卷六《尚書刑部》,185頁。,但有關修“令”之舉卻未見於前引《唐會要》的記載,更鑒於唐代史籍中“格令”、“格式”等記載往往泛指爲“法”,並非指向特定的法源,故而筆者懷疑《唐會要》中所載兩次修法活動,可能限於“令”與“格”;第三,近來,許多研究者皆已指出,不能依據《唐六典》對於式篇的描述去理解唐中前期的“式”*相關討論,可參見拙稿《唐令復原所據史料檢證——以令式分辨爲綫索》,《中研院歷史語言研究所集刊》第86本第2分,2015年,336—337頁。,當時的式未必具有與律、令、格並駕齊驅的地位,因此編修時也未必完全保持同步。綜上所述,筆者認爲龍朔二年以後、光宅元年以前可能並無修“式”之舉,故而本殘片的時間斷限暫不考慮這種可能性*針對部分論者所論證的《太極式》,筆者亦持類似的懷疑態度,故不再贅言。。

又,《唐會要》卷三九《定格令》載“神龍二年正月二十五日已前制敕,爲《散頒格》七卷。又删補舊式,爲二十卷,表上之,制: 令頒於天下”*《唐會要》卷三九《定格令》,821頁。,由此可確認《神龍式》的存在。至於“開元式”所指爲何,由於《舊唐書·經籍志》上載“《開元前格》十卷(姚崇等撰)……《式》二十卷(姚崇等撰)”*《舊唐書》卷四六《經籍志》上,2011頁。,根據前引《唐六典》所述式的“删定與格、令同人”,可知這二十卷《式》的修撰與《開元前格》同時,即爲《開元三年式》;又據《新唐書·藝文志》二載“《開元後格》十卷;又,《令》三十卷、《式》二十卷。(吏部侍郎兼侍中宋璟、中書侍郎蘇頲、尚書左丞盧從願、吏部侍郎裴漼、慕容珣、户部侍郎楊滔、中書舍人劉令植、大理司直高智靜、幽州司功參軍侯郢璡等删定,開元七年上。)”*《新唐書》卷五八《藝文志》二,1493頁。,可知存在《開元七年式》;而《唐會要》卷三九《定格令》載“(開元)二十五年九月一日,復删輯舊格式律令。……總成律十二卷,律疏三十卷,令三十卷,式二十卷,開元新格十卷”*《唐會要》卷三九《定格令》,822頁。,可知還有《開元二十五年式》。綜上所述,神龍元年以後,唐廷頒佈過《神龍式》、《開元三年式》、《開元七年式》與《開元二十五年式》四部式典,此殘片應屬其一。

總之,筆者推測,BD15403號殘片所載可能是唐代《宿衛式》的條文,且屬於神龍元年以後的唐式。唐代令、格、式皆已散佚,尤其是格、式之文,見諸傳世史籍與出土文獻者依然不多,此一殘片值得研究唐代法制者重視。

* 本文爲國家社科基金青年項目“新出中、日藏敦煌吐魯番法制文獻與唐代律令秩序研究”(項目號爲: 14CFX056)、北京市社會科學界聯合會青年社科人才資助項目“北圖藏敦煌法律與社會文獻研究”(項目號爲: 2013SKL017)的階段性成果。拙稿撰寫期間,承蒙岡野誠、石野智大、土口史記、中田裕子、陳麗萍等先生撥冗提供相關資料,黄正建先生惠予指正,謹此申謝。