四川最早的乡土文学

赵海海

摘 要:关于最早的四川乡土文学,学术界一贯的认识是以沙汀、艾芜、李劼人等为代表的,开始于20世纪30年代的作家的作品,其中沙汀发表于1935年的《丁跛公》被公认为是四川第一篇文学史意义上的乡土小说。我发现川籍作家林如稷发表于1923年9月6日的短篇小说《太平镇》,无论从其反应的地理环境,还是方言、民俗都可以断定小说所写的就是四川省资中县的太平镇。作者借鉴了西方写实的手法,以1911年的四川保路运动为历史背景,以一个衰老卖艺人加入同志军的故事为突破口,写保路运动在四川小镇所引起的风波。从其艺术表现来说,它也是一部非常成功的乡土文学作品。《太平镇》的发现,将四川乡土文学史提前了12年。

关键词:四川;乡土文学;林如稷;太平镇

一

“乡土文学”这个概念自从提出至今已近百年。周作人在1910年翻译匈牙利作家卡伊·莫尔(周译:育坷摩尔)的《黄蔷薇》时,在序中评价其是“近世乡土文学之杰作”,并在1923年1月12日发表在《晨报副刊》上的《读〈草堂〉》中进一步提出这样的建构:“实在是为地方色彩的文学也是很有价值的,为造成伟大的国民文学的元素,所以极为重要。我们理想的中国文学,是有人类共同的性情而又完具民族与地方性的国民生活的表现,不是住在空间没有灵魂阴影的写照。”这里周作人提出我们民族的文学应该是由民族性与地方色彩共同构成。他还指出乡土文学应该体现民风民俗中的具有“个性的土之力”;体现人类学意义上的“人”。由此可以看出其对乡土文学的定义集中于乡土文学的地方色彩、自然美、个性和风土方面,也不乏对于民族性的重视。[1]真正将乡土文学发扬光大的是鲁迅。他在1935年编选的《中国新文学大系·小说二集·导言》中说:“蹇先艾叙述过贵州,裴文中关心的榆关,凡在北京用笔写出他的胸臆来的人们,无论他自称为用主观和客观,其实往往是乡土文学”,并认为侨居在京的,作品中普遍的有着“乡愁”“乡间习俗”“乡土气息”等特点的赛先艾、许钦文、王鲁彦等六位作家的作品是“乡土文学”。在创作上,鲁迅的《明天》(1919年10月)、《风波》(1919年11月)、《故乡》(1919年12月)、《阿Q正传》(1921-1922)、《社戏》(1922年10月)、《祝福》(1924年3月)《离婚》(1925年)即属于乡土文学。他的作品立足于文化批判的角度,本着“改造国民性”的崇高理想,旨在揭示当时各种社会矛盾与文化冲突,特别是将沉默的农民声音展现出来。其创作直接启发了一大批作家。茅盾还认为只有以上标准是不够的:“我们为单有了特殊的风土人情的描写,只不过像看一幅异域的图画,虽能引起我们的惊,然而给我们的,只是好奇心的餍足。因此在特殊的风土人情而外,应当还有普遍性的与我们共同的对于命运的挣扎。一个只具有游历家的眼光的作者,往往只能给我们以前者;必须是一个具有一定的世界观与人生观的作者方能把后者作为主要的一点而给与了我们。”[2]纵观三位作家对乡土文学的早期探索,我们可以界定,乡土文学应该具有以下特征:在文学意义上,应该具有地方色彩,展现风土人情;在情感思想上,体现乡土关怀、民族关怀、人性关怀;应该突出地方发生的事件。

关于四川省的乡土文学创作情况,学者普遍认为最早开始于20世纪30年代,以沙汀、艾芜和李劼人等为早期代表。向荣在2013年曾指出:“1935年,沙汀从上海回到四川,发表了小说《丁跛公》,小说还有一个副标题叫‘一个地道的四川故事。在四川近百年的新文学史上,这是四川作家发表的第一篇文学史意义上的乡土小说。这年底,艾芜出版了著名小说集《南行记》。一年后,李劼人发表长篇小说以引人瞻目的‘地方色彩及其美学风格崛起于中国文坛。”[3]这段叙述明确说明沙汀发表于1935年的《丁跛公——一个地道的四川故事》是四川第一篇文学史意义上的乡土小说。

2016年3月,我有幸访问到林如稷的公子——四川文艺出版社编审林文询先生。林先生谈到:“家父的《太平镇》应该是四川省第一篇乡土小说。但是文本至今没有找到,不好印证。”我在一次偶然的机会中找到这份用笔名“白星”发表于民国12年9月6日(1923年9月6日)刊载于上海《民国日报》乙种副刊——《文艺旬刊》第七期第二至四版的珍贵材料。通过全面分析,就目前所知的资料来说,判断它的确应该是四川最早的乡土文学。

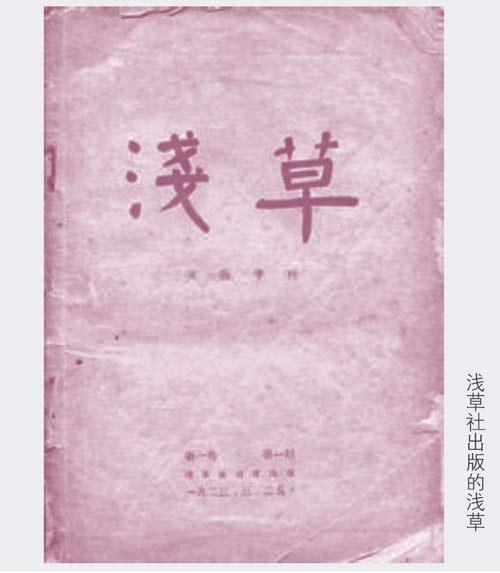

林如稷(1902—1976)出生于四川省资中县。其父林冰骨曾中秀才,1902年到日本留学,1905年在东京加入同盟会,回国后任同盟会四川支部负责人,1912年任孙中山临时大总统秘书。林如稷从小深受其父资产阶级民主思想的影响。1919年春他到北京,先后在正志中学、北京高师附中读书,受“五四”新文化运动的启迪,开始创作。1920年12月7日,他在《晨报副刊》发表了第一篇小说《伊的母亲》,后续还有小说《死后的忏悔》和诗歌《盼春》发表于此刊。他的小说《将过去》被鲁迅高度评价并载入《中国新文学大系·小说二集》。1921年4月,他考取了上海中法通惠工商学院预科,仍热心于文学创作。这年冬天,林如稷与罗石君围炉聚话,准备发起文学社团,并定名“浅草”。成员大多为在京、沪两地的川籍在校学生或文学爱好者,有陈翔鹤、陈炜谟、罗石君、邓均吾、冯至等。浅草社于1923年3月25日正式出版季刊《浅草》,同年7月5日又在上海《民国日报》乙种副刊创办《文艺旬刊》。1922年10月他自费赴法留学,先后在里昂大学、巴黎大学法科、文科听课,并自修经济史和近代法国文学等课程,建议并支持敬隐渔将鲁迅的《阿Q正传》第一次翻译介绍给西方;同时他着手翻译法国自然主义的代表左拉的作品,是第一个将左拉介绍到中国的。他本计划将左拉的《卢贡·马加尔家族》的20部作品全部翻译过来,但困于现实,只译出《卢贡家族的家运》一部。新中国成立后,他担任过四川大学中文系现代文学研究室主任。

《太平镇》是四川最早的乡土文学。小说以1911年的四川保路运动为大背景,以一个衰老、落魄的江湖卖艺人白教师为主人公,讲述他为了生计而迫不得已地选择加入同志军,走上“革命”道路的故事。小说共分为三部分展开,第一部分重点展现白教师在太平镇镇东扯谎坝子上的落魄生活现状;第二部分选择小镇一个小酒店——赵四的酒店做主要场景,以酒客们的闲谈为主要形式,透露出革命即将来临的消息,在给出白教师“出路”的同时,也将革命消息在太平镇所引起的骚动做了缩影展现;第三部分是小说的结尾,前半部分写白教师终于下定决心参加同志军并于太平镇消失,后半部分写太平镇从在同志军到来之前 恐慌,到同志军“占领”之后的“不太平”,最后又回归“太平”的三个阶段,最后以赵老么被同志军处决做结尾,来映射白教师的命运。

二

为什么说《太平镇》是乡土小说呢,我以为:

第一,小说地理环境是四川资中县的一个小镇。林如稷出生于四川省资中县,虽然17岁他就外出求学,但在此前的绝大部分时光都是在资中度过的,所以对县内小镇熟悉也是情理之中的事。清代嘉庆重修《四川通史》记载:“资州(现资中县)在四川省东南三百四十里”。另外在1997年版《资中县志》中有关于太平镇的记载:“太平镇位于县城东”七十里,“清嘉庆二十年名太平场,民国三年改名太平镇。”在今天的资中县地图上也还有太平镇这个地方。再联系小说中所透露的诸多信息,可以断定资中的太平镇就是作者所写的太平镇。那么S省就是四川省,Q县就是资中县,T江就是沱江。小说中说“省内那一条有名的,曲折也最多的T江,从那群山迂回的S省的北部斜曲流出,经过好几个大县。”“T江包绕着Q县城沿的东南角,太平镇就在江的对面。”四川地形复杂多样,东部为四川盆地以及盆缘山地,发源于川西北九顶山南麓的沱江河道曲折,流经德阳、金堂、简阳、资阳、资中、内江、富顺、泸州等地,并且在资中县内呈西北—东南流向。这和小说中给出的信息是相符的。小说第三部分提到“离太平镇二十五里老虎寨……”在清代嘉庆重修《四川通史》中有一条这样的记载:“黑虎寨在州东五十里”,而太平镇在县东七十里,这样黑虎寨据太平镇就是二十里左右。那么这个老虎寨就是黑虎寨。《太平镇》里还提有一个地名——“青龙场”。当地老百姓说,在离太平镇二十里处确有一个赶集的地方叫“青龙场”。如今资中地图上也有名为青龙嘴村的地方,恰好离太平镇二十里左右。据此,小说中提到的所有地名都在资中县的太平镇得到印证。太平镇离“川中枢纽,川南咽喉”,“蔗糖之乡”的内江很近。自古内江物资都是先运到太平镇,再转运到其他地方的,所以当地人称它为“旱码头”。太平镇自古就是一个商品流通的重镇,自然也是一个有故事的地方。

第二创作的故事背景是四川保路运动。小说第二部分借酒客红鼻子赵八的话,明确给出了“同志会”的信息。这就说明此故事的背景为1911年的四川保路运动。清朝末年,帝国主义列强掀起了争夺中国铁路建筑权和借款特权的狂潮,而作为贯通长江中上游,在中国经济、政治、军事上都有其非常重要的地位的川汉铁路必然是他们争夺的重点对象。四川人民深知此铁路对国家主权的意义,所以坚决反对帝国主义的掠夺,要求“自保利权,自建铁路。”四川总督锡良顺应民意,奏请清廷川汉铁路自办,并于1905年1月出台《川汉铁路总公司集股章程》提出:“不招外股,不借外债,专集中国人股份”的原则。川汉铁路的集股连接千家万户,包括地主、自耕农、佃户,还有官商。动工兴建以后,帝国主义列强不断给清政府施加压力。清政府为了尽快摆脱财政危机、稳固其统治而屈服于列强,于1911年5月9日颁发了“铁路干线收归国有,取消铁路商办”的上谕,并将“干路均归国有,定为政策。”1911年5月18日任命端方为督办粤汉、川汉铁路大臣,令其将粤汉、川汉铁路“收归国有”。6月1日,邮传部大臣盛宣怀和端方共同署名发给王人文一封“歌电”,制定了既夺路、又夺款的政策。这一做法激怒了四川人民。6月16日川汉铁路公司股东代表、咨议局议员和各法团人士,以及绅商工农群众在成都开会,与会人员有二千四百多人,当即决定组建“保路同志会”,喊出“保路、保川、保国”的口号。同志会的成立标志着四川保路斗争进入到群众性运动的新阶段。此后罢课罢市风潮席卷全川,抗粮抗捐税、抗清统治的暴力事件迭起。7月8日,同志会召开两次军事会议:新津会议和资州罗泉井会议,商讨武装起义方略。其中罗泉井会议是同志军从和平请愿发展为革命武装斗争的转折点,为起义的全面准备起到重要推动作用。这次会议结束后,龙鸣剑奔走于成都和各地之间,作武装起义的动员组织工作。他仅在成都与荣县两地就往返六七次之多。荣县后来在同志会武装斗争的支持下首先独立,并成为后续革命事业的中坚。之后重庆、成都、内江等各地相继独立。这时,清政府加强了对川军的镇压。端方于9月12日统率鄂军入川并于11月12日抵达资州。这时资州附近的隆昌、资阳、简州、安岳、威远一带同志军蜂起,陷端方于包围圈之中。后来鄂军在资中起义,诛杀端方,有力地支持了四川人民的反清革命斗争,受到四川各界人士的热烈欢迎。然而在袁世凯窃取革命成果之后,辛亥革命最终失败,四川亦是恢复了平静。作为辛亥革命的重要组成部分,四川人民的保路运动在反帝反清斗争中有着不可磨灭的伟大意义。《太平镇》作者选择这样的大事件为历史背景,的确做到了“普遍性的与我们共同的对于命运的挣扎”的反应。其中不乏对同志军的肯定与对我国国民性的反思。[4]

第三,从小说中方言及民俗来看,《太平镇》充分展现了四川小镇的风土人情。先从方言来看。“扯谎坝子”是典型的四川方言,“坝子”(ba4zi3,按四川方音注音)指平地或平原,是在县或镇上集聚民间艺人、江湖医生,供他们从事算命、卖药、演出等活动,并用于民众做游乐场的平地。其中算命者、江湖医生多半讲些夸张不实之语,所以老百姓称他们是“扯谎的”,这块平地遂被叫做“扯谎坝儿”(ce3 huang3 bar4)。“老子”(nao? zi?)是四川人(不限于男子)说话时惯用的自称。老子原是父亲的意思,后来指说话人自以为比对方高一等,要求对方听从自己的话并服从自己的意志,有妄自尊大的情感色彩。“赶场”(gan? cang?),就是赶集的意思。这个词并非四川所独有,但是四川民间普遍如是说。“棒客”(bang? kei?)在四川话中是土匪、强盗的意思,因为这些人一般都是手持木棒进行抢劫,故而称之为棒客。另外,四川人还称饮茶为“吃茶”(ci? ca?),这个和其“吃讲茶”[5]的说法有关。吃讲茶是旧社会解决争端的一种方法,发生争端的双方在茶馆里面请有面子的人(常是地方乡绅、袍哥舵把子)来评理。“莽”(mang??)是莽撞的意思,表示这人不太懂事,四川人常说“莽娃子”。小说中还有一个人名叫牛子,其中“子”(bai??zi??)就是跛子、瘸子的意思。[6]再从民俗方面来看,蜀地自古就有“天府之国”的美誉,特别是四川盆地,气候温润,物产丰富,而当地人则生活节奏缓慢,甚是悠闲。在茶馆、酒馆“摆龙门阵”(闲聊)是四川人在赶场时的主要休闲方式,因此茶馆和酒馆在四川人的日常生活中占有非常重要的地位。作者选择赵四的酒店为重要场地,说明他深知此当地人的生活习性。赵四的酒店位于镇末,位置偏僻,其酒店在整个镇上地位不高,正是镇上下层民众吃酒的好去处。五香豆腐干、花生显然是下层民众最常见的简单的下酒菜。赶场时只有在这样的地方才比较多见。赶场有固定的场期(都以农历为准)比如一、四、七,或者二、五、八 ,或者三、六、九,规定每旬的这几天是赶场的日子。这场期是各个乡镇约定俗成的,并无统一标准。扯谎坝子每逢场期尤其拥挤,因为一般农民是轻易不到城市去的。小说中“起更”的时候酒店里人差不多都走完了,这也是一个重要的民俗。旧时将一夜分为五更,第一次打更称为起更,相当于现在的晚7时左右,起更标志着夜晚的开始,此时人们还在活动,但是小镇的商铺多已开始关门。白教师还提到吃“观音素”,这个民俗出现于清代末年,也叫做“观音斋”,通常有两种吃法:第一种是吃三个月,分别为农历二月、六月和九月,因为二月十九是观音的出生日,六月十九是观音的成道日,九月十九是观音的出家日;第二种吃法是每逢初一、十五吃斋,这种也叫做“花花素”。小说中白教师说自己吃观音素只是一个借口罢了。文中还提到白教师的住所——禹王宫。相传大禹治水有功,后人为其修筑宫殿、庙宇,以求“风调雨顺”。四川的禹王宫一般又称为“湖广会馆”,是清初移民运动以来湖南、湖北商人在四川组建的商会集会地点,因为他们也供奉禹王,故而名之。从小说中可看出这个湖广会馆当时已经破败了。以上小说所涉及的方言和民俗都是当时四川小镇上最真实的风俗。

三

从艺术表现来说,《太平镇》是一篇颇为成熟的短篇小说。

白教师是整个故事的主人公,其形象的塑造贯穿整个小说的始终。作者在塑造他的形象时或以语言动作,或以他人衬托,或以情境展现,将人物放在各种场景中,没有太多的直接叙述却让人物在场景中更加真实。作者首先将他置于扯谎坝子中,先写其落魄现状及原因。他出场时的样子就给人留下落魄的印象:太阳已升起在静的天海正中,在日光下面自己看着自己高而细长身子的映影。今天是赶场的日子,他却因为昨夜贪酒而睡到了正午,开口第一句就是“酒真喝不得啊,昨晚真喝了一顿好酒!”前半句还在谴责自己因贪酒而误事,后半句就开始沉湎其中,可见他并不是一个很有原则的人。随后借他的回忆,交代他当年对师傅的孝敬情况,从而反衬他如今无徒弟孝敬的悲凉;接着用弟子李三秃子的行为来衬托其师德:从不见李三秃子孝敬白教师,前者却学得了太极拳心法,被师兄弟们打了一顿后,就偷别人的裤子换了肉、面来巴结大家。小说从徒弟人品不好角度入手更具有说服力,也避免了平铺直叙的单一;之后便重点写白教师卖艺现场,以赵老么摊子上的盛况来反衬他的衰落。他卖力耍拳,显露绝招也没太多人捧场,其衰落情况表现得淋漓尽致。到此处,白教师这个生活无原则、师德差、只沉迷于昔日光辉的衰老卖艺人的形象已鲜明了。其衰落的原因,首先是他自己师德不好,只盼望徒弟孝敬;其次是卖艺活动本身在太平镇已很难维持生计了。从小说后面的米价飞涨、铁路捐等细节看得出,太平镇虽然表面太平,但是人民的生活水平已然开始衰落,其中白教师的衰落只是整个镇子衰落的暗示。所以白教师必须重新思索他的出路。接着作者将白教师置于赵四酒店之中,先是赵四对其态度发生变化,再是他吃不起猪头肉,更加重了他找出路“大挣钱”的迫切情况。所以他开始努力思索。这时酒客们的闲谈给了他很多信息:同志军要来了,他是不是可以去参军?他正在犹豫的时候听出小熊是可以结伴谋生的,再加上田三爷对小熊献殷勤的情形更是刺激了他,所以他主动去搭讪小熊,甚至还送去一碟炒豆。他一边确认同志军招兵的消息,一边等待徒弟。起更了,酒店要关门的时候依旧没有徒弟来,这让他最后的希望都破灭了,所以只能下定决心背水一战。于是他邀请小熊一同去禹王宫商讨加入同志军的事,还做着封建梦。最后这个场景是有深意的,白教师他们根本不懂革命,对革命的热心只是为了生计。“孤……九千岁——请了!……”这样的话只能是梦话。他们想借助革命来满足自己的私欲,这也为后来可以对他的命运做虚处理做了铺垫。在白教师走上“革命”的整个故事中,作者用不同场景来做阶梯,让他走得顺理成章。但是在整个路途中,作者不光重视外力,还特别重视他的心理历程。两者交合才会让白教师走得迫不得已又义无反顾,他的形象才真实而又典型。作者对于白教师落魄后的心理表现很是细微:曾经那般辉煌,如今如此落魄,他心理必然是接受不了的。白教师本身又是很自负的,但对于自己的落魄总得有合理的解释,内心的愤懑要找出口去发泄,那就只能转嫁到别人身上:是徒弟们忘恩负义,是赵老么“要抢老子的生意”。高老八向他问早,他觉得那是在嘲笑他;卖五香豆腐的小二说他会吃喜,他立马借机发泄自己的嫉妒与愤懑:“吃喜?吃忧还不够啦!你没看见赵家那小鬼子的摊子摆在我隔壁吗?”赵老么的摊子上人多而自己的少,他心里着急,“一面着急一面叹气”,还要给自己开脱,用昔日的辉煌来抚慰自己受伤的心灵:“十年前,我跑江湖的时候,只朝一次峨眉山,便挣三十吊钱!”当开始打拳的时候没几人看,他就耍出绝招,分了十几个人过来之后他才比较地放心,拳打完了,看见有人丢钱,觉得很是高兴。张麻子数了十几个大钱丢到他的摊子上的时候,他顿时因为知遇之感,眼睛几乎笑合了缝,同时又滚出热泪与鼻涕。再看赵老么的摊子依旧人很多时,他又苦起脸来。一系列微妙的动作或者心理,将其落魄后接受不了现状的真情实况,以及挣不到钱时的不舒心和得到钱时的激动,还有不服气于赵老么的一系列心理变化展现得波澜起伏而又酣畅淋漓。他在进入赵四酒店的时候,老板忙替他在靠店门的一张已经坐得有人的桌上让出一个位置。他很不愿意,自己把酒壶一提,拿来放在赵四的油光柜台上,又自己赌气端了一条板凳,气重地坐下,虽是很有几桌有人请他同坐,他也不愿搬过去。这一连串的行为动作说明他感觉自己被赵四轻慢了,想要摆起架子来的心理。当看到赵四端出猪头肉的时候,他更是馋得口水直流,唾沫四溅,无奈他没有几个钱,只能死撑着面子,装作没看见那一盆众目注意的肥猪头肉,还郑重地对赵四说:“我今天吃观音素,昨晚在城内吃了一顿大碗红烧肉,直腻到现在!”作者将人在自己遭遇衰落时,接受不了现实落差的那种普遍心理描写得极其真实。

小说主要描写了两个场景,一个大场景是扯谎坝子,另一个小场景是赵四酒店,都很真实却又各具特色。首先来看大场景扯谎坝。此部分主要用叫卖声和白教师卖艺的活动来表现。从叫卖的声音可以看出,扯谎坝子有卖五香豆腐干、煎碎花生、水粉等各种吃的,还有赌博的,还有卖狗皮膏药的等等,简单的几声叫卖,就将扯谎坝赶场的盛况以及热闹的气氛烘托出来了。比如说卖五香豆腐干的小二说的“吃喜”“吃忧”,吃喜显然说的是运气好,可以挣到大钱的意思,吃忧则相反。这种江湖行话很能体现环境的真实。还有人们看卖艺的情况也是极为真实:民众刚开始都围在赵老么的摊子上,见白教师打“狮子滚绣球”“醉八仙”,定是因为听到有人说这是难得见的好拳才分了些人过来,而当白教师打完拳之后,“摊子上又增加了不少的人,都一齐向着他喝彩……围着的人,虽是说好,却没有一个人丢钱;只是有一个小孩子抛了两个小钱。”人们还是喜欢看拳,只是看完就走,怕给钱。这种看客只看不给钱的心理在“米价飞涨”“铁路捐”的太平镇,自然是让人理解的;而小孩子必然还是要单纯一些,他肯定也是同情这卖艺的老头,没有大钱抛两个小钱也是他同情心的表现。赌徒张麻子也是因为赢了钱财大气粗,而且是看他可怜才数了十几个大钱的。这却让白教师感动至极,先问他要不要狗皮膏药,后又是陪笑脸、行“英雄大礼”,还约吃茶。这些细节描写让扯谎坝子很是真实。在小场景赵四酒店中,从作者对酒店环境的细节描写:油垢的厨房,油光柜台,土瓷酒杯,四堂贴满了春联和隔年的黄历,看得出酒店的条件的确是比较差,自然价格就比较低廉了。这刚好是下层民众所习惯和接受的。“匆谈国事”的字条实在是戏谑。这字条应该是贴了有些日子的,以赵四谨慎的性格是万不敢故意写错的,难道就没有一个人发现这字有问题?可见来这家酒店的都是些不识字的。小说中还有对于革命消息的来源这个细节的交代:伍老三的消息是从城防兵那得来的,赵八的消息来自于衙门里的典狱。这些信息反映了赵四酒店在镇上的地位以及酒客们的大致经济、文化情况,也可大概窥视出他们的思想境界。这一切都是为下面的闲谈做铺垫。酒店虽小人却不少,文中仔细描写的就有八位,简单地透露出这八人各有其身份,各有其性格,对于革命消息他们也各有其关注的重点,却又因话题而连成一个无法分割的整体。红鼻子赵八是这天酒店里最受关注的人,因为他带来了最重大的消息。他先后四次开口,第一次道出宣统皇帝的宝座让给姓袁的大臣坐了。这个消息让全店的人都惊了,大家的杯箸也都停下来。伍老三却不服气,于是他深深地喝一口酒,呛咳一阵,在充分吸引了注意力之后才第二次开口,说出了同志军的消息以及E县被占的情况。登时酒店里的人全都惊了,连白教师也都听得津津有味。赵八这时就更为得意了,卖关子说:“你们不信吧,看下回分解好了!”他在得意地摇一阵头之后才接着说:“这是千真万确的事情,劝你们快逃命吧……但是别人问,却不要说这些话是我说的!”最后这句话怎么都听着像是在提醒大家:“你们别忘了这话是我说的!”很显然,他对于自己能够吸引大家的注意,引起全店人的震惊很是骄傲,但这还不够,他还要伍老三服他,所以他又低下声音来,把嘴放在伍老三的耳朵旁细微道:“我们Q县大老爷,还预带着印偷跑啦!”之后伍老三摔了杯子的反应才真正让他心满意足了。伍老三打断赵八说话,也仅仅是为了炫耀他认识当城防兵的。但是赵八最后的那句话却让他脸色变成铁灰色。不知是被消息本身吓到还是被赵八知道这样的消息吓到,可能两者兼有。他为了避去众人的注意,便假意端起空杯喝酒,却是手一打战,便把一个土瓮酒杯打碎在地上,一大群人更惊了一跳。这两人关注的重心都是闲谈本身和如何吸引民众的目光。整个小镇都恐慌的时候,他们还照例来赵四酒店,“伍老三同红鼻子赵八的言论,每每使全镇居民惊愕而注意的。”店主赵四是另一类人的代表,伍老三打破了酒杯,他“忿忿地跑来,把碎瓷片捡走,却只是心里喃喃地骂。”他精明、勤快、胆小而又深谙人事,生意才是他生活的重心,所以当年底小镇居民搬走大半,其他店都关闭的时候他还坚守岗位,因为“他要是一关店门,那他所赊账借出的那些,便要一个也收不到。”小熊是酒客中唯一对赵八给出的消息正式发表意见的人,他称这些都是“闲事”,说“横竖我们穷光棍除了一身穿着的外,没得给人抢的!我们不趁火打劫,就是‘天官赐福了。”而他的发言却让田三爷甚是紧张,因为自己之前没有借钱给小熊,真怕他会“趁火打劫”的,所以主动地向他献殷勤,为他结了整台的酒钱。田三爷的这一行为又刺激了白教师。之前白教师对于大家的闲谈一直都是退居其侧的,他有自己的大事要去想,但有些消息还是引起了他的注意和心灵骚动:胖子王六和赵四说米价时他停止了唱曲;当伍老三说话时他思索“当城防兵确实是不错,一个月有好几块银元,还要穿公上的军衣”;赵八说同志军的时候,他也听得津津出神;当看到田三爷给小熊献殷勤时,他实在羡慕不已,也买了炒豆去巴结小熊。可见他努力地从别人的谈话中寻找挣钱发财的机会。当其看到小熊那般说话引来田三爷献殷勤的时候,他被小熊的态度“折服”,也被田三爷对小熊的态度打动,这也推动着他下决心。其他的酒客对于革命消息也只是震惊,最多像李老爹也只是怕太平镇失去“太平”罢了,没有人真正关心同志军是干什么的——他们都有自己生活的重心,革命与他们的生活太过于遥远。这简单的两个场景:扯谎坝子的描写将太平镇旧日的太平盛况展现了出来;酒店的场景将革命消息在太平镇引起的各种风潮展露无遗。两个场景结合起来就是革命风潮来临之前太平镇的最真实的情况了。

《太平镇》在整体结构上虚实结合、详略得当,在人物命运交代上还巧妙地运用伏笔、悬念和留白的手法,不直接交代而是采用虚处理的方式,并未将结局全盘托出,却巧妙地划定了大概轨迹,让读者自己去联想、填充,很是耐人寻味。小说有大的线索三条:明线是白教师走上“革命”道路的过程,暗线是革命的进展,还有一条是太平镇的“太平”状况。我结合这三条线索来分析小说结构——小说的前两部分都是实写,最后一部分虚写。第一部分是对太平镇实景的描绘,重笔塑造白教师人物形象以及太平时太平镇的盛况,实际上也显露了太平镇趋于衰败的迹象:扯谎坝里赌博叫喊声与叫卖同在,落魄至极的江湖卖艺人也是“瘾”君子,尊师之德沦丧等等。虽是热闹,但却更像是死亡前的平静。这样的太平镇,必然是要从深层处来唤起革命的!所以在“革命”这条深层线索上,可以将第一部分理解为铺垫;而在明线上是对白教师衰败情况以及原因的解析,也是他走上“革命”道路的铺垫以及现实准备。第二部分选择赵四的酒店,更进一步详尽介绍先行的革命消息在太平镇引起的风波。这部分又分两条细线来写:革命消息传播是一条,是通过酒客们的闲聊来完成,主要是红鼻子赵八的讲述和伍老三等人的推动;消息引起的风波是另一条,主要靠酒客们接受消息时的反应来展现。从“全店人都惊愕,杯箸也停止”,到“登时一酒店的人全惊了,都注意听红鼻子赵八的说话,连白教师也听得津津地出神”,再到伍老三碎杯,“大群人更惊了一跳”,最后还有“白教师真是骇出一身冷汗”。这前后三“惊”和白教师的反应,既有全场人的反应,又是典型代表的反应。革命消息在赵四酒馆引起的风波实际上就是其在整个太平镇引起风波的缩影。这一部分就明线来说完成了白教师走上“革命”的心理准备;就暗线来说完成了革命消息的传播,也窥视了太平镇民众对革命的态度,是不太平“前夜”的太平镇实况。第三部分作者拉快叙述步伐,用走马观花的方式做结尾。这里有最后一个详写:白教师和小熊在禹王宫策划“革命”道路,还做着“封建梦”,然后以两个人失踪为结点,结束了对他们的正面描写。这是明线的完结,但却又留了个小线头在后文——到底加入革命队伍之后他们命运如何?这个问题留给了读者自己。作者接着很粗略地对前文提到的所有人、物、地都一一作了交代:革命军来临前整个小镇被恐怖气息所笼罩,而赵四酒店依然开着,红鼻子赵八、伍老三他们依然热衷于谈论时局。张监生家被抢劫,胖子王六的毛辫子被剪,县正堂改称知事先生,赵老么被同志军捉去认为是汉奸杀了,但唯独没有直接说明主人公白教师的下落,而只是借赵老么的下场来映射其结局。选择留白,让读者自己去联想、填充,这样的虚处理让故事显得简洁、凝练、完整,而又多层次,耐人寻味。在暗线的处理上就更是粗略了,没有明说,全靠读者从小镇的气氛变化与酒客们给出的消息中来自己挖掘,进行猜度。第三部分虽然好像都是简略交代,却着实写清楚了太平镇从“不太平”又恢复“太平”的情况。总体结构来看,《太平镇》真可谓简略至极又完整。这是优秀的短篇小说必须具备的特点。

作者借用太平镇来表现四川保路运动在小地方所引起的风波,从而对革命以及国民性进行反思。他从否定面来表现保路运动,将小地方下层民众对于革命运动没有正确的认识,更没有热情的真实情况呈现出来。像白教师,只有一己私利还做着“封建梦”,加入同志军自然不会有好结局。这实际上就是作者对同志军的肯定与赞扬,对小镇民众的愚钝的批判。纵观小说,它并不是中国传统小说的写法。作者没有塑造正面的人物形象,而是注重细节的真实、客观的原则,按生活的原型来表现生活,将小镇最真实的情况以直接呈现,并且极其重视人物心理的描述。《太平镇》这篇小说在艺术上已经成熟,是作者受到西方现代小说写实主义影响的结果。这篇乡土文学的重要意义更在于它将四川乡土文学的历史提前了十二年。

注释:

[1]白忠德:浅析中国乡土文学内涵及其叙事传统[J]北京:作家.2010.(6).p16-17.

[2]茅盾:茅盾文艺杂论集·上集. 上海文艺出版社.1981年.p576.

[3]向荣:传承与超越:川乡土文学80年.绵阳师范学院学报.2013.(1).p1-6.

[4]参见曾绍敏:漫话四川保路运动.巴蜀书社.2006年9.

[5]王文虎.张一舟.周家筠:四川方言词典. 四川人民出版社. 2014年.

[6]参见蒋宗福:四川方言续考.巴蜀书社.2014年.