压水堆核电厂14C产生机理与处理技术探讨

谭璞 周国丰 白杉 董振营 龚有为 黄永雄

摘要:阐述了压水堆核电厂14C的产生机理,向环境释放的途径,14C的化合物形态以及14C处理技术。同时研究了几种有机物氧化技术和微量CO2吸附固定技术,在此基础上提出了催化氧化技术、鼓泡吸收技术、碱性吸收床技术具有工业应用价值,是14C处理技术可行的研究方向。

关键词:14C;压水堆核电厂;产生机理;处理技术

中图分类号:TL4 文献标识码:A 文章编号:1674-9944(2016)06-0008-04

1 引言

C元素共有三种同位素(12C、13C、14C),14C的半衰期为5700年,B射线能量为49Kev,因其能量低,没有外照射风险,所以一直未受到足够重视。但是14C与环境的相互作用很特殊,首先,C元素是人体、动植物体的重要组成部分(植物干物质中的C含量约占45%),其次,以14CO2形态存在的“C会和空气中的非放射性CO2混合,参与植物的光合作用,由陆生植物和水生植物的摄取和吸收而进入食物链,形成内照射。由于“C长寿期的特性,其对动物有长期内照射风险,累积的辐射剂量不容忽视。

在压水堆核电厂中,堆芯中C、N、O元素的材料在中子的照射下,会产生14C,产生的14C会以液态或气态的形式释放到环境中。新版国标《核动力厂环境辐射规定》(GB-6249 2011)对压水堆核电厂14C的排放限值做了明确规定:3000MW热功率的轻水堆,14C气载放射性流出物控制值为7×1011Bq/a,液态放射性流出物控制值为1.5×1011Bq/a。

核电厂正常运行时,14C的排放符合排放要求,但考虑核电厂长期运行时14C对周边环境的累积效应,以及事故条件下14C的超标释放,有必要对14C处理技术进行研究,降低14C环境释放量,从而保护电厂周边环境。笔者将对压水堆核电厂14C的产生机理、释放途径、气态14C处理技术等进行研究,将为压水堆核电厂14C的处理技术研究方向提供参考。

214C产生机理

在压水堆核电厂中,反应堆中慢化剂,核燃料,一回路材料等介质中的C、N、O核素,在堆芯中子的照射下,发生核反应而产生14C,核反应有以下5种。

(1)14N(n,p)→14C,热中子反应截面为1.82barn(1barn=10-24cm2);

(2)17O(n,α)→14C,热中子的反应截面为0.24barn;

(3)13C(n,γ)→14C,热中子反应截面0.9×10-3barn;

(4)15N(n,d)→14C,热中子反应截面为2.5×10-7barn;

(5)16O(n,3He)→14C,热中子反应截面为5.0×10-8barn

以上核反应中,第4和第5种核反应因反应截面很低,在反应堆中产生的14C很少,因此,核电厂中这两个14C来源途径可忽略不计。

对于3000MW热功率的压水堆核电厂,其堆芯活性区慢化剂质量有14000kg,其中N的溶解量为2×10-5,慢化剂中由17O产生的14C有11.0Ci/yr,由14N产生的14C有0.18Ci/yr。

314C释放途径

核电厂产生的14C,以气态、液态、固态三种形态存在,各种形态的14C的来源如下。

(1)气态14C:气态14C主要在反应堆慢化剂和燃料元件中产生,通过氮气吹扫,脱气塔脱气,进入核电厂废气处理系统,或扩散到厂房通风系统,最后以气态的形式排向环境。

(2)液态14C:液态14C主要以离子形态存在冷却剂中,液态的14C在排向环境前,一般会经过离子交换树脂,大部分的14C被离子交换树脂吸附截留,所以,通过液态形式排向环境的14C量很少,对环境影响小。

(3)固态14C:固态形式的14C广泛存在燃料元件、堆内构件、离子交换树脂中,固态14C不会轻易流动,不会直接释放到环境,对环境影响小。

上述分析可知,在压水堆核电厂中,14C主要以气态形式向环境释放。鉴于气态形式的14C更容易通过扩散、沉降等方式进入生物链,在动植物体内形成长时间滞留,对环境危害较大。因此,对压水堆核电厂14C的处理,其主要对象为以气态形式释放的14C。

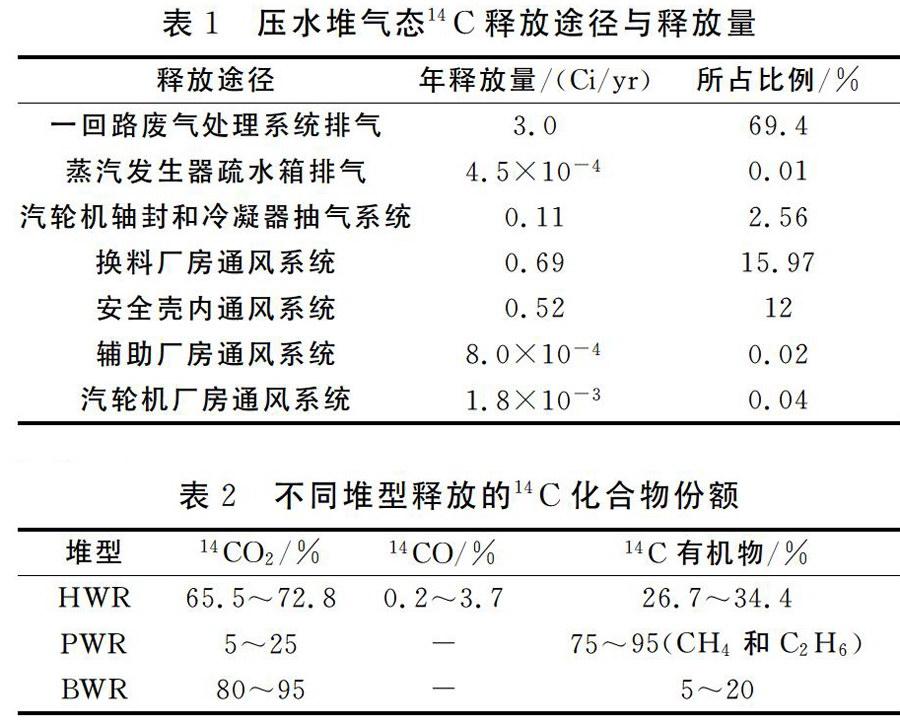

美国环境保护署统计过1250MWe压水堆,正常运行工况,气态形式14C向环境的释放途径与释放量如表1所示。

上述释放途径中,一回路废气处理系统排气向环境释放的14C最多,占总气态释放量的69.4%,但从电厂的排放情况来看,该系统排出的总气体量却最少。以大亚湾核电厂为例,每年通过废气处理系统排向环境的废气量约为1050~3500m3STP/a,而厂房通风系统与安全壳通风系统每小时流量达几十万立方米。可见14C在废气处理系统中的浓度相对最高。所以,针对一回路废气处理系统中的14C进行处理,对降低核电厂14C排放可达到事半功倍的效果。

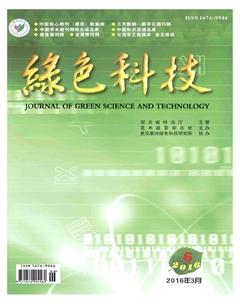

不同堆型,向环境释放的14C化合物形式不同,表2是不同堆型核电厂向环境释放的含14C化合物所占份额。

从上表可见,在压水堆核电厂向环境释放的气态14C化合物中,含碳有机物占主要部分,达到75~95%,主要成分是甲烷和已烷。而以CO2形式排放的14C化合物只占5%~25%。

414C处理技术

上节分析可知,压水堆核电厂气态排放的14C,主要以有机物(CH4等)和CO2形式向环境排放。其中CO2化学性质活泼,可和碱性金属氧化物、碱液发生化学反应,易于被分离吸附。而有机物化学性质较稳定,一般需将其转化为CO2再进行处理。所以,对压水堆14C的处理,分两个步骤进行,首先需把含14C的有机物的氧化成CO2,然后再对CO2进行吸附固定处理。但由于废气中14C的含量很低,以大亚湾核电厂为例,正常运行工况下,年度14C排放值最高年,废气中的14C含量也只有2.9~7.4ppmv,属于微量级,处理难度较大。同时,废气中含有其他放射性气体(12、Kr、Xe等),还混杂有较多的其它易燃易爆(如氢气)气体,更是增加了处理难度。

目前,国内外在核电厂14C处理领域,研究较多的是将有机物氧化成CO2,再对微量浓度的CO2进行处理。下文将分别研究有机物氧化技术与微量CO2吸附固定技术,为14C的处理指引合理可行的研究方向。

4.1 有机物氧化技术

有机物氧化技术有燃烧法、催化氧化法、光催化法、等离子体分解法,其基本原理都是在有氧化剂条件下,将有机物氧化为CO2和H2O,下文重点讨论有可能应用于核电厂14C处理的燃烧法和催化氧化法。

4.1.1 燃烧法

燃烧法是对有机物进行燃烧处理的一种方法,燃烧法也称为热氧化法、热力燃烧法,其主要用于高浓度有机废气的氧化。对于浓度低,自身不能燃烧的中低浓度有机废气,通常需往废气中添加助燃剂,此种方法对技术要求高,不易控制与掌握,成本也较高。燃烧法在国内未获推广,仅有少数厂家引进国外治理设备运用于较高浓度和温度的制罐、印铁业废气治理中,治理过程中也存在耗能大及运行不稳定等问题。在核电厂14C处理领域,因废气中有机物含量极低,需添加大量助燃剂,耗能高,投资大,且末端尾气含氮氧化合物,所以,此方法在国内外未见广泛研究应用。

4.1.2 催化氧化法

催化氧化是指在一定压力和温度条件下,同时在Pt、Pd、Ni、Cu等催化剂条件下,以空气、氧气、臭氧等为氧化剂进行的氧化反应。有机物在气流中被加热,在催化床层作用下,加快了有机物化学反应(或破坏),催化剂的存在使有机物在热破坏时比直接燃烧法需要更少的保留时间和更低的温度,催化剂在催化燃烧系统中起着重要作用。

催化氧化法用于有机废气净化的催化剂主要是金属和金属盐,金属包括贵金属和非贵金属。目前使用的贵金属催化剂主要是Pt、Pd,技术较为成熟,而且催化活性高,但价格比较昂贵,而且在处理卤素有机物,含N、S、P等元素时,易发生氧化等作用使催化剂失活,非金属催化剂有过渡族元素钴、稀土等。近年来,催化剂的研制无论是国内还是国外都有很多研究,大多集中于非贵金属催化剂,并取能得了许多成果。例如V2O5+MOX(M:过渡族金属)+贵金属制成的催化剂用于治理甲硫醇废气,Pt+Pd+Cu催化剂用于治理含氮有机醇废气。

该方法用于14C处理具有起燃温度低、无焰燃烧、节约能源、净化率高、无二次污染、工艺简单、操作方便、安全性好,装置体积小、占地面积少、设备的维修与折旧费较低等优点,此外,因为反应温度低,末端尾气中几乎不含氮氧化合物,此方法适用于高温、中高浓度的有机废气治理。

因核电厂废气处理系统排气中H2含量较高,所以在添加少量燃料条件下,可用燃烧法将有机物转换为CO2,但是燃烧方法温度高,在()2含量充足条件下,混合气体中N2会和O2生成氮氧化合物,这会增加后续尾气处理难度。而催化氧化法起燃温度低,安全性好,此方法在普通工业领域的废气处理中,有一定的应用基础,更适合核电厂14C处理,但此方法要求有高性能催化剂,对气体控制要求高,面对核电厂痕量浓度有机物的氧化,是一个新的课题。

4.2 微量二氧化碳吸附固定技术

国内对14C处理技术研究较少,而国外对14C危害关注早,例如很早就开始了对14C吸附固定技术的研究,国外热衷研究的14C吸附固定技术有以下几种。

4.2.1 碱液鼓泡沉淀法

用Ca(OH)2或Ba(OH)2制成碱液吸收CO2,Ca(OH)2或Ba(OH)2吸收CO2之后,生成稳定的可以满足长久处置要求的碳酸盐。碱液鼓泡吸收的基本原理为气-液接触化学反应,反应方程式如下:

Ca(OH)2+CO2→CaCO3↓+H2O

Ba(OH)2+CO2→BaCO3↓+H2O

气液接触比其它的处理方式有更大的接触面,气液反应的接触面可达到(30m2/m3),而吸收床只有(0.5~3.02/m3),所以碱液鼓泡吸收反应的速度更快,吸收CO2的效率很高。

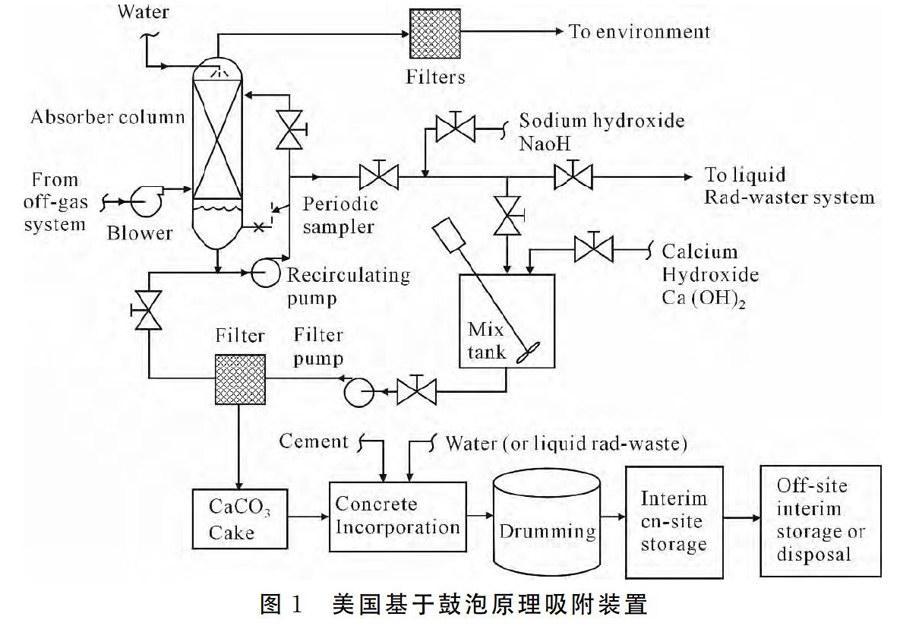

国外对14C的鼓泡吸收技术有一定的研究,美国和加拿大都曾经研究过这种技术,美国曾开发过一套基于鼓泡原理的14C吸附装置,如图1,这种装置的吸附固定14C效率在85%~90%之间。

4.2.2 氢氧化钠吸收石灰水沉淀法

此方法的基本原理是两步化学反应,采用氢氧化钠吸收CO2,得到Na2CO3溶液,往溶液中加石灰水进行沉淀,把溶液中的CO2-3变成GaCO3沉淀,将沉淀物过滤出来,作为中低放固体废物处置,这种方法的化学反应方程式如下:

2NaOH+CO2一"Na2CO3+H2O

Na2CO3+Ca(OH)2→2NaOH+CaCO3↓

因NaOH吸收CO2的效率高,且NaOH在水中的溶解度高,所以,相比碱液鼓泡沉淀法,单位体积溶液,能够吸收更多的CO2,沉淀池中生成的NaOH,又可返回到吸收池中,继续吸收CO2,可达到循环再利用目的,减少废液处理量。

4.2.3 碱性床吸收法

碱性吸收床的基本原理是用固体吸收剂(如碱金属的氢氧化物)制成吸收床,当含CO2的气体通过固体吸收剂时,CO2和其中的碱金属氢氧化物发生反应,以达到吸附固定CO2的目的。

碱金属的氢氧化物都可以作为CO2的吸收剂,如可以将NaOH、Ca(OH)2、Ba(OH)2溶解之后,用石棉网吸收,制成吸收床中的固体吸收剂,吸收床中的吸收剂和CO2反应之后,生成的产物稳定,便于进行放射性废物处置。

吸收床的吸收效率跟入口气体的速度和湿度有很大关系,有研究表明入口气体的相对湿度在80%~100%的时候,吸收效率比较大,这种吸收装置,对湿度控制系统要求高。

AECL公司曾开发过一种干式床CO2移除系统,实验结果表明这种干式床吸收可以移除低浓度的CO2(0.04~1000×10-6的CO2),且单次通过的净化效率很高,该系统有很大的商用潜力。

4.2.4 分子筛吸收法

分子筛是一种人工合成的、具有微孔型立方晶格的硅铝酸盐。依据其晶体内部孔穴的大小而吸附或排斥不同物质的分子,因而被称为“分子筛”。分子直径小于分子筛晶体孔穴直径的物质可以进入分子筛晶体,从而被吸附,否则,被排斥,利用分子筛可以吸附CO2的特性,用分子筛移除含14C的CO2,可用分子筛做成吸收床,含14C的CO2气体通过分子筛之后,CO2被吸附下来,吸收完CO2之后,再将分子筛加热到150~350℃,将其中的CO2解析出来,再用碱液吸收,之后进行后处理。

吸收床的温度是一个非常重要的参数,如硅酸盐分子筛,这种分子筛床温度在-75℃~-78℃之间时,可达到更好的吸收效果,此外,混合气体的湿度对吸收效率也有很大影响,在吸收之前,需对进气进行干燥,去除其中的所有水分。

这种方法适合对大风量的气体进行处理,分子筛吸附之后,还需加14CO2吸附固定装置,这将大大增加系统的复杂程度,压水堆14C处理的总废气小,此方法不适合进行压水堆14C处理。

4.2.5 乙醇胺吸收法

乙醇胺(HOCH2CH2NH2)对CO2能进行选择性吸附,气体在乙醇胺中进行洗涤是一种移除CO2的有效方法,其基本原理是:乙醇胺在一定温度范围内,对CO2有很高的吸附效率,当温度升高时,又能将CO2解析出来,通过这种移除方法可将CO2富集起来。

采用乙醇胺吸收法在实际操作过程中遇到的一个难题,即乙醇胺会被氧化成草酸和氨基乙酸,氧化物会对设备造成一定程度的腐蚀,也会影响后期吸收效率,会增加工程应用的难度。

4.2.6 碳氟化物吸收

CO2可完全溶解于一种制冷剂二氯二氟甲烷(R-12),氙,氪和CO2的溶解度比其它气体的要高,且溶解度对温度敏感,在低温的时候,CO2的溶解度增加很快,当温度上升时,溶解的CO2又能解析处理,溶解度对温度敏感的特性能使CO2从其它气体中分离出来。碳氟化合物是一种易挥发物质,这种系统只能在低温的时候运行(一般在-17℃)。

但是,该物质对大气臭氧层有极强的破化力,且具有毒性,对心脏毒副作用强烈,能引起动物心律不齐、心动过速、房室传导阻滞、急性心力衰竭、血压降低等心血管系统的改变,所以对14C处理系统的密封性要求很高。

上述6种微量CO2吸附固定技术,前三种吸附固定技术因原理简单,安全性好,投资少,是14C处理主要研究方向,其中,碱性床吸附技术,因没有液相产生,设备更换、后续处理更为简单,受到广大学者关注。

5 结语

核电厂在运行过程中,堆芯活性区的C、N、O元素在中子辐照下会产生14C。并主要以气态的形式向环境排放。气态形式释放到环境中的14C,既存在无机碳,也存在有机碳。国外研究较多的14C处理方式,是将有机碳转换为CO2之后,再对CO2进行吸附处理。

由于压水堆核电厂排放的废气中14C含量低,处理存在困难。调研国内外各14C处理技术发现,各国均处于试验研究阶段,并未达到工业应用水平。经过对各种技术的对比研究,催化氧化技术、鼓泡吸收技术、干式碱性吸收床技术在核电厂气载14C领域,有很好的工程应用前景,建议对这三种技术进行研究,掌握其中的关键技术,为后续的工业应用奠定基础。