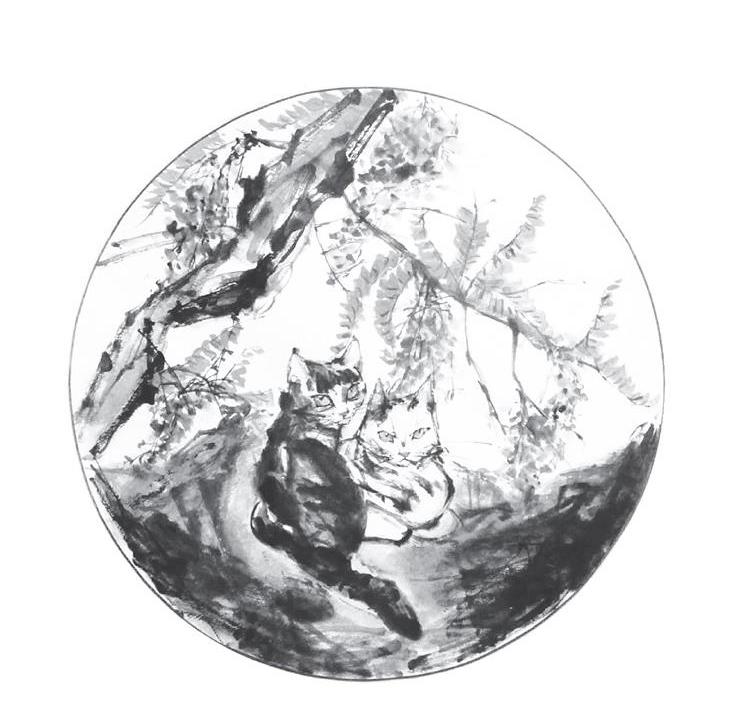

密林深处(短篇小说)

草白

1

我妈坐在我对面,说起今年冬天的雪,滔滔不绝。哇,老天爷好久没有落这么大的雪了,雪花片扯棉絮似的丝丝缕缕往下掉,田地呼呼几下全白了,风刮在脸上那个疼啊,根本不能骑车,到处都是冰渣子,只好走着去,走走跌跌,总算到了那里,可他还说,谁让你来的,这么大的雪管我做什么?你听听,要是我都不管他了,他怕是要饿趴在雪地里起不来了。

……

我妈在说爷爷的事。十五年前,我们把家搬到镇上,爷爷原地不动;前年摔跤跌断股骨,照旧我行我素不肯挪动半步。这一切,最麻烦的还是我妈,每天要给他送吃的。他会饿死的,总有一天,当我走不动了,就让他饿死算了,人老了还那么固执,不肯和我们住一起……可今年冬天真冷啊,连水管都冻裂了,停水停了好几天。我妈从下雪天聊到爷爷,继而谈到菜价,一斤花菜居然卖到十块钱,真是疯了啊,又说邻村吃斋念佛的老太婆竟拦阻送葬队伍进山,扬言要收取买路钱才能放行……说到这里,她吧唧了几下嘴巴子,以“这个世界真是疯了”闭口。而我无话可说,望着窗外的省级公路发呆,那是一条新修的水泥路,笔直宽敞,车子往来不绝,通向十公里外的县城以及更远的远方。和别的地方一样,近年来这路两边也发生了不少事。比如,半年前,我们村整个地皮以低价卖给一家物流企业,所有高矮破旧的房子外墙上都写着大大小小的“拆”字,别家的老人欢天喜地搬进商品房,在镇上新修的公园里扯闲谈,吐唾沫,只有我的爷爷不愿挪动半步。他说镇上没有山(其实不是没有山,而是山离房子好远),开门见不了山,就死活也不愿搬家……我妈和我说这些,巴望着我能和她站在同一阵营上,对爷爷的举止多少谴责一番以表忠心。可我无话可说,想着自小长大的地方要永远地从大地上消失,就像从来没有存在过一样,真不知说什么好。

其实,离家这么多年,我很少想起这片土地和土地上的亲人,爷爷自然被我经常性地忽略。每次我只有在偶尔想奶奶的时候才顺便想起他,那还是奶奶在世时他的模样,而不是之后他在漫长的鳏夫岁月中,形成的那一副苦寒、瘦削的体形。

远远看着,就像一只鹤,爷爷越来越像一只鹤了。好几次,午夜梦回时,我甚至错以为他已经和奶奶一起驾鹤归去了。

当然,他还活着,能吃能喝,“每天一斤黄酒,雷打不动的。”听我妈的语气,爷爷还很健康,又似乎这样的健康很不合时宜,很不应该似的。

“他的胃口比我都好。”

“他每天吃一只鸡蛋……什么都吃得下。”

“他的牙口也好,黄豆咬得咯嘣响。”

过一会儿,我妈又说,“可他连一句完整的话都说不清楚,到底老了。是这里不行了。”说完,她指指自己的脑门,浑浊地笑了。

今年,连我妈都六十三岁了,失地保险金也领了好几年了,爷爷怕是也有九十好几了吧。家里人谁也记不得他的确切岁数。好多比他还小的人都已死去多年,和他同龄的,更是所剩无几,不是残了,就是癫了。

后来,我才知道我妈说爷爷脑子不行是有依据的。好几次,她去给他送饭,却找不到人,一次躲进牲畜房里,还有一次躲在树洞里,就是村口那株大樟树,当初高速公路进村时与它擦肩而过,几百年来,那都是村里的风水宝树。树在,村子就在,并且兴旺。

我决定去村里走一趟,尽管我妈说那里差不多已经是一片废墟,屋子倒的倒,颓的颓,几近空壳,只等推土机进来。

“真到了那时候,看他怎么办。”我妈说这话时几乎有点咬牙切齿,这几年,她弄爷爷弄得太辛苦了,又没有人可以搭把手。

走在废石板铺就的路面上,两边荒草零乱,碎石瓦砾堆在一处,给我一种旧历新年的凄惶感。没有兴奋,没有期待,只有一种难以名状的焦虑与紧迫。这一年就要结束了,又不知新年会以何种面目开始,我想起自己的生活,当初离开家乡去城里读书,毕业后留城,在那里一住就是十几年,现在却越来越想离开它,去一个连自己也不知道的什么地方。想着逃离,无时无刻地想着,这种情绪已笼罩多年,并越积越厚,已然到了不改变就无法继续下去的程度。我到底想去哪里呢?当然,我的归宿不应该是眼前这个凋敝荒凉、废墟一样的村庄,它已行将就木,马上就要被推土机铲平了;我抵达的应该是一个更遥远的地方,一个全新的所在。这么想的时候,我看到了爷爷,他坐在那株古老的枝叶凋零的樟树下,头颅低垂着望向地面,身体弯成了一把弓。我走过去,走到那张弓前慢慢蹲下。他眯眼凝视着我,他可真瘦啊,骨头外面好像只包了一层皮,眼睛又大又深,那双深邃的大眼睛充满哀伤地望着我,好像在问我是谁,为什么来到这里。我微笑着等着他把我认出,像几年前那样大声喊出我的名字。可是,就像我妈所说的,他的脑子可能已经不那么好使了。整个过程,他嘴角歪斜,嗯嗯啊啊,几乎说不出一句完整的话。那些灰褐色的老人斑不仅长在脸上,连脖子上、耳廓上都是,密密麻麻,似乎还在源源不断地冒将出来。

他看着我,目光却没有聚焦,好像在看着我身后的什么东西。

爷爷。直到他转身,跌跌撞撞地朝村里走去,我才在他身后轻轻喊了一声,他的背影顿了顿,脑袋微微晃动着,肩膀侧转了一下,几秒钟的停滞后,又继续往前走,他走得很慢,就像一张颤栗的移动着的纸片,一点点向着火焰的方向靠近。

2

有一天,我妈忽然说,我有办法让你爷爷从那里乖乖地搬出来。说完这话,她狡黠地一笑,一副胜券在握的表情。她的办法是趁爷爷外出,将他房间木门外装上锁,阻止他进入。做完这些,我妈在电话里对我说,你快开车过来接你爷爷。我把车子停在村里废弃的晒谷场上,远远地看见爷爷坐在那株大樟树下,就像几天前看到的那样,脑袋低垂着望向对面,整个身形弯成一把弓。一把锈蚀斑驳、随时可能散架的弓。

我走到他面前,蹲下身,亲切地望着他,就像和一个孩童在说话。我告诉他镇上的房子如何好,墙壁很白,还有雪白的灶台,连灯光都是白的,又白又亮。总之,没有人不喜欢住在那里。你也应该搬到镇上去住。所有的人都应该离开这里,住到镇上去。再说这里的房子马上就要被推倒了,到时候推土机一进来,哗啦几声,什么都没了,只剩一堆水泥碎壳,看你怎么办?

我好不容易将这些话说完。我一边说,一边留意他的反应。可他什么反应也没有,甚至连一点愤怒的情绪都找不到。一脸无辜,一副世事皆忘的表情。我不由悲从中来,更坚定了带他离开的决心。

我重新蹲下身,与他的视线保持在同一水平上。我指了指晒谷场那边,那是一片破碎的水泥地,周遭杂草丛生,而我的红色轿车在一片灰色中异常显眼,他不可能看不见。我作出走的姿势,示意他跟着我,可他却摇了摇头,那个摇头的动作定格了三秒钟,带着不可更改的意志与决绝。

我没有办法了,给我妈打电话。她在电话里说,你别急,只要坚持到天黑,我们就胜利了。她说这话的时候,还是正午时分,离天黑尚有漫长的距离。我游荡在正午空无一人的村子里,好像行走在另一时空里。这里没有一点辞旧迎新的气息。这里的一切都是旧的,腐败的,死去的,等着被遗忘,被埋入地底深处。而过不了多久,最多三五年,在原来的地方,就会有崭新的建筑矗立,时间重新启用,新人将旧人踩在脚底下,一种没有记忆的生活就此展开。

那时候,没有爷爷,没有我,没有回忆,没有往事,什么都没有。

我来到往昔闹猛嘈杂、此刻却空无一人的河埠头上,童年河边嬉闹的场景如在眼前,如此之近,却永远都无法触摸,无法靠近。这种感觉之于我,当然不是第一次出现,也绝不会是最后一次。我意识到自己的一生可能要不断地行走在幻灭之中。如果一个人一辈子只生活在同一个地方,看着同一个时钟长大,衰老,他的绝望感会不会因此减轻一些——或许,我对爷爷之怪异行为感到好奇的原因就在于此。特别是如今的他已头脑痴呆、举止昏蒙,主宰这一切的除了本能,还会是什么呢?

傍晚时分,当我开车重返村庄,樟树下已不见了爷爷的身影,我打开上锁的小屋,里面自然也没有人。我在村里找了一圈,什么也没有找到。我并不着急,爷爷肯定不会走远,除了这个最后的村庄,他哪里也不会去。

我让门敞开着,回到镇上了。

当天晚上,我妈和我商量着如何把爷爷从那里接出来。年后,施工队就要进入,已经到了非搬不可的时候了。

我妈说,不如,趁他睡着的时候,我们用担架把他抬出来。可万一中途醒来,哭着闹着不离开怎么办?或许事先应该给他吃一片安眠药,碾碎了混在粥里,对身体也没有什么危害。如果再不行,只好来硬的,请几个年轻人将他扶到车上,稳住他,一脚油门就到了。

总之,把一个人从这个地方挪到另一个地方的办法是很多的,可是,很显然,这些办法不能用在爷爷身上,他太老了,老得让我们不忍心强迫他。

夜深了,我妈忽然说起很久以前发生的一件事。那时我还小,爷爷大概六十几岁,有一天竟然不声不响,不辞而别,徒步去了八十公里之外的宁波,回家已经是三个月之后。谁也不知道,那三个月他是怎么过的。

你还记得那件奶黄色汗衫么,就是爷爷在宁波给你买的,可你一点也不喜欢那件衣服,因为衣服前面的飞机图案,你说那是男孩子穿的。

我想起来了,是有那么一件汗衫,软绵绵,皱巴巴,塞在樟木衣橱的角落里,每次找衣服翻到,一股浓重的樟脑丸的气味就扑鼻而来,不想穿,又舍不得扔,再后来它就不见了。原来,那衣服是爷爷买的啊。

他给家里每个人都买了礼物,给你奶奶和我买的是百雀羚面霜。我妈的语气里含着淡淡的吃惊,不敢相信他徒步走了那么远,还能带东西回来。那时候,村里有很多人去宁波打工,可那都是些青壮年,可爷爷和他们不一样啊,他都那么老了。

我妈和我聊了很多,那些往事从记忆深处跑出来,带着樟脑丸的气味,逼迫着我们承认过去了的时间如此漫长,且难以忘怀。

第二天一早,我们就去给爷爷送食物。

可是,屋里没有爷爷。我们去樟树底下找,也一无所获。我妈说,你爷爷肯定是把自己藏起来了,他经常这样干,不要担心,我们一起去找他。于是,我们把地下室,牲畜房,树洞,祠堂这些爷爷曾经藏身过的地方都一一找了个遍,却无法把村子里无数个空房间也悉数探测究竟,那是一个庞大的属于隐匿者的宫殿,所有空间的组成材料正在秘密地腐烂,不动声色地坍塌,时间在此终止,空间也变得毫无意义。

而我的爷爷,或许正藏身于这些无意义中,只为了在活着的时候顺利隐匿,不被人寻找和知道。

我们当然没有找到爷爷。

我妈说,我们把这些食物放在屋子里吧,他饿了,自然会来取的。好像我的爷爷正在暗处窥探着我们,只要我们一离开,他就出现。

于是,我们离开了。那些热气腾腾的食物在一间阴冷、潮湿的屋子里,慢慢冷却,代替我们等待主人归来取用。

3

旧历的新年越来越近,我天天往村子里跑。外面的世界充满孩童的嬉闹,鞭炮的炸响以及各种俗世的喧嚣,这里却依然冷清,没有人声,鸟叫,甚至连水流的声响也不大听得见了。

那些河水,流着流着,也不知道流到哪里去了。

留下来的石头,好白,好安静,孤零零地,就像一个目光呆滞,四肢无力的人,也不知道在等待什么。

没有任何迹象表明爷爷后来回过这个小屋。食物原封不动地放在桌子上,油汤被冻住了,绿色菜肴冷却后丧失了食物固有的芳香,变得面目全非。房门照旧敞开着,除了风,并没有任何活物光顾的迹象。

我妈发动亲戚们在山里找了好几天,山路实在难走,有多少年没有人进山了,人走过的路逐渐消失,重新成了山林的一部分,慢慢演变成一种固若金汤的存在。叔伯们走在林木苍郁、荆棘密布的大山深处,累得直喘气,感到再也不可能让往昔再现,岁月重来。

我在林子里喊爷爷,几秒钟后,听见另一个自己也发出了同样的呼唤。一路上,我不停地喊叫,不停地听见另一个自己也发出了同样的叫喊声。密林深处比山下的世界还要安静,这是一种永恒的静止,当人不再肆意砍伐、破坏山林之后,山林迅即恢复了缄默的本性。我有理由相信爷爷或许就藏在某个树洞里,静静地望着头顶上的天穹发呆。

我们或许走近过他,非常非常近地挨着他,却不能发现他。

后来,我们发现野猪留下的蹄印,叔伯们都说已经二十几年没看见野猪了,没想到这种毛发乌黑、獠牙尖厉的动物重新回来了。大家唏嘘不已,重新回忆当年铺设陷阱、逮捕野猪的场景,都说野猪肉其实并不好吃,哪有家养的猪肉好吃。不过现在已经没有什么家养的猪肉了,都是喂饲料的。

不知道野猪吃什么,已经没有人种庄稼了,野猪们将以什么为食呢?

这些归来的野猪,会跑到山下捣乱吗?它们肯定不知道,山下的世界已经大变样,再没有人能逮住它们了。

寻山归来不久,有一天清晨,我们去更换食物,意外地发现食物减少了,地上还泼洒着一些米饭和少量汤汁,好像是被人匆忙取走的。

你爷爷回来了,他肯定是饿了,回来拿吃的,我妈兴奋地说,快检查一下,家里还少了什么。我在房间里找了半天,发现柴刀不见了,火柴和旧毛毯也不见了,还少了一瓶酒。其他的暂时无法确认。我有一种不好的感觉,觉得爷爷可能不会回来了。或许,他正躲在密林里,就在后山的某个洞穴里,呼呼大睡呢。

有好几个下午,我好像听见从那里传来的风的呼啸声,还有苍老的人声。似乎,那就是爷爷的声音。因此,我经常地回到村庄。我把车子停在晒谷场上,在老樟树下坐一会儿,再沿着河埠头把整个村庄巡视一圈。爷爷走后,村庄真正地空无一人了。石板路上透着绿色的苔影,墙缝里缀着稀疏的杂草,新年的阳光照在几欲倾颓的老宅的屋顶上,透着阴冷和寡淡。好像再没有什么东西可以温暖这些被弃掷的旧物。我在等爷爷,等着他在樟树底下现身。一旦他弓形的身影出现在那里,我就一把抓住他,强行把他塞进我的汽车里,快速离开这里。一刻也不耽搁。

可当我坐在废园的阳光里,一种强烈的感觉让我无法离开。爷爷还在这里,在我身边,他在看着我。恍惚中,他成了那无形的、无处不在的不能被时光摧毁的部分,在废墟的周遭游荡。

食物在减少,或者原封不动,毫无规律可循。

有一天,我坐在废园的池塘边发呆,来了一群年轻人,他们对着马头墙、旧窗户、阴影下的泡桐树不停地拍照,还叽叽喳喳地说话,生硬的方言里不时地夹杂着几句普通话。游子归来,他们是来拍照的,拍完了就走。我等着他们快点走开。

可有一个女孩没有走,她好奇地看着我。

你看见过野猪吗?听说这后山上来了一群野猪,这是真的吗?

我点点头。

哇,真的有野猪啊,据说野猪肉很好吃的,同行中马上有人惊叹道。

他们聊着关于野猪的话题走出了村子。听他们的语气,可能并没有见过真正的野猪,只是听人说起过。他们的平均年龄比我小差不多十岁,大多是在镇上度过童年和少年期,那里没有山,山在离房子很远的地方。而我小时候,是看见过野猪的。甚至有野猪饿极了从山上下来,到人家的屋子里偷东西吃,被人逮个正着。

爷爷就捉到过一只野猪。

我还能想起那个遥远的早晨,男人女人簇拥着来到我们家。院子里,噼啪作响的柴火上支着一只巨大的铁锅,沸腾的水正在锅子里疯狂地打转,试图跑出来。他们把切碎的野猪肉一块一块往水里扔。野猪肉很老,咬上去有点硬,吃着酸,并不怎么好吃。可大人们大快朵颐,大声说笑,夸赞爷爷英勇机智,巧设陷阱,让害人的野猪遭了殃。那种乱哄哄的气氛就像过年,甚至比过年还要开心,因为这只野猪完全是白白拣来的,又不要钱,又能让全村人兴奋,天底下这样的好事实在难找。

后来很多年,再没有一只野猪落网,爷爷一直盼着能再捕到一只,哪怕是齿牙还未长全的幼豕。故乡属丘陵地貌,没有老虎和豹子出没,连狼也没有,野猪是最大最凶猛的野生动物了。

那天,我在村里待到黄昏时分。正要离开之时,远远地,一个矮小的身影从山脚下移步过来,猛地看到,吓了一跳,还以为野猪下山了,是我强烈的回忆召唤了它?当我再次睁开眼睛,只见我的爷爷披着一身奇怪的看不出本色的脏污、破旧的衣服,站在我面前。他缩着肩,头发乱蓬蓬的,好像上面长的不是毛发,而是杂草。他就那样看着我,双目炯炯地看着我,好像有许多、许多话要和我说。

4

很多年前的冬天,我还在襁褓之中,我的父亲进山打猎,因猎枪走火,倒在一片杉木林里。大雪封山。父亲冰冷的身体在雪地上躺了三天三夜才被人发现。

对于父亲,我没有任何记忆。除了墙上的黑白照片,和那个遥远的被人反复提及的林中雪地里的画面。因为这个带有强烈命运感的画面,父亲一直断断续续地出现在我不同时期的梦境里,就像一个无法确定、却又割舍不了的隐喻。

我问我妈,他逮到过野猪吗?

我妈摇头。

麻雀呢?他总打到过麻雀吧?

他是个新手……只想给我们改善伙食……那把枪……是第一次用……我妈断断续续地说了很多,之前,我不知道父亲不仅是个过早消失的缺席者,还是个失败者。

这么多年过去,他在我的日常生活中渐已遭到遗忘,我不去想他,我根本就没有见过他。梦里的他,也不是真正的他。

此刻,爷爷扛着一把锈迹斑斑的猎枪向我走来。看一眼我就知道,这是父亲当年用过的那一把。很多年来,它是家里唯一的一把枪,倚靠在门后角落里多年,像一条缄默忧郁的铁胳膊,被蛛网和尘灰包围,并吸附了时间深处的铁屑,变得沉重无比,独手根本举不起来。

爷爷且将它挂在脖子上,他的身体因此蜷曲得更加厉害,苍老的脑袋好像要低到尘土里去。他摇晃着,颤颤巍巍地走在进山的路上,道旁的荆棘试图绊住他,将他撂倒在地上。他哀叹着抽出柴刀,将它们纷纷斩断。

我偷偷地跟在他身后,不发出一点声响。我明明看见他走进一座黄泥墙砌成的破庙里,却左右等待不见人影。天黑了,我不得不下山回到镇上。

这之后,我仍像往常那样将食物放在屋子里,等候爷爷回来领取。可是直到那些新鲜的食物渐渐发霉长毛,爷爷仍没有出现。这其中有好几次,我试图上山寻找爷爷,连半山腰都没有走到,就战战兢兢地回头了。我很怕在这样的山路上行走,根本就没有什么路,我怕走着走着,自己和道路一同消失不见,那就再也无法返回山下的世界了。

于是,每次下山的时候,我都跑得飞快,唯恐身后有东西扯着我,不让我走。每当安然返回山下,总是百感交集,好似死而复生。我感到久已丧失的对生活的热情又开始胀鼓鼓地在我身体里涌动着,就像春天冰水消融的江面。我默祷着爷爷能回到山下,回到我们视力所及的地方。

自从爷爷上山后,我妈时刻担心他会死在那里,就像当年我的父亲,猎枪走火,倒在血泊里。命啊,这就是命。我妈好像忽然参透了什么似的,整日沉默不语,或念念叨叨,不再关心爷爷是否能取到食物。她一下子进入人生的暮年,除了回忆往事,对什么事情都提不起劲。

只有我,仍不时地返回村庄,在那株大樟树下呆坐很久,或者靠在废园的篱笆墙上,听着从后山吹来的风声,感到时间宛如蚁群的蠕动,缓慢无痕,让人焦灼。

我等待着爷爷的再次出现,就算为了自我补给,他也应该这么做,反正屋子里的一切都在等着他归来。温暖可口的食物,松软舒适的床榻,还有明亮宽敞的房间,这一切总比在外面风餐露宿好吧?

好几次,我站在荒凉破损的晒谷场上,往后山的方向张望,似乎看见一个灰暗褴褛的身影在草丛中挪动着,一会儿,身体探出山体,一会儿又隐了下去,总是时隐时现,让人揪心。我很想喊叫几声,以引起那个身影的注意。或者,干脆走到那个地方,近距离地观察他。可我又怕等我上山之后,他早已隐匿不见了。我内心充满了忧虑,迟迟未有行动,感到爷爷随时可能消失,又担忧他到底以何果腹,要知道他已经很久未来领取食物了。

我如往常那样进行着一日三餐,一旦想到此刻的爷爷正饥肠辘辘地潜行在密林之中,便食难下咽,味同嚼蜡。我想我应该近距离地看到他,确保他是健康平安的,便也放心了。可是,我一直没有上山。有一次,我都爬到半山腰了,忽然浑身颤栗着,嘴里发出惊叫声,一路疾跑着冲下来,好像山上的世界是另一个世界,随时都会有危险降临。那以后,我无数次试图接近爷爷的世界,却无一例外地返回。我为自己的胆怯和懦弱感到吃惊,怎么对那个地方如此害怕。虽然山上可能有野猪,可野猪不是老虎啊,它又不会吃人。我感到沮丧,开始怀疑自己是否具备摆脱困境的勇气。

终于有一天,爷爷的身影出现在河埠头上。他蹲着身,吃力地把低处的河床里的水往嘴里舀。我大声喊叫着,试图阻止他,告诉他这河里的水已经被污染了,吃了要生病的。可他已经仰头喝下了,喉咙里发出美妙的咕噜咕噜的吞咽声。我感到吃惊,在此之前,他从来不喝生水的,他总是小心翼翼地保养自己,唯恐自己死去。因为对肉体的过度珍视,在他身上曾发生过一些可笑的事。

可现在,这些品性竟消失得无影无踪。

我长久地看着他,就像是第一次认识他。在他身上,一种变化已经发生,我无法靠近,无法阻止,甚至搞不清楚它们到底是什么。

5

既为了怀念,也是告别,我搬到爷爷的小屋。一个月后,这里的一切将被推倒,永远地从地面上消失。这是我早已知道的,也并不为此感到伤心。只是,我的爷爷还在后山上,而且没有任何迹象表明他会乖乖地下山,随我们搬到镇上。

除了原地等待,我没有别的办法。

我相信他会下来,回到这里,哪怕只作短暂停留。不知为什么,近来我越来越渴望见到他。他身上发生的一切,让我吃惊。尽管他已经很老很老了,老得让我们根本记不住他的岁数,可是,他身上骤然焕发出的光彩让他超越了时间的管束,变得让人无法捉摸。

还有一个念头让我决定留下来,那就是我觉得爷爷需要我,他似乎在看着我,随时可能向我求救。我总是听见有个声音在我耳边说,你留下来,你不能离开。

可留给我的时间已经不多。我等待着,等待着,漆黑的夜宛如万籁俱寂的时空的尽头,没有一点亮光。我捕捉着来自爷爷的声音,想象他的行迹,在何处休息,以何果腹,他找到新的食物了吗?我浑身充满焦灼,对那一种情境的向往和担忧,让我坐卧不安。

好几天,我甚至走到通向后山的那条高低不平的土路上,我站在路的尽头,感到再也无法挪动半步。几日不见,那路上重新长满荆棘,尖锐的芒刺让我倒吸一口冷气。裹足不前之际,我看到路边蔓生的野果,这是我自小熟悉并品尝过的果子,夏日长成,秋风催熟,可此刻是早春,竟然还有干瘪的果肉存留。

我蹲下身惊奇地望着它们,双手在枝叶间摩挲着,爱不释手,那果粒实在过于瘦小,显得微不足道。而它们竟然是我爷爷的食物,爷爷旷日持久地以此充饥,并活了下来。那天,他在舀水喝的时候,忽然从紧攥的手中溜出几粒暗红干瘪的小野果,他颤抖着将它们捡回,熟练地塞入口舌之中,津津有味地咀嚼着,脸上含着满足的笑容。

他一脸享受地咀嚼着,好像那是世上最无上的美味。

新年眨眼过完了,我等着爷爷下山,或许是在等着推土机进村。我并不在意自己会等来什么。在这段随时可能终结的时间里,我想着自己的未来,我在等待自己的未来。

其时,我开始做梦。梦里,爷爷用那杆锈迹斑驳的猎枪结束了那头野猪的命,他扛着战利品下山,挨家挨户地敲门,可门楣腐朽,活人无存。春风吹白了他的发,他扛着无人分享的战利品,就像举着一面失败的旗帜。最后,我的父亲也现身了。他依然年轻,露出黑白遗照里的笑容,那么安详,充满着必死的信念。他和爷爷汇合了。他们扛着两把一模一样的猎枪,再次进入密林深处。

每次从这样的梦境里醒来,我总是浑身颤抖,冷汗连连,不能自己。我似乎听见有个声音在说,跟我走吧,跟我走吧!那个声音如此强大,充满着决绝的力量。在村子里的每一天,我似乎都在聆听这样的声音。

与此同时,自我搬入此地后,我妈不再过问爷爷的事,对我的饮食起居也是漠然置之,似乎多年来的关照对象已经脱离她的视线,成为另一世界的物种,不由她掌控了。

我不止一次地想过离开,哪怕回到过去的生活里,这是最坏的打算,或许也是最好的——总好过在这里受着旷日持久的煎熬吧。

时常有野猪的嘶吼声进入失眠者的梦境里,我没有想到的是,有一天,我的爷爷竟然真的猎获了一头野猪,它衰老倦怠,毛发脱落,皮包骨头,一只眼睛已经瞎掉了,被猎枪击中的刹那拼命挣扎,垂死抵抗,渐渐地,它倒下了,身体没入荒草丛中。那尚存的獠牙表明那是一头公猪无疑。

当我看到它的时候,它还在挣扎,脚蹄不住地动弹着,嘴里发出绝望的吭哧声,嫣红的血从腹部缓慢地渗透而出,进入尘壤深处。它仍在挣扎,这个挣扎的过程加速了死亡的进程。可它依然故我,好像是在主动索死。

天黑了,爷爷依然守护在那头濒临死亡的野猪身边,好像他们不是猎人与猎物的关系,而是具有某种更深切更亲密的关系。

而我,一直站在离他们三米之外的地方。我看着他们,感到疲惫不堪,盼着这一切快点结束,我累了,我想下山,我要睡觉了。

6

推土机进村的时候,我正在爷爷的小屋里睡觉。当我醒来,像往常那样在荒草丛生的村街上漫步,远远地,看见电线杆下一个男人正蹲在地上吃方便面,他的脸埋在纸碗里,他的头发蓬乱肮脏,上面似乎还冒着热气,在他身后是已经搭建完成的简易工房,推土机橘黄色的吊臂如张牙舞爪的怪物,伸在工房的顶端。有隐隐的人声从那个房间里传来。

我身子一闪,踅身进入边上的弄堂里。我很怕他们发现我,将我驱逐出去。还有那个庞然大物,它的胳膊随便往什么地方一拧,就会落下一片废墟。他们肯定不会想到这里还有人。作为一个非法居住者和隐匿者,我忽然惶恐不已。

那个晚上,当我躺在床上,异乡人的欢笑声再次从那个简易工房里传来。他们好像在打扑克,或许在玩一种推倒者的游戏。他们发出的声音越响,越是证明他们以为这里荒僻无人,所有的居住者都被转移了,连地下埋葬的人都集体搬迁去了别处。

我想这个时代的人走来走去是有道理的,人们只有到了异乡才会如此肆无忌惮,毫无感情地把一切推倒。他们不知道这里原先是怎么样的,未来的模样也与他们无关。将一切捣毁,然后离开,这就是他们的基本动作。

第二天一早,我收拾完行李,上了后山。我已经半个多月没有见到爷爷了,他既没有在山上显眼的地方出现,更没有下山。对于能否看见他,我已经不抱什么希望。或许,他已经走远了,反正群山相连,从这座山到那座山,他想去哪就能去哪,没有路障和人为阻隔,谁也不会拦着他,也没有人会搬走一座山,将它们拆掉,移走,不让人靠近。看来,我的爷爷实在是找到了最理想的藏身之所,再说他已经学会采集浆果的本领,这山上到处是这种东西,他应该不会饿着了。

我发现上一条进山之路已经消失,好似所有的路一旦无人走动就会自动消失,而每一个进山者都是携带着道路而来。我从树与树的间隙里穿过,我小心翼翼地踩在尖厉的碎石上,一开始芒刺和灌木的叶片似乎要阻止我的进入,可一旦我的决心大过挡路的石块,它们就会放我过去。进山的路并没有想象中那么艰难,可也耗掉了我的一些力气。如果得不到补给,我就会败下阵来。更难的是,我毫无方向感,完全不知道该往哪里走。没有方向。我发现自己无论在山上还是在平路上,都没有方向。我走了很久,好似原地踏步,这让我感到沮丧。我发现山路并不是一味高耸着向上,很多时候,它们只在原地打圈,或似同心圆一圈圈往外跌宕而去,却始终没有真正地远离。

我的目标是到达山顶,我要真正地爬上一座山,才让自己下山。这个念头是走着走着忽然起来的,这让我摆脱了刚才的困境,模糊中树立起一种目标感。我经过那些树,又远离它们,树在看着我,充满着挑衅,又好像是同情。

我好似在这山谷中走过很多个日夜,我忘记了爷爷,忘记了山下的世界。我终于站到了山顶上,许多个山顶在我眼前延伸,耸立在四面八方,没有尽头。我爬过的这座山瞬间被取消了。我的身体里灌满风,耳朵里满是砂砾,我就像一个什么山也没有爬过的人,摇摇晃晃地回到原处。