徐建融:淡心冷浸万古月

认识徐建融教授,有十来年了;知道他,当然更早。他被评论界誉为当代中国的“艺术大儒”。然而,若想解读他和他的艺术成长史,却不是一件容易的事。

徐先生是搞学问的,学富五车,著作等身,已经出版著作一百多部,是上海滩的传奇人物。虽说著作多为美术史论类、书画鉴赏类、传统文化类,但对通常的读者而言,想读深读透,是颇有难度的。我读过一些徐先生著作,体会到徐先生在学问上,博大而精深。

我欣赏过徐先生的书画,更惊叹他于传统的积淀之厚,于山水人物、翎毛花卉的无所不能。我常感纳闷:一个人何以有如此多的精力,涉猎如此多的领域,却又有如此不俗之成就呢?这固然需要勤奋,但仅仅靠勤奋显然是不够的。作为美术史论教授,徐先生以精研书画艺术驰名,然而他学问通达,是个少有的“通人”,举凡诗词文赋、美学哲学、史学佛学、戏曲音乐、建筑园林等等,都有研究。我每每听徐先生聊天,必耳朵竖起生怕漏掉一个字,因为先生闲聊时,大段经典章句张口即诵,古今名人轶事随手例举,如果你耳朵稍有懈怠,就会不明所以。过去所谓咳唾成珠,用来形容徐先生,真恰如其分,一字不虚也。

余生也晚,与老一辈的学者交往有限,而就上世纪四五十年代出生的这一拨,能像徐先生这样读书之多、涉猎之广、学术之深、著述之厚的,实在是鲜有其人也。然而,更鲜为所见的是徐先生的低调,他从不认为自己比别人来得聪明或高明,也不认为自己有多大成就,之所以写了那么多的文章,并还将继续凭着兴趣写下去,他说:五十岁以前,自以为是,写的尽是些“无用之作”;五十岁以后,无所事事,写的多是些“无聊之作”。虽不免语带自嘲,甚至夸张,但换个角度也可看出,徐先生不断否定自我、觉今是而昨非的艺术主张。

说来有趣,当我提出要让徐先生谈谈自己“学术和艺术”的人生故事时,徐先生却一脸认真地说道:我没有“学术人生”,我也不搞艺术,其实我最最适合的人生,就是种田!

既耕亦已种,时还读我书

如果换上另一位艺术家,若说自己最适合的人生就是“种田”的话,人或以为是“矫情”,但徐建融这样说,却多半出自他的“实情”。

我们都知道,徐建融出生于浦东一个农家,他常说自己的农民状态,一直保留到四十岁出头。在1992年动迁之前,他在老家还是有农田的,那时他已是业内的知名教授,每次回家仍旧帮忙干点农活。干农活在别人的眼里是苦事,在徐建融看来却不以为苦,反以为乐。他回忆自己儿时,祖父和父亲都在浦西市区的工厂和商店工作,是家庭经济的支柱,而他作为家中的长孙,必须分担各种家务农活。所以课余时,如下田耕种、割草喂猪,还有挖蚯蚓饲鸭、养兔放羊之类,他无所不干。中学时,除了家务、田间的劳动之外,每天他还要早起或晚归,割草卖给养牛场以获取微薄的酬劳贴补家用。暑假期间更是加倍努力,每天割草一百八十斤,并以九十余斤之体重负担七八里地而换得九毛钱,这在今天看来太微不足道了,但在当时却是十分可观的一笔收入,足以欣慰整整一晚。

农耕之余暇,最大的快乐莫过于读书了。这也是我国传统知识分子最为理想的生存状态,只耕不读,礼仪遂失;读而不耕,饥寒交至。过去所谓“耕读传家久,诗书继世长”,陶渊明也有“既耕亦已种,时还读我书”的诗句,皆为传统耕读人家的真实写照。徐建融差不多也是如此的生活,幼时即喜与文字图画打交道,据说尚在怀抱时,因为厌食,祖母和母亲必示以香烟牌方能诱其进食。后祖父每周从工厂图书馆借些连环画供其阅读,他常也依样画葫芦,照着连环画描摹一些人物造型,以此为乐。稍长,除了连环画之外,逐渐涉及文学小说之类。小学三年级时,他读的第一部长篇小说是《薛仁贵东征》,随后,这一类侠义英雄故事的小说,尽管当时还被称为“禁书”,但已成为徐建融千方百计搜罗阅读的对象,如《薛丁山征西》《蜀山剑侠传》《荒江女侠传》《七剑十三侠》以及后来解禁出版的《三国演义》《水浒全传》《西游记》《说岳》《七侠五义》《封神演义》等等。有时借来的图书要限时归还,再加之读书读到扎劲时哪肯放手,所以常常于上课时埋头读小说而遭到老师的批评,且屡教屡犯。只因他的学习成绩总是名列班上第一,老师无可奈何,只能对他网开一面了。

徐建融说他大概在五年级的时候,借得了一部《康熙字典》,爱不释手,但又不能占为己有,于是,便花了三个月的时间,手抄了一遍。抄书的乐趣使他从中尝到了“甜头”,不久,他又陆续手抄了《昭明文选》等书。当时学校图书馆的负责人为王京盙先生,现在从事书法篆刻的人应还知道他,他是王福厂的弟子,工书法,擅篆刻。受王先生的影响,徐建融也爱好起传统书画,并从图书馆借得谢稚柳先生的《水墨画》,了解了传统书画的演变历史及“传统的先进方向”……年轻时的光阴就是悠长,人人都可以大把大把地挥霍,徐建融聪明,把它“挥霍”在无尽的读书抄书之中,自己的学问也随之增长。也就是那段时期,他的读书兴趣,从侠义小说逐渐开始向传统文化转向。

随着“文化革命”的兴起,世人皆将文化视若敝屣,扫去除尽而后快,然而此时,正是徐建融大量读书之始。他从别人的抄家灰烬旁偷偷捡得《论语》《孟子》《说文解字注》《草字诀》等一批好书,成为他日后反复研读的重要读物。由于父亲在单位中因“莫须有”的罪名被揪出戴上“坏分子”的帽子,以致他也遭受株连,而被清除出“革命队伍”。在人人都想“力争上游”的时期,这让他十分痛苦,他只得夹紧尾巴,埋头种地读书,以此排遣胸中的郁闷。时隔多年回首再看,那真是“因祸得福”,正因为被剥夺了“革命小将”的身份,使得他免于参加无聊的争斗,为他的读书爱好留出了大段宝贵的时间。

结束了中学生涯后,徐建融正式回家务农。此时,“文革”运动正如火如荼,由于“成分”不好,徐建融被动地远离政治,此恰恰成了他学习传统文化的大好时机。他从花鸟大家江寒汀的弟子房介复学习花鸟画,又因房先生而结识了江门的其他弟子如乔木、邱受成、富华等;又从姚有信先生学画人物,后姚先生调入上海中国画院,徐建融每星期去画院,又得以认识了唐云、陆俨少、陈佩秋、应野平、胡若思等书画名家。农闲时,他常骑车从浦东的川沙县出发,去市区前辈名家的府上拜访请益。此时徐建融二十出头,正是对书画艺术痴迷、对历史文化渴求的年龄,他于书无所不窥,除传统的经史子集外,以前尚未接触的西方经典著作,如塞万提斯、巴尔扎克、托尔斯泰、狄更斯、大小仲马等等,甚至还有“文革”期间出版的《马恩选集》《列宁选集》等,都一一找来阅读。更多“禁书”是同学们从一个被封掉的图书馆偷出来的……如今徐建融偶尔提起“当年勇”,不免带有一丝得意状。

徐建融年轻时,什么都学。他爱好古典诗词,还仿照着去写,起初多不“合辙”,后唐云先生告诉他,有一位沈轶刘先生,古典文学、诗词皆好,且与你在同一公社,不妨去讨教。徐建融闻后即去找其时正属于“历史反革命”的沈先生,并由沈先生再结识了陈兼与、施蛰存等名家,经他们点拨,自己默默地研习,徐建融又学会了做文言以及格律诗词……

改弦美术史,踏雪西子湖

“文革”后恢复高考,对徐建融的人生是一次改变,但还不是最关键性的改变。

徐建融在大学所读的专业,既不是中文也不是艺术,而是物理系。这也是他后来作为一名人文艺术的教授,却并不失自然科学思维的优势所在吧。其实当时高考,徐建融想报考东北一所地质大学,因为他喜欢画画,又喜欢古典诗词,想象学地质可以饱览名山大川,或像王维、苏东坡、徐霞客那样,吟诗作画,杖履天下。然而待发榜时,属于“老三届”的他们,则多被安排在师范专业,他也就情非所愿,进入了上海师范大学,“地质学”则换成了“物理系”。毕业后,他被分配回到浦东高桥,在东沟中学当了一名物理教师。

物理老师自然不是徐建融的兴趣所在。才教了一年,正逢有研究生的报考,酷爱书画艺术的他欲罢不能,瞅准了当时的浙江美术学院,慕名报考了著名美术史论家、画家王伯敏先生的研究生——这,才应该是徐建融人生中的一次重要改变吧。

提起这次重要的考试,还是大有故事可说。当年报考时,徐建融心里也没底。王伯敏先生招首届研究生,全国范围也仅招两三名而已,多名报考的学生都在杭州当地,本来就和王先生走得近,徐建融贸然投考,仿佛半道中“杀”出个“程咬金”来……徐建融三十年后回忆当时的考试,还记得有一道专业考题问:莫高窟某窟檐的题记“维大宋乾德八年”一题,乾德年号仅用六年,这里出现“乾德八年”怎么解释?徐建融的回答是当时中原动荡,敦煌地处遥远边陲,交通闭塞,信息不畅,所以不知道开宝改元的重大事件。就这道题,后来才知道,所有的考生中,仅徐建融一人答对。考试后一个多星期,徐建融收到了王先生亲笔信,说是几月几日要来上海看他。徐建融懵懵懂懂地感觉,读研究生的事儿有希望。

徐建融有一篇回忆文章,对那次恩师到访记述甚详。那是1981年秋天,王伯敏先生和浙江美院教务处的另一位老师,乘火车,再辗转换坐了几辆公交,来到上海浦东东沟中学,在徐建融的物理实验室中,书画方面的书稿大大超过了物理实验器具。王先生坐下随便问了徐建融一些问题,又随手拿起桌上一幅刚完成而尚未题款的画,要徐建融当场写题跋。徐拿起毛笔便在画面的适当处,写下一段有关画论的短文,在恰好的位置结束。王先生看后不露声色,此时大约下午三点,他忽然又提出去家里看看。徐建融面露难色,表示家在乡下,交通不便。岂料王先生连说无妨。于是便由徐建融带着,他们先去乘公交车到高桥镇,再徒步四十五分钟来到徐家。农家之屋甚是简陋,除了一片狼藉的图书外,别无长物,只有一架手提收录机,还有一大摞的磁带。王先生疑惑地问这些磁带派什么用场的?徐建融答说都是学外语用的,并播放给先生听了一下。待天色已暗,两位老师终于颔首道别,离沪而回。

这一次的“家访”,留给王伯敏先生的印象非常深刻,他当时“不露声色”,事后却对徐建融的表现大为赞赏,说徐建融当年投考成绩,乃是“状元”分数,意即“第一名”。而去家中实地“考察”,主要想看看考生的读书状态,都在读些什么书?就徐建融现场于画上所写的题跋,王先生称赞,即便现在的书画家,也未必能写得出这么好!

毫无悬念,一个月后,徐建融等来了浙美研究生的录取通知书。1982初,他来到了杭州,正式投于王伯敏先生的门下。徐建融说:“记得到浙江美院报到的第一天,正好下着大雪,所以印象非常深刻!”踏雪出行,负笈来到了西子湖畔。这一步,也预示着徐建融的人生,朝着艺术和学术,迈出了坚实的一步。

卓然立群贤,淡心对冷月

读研是徐建融系统深造的阶段。尽管之前他凭兴趣已经博览群书,然而作为真正的学者而言,仅仅博览没有精深是远远不够的,除了阅读大量的中外经典,还须有更多的时间进行实地考察研究。所以读研三年,他跟着导师走遍了中原内外、西北边陲,如河南开封、嵩山、密县的汉墓壁画,山西的天龙山、云冈石窟,内蒙古的呼和浩特、阴山岩画,以及新疆的交河遗址、高昌古墓,柏孜克里克石窟和敦煌的石窟等等,随着理论与实践相结合,他陆续撰写并发表了《药王山壁画年代考证》《元代墨花墨禽刍议》等一些颇具学术价值的论文。

真正让徐建融的学术水平有一个飞跃而再上层楼的,是1986年加入了由王朝闻先生主持的国家重点项目《中国美术史》十二卷本的编纂工作组。这是工程巨大、卷帙浩繁的研究工作,起初计划五年,结果历时十五年方始完成。王老在启动会议上曾明确表示,通过研究、形成著作只是其次,更重要的是通过实践的磨炼,培养、造就一批新一代的美术史家。或许,徐建融就是被“造就”成“家”的成功案例。编纂组共邀请了全国近百位美术史论专家参与,当时徐建融研究生毕业任教上海大学没几年,是这批队伍中最年轻的作者之一。然而,徐建融却如鱼得水,以前的学问积累于此爆发出极大的能量,每次他总能率先完成分配给他的任务,为此又应付裕如地再去“救火”,承担一些本属于其他专家的撰稿和统稿任务,同道们时常佩服他落笔既快又好,甚至戏封他是“写作机器”。

如今徐建融还常常感怀那一段跟随王朝闻先生编撰“美术史”的经历,感谢王老给予的提携和教诲。彼时,由于徐建融出色的才能,很快引起主编们的注意和赏识,王老不仅同意增补徐建融为《中国美术史》的编委,还任命他为多部分卷的主编和副主编。这是除了北京的专家外仅徐建融一人获有的“殊荣”,可见王老对他的倚重。为了鼓励徐建融额外分担了他人写稿任务,王老知道建融爱酒,有一次特意于标准伙食外自费买了“二锅头”,来嘉许这位来自上海的年轻学者。

徐建融之所以能倚马可待、下笔千言,虽说得益于他喷涌如泉的才情,但更重要的,在于他博而深厚的学问积累。前不久闲暇时,我偶尔从架上取一册《董其昌书法》翻读,只见书前一篇序文即为徐先生所写,看似信手挥来,却是有内容、 有深度、有见解的好文,读来教人服膺。我想,若没有对董其昌深刻全面的了解,没有对历代书画大局的把握,如此一篇二三千言的小文,也是断难下笔的。以前曾听徐教授说过,他有时早晨起床,三五千字的文章便能一气呵成。并说起90年代编撰《中国历代艺术·绘画编》时,徐建融已经完成了明清卷,但不料付印在即,出版社临时发觉另一位专家编的“元代卷”不够理想,于是又请徐建融“救火”,然而时间极其有限,可谓十万火急。令人难以置信的是,徐先生“领命”之后,仅用了整整一天的时间,就洋洋洒洒,写下二万四千余字的统领全卷的“绘画史概论”!要知道这样几乎不假思索、文不加点的速度,写小说故事或许可以,但写学术论文却实在是闻所未闻,反映了作者惊人的才学和强大的知识储备。

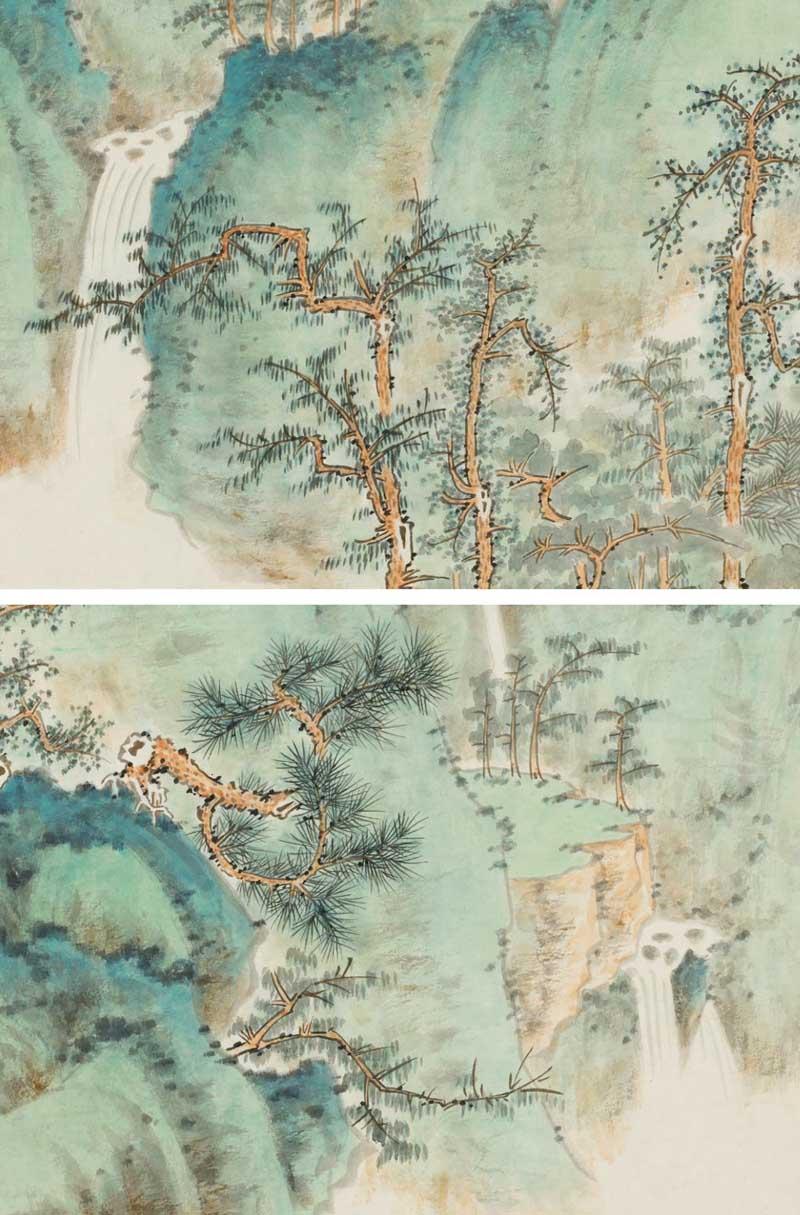

徐建融精于史论研究,又兼长绘画创作,且都深有造诣,这是其他学者或画家所难以兼得的。他的画主要得益于他少时的艺术兴趣和坚实的绘画基础,青年时又遍访名师,形成自我独到的笔墨功夫。但自80年代后期直至90年代,他将所有的精力都用来研究美术史论,几乎很少画画了,然而,学术上的提升反过来又滋养了他的创作。他弘扬传统,倡导晋唐宋元的传承,对传统绘画深入研究,悉心品鉴,无疑又激发他创作的兴趣,对传统绘画的依恋。徐建融介绍说,他以前学画钟情写意,后来受谢稚柳、陈佩秋两位先生的影响,加之自己参与了《中国美术史》的编纂工作和研究之后,认识到唐宋乃是中国画的最高峰,其后他的画风始变,理论又促进、丰富了他的实践,知行合一。难怪,我们看他的画,无论是花鸟、人物还是山水,皆笔墨精熟,出手不凡,格调超逸而大有宋元意趣。放眼当今画坛,美术史论的学者兼而能画的已经不多,但两者皆能达到相当高度的,则更是少之又少。

徐建融是著名的“传统派”,不仅深入研究,还实践美术史学和晋唐宋元传统。他一度提出,古人的学问和艺术达到了完美的高度,令人难以企及,传承尤嫌不足,何敢再行独创?苏东坡所谓“知者创物,能者述焉”,徐建融自谦不仅不是“知者”,甚至连“能者”也称不上,所以只能对优秀的传统经典作进行“传述”和“著述”了。实际上,据我们观察,这只是徐建融先生一贯低调与谦逊的表现。即使是“述”,他亦“述”得成就斐然。早在知命之年前,他已经出版了六十余部专著,其中如《中国美术史》以及《辞海》和《大辞海》的美术分科(卷)主编,还有如《美术人类学》《毗卢精舍集》《元代书画藻鉴与艺术市场》《宋代名画藻鉴》等等,可谓是洋洋大观,累累硕果。

徐建融曾有诗云“淡心冷浸万古月”,我想,无论在学术上还是艺术上,若无一颗看淡世事名利之心,若无孜孜以求的坚毅和卓然超拔的才力,想有此成果,是很难想象的。

最后,我想起徐建融先生一句经常说的话,可置座右。他说:人生中任何的成功与快乐,都是上帝额外的赐予;而任何苦难与艰辛,都是我们应该的承受。我想,在我们的生活历程中,有了这一句话,还有什么不可看淡的呢?