遗产继承中继承人优先购买权制度之构建

钱佳 张鹏

摘 要:共同继承中的应继份本质上是潜在的共同共有中的共有份额,继承人可以在继承开始后将其应继份自由转让给其他继承人或第三人。出于维护遗产的整体性、维系继承人亲情寄托和简化共同继承关系的需要,继承人向第三人转让应继份时应赋予其他继承人优先购买权。对此,我国可通过修正一般共有人优先购买权的适用范围或创设新制度的方式对继承人优先购买权予以确认,并赋予其对抗第三人的物权效力。此外,还需要配套完善遗产管理人制度,以确保继承人优先购买权的实现。

关 键 词:遗产;继承人;应继份;共同共有;优先购买权

中图分类号:D923 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2016)08-0122-08

依法理,继承开始后遗产实际分割前,各继承人对遗产成立共有,[1]对遗产之全部享有潜在继承份额(应有部分),即应继份。继承人优先购买权是指继承开始后,继承人(共有人)转让自己的应继份时,其他继承人(共有人)在同等条件下对于其所转让的应继份享有较之于第三人优先的购买权利。我国尚未建立继承人优先购买权制度,仅在《民法通则》第78条、《物权法》第101条及《物权法司法解释(一)》第9-14条中规定一般情况下的共有人优先购买权,甚至将此共有人优先购买权限缩至“按份共有”范围。为显区分,本文将上述两种优先购买权分别概括为“继承人优先购买权”与“一般共有人优先购买权”。

笔者在梳理继承人优先购买权研究现状后发现,这一制度背后存在着诸多争议,如共同继承为何种共有形态、继承人能否自由处分应继份等。本文将以继承人优先购买权的立法例为起点,研究这一制度的前提、必要性及规范模式等具体问题,希望在当前编纂民法典这一特殊历史时刻,能够为完善我国现有优先购买权制度体系提出些许拙见。

一、遗产继承中继承人优先

购买权立法例梳理

目前,我国大陆和台湾地区都仅规定了一般共有人优先购买权,并未在立法中对继承人优先购买权制度予以明确。但笔者考察大陆法系各国立法例后发现,巴西、俄罗斯、葡萄牙、埃塞俄比亚、德国、意大利、日本、韩国、西班牙以及我国澳门地区等均在继承法(编)中特别规定了继承人优先购买权。具体可划分为以下两种类型:

其一,双重规定制。即除了规定一般共有人优先购买权外,又分别在其继承法(编)中特别强调遗产继承时,若某继承人转让其继承份额,其他继承人可行使优先购买权。再次规定了继承人优先购买权。采行这一制度的典型国家和地区是巴西、俄罗斯、埃塞俄比亚、葡萄牙和我国的澳门地区。①但若将上述国家和地区继承人优先购买权与一般共有人优先购买权对比后即可发现,两者在适用范围、构成要件、法律效果上并无多大差异,仅仅属于一般共有人优先购买权制度在继承领域的重申。

其二,单一规定制。即未规定一般共有人优先购买权,而仅仅在继承法(编)中特别规定继承人优先购买权。典型国家是德国、意大利、日本、韩国、西班牙。②如日本、韩国以及西班牙均在其民法典中规定:继承人以支付同等条件为代价可以“取回”(或“收回”)其他继承人转让给第三人的继承份额。笔者认为,“收回权”与“优先购买权”两者本质是一致的。继承人享有优先购买权必须以“其他继承人已经和第三人签订继承份额出让合同为前提”,否则,继承人因“同等条件”等要素无法确定,实际上是无法行使优先购买权的。在继承人已经和第三人签订继承份额出让合同的前提下,其他继承人主张同等条件下优先购买继承份额,抑或主张“取回”或“收回”已经被出让的继承份额,本质都是一样,只是表述不同而已。

另外,值得关注的是法国立法例。法国民法典是最早对继承人优先购买权作出规定的近代民法典。[2]在法国,继承人优先购买权起源于法国旧时代最高法院所设定的并为《拿破仑法典》第841条③所承认的共同继承遗产人在共同继承遗产份额转让给第三人时的撤销权(“取回权”或“收回权”)。但是,由于这一条款所规定的权利行使期限过长,且溯及效力对第三人利益有可能产生不当危害,[3]法国于1976年12月31日第76-1286号法律对此制度进行了“变革”:即废除原有的遗产撤销权,增加《法国民法典》第815-14条至815-16条,以详尽规范继承人优先购买权。而后,法国最高法院第一民事法庭在1985年4月23日一项判决中明确指出:“《法国民法典》第815-14条的规定适用于一切共有,无论其是否针对遗产而设立。”[4]从此,法国继承人优先购买权被扩展至一切共有领域。

二、共同继承的形态和应

继份的可转让性

继承开始后,只要存在数个继承人的就发生共同继承遗产,就会存在应继份。继承人优先购买权得以存在的基础是该权利之标的物,即应继份(继承份额)可以自由转让给第三人。而我国继承法尚未确认共同继承及应继份的概念,并且对共同继承的形态及继承人能否在遗产分割前转让自己的应继份均没有明文规定,这无疑成为继承人优先购买权实现的障碍。

(一)共同继承的基本形态

大陆法系各国对共同继承的共有形态规定不一,目前主要有按份共有和共同共有两种观点。采行按份共有观点的国家为法国、日本、韩国、奥地利;采行共同共有观点的国家和地区为德国、瑞士和我国的台湾地区。我国大陆继承法没有对共同继承及共同继承的共有形态进行明确表态,学界对此亦存在纷争。有学者认为,共同继承取得的财产为按份共有。[5]也有学者认为是共同共有。[6]在众多学术观点中,以史尚宽、杨立新、刘春茂为代表的大多数学者坚持共同共有观点,认为共同共有制度实发源于共同继承,共同继承是共同共有的典型。[7]将遗产继承中应继份的共有定性为共同共有更符合我国传统。实际上,我国相关司法解释亦遵循将共同继承遗产视为共同共有的立法理念,并对此作了相应的制度设计。[8]

将遗产继承中的共有认定为共同共有,是否意味为共同继承中不存在共有份额呢?答案是否定的。共同共有虽然不同于按份共有,不存在“显在的”份额划分,但不可否认,其亦存在“潜在的”份额。[9]比如合伙财产中的合伙份额和共同继承遗产中的应继份,以及台湾地区民法典中祭祀公业之房份、神明会之会份等。也就是说,即使在共同共有的情形下,其共有份额依然存在,共有人依然可以转让此共有份额。[10]更为重要的是,共同继承财产中的应继份,相较于其他共同共有中的潜在共有份额其潜在性表现得更为充分。在其他共同共有财产中,潜在的共有份额确实是“潜在”的,并不表现出来,直到最后共同共有关系消灭时潜在的共有份额才表现出来。而共同继承财产的应继份没有这样“含蓄”,它在继承一开始就显形地表现着;在共同继承财产关系存续期间,它坚持地说明着继承是要按照应继份进行的,直到共同继承财产关系消灭;在对遗产进行分割时,它依旧最终地发挥作用,指导着共同继承财产的分割。[11]

实际上,无论将遗产继承中的共有认定为共同共有还是按份共有,均不妨碍共同继承中共有份额(应继份)的转让。按份共有的观点表明各共同继承人不仅可以对其应继份进行处分,而且可以对其在遗产的各个标的物上的应有部分单独自由处分;共同共有的观点表明各共同继承人不得处分遗产的各个财产的应有部分,只能处分其继承遗产的全部应继份。[12]可见,无论将遗产继承中的共有定性为何种共有方式,应继份都应具备可转让性,定性方式的不同影响的只是处分遗产的各个标的物上应有部分的限度而已。《德国民法典》第2033条明确规定,共同继承人中的任何一人可以处分其在遗产中的应有部分(应继份),但不得处分其在个别遗产标的中的应有部分。可见,德国民法虽然采行共同共有论,但其通过严格区分“继承遗产的应继份”和“遗产的各个财产的应有部分”的方式赋予了继承人转让其应继份的自由。笔者认为,我国可借鉴德国的做法,至少赋予共同继承人转让其遗产继承中的应继份的权利。

(二) 应继份可转让性探析

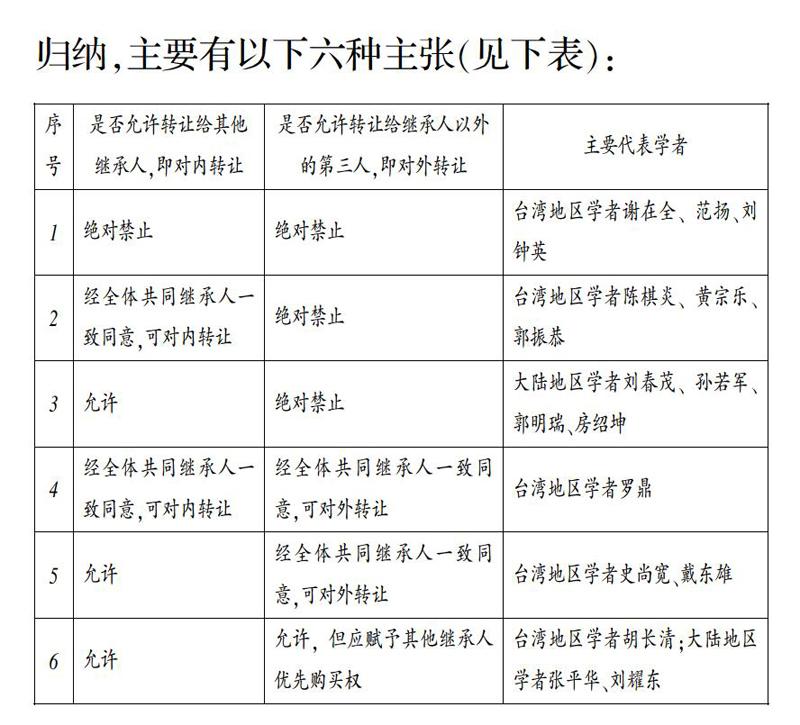

应继份之转让自罗马法时就有,德国、奥地利、日本、瑞士均有明文规定。当今世界上许多国家的立法均对此持肯定态度。但我国学界对应继份的可转让性仍有不同认识。笔者经梳理归纳,主要有以下六种主张(见下表):

■

总结上述六种观点即可决定遗产继承中继承人优先购买权能否存在。前三种观点认为,由于应继份无法对外转让,继承人优先购买权自是无从谈起。后三种观点认为,允许继承人将其应继份对外转让(无论这种转让是需经其他共同继承人一致同意的有条件的转让,还是自由转让),也使继承人优先购买权有实现的可能。从上表中不难发现,其实大多学者都不反对继承人将其应继份转让给其他继承人。笔者认为,允许对内转让应继份与允许继承人放弃应继份是一个原理。既然法律允许继承人放弃自己继承遗产的自由,那么,法律也应当允许继承人将自己的应继份让与其他继承人,因为二者的法律后果均是使其他继承人的继承份额增加。

此外,共同继承人向其他继承人转让其应继份,抑或是向第三人转让应继份,本质上并无不同。如果仅将应继份的转让范围限定于其他继承人会使得该应继份难以流入市场,难以在市场竞价机制下发挥其应有的交换价值。学者反对共同继承中应继份对外转让的理由无非是“各个继承人在遗产中所占有的应继份额是不确定的”[13],“影响共同继承人对遗产共同共有关系的性质”。[14]但笔者认为,共同共有之份额可以区分为人格上的共有份额与物权上的共有份额,前者不在共同共有关系之内,后者才是共同共有的真正份额。[15]继承法上的共同共有虽然横跨物权法与身份法的性质,而呈现人格权法上的团体性与财产法上的独立性,[16]但是,继承开始后,各共同继承人以相互的身份关系为基础建立的共同共有关系,实际上仅仅是人格上的共有份额,而非笔者主张的应继份——物权上的共有份额。为了实现物的经济利益的最大化,充分发挥物的交换价值,也为了维护共有份额所有权人的交易自由,我国立法不应限制物权上共有份额(包括应继份)转让给其他共有人的自由,更不应限制将其转让给共有人以外的第三人的自由。因此,允许共同继承人将应继份自由转让给其他继承人或第三人应是我国继承法的应有之义。

三、我国遗产继承中继承人优先

购买权之立法选择

从遗产继承中继承人优先购买权各国的立法例可以看出,大陆法系国家多选择了以单一规定制或是双重规定制在民法典中确认继承人优先购买权制度。德国、意大利、日本、韩国甚至在尚未规定一般共有人优先购买权的情况下,仍坚持采行继承人优先购买权。结合相关国家或地区的规定,笔者拟从我国继承人优先购买权设立的必要性及其规范模式两方面进行讨论。

(一)我国遗产继承中设立继承人优先购买权之必要性

从维护遗产整体性、保护共同继承人情感需要、简化共同继承关系等角度看,承认遗产继承中继承人优先购买权具有很强的现实意义。[17]具体而言:

⒈有利于维护遗产的整体性,[18]提高遗产利用效率。遗产具有一定的集合性,其内容往往包含多个独立的动产或不动产,这些组成部分被长期配套使用,自成体系。在被继承人死亡后,遗产整体进入继承环节,若允许共同继承人毫无限制地将其应继份转让给第三人,第三人基于自身认知,很可能不愿意遵从遗产原既定的使用规则而导致遗产中各个部分不能配套利用,从而降低了遗产整体及各组成部分的利用效率。如前文所述,绝对禁止共同继承人将其应继份转让给第三人有悖于所有权绝对自由原则,不符合市场流通的基本规律。那么,在允许继承人对外转让应继份的情况下,只有赋予其他继承人同等条件下优先购买该应继份的权利,才能兼顾应继份转让自由与遗产利用上的统一。

⒉有利于维系共同继承人的亲情寄托。法律不外乎人情,而亲情为人情中最基本之情理。虽然继承人优先购买权的存在实际上限制了共同继承人对外转让应继份的绝对自由,但应继份本身承载着继承人之间、继承人与被继承人之间的亲情,也是继承人缅怀先人的精神寄托,具有很强的人性色彩。法国、德国、日本等国家坚持采行继承人优先购买权,主要考虑的也是整个家庭乃至家族的稳定。因此,从法政策性考量,继承人应继份的转让过程理应具有一定的封闭性——即赋予其他继承人以同等条件下优先购买的权利。

⒊有利于简化共同继承关系,降低遗产分割难度。继承开始后,各继承人对遗产成立共有,因而一般共有人优先购买权的价值也能在继承人优先购买权中得到印证。换言之,在共同继承关系中,享有应继份的人越多,遗产关系越复杂,在对遗产进行使用过程中,为达成共识所需协商成本就会越多,遗产分割时的难度也会越大。赋予继承人优先购买权无疑可以逐步限缩共同继承人数,简化遗产的共同继承关系,防止因第三人的介入而使共有继承内部关系复杂化,[19]实现遗产利用效率的提高和遗产分割难度的降低。

(二)我国遗产继承中继承人优先购买权之规范模式

从维护遗产的整体性和简化共同继承关系等角度看,我国确有规定遗产继承中继承人优先购买权的必要。笔者梳理了大陆法系各国家和地区民法典中继承人优先购买权的立法类型,认为我国继承人优先购买权的立法应借鉴其立法的合理性,结合我国实际采行如下两种思路:

⒈修正我国一般共有人优先购买权的适用范围。我国《民法通则》第78条、《物权法》第101条及《物权法司法解释(一)》第9条-第14条均规定了一般共有人优先购买权,并将其适用范围限缩至“按份共有”的情形。而依我国学界通说,共同继承取得的财产为共同共有,而非按份共有。那么,继承开始后,若继承人将其应继份转让给继承人以外的第三人,其他继承人就无法援引一般共有人优先购买权的相关规定主张在同等条件下优先购买。可见,继承人的优先购买权难以通过解释论的方法实现。

依上文所言,我国立法似乎只能效仿德国、意大利、日本、韩国和西班牙的做法即在继承法(编)中单独设立继承人优先购买权。但实际上,从各国立法例来看,将一般共有人优先购买权的适用范围限制于按份共有并非立法通例。在规定一般共有人优先购买权的国家中仅仅是俄罗斯、蒙古国、中国大陆地区明确将其限定于“按份共有”的范畴中,其他国家和地区均将一般共有人优先购买权的适用范围扩及所有共有领域,包含按份共有与共同共有。笔者认为,相比按份共有,既然共同共有关系也存在潜在的、具有物权性质的共有份额,且这种共有份额能够清楚划分,那么共同共有人完全可以将此共有份额自由转让给第三人。若我国立法者修正一般共有人优先购买权制度的适用范围将其扩大至共同共有关系,那么我国遗产继承中继承人优先购买权的设立问题将迎刃而解。

⒉在我国继承法(编)中创设继承人优先购买权。除了修正现有法律的方式,我国立法者还可以另辟蹊径,借鉴德国、意大利等国家的立法例,在继承法(编)中创设“遗产继承人优先购买权”,抑或是参考日本、韩国、西班牙等国家的立法例,在继承法(编)中创设“应继份取回权”。可具体规定如下:当共同继承人之一向第三人转让其应继份时,其他共同继承人享有同等条件下优先购买的权利(即继承人优先购买权);抑或是当共同继承人之一向第三人转让其应继份时,其他共同继承人可以偿还其价额及费用,而受让该应继份(即应继份取回权)。无论是创立优先购买权还是应继份取回权,都体现了继承人相较于第三人优先获得应继份的特权,“取回权”实际上也只是优先购买权的一个变种。

但上文中的两种继承人优先购买权的规范模式各有利弊。“修正”从根本上保障了共同共有人在其他共有人转让其共有份额时享有同等条件下优先购买的权利(包括合伙人优先购买权、继承人优先购买权等)。但笔者认为,我国学界对各种共同共有人优先购买权认识尚不够充分,不同种类的共同共有关系之间存在差异,一刀切地赋予共同共有人优先购买权可能会引发一系列适用上的差错。如德国法就认为,遗产继承中的共同共有关系与其他共同共有关系(合伙、夫妇财产共有制)不同,并予以区别规范。相反,在我国继承法(编)中创设继承人优先购买权的做法虽然看上去未免有“打补丁”的嫌疑,但这一规范方式恰恰从具化的共同共有关系着眼,更为谨慎、细致地引入继承人优先购买权,避免了法律适用上的漏洞。因此笔者认为,就继承人优先购买权的规范模式而言,立足我国研究现状,在我国继承法(编)中创设继承人优先购买权的方式更为合理。

四、构建我国遗产继承中继承人

优先购买权制度的建议

在我国继承法对共同继承、应继份等相关问题均没有明文规定的背景下,遗产继承中继承人优先购买权制度的构建之路任重而道远,这一制度从立法模式选择、法律效力界定到配套设施完善等各方面都需要深入分析,逐步形成完整的理论体系。

(一)立法中应明确共同继承与应继份的相关性

目前,我国继承法尚未明确共同继承与应继份的相关问题,这在一定程度上导致我国共同继承理论体系的缺陷。应继份概念的存在及其可转让性的确认是继承人优先购买权得以实现的前提和基础。十八届四中全会以来,我国民法典编纂工作如火如荼地展开,立法者应以此为契机,在继承法(编)中纳入共同继承、应继份等概念并对应继份的可转让性予以规定。在应继份可转让限度上,建议参照《德国民法典》的立法范例,仅仅允许共同继承人转让针对全部遗产的应继份,禁止转让遗产的各个标的物上的应有部分或是转让遗产中具体的组成部分。当然,允许继承人对外转让应继份,应考虑转让之后被继承人生前债务的负担问题。甚至有学者以“应继份让与后,在债务清偿等对外关系上会增添许多麻烦”为由,否认继承人对外转让应继份的可行性。[20]但笔者认为,应继份之让与,非继承权之让与,亦非继承人地位之让与。[21]若被继承人生前欠有债务和税款未予清偿,各共同继承人对债务的清偿应负连带责任。无论共同继承人中的一人将自己的应继份让与其他继承人或是继承人以外的第三人,都不因其他继承人应继份的增长或第三人应继份的获得而影响原本各共同继承人之间在对外清偿债务时的连带责任。继承人偿还被继承人生前所负债务是基于其作为“继承人”的身份地位,而继承人转让其应继份,其本质上转让的是具有物权性质的潜在的共有份额,并不会改变其作为“继承人”的人格,因此也不能免于清偿被继承人的债务。

(二)具化遗产继承中继承人优先购买权制度

在继承人优先购买权制度之立法选择过程中笔者提出两种引入继承人优先购买权的方式:一是扩大《物权法》第101条一般共有人优先购买权的适用范围,将“共同共有”纳入其中;二是在我国继承法(编)中创设继承人优先购买权。从立法的规范性与严谨性来看,第二种方式更为妥当。当然,除了在继承法(编)中创设继承人优先购买权外,也可以借鉴日本、韩国、西班牙等国家的立法例创设优先购买权的变种——应继份取回权。至于应继份取回权与优先购买权各自的特性与设计,并非本文重点,在此不作详述。①

在继承法(编)中创设继承人优先购买权制度时,此种优先购买权的法律效力问题不可忽略。应继份的转让不同于传统共有份额的让与,第三人在取得应继份后无法立即行使对应继份的所有权,只有等到遗产分割时第三人对应继份的所有权才能实际转变为对部分遗产的所有。因而可以推定,第三人在购买应继份时知道或应当知道应继份的属性以及其他继承人优先购买权的存在。鉴于此,应当赋予继承人优先购买权以物权效力,即在获得其他继承人明确放弃优先购买权之前,第三人无权取得应继份,即便取得了,其他继承人也可以以优先购买权的存在为由诉请法院予以撤销。通过赋予继承人优先购买权以物权效力,可以使我国立法在允许继承人转让应继份的同时,最大程度地保障了遗产的统一性和共同共有关系的完整性。

(三)配套遗产管理人制度以确保继承人优先购买权的实现

为了更好地规范继承人应继份的转让行为,保障其他继承人的优先购买权,我国继承法(编)中应确立遗产管理人制度。实际上,遗产管理不是简单地保管遗产,而是涉及到处理遗产问题各方面的法律行为。在继承人优先购买权制度运作过程中,遗产管理人发挥着不可或缺的作用。首先,继承开始后,遗产管理人应及时清点遗产并确定遗产范围和数额,帮助各继承人准确评估其应继份的价值,考虑是否转让应继份;其次,遗产管理人在明确得知某继承人要转让其应继份时应立即通知其他继承人,以保障其他继承人有机会在同等条件下主张优先购买;最后,当遗产债权人要求继承人清偿债务时,遗产管理人应进行债务核算并通知各继承人。此时,遗产管理人不仅要平衡继承人与遗产债权人主体之间利益,更要妥善处理因部分继承人转让应继份所造成的各种混乱和纠纷。由此可见,继承人优先购买权的实现有赖于我国继承法(编)中确立遗产管理人制度,明确遗产管理人的法律地位、选任规则、职责范围、体系架构等问题。[22]当然这是一项非常严峻的工程。

【参考文献】

[1]刘文.继承法比较研究[M].中国人民公安大学出版社,2004.367.

[2]许尚豪,单明.优先购买权制度研究[M].中国法制出版社,2006.71.

[3]尹田.法国物权法(第二版)[M].法律出版社,2009:306-307.

[4](法)弗朗索瓦·泰雷,菲利普·森勒尔.法国财产法(下册)[M].罗结珍译.中国法制出版社,2008.687.

[5]刘素萍.继承法[M].中国人民大学出版社,1988.178.

[6]杨立新,刘德权,杨震.继承法的现代化[M].人民法院出版社,2013.41.

[7]陈棋炎,黄宗乐,郭振恭.民法继承新论[M].三民书局,2001.147.

[8]冯乐坤.共同继承遗产的定性反思与制度重构[J].法商研究,2011,(02):133-139.

[9]谢哲胜.民法物权(增订三版)[M].三民书局,2010.232-233.

[10]张鹏.论共同共有中共有份额优先购买权[J].学习与探索,2016,(05):74-81.

[11]杨立新,朱呈义.继承法专论[M].高等教育出版社,2006.288.

[12]孙若军.继承法学原理与案例教程[M].中国人民大学出版社,2008.230-231.

[13]孙若军.继承法[M].中国人民大学出版社,2004.200.

[14]郭明瑞,房绍坤.继承法(第二版)[M].法律出版社,2003.199.

[15]谢在全.民法物权论(中册)(修订三版)[M].三民书局,2004.31-32.

[16]戴东雄.民法系列——继承[M].三民书局,2006.106.

[17]钱佳.论共有份额优先购买权的修正[J].吉林工商学院学报,2016,(03):90-95.

[18]张玉敏.继承制度研究[M].成都科技大学出版社,1994.193.

[19]戴孟勇.先买权的若干理论问题[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2001,(01):53-59.

[20]刘春茂.中国民法学·财产继承[M].人民法院出版社,2008.408.

[21]史尚宽.继承法论[M].中国政法大学出版社,2000.180.

[22]付翠英.遗产管理制度的设立基础和体系架构[J].法学,2012,(08):31-37.

(责任编辑:王秀艳)

The Construction of the Successors' Preemption Right

System in the Inheritance Succession

Qian Jia,Zhang Peng

Abstract:The succession portion of coinheritance is the common share of potential joint possession in essence.Successors can freely transfer the succession portion to other successors and the third party after the beginning of inheritance.On account of needs of maintaining integrality of inheritance,maintaining successors' family affection bailment and simplifying coinheritance relations,successors should give other successors the preemption right in transferring the succession portion to the third party.Therefore,our country can confirm the successors' preemption right through revising the application scope of general co-owners' preemption right and establishing the mode of new system and give the property right efficacy to fight against the third party.Besides,our country still needs to match and improve the inheritance custodian system to guarantee realization of the successors' preemption right.

Key words:inheritance;successor;the succession portion;joint possession;preemption right