刑事起诉审查制度改革探析

韩康

摘 要:刑事起诉审查制度在实现过滤不合格起诉的基本功能的同时,应兼顾“庭审实质化”和“提高庭审效率”两大目标。虽然我国三次修改《刑事诉讼法》都体现了对这些目标的追求,但仅改变案卷移送方式不能实现真正的目的,应通过设立预审程序及发挥庭前会议的作用等方式,来促进庭审实质化,提高审判效率目标的实现。

关 键 词:刑事诉讼;起诉审查;庭审实质化;预审;庭前会议

近年来,学界对于刑事起诉审查制度的探讨主要集中于案卷移送制度的变迁,但案卷移送制度只是刑事起诉审查制度的表象,在表象之下应对“庭审实质化”和审判效率的研究予以不懈追求。笔者通过对比1979年、1996年、2012年三部《刑事诉讼法》中关于刑事起诉审查方式的规定,梳理相关理论问题,提出自己的浅见,以期抛砖引玉,引起相关学者对该问题的探讨。刑事起诉包括检察机关提起公诉和公民自诉,本文所讨论的仅限于检察机关提起公诉的情况。

一、刑事起诉审查制度的概念与功能

刑事起诉审查是指法院在收到刑事案件的起诉后对移送的材料进行审查,以决定是否将其纳入正式审判程序的活动。不同于检察机关内部进行的审查起诉程序,刑事起诉审查是法院独立行使审判权,对起诉是否合格进行判断的过程。该制度设置的初衷是将不合格的起诉排除在审判之外,防止检察机关滥用起诉权。

虽然我国已经在《刑事诉讼法》中确立了无罪推定的原则,①也赋予了被告人一系列诉讼权利②来保障该原则的落实,但是被迫参与到刑事诉讼之中依然会对被告人的生活产生非常大的消极影响。首先,刑事诉讼往往伴随着针对被告人的一系列强制措施,这些强制措施有些是财产方面的,如扣押、查封、冻结等,限制了被告人参与社会经济生活的能力;还有一些强制措施则直接限制被告人的人身自由,如监视居住、居留、逮捕等,彻底阻断了被告人和外界的自由联系。其次,卷入刑事诉讼会给被告人带来负面的社会评价。普通群众出于对国家机关的信赖与敬畏,相信由公诉机关进行的刑事追诉一定是事出有因,相信被告人一定有罪,这种偏见即便是在法院明确宣布被告人无罪的情况下也很难消除。检察机关是代表国家对犯罪进行追诉的机关,其在诉讼中的目标就是将被告人送上审判席并说服法官作出有罪判决,而作为被追诉者的被告人则希望通过诉讼程序为自己脱罪,这就使得检察机关与被告人在刑事诉讼中成为针锋相对的两造。虽然我国的《刑事诉讼法》明确规定检察机关应该全面收集证据,不仅要收集证明被告人有罪的证据,还要收集证明被告人无罪、罪轻的证据,①同时检察机关还承担着为无辜者脱罪的责任。但是,在检察机关与被告人相互对抗、各自追求诉讼胜利的背景下,期待检察机关站在被告人的角度思考问题几无可能,反而应警惕检察机关滥用起诉权,对被告人权利造成侵害。因此,构建刑事起诉审查制度,防止检察机关随意提起刑事诉讼,实现对被告人的权利保护就显得十分必要。

除了限制起诉权的滥用、保护被告人权利以外,刑事起诉审查制度还体现着一个国家司法的价值取向,从中可以窥探出侦查权、起诉权、审判权三者的相互关系。如果一个国家重视人权保护,对公权力侵犯公民的可能性保持着高度的警惕,那么在刑事诉讼中就会强调法官对于侦查、起诉的监督,不仅在侦查过程中要由法官严格控制强制措施的适用,而且在提起诉讼时也要由法官严格进行审查,避免使公民遭受不应有的起诉。反之,如果一个国家更重视打击犯罪,就会强调刑事诉讼中侦查权、起诉权、审判权相互配合,从重从快地处理案件,此时审判权对侦查权、起诉权的监督就会弱化,以限制起诉权为初衷的刑事起诉审查制度自然很难建立起来。我国一直有“刑罚世轻世重”的思想,其基本要求是刑罚的严厉程度要根据社会的现实情况做出相应调整。在动荡年代法治的第一要务是实现社会秩序,因此需要借助刑罚的威慑力震慑犯罪分子,此时将打击犯罪置于公民权利保护之上尚有一定合理性,但在社会稳定、经济发展的今天,维护社会秩序已经不再是法治的第一目标,相反限制政府肆意、防止公权力侵蚀私权利应成为法治的基本要求。

二、我国刑事起诉审查制度的

演变及评价

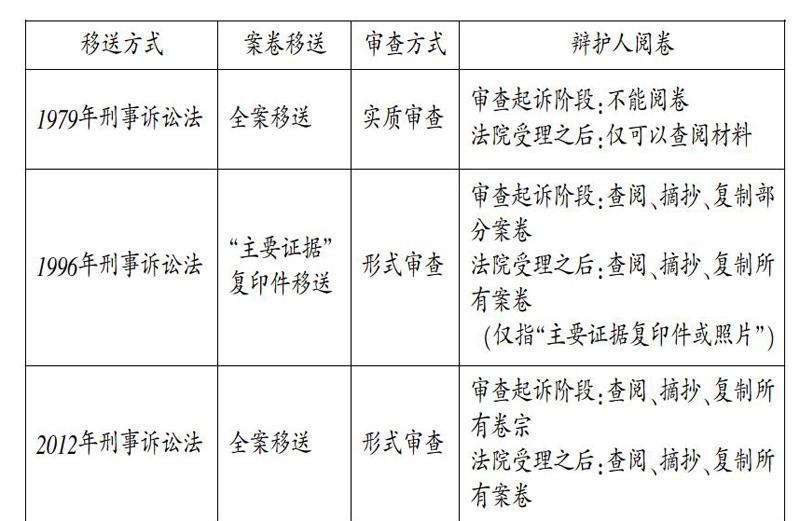

我国一直没有停止过对刑事起诉审查制度的探索,从1979年《刑事诉讼法》,到1996年《刑事诉讼法》,再到2012年《刑事诉讼法》,我国的刑事起诉审查制度一直在发生变化,甚至一度出现反复,在“卷宗全案移送”和“主要证据复印件移送”之间摇摆不定,虽然一直没有实现对不合格起诉过滤的目的,但追求“庭审实质化”和提高审判效率的目标并没有改变。

(一)1979年的“卷宗全案移送+实质审查”模式

1979年《刑事诉讼法》第一百零八条规定:“人民法院对提起的公诉案件进行审查后,对于事实清楚、证据确实充分的,应当决定开庭审判;对于主要事实不清、证据不足的,可以退回人民检察院补充侦查;对于不需要判刑的,可以要求人民检察院撤回起诉。”这一条款并未明确规定检察机关在起诉时应向人民法院移送哪些材料,相关的司法解释也没有进一步说明,但既然要审查案件“事实是否清楚”“证据是否确实充分”,为避免有所遗漏,就必须对与案件有关的所有材料进行全面审查,因此,在实践中检察机关都是将公安机关和检察机关的卷宗全部移送人民法院。[1]在审查标准上,法院对起诉进行的是实质审查,检察机关的起诉不仅要在形式上合格,还需要达到“事实清楚、证据确实充分”的标准。

1979年《刑事诉讼法》产生的历史背景是文革刚刚结束,法制观念尚未深入人心,公检法三家自成一体,共同行使刑事追诉权,法院的独立性十分脆弱,连法官自己都认为自己和公诉人同属于“公权力联盟”。尤其是在1982年开始的“严打”运动中,为了追求“从重从快”处理刑事案件,甚至出现了“公检法联合办案”的不正常现象。刑事诉讼变成了“侦查定案,检察照办,法院宣判”的流水线;庭审成为对侦查结果的确认程序,成为走过场。1979年《刑事诉讼法》所确立的刑事起诉审查模式无疑加重了这一趋势。法官庭前接触案件材料,难免会产生先入为主的预断。鉴于刑事诉讼中主要是由检察机关收集证据,且检察机关收集的主要是有罪证据,因此法官所产生的预断很可能是不利于被告人的。

但也有学者认为,1979年《刑事诉讼法》确立的刑事起诉审查模式是职权主义的体现,符合我国的法制传统,使法官能够对提起公诉的案件从实体到程序进行全面审查,避免了纯粹程序审查所带来的使不符合审判条件的案件进入审判程序的缺陷,从而保证了审判的质量,在一定程度上保障了国家刑罚权的正确行使,节约了诉讼成本。[2]对此,笔者有不同的意见。职权主义良好运行的先决条件是法官中立,如果法官严守中立,那么赋予它强大的权能的确有助于揭示案件事实真相、保证判决公正,但如果裁判者本身就站到了追诉者一边,那么赋予其权能越多,产生冤假错案的可能性也就越大。具体到1979年《刑事诉讼法》确立的刑事起诉审查模式,在起诉不符合条件时,法院不是直接驳回,而是退回补充侦查,并将案件在事实、证据方面存在的问题明示给检察机关,让其去补正,直到案件符合起诉条件为止。这就违背了刑事起诉审查程序过滤不合格起诉的目的,本质上是检察院和法院间的相互合作与合署办公。法院在退回补充侦查时一般会附一个意见,这无异于将法官裁判的标准明示给检察官,检察官照着这个标准去补充证据,一定可以使起诉满足法官的要求。从保护被告人权利的角度来说,如果起诉不符合条件,应当立刻驳回起诉,解除施加于被告人的强制措施并公开宣告被告人无罪,而将案件退回检察机关补充侦查的做法却延长了对被告人侦查的期限。进一步说,法庭上控辩双方是对抗的两造,双方都希望充分利用对方的错误取得诉讼胜利,如果作为裁判者的法官向检察机关指出其所犯的错误并让其改正,那么对于被告人来说则没有了公正可言。

(二)1996年的“主要证据复印移送+形式审查”模式

由于1979年《刑事诉讼法》的固有缺陷,庭审沦为了一种形式。为了纠正这种“庭审形式化”的局面,1996年修订的《刑事诉讼法》对刑事起诉审查方式做出了重大修改。新法第一百五十条规定:“人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于起诉书中有明确指控的犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的,应当决定开庭审判。”由此确立了“主要证据复印件移送+形式审查”的模式。该模式确立的根本意图在于促进庭审实质化,立法者通过缩小卷宗移送的范围(由全案卷宗缩小为主要证据材料的复印件或照片)减少法官在庭前接触证据的机会,希望能够杜绝法官在审判之前形成预断,变实质审查为形式审查,希望能使更多的案件进入庭审程序,提高庭审的重要性,从而改变以往“先判后审”的局面。

刑事起诉审查制度的目的是过滤不合格起诉、防止检察机关滥用起诉权,但1996年《刑事诉讼法》所确立的形式审查模式放弃了对起诉质量的把关,使很多只满足形式要求但证据明显不足的起诉得以进入审判程序。此外,该方案在实际操作中也遇到了巨大的困难。我国的刑事诉讼长期奉行的是职权主义的审判方式,虽然1996年《刑事诉讼法》增强了庭审的对抗性,引入了法庭辩论环节,希望法官能够通过双方在庭审中的言辞交锋发现案件真相,但并未将直接言辞原则落到实处。审判中“卷宗中心主义”依然占有主导地位,很多时候检方的证人、鉴定人并不出庭接受质证,只提供一纸证言,辩护人虽然想通过诘问证人来还原真相却无从下手,在这种情况下庭审依然是查看卷宗的文字游戏。法官一但不能提前阅卷,就无法为庭审做准备。虽然取得了“空白心证”的效果,但庭审过程却更容易被熟悉卷宗的检察官所主导。在“案卷中心主义”的主导下,法官形成了默读审判的习惯,即法官的心证不是在开庭审理中形成,而是靠在法庭下读材料形成。[3]为了满足法官阅卷的需要,检察机关即使在庭前不进行案卷移送也会在庭后进行补充移送,此时辩护人已经失去了发表自己意见的机会,这是对其辩护权利的剥夺。该模式还损害了辩护律师的阅卷权,因为卷宗要在庭审之后才移交法院,辩护律师在庭前只能查阅“主要证据复印件或照片”,导致其不能有效地准备辩护。

可以说,1996年《刑事诉讼法》增强庭审实质化的初衷是好的,但在“卷宗中心主义”的影响下,为减少法官预断、追求庭审实质化而设立的“主要证据复印件移送”制度并没有实现其本来的目的。

(三)2012年的“卷宗全案移送+形式审查”模式

2012年再次修改《刑事诉讼法》。新法第一百七十二条规定:“人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,并将案卷材料、证据移送人民法院。”第一百八十一条规定:“人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于起诉书中有明确地指控犯罪事实的,应当决定开庭审理。”这一规定虽然回归了1979年《刑事诉讼法》的全案移送模式,但在审查标准上却坚持了1996年《刑事诉讼法》确立的形式审查模式。

形式审查保证了绝大多数的案件能够进入庭审,使庭审成为每个公诉案件的必经环节,此举保证了每个被告人都可以获得接受法庭审判的机会,有助于提高庭审的地位。该模式还保障了法官能够提前阅卷,从而更好地把握案情,更有效地主持庭审。此外,新法还强化了辩护律师的阅卷权,明确规定从审查起诉阶段开始律师就可以查阅、摘抄、复制所有案卷材料,这就有利于庭审中控辩双方公平地获取相关信息,从而更好地开展辩护。以上种种做法都是在努力使庭审成为整个刑事诉讼的中心环节,是对 “庭审实质化”的坚持。

三部《刑诉法》关于刑事起诉审查模式的对比表

2012年《刑事诉讼法》所确立的“卷宗全案移送+形式审查”的模式难称完美,其最大的弊端就是无法排除预断。作为一种不可避免的心理现象,预断对于司法审判的结果有着非常重大的影响。哈奇森法官在《直觉的判断:司法中预感的作用》一文中指出:“法官实际上是通过感觉而不是通过判断来判决的,是通过预感而不是通过推理来判决的,这种推理只存在于判决理由中”。[4]尤其是在刑事审判中,检察机关是收集证据的主要一方,虽然我国《刑事诉讼法》规定检察机关应该全面搜集证据,不仅要搜集被告人有罪的证据,而且要搜集被告人无罪、罪轻的证据,但是,出于胜诉的考虑,检察官在收集证据的过程中很难保持中立,因此呈现给法庭的大多是被告人有罪的证据。法官在庭前大量接触这些证明被告人有罪的证据,很容易产生对被告人不利的预断。此外,形式审查的标准使得审查失去了过滤不合格起诉的功能,不管证据是否充分,绝大多数案件都能够进入到庭审程序,这不仅不利于当事人权利的保护,也不利于节约司法资源。我国的法官承担着繁重的审判任务,“5+2”“白加黑”的工作模式已是常态,甚至有的法官年办案400余件。①因此,如果起诉审查程序不能实现案件的分流,无法实现司法资源的高效配置,显然是一大弊端。

三、我国刑事起诉审查制度

改革的基本思路

(一)坚持对不合格起诉的过滤

对刑事起诉进行审查的首要目的是过滤不合格起诉,防止公诉权被滥用,但这一点在我国的刑事起诉审查制度中一直没有被贯彻。在1996年以后的刑事诉讼中,起诉审查的标准是形式审查,只要有明确指控的犯罪事实,法院就应开庭审理,而对于起诉是否有必要的证据支持则在所不问。在1996年之前,虽然坚持了实质审查的标准,但却没有赋予法院驳回不合格起诉的权力。面对证据不足甚至存在错误的起诉,法院只能退回检察机关补充侦查,或者要求检察机关撤回起诉,而无法强制性予以驳回。这就意味着法官无法对不合格裁判做出明确的否决,如果检察官拒不撤回起诉、坚决要将被告人推向审判席,法院也必须照单全收。这样的制度安排不仅有损于法官的权威,而且会使不合格起诉进入到正式审判程序,同时也会损害被告人的诉讼权利。本来在起诉审查阶段就应该被宣告无罪的被告人不得不忍受更长时间的煎熬,还要面临在正式审判中被追究刑事责任的风险。②因此,在进一步改革我国刑事起诉审查制度时,有必要赋予法官驳回起诉的权力,使法官真正拥有案件是否进入正式审判的决定权。唯有如此,才能使刑事起诉审查制度真正发挥过滤不合格起诉的作用。

(二)坚持“庭审实质化”

“庭审实质化”的基本要求是审判案件以庭审为中心,事实证据调查在法庭,定罪量刑辩论在法庭,裁判结果形成于法庭。其实质是通过审判程序处理案件。与“庭审实质化”相对的是“侦查中心化”。“侦查中心化”强调侦查结论的权威性。侦查程序之后的审查起诉程序、审判程序都只是对侦查结果的确认。

“庭审实质化”与“侦查中心化”代表了两种截然不同的司法理念:首先,“庭审实质化”强调控辩平等,强调法庭审判对定罪量刑的决定性作用。根据诉讼构造的一般要求,在庭审中,控辩审三方的关系应该是一个等腰三角结构,即以审判权为中心,但审判权距离控辩双方距离相等,审判权、公诉权、抗辩权各为一个顶点。在这样的结构中,公诉权和抗辩权的法律地位是平等的,享有对等的诉讼权利,审判不再是公诉权单方面的追杀,而是控辩双方公平地同场竞技。①而“侦查中心化”强调侦查在追诉犯罪过程中的决定性作用。由公安机关行使的侦查权本质上是行政权的一种。在行政权运行的逻辑中,行政机关与行政相对人是一种管理与被管理的关系,强调被管理者对于管理者的服从。②具体到侦查程序中,犯罪嫌疑人不仅有配合调查的义务,还可能被采取诸如拘留、逮捕、查封、扣押等限制人身自由和财产权利的强制措施。③其次,“庭审实质化”强调法官独立行使审判权。法官在法庭上通过审查控辩双方提交的证据而形成内心确信,根据自己的良知,运用法律独立做出裁判。在整个过程中,法官的独立性不应受其他因素的干扰。因为任何干扰的实质都是为诉讼中的一方谋取利益。如果法官的独立性得不到保障,那么当事人就不是在接受法律的审判,而是在接受法律背后力量的审判。而“侦查中心化”强调公检法三家相互配合,审判程序和侦查程序、起诉程序一起成为整个刑事追诉程序中的一环,法官不再是独立的裁判者,而是和公安、检察院站在一起的追诉者,既然是“统一战线”,那么法官就不可能以“保持独立性”为理由排斥公诉机关的影响,反而会自觉地将公诉机关的主张转化为自己的内心确信,并在庭审中为之寻找各种事实和法律上的理由,司法的天平必然向公诉方倾斜。第三,“庭审实质化”强调法官的权威。在庭审中法官不仅是程序的主导者,还是最终的裁判者,直接决定着控辩双方的利益,因此在法庭上享有无上的权威。但法官是在运用法律来裁判案件,因此在庭审中衡量罪与非罪的最高标准是法律。只有强调“庭审实质化”才能将“罪刑法定”原则落到实处。而“侦查中心化”强调警察的权威。如前所述,由公安机关行使的侦查权本质上是行政权。行政权在进行社会管理的过程中所奉行的标准除了法律以外还包括政策、考核指标、长官意志等。因此在“侦查中心化”的体制下法律不再是唯一的判断标准,罪与非罪的界限发生模糊,这也是造成很多冤假错案的原因之一。

可以看出,相比“侦查中心化”,“庭审实质化”在保护被告人合法权益、促进案件公正审判方面具有明显的优势。也正因如此,“庭审实质化”成为历次《刑事诉讼法》修改不变的价值目标。因此,在追求“庭审实质化”的过程中应重点做两个方面的工作:一是增强法院的独立性,减少侦查机关、检察机关对法院的干扰,避免侦查意见、起诉意见成为判决书的“蓝本”。二是尽可能地避免预断的产生,④以保证审判开始时法官拥有空白的心证。因此笔者认为,虽然2012年《刑事诉讼法》有提高庭审效率、保障辩护律师阅卷权等多方面的考虑,但重新确立“案卷全案移送”制度无疑是值得商榷的。

(三)提高审判效率

审判质量不仅体现在最终结果的公正性,还体现在审判效率的高低。西方法谚有“迟来的正义非正义”之说。如果诉讼久拖不决,当事人的实体权利便处在长期的不确定状态之下,会对当事人的生活造成巨大的影响。因此诉讼效率一直是司法改革追求的目标之一。笔者认为,实现审判效率提升的路径有两个,一是提高法官的工作效率,延长法官工作时间、提高法官单位时间内的工作量。二是设计合理的案件分流制度,将大量案件引向简易程序,实现司法资源的高效配置。

长期以来,我们一直希望通过提高法官的工作效率来实现审判效率的提升,在这种思想的指导下,法官的工作量被层层加码,工作压力越来越大。①但法官的抗压能力总有极限,繁重的工作压力会对法官的身心健康状况造成影响,有的甚至不堪工作压力致病致死。②而案件数量的增多也必然导致法官精力分散,在工作时间有限的情况下,法官分配给每个案件的时间就会变少,无法仔细核实每一项证据,无法仔细研究每一条意见,最终的结果是案件处理的偏差。如有的为了能在最短的时间内结案,不得不压缩庭审时间,使得控辩双方没有机会充分地举证质证、展开辩论,最后只能依赖查阅卷宗进行判决,导致“案卷中心主义”盛行。通过以上的分析我们可以看出,通过提高法官的工作效率来提升审判效率并不是长久之计。

我国一直没能建立起合理的案件分流制度,致使大量的案件进入了庭审程序,耗费了大量的司法资源。目前,世界法制相对健全的国家往往设立预审程序,为正式审判设置一道闸门,以防止案件的大量涌入。同时也对刑事起诉进行审查,确保每一个提交正式审判的案件都符合起诉标准。在英国有治安官制度。英国治安官的主要职责是对可诉罪案件③进行审查, 以确定控方是否有充分的证据, 案件是否有必要移送刑事法院审判。如果案件轻微达不到适用公诉程序的标准,或控方提供的证据明显不可靠,治安官可以直接作出裁判或者裁定驳回指控。这样就有大量的案件被阻挡在了正式的公诉程序之外。统计表明,整个刑事案件的95%-97%是由治安法官审理的。[5]在德国有中间程序。德国除适用简易程序的案件外,检察机关提起公诉后,案件首先进入中间程序,对于需要将被告人移送审判的案件作出“开启审判程序的裁定。”④设立预审程序,一是可以将大量轻微的刑事案件引向简易程序,二是可以将不符合条件的起诉阻挡在审判之外。这样,真正由法官开庭审理的案件将大大减少,而这些案件就是重大、复杂的案件,是真正需要耗费大量司法资源去解决的案件,从而实现司法资源的合理配置,提高审判效率。

四、我国刑事起诉方式改革的

具体措施

梳理分析三部《刑事诉诉法》修改的经验得知,单纯地改革案卷移送方式不能实现过滤不合格起诉、实现庭审实质化与提升审判效率的目的,这需要通过一整套程序设计才能实现这一目标:

(一)建立预审制度

建立预审制度的目的有以下三个方面:一是实现案件分流,使大量案件进入简易程序,从而集中优质的司法资源处理那些重大疑难的案件。在确定简易程序适用的标准上,应坚持轻刑案件和自认案件两项标准。轻刑案件是指行为后果并不严重、对社会危害性不大的刑事案件,其衡量标准是刑罚的严重程度。在美国,大多数州都是以1年有期徒刑为分界线,刑期在此之上即为重罪,刑期在此之下即为轻罪。我国《刑法》中虽没有明确规定重罪和轻罪的分界线,但第七十二条规定,对于处以3年以下有期徒刑的被告可以适用缓刑。说明在立法者心目中,如果一个人犯罪应处的刑罚是3年以下有期徒刑,则其社会危害性不大,可以允许他继续生活在社会中。因此笔者认为,以3年有期徒刑为界限划分我国的重罪与轻罪是合理的。自认案件是指犯罪嫌疑人对所指控的犯罪事实不存在异议的案件,这种承认应该是出自犯罪嫌疑人的自愿,不能有刑讯逼供和威胁、引诱、欺骗的情况存在。因为只有出于犯罪嫌疑人自愿的承认才具有可信性。一旦通过某种手段影响其自由意志,犯罪嫌疑人就可能做出虚假承认。二是审查案件是否符合起诉标准,如果起诉案件的事实不清、证据明显不足,很难使人产生犯罪可能成立的怀疑,那么就没有必要进入正式审判程序。因此,应赋予预审法官对刑事起诉进行实质审查的权利,如果证据明显不足则预审法官可以直接驳回起诉。三是避免审判法官提前接触证据形成预断,增强正式审判的实质性。“防止预断”是防止正式审判中法官的预断。因为只有在正式审判中才会对被告人的权利作出实体性处置。在当下的刑事诉讼程序中,并未实现预审法官与正式审判法官的分别设置,而是由正式审判的法官承担对起诉进行审查的工作,对起诉进行审查就要接触证据,这就难免会使法官形成预断,法官甚至有可能直接根据卷宗形成心证,使庭审变成走过场。将预审程序置于正式审判之前并设置专门的预审法官,就可以让预审法官代替正式审判的法官提前接触证据、处理程序性事项,从而最大限度地防止正式审判的法官产生预断。

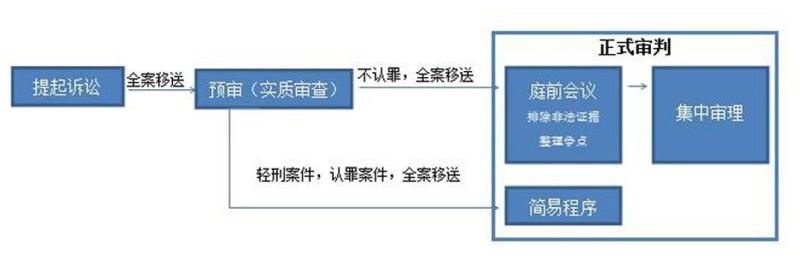

笔者建议,我国的预审制度可以这样设计:在检察机关提起公诉、正式审判之前,由预审法官首先对起诉进行审查,预审所审查的材料是全案卷宗,审查的标准是实质审查。如果犯罪嫌疑人承认起诉书所指控的犯罪事实,且应判处管制、拘役或3年以下有期徒刑,则可将案件分流至简易程序,免去事实认定环节,直接进入量刑环节。如果犯罪嫌疑人不认罪或者其所触犯的罪名可能判处3年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑,则进一步进行实质审查。如果诉书所载理由充分,证据能够达到让人产生怀疑的标准,则将案件移送至正式审判环节,否则驳回起诉。

(二)发挥庭前会议的作用

在正式审判之前如果法官对案件事实一无所知会产生一系列的弊端:一是法官将无法有效地组织庭审,只能机械地听审。在激烈的法庭交锋中法官很难有时间冷静地思考,往往庭审结束后还没有能够完全把握案情,在此基础之上即使形成了心证也极有可能是不客观、不全面的。二是控辩双方争论的焦点可能会被模糊。因为法官提前没有接触过案件材料,不可能知道案件争议的焦点在哪里,庭审会浪费大量的时间来处理一些对定罪量刑没有太大作用的事项上,有些甚至可能是控辩双方都没有争议的事项,这显然不利于庭审的高效运行。三是在法庭上不能获取全部信息的法官自然不能当庭作出判决,而是要在庭审后重新阅卷,这必然导致法官依赖卷宗而不是控辩双方在庭审过程中的发言来作出判决。庭审的重要性再一次让位于卷宗,这也是对庭审实质化的背离。

因此笔者认为,可以将正式审判划分为庭前会议和集中审理两个环节。在庭前会议阶段,主要进行争点整理、非法证据排除等活动,为集中审理进行准备,确保集中审理的高效进行。但这一设计使得法官在集中审理之前难免会接触证据,可能会造成预断的产生,为了克服这一弊端,应采取以下辅助性措施:一是在庭前会议中贯彻直接言辞原则,不仅要求双方出席庭前会议,而且要允许双方在庭前会议上阐述自己的观点。其基本流程是:由公诉方宣读起诉书,然后出示自己收集的证据材料,启动非法证据排除程序;若双方对证据的合法性不持异议,则由辩护方阐述自己的观点;双方陈述完毕后,由法官整理争点并由当事人补充。需要明确的是,庭前会议只是集中审理的准备会,双方各有一次发表意见的机会,也有出示证据的权利,但不能进行质证和辩论。这样既保证了双方有平等的发言权,避免法官偏听偏信产生成见,也可以保证集中审理不被架空。二是要求法官增强判决书的说理性。从审判机理上来看,审判的过程可以体现为两个说服过程,一个是当事人通过法庭辩论说服法官的显在过程;另一个是法官在此基础上考虑如何说服当事人各方、上级法院、社会一般成员的潜在过程。其中法官考虑说服当事人、上级法院、社会一般成员的过程,其实也就是一种克服自己错误预断,不断升华以至形成正确裁判的过程。[6]而法官说服当事人各方、上级法院、社会一般成员的主要途径就是在判决书中阐述自己的裁判理由。

总的来说,在笔者心目中改革后的刑事起诉审查方式应该呈现出下图的流程。

【参考文献】

[1]李缓.我国卷宗移送的改革之路[J].河北公安警察职业学院学报,2013,(01).

[2]韩红兴.刑事诉讼庭前程序研究[M].法律出版社,2011.169.

[3]田飞.论公诉案卷移送制度的完善——以全案移送主义的回归为视角[J].理论研究,2014,(04).

[4]吴平,池元超.刑事审判预断排除问题研究——以“锚定效应”为切入点[J].西部法学评论,2013,(06).

[5]潘金贵.英国刑事预审程序及其借鉴意义[J].学术交流,2008,(05).

[6]仇晓敏.刑事公诉方式:复印件移送主义、起诉状一本主义抑或全案移送主义[J].中国地质大学学报(社会科学版),2007,(05):77.

(责任编辑:王秀艳)

An Exploration and Analysis on the Criminal Prosecution

Censorship System Reform

Han Kang

Abstract:The criminal prosecution censorship system should give consideration to two goals of “trial substantiation” and “improvement of trial efficiency” while realizing the basic function of filtration disqualification prosecution.Our country revises the Criminal Lawsuit Law three times and all show the pursuit of these goals,but only to change the files transfer mode can not realize the true purpose.We should promote trial substantiation and improve trial efficiency through establishing pre-trial procedures and playing the part of meeting before trial.

Key words:criminal lawsuit;prosecution censorship;trial substantiation;pre-trial;meeting before trial