基于沟通分析理论的初中生人际沟通能力培育策略

殳德明

〔关键词〕沟通分析理论;人际沟通;初中生

初中生正处在青春期,他们的独立意识逐渐增强,常以不同形式的行为证明自己的成人感,并且希望别人以成人态度来对待自己。事实上,随着初中生的“成人感”越来越突出,隐藏其后的自我认识却变得越来越模糊,这使其在人际交流中容易产生冲突,甚至陷入人际困惑的泥潭。

沟通分析理论(Transaction Analysis,简称TA理论)由艾瑞克·伯恩创立于20世纪50年代,它是一个注重人际沟通策略的操作型理论。伯恩曾以运动衫信息来比喻青少年,运动衫前面写着一句生活标语“我很坚强而且很独立”,而背后可能写着“我也很孤单——请照顾我”。沟通分析理论强调个体的发展是与他人互动时发生的,青少年拥有良好的人际环境才能健康成长并拥有健全人格。

近两年,笔者根据沟通分析理论(PAC人格结构、交互作用分析和“心理地位”概念)设计了初中生人际沟通能力培育活动课程,并进行了教学实践。在此基础上,将基于沟通分析理论的初中生人际沟通能力培育策略分为四个阶段:认识“自我状态”、体验“交互作用”、探索“成人自我”、调整“心理地位”。下面结合理论与实践对这四个阶段进行详述。

一、认识“自我状态”——提升自我认识

伯恩在《人间游戏》一书中提出,自我状态(Ego State)就是一种伴随着一套相应的行为模式的情绪感受系统,每个人都拥有一个自我状态的集合,包括父母自我状态、成人自我状态和儿童自我状态三种。父母自我状态(Parent,简称“P”)是来源于外在的,也就是个人小时候所接触到的榜样,父母是主要来源,所以在与人交往中常常会表现出关怀、鼓励的一面或者表现出教育、控制的一面。儿童自我状态(Child,简称“C”)是来自内在的,也就是个体自己的反应与经验,当一个人处于儿童自我状态时,他的思想、情感和行为会表现得听话、服从、友爱,或者冲动、天真、自发行动、贪玩等。成人自我状态(Adult,简称“A”)起源于个体自主能力的发展,常常表现出客观、尊重事实和理性的行为,它的任务是协调父母自我和儿童自我之间的活动,并做出合理的判断与决策。所以,我们通常将伯恩的这一理论称为“PAC”人格理论。

依据发展心理学对自我意识的研究,初中生的自我意识发展水平仍处于“自我”探索的起始阶段。初中生对“自我状态”的认识容易受到客观世界中社会角色的影响,如警察、医生、教师等职业角色,而难以理解自己主观世界中具有三种不同的角色。为此,认识“自我状态”阶段主要采用角色扮演的活动形式,一方面借用“角色”一词帮助学生理解“自我状态”,另一方面利用角色扮演引导学生感受不同角色的情绪体验、言语表达与行为表现。下面是该阶段的课堂片段。

利用“官打捉贼”角色游戏引出“自我状态”概念

游戏规则:在四人小组中,每人抽取一张人物角色,并按照要求扮演角色,其中“贼”角色的表现就是要躲避“捉”的怀疑并要成功逃脱,否则就要接受“官”的惩罚,惩罚由“打”执行。

通过三轮游戏后,学生分享“当你抽到不同角色时所表现的情绪、态度以及言语有什么不同?”教师引导学生对“打”与“贼”角色感受进行对比,体验角色之间的差异。

学生分享:“我抽到‘打(角色)时,会表现得比较轻松,因为(在这轮游戏中)我没有任务,也不会被惩罚;而我抽到‘贼(角色)时就比较紧张了,有些害怕、担心,还要说句话、做个表情来混淆‘捉(角色)。”

演绎角色情景区分“自我状态”与“社会角色”

让学生扮演一组对偶的角色情景:情景一是甲同学在看电视,妈妈看到后让他关电视去做作业;情景二是甲同学在做作业,却被弟弟玩手机的声音所干扰,于是让弟弟离开房间。观看后让学生思考,“甲同学在两个情景中的角色是什么?”“对比情景二中甲同学的表现与情景一中妈妈的表现,有什么共同特点?”

学生分享:甲同学分别扮演了儿子与哥哥的角色。但是,甲在情景二中的表现与妈妈的表现很像。

教师小结:甲同学在这两段对话中角色是不同的——一个是儿子,一个是哥哥。为什么哥哥角色说话时语气、情绪和行为举动,与情景一中的妈妈角色那么相似呢?因为他们在这两个交流情景中使用的是同一种“自我状态”——父母自我状态。

编写角色剧本体验PAC三种自我状态的特征

选取三句PAC自我状态的代表性话语进行教学,即P——“现在着急了吧!谁叫你平时不用功!”A——“知道了,我会记得关窗的。”C——“不关我的事啊,别指望我帮你。”学生根据对例句语境的理解编写一个情境对话,然后在自编自演中体会不同自我状态的表达特点。

教师小结:父母自我状态体现权威,有语气严厉、语速较快、常用命令口吻、凝聚的眼神、伸着手指头等表现;成人自我状态体现客观,有语气缓和、语速适当、处事冷静、不急不躁、尊重他人等表现;儿童自我状态体现天真与冲动,有语调急促或撒娇装腔、遇事时而雀跃欢呼时而畏缩服从、较为感情用事等表现。

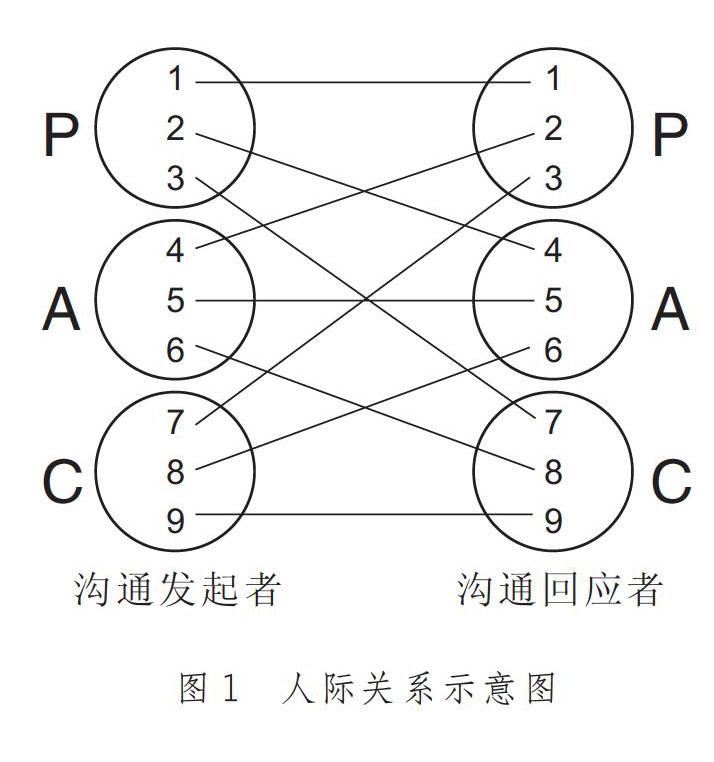

二、体验“交互作用”——解开沟通密码

沟通分析理论将交互作用(Transaction)视作社会交往的基本单元。概括地说,在两个人的沟通过程中,发起者与回应者之间的关系决定着沟通的保持或者中止。伯恩将能够保持沟通的交互作用称为“平行沟通”,即回应者的回应是恰当的,符合沟通发起者的期待,而将出现沟通中止的交互作用称为“交叉沟通”,亦即发起者感到不被理解而产生误会和不快,致使交流受阻甚至停止。依据对PAC自我状态与交互作用的分析,可将沟通发起者和回应者之间的九种社交行为矢量绘制成人际关示意图(如图1)。其中,(1-1)(1-1)、(5-5)(5-5)、(9-9)(9-9)、(2-4)(4-2)、(3-7)(7-3)、(6-8)(8-6)六种是平行沟通,其他的矢量组合都是交叉沟通。

体验“交互作用”阶段主要采用情景对话的活动形式,学生在对话中感受彼此的自我状态,并了解“平行沟通”和“交叉沟通”的形成过程。这一阶段的重点是“交叉沟通”的识别与分析,因为这种沟通形式正是学生遭受人际困扰的根源。下面是该阶段的课堂片段。

“平行沟通”情景的对话与分析

甲:“你走的时候记得熄灯、关窗关门!”

乙:“知道了,我会记得关灯、关窗、关门的。”

甲:(提问:如果你是甲,你会怎么回答?表达时会有怎样的感受?)

学生分享:

“我会点个头,说句‘嗯,然后就放心地走了。”

“可能没有什么特别的感觉,只是觉得很满意他的回答,但有些同学经常不这样回答。”

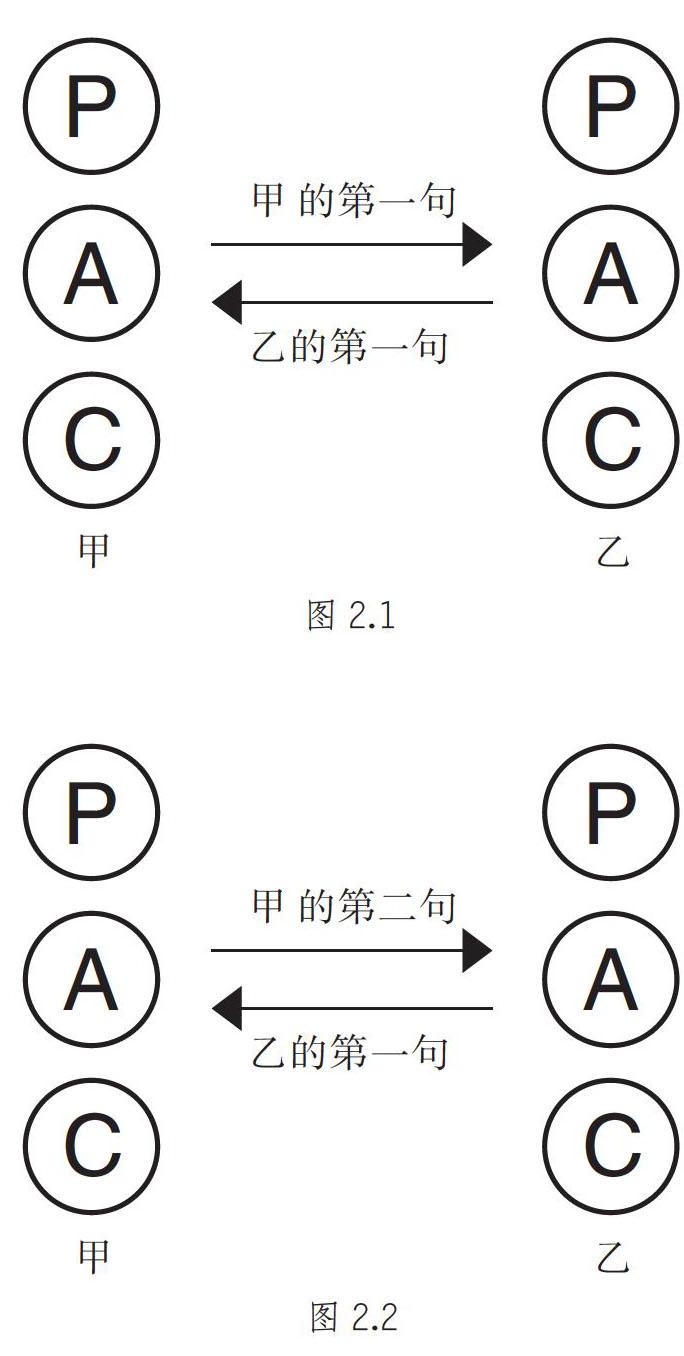

教师小结:在这个情景中,别人的话语能够让你体会到‘满意的感觉,这就是我们发起对话所需要的感觉。所以,那些给你带来满意、愉快、开心等心理感受的沟通就是‘平行沟通。也可以用图来表示这个对话过程,甲用A状态发起对话并期望乙用A状态回应(简写为A-A),乙做出A状态的回应并也期望甲用A状态回应(A-A)(如图2.1),这就构成一个平行沟通。当甲再次用A状态回应乙并期望乙以A状态来回应(A-A),这就保持了两者之间的平行沟通(A-A)(A-A)(如图2.2)。

“交叉沟通”情景的对话与分析

甲:“你走的时候记得熄灯、关窗关门!”

乙:……

甲:……

(提问:刚才有同学说了,有些同学经常不会给予“令人满意”的回答,那么是怎样的回答呢?)

学生分享:

“今天不是我值日,要关你自己关,但要等我走了。”

“凭什么啊?今天就是轮到你关灯,又不是我。”

(提问:如果你是甲,你会怎么回答?表达时会有怎样的感受?)

学生分享:

“感觉不舒服,可能就不说话了。”

“我会生气,我会说‘如果你不关,我明天告诉老师,扣你的分!”

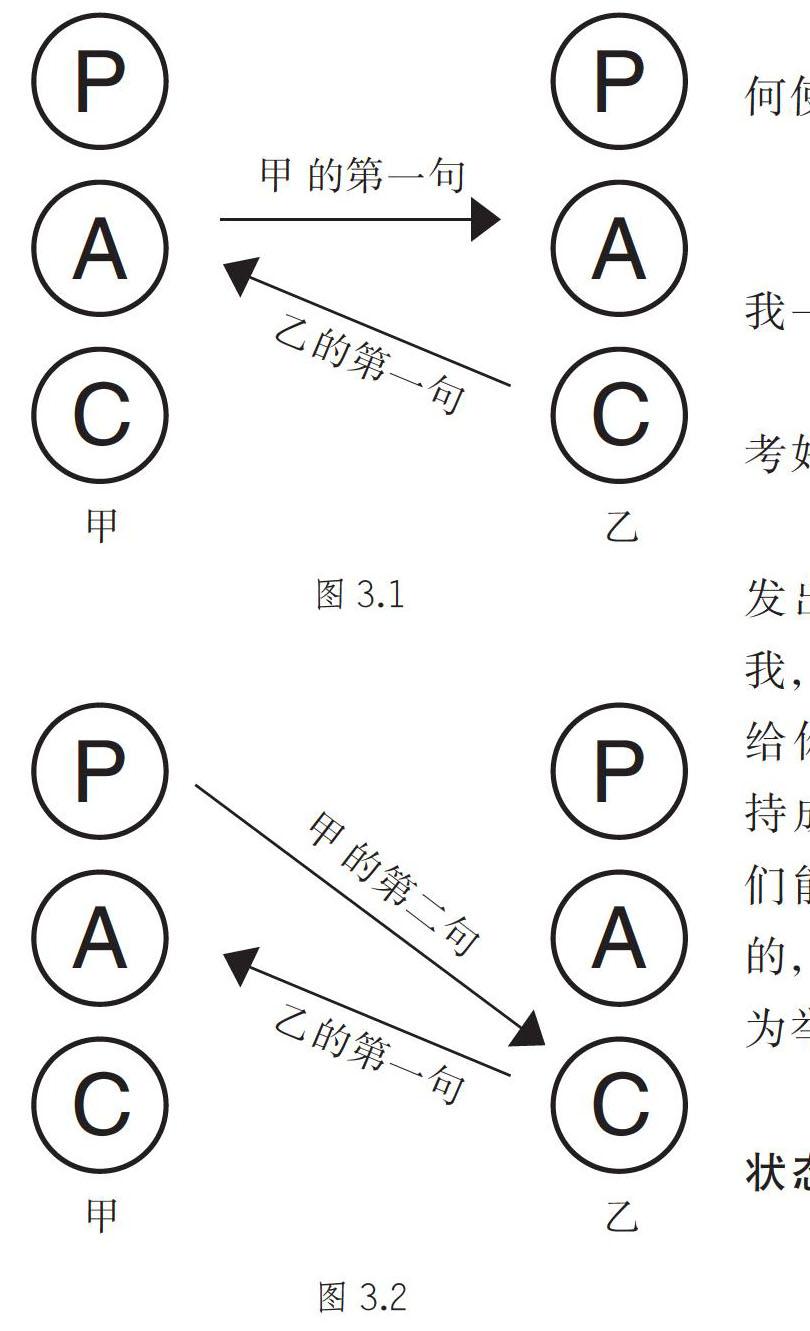

教师小结:在这样的情景对话中,你会生气,会感觉到不舒服,这种‘不舒服的沟通过程就是‘交叉沟通,这样的沟通也会被立即中止甚至发生矛盾或冲突。我们也可以用图来表示,甲第一句依然用A状态发起对话并期望乙用A状态回应(A-A),但是乙却用C状态来回应并期望甲继续用A状态回应(C-A)(如图3.1),这就构成一次交叉沟通。甲的第一种回应是中止对话,第二种回应是继续交叉沟通,用P状态发出权威性命令并期望乙以C状态来服从(P-C)(如图3.2)。

三、探索“成人自我”——运用交往技巧

沟通分析理论提出,每个人的成人自我状态是最佳的沟通状态,激活成人自我状态才能实现交叉沟通转向平行沟通的改变。所以,探索“成人自我”阶段是人际沟通能力培育过程的核心环节,该阶段的重点是学生运用成人自我状态化解交叉沟通。在课堂教学中,利用不同的冲突情境展开循序渐进的练习,掌握两种交流改善技巧:一是以自身的A状态激发他人的A状态;二是以采用平行沟通缓和,再以自身的A状态激发他人的A状态。下面是两种技巧的教学片断。

以自身的A状态激发他人的A状态

甲:“这次考试一定会考砸的。”

乙:“现在着急了吧!谁叫你平时不用功!”

甲:(提问:如果你是甲,如何使用A状态应对这个交叉沟通?

学生分享:

“我知道的,但现在想让你给我一些建议。”

“现在我要好好学习了,下次考好一些。”

教师小结:继续用成人自我发出回应,并指向对方的成人自我,这样的回应就会‘逼迫对方给你一个积极的沟通结果。在保持成人自我状态进行沟通时,我们能够感受到自己的情绪是平静的,语言表达是冷静、客观的,行为举止是认真、真诚的。

先平行沟通再激发他人的A状态

甲:“这次考试一定会考砸了。”

乙:“现在着急了吧!谁叫你平时不用功!”

甲:(提问:判断乙是怎样的状态?如果要与乙保持平行沟通,该如何回应?

学生分享:

“乙是P状态。我会说,‘可能是的,平时认真学的时间太少了。”

“乙是P状态。我会说,‘是吗?我真的不够用功?”

教师小结:如果正确判断出乙是P自我状态并期望甲以C自我状态回应,那么,甲就要以C自我状态回应并期望对方继续用P自我状态来回应,这样甲乙双方就能形成(P-C)(C-P)的平行沟通。

(提问:乙听到甲的回应后,会怎样回答?)

学生分享:

“乙一定会说‘那是,实在太少了。”

“乙可能会说,‘是的,你真的不够用功!”

教师小结:甲的回应让乙继续以P自我状态来说话,说明甲乙双方保持着平行沟通。但是,(P-C)(C-P)的平行沟通只是为了缓和甲乙的沟通冲突,最终目的是激发乙的A自我状态。

(提问:在缓和沟通矛盾后,如何发起一轮对话?)

学生分享:

“如果我是甲,我就会用成人自我状态说,‘我也想学好,那你给我些建议吧!这要很认真地说。”

教师小结:如果遇到有冲突的交流,我们可以先采用平行沟通缓和矛盾,避免发生冲突,然后再尝试建立成人自我状态的交往。

四、调整“心理地位”——追求双赢沟通

沟通分析理论还有一个重要术语是“心理地位”,人在成长中会展现四种心理地位,即我好—你不好,我不好—你好,我不好—你也不好,我好—你好。前三种心理地位都是在无意识中形成的,而“我好—你好”的心理地位是需要有意识地培养才能形成的,也是人际沟通中所追求的理想定位,它会表现出有益的自我接受、尊重他人等成人自我状态的行为。为此,调整“心理地位”阶段的任务是,通过案例分析巩固成人自我状态,熟练沟通改善技巧,进而让学生有意识地追求“我好—你好”的心理地位。下面是学生分享的案例与讨论过程。

一个“旷课的原因”案例分享与讨论

学生分享:

“那天我起晚了,为了不迟到就对妈妈说,‘今天我不吃早饭了,直接送我去学校吧!可是,妈妈说,‘怎么能不吃早饭,快点吃就行了。我坚定地说,‘我不想吃!妈妈就生气地说,‘你不想吃就别去学校了!于是我也很生气,‘不去就不去!说完我就跑到房间去了。于是就旷了一天课。”

各个小组讨论案例中的交叉沟通,确定一个改善交流的方案,并对成人自我状态的沟通策略进行点评。

有小组表示,“这位妈妈一定是个强势的妈妈,她说的话都是由父母自我状态发起的,希望儿子听从自己的指令——就是用儿童自我表现来服从。儿子用‘我不想吃这样强硬的回答,一定会导致交叉沟通。如果你能够注意妈妈的自我状态,一定能够在‘怎么能不吃早饭,快点吃就行了后面找到改善的机会。比如回应一句‘我吃还不行嘛!我少吃两口可以吗?或者‘我拿个面包路上吃吧!”

教师小结:我们不能以一段冲突来判断谁好谁坏,相反,我们要建立更加积极正面的角度看待沟通中的冲突。在这个案例中,儿子是为了上学不迟到的好学生,妈妈是为了不让儿子饿肚子的好母亲,他们的行为背后的想法都是好的,只是在沟通的互动中发生矛盾。

五、建议

我们在两个学年的实践中积累了一些经验,但仍处于探索过程中,为了更有效地实施教学,需要注意以下四点。

第一,根据初中生年级差异合理安排课程。比如,初一年级侧重于认识“自我状态”和体验“交互作用”两个阶段,初二、初三年级可将重心放在探索“成人自我”阶段。

第二,抓住课堂中学生的情感体验。心理课堂仍要以体验为主要途径,学生通过情绪感受、情感分享获取的信息要远比知识教学丰富,同时课堂效果也会更好。

第三,尽量利用真实生活创设角色情境。课堂教学容易限制学生的父母自我和儿童自我,而创设情境越真实、熟悉,越能降低学生的心理防御,自然表现三种不同的自我状态。

第四,尊重个体差异。“你好—我好”心理地位是需要长期的有意识的培育,不可能在课堂中一蹴而就,课堂给学生提供沟通技巧的同时也应该给予无条件的接纳与积极的关注。

(作者单位:江苏省张家港市梁丰初级中学,张家港,215600)

编辑/王晶晶 终校/于 洪