找寻儿童数学,打造动感课堂(三)

钱守旺

找寻儿童数学,打造动感课堂(三)

钱守旺

全国著名特级教师,北师大版小学数学课标教材分册主编,教育部国培专家,“动感课堂”的倡导者和实践者,全国自主教育联盟副理事长,现为北京市朝阳区教育研究中心课程室负责人,已出版个人教学专著三本,被教师们亲切地称为“有水平,没架子的特级教师”。

策略三 读懂教材,明确目标

读懂教材,最重要的一点就是教师对教材的二度开发。教师要在“深入”上下工夫,在“浅出”上做文章。任何一套教材的编写都不可能考虑所有可能发生的情况,适应所有的学校和学生,需要教师根据自己学生的情况,对教材进行适当的调整;尤为重要的是,“读懂教材”要有科学的研究态度,当教材的编写和设计与我们的教学经验和直觉不一致了,走进课堂,去观察学生是如何学习数学的,他们的学习起点在哪?困难在哪?不失为一种好的方法。实际上,这时候做些前测和后测,对于理解教材也是非常有效的。

那么,教师应如何开发和利用教学资源?

1.研读教材、教参,明确编写意图

教师钻研教材必须做好三件事情。第一,弄清知识结构,把握核心思想;第二,明确教学目标,厘清重点难点;第三,领会教学要求,生成教学方案。

对于一节课的教材内容来讲,笔者认为教师应该在以下几个方面做到心中有数:

第一,合理地确定教学内容的广度和深度。一节课的信息量过大,知识点过多,学生难以接受,而一节课的信息量过小,知识点过少,则浪费时间,不利于调动学生的积极性。

第二,明确教学的重点、难点和关键。当一节课有几个知识点时,往往需要明确哪些是重点,哪些是难点,避免均衡用力。

教学的重点、难点和关键,有时具有同一性,可能全部或部分重叠。

第三,合理安排教学顺序。教材中的教学顺序是最基本的,不可能太细。教师往往还要根据教材的内在联系和学生的具体情况做更细致的安排。有时一部分知识可能有不同的教学顺序,这时要考虑哪种顺序更适合学生。

第四,深入挖掘教材中隐含的教育资源。教师要学会从思想性、智力性和趣味性角度去分析教学内容。教学时,教师应利用教材提供的丰富鲜活的素材,激发学生的学习兴趣与探究欲望。对于课本中的例题和习题,可以根据教学的需要,进行适当的加工处理,使之更好地为教师的教和学生的学服务。那些对培养学生的态度、情感与价值观有明显作用的素材,要注意用足、用够,使其在教学中真正发挥应有的作用。

这里需要特别说明的是,教师在开发和利用教学资源时,要注意从学生实际出发,从具体的教学出发,从现有的教学资源出发,开发教学资源时不要冷落了课本,也不要只图热闹。对教材的处理,要坚持尊重、用好、创新的基本原则。

2.创造性地开发和利用其它教学资源

教材仅仅是课程的一种重要载体,但不是课程的全部。任何课程实施,都需要利用和开发大量的课程资源。

第一,身边素材的及时引入。

(1)选择现实生活中的事件或现象作为教学资源。

(2)选择有意义的热点问题作为教学资源。

(3)选择振奋人心的场面作为教学资源。

振奋人心的场面往往蕴含着丰富的教育意义,适当引入,往往可以达到“一箭双雕”的效果。如,抗战胜利70周年大阅兵中就有很多和数学有关的素材。

(4)选择学生自身的生长发育过程作为教学资源。

少年儿童对自身的生长发育充满了好奇,从人体的奇妙变化话题入手,极容易激发学生的探究欲望。如,在教学几分之一时,从胎儿图、少年图、成年图中头与身体的比例,逐步认识二分之一、四分之一、八分之一,经历分数的形成过程,使学生在认识几分之一的同时,也了解了自己的身体。

第二,课堂生成资源的及时捕捉。

第三,社区、家庭资源的合理利用。

第四,媒体、网络资源的合理开发。

3.研读专业书籍,把握学科本质

在研读教材时,有时仅仅靠教师用书是很难把握数学本质的,这个时候就需要翻看一些相关的专业图书。通过阅读这些专业书籍,教师才可能把握知识的来龙去脉。

4.名师课例分析,开阔眼界

通过剖析名师课例,会发现这些名师精彩课堂背后的东西,从而为自己创造性地使用教材提供参考。

著名特级教师朱国荣是这样备课的:先看别人的课和相关的论文,这种站在别人肩膀上的磨课,可以避免低水平的重复研究。这是一种准备“课”的方法,更是一种研究“课”的思路和方法。

策略四 适度拓展,开阔视野

教师要根据数学知识的内在联系,在学生能够接受的情况下,尽可能伸长“学习的触角”,对所学知识进行适当拓展延伸,让学生通过一节课的学习能够收获更多“能带走“的东西。

1.为新知识“寻根”

在数学教学中,应该注意让学生理解一个数学问题是怎样提出来的、一个数学概念是怎样形成的、一个数学结论是怎样获得和应用的,通过这个过程学习和应用数学,让学生经历数学知识形成的过程。

如,讲《角的度量》一课时,教师不要一上来就教学生认识量角器,可以先让学生经历量角器的发明过程。具体教学设计,可以参考华应龙和强震球两位教师的经典课例。

2.让学习材料更加丰富

在教学《数的认识》一课时,为了培养学生的数感,教师可以为学生提供直观模型;在教学《长方体的认识》时,教师可以发给学生一些纸片,让学生先做一个长方体,还可以发给学生一些塑料管和橡皮泥,让学生先插一个长方体的框架,然后再让学生汇报自己是怎样做的。做成的学生肯定有成功的经验,而没有成功的学生也一定会有失败的教训。在汇报的过程中学生不知不觉已经理解和掌握了长方体“面”和“棱”的特征。

3.为数学教学加点“调味剂”

在上六年级《数的认识整理和复习》一课时,笔者为了加深学生对数的认识,感受到数是人类交流的一种语言,在课上补充了一些材料:

材料一:古人是如何计数的。

材料二:0的演变过程。

材料三:小数点的演变。

数学读本是当下孩子们非常喜欢的课外读物,也可以作为教学的补充材料。

4.把课本习题“用足”“用活”

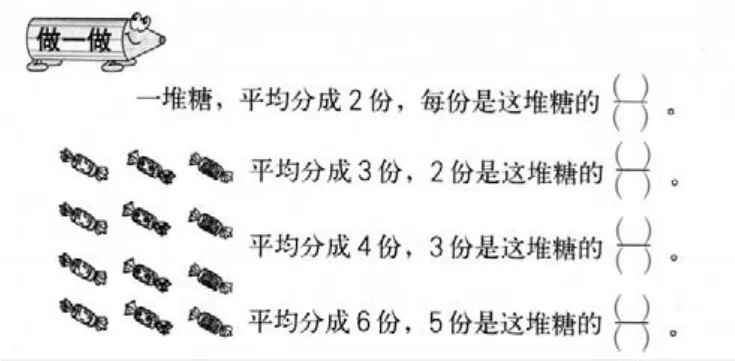

不管哪一个版本的教材,在例题教学后,都会配有练习题。平时听课时发现,大部分教师只是就题论题,满足于学生正确填出得数。比如,下面这道题是人教版《数学》五年级下册《分数的意义》一课中的“做一做”。

一般教师只要学生填出四个分数,这道题就算处理完了。稍微负责任一点的教师可能会追问学生“你是怎么想的”?

笔者在处理这道题时,在原题的基础上做了一点变化:

(1)把12块糖变成24块糖,问学生四个分数有没有变化。

(2)把24块糖变成36块糖、48块糖、一直到满屏幕都是糖,问学生四个分数有没有变化。

通过这样的变化,突出分数最本质的特征:不管多少块糖,我们都可以把它们看做一个整体。只要把一个整体平均分成2份,每份就是它的,只要把一个整体平均分成3份,2份就是它的,只要把一个整体平均分成4份,3份就是它的,只要把一个整体平均分成6份,5份就是它的。

这样一变化,这道题就起到了“以一当十”的作用。

教师们在使用课本中的练习题时,可以问自己这样几个问题:这道题能否把条件变一变?这道题能否把问题变一变?这道题还有哪些价值没有被挖掘出来?

责任编辑刘玉琴