“延伸”段子:语言与图像之狂欢

杨琳

摘要:语言与图像共塑的段子形式复杂,大致可归为四种类型:一种是语言与图像呈“主宾关系”;一种是语言与图像水乳交融、共生合一的表现形式;一种是语言与图像共谋构境,缺一不可;最后一种是语图错位、相互拆解的类型。新媒介的介入极大地延伸了段子的各种形式,并成为组成段子内容不可或缺的元素之一,新媒介语图段子俨然成为网络空间的新宠。在“如其刷屏,则已过时”的信息即时流淌中,新媒介、段子、段主、参与者、言说主体、被言说者等的共同加入使得构建段子的“语”“图”形式变得斑驳迷离,从而展现出一副即兴创作、问题轶事化、语图互文、图像语言化、言说私密化的多彩、自由、狂欢景观。

关键词:段子 ;新媒介 ;延伸;语言;图像;狂欢

中图分类号:H030; G206

文献标识码:A DOI:10.3963/j.issn.1671-6477.2016.02.0021

一、新媒介与“延伸”段子

20世纪末,罗伯特·洛根提出了“新媒介”(new media)的概念,认为“旧媒介是被动型的大众媒介,而‘新媒介是个人使用的互动媒介”,“‘新媒介容许使用者积极参与,他们不再是被动的信息接受者,而是内容和信息的积极生产者”[1]5。一言以蔽之,新媒介是指人们通过连接互联网上传、欣赏、生产、消费以及即时发布文字、图片、音频与视频并进行社交娱乐与其他活动的媒介,它以一种近乎暴力的方式摧毁了传统段子固有的边界,并成为组成其内容不可或缺的元素。段子已然摆脱了舞台上演员单面言说的方式,以及广播、电视、DVD等“电力信息流时代”①“你播我听或我看”的线性传输,而是借助新媒介在生产者与接受者、接受者与接受者之间瞬时传递,不断重组、改观与变相,获得了前所未有的延伸。与此同时,图像经数据转换为马赛克光点呈现的图像进入了惯常由文本表征的段子,刺激着大众的感官神经,新媒介语图段子俨然成为网络空间信息流中的新宠。在“如其刷屏,则已过时”的讯息流中②,人们借助新媒介段子延伸自己的意图与动机的幕后活动亦成为参与这一过程的重要内容,他们所步入的是一个由多重元素、多重形象以及多重言说声音所构成的意义漩涡,语言与图像之间的关系变得扑朔迷离,斑驳复杂③, 大致可归为四种类型:一种是语言与图像呈“主宾关系”;一种是语言与图像水乳交融、共生合一的表现形式;一种是语言与图像共谋构境,缺一不可;最后一种是语图错位、相互拆解的类型。基于此,语言、图像、言说者意向、接受者的应答借助新媒介形成一个不间断的“延异”状态,而这种弥散的“延异”状态促生了多彩、自由、狂欢的效果,使人们在斑斓多彩的感受中消解了某种道德律令和本能欲望的紧张对峙,真实的、可视的、可想的写实主义的语图表述在瞬间的“刷屏”过程中可能遭到解构而变得面目全非,布展出了一副将问题轶事化、语图互文、即兴创作、图像语言化、言说私密化的斑斓景观。

二、语言与图像之狂欢

“语言艺术和图像艺术的相互模仿,在中外文艺史上形成一道亮丽的风景”[2]170-177。语言与图像这两种符号具有不同的功能:“语言是实指性符号,图像是虚指性符号” [2]170-177。这是仅立足于语言与图像并就二者之间关系所作出的比较中肯的理论描述。首先,语图段子多数呈現一种语言为主、图像如宾的关系。在这种情况下,语言所提供的是明确实指的信息,图像却可以处于游离不定的变幻地位;语言是身份固定的主人,是唯一的,而图像是身份不定的客人,随主人意愿的邀请进入语言之门,为主人的身份增色添彩。然而,新媒介的介入却使得段子中语图“实指”与“虚指”的主宾关系难以为继,二者游离于彼此之外,变成观者将问题轶事化、随意拆解的素材或消解正统道德观念的手段。

2011年12月在美国纽约市街头出现了一系列用俳句写成的12组交通警示段子⑤,这是艺术家约翰·莫斯按照纽约市交通部的要求模仿日本俳句的句式所作并配搭的组图,段子1便是这幅组图中的三幅。段子中首先映入观者眼帘的是艺术家约翰·莫斯所画的交通警示图画,其次才是“‘后看到的、‘小空间的文字说明”[2]170-177。但是,除了第三幅图像能使人联想到交通事故之外,其余两幅图像则意义隐晦。因此,图像所要表达的意图只有在语言的界定范围内才获得其有效性,三组俳句是三个段子中名副其实的主人,图像却仿佛是哗众取宠的宾客。“骑车的人写剧本/剧情在自行车道上演/可怜的行人哪”的语言表述是对第一幅图像的界定,借助于语言的实指性与“确认性”,“主宾言欢”,图像在段子中获得了明确的意义。然而,没有新媒介的介入,观众面对的只能是两个段子的单面言说,他们只能被动接受,消极应对。当段子被置放于互联网空间当中,以新媒介作为其讯息内容时,原初的官方教育与警诫口吻便出现了多重的转义,导致渐趋消解段子所要表述的原意图或甚而与其背道而驰的结果,其言说主体也同时进行了身份易位。在段子被人们借助微博、博客、社交网络等新媒介不断转发的过程中,语言与图像所遭遇的是来自世界不同国家、不同民族、不同文化、具有不同心理素养的观者,它们所引起的观者反映也千差万别:对于俳句爱好者来说,如何在限定的三行十七个音节的有限模式内模仿俳句句式简洁、意境深长的方式进行即兴创作,成为段子所能带来的最大乐趣;对于母语非英语的英语研修者来说,段子1所呈现的交通警示信息已无足轻重,因为实际空间的距离而将自己超脱于其约束之外,他们更感兴趣的是段子中所呈现出来的英语知识,如何对已有的“骑车的人写剧本/剧情在自行车道上演/可怜的行人哪”的译文提出质疑并进行改译或试图将组图中未给出译文的原文进行翻译,是快感源头;漫画爱好者关注的是漫画中用笔的尺度与创意的新颖所带来的绘画的创作灵感。新媒介语图段子公然挑战了传统段子的写实主义方式对连贯一致的主体所在世界的再现,也挑战了写实主义叙事方式对主体位置的展现。段子的意向性在不断发生转向,在削弱传统的语言与图像的指示功能的同时,呈现出一场前所未有的互动狂欢场面。

其次,段子的语言与图像呈现出一幅水乳交融、共生合一、无法拆解的面貌。“语言的愉悦性主要来自它的‘所指,包括‘所指意和‘言外意(意义的延宕)”,是一种“认知之悦”,“命名之悦”;“图像愉悦是身体欲望对于图像诱惑的内在而自由的认同与应和”[3]29。语言具有实际的指称力量,在这股力量的引导下,我们总能设法在该语言与其他语言的差异中找到其指称的具体位置;与此同时,“图像愉悦来自图像符号本身”,“图像作为世界的替身决定了它并非像语言那样难以理解,它的身体性决定了任何一个身心健全的人都可以成为它的合法观者。” [3]29但是,面对新媒介段子语图延宕而去的叙事方式,语图二者共生合一、无法拆解的面貌背后参与者的心理机制,这种观点就难免存在某种封闭的局限性。

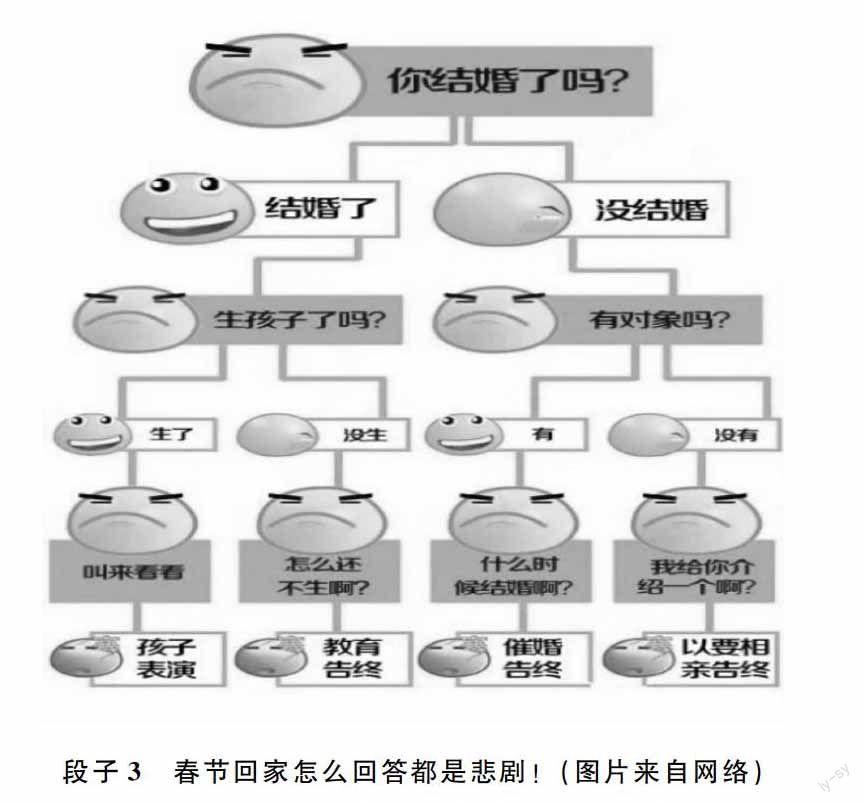

段子2首先映入观者眼帘的是以文本现身的语言形式,是对大众所熟知的中唐诗人李绅的《悯农》诗以及白居易的名讳的戏仿,其次人们才会注意到该文本是由文档格式进行剪裁后所形成的图像,语言与图像共生合一,无法拆解。段子原初的语言创作是为了叙事需要,拟通过一种“变调”、“义理置换”、通过将凝练严肃的经典与名人姓名“极速矮化”的方式对春运期间“一票难求”的状况进行游戏性讽刺或抒发苦闷心情,但在转换成图片后却成为段主通过新媒体获得他人认可并与他人沟通的欲望。新媒介段子的发布时间与空间模糊不定,这种不确定性大大增强了段子语图叙事的互文性,使得图像既成为观者的内容,又成为观者思考反观的媒介,其所引起的阐释在很大程度上已远超其本身所带来的直面效果。段子对经典的“已有和现有表述”进行了“易位”、“引用”、“拼贴”与“拼凑”,与李绅的《悯农》诗产生了互文,文字与图像在虚拟空间以拼图板块出现的瞬间,其散漫随意而又用心良苦的出现方式并非虚幻而毫无意义。这不仅成为段主匠心独运的想象呈现,在经历过“一票难求”、“一拨一上午”的购票者心中也可能激发感同身受的情感。因为段子语言中出现了“错别字”,在被复制、粘贴、剪辑、转发与刷屏的过程中既介入了进行纠错、辩解的文字与图像,又一再被人戏仿、剪辑、更新、插入新图片,不同的元素被放置到同一个大的版面当中,构建了一个多元化、大众参与、延宕而去的互文叙事空间。这个空间背后是“参与主体多重交叉话语的痕迹”,是一种“非统一、相互矛盾的各种意识形态的痕迹,是关系体系的产物”[4]201。段子2的文字本身是写实主义的,但其间借新媒介采用互文、重复、戏仿、杂糅、歧义等生产方式不断更新寓意,以及成为图像被转发后随之而生的自由精神气息却是“语言能指重建”之后“能指膨化”所带来的愉悦与诙谐,为参与者提供了一个“在言语方面坦诚直率、无拘无束”的狂欢空间[5]334,并在此空间中振荡出类似于托马塞洛所谓的“棘轮效应”——所有的参与者以近乎“无所顾忌”的方式进行戏谑、嘲弄以及讽刺,将人们从对“政府”的抱怨与苦闷心情以及标点符号的生硬规约“桎梏中解放出来,并接近一种游戏与娱乐的领域。

第三种是语言与图像“携子之手”、共谋构境的形式。由于这些图像是互联网的次生物,在生产段子之时通过复制粘贴而来,是新媒介段子叙事内容的重要元素。在互联网所构筑的互动空间里,参与者的“文字游戏需要高明而复杂的语言技能,在这一点上,这样的文字游戏并不逊于写信所需要的文字游戏。”[1]89简单的情感符“:-)” “囧rz” “--<-<-<@”就可以表达参与者“开心”、“崇拜”、“玫瑰花”等表示赞同的心情,而“?_?”、“o(︶︿︶)o”与“( ⊙o⊙ )”等就已经传达出“质疑”、“苦瓜脸”与“吃惊”等信息。这里构成表情的符号既是审美创造的图像,也是参与者借以表述自己思想的文本,更是相对于官方空间传统遵守严格语法与拼写规范的另一相对自由喜悦的空间。在这里,词语乃至标点不再是枯燥、呆板、僵死的,而是生动、灵性与歡乐的。冷冰冰的标点符号戏仿了图像而摆脱了句法中的实指功能,与虚指的图像产生了相互言说的亲昵。

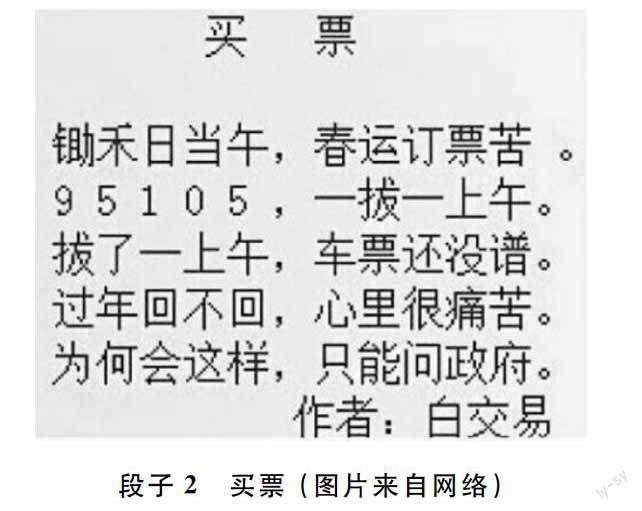

段子3中语言与图像的关系既包含了段子2中语言文字被刻意处理为图像的关系,又处于一种唱和互荣的关系,在显而易见的树形家谱图示中,表情图像已成为语言的替代形式,发出了自己的声音,并对家长制的族谱关系进行了实指除了文图交融相互嵌入之外,段子转发过程中演绎为未婚青年对家长管制风貌的戏仿与讽刺,进而演绎为一种狂欢精神,一种滑稽的意义。表情图像中看似只有家长的单方面言说与反应,却将被家长管制压缩扁平的子女形象以一种会话的缺失隐藏了起来。观者看见的几乎只有家长的表情与对春节归家的子女“结婚与否”与“有子女与否”的反应。图像的缺失会破坏“段境”,因为图像本身就是叙事内容的一部分。在语言表述中,如有长辈的问句,就应有晚辈的应答,内容会显得拖沓冗长,陈式滥调。但是,段子的制作者巧妙地避开了这种压力,将晚辈被逼无奈的“悲剧”心情通过长辈“专制高压”的言说与表情表现出来,刻画出难以沟通、互难体谅的代沟并对这种代沟进行了委婉的讽刺。在这样的言说过程中,图像摆脱了其常处的附庸地位,与语言一起,发出了自己的声音。参与者独自面对电脑屏幕或者界面,犹如一只只盘踞在无限延伸的段子之网上的蜘蛛,饕餮着那穿着新媒体“盛装”、文图并茂的段子所带来的“异质因素”的吞食快感与心灵窃喜的狂欢盛宴。这种狂欢确实如巴赫金所言说的是“双重性”的,“既是欢乐的、兴奋的,同时也是讥笑的、冷嘲热讽的;它既否定又肯定;既埋葬又催生等”,也是“民众性”的,罩有一层诙谐戏谑的幽默色彩,不是“旨在摧毁特定对象的讽刺”[5]611,而是在消解正统与“抑郁”“严肃”的现实的同时,通过宣泄实现一种既愉悦又讽刺的二重效果。

第四种为语图错位、相互拆解的段子形式。语言与图像既以彼此为寄主获取信息,又以破坏对方的构成为目的。一般而言,图像模仿语言的“顺势而为”,即图像“只是选取其间‘最富于孕育性的那一顷刻,并不存在符号冲突,所以就表现为自然而然、‘顺势而为”[2]180。新媒介的介入使得情况看起来比这个更为复杂,在网络空间中,文字的呈现方式也是通过马赛克光点来刺激眼球的,语言本身就是寄身文字的图像形式。除此之外,因为“‘新媒体容许使用者积极参与,他们不再是被动的信息接受者,而是内容和信息的积极生产者”这一现象使得段子的表征形式更为复杂[1]5。语言和图像共同演化,互相催生,建立一种共生的关系,参与者被携带着进入一个“开放性”、“未完成性”、“变异性”与“平等的对话精神”互相交织的空间,进入“一种既联系又矛盾”的“主体间性”的既欢乐又私密的言说“互动状态”。

在段子4中,参与者为图片上由孩子脑后的理发图案——哲理性思辨算式“1+1=3”以及“孩子,你算错了吧?”这个传统质疑所激活。依据表述,图像先于语言而存在,但语言也并非是对图像的简单模仿,也并未因语言的强势介入如马格利特的《这不是一只烟斗》而变得意义模糊不明⑥。语言和图像进入了一种对峙状态,不是一般意义上二者之间的错位,而是合力形成了一个意义的漩涡。借之于新媒体,段子4中的语言与图像形成一种精神的氛围,渗透在参与者的思想、意识、情感、知觉以及概念等诸方面,以其“两面性、多面性和复杂性”进行言说。在这里,“主人公”孩子并不是后句“你错了吧?”的言说对象,语言与图像并非一般意义上的错位,而是对于参与者智商的考量,图像与文字之间、文字在言说对象上的漂移不定,构成了一个多重意义的关系网。“孩子,你算错了吧?”并非直接批评转义说孩子,而是理发造型师、拍照片的人、叙事者以及图片中的主人公“孩子”一起嗤笑传统的“最低的认识阶段上”上的“经验自我”“1+1=2”的无意识。“主人公”孩子脑后的数字造型与配搭文字的错位实际上成为不同言说者的初始意识在经由不同的知识塑形之后对进入到大脑的语言与图像的“格式塔”过程。这个对一般传统意义上“1+1=2”的意识配对与纠错并将其和谐化的过程同时也是言说者进行身份认同的“完形”与传递过程,与此同时,异乎常规、抽象推理“1+1=3”的言说者也借新媒体得以彰显其哲学思辨能力并找到归属感,并对循规蹈矩、僵化呆板的思维方式进行嘲讽与讥笑。但是,这种来自深层知识结构的嗤笑与嘲讽并不能在实质上对“1+1=2”的传统的较低认识层次上的“经验自我”造成伤害,也无法将其意识到的同情心理和它自身所属社会群体的思维、推理、判断模式强加于其他参与者身上,其原因在于虽然每一个参与者对于段子语言与图像的转发、评论以及往来论争皆发生在瞬息之间,都表达了他们对段子当下的印象、过去的经验积累与记忆,还有对于后参与者附议的未来期望,但言说者所进行的是一场虽如辩论赛般却又“时空间离”的对话。这种“时空间离”对话既互相排斥又互相唱和,表情符号的介入使得千里之外、疆域之隔的对方犹如可触摸与话者的笑容、感受到言说者的嗤笑乃至与其间唇枪舌剑争论的紧张气氛。它消弭了哲理思辨的专业术语、传统的现实表述以及新事物与旧事物之间的一切界限,相互碰撞、相互对峙、相互消解,形成“混杂交融”的狂欢局面。“当事人”既深深地置身于漩涡之中,也借新媒体为自己竖起了一面“对话之笏”,“遮蔽了当面和在场的表情”,依赖新媒体的屏幕与界面缓冲了面谈所引起的“尴尬”与冲突,“从而给畏惧或羞涩的心理以自我卫护的功能”,戴上了护卫自己的“人格面具”[6],为参与者制造出极为宽容超脱的氛围,使言说者能自由言说,在这样由形象所构境的梦想之中,成为一个自由的人,焦灼的心灵得以找到“洞穴般的抚慰”[7]。这种隐私性不仅为灵魂营造了一方诗意的空间,而且还带来狂欢之外的狂欢:参与者可随时随兴、变换性别参与其中,既不用心存被嗤笑的疑虑,也不会因突然的销声匿迹而招致繁文缛节的礼仪的斥责与人际关系的疏离与恶化。基于此点,段子4所造就的是一个“活生生的力的漩涡”,身处漩涡中的不同力量不断输入多元的信息来源,进行身份各异的言说,不断为“自我、自身归属和自身身份的反省”营造有利的空间[8]。在这种因各种错位而形成的关系网中,“逻辑的严密性和对人之理解上前进了一步”,与此同时,传统的理性、严肃与学究气氛却倏忽消失,各种各样相互矛盾的版本在这个极为宽容的多元空间中得到了自由与松弛,而所有这一切是传统段子所无法提供的。

三、结 语

总之,没有互联网空间各种新媒介作为讯息的内容,传统的语图段子所表征的只能是单调、线性或消极的意义。如今,段子的呈现方式愈加复杂,除却语言与图像的常规元素外,音频的加入业已成为不争的事实,其涵摄的层面也日趋广泛丰富,它们提供给参与者的“不是只有一个窗口,而是由百万个窗口——而且许多可能新增的窗口还没有被考虑进去……每个窗口背后站着一个人,用一双眼睛或至少是一副望远镜观察,反反复复地观察,此观察,是一种独特的认识工具,给予了它的操持者以完全有别于其他人的印象。”[9]与此同时,这种文图并茂的幽默不仅是“看到世界上渺小、卑贱、可笑的事物,微笑地感到自己优越”的“狭义幽默”,也不仅是“认识到可笑、愚蠢、荒谬事物的卑劣性”而“坚持和這些事物对立”的“讽刺性幽默”,也不仅是“意识到一切‘不合理归根到底不过是‘聊博宙斯一笑”的“隐嘲性幽默”[10] ,而且是能对“卑贱”、“可笑”、“渺小”、“可笑”、“愚蠢”等作出反弹的不可小觑的力量。参与者在借助新媒介编辑语言与图像乃至视频、转发段子的过程中,去除了更多的“依附化”(mediatization),获得了自由言说的前所未有的狂欢。

注释:

①参看麦克卢汉的《理解媒介——论人的延伸》(凤凰出版传媒集团译林出版社2011年版,何道宽译)一书,他在此书中分“口语传统时代”、“书面文化时代”以及“电力信息流时代”探讨了媒介。

②此语为改写自麦克卢汉的“如其运转,则已过时”的表述。可参看麦克卢汉著、何道宽译的《理解媒介─论人的延伸》(凤凰出版传媒集团译林出版社2011年版)一书。

③在互联网空间,语言与图像实质上均以数字信号转为马赛克光点联成的图像形式呈现,为了便于分析,此处语言与图像仍取其传统之义。

④段子1组图来自China Daily网站。

⑤在美国,人们习仿日本俳句句式进行创作是很普遍的行为。

⑥See Michel Foucault, This Is Not A Pipe,trans. & ed. James Harkness, University of California Press, 1983:15.

[参考文献]

[1]罗伯特·洛根. 理解新媒介─延伸麦克卢汉[M].何道宽 ,译.上海:复旦大学出版社,2012:5.

[2]赵宪章.语图互仿的顺势与逆势—文学与图像关系新论[J].中国社会科学,2011(3):171-185,224-225.

[3]赵宪章.语图传播的可名与可悦─文学与图像关系新论[J].文艺研究,2012(11):26-36.

[4]Christopher Butler.解读后现代主义[M].朱 刚,秦海华,译.北京:外语教学与研究出版社,2010:201.

[5]巴赫金.拉伯雷研究[M]//巴赫金全集:第6卷[M].李兆林,夏忠宪,译. 石家庄:河北教育出版社,1998.

[6]赵宪章.论民间书信及其对话艺术[M].清华大学学报:哲学社会科学版,2008(4):57-70,162.

[7]加斯东·巴什拉.空间的诗学:引言[M].张逸婧,译. 上海:上海译文出版社,2013:1.

[8]阿尔弗雷德·格罗塞.身份认同的困境:序言[M].王鲲,译.北京:社会科学文献出版社,2010:7.

[9]肖锦龙.英国文学经典重读[M].南京:南京大学出版社,2013:66.

[10]伍蠡甫,胡经之.西方文艺理论名著选编:(中卷)[M].北京:北京大学出版社,1986:487.

(责任编辑 文 格)