中等强国的国际领导权问题初探

戴维来

摘要中等强国的领导权是国际体系深刻转型与加速变革背景下出现的一个新命题。与美国的全球领导权不同,中等强国领导权集中于局部领域、地区范围内,聚焦于全球环境治理、人道安全治理、经济治理,在地区安全上扮演积极角色,促进地区安全机制的形成和完善,乃至塑造成为安全共同体,具有开放性、包容性。尽管中等强国在谋求领导权的进程中仍然需要克服诸多挑战和不足,但是其不俗表现已经使其站到了国际舞台的聚光灯下,成为重要的角色。面对中等强国崛起这一新常态,中国一方面要与之建立良好的合作关系,在全球治理与地区安全领域形成功能性的合作伙伴;另一方面要注意应对中等强国在追逐领导权方面所造成的压力。

关键词中等强国国际领导权全球治理地区安全中国外交

国际领导权问题是一个足具吸引力的话题。而中等强国的领导权则显得新颖与时尚。其之所以“新颖”,不是因为概念有多么抓人眼球,而在于其能对国际秩序产生重要意义;之所以时尚,是因为体现了国际格局演进的新趋势,即中间力量开始扮演关键角色。实际上,中等强国领导权问题的提出,是与当前国际形势发展密不可分的。危机四伏是当前国际局势的一个显著特征,全球治理似乎步入困境,一个基本的诱因则是建立在全球公益基础上国际领导权的缺失。这一课题并非是指霸权国家对国际体系的主导控制力不够,而是特指推动全球治理的国家或国际组织影响力、领导力和能力比较缺乏,进而难以有效改善治理现状、有力促进治理困境解决。特别是国际关系多极化向纵深推进,建构国际领导权不再是霸权国家所独享的责任使命,而是全球治理改善、地区安全促成的内在要求,亦为中等强国崛起的一个代表性步骤。

一、 中等强国国际领导权的内涵透视

何谓中等强国,目前学术界就这一问题还没有形成统一的认识,看法比较多,差异性也不小。综合既有的研究来看,主要有如下几种观点:

其一,认为中等强国在国际权力结构中居于中间位置,实力虽不及大国但却发挥着仅次于大国的影响力的关键性国家。肯尼斯·沃尔兹指出,在无政府秩序下,单元主要由依据实现功能的能力大小来加以区分,以权力结构的系统分布为视角认为中等强国处于国际结构的次等位置。

[美]肯尼斯·沃尔兹:《国际政治理论》,信强译,上海:上海人民出版社,2003年,第129-130页。英国历史学家卡斯滕·霍尔布莱德用领土面积和人口多寡作为衡量标准,将18个国家界定为中等强国。

Carsten Holbraad, Middle Powers in International Politics, London: Macmillan Press, 1984, p.18.加拿大学者亚当·切普尼克建议从在国际体系如联合国中所处的地位来判定中等强国,指出它们在规模、物质资源、影响力等方面都接近成为大国。

Adam Chapnick, “The Middle Power,” Canadian Foreign Policy, Vol.7, No.2, 1999, p.73.美国学者戴维·马里斯指出,在一个资源高度分配不平衡为特征的国际体系内,中等强国不再是简单的“价格接受者”(Price Takers),而有足够的资源来影响国际体系。

David R.Mares, “Middle Powers under Regional Hegemony: to Challenge or Acquiesce in Hegemonic Enforcement,” International Studies Quarterly, Vol.32, No.4, 1988, pp.456-457.墨西哥学者冈萨雷斯从国际角色、国际地位与地区领导力出发,认为中等强国的经济、军事和政治实力在世界上处于中间地位,在国际冲突中处于“中立”或缓冲的地位,在地区中扮演重要角色。

[墨]冈萨雷斯:《何谓中等强国》,汤小棣译,载《国外社会科学》,1986年第6期,第43-44页。

其二,认为中等强国在国际行为上倾向于多边主义,追求国际社会“好公民”形象,在某些具体事务领域中扮演引领者甚至是领导者的角色。主要体现在经济领域“第二议程”和全球治理领域“第三议程”中发挥作用,包括居中调停、追随强国、良好“全球公民形象”“小众外交”(niche diplomacy)

所谓“小众外交”(niche diplomacy),亦翻译为“利基外交”。主要指在全球某些特定的问题、议题上,中等强国能够发挥主导作用,因此要予以强化,以获取甚至比大国更大的国际影响力,也有人将之翻译为“专长外交”。它主要从商业术语中得来。按照菲利普·科特勤在《营销管理》中给“利基”下的定义:利基是更窄地确定某些群体,这是一个小市场并且有获取利益的基础,这种有利的市场位置在西方称之为“Niche”,海外通常译作“利基”。企业在确定利基市场后往往是用更加专业化的经营来获取最大限度的收益,以此为手段在强大的市场夹缝中寻求自己的出路。、信赖多边主义来处理国际事务等。罗伯特·基欧汉强调,中等强国个体行为能力虽为有限,但在国际组织机构里却能发挥重大作用。

Robert O. Keohane, “Lilliputians Dilemmas: Small States in International Politics,” International Organizations, Vol.23, No.2, 1969, p. 296.加拿大学者安德鲁·库珀认为,中等强国怀着获得国际社会认可与国际威望的动机,视自己为“道德行为者”,通过外交手段将自己置于道德高地而带来好名声,既为自己赢得国际社会信赖,又从大国那里获得行动空间。

Andrew Fenton Cooper, Richard A. Higgott,Kim, Richard Nossal, Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order, British Columbia: University of British Columbia Press, 1993, p.19.加拿大学者大月友恵(Tomoe Otsuki)提出,中等强国的确定主要是由一国在特定的议题领域所投入的资源和知识所决定的。

Soeya Yoshihide, “Japans Middle-Power Diplomacy and ASEAN,” Public lecture on Japanese Studies, the Japan Foundation, Kuala Lumpur (Malaysia), July 29, 2008.这些特定领域有经济、人权、环境、军控、维和、人道主义救援等,中等强国在这些“第二议程”和“第三议程”

第二议程主要是经济方面的议题,第三议程主要是人权、环境、非传统安全等领域的议题。当中积极寻求其自身角色发挥的空间,在一些国际危机和冲突的解决中扮演居中调停的角色,从而增强自身国际影响力,谋求国际地位的提升。

其三,认为中等强国是地缘政治上的要角,能够对所在地区发挥着支轴作用,并且将地缘政治优势转化为影响力,谋求超越自身实力的国际地位。认为处于地区领导地位、扼守地缘要津的国家属于地缘支轴国家。美国著名战略家布热津斯基强调,大凡地缘支轴国家,均拥有仅次于大国的地区影响力。

关于地缘支轴国家的详细论述,参见[美]兹比格纽·布热津斯基:《大棋局:美国的首要地位及其地缘战略》,中国国际问题研究所译,上海:上海人民出版社,1998年,第54-64页。这种观点认为作为地缘支点的中等强国,其生存之道是周旋于大国间,通过结盟、保持中立、联合等方式求得最佳生存途经。那些处于扼守重要地缘位置且具备较强实力的国家可以称得上中等强国,比如土耳其、哈萨克斯坦、印度尼西亚等。此外,韩国、埃及、南非等国家因在所在地区内扮演特殊地缘角色也被视为中等强国。

其四,认为应从建构身份认同上去认识中等强国,即它们是那些对国际事务“志同道合者”且能够团结在一起发挥重要作用的国家。认为中等强国的共同身份认同有助合作。加雷斯·埃文斯主张,那些“志同道合”的中等强国应建构合作联盟,就彼此利益关切加强协调,在某些问题领域进行联合,在关键性的国际事务上以整体姿态出现,保持同一种声音,建构共同的身份认同。

Gareth Evans, “No Power? No Influence? Australias Middle Power Diplomacy in the Asian Century,” Charteris Lecture to the Australian Institute of International Affairs (AIIA), New South Wales Branch, Sydney, 6 June 2012. 在建构中等强国身份上,价值规范与外交理念可成为评价中等强国的重要条件。有学者将这些建构理念概括为“5C”,即能力(capacity)、聚焦力(concentration)、创新力(creativity)、合作力(coalition-building)和信誉度(credibility)。它们对于建构全球新秩序、塑造国际安全有着显著作用。

John Ravenhill, “Cycles of Middle Power Activism: Constraint and Choice in Australian and Canadian Foreign Policies,” Australian Journal of International Affairs, Vol.52, No.3, 1998, pp.310-313.

笔者认为,中等强国是集经济实力、规模体量、国际影响力、地缘战略地位等为一体的综合性概念,它们处于国际体系中仅次于大国的地位,被公认为有权利参与处理国际体系尤其是区域内重大国际问题的不容忽视的国家,它们对地区乃至国际社会拥有相当程度的影响力。这些国家包括加拿大、澳大利亚、巴西、南非、韩国、土耳其、印尼、墨西哥等。

Jordaan, Eduard, “the Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing between Emerging and Traditional Middle Powers,” Politikon: South African Journal of Political Studies, Vol.30, No.2, 2003, pp.165~81.

领导权是国际秩序的一个核心命题。争强权、逐霸权是国际政治的历史常态,今天依然隐约浮现。约瑟夫·奈认为领导权是由三个要素构成的政治过程:一是领导者,二是追随者,三是它们互动的环境。这反映出特定的权力关系。

Joseph S. Nye, The Powers to Lead: Soft, Hard, and Smart, Oxford: Oxford University Press, 2008, p.17.国际领导权,就是霸权国家(如美国)对国际体系的主导能力或者是相关国际组织(如联合国)对国际事务议事日程的引导、掌握、处置能力。领导国家,即承担为帮助各所在国家集团设立并实现共同目标的角色。当这种共同目标表现为各国共享全球公共产品时,领导者的角色内涵会发生变化,不再限于全球大国(霸权国家),当大国无力或者并无意愿提供而那些能帮助各国促成并实现全球公共产品的国家,也可担当某种意义和形式上的领导国家。领导权是确保共同行动的权威,克服“零和”行动的保证。在国际共同权威缺乏时,领导国家对国际权威的形成非常重要,一方面能够为国际社会提供足够的公共产品可资共享,另一方面对复杂问题的解决能够起着牵头作用,避免“群龙无首”的局面。

国际领导权并不等于霸权,其主体、内容、手段以及对象,都随着时代的发展变迁而不断被赋予新的内涵。尤其是全球化加速的今天,国际领导权日益表现出多维度的特征,既有如美国那样的体系领导权,也有地区性的领导权,还有一些议题性、领域性的领导权;既有单边主义所表现出来的,又更多体现多边主义。国际领导权共享、共存于国际制度和多边舞台,即通过发起多边倡议、开展国际谈判、主导议事议程、促成国际共识、促进国际合作、落实国际行动,实现领导权。因此,国际领导权越来越脱离于霸权国家的垄断,趋向表现形式和多重类型,如指导或命令、率先行动、诱导。

[美]罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈:《权力与相互依赖》,门洪华译,北京:北京大学出版社,2002年,第241页。从国际政治现实来看,依据实力大小、历史传统,领导权国家大致可以分为三类。

第一类是结构型的领导国家。结构型领导权是最高层次上的领导权。以霸权国家最为典型,它们实力雄踞全球权力结构的顶端,其领导地位是由强大的经济、政治、军事实力决定的,能够采取强制性的做法迫使他国遵从。历史上,英国之所以能在对付拿破仑法国的数次反法联盟中牵头担当领导者,主要是依靠因工业革命迅速积累起来的工业实力以及海上霸主地位。美国在二战期间之所以牵头建立国际反法西斯同盟,成为当仁不让的盟国“顶梁柱”,最根本的是由于美国拥有当时世界上最强大的工业能力和最雄厚的经济实力。实践表明,仅凭强权领导是不够的,因为结构型的领导地位因经济、军事等硬实力兴而兴,并随之衰而衰。所以,还需要发挥政治、经济优势,构筑符合自己利益、能为其掌握的一套国际规则、国际机构、国际制度,塑造国际话语体系引导他国趋从的制度性权力。

第二类是技能型的领导国家。技能型的领导权是一种中层次的领导权。并非只有实力最强才能成为领导者。那些有一门之专、一技之长、深根专注的国家,只要有足够的专业技能和知识储备,长期聚焦某一问题领域,能够提出令人信服的思路和办法解决问题,并使得别的国家对它的倡议与所牵头的行动有积极的回应,亦能成为国际上的领导国家。它们的领导地位主要体现特定的外交政策议程上(如人道主义、环境问题、增长问题),即先创设议题,继而有“志同道合者”(mind-linked)呼应,表示愿意跟从,对现有的议题提出意见和建议,形成充分的行动力,共同解决问题。这种类型的领导地位必须展现果断与技巧,坚持“快轨外交”而非共识外交,否则事成的概率要小。总的看,就是挑选出能够发挥主导作用的领域,引导获得支持和培植共感,逐渐拓宽外交活动的空间。

第三类是说服型的领导国家。说服型领导权是一种低层次上的领导权。与结构型的领导权力不同,说服型领导国家的权力是建立在娴熟的谈判能力和认知资源基础之上的,比如在谈判过程中对必备知识和技能的掌握、认知资源的拥有等。说服型的领导国家靠的不是强力或是武力威胁,而是协调力、说服力,凭借“软实力”和国际美誉度,它们往往充当发起谈判、协调的牵头人角色。这种领导权是建立在强力基础上的巧领导上的,并被证明是有效的。

Joseph S. Nye, The Powers to Lead: Soft, Hard, and Smart, Oxford: Oxford University Press, 2008, p.87.需要指出的是,说服型领导国家的领导力量不仅来自于政府本身,还来源于国际组织以及个人如首相、外交部长、大使、特使等特殊人物,它们也就和企业家所具备的领导力一样,成为领导管理学研究对象。

关于国际组织推动形成的领导力,安德鲁·莫拉夫斯克关于治国方略的研究很具代表性,参见Andrew Moravcsik, “A New Statecraft? A New Statecraft? Supranational Entrepreneurs and International Cooperation,” International Organization,Vol.53,No.4, 1999, pp.267-306.

当然,无论是哪一种类型的领导国家,都应该向国际社会提供公共产品,主动将领导资源分配到相关地区、相关领域,鼓励并支持那些影响力较大的国家参与提供全球公共产品。当这些国家愿意提供这些共享的公共产品时,它们就扮演了协助实现共同目标的领导者角色。也就是说,既要有提供足够多的国际公共产品的能力,也要有可以拉拢人心的软实力,两者的有效结合可以构成领导力。

Joseph S. Nye, “Soft Power, Hard Power and Leadership”, October 27, 2006, p.9.

http://www.hks.harvard.edu/netgov/files/talks/docs/11_06_06_seminar_Nye_HP_SP_Leadership.pdf.中等强国作为上升的力量,在全球大国国力不济的特定领域充当领导者角色,一方面能够以国际责任的担当赢得支持,另一方面大国不排除接受其领导的可能性。正如基欧汉所强调的,一个问题上的领导者可能需要在另一个问题上充当追随者。

[美]罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈:《权力与相互依赖》,门洪华译,北京:北京大学出版社,2002年,第244页。

二、 中等强国国际领导权的建构路径及其影响因素

在以大国为主导的国际经济、政治秩序中,中等强国竞逐国际领导权并非易事。然而,中等强国不是要与大国争取全面的领导权,而是聚焦于特定领域、局部地区发挥建设性的领导作用,具体来说有“两大路径,六个支点”。

第一条路径,在全球治理领域,特别是环境变化、人道安全等非传统安全、经济治理领域,作为主攻和优先方向,尽展优势、尽力发挥国际领导权。

一是人道安全治理中的领导权。在传统安全问题上,大国总是垄断游戏的导演兼主角,起着主导的作用。相比之下,中等强国更多的是扮演跟随者角色,鲜有左右局势的能力。但是在非传统安全尤其是人道安全领域,中等强国则“雄心勃勃”得多,依托于应对人类安全威胁的发展人道安全议程,倡议发起具有领导角色的制度性架构。比如,作为典型中等强国的加拿大,长期注重推进以“人的安全”为主题的多边外交合作。早在1996 年时任外交部长的劳埃德·阿克斯沃西(Lloyd Axworthy)多次表示,加拿大将支持“可持续的人的安全”或“人的安全优先”理念的立场。

Lloyd Axworthy, “Canada and Human Security: the Need for Leadership,” International Journal, Vol.52, No. 2, Spring 1997, pp. 183-196.一些中等强国牵头发起了“中等强国倡议”(Middle Powers Initiative,简称“MPI”),其关注点是全球核不扩散,减少和消除核武器。“MPI”通过包括中等强国在内的29个国家和8个非政府组织一起做工作,呼吁和推动有核国家立即采取切实有效的措施减少核威胁,通过国际谈判实现核裁军。

其中包含8个国际非政府组织一起发起倡议的,详细请参见http://www.middlepowers.org. 截至目前,已经举办六次高层次会议,为落实《核不扩散条约》提供政治、法律与技术支持。在重大的涉核国际多边平台上,中等强国对牵头领导角色也是跃跃欲试。2012年在首尔举行的第二届全球核安全峰会取得了重大成功,韩国在核安全领域的话语权与影响力明显提升。从长期来看,这种积极发挥国际事务的全球角色将会提升其国家利益,使得韩国从一旦单纯的安全消费者开始变成安全供给者。

Terence Roehrig, “South Korea, Foreign Aid, and UN Peacekeeping: Contributing to International Peace and Security as a Middle Power,” Korea Observer, Vol. 44, No. 4, Winter 2013, p. 625.此外,中等强国还大力推动国际规则、机制建设,譬如保护的责任原则(Responsible to Protect)、渥太华禁止地雷公约、国际刑事法院、小型轻型武器合法贸易规则等均是由中等强国发起建立的。

更多的情况,请参见Ronald M. Behringer, The Human Security Agenda: How Middle Power Leadership Defied U.S. Hegemony, New York: Continuum Publishing Corporation, 2012。总的来看,中等强国在人道安全领域的作为空间最大、领导地位明显,其影响亦较为深远。

二是全球环境治理中的领导权。围绕环境问题的外交合作与博弈,是中等强国谋求领导权的一个重要途径,也是跨越政治与安全范畴的一个着力点。近年来因气候变化引起的环境问题愈加凸显,并产生了诸多的挑战,攸关全人类的生存与发展。自1992年联合国环境与发展大会以来,气候问题正从一个无人关心的“小问题”迅速占据国际议事日程的中心位置。因此,环境外交在国际舞台上扮演着越来越重要的角色,成为多边外交中的“显议题”。对中等强国而言,欲在环境问题这一全球公共问题上发力,寻求领导作用,气候变化议题确实提供了不可多得的契机,通过环境外交参与全球环境治理合作正当其时。在联合国气候变化谈判中,印度尼西亚、丹麦、南非、墨西哥等承办《联合国气候变化框架公约》缔约方会议(峰会)的国家,都是具有某种程度领导权的国家。在二十国集团这个重要的全球治理论坛中,其轮值主席地位本身代表着国际领导权。

庞中英、王瑞平:《全球治理:中国的战略应对》,载《国际问题研究》,2013年第4期,第66页。2009年11月哥本哈根气候谈判中,巴西、印度、南非与中国一道形成“基础四国”机制, 在历次气候变化国际谈判协调会和缔约方大会期间以“基础四国”名义协调统一立场,发出一致声音,在气候谈判中凝聚了强大的谈判能量。此外,一些中等强国对绿色发展也饶有兴趣,例如韩国正在积极推动绿色增长,在本国发展绿色技术、绿色工业的同时,向世界推广绿色增长范式,意在通过绿色增长和发展合作方案方面的各种举措,成为引领绿色发展趋势、享有绿色竞争力的领导国家。

Kim Sung-han, “Global Governance and Middle Powers: South Koreas Role in the G20,” Council on Foreign Relations, February 2013.

http://www.cfr.org/south-korea/global-governance-middle-powers-south-koreas-role-G20 / p30062.

三是全球经济治理中的领导权。当前,经济治理是全球治理的中心议题,全球经济能否平衡、强劲以及持续增长,对整个世界都至关重要。目前,全球经济治理陷入了起伏波动、不平衡的阶段,特别是国际金融危机以来,发达经济体对经济发展的主导能力趋降,引擎作用递减,西方七国集团已不再是全球经济创新发展最重要的主导者,取而代之的是代表性更强、范围更广的二十国集团(G20)。二十国集团峰会的构成、功能基本反映了当今世界经济力量格局的国际多边平台,成为承接国际体系转型的重要机制,不仅提高了新力量的发言权和影响力,而且为新老大国进行政策协调提供了有利平台,全球经济决策体制在合法性和有效性之间达成了新的平衡。

金灿荣:《重构中国与世界的关系》,引自张维为等著:《挑战与展望:著名学者聚焦中国热点话题》,北京:外文出版社,2012年,第163页。作为当前国际体系有影响力的成员,中等强国希望能在全球经济治理结构中扮演更重要的角色,让这个结构能反映它们的想法和利益。特别是它们首次以相对平等的身份,与大国共同参与对全球经济治理的领导,为发展中经济体争取权益而独立发挥作用,推动西方大国主宰全球经济的权力版图实现变革。因此,G20被视为全球经济治理转换机制的“升级版”。

Andrew Cooper and Jongryn Mo, “Middle Power Leadership and the Evolution of the G20,” Global Summitry Journal, May 2013. http://globalsummitry.org/gsj/vol1/iss1/5/.中等强国通过这个平台,使得自己的声音传出去、话语权拿过来,巩固和提升了在发展中经济体中的代表地位。中等强国扮演的关键角色不仅在于二十国集团内部,而且还在于相联系的领域。比如,巴西被认为是减贫计划的全球领导者,通过推行社会行动计划(如家庭补助金),推动中产阶级阶层壮大,积极寻求治理大国的地位,使其在国际体系中地位与自身实力相称。

Harold Trinkunas, “Brazils Rise: Seeking Influence on Global Governance,” April 2014.

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2014/04/24-brazils-rise-trinkunas/trinkunas-brazils-rise.pdf. 2007年德国举办的海利根达姆峰会上,西方大国与印度、巴西、墨西哥、南非等国就知识产权、投资、发展、能源效率等议题建立了机制性的对话合作,也被称为海利根达姆进程。

[加]约翰·柯顿:《强化全球治理:八国集团、中国与海利根达姆进程》,载《国际观察》,2008年第4期,第45页。这是西方大国对中等强国的肯定,也是对传统全球治理机制的改进。

当然,中等强国在全球治理领域的领导权并不是全面的领导权,而是一种参与式、共享式的代表领导权,是在既有的体制安排与权力架构中不断拓宽各项合作议程,推动建立一个行之有效、合理完善的全球治理体系。

第二条路径,在地区安全领域,主要是协调问题化解、稳定地区动荡局势,促进地区和平。

地区安全问题是中等强国竞得更高国际地位的“竞技场”与“试验田”。中等强国在地区安全问题上的领导作用不是主导更不是主宰,而是体现为多边安全机制的发起人、牵头人与议题设置人的角色,居中协调,影响和推进地区安全的多边治理。

其一,从地缘政治环境因素看,中等强国是地区安全的结构性中枢。应当讲,地区安全紧紧嵌入到地缘政治现实当中,在一个地缘政治环境十分复杂的地区,地区安全总是面临着严峻的形势、承受着重大的压力,在一个地缘政治环境相对和缓的地区,安全问题则就不再让人们那么揪心。由此可见,地缘政治影响塑造着地区安全,地缘政治紧张地区安全也就紧张,地缘政治宽松则地区安全就和缓,地区安全越紧张中等强国的领导角色越是凸显。在区域地缘政治环境中,若中等强国的实力强大、地区影响力不凡,那么其对地区安全的影响主体作用同样是非常突出的。正如巴里·布赞认为的,在一个标准地区安全复合体内,不包括全球大国(例如非洲地区),其本地极性完全由该地区大国界定。

[英]巴里·布赞、〔丹〕奥利·维夫:《地区安全复合体与国际安全结构》,潘忠岐等译,上海:上海世纪出版集团,2010年,第54页。作为地区支点国家的中等强国,往往是地区大国,有着重大的地缘政治影响力,肩负着承担地区和平稳定的国际责任,其对地区安全的态度、行动以及行动后果也很大程度上影响到地区安全态势,即冲突、安全机制还是共同体形态。

巴里布赞提出复合地区安全的概念,其中在一个标准的复合地区安全中,有冲突、安全机制与共同体三种形态。参见[英]巴里·布赞、[丹]奥利·维夫:《地区安全复合体与国际安全结构》,潘忠岐等译,上海:上海世纪出版集团,2010年,第54页。譬如土耳其,作为穆斯林世界的大国,身处极其复杂的中东地缘政治环境,叙利亚危机尚未解决,“伊斯兰国”(ISIS)却又迅速崛起,在打击“ISIS”的联军当中,土耳其的态度至关重要,这不仅是由于土耳其的实力,也由其所处的特殊地缘位置决定的。

其二,从地区安全形成机制看,中等强国是地区安全的稳定器和发动机。中等强国对地区安全的影响体现为对安全实现过程的作用。约瑟夫·奈指出,体系过程是体系单位之间互动模式与类型。

[美]小约瑟夫·奈:《理解国际冲突:理论与历史》,张小明译,上海:上海人民出版社,2002年,第66页。就标准的地区安全复合体而言,依据地区行为体之间敌意/善意的程度及其相应的行为模式,一个地区安全复合体可以区分为冲突形态、安全机制形态和共同体形态等三种不同的形态。

[英]巴里·布赞、[丹]奥利·维夫:《地区安全复合体与国际安全结构》,潘忠岐等译,上海:上海世纪出版集团,2010年,第54页。在实践中,地区安全的实现形式有四种,分别是联盟、集体安全、安全机制、安全共同体。

Alyson J. K. Bailes and Andrew Cottey, “Regional security cooperation in the early21st century,” SIPRI Year Book 2006, p.199.第一种形式是联盟。这是传统的安全合作形式,联盟具有排他性和指向性,即联盟成员都有着一致对外的义务和相互间保护的权益。第二种形式是集体安全。全球范围内最重要的集体安全组织是联合国,地区范围内的有非洲联盟(AU)、拉美和加勒比国家共同体(CELAC)、欧洲安全与合作组织(OSCE)。其中,中等强国的领导角色最为凸显的是非洲联盟,作为非洲联盟的领头羊,南非在非洲特别是南部非洲地区安全上的领导地位是毋庸置疑的。第三种形式是安全机制。机制或制度能够稳定人们的期望,即能够促使人们产生一种连续性的观念、创造礼尚往来的机会、促进信息的流动以及可以提供解决冲突的方法。

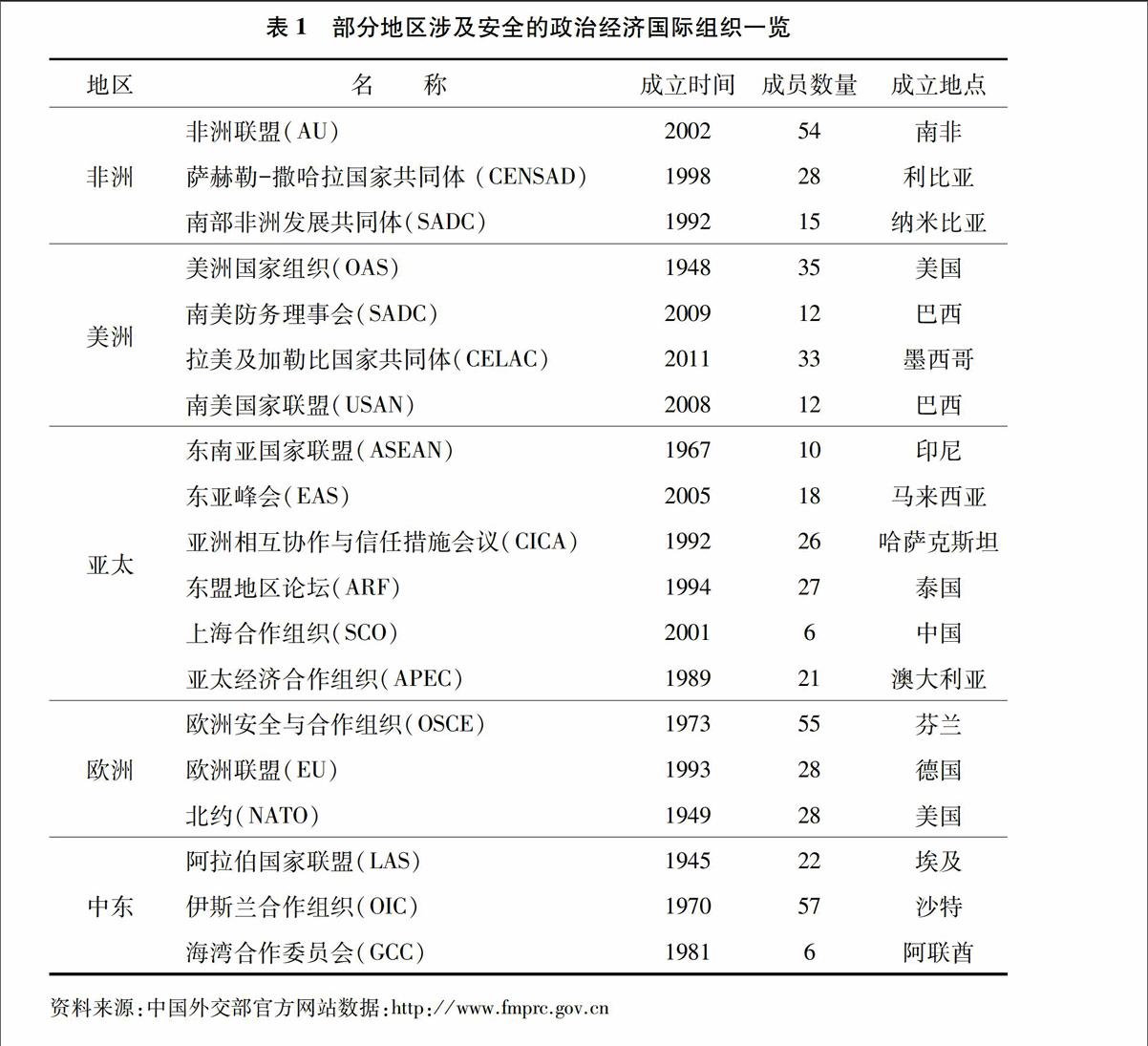

[美]小约瑟夫·奈:《理解国际冲突:理论与历史》,张小明译,上海:上海人民出版社,2002年,第80页。据斯德哥尔摩国际和平研究所统计,当前涉及到安全领域的各类地区安全机制有41个,其中非洲9个、美洲8个、亚太11个、欧洲18个、中东5个。

Alyson J. K. Bailes and Andrew Cottey, “Regional security cooperation in the early 21st century,” SIPRI Year Book 2006, pp.196-197.第四种是安全共同体。安全共同体的安全等级高、认同感强,秉持互不开战、和平处置争端、和谐共处的观念。安全共同体被认为是共同体内的成员切实确保互相不使用武力而是用其他的方式和平解决争端。

K. W. Deutsch, Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience, New York: Greenwood Press, 1969, p. 5.目前共同体发展最成熟的机制是欧盟,其次是东盟安全共同体。东盟正是在印尼倡议下建立的,东盟安全共同体的主要宗旨在于通过信息交流和采取相互协作措施,防止区域性纠纷扩大成为军事冲突。中等强国的深度参与,推动了地区安全多边框架制度的确立,有利于地区安全局势改善,担当了稳定器的重要角色。

其三,从安全合作方式看,中等强国扮演了发起者与担保人的角色。一般来说,安全合作主要有安全对话、冲突控制、经济融合以及更宽泛的安全议程。安全对话是一个常态也是相对有效的形式。以拉美地区为例,由于历史遗留原因,不少国家之间存有领土或领海争端,

具体争端参见徐世澄:《拉美地区的安全形势与安全合作》,载《拉丁美洲研究》,2003年第4期。成为引起国家间关系紧张的主要因素。2008年5月,在巴西的倡导和主持下,南美洲国家联盟的12个成员国在巴西萨尔瓦多市决定成立“南美防务理事会”,交流讨论南美地区的防务问题,增强成员国之间的相互信任、军事合作与协调,力主在集团内部建立促进信任机制,使南美地区防务政策逐渐摆脱美国的影响。冲突管理是实现地球安全目标最直接的形式。以亚太地区为例,东帝汶于2001年从印度尼西亚独立后,政局一直动荡不稳。对此,澳大利亚在东帝汶问题上积极介入冲突化解,领导多国部队在东帝汶开展维和行动,确保了乱局走向总体稳定。当然,澳大利亚这样做有其特定的国家利益考量。

中等强国竞逐领导权,是国际关系多极化发展趋势的一个表征,折射出政治权势转移的新趋势,即权势转移和权势扩散,由此而导致的“他者的崛起”,全球权力从西方国家向非西方世界的转移,把中等强国放在了战略性和关键性的位置上。

Andrew Cooper, “Middle Power Leadership and the Evolution of the G20,” Global Summitry Journal, Vol.1, No.1, 2013.应当说,领导权建构的进程是有益的,不仅有利于中等强国增强软实力,提升国际影响力,把自身的国际地位推向更高位置,还利于增进全球公益、改善地区安全环境。一定程度上讲,这是既定国际体系的不足和缺陷所进行的体制性修正,弥补国际治理领域“盲区”,有着进步的意义。

但同时,也应看到中等强国迈向领导国家进程中面临的困难和挑战:一是如何协调与全球大国特别是美国的关系。中等强国若想在国际权力格局中谋得一席之地,美国的态度十分关键,可能影响其领导作用的发挥。霸权国在重视、拉拢它们的同时,也警惕其对自己构成的挑战,势必利用既有的制度安排和惯性权力阻滞中等强国的崛起,针对中等强国,霸权国家修改或者制定新的更有针对性的国际规则和标准体系,从制度层面来制约、抑制它们的发展,继续维持其在国际体系中的主导地位。所以,中等强国在如何确保自身利益的同时,如何协调处理好与霸权国家的利益关系是需要重点解决的问题。二是中等强国的经济发展、社会治理能否继续保持充足后劲。中等强国的崛起既得益于经济的强劲发展,也受制于经济增长困境,经济能否持续保持快速增长的势头是中等强国谋求领导权的决定性因素。当前,全球经济前景不明朗,潜在增长率已经下调,而经济前景的恶化进而影响到当前的信心、需求和增长。

国际货币基金组织:《世界经济展望》,2015年1月。资料来源:http://www.imf.org/external/chinese/pubs/ft/weo/2015/update/01/pdf/0115c.pdf. 中等强国长期主要依靠出口和投资拉动经济,受国际经济震荡的影响甚剧。巴西、南非、土耳其等国遇到了经济增长上的困难,影响政局的稳定。比如,2015年4月,南非多地发生的骚乱,正是由于近年南非经济增长乏力,青年失业问题突出引发的。三是能否承受住国际体系转型的压力。对于任何一个国家而言,无论是承担国际责任还是谋求国际领导权,都必须为之付出相应的代价。一方面,必须应对挑战者的压力。一些实力较强的中等强国在谋求领导地位的过程中面临区域内其他中等强国的挑战。另一方面,必须应对多元国际主体的压力。随着全球化纵深推进,跨国公司、宗教组织、非政府组织、犯罪网络、恐怖组织等各种非国家行为体的实力显著上升,它们加紧向国际社会渗透,使一些中等强国面临巨大的社会管理压力。例如,贩毒集团的战争正将墨西哥变成“失败国家”。

管彥忠:《专家称贩毒集团的战争正将墨西哥变成“失败国家”》。资料来源:

http://world.people.com.cn/GB/17934378.html.

人们已经意识到,能够克服自己问题的国家才是具有强大发展生命力的国家。面对国际领导权竞逐道路上的挑战,中等强国必须冷静对待、妥善应对,保持经济发展与政局的稳定,综合平衡各方的利益关系,奠定国家强盛的基础,也就是拼经济、拼外交、拼稳定,注重推行多边主义,注重提供国际公共产品,注重平衡与中美两大国的关系。

三、 中等强国竞逐领导权对中国的影响及其应对策略

总体而言,中等强国的领导权建构与中国推进国际关系多极化、民主化的诉求有契合之处,应该乐观其成,勾勒合作共赢的新图景。这当中,既是机遇又是挑战。机遇方面,中等强国是中国对外战略中的重要一环,两者在经济、社会以及全球治理领域内的利益汇合点多、合作气氛相对融洽,合作空间有了新扩展,合作平台有了新发展,合作意愿有了新提升,推动国际体系变革有了新共识,在世界经济治理机制改革、全球性问题应对处理、地区安全稳定等重大问题上的诉求和动向,都与中国的期待相当契合。此外,中国要破解“安全困境”,需借重中等强国崛起的力量,持续推动国际体系变革,着力缓解国际秩序之争,努力降低因中国快速崛起而产生的外部性压力。挑战方面,尤其是针对安全领域,中等强国与中国的关系时而骤然紧张、时而平缓不惊,即在安全问题上还存在一定的困境,主要是因为中国崛起所产生的外部性效应影响的美国所利用。它们可能是中国面临的新的矛盾来源,特别是逐渐走向集团化的中等强国,其总体实力、政策主张、国际影响以及行为趋向很可能成为影响我国际环境的关键性因素。如果不能以战略的高度加以规划和布局,负面影响会不断出现,若长此以往,则成为中国外部环境中的一个隐忧,须从早、从好谋划。

因此,应准确把握中等强国竞逐领导权的趋势,有针对性地与之形成战略合作伙伴,把对中等强国的外交提到更高的位置上,进行战略再认识,外交再布局,给予恰当的定位,并在具体工作中给予足够的重视。

首先,坚持顶层谋划,明确新的外交战略方向。突出中等强国的战略位置,明确将加强中等强国的外交作为一个重要的方向,特别是要把那些谋求领导权的战略支点国家,摆在中国对外战略布局的关键位置上,提升在中国外交格局中的战略地位。同时,应有专门的决策参谋部门进行专题研究,就具体的、细节性问题提出便宜可行的措施。特别是以关键中等强国为依托,构筑以之为节点的全球伙伴关系网络。在国际体系转型过程中,应该借势中等强国的领导力,共同推动国际体系变革与领导权转移。

其次,坚持定向发力,有针对性地展开点对点的合作。应对中等强国与中国的利益关切度作以划分,将之分为战略支点国家、利益攸关国家、一般合作型国家和利益竞争型国家,并根据此类划分视具体情况投入各类外交资源,或达成合作行动伙伴,或构成临时议题联盟,或较量博弈国家利益。如对澳大利亚、加拿大等传统中等强国,要给予充分尊重,多倾听意见、外交上也可以拉抬其地位;与巴西、南非等中等强国,在扩大共识的基础上,协调相互立场,强调共同利益、谋求共赢,对于目前无法达成共识的议题也要暂缓或控制分歧扩大,能够促成的合作尽量促成。对韩国、印尼等周边重要中等强国,建立紧密的战略性伙伴关系,避免其过于倒向美国,尤其是在安全问题上要培育政治互信,至少使其在遇到矛盾冲突时候保持相对中立立场。

再次,搭建合作平台,形成功能性的框架和机制。围绕“一带一路”战略的实施,加强与沿线中等强国的重要政策主张,如韩国的“欧亚合作倡议”、印尼的“海洋强国”战略等进行对接,扩大利益汇合点,更大发挥我国这一宏大战略的作用。针对那些有影响力的中等强国,与其建立总体性对话框架和合作机制,如参考中国东盟“10+1”、中拉合作论坛、中非合作论坛、上合组织等地区多边论坛形式,与中等强国建立功能性的对话平台,比如“China+MIKTA”对话机制等,主动介入其争取领导权进程,形成对中国有利的对话环境氛围。比如在涉及全球范围的重要对话谈判中,可以与关键中等强国达成议题合作,如在气候变化、维和行动、传染病防治等议题上,形成“组团式”议题伙伴国,以切实维护我国的立场和利益。在具体领域开展功能性合作,分析研判与中等强国的功能型合作领域,对那些旨在推动解决全球治理问题的中等强国,及早承认其国际领导权地位。要着重厚植战略性的合作议题,在推动国际体系变革、国际格局调整、协调“他者崛起”的后冷战时代加强战略性关系,不仅在经济、政治领域内拓宽合作范围、提升合作层次,也要在安全、人文交流等方面增进理解与互信,培育良性的发展模式。

最后,搞好风险控制,妥善细致地处理分歧和纠纷。一方面,合作要扩大、层次要提升、关系要递进、行动要配合,营造良好的合作氛围。但是,另一方面分歧要控制,矛盾要调处,巩固战略互信的基础。建立磋商机制,重化解矛盾、冲突、分歧,属于风险管控的性质。建立和完善政府间的贸易救济合作机制,为双方业界对话达成妥协和承诺牵线搭桥,取得谅解。增进战略互信,对中等强国谋求国际领导权,凡未对中国造成重大不利的,不必去反对或者阻滞,从而减少分歧与矛盾,做实稳定关系的“压舱石”。

美国20世纪最著名的诗人罗伯特·弗罗斯特(Robert Frost)曾经说过,最好的出路永远是向前走到底。诚如斯言,尽管中等强国参与国际领导权的竞逐还处于正在进行时、未为完成时,尽管中等强国成长为具有全球投射能力的世界大国还是一个远景设想,尽管中等强国的领导权还并非成为人们公认的客观现实,但是谁都无法否认其对全球治理与地区安全的影响与作用,无法否认其发展潜力与前景。因此,笔者认为,未来十年,中等强国力量将持续走强,在大国之间的平衡作用更加凸显,作为领导国家的色彩或更加浓重,群体性崛起的角色发挥将蔚为大观。笔者虽不敢妄下断言,但相信这应是个大概率事件。

参考文献:

[1] 肯尼斯·沃尔兹. 国际政治理论[M]. 上海:上海人民出版社,2003: 129-130.

[2] 兹比格纽·布热津斯基. 大棋局:美国的首要地位及其地缘战略[M]. 上海:上海人民出版社,1998: 54-64.

[3] 罗伯特·基欧汉,约瑟夫·奈. 权力与相互依赖[M]. 北京:北京大学出版社,2002: 241-244.

[4] 小约瑟夫·奈. 理解国际冲突:理论与历史[M]. 上海:上海人民出版社,2002: 66-80.

[5] 巴里·布赞,奥利·维夫. 地区安全复合体与国际安全结构[M]. 上海:上海世纪出版集团,2010:54

[6] 约翰·柯顿. 强化全球治理:八国集团、中国与海利根达姆进程[J].国际观察,2008(4).

[7] 冈萨雷斯. 何谓中等强国[J]. 国外社会科学,1986(6).

[8] 庞中英,王瑞平. 全球治理:中国的战略应对[J]. 国际问题研究,2013(4).

[9] Joseph S Nye. The Powers to Lead: Soft, Hard, and Smart[M]. Oxford: Oxford University Press, 2008.

[10] Carsten Holbraad. Middle Powers in International Politics[M]. London: Macmillan Press, 1984.

[11] Andrew Fenton Cooper, Richard A. Higgott, Kim, Richard Nossal. Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order[M]. British Columbia: University of British Columbia Press, 1993.

[12] Adam Chapnick. The Middle Power[J].Canadian Foreign Policy, 1999(7).

[13] David R Mares. Middle Powers under Regional Hegemony: to Challenge or Acquiesce in Hegemonic Enforcement[J]. International Studies Quarterly, 1988(32).

[14] John Ravenhill. Cycles of Middle Power Activism: Constraint and Choice in Australian and Canadian Foreign Policies[J]. Australian Journal of International Affairs, 1998(52).

[15] Robert O Keohane. Lilliputians Dilemmas: Small States in International Politics[J]. International Organizations, 1969(23).

[16] Eduard Jordaan. the Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing between Emerging and Traditional Middle Powers[J]. Politikon: South African Journal of Political Studies, 2003(30).

[17] Terence Roehrig. South Korea, Foreign Aid, and UN Peacekeeping: Contributing to International Peace and Security as a Middle Power[J]. Korea Observer, 2013(44).

[18] Andrew Cooper. “Middle Power Leadership and the Evolution of the G20[J].Global Summitry Journal,2013(1).

[19] Gareth Evans. No Power? No Influence? Australias Middle Power Diplomacy in the Asian Century [EB/OL]. [2015-7-10]. http://www.gevans.org/speeches/speech472.html

[20] Joseph S. Nye. Soft Power, Hard Power and Leadership[EB/OL]. [2015-7-19]. http://www.hks.harvard.edu/netgov/files/talks/docs/11_06_06_seminar_Nye_HP_SP_Leadership.pdf.

[21] Kim Sung-han. Global Governance and Middle Powers: South Koreas Role in the G20[EB/OL]. [2015-7-21].

http://www.cfr.org/south-korea/global-governance-middle-powers-south-koreas-role-G20 / p30062.

[22] Harold Trinkunas. Brazils Rise: Seeking Influence on Global Governance[EB/OL]. [2015-7-22].http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2014/04/24-brazils-rise-trinkunas/trinkunas-brazils-rise.pdf.

(责任编辑:崔建树)