1-C18烯基润滑油基础油的合成和性能研究

苏 琳,许云飞,赵俊峰,吕春胜

(1.东北石油大学化学化工学院石油与天然气化工省重点实验室,黑龙江大庆163318;2.大庆炼化公司,黑龙江大庆162411;3.大庆中蓝石化有限公司,黑龙江大庆163713)

1-C18烯基润滑油基础油的合成和性能研究

苏琳1,许云飞2,赵俊峰3,吕春胜1

(1.东北石油大学化学化工学院石油与天然气化工省重点实验室,黑龙江大庆163318;2.大庆炼化公司,黑龙江大庆162411;3.大庆中蓝石化有限公司,黑龙江大庆163713)

摘要:在AlCl3催化剂作用下,将苯与1-nC(18)烯烃按1∶2的比例合成二烷基苯基础油。用气相色谱、红外光谱、核磁谱图表征了产物的组成和结构,按照石油和石油产品试验方法国家标准测定了产物的性能。结果表明:该烷基苯是具有高粘度指(179~202mm2·s(-1)),中等倾点(-3~+7℃),中等粘度(U(100℃)=11.56~18.21mm2· s(-1);U(40℃)=53.84~95.95mm2·s(-1)),相对分子量适中(551~615)的润滑油基础油。

关键词:1-nC(18)烯烃;苯;三氯化铝催化剂;烷基化;润滑油基础油

随着现代工业发展越来越迅猛,水平越来越高,相应的对与机械配套使用的润滑油要求也越来越高。目前,我国高性能润滑油基础油资源严重不足,90%左右都是靠进口[1],因此,高性能润滑油基础油[2]的合成逐渐成为大众与学者们所关注的焦点[3]。

聚α-烯烃[4]和烷基苯是两类应用较多的合成润滑油基础油。烷基苯润滑油基础油对添加剂的溶解性比PAO要好是因为其中含有极性苯环,同时烷基苯的引入也可以降低高碳PAO的倾点,通常苯环上连有两个或3个取代基的产物是烷基苯润滑油基础油最理想的组分。

在本工作中,以苯与1-nC18烯烃以1∶2的比例制备二烷基苯润滑油基础油。实验中采用红外光谱、气相色谱、核磁谱图等方法对相关产物的组成和结构进行分析和表征,根据相关行业标准对产物的粘度、倾点、分子量进行测定,并考察了反应温度和时间对产物性质的影响。

1 实验部分

1.1主要原料及其仪器

1-nC18烯烃(聚合级上海阿拉丁公司);无水AlCl3(A.R.天津市大茂化学试剂厂);无水乙醇(A. R.阳市华东试剂厂);苯(A.R.天津市化学试剂六厂三分厂)。

84-1磁力搅拌控温电热套(山东科华仪器仪表有限公司);AW(H)电子天平(上海英展机电企业有限公司);DF-II集热式恒温加热磁力DSY-105搅拌器(江苏金坛荣华仪器制造有限公司);运动粘度测定器(大连离合仪器有限公司);DSY-014B品氏粘度计(沈阳市兴亚石油玻璃仪器厂);HWY-501凝点测定器(大连离合仪器有限公司);AGILENT-6890A循环恒温水浴(上海昌吉地质仪器有限公司);Tensor27气相色谱仪(北京分析仪器厂);DRX-400傅立叶变换红外光谱仪(Bruker Optics公司);QP5000核磁共振波谱仪(德国Bruker);质谱仪(日本岛津)。

1.2苯与1-nC18烯烃制备二烷基苯

实验之前将玻璃仪器(100mL烧瓶,移液管,量筒等)放在烘箱中烘干。将磁力搅拌锅设定到反应所需温度,连接烧瓶、冷凝管等仪器。在恒温条件下,用移液管向100mL烧瓶中加入一定量的苯,并且在恒温磁力搅拌的条件下向烧瓶中加入1.7g无水AlCl3,保持水浴温度和冷凝水的通畅,开始计时,将定量的1-nC18烯缓慢滴加至反应结束。当达到反应设定时间时,向烧瓶中加入蒸馏水以终止反应。取出烧瓶,用蒸馏水反复润洗反应物2~3次,洗去催化剂。将混合产物倒入分液漏斗中静置分液,上层油状液体为二烷基苯基础油。将下层清洗液放出,倒出上层二烷基苯润滑油基础油,依次加入蒸馏水,无水乙醇反复润洗,最后减压蒸馏,除去未反应的单体以及无水乙醇等杂质,得到的就是二烷基苯润滑油基础油。

1.3产物性质测定及表征方法

产物性质的测定方法与混合齐聚实验相同,分别对产物的粘度、凝点和分子量进行了测定并且计算出相应的粘度指数。

在AGILENT-6890A色谱仪上进行气相色谱分析,19091J-413甲基硅烷柱,柱长30m,内径320μm,膜厚0.25μm,柱温300℃;采用Tensor 27型傅里叶变换红外光谱仪(Bruker Optics公司)分析产物结构;由日本岛津QP5000质谱仪分析质谱;1H-NMR表征在Varian Mercury型300MHz核磁共振仪上进行。

2 结果与讨论

2.1结构与表征

2.1.1色谱、质谱分析图1为在50℃,6h的反应条件下,苯与1-nC18烯以1∶2的比例进行反应,得到产物的GC-MS分析图谱。

图1 典型苯烷基化产物的GC-MS谱图Fig.1 GC-MS spectra of the typical product from benzene alkylation

由图1可以看出,产物分为两组峰,保留时间分别为6.21、12.42min,第一组峰为1-nC18烯齐聚反应的产物,第二组强信号峰相对分子质量为582,经推断为1-nC18烯二烷基苯的异构体[5]。

图2为在50℃,6h的反应条件下,苯与1-nC18烯以1∶2的比例进行反应,得到产物的色谱分析图谱。

图2 典型苯烷基化产物的气相色谱图Fig.2 GC spectra of the typical product from benzene alkylation

从图2可以看出,产物有两组峰,保留时间分别为17.92、24.23min。与之前的GC-MS谱图相比照,前一组峰为1-nC18烯的齐聚产物,后一组为1-nC18烯二烷基苯的异构化产物。根据色谱质谱分析,苯与1-nC18烯制备二烷基苯的过程中伴随着齐聚反应,但是此齐聚反应的质量分数非常小,质量分数为1.25%,二烷基苯的质量分数为98.75%。由此计算出产物的相对分子质量为583,与之前按照国家标准测定的结果相差很少。

2.1.2 IR分析图3为在50℃,6h的反应条件下,苯与1-nC18烯以1∶2的比例进行反应,得到产物的红外分析图谱。

图3 典型苯烷基化产物的红外光谱图Fig.3 FT-IR spectra of the typical product from benzene alkylation

由文献[6,7 ]可知,图3中2918.16和2858.36cm-1处的吸收峰归属于-CH3,-CH2,-CH的碳-氢伸缩振动。1456.18cm-1处为CH3不对称C-H变形剪动吸收峰,1371.32cm-1处为CH3弯曲振动峰,二者证明产物中含有甲基。717.48cm-1处出现的-CH2的面内摇摆振动吸收峰说明产物分子中含有4个以上的-CH2形成的直链,这表明该产物有长链烷基的存在。1604.69cm-1处出现的芳环C-C伸缩振动峰、1070.44cm-1处出现了芳环的C-H弯曲面内振动峰和829.35cm-1处出现的苯环Ar-H弯曲振动吸收峰充分证明产物中含有芳烃,并可以推测出产物主要为长链烷基取代苯。

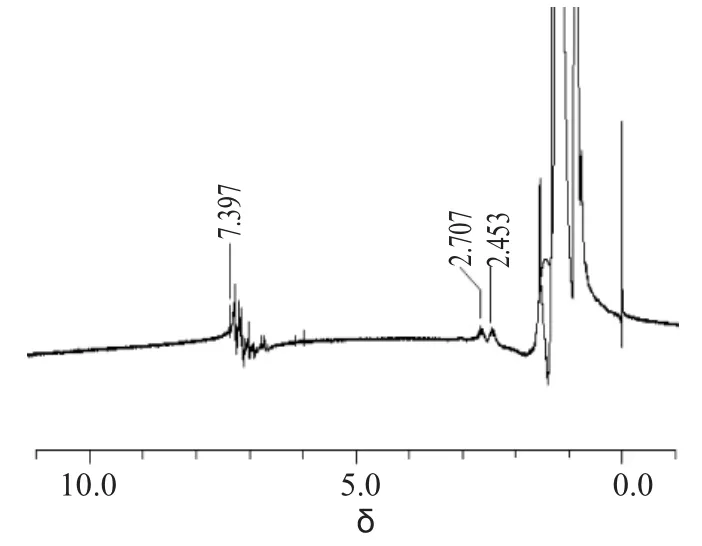

2.1.31H NMR分析图4为在50℃,6h的反应条件下,苯与1-nC18烯以1∶2的比例进行反应,得到产物的1H NMR图谱。

图4 典型苯烷基化产物的1H NMR谱图Fig.4 1H NMR spectra of the typical product from benzene alkylation

由文献[6 ]可知,图4中位移在δ7.397之后没有看到特征峰,因此,可以推断出该特征产物中存在烷基苯,没有副产物烷基萘。通常用δ6.5~9的特征峰来判断烷基苯的取代种类,如图4可知δ6.5处并没有看到特征峰,这表明产物中没有单取代烷基苯,位移在δ7.0~7.15处对应的特征峰为二取代的烷基苯,同时这与红外光谱中分析的结果相同。位移为δ2~3区域的特征峰用于判断α-取代基的类型,从图中可以看到在δ2.453和δ2.707两位移处的特征峰是与苯环连接的α-CH2和α-CH取代基,因此推断出烷基化反应的产物不仅存在直链烷基苯,同时还存在烷基苯的支链异构体。

2.1.413C-NMR分析图5为在50℃,6h的反应条件下,苯与1-nC18烯以1∶2的比例进行反应,得到产物的13C-NMR图谱。

图5 典型苯烷基化产物的13C-NMR谱图Fig.513C-NMR spectra of the typical product from benzene alkylation

由文献[ 6 ]可知,图5中出现的δ122.905、δ 122.421、δ120.494和δ120.452的特征峰证明产物中有芳香族碳原子的存在,并且为质子芳碳。由于在图中δ122.905以后并没有特征峰的存在,这证明产物中并没有芳香季碳的存在。特征峰δ8.929、δ14.527、δ17.544、δ21.959、δ24.590、δ26.797、δ28.550和δ31.850则证明反应产物中有脂肪族碳原子的存在。

2.2反应温度和反应时间对产物收率的影响

图6给出了AlCl3催化剂为1.7g,苯和1-nC18烯烃摩尔比为1∶2时,反应温度为25、50、75℃的条件下,反应时间对产物收率的影响。

图6 反应时间对产物收率的影响Fig.6 Effect of reaction time on yield of product

从图6中可以看出产物的收率在70.5%以上,在适宜的反应条件下,产物的收率能达到83.5%。从反应时间考察结果来看,当反应时间从3h增加到12h,产物收率呈现逐渐增加。反应初期,催化剂的活性很高,反应在短时间内就已基本完成。当反应时间超过9h,反应趋于平衡状态,收率上升幅度减小,一方面归因于产物中含有带支链的烷基苯产物使得空间位阻增大[ 7 ],不利于烯烃与苯发生烷基化反应;另一方面,随着反应的进行,体系内单体浓度逐渐减小,最终收率增加更缓慢。从反应温度的角度来看,随着反应温度的升高,催化剂活性增强,分子运动剧烈,有效分子碰撞增多,从而提高了反应速度,表现出转化率升高的趋势。当温度为50℃时,产物收率最高。当反应温度的继续升高达到75℃时,生成物阻碍了反应单体向催化剂活性中心的扩散,催化效率降低,反应产物的收率反而减少;同时温度升高促进了烷基化过程中副反应的发生,也影响目的产物收率。

2.3反应温度和反应时间对产物性质的影响

表3给出了实验条件下得到产物的主要性能。主要产物性能指标100℃运动粘度(11.56~18.21 mm2·s-1;U40℃=53.84~95.95mm2·s-1);粘度指数(179~202);凝点(-3~+7℃);平均分子量(551~615)。

表3 反应温度、反应时间对产物性质的影响Tab.3 Effect of reaction temperatureand reaction timeon the performance of product

从表3可以看出,实验条件下得到的烷基苯润滑油属于中粘度润滑油基础油(U/100℃=10~40mm2·s-1),虽然没有达到我们所期望的低凝点,与市售烷基苯润滑油还有一定差距,但也可以满足严寒地区的使用需求。在粘度上完全可以满足基础油的标准,且这种合成的烷基苯润滑油基础油其剪切安定性和挥发性要好于由调和方法生产的烷基苯基础油。根据不同的实验条件,可得到不同等级的二烷基苯基础油。

反应条件对产物的各方面性能会起到决定性作用,实验过程中在不同反应时间、反应温度条件下合成的润滑油基础油产物性能(粘度、粘度指数、分子量、倾点等)均有所不同。实验过程中AlCl3催化剂为1.7g,苯和1-nC18烯烃摩尔比为1∶2时,反应温度为25、50、75℃的条件下,烷基苯基础油产物的粘度变化如图7所示。产物的100℃粘度范围在11.56与18.21mm2·s-1之间,属于中粘度润滑油基础油。

图7 反应时间对产物粘度的影响Fig.7 Effect of reaction time on viscosity of product

从图7中可见,随着反应时间的进行,产物100℃粘度增加的比较平缓,当反应时间达到12h,高、低温粘度达到最大值。随着反应温度的升高,产物的粘度减小。

图8给出了不同反应条件下产物粘度指数的变化。

图8 反应时间对产物粘度指数的影响Fig.8 Effect of reaction time on viscosity index of product

从图8中可以看出,产物的粘度指数较高,均大于179,当反应温度为50℃,反应时间达到6h时,产物的粘度指数最高,达到了202。从反应时间的角度来看,当反应时间从3h增加到6h,产物的粘度指数增加的幅度较高,当反应继续进行产物的粘度指数出现了减小的趋势,因此反应时间过长并不利于产品的粘度指数这一项性能。另一方面,反应温度也对产物的粘度指数起到决定性的作用,其中50℃是一个适宜的反应温度,当反应温度过高达到75℃时,烷基苯润滑油基础油的合成过程容易发生脱烷基、异构化等副反应,还有可能发生较明显的可逆反应,导致产物的粘度指数降低,同时苯与烯烃烷基化反应是放热反应,温度过高不利于反应的进行,产物的粘度指数也会有所影响。

图9给出了不同反应条件下产物倾点的变化。

图9 反应时间对产物倾点的影响Fig.9 Effect of reaction time on pour point of product

从图9可以看出,在一定温度下,随着反应时间的延长,烷基苯的倾点先降低再升高。影响烷基苯倾点的根本原因是其结构和组成,相关因素是粘度和分子量。从分子量增加和粘度增大(见表3)的结果看,导致烷基苯倾点先降低再升高的主要原因是由于反应时间的长,产物逐渐由单烷基苯转化为二烷基苯。从图9还可以看到,在实验温度25~75℃范围内,随着反应温度增加,产物倾点降低,原因可能是随着反应温度升高,齐聚物的组分减少。由表3也可以看出产物的分子量变化范围不大,所以产物倾点的变化幅度也不是很大。

4 结论

(1)在实验条件下,得到的合成油性质:粘度:U100℃=11.56~18.21mm2·s-1;U40℃=53.84~95.95mm2·s-1;粘度指数:179~202;倾点:-3~+7℃;分子量:551~

615。其属于我国中石油基础油分类中超高粘度指数(VI≥140)和APIⅣ类(VI≥120)级别的基础油;

(2)该合成油产物粘度和粘度指数性质也已达到Chevron公司(U100℃=12.5mm2·s-1;VI=106)和Exxon-Mobil公司(U100℃>10.6mm2·s-1; VI= 96~98)生产的润滑油基础油的标准;在合成油领域中,该合成油产物粘度和粘度指数性质都达到了酯类油(U100℃=2~10mm2·s-1; VI=120~175)的标准。

参考文献

[1]金文.合成润滑油的市场需求及开发情况[J].油品销售,2014,(4):24-25.

[2]李春山.合成润滑油的生产与发展[J].化工科技,2000,8(4):76-80.

[3]叶思景,韩生.聚α-烯烃合成润滑油发展及其应用研究[J].上海化工,2014,94(3):24-28.

[4]RAY S, RAO P V C, CHOUDARY N V. Poly-α-olefin-based synthetic lubricants: a short review on various synthetic routes[J]. Lubricant Science, 2012, 24: 23-44.

[5]杰尔·沃克曼,洛伊斯·文依.近红外光谱解析实用指南[M].北京:化学工业出版社,2009.

[6]赵艳丽,曹祖宾,李丹东,等.三氯化铝乙醚络合物催化合成重烷基苯[J].石油学报(石油加工),2009,25(2):178-181.

[7]薛玉业,于廷云,张艳霞,等.固载AlCl3催化剂聚合α-烯烃制润滑油基础油[J].润滑油,2002,17(6):61-64.

Synthesis and properties of lubricating base oil based on 1-octadecene

SU Lin1,XU Yun-fei2,ZHAO Jun-feng3,LV Chun-sheng1

(1.Chemistry and Chemical Engineering School Northeast Petroleum University, Daqing 163318,China;2.Daqing Petrochemical Company, Daqing 162411,China;3.Daqing China Blue Petrochemical Company, Daqing 163713,China)

Abstract:The benzene and 1-nC(18)catalyzed by AlCl3catalyst was studied,according to the proportion of 1∶2 for benzene and 1-nC(18)to synthesis dialkylbenzene with properties of base oil.The viscosity, pour point and molecular weight of products were determined according to national standards of test method for petroleum and petroleum products. The results show that the alkylbenzene has with viscosity index(179~202mm2·s(-1)), pour point (-3~7℃), viscosity(υ(100℃)=11.56~18.21mm2·s(-1);υ(40℃)=53.84~95.95mm2·s(-1)), molecular weight(551~615), which is a desired component for lubricant base oil.

Key words:1-octadecene;benzene;alkylation;AlCl3catalyst;lubricant compositions

作者简介:苏琳,女,在读硕士研究生,研究方向:合成润滑油的研究。

收稿日期:2015-12-09

DOI:10.16247/j.cnki.23-1171/tq. 20160363

中图分类号:TE626

文献标识码:A