金立:从绚烂到淡然

李翊

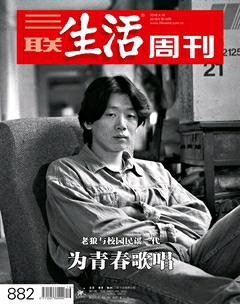

金立,这是个对很多人来说也许还稍嫌陌生的名字。然而,作为80年代末90年代初“校园民谣运动”第一代的代表人物,她能写能唱,才华横溢,也是比较多产的创作型歌手,她的作品被认为“具有诗的美感和意境”。

在《校园民谣1》11首歌曲中,就有三首作品来自金立:《那天》、《故事里的树》和《我们相识》。可惜的是,1994年大地唱片黄小茂录制《校园民谣1》前夕,金立已经赴美求学。当年给高晓松创作校园歌曲带来好多灵感的弹琴写歌圈里第一大才女,现在隐居在美国华盛顿。了无牵挂,无拘无束,就像一个传奇一样存在。

我们相识

金立的文字很好。虽然是通过电子邮件和微信采访,但是她对好些问题的回复,让人隔着键盘都能触摸到一颗年轻而敏感的心,情不自禁被她的情绪感染。这是一个多么才华横溢、心高气傲的女孩子——虽然算起来,她如今已年近50岁。

1990年,刚刚上“大一”的沈庆跑到中山公园音乐堂看首都大学生艺术节表演,看到金立怀抱吉他站在台上,长发飘然。那时候沈庆还没有在北京农业工程大学夜里的操场遇到郁冬,逯学军也刚刚从他的宿舍借走他写的半本歌词,清华大学的草坪上,还流传着宋柯写的《一走了之》。

曾和金立在一起唱歌的好友尹青说,金立的吉他弹得出神入化,一张嘴就在那,就能感染到你。圈子里写歌的人不少,多少都有自己的表达,而她的表达总比别人高出很多。“玩乐队那会,高晓松还不太会记谱,金立的创作已经比较成熟了。她是给高晓松创作校园歌曲带来好多灵感的人。”

尹青给我听了一张名叫《春夏秋冬》的自制CD,里面有金立唱《故事里的树》的小样,简单的吉他配乐,仔细分辨,似乎还有沙锤的声音。然后就是金立的歌声,没有使用任何技巧,很干净,很清新,很纯粹,但很打动人。

大地唱片在录制《校园民谣1》之前,制作人黄小茂曾经组织学生们在广电总局的录音棚里录过一次自己弹唱的小样。当时金立已经签约了正大国际,这是另一家唱片公司。她在录音棚里留下了《那天》的声音,时至今日,沈庆还能记得当时的震撼。“不只是我,包括现场的所有人。‘说了世上一无牵挂为何有悲喜……还有那首《想你》,金立唱出了那些专业歌手完全不可能唱出来的情感,那种深情的透彻。可以说,金立,是我们那一批人里,唯一一个唱自己的歌唱得无可替代的。”

金立是在上中学的时候完成自己的音乐启蒙的。“我们小时候有《红灯记》和《红色娘子军》,谈不上音乐,更谈不上喜欢。所以在上中学的时候听到一位无名女歌手翻唱的《Scarborough Fair》,惊为天籁,之后开始接触美国民谣、摇滚、乡村……一发不可收。”

金立的第一把吉他是从姑姑那里借的。“用现在的眼光来看,她真是很酷的那类人,吉他在当时连小资情调都算不上,顶多是流氓乐器。要不是她开始玩,以我三好中学生的见识和斗胆,我跟吉他恐怕沾不上边,至少当时是那样。那把琴是古典吉他的样式,钢弦的,什么牌子我忘了,做得挺工整。吉他好就好在不管会不会,手指一划就出声,而且听着顺耳,比起手风琴的聒噪和小提琴的难缠来,要体贴得多。”

那时候刚开始有人在收音机里教吉他,是陈志。每次他的讲座开播的时候,金立一定端坐下来,听个只字不漏。然后写信、寄钱,要教材。1984年冬天,金立抱着吉他参加了北京市吉他大奖赛,虽然没有得到什么名次,却结识了另一所中学同龄的女孩文华。两人一见如故,彼此欣赏,排了一些曲目,又把各自学校喜欢音乐的孩子招呼在了一块,文华的师妹尹青就是在这种情形下认识金立的。

“第一次见她们挺震撼的,像开了一扇窗。”尹青说,“两个女孩,又吹口哨,又拍吉他。扒谱子很细,弹吉他的指法挺丰富。”

《春夏秋冬》便是那段时光的见证。一起唱歌的朋友把中学和大学时用双卡录音机录的小样刻成了盘,还设计了封面,写了文案,其中有这么一段话:“1985年的暑假似乎发生了很多事情:大家聚在一起唱歌,我惊奇于金立与文华、依群、李伟配出的美妙和声,华尔和我提议,大家一起做一盘专辑,我们还找到吴英做封面设计,在华尔家录音时,《新鞋子旧鞋子》那段口琴,不知为什么总是出错,弄得大家笑作一团,雨天里,大家骑车穿过泥泞的小路,到我家录音,我们好像还去过尹青家,去过依群家……后来每当听到《春夏秋冬》,我都隐约能够触摸到那个夏天,涩涩的质感,带着说不清的颜色和很舒服的气味。”

金立说,写歌应该是受了文华的影响。“已经记不清当时她给我唱过多少她自己写的歌了,印象里每首歌都很完整,起承转合的那种完整,伴奏和弦也用得很丰富,好像还有变调什么的,令我艳羡心痒不已。”那时候金立没写过词,但是喜欢看三毛的游记散文,喜欢到了想长得像她、穿得像她、想踏着她的足迹而去的地步。三毛有一首小诗《梦里花落知多少》,淡得像梦话,金立只是因为喜欢这首诗的简单而把它谱成了一首更简单的小歌,音域只有她能控制的一个八度,不过有头有尾,算是成就了她的作品零号半。金立和文华的这段友谊,便是《我们相识》背后的故事。

金立在美国写过一首歌,是对lost innocence(直译就是“失去清白”)的纪念。金立说,在北京171中学我们得到的就是那份清白,所以以后才有得丢,也才有得纪念。

“那个时候我们读卓娅和舒拉的故事,读《青春万岁》,读金庸、梁羽生、三毛、琼瑶,那个时候我们春秋天开学要拔草,冬天元旦要聚会,夏天熬胶粘蜻蜓、知了,那个时候电脑很遥远,互联网还没出现,打公用电话一分钟三分钱,那个时候我们(至少我)没见过大把的钞票只有大把的未来和梦想。那个时候心情很痒,时间很长,所以有人浪漫有人无聊有人偷渡香港有人用钢笔蜡纸出班报,那个时候大家很大,小我很小,集体荣誉非常重要。回头看来,我很幸运。在我最清白的人生时段成长在一个清白的集体社会,在我最易塑造的年代,得到了健康的、正常的、本分的善恶美丑的教育,一个基本平衡的价值观和一个基本向上、向善的方向。那时候的中学生很美,我想是因为那时候有善有真。最后的最后,Jewel唱过,only kindness matters。”

故事里的树

有一年冬天金立从美国回北京,和大学宿舍同学孙兵相约见过一面。“我们一边吃麦当劳,一边提到她当年最向往的理想生活——猪肉炖粉条。我记得她描绘的那种窗外下着雨,炉子上沙锅在咕嘟,闻着肉香想着宽粉条舔着各种思绪的情景,我一下子觉得很温暖,很怀旧,很归根,原来我们都还是很朴实的北京孩子。”金立回忆说,“孙兵总能让我找到这种感觉,让我在无头绪中回到一个暖烘烘的、放松的状态,而且没有无所事事的罪恶感。归根结底,正是兵的诗句和我曾经无所事事的心态,成就了我们最初的一首歌,后来被称作校园民谣的《故事里的树》。”

金立刚上“大一”的时候,她在宿舍弹吉他唱歌已成了一景,孙兵把自己写的一首诗交给金立,说什么地方在举办高校创作歌曲比赛,咱们也参加吧。

当时北工大一间女生宿舍住八个人,四张上下铺,两张桌子,屋里没有多余的空间,除了上课时间外,也难有安静的时间。于是同屋姐妹想出妙法,创造条件,把屋里唯一一个壁橱腾空一些,再点上一根蜡烛,金立就欣喜地搬一个板凳入室,开始闭门造歌。

孙兵当时给了金立自己写的几首诗,金立记得写了两首歌,其中《故事里的树》是最快出来的。“我喜欢诗句中那种轻俏俏的跳跃感,唯一的麻烦是我的音乐本事有限,只能把诗句抻得差不多一样长才变成歌词,于是后来就成了很清很清……悄悄悄悄……很漂亮很漂亮……快乐快乐穿梭……”

金立把写好的歌抄成工整的简谱,自弹自唱录成磁带,寄了出去。后来比赛结果出来,是清华的胡杨、蒋铁兵重唱的《我把心儿融进琴声里》一枝独秀。“电视上也播放过两人在台上唱这首歌,温温柔柔的,好听,没有感动。后来我们还是设法到清华去找他们,见到没见到我忘了,不过认识了宋柯、大池、黄之阳他们,接触到当时清华活跃的一些另类才子。”金立说,“孙兵推着我参加这次比赛,说起来应该是我进入校园民谣圈的开始。当时写的这首《故事里的树》,以为比赛过后除了我们不会再有人记得了,没想到后来帮着成全了一个校园民谣时代。”

金立通过尹青认识了高晓松,通过尹青的朋友认识了潘茜,老狼的女朋友。潘茜带上老狼来金立宿舍唱歌,“脚蹬马靴的他笑眯眯的非常和气”。后来高晓松找人做乐队,金立就把老狼引荐给他。一圈孩子就这么圈起来了。

在沈庆的记忆里,清华、北大、农大东校区,甚至北师大几个高校因为离得近,玩音乐的学生聚在一起的时间比较多,金立所在的北工大离得远,所以并不常聚。但那时的金立,已经呈现出和他们不太一样的状态,“创作很完整,很成熟,成了一个样子”。

金立说,大学时代是糊里糊涂度过的。“回头看是一段杂乱的、色彩缤纷的、人来人往的嘉年华。在大学学了什么做了什么,忘了很多,但前后认识的人总能让我的那时记忆鲜明起来——从大家特别知道的老狼、晓松、张楚、沈庆、郁冬、宋柯,和前辈谷建芬……到不太知道的尹青、孙兵、陈鹏、冯蓝、潘茜、文华、黄之阳、大池、青铜器的小朋友蒋涛、戴涛……还有和我在大学一起重唱的一个特别开朗的女孩子(怎么也想不起名字了)……所以我的大学时代,就是这么一群人,聚在一起,听歌、唱歌,听琴、弹琴,看MTV。”

金立大学时还在北京一些饭店的酒吧里唱英文歌,学了一些美国60年代的民谣,比如Simon & Garfunkel。“当时使劲扒the Sound of Silence,做梦想弹出Mrs. Robinson,后来是70年代所谓古典摇滚和布鲁斯,陆续听Eagles、Fleetwood Mac、Eric Clapton、Bonnie Raitt……还有像the Carpenters、John Denver那样的乡村流行,从中挑一些歌来学,也喜欢Gary Moore、Eric Johnson那样的吉他。中文的歌星里,苏芮是第一,那么从容又那么有爆发力。中文歌的创作里,喜欢罗大佑的灵魂,像‘生命终究难舍蓝蓝的天这样的句子,喜欢李宗盛的入世,句句都是。”金立说,这些当时都或多或少影响到我。以后的日子里意识到,其实你喜欢的东西是你自己的映射,慢慢把喜欢的东西拼起来,就看到了自己。那时写歌唱歌时不自觉照着这些喜欢的去做,就成了自己的表达。

“那时候没现在这么大的信息量,对于男生来说,可能弹吉他,唱歌是为了追女孩,对于女生来说,纯粹就是因为喜欢。身边有人也听歌,甚至写歌,影响到你,你会扒拉几个和旋,试着写歌。写出了第一首,有人让你去唱个酒店,你哆哆嗦嗦去了,居然被留下了。你唱个十首八首,居然就可以出去挣钱了。唱一晚上38块钱,那还是1990年前后,不少了。”尹青说,20岁的时候,自己也害羞,但也想去尝试,就这么跟着金立,也走到了台前。“不是为了名利,有名利也挺好,但一定是随着音乐附带而来的。”

“当年的北京还是城里有胡同、胡同里血气张扬涌动着爱情和理想的时候。音乐,是让我融入这一条条血脉的唯一载体,带我游走在有圈子或是有舞台的地方——大学宿舍、酒店酒吧、朋友的聚会或是陌生人的舞场。直到有一天懵懂中进入正大国际在京城大厦的办公室。”

那是1992年秋天。是金立大学最后一年因为翘课太多被勒令留级,之后终于毕业却又不去分配单位报到上班而每晚赶往各酒店唱歌赚饭钱的时候。已经散漫惯了、不想被前途打扰的金立,被正大收编做签约歌手兼企划。“一下子属于了一个明媚阔气的办公室,有了一张桌子、一沓名片、一个很港台很文艺很可以自我膨胀一下的头衔,这简直是给我这种游离在各种流之外——从大学毕业生之流、音乐团体之流到流行歌手之流甚至流浪歌手之流之外的异类一个存在价值的认可,一个在当时的体制下无从想象的机会。”

在金立的想象中,当时的正大音乐应该是很想自塑成一个崭新的、精品的大陆乐坛的典范,要出品像台湾音乐唱片中有灵性、有个性、有火花,更有包装精致得可以镶在镜框里的、不仅养眼更会捧在心窝里的艺术品。

正大音乐从一开始就有台湾音乐人的直接参与,比如曾写出《月亮代表我的心》的词人孙仪。后来通过金立的介绍,她的一圈中学起就一起玩的小朋友中,从中医学院毕业的尹青、蒋涛、郁冬都进入正大来做企划。

然而,在正大决定制作金立的专辑之后,金立却因为音乐理念的不同与正大有了分歧。在自己的专辑完成后不久,对这张专辑不寄期望的金立就把吉他卖给了高晓松,追随男友去了美国。后来歌坛的一切汹涌变幻,她只有在十几年后再回首的时候从头看过。

尹青说:“正大当时分管业务的副总孙仪老师,60多岁了,写的是《月亮代表我的心》这样的歌词。校园民谣最早的小样第一个给的是正大,正大认为这样的民谣歌曲台湾早就有过,不新鲜,没有要。金立专辑的制作人是中方合作方国际文化出版社的编辑,并不是金立想象中专业的市场化监制,金立想做像台湾滚石唱片那样的、有自己气质的唱片,可是在和资历比较老的专业人士对话时,金立又没有话语权,最后金立只能选择放弃。”在金立看来,她的放弃是做了一回玉碎——感觉不对还是不发行的好,宁可不要一张瓦全。即使后来总经理江凌捎话说回来咱们请新的制作人重录这张专辑,她还是一去20年,一碎到底。好多年后回想这件事,金立并不后悔当初的放弃,后悔的是解决的方式。“我字典里的默契不再是不可救药地由化学物质决定的,而是沟通、调和、让步、换位思考之后的一次次恍然大悟,是因倾听而走近而不是离弃的过程。”

那天

金立和校园民谣之间最初的距离,有一个说不清的原因:张楚的才气。“张楚的歌让我实在向往,让我对自己的歌曲泄气到把它们统统贴上幼稚的标签,封入箱底。所以几年后把歌翻出来交给小茂的时候,自己无心去唱,也不关心由谁来唱。”

大概是在“大二”开学不久的时候,一位在北师大上学的女生向金立推荐了张楚。第一次见面,金立眼中的张楚:“个子不高,黑黑瘦瘦,穿一件有些破旧的深色T恤,该是带点流落沧桑的感觉,不过脸还是孩子样的,笑起来还见闪烁的憨厚和天真。我当时想,他还小啊,立即把他当弟弟看。”

金立宿舍住八个女生,有四张上下铺,中间两张桌子。无论谁的客人来,都是集体活动。听说张楚是唱歌的都热情欢迎,然后坐下等着开场。“忘记张楚当时是自己带了吉他,还是用我宿舍的吉他,反正不用怎么热身,用他好像还没有完全变声的嗓音唱起来——我坐在土地上我看着老树上树已经老得没有模样/我走在古道上古道很凄凉没有人来也没有人往/我不能回头望城市的灯光一个人走实在太慌张/我读不出方向读不出时光读不出最后是否一定是死亡/……风吹来吹落天边昏黄的太阳,唱到高处可以清晰看到张楚动容的脸上暴出的筋。直到今天我仍能清晰回想张楚初唱这首《西出阳关》的声音。”金立说,她们一群北京长大的姑娘,刚刚写着唱着“晨光照着很清很清的水,小河从树旁悄悄悄流过……”这样的诗和歌,没见过老树、古道和孤身侠一样的世面。这么样的歌者,这么近又这么遥远,这么同龄又这么不同路,这么孩子样又这么苍凉,该有怎样的一段故事?“我很震惊。我当时又想,有了张楚,我还写什么歌?”

张楚后来就在北京住下来了。金立住校,学建筑的她随时忙着应付高等数学、线性力学之类的东西。加上她觉得自己是什么都想要的人,而且认为自己是可以什么都得到的人,所以没想过放弃,也做不了叛逆。所以永远只是另一只脚跳走在音乐路上。

张楚虽不善言语,但是在北京也遇到不少知音。金立和他见面的时间不多,也被他拉去过诸如音乐研讨之类的活动。“隐约记得一起去参加一个什么歌词作者讲习会,有谷建芬、甲丁等坐镇。但是我们半路溜出来,一定是张楚觉得太扯了。张楚早早就露底说,他不怎么听别人的歌,不听音乐,period。我信。有天才的人就有底气不理外来影响。”

金立欣赏的词都是只言片语,都是一听不忘,记到久远后的今天。比如崔建的“你问我看见了什么,我说我看见了幸福”;有窦唯的乖;有陈涛的“人世间百魅千红,我独爱爱你这一种”。“我想我认同的东西都有一颗antient heart,远古的心,是看人世的一种执著,是一种全世界是一头,我是另一头的悲悯气概。校园民谣扛不住我喜欢的这种厚重。所以,应该说在校园民谣还没有成型的时候,我的心已经离开了。”

是到了很晚很晚,从网上的一些信息和一些陌生人的留言中,金立才感受到校园民谣的分量。“去年回北京和老狼聚,听他念念不忘《那天》,让我为他的感动而感动。之前我给他和几个朋友录了一版小样,那是我20多年来第一次唱那首歌。当年正青春的时候唱青春无悔,人是向前看的,现在唱,一句一回头,唱着无悔眼泪跟着掉下来。不是因为你的生活有多不堪,而是你真正明白什么是一去不复返。然后我终于可以正视以前写的那些歌了。就像看以前的黑白相片,不管当时觉得多丑多陋,后来看一眼就是惊艳。也许是因为年纪长了,就可以看出一些干净单纯的东西的好了。”

美国的经历对金立而言是一个不太愿意细说的大话题。

洛杉矶有一个现代音乐学校,叫Musicians Institute,MI,金立当时的男友先到那里学吉他,金立还在北京,认识了露露等一些摇滚圈的女生,她们那时也在办一所音乐学校,就有想法说要不要和MI合作,还通过金立的男友把MI的所有者,校长几个人请来北京谈。之后MI邀请金立去。当时金立在正大,录完自己的专辑,拍完了宣传照,却是沮丧的感觉,不知道怎么办,结果自然的反应是逃走。就这样去了洛杉矶。

在那里金立认识了当地华人音乐圈的朋友,继续唱歌,也签过约。后来一次车祸多少改变了这条路。“在洛杉矶去过一些录音棚,有很好的也有很私人的,最大的感触之一是谁都可以做一个棚,做出很自己的音乐,那种毫无障碍让我受鼓舞。当时写了不少歌,也配了、录了一些,完全是找感觉的,想找出那个自我。回头看那些歌应该是我刚刚对音乐表达有一些想法的时候做的尝试,很纯粹。”

在洛杉矶生活了将近4年后,金立找机会到了华盛顿,因为喜欢那里的文化气,又不杂乱,转眼到今天。尹青说,在成为一个电视媒体工作者之前,金立有过一段很动荡的日子。“其中悲欢离合有,但是我想要的最终都在我身边,很圆满。”金立说,“美国给我的最大收获,是让我扎实成长了20多年,让我见识一些、遭遇一些、容忍一些、放弃一些,然后加加减减找到自己的平衡。还有就是从很宽让的老公那里一点一滴体会美国式的思考和幽默,然后融入这种思考和幽默,这对我这样一个固守己见的人是一个奇妙的过程。”

去年尹青去美国,和金立约着在华盛顿见面。“金立开着大吉普车来接我们,见着她觉得特别亲切,像回到当年十几岁的时候。”尹青和金立做教育项目的美国丈夫聊天,聊到金立唱歌有多牛,才发现这个美国男人虽然知道妻子出过唱片,却从没当面听过金立弹琴唱歌。

金立说,在美国的最初几年写了一些,后来停笔了很长时间,直到大概几年前又开始陆续写,只是很多半成品。去年10月回北京,和老友们聚,特别高兴,完成了一首一年前开了头的《如果青春不朽》。“我想我写歌纯是有话要说,不刻意。音乐是我成长中非常重要的一部分,但不是生活全部。我年轻时一直想去很多地方,收集很多经历,做一个有趣的人,然后跑到一个少人的地方过安居的日子。美国的吸引力一开始是音乐带来的,后来是出走各地的自由,现在是它的安居。”

金立的儿子很小的时候从磁带里听过妈妈的歌。他初中的时候也迷吉他迷了几个月,弹整首的迈克尔·杰克逊、布鲁诺·马尔斯。金立觉得儿子钢琴弹得更好,是有“魂”的那种。

“我17岁的儿子最喜欢宫崎峻的电影。有一次我们聊起让他最动情的一幕,他说是那个在森林里追打狼群的男孩看到狼背上的小公主,顿时怔住,无法下手,只说出一句‘you are so beautiful的那一刻。”金立这样写道,“我听到差点落泪——我的冷暖了多少个四季、包裹了层层尘埃的心,因为一个我最爱的少年能为这样一句话感动而感动,‘在你的身上,我又看到原来的我。”

金立离开北京唱歌的圈子很久后,有一次回去和一起长大的朋友们重聚.约好了地方,尹青开车送她过去,自己却愿意留在门外。那次聚会还意外见到以前清华唱歌的老友们,金立说:“很是惊喜。只是,多了满桌韭菜和满耳寒暄,没有了多年前聚会时从未少过的吉他和歌声。我心头温暖,心里惶然,青春不再了呀。”