《史记·货殖列传》经济区域划分与文化地图绘制

白璧玲,许盘清,马宝记

(1.台湾“中研究”人文社会科学研究中心 地理信息科学研究专题中心,台北11529;

2.三江学院 历史与文化地图研究院, 南京 210012;3.许昌学院 文学与传媒学院,河南 许昌 461000)

《史记·货殖列传》经济区域划分与文化地图绘制

白璧玲1,许盘清2,马宝记3

(1.台湾“中研究”人文社会科学研究中心 地理信息科学研究专题中心,台北11529;

2.三江学院 历史与文化地图研究院, 南京 210012;3.许昌学院 文学与传媒学院,河南 许昌 461000)

摘要:司马迁在《史记·货殖列传》所划分的经济区域,为其总结自古以来习用的《禹贡》九州体系,再结合多方实地考察所得,反映着西汉盛世的区域经济特性。《货殖列传》所述空间范畴为四个大区,即山西、山东、江南及龙门、碣石以北地区,各以山川地形之自然分界为区隔,其下又考量物产、风俗、交通等特性,各分为若干亚区。《史记·货殖列传》所述经济分区涉及之地名,辅以相关研究资料进行考证,进而运用GIS来汇整历史地名、河川、地形起伏等基本地图数据,对于分区所指涉之空间范畴及界划所在,作一厘清,并透过地图结合文本记录内容来呈现,以概览其地域经济与文化特性之时空意义。

关键词:《史记》;经济区;文化地图;历史地理;地理信息系统(GIS)

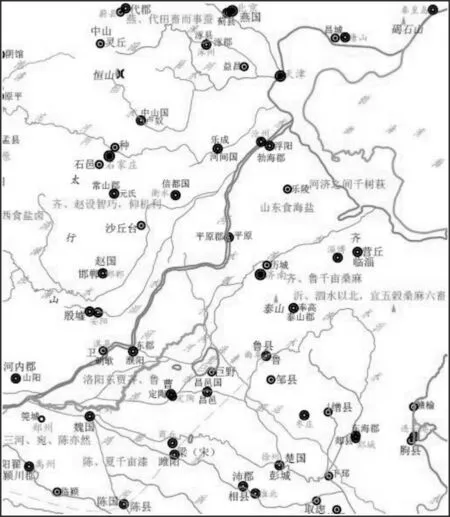

《史记·货殖列传》所述空间范畴为四个大区,即山西、山东、江南及龙门、碣石以北地区,虽各以山川地形之自然分界为区隔,然实际界划所在,值得探讨,学界对此有许多相关论述。除了长江与龙门山、碣石山有较为明确的位置,山东与山西之界山,则依据早期的研究,由史料考证之观点不同,可归纳为陕山、太行山、华山等三种说法;考量山东、山西与关东、关西相互对应,而关可确定为函谷关,且关与山在同一区域内,则此山应指崤山[1];又,随着汉武帝于元鼎三年徙函谷关于新安,界线东移至太行山[2],此说强调政治上的意义。不过,仍有学者沿用战国以来形成的概念,以华山对应函谷关来分东西之地[3]。至于区域范围,山东的核心地区包括青、冀、兖、豫、徐、荆、扬等州域,以及司隶东部,山西则主要包括三秦、三辅、函殽与陇蜀之间,以及天水、陇西、北地与上郡。[1][2]若对应今日的省区,山东包括今河北、河南、山东、山西、江苏、安徽及湖南、湖北诸省,山西则包括今陕西、甘肃、四川三省。[3]由此可知,山东大致涵盖了长江中下游以北的范围,而山西则涵盖一般所述的关中地区,以及位于长江上游的四川省区。

一、四大分区之界定

针对分区地名之考证,本研究由汇整历代各家对于《史记》之批注,《读史方舆纪要》[4]之地名词条,以及《中国历史地名大辞典》[5]的解释内容,并参照谭其骧《中国历史地图集》[6]图幅中所标注位置,建立地名汇释表,便于进行地名考证数据之交叉比对,以及作为运用GIS进行地名与分区范围划定的依据。首先,对于山西、山东、江南及龙门、碣石以北等四大区加以界定。

其中,龙门*【正义】龙门山在绛州龙门县;【纪要】龙门山,在西安府同州韩城县东北40公里,山西河津县西北15公里,即大禹所凿处。河经其中,一名孟门。与碣石*【正义】碣石山在平州卢龙县;【纪要】碣石山,在今永平府昌黎县西北10公里。的位置较为明确,学者或明指其区域为渤海湾向西,沿燕山山脉、太行山脉、吕梁山至黄河山陕峡谷南端一线以北[7],江南则泛指长江以南地区。至于山西与山东之分界为华山、崤山或太行山,由前述可知,因观点不同,或因时代变化,各说皆有其合理之处,并无定论;对此,学者持续有所讨论,或据《史记正义》以华山为界[8],或以古语“秦汉以来, 山东出相, 山西出将”乃以崤山为界而定论*《汉书·赵充国传》案:这里的山东、山西,不是太行山,而是指崤山。参见李孝聪的《中国区域历史地理》北京大学出版社2004年版,第221页。,至于太行山,亦强调乃汉晋以后逐渐确定用来界定山东范围的界山[9]。本研究就诸说进行汇整后,参照汉武帝东徙函谷,界线东移至太行山,以及汉晋以后逐渐确定以太行山分东西之地的论点,以太行山为界,来进行文化地图之文字标注。

二、经济分区图绘制

由《史记》文本所述,“山西食盐卤”,乃对应“山东食海盐”,说明近海与内陆区域之差异,又如以“昔唐人都河东,殷人都河内,周人都河南”来细分区域特性之历史因素。归纳《史记·货殖列传》论述的区域特性,大略可在四大区之下,分别划定若干经济分区,共计有11个亚区[8],另有18小区之说[7]。各经济分区之列置,意味着地域差异之存在,因此,本研究依据《史记》文本,并参照诸说,进行空间位置考证,从而编制地图,由地图标注各区物产与经济类型,来呈现空间特性,借以明了《史记》所述之地域差异。以下就四大分区所属亚区,对应地名汇释表与文化地图内容,作一解说。

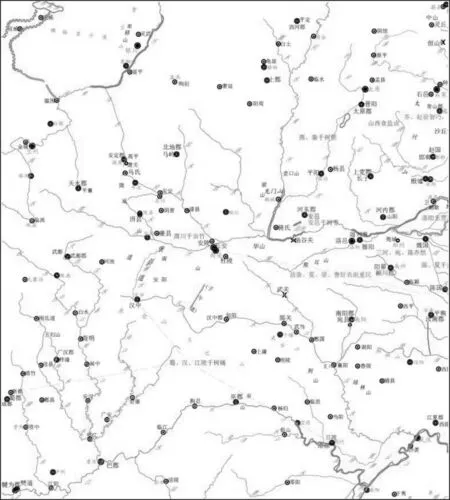

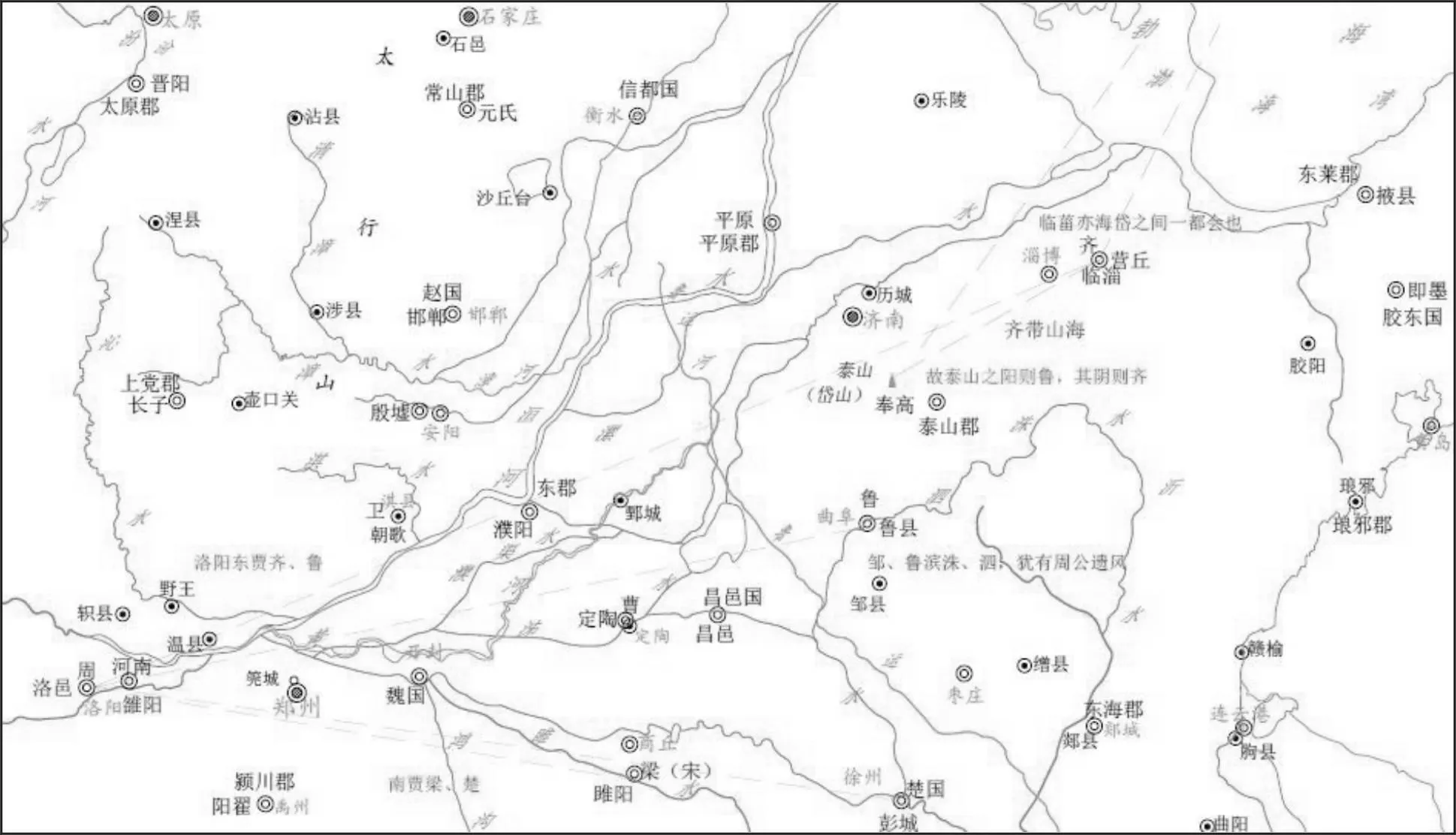

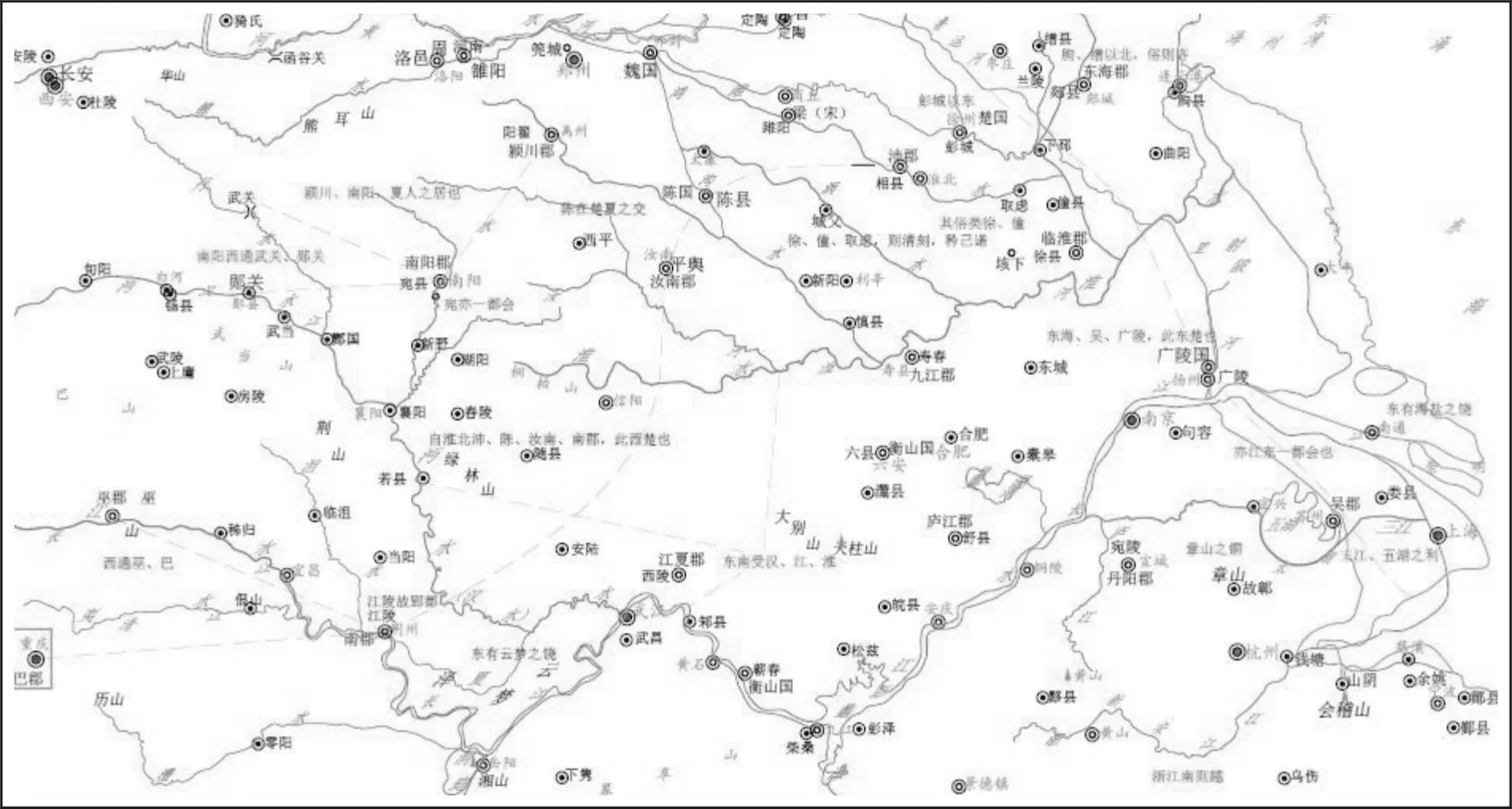

1.山西区*本区引用文本来自《史记》卷129,第3958-3976页。: 地处太行山以西的内陆区域,核心区为关中地区(参见图1),位置大约“自汧、雍以东至河、华”,即黄河、华山以西,汧水*【纪要】汧水出陇州汧山,历汧阳县至宝鸡县东15公里,入于渭。、雍水*【纪要】雍水,在凤翔府北。源出雍山,东流经扶风县界。又东合漆水,入渭水。以东之地,属于农业地区,民“好稼穑,殖五谷”。关中地区北边邻近的天水、陇西、北地、上郡,其风俗与关中类同,显示往来密切,又陇西、天水一带“畜牧为天下饶”,则关中亦得其利;往西另通湟水流域,“有羌中之利”。向南以栈道与物产丰富之巴蜀相通,而巴蜀西近邛笮,更有笮马、旄牛之利。以经济作物而言,关中一带的“渭川千亩竹”与偏北的“燕、秦千树栗”,河东一带的“安邑千树枣”及长江上游的“蜀、汉、江陵千树橘”,皆属特产。山西经济区总图,参见图2。

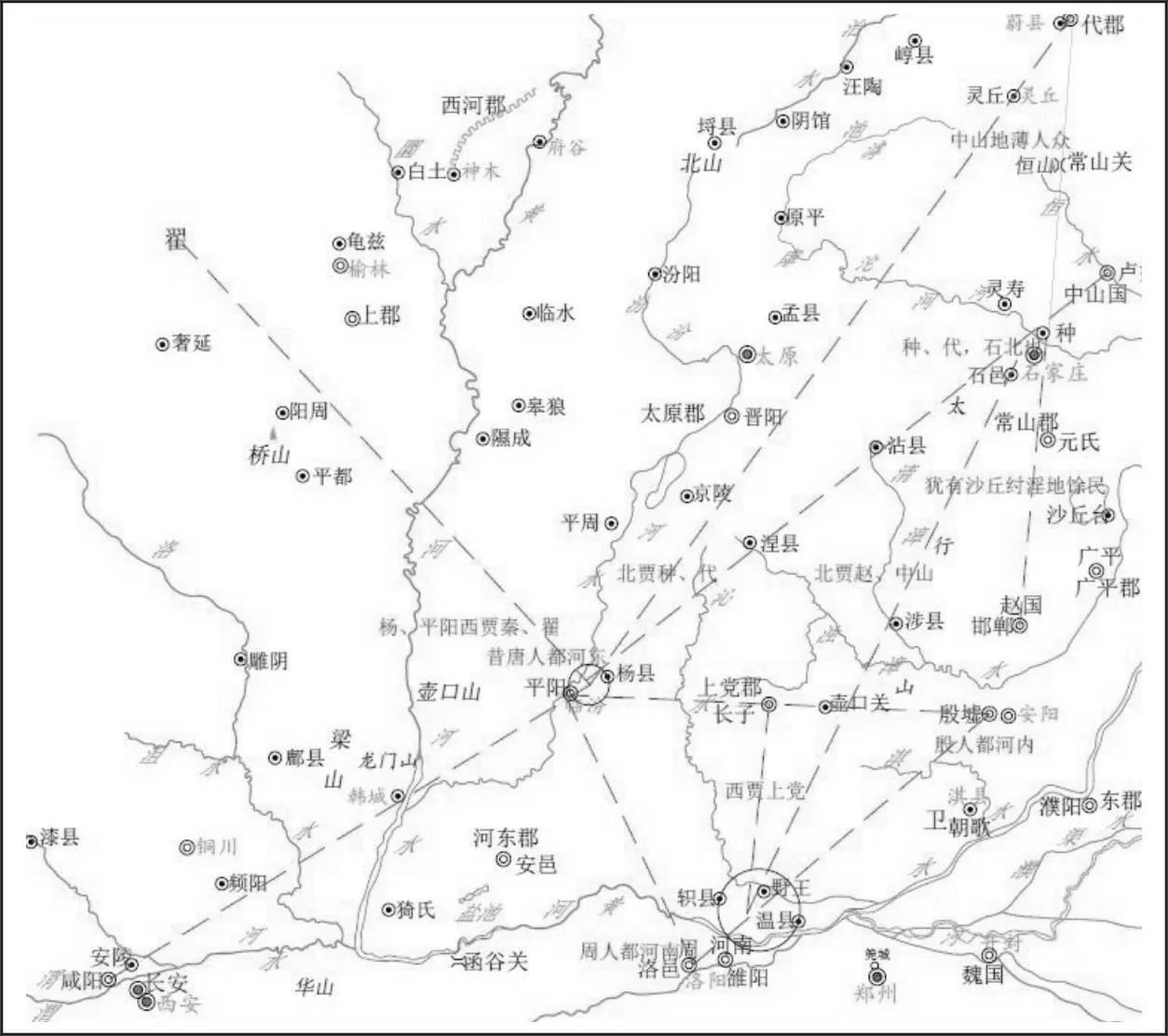

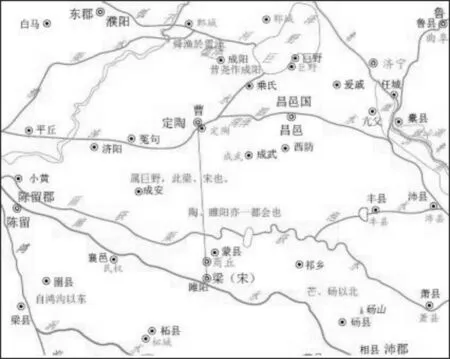

图2 山西经济区

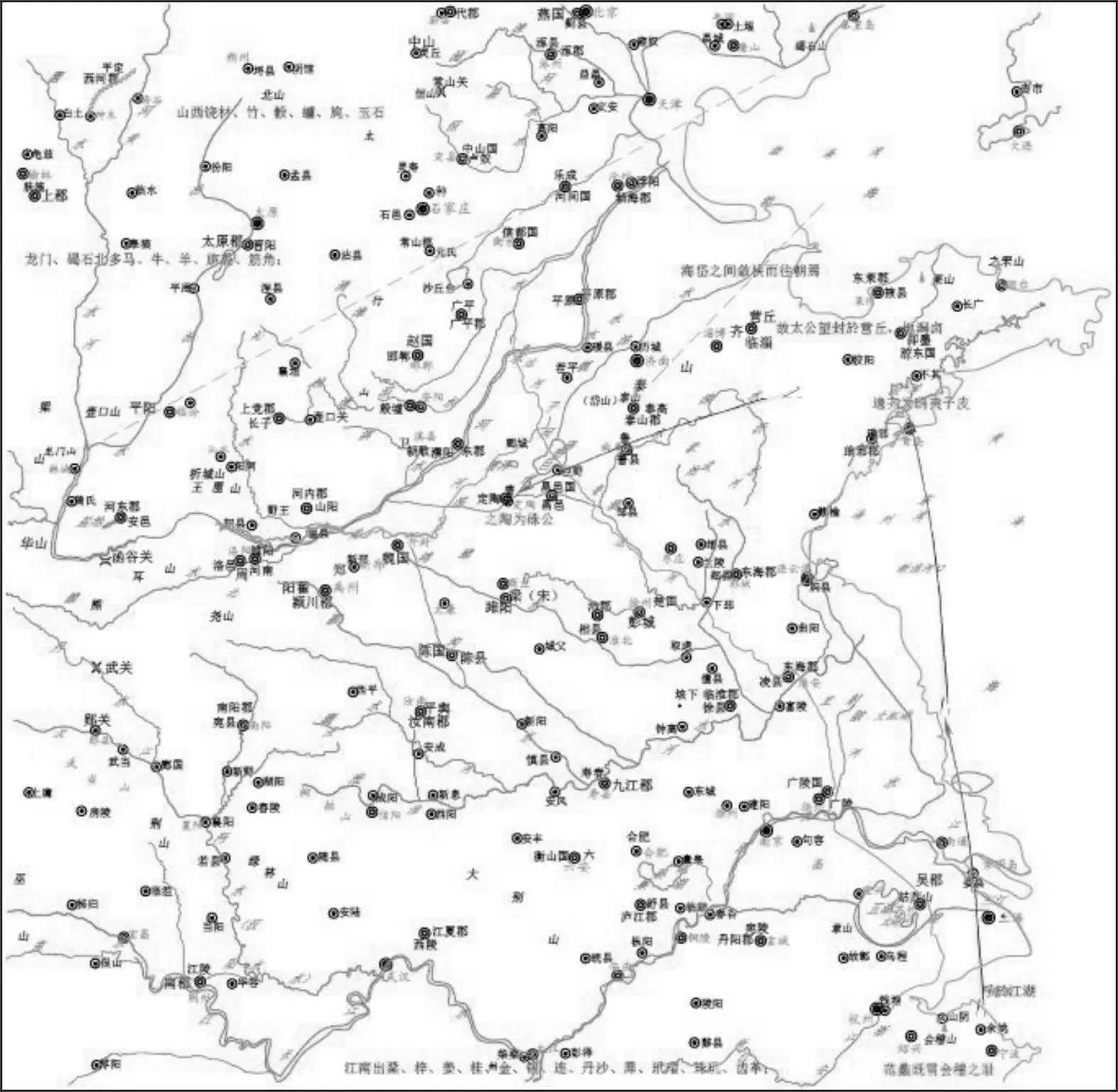

2.山东区*本区引用文本来自《史记》卷129,第3959-3967页。: 包括太行山以东的河北平原、山东丘陵及以南至淮河上游一带,由西向东,依序可分为三河区、河北区、齐鲁区,南部则为梁宋区。三河区主要即指河东*【纪要】今山西平阳府。治安邑,故魏都也。、河内*【纪要】河内郡,秦三川郡也。领怀县等县。今怀庆、卫辉以至彰德府南境,皆是其地。、河南*【纪要】今怀庆、卫辉以至彰德府南境,皆是其地。三地,由于“土地小狭,民人众”,故多通往邻近各区经商,商路相当发达。往西、北分别可由杨、平阳*【索隐】杨,平阳,二邑名,在赵之西。【纪要】杨城,在县东南9公里,春秋时故国治此。【纪要】平阳城,山西府西南10公里,故尧都也。汉置县。应劭曰:平阳在平河之阳而名。后汉亦为县治。等地,“西贾秦、翟,北贾种*【正义】种在恒州石邑县北,盖蔚州也。、代*【纪要】代郡,今大同府北及蔚州之境皆是。”,及温、轵*【索隐】二县名,属河内。【纪要】苏,今怀庆府温县西南10公里故温城,苏子国都也。亦曰温。僖十年,狄灭温。或曰自是温子徙邑于河南。“西贾上党*【正义】泽、潞等州也。,北贾赵、中山*【纪要】中山国,本赵地。景帝三年,为中山国,都卢奴,有县十四,今真定府定州以北至保定府之境,是其地。卢奴,今定州治也。”(参见图3);赵、中山所处之河北地区,以邯郸为都会所在,“北通燕、涿,南有郑、卫”,除可享南方渔盐之利,亦得来自北方燕、代“田畜而事蚕”所生产经济物资,并与东北渤碣一带形成紧密相连的经济区(参见图4)。由三河地区往东、南,主要由洛阳“东贾齐、鲁,南贾梁、楚”,其中,齐鲁地区有近海之利,“宜桑麻,人民多文彩布帛鱼盐”,临菑*【纪要】营丘,即山东临淄县。或曰昌乐县东南废营陵城,为古营丘。【辞典】亦名营城。在今山东淄博市临淄西北临淄故城。周武王封吕尚于齐,建都于此。后改名临淄。【作者按】除临淄说外,另有昌乐营丘镇之说、高青陈庄村之说。为都会所在(参见图5),而梁宋则处于“鸿沟以东,芒、砀以北”*【集解】徐广曰:今之浚仪。【正义】鸿沟以东,芒、砀以北至钜野,梁宋二国之地。【纪要】宋,今自河南归德府以东,至南直徐州境,皆宋分也。,属巨野*【纪要】巨野县,州西北百里。北至东平州50公里,东南至金乡县45公里。古大野地。汉置巨野县,属山阳郡。之地,亦有陶*【集解】徐广曰:今之定陶。【正义】今曹州。【纪要】陶城,在曹州定陶县西。秦置定陶县。、睢阳*【正义】今宋州宋城也。【纪要】睢阳城,括地志:在州治南1公里外城中。秦县治此。之为都会(参见图6)。

图3 平阳—杨—温轵经济圈

图4 邯郸—渤碣人文圈

图5 洛阳—齐经济圈

图6 陶、睢阳经济圈

区内各地商路通畅、都会分立,主要经济特产为鱼、盐、漆、丝,大致涵盖各亚区的特性,而就平原物产特性而言,基本上属于农业地区,尤其沂、泗*【纪要】泗水,出山东泗水县陪尾山,至南直清河县南入淮。详见南直大川清河。【纪要】沂水,出山东临朐县沂山,至南直邳州南入泗水。以北的齐鲁梁宋地区,“宜五谷桑麻六畜,地小人众,数被水旱之害,民好畜藏,故秦、夏、梁、鲁好农而重民”;三河一带则四方通商之利较显著,又谓“三河、宛*宛亦一都会也。【纪要】宛,即申。今南阳府北10公里,有申城,即故申国都也。、陈*夫自淮北沛、陈、汝南、南郡,此西楚也。【纪要】今河南开封府以东南,至江南亳州之西境,皆陈分也。【辞典】陈郡:秦置,治所在陈县今河南淮阳县。西汉改为淮阳国。【作者按】后晓荣《秦代政区地理》云陈郡乃以以其治名其郡,秦无陈郡,有淮阳郡。亦然,加以商贾”,与楚地连成一气。因地区间往来互通有无之便,相邻地区之风俗亦互有影响,“郑、卫俗与赵相类,然近梁、鲁,微重而矜节”,形成过渡性的地域差异现象。山东经济区总图(参见图7)。

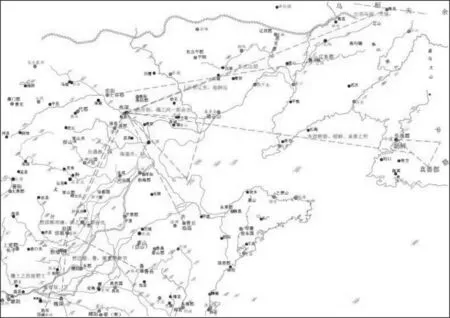

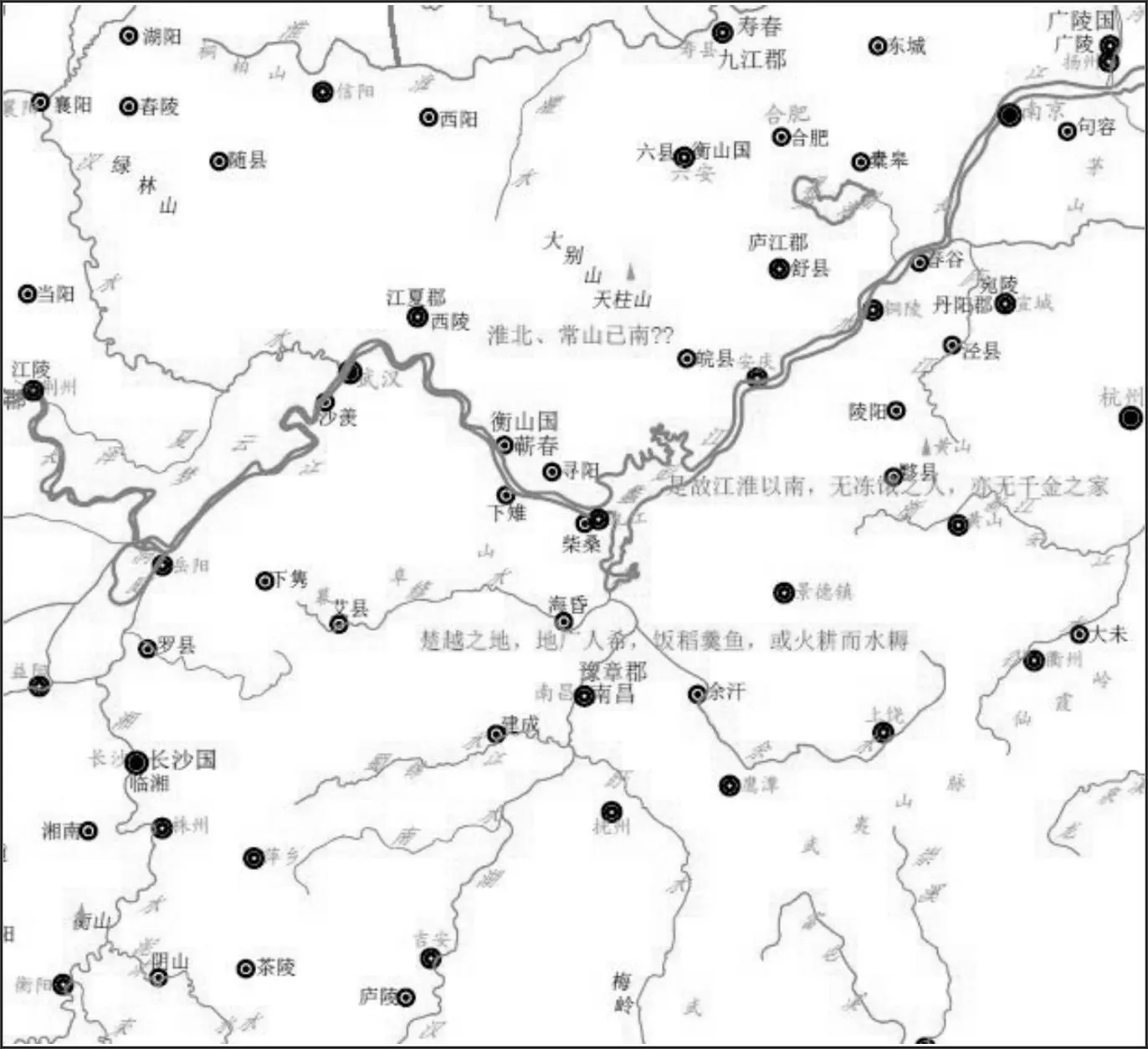

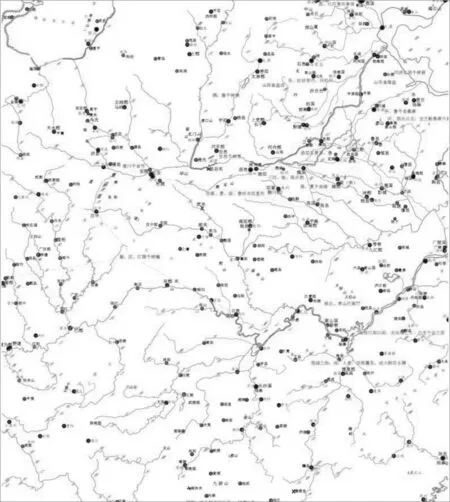

3.江南区*本区引用文本来自《史记》卷129,第3964-3967页。: 江南泛指江淮及其以南地区,包括楚、越*【正义】越灭吴则有江淮以北,楚灭越兼有吴越之地,故言“越楚”也。,及岭南地区,参见图8。楚越之地,“地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨”,一般而言,“地执饶食,无饥馑之患”,也因此“江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家”。楚地所处的长江中下游地区及淮河流域,又有三楚之分,即西楚、东楚、南楚。西楚“自淮北沛、陈、汝南、南郡”*【正义】言从沛郡西至荆州,并西楚也。【辞典】地区名。约相当今安徽淮河以北、江苏西北部、河南南部和湖北北部地区。,东楚包括“东海、吴、广陵”*【正义】言从徐州彭城历杨州至苏州,并东楚之地。,南楚则有“衡山*【纪要】六安国,初属淮南国。公元前154年,分置衡山国。公元前122年,国除。今庐州府西境至寿州南境,是其地。、九江*【纪要】今南直凤阳、淮安、杨州、庐州、安庆等府及滁、和二州,江西境内州郡,皆是其地。郡治寿春,因楚都也。、豫章*【纪要】豫章郡,秦九江郡地。高帝分置豫章郡,初属吴。景帝初,入于汉,领南昌等县十八。今江西境内是其地。南昌县,即今南昌府治。、长沙*【纪要】长沙,今长沙、岳州、衡州、永州、宝庆诸府,又郴州至广东之连州,皆是。郡治湘,今长沙府附郭长沙县也。”,各有其地域经济特性(见图9、图10)。

图7 山东经济区

图8 江南经济区

图9 东西楚地区

图10 南楚地区

西楚位于淮北、汉水流域,“西通巫*【辞典】战国楚置, 治所即今四川巫山县。、巴*【辞典】西周初封国,称为巴子国。春秋时,与楚、邓等国交往甚密,向川东发展。战国时,巴国亦称王。都江州今四川重庆市)。,东有云梦*【集解】徐广曰:在华容。【纪要】云梦泽,湖广德安府南25公里。【辞典】古泽薮名。本在今湖北江陵以东,江汉之间。之饶”,要城为偏处于南方的故郢都江陵*【纪要】今荆州府附郭县。【辞典】秦置,为南郡治。治所即今湖北荆沙市荆州区旧江陵县。,北则陈“在楚夏之交,通鱼盐之货”,东有徐*【正义】徐即徐城,故徐国也。【纪要】徐城废县,泗州西北五十里。【辞典】西汉置,为临淮郡治。治所即今江苏泗洪县南大徐台子。、僮*【集解】徐广曰:皆在下邳【正义】僮、取虑二县并在下邳,今泗州。【纪要】僮城,在凤阳府虹县西北35公里。【辞典】秦置,属泗水郡。在今安徽泗县东北骆庙乡潼城村。西汉属临淮郡。、取虑*【集解】徐广曰:皆在下邳。【正义】僮、取虑二县并在下邳,今泗州。【纪要】取虑城,凤阳府虹县北60公里;【辞典】秦置,属泗水郡。在今安徽灵璧县东北37公里高楼乡潼郡村。,“则清刻,矜己诺”。东楚位于近海的淮河下游与长江三角洲,广陵一带邻近西楚的徐、僮之地,在风俗上类似,往北在东海一带的朐*【正义】朐,县在海州;【纪要】朐山废县,今海州治。秦曰朐县,属薛郡。汉属东海郡。后汉建武五年,董宪等自郯走,保朐,吴汉进围朐,寻破斩之。【辞典】秦置,属东海郡。治所在今江苏连云港市海州镇西南锦屏山侧。南朝宋废。、缯*【正义】故缯县在沂州之承县。【纪要】鄫城,兖州府峄县东40公里。春秋时小国也。【辞典】夏至春秋时古国。姒姓。春秋时灭于莒。在今山东苍山县西北15公里鄫城。以北地区则风俗较近齐地;长江以南吴郡*【正义】吴,苏州也。【纪要】吴,今自南直淮、泗以南,至浙江嘉、湖二府之境,皆吴分也。吴都吴,今南直苏州府治。【辞典】西汉初以会稽郡治所在吴县,故亦称吴郡。一说楚汉之际分会稽郡置。之地,“东有海盐之饶,章山*【纪要】章山,常州府宜兴县西南30公里。一名黄山,亦曰芳岩,周广34公里。相接者曰沸泉山、武花山,连亘入宁国县界。之铜,三江*【纪要】三江,一曰松江,自太湖分流,由苏州府吴江县长桥口,至嘉定县东南四十里吴淞口入海。一曰娄江,亦自太湖分流,经苏州府城东,至太仓州东南七十里刘家河口入海。一曰东江,亦自太湖分流,从吴江县东南入浙江嘉兴府境,至海盐县东北17.5公里入海,今由南直松江府合松江入海。、五湖*【辞典】先秦古籍中记载吴越地区有五湖,后人解释不一:(1)太湖的别名;(2)指太湖东岸五个与太湖相连通的湖,实即五个湾;(3)指太湖附近的五个湖,湖名各说不一。从《国语·越语》《史记·河渠书》《史记·货殖列传》等记载来看,均作“三江五湖”,五湖原意当系泛指太湖流域一带所有的湖泊。之利”,成为江东*【辞典】一名江左。本指今芜湖市、南京市间长江河段以东地区。江东之称始于汉初。之都会。南楚地跨长江中游南北之地,北以郢徙都之寿春*【纪要】寿春废县,即今凤阳府寿州城也。【辞典】战国楚邑。即今安徽寿县。战国末楚考烈王自陈迁都于此。为都会,合肥*【正义】合肥,县,庐州治也。【辞典】西汉置,属九江郡。治所在今安徽合肥市西1公里。则“皮革、鲍、木”货物汇聚,江南之地多竹木,虽豫章*【纪要】豫章郡,秦九江郡地。高帝分置豫章郡,初属吴。景帝初,入于汉,领南昌等县十八。今江西境内是其地。南昌县,即今南昌府治。出黄金,长沙*【纪要】长沙,今长沙、岳州、衡州、永州、宝庆诸府,又郴州至广东之连州,皆是。郡治湘,今长沙府附郭长沙县也。出连、锡,然产量少而流通上则无利可图。南楚在风俗上与东南方的闽中*【辞典】公元前222年置。治所在东冶县,今福建福州市。、干越相杂,“好辞,巧说少信”。至于岭南地区范围由九疑*【集解】徐广曰:山在营道县南。【纪要】九疑山,在永州府道州宁远县南30公里。《衡郡志》山在衡州府桂阳州蓝山县西南25公里。盖山接衡、永之界也。【辞典】在今湖南宁远县南30公里。、苍梧*【纪要】苍梧,《山海经》注云即九疑山也,在今湖广宁远县南30公里。【辞典】亦曰九疑山。即今湖南宁远县南九疑山。以南至儋耳*【正义】今儋州在海中。【纪要】《汉纪》:武帝开南越,置南海、郁林及朱崖、儋耳,凡九郡。昭帝始元五年,罢儋耳。【辞典】公元前110年置,为儋耳郡治。治所在今海南省儋州市西北南滩。始元五年(前82)废。,番禺*【正义】今广州;【辞典】公元前214年统一南越后置,为南海郡治。治所即今广东广州市。为一都会所在,物产包括盐*《史记》载领南、沙北固往往出盐。,以及“珠玑、犀、瑇瑁、果、布之凑”为特产,风俗与江南类同。总括而言,江南地区特产有“楠、梓、姜、桂、金、锡、连、丹沙、犀、瑇瑁、珠玑、齿革”等。

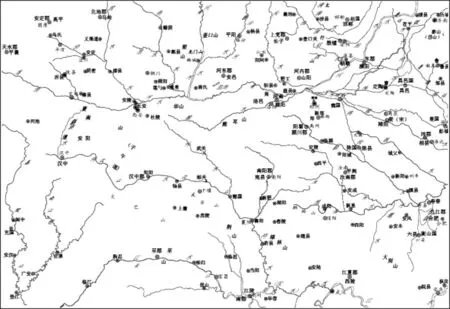

4. 龙门、碣石以北*本区引用文本来自《史记》卷129,第3960-3962页。: 位于山东、山西以北,长城以南,“多马、牛、羊、旃裘、筋角”,其中燕为都会所在,“南通齐、赵,东北边胡”,即山东向北所通贾之种、代之地。北边的上谷*【辞典】战国燕置。秦汉治所在沮阳县,今河北怀来县东南。至辽东*【辞典】地区名。泛指今辽宁辽河以东地区。或通称今辽宁省。与辽左同义。,虽地处偏远,“大与赵、代俗相类”,可见南北往来交通之畅行。全国特产分布总图可参见图11。

图11 全国特产分布图

三、经济相关主题图绘制

将上述各经济分区的物产特性,汇总于一图之中来呈现,可以概观区域差异,以及区域间互通有无的必要性;而各区因经济活动所发展的都会,则反映经济重心所在,各有其与邻近区域交通往来之区位特性。

1.特产分布图

本图将各经济分区的特产作一汇总,以概观区域间互通有无的必要性,在于龙门、碣石以北“多马、牛、羊、旃裘、筋角”,山西“饶材、竹、谷、纑、旄、玉石”,山东“多鱼、盐、漆、丝”,江南地区出产“楠、梓、姜、桂、金、锡、连、丹沙、犀、瑇瑁、珠玑、齿革”,而各地特产又往往为因地制宜、满足基本衣食之外的致富之道,自春秋战国时期即反映在国富民强的治国策略上,例如齐国自“太公望封于营丘,地舄卤”,由于“劝其女功,极技巧,通鱼盐,则人物归之,襁至而辐凑”,终能成为“海岱之间敛袂而往朝焉”的强国。此外,个人善用地区物产流通之利,其积聚财富亦为可能,例如范蠡既雪会稽之耻,乃乘舟北上,至齐改名为鸱夷子皮,又转至巨野之地都会陶,“以为陶天下之中,诸侯四通,货物所交易也,乃治产积居”,“十九年之中三致千金”,后由子孙延续其业,生生不息。

2.经济作物分布图

图12 经济作物分布图

图12汇总各地重点生产之农林作物,并标注其集中产地所在,以了解当时的基本经济作物分布特性。包括“燕、秦千树栗”“渭川千亩竹”“河济之间千树萩”“齐、鲁千亩桑麻”“安邑千树枣”“陈、夏千亩漆”“蜀、汉、江陵千树橘”,另也标注“山西食盐卤”“山东食海盐”“领南、沙北固往往出盐”之特性。即由于山东一带富鱼盐之利,又“沂、泗水以北,宜五谷桑麻六畜”,故“洛阳东贾齐、鲁”,而“三河、宛、陈亦然”;又,相对于北方“燕、代田畜而事蚕”,及“秦、夏、梁、鲁好农而重民”,位于农牧过渡地带的齐、赵,则“设智巧,仰机利”来取得优势。至于江南楚越之地,“地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨”,“是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家”。由此可知,早期生态环境条件对于地域文化影响之大,而克服自然环境的限制、借由地理区位特性来谋取经济利益,也充分展现了因地制宜的适应之道。

3.经济重镇分布图

图13以全国经济区中心所在为范围,将各地都会作一汇总,包括邯郸、陶、睢阳、洛阳、宛、寿春、江陵等,以及作为区域地标所在的主要城市;也由于部分地点在春秋战国时即兴盛,可追溯早期经济巨头之分布地区。例如子赣“鬻财于曹、鲁之闲”,鲁人曹邴氏“以铁冶起,富至巨万”;又“猗*【正义】案:猗氏,蒲州县也。顿用盐起,而邯郸郭纵以铁冶成业,与王者埒富”,赵人蜀卓氏之先,亦因铁冶致富,“富至僮千人,田池射猎之乐,拟于人君”;此外,梁人宛孔氏之先,原以铁冶为业,于秦伐魏时,迁至南阳*【正义】颍川、南阳皆夏地也。【纪要】今怀庆府境。春秋时,晋人自太行以南,皆谓之南阳。又今修武县北有南阳故城。【辞典】公元前273年置,治所在宛县,今河南南阳市。,“大鼓铸,规陂池,连车骑,游诸侯,因通商贾之利”,“家致富数千金,故南阳行贾尽法孔氏之雍容”。关中则“富商大贾,大抵尽诸田,田啬、田兰。韦家栗氏,安陵、杜杜氏,亦巨万”。至于西北则有乌氏*【集解】乌氏,县名,属安定【正义】县,古城在泾州安定县东四十里。【纪要】乌氏城,在安定县东16.5公里。周之故地,后入于戎。秦惠王取之,置乌氏县。【辞典】春秋时西戎国。在今宁夏固原县东南。倮“畜至用谷量马牛”。

图13 经济重镇与早期经济巨头之分布

4.都会交通经济图

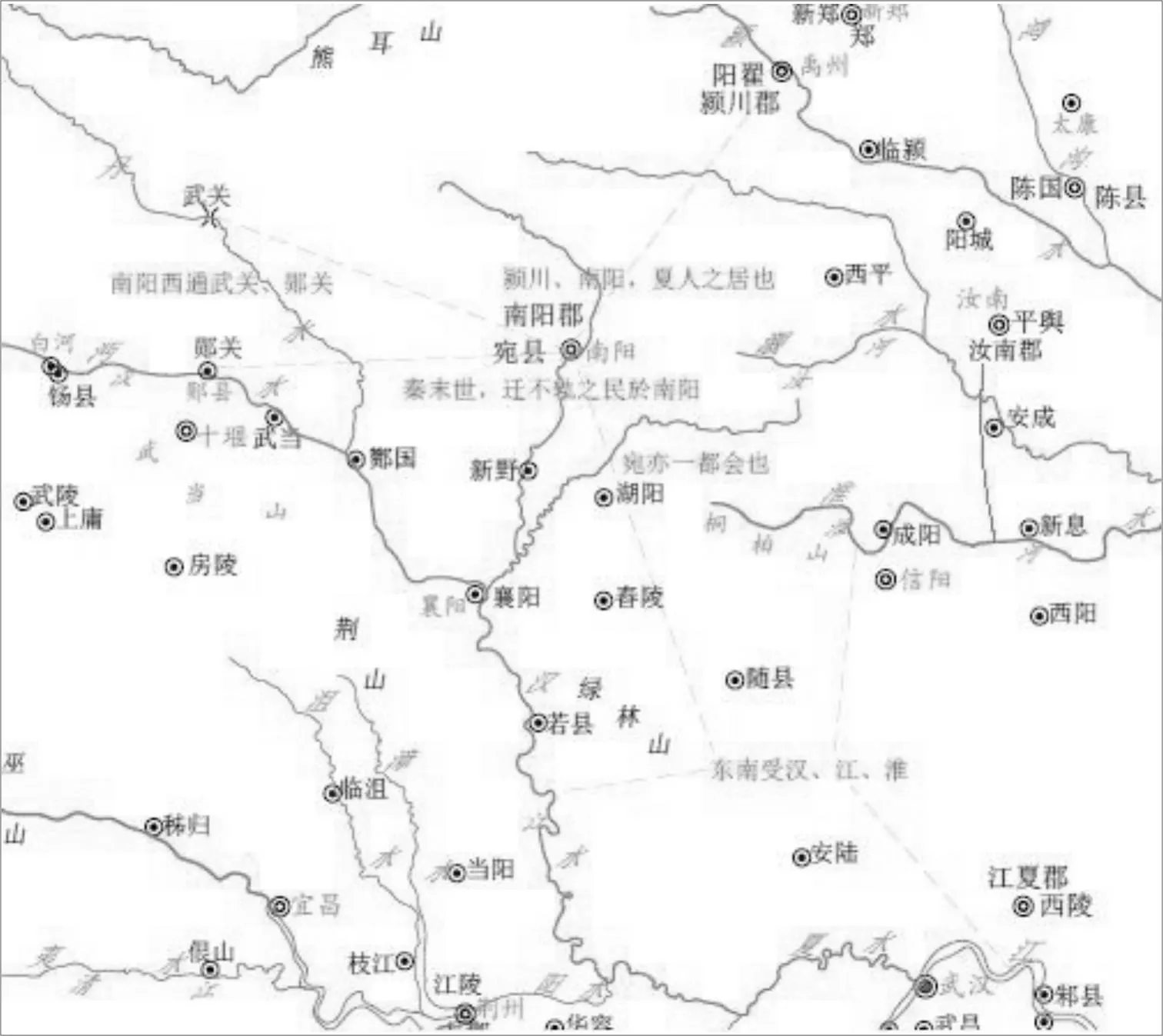

各区因经济活动所发展的都会,有其与邻近区域交通往来之区位特性,可分别依《货殖列传》所述内容作一汇总,于图面进行标注。以宛城都会为例,《货殖列传》述为:“颍川、南阳,夏人之居也。夏人政尚忠朴,犹有先王之遗风。颍川敦愿。秦末世,迁不轨之民于南阳。南阳西通武关、郧关,东南受汉、江、淮。宛亦一都会也。俗杂好事,业多贾。其任侠,交通颍川,故至今谓之夏人。”由此可知,宛城都会的发展,除了利于往来西北与东南之区位因素外,其溯至夏代遗风、自成一格的历史因素,在地域经济的稳定发展上,也扮演着重要角色。透过文化地图的呈现,可以对应文本所述有关历史、区位、交通之各项影响都会发展的时空要素,并整合山脉、水系、关隘、古今城市位置等地图数据,以彰显其地域经济与文化特性之时空意义。

图14 宛城都会图

四、结语

本文针对《史记·货殖列传》文本所述经济分区范围与相关地名,辅以相关研究资料进行考证,进而运用GIS来汇整历史地名、河川、地形等基本地图数据,将各区所指涉之空间范畴、界划所在,以及经济物产、相应之文化特性,作一汇整,绘制成经济分区图,及相关的主题式文化地图。透过地图的呈现,利于对应文本所述有关历史、区位、交通之各项影响区域经济与都会发展的时空要素,并整合山脉、水系、关隘、古今城市位置等地图数据,作一概览,从宏观视角来了解地域经济发展与文化特性之时空意义。同时,运用今日信息技术发展条件下的GIS方法来编制历史地图,除了作为一项历史地理研究基础工作程序,在相关议题的研究与应用上,也可发挥其延续性的运用价值,拓展研究范畴。

参考文献:

[1] 邢义田.试释汉代的关东、关西与山东、山西[J].食货月刊, 1983, 13(1、2):15-23.

[2] 邢义田.试释汉代的关东、关西与山东、山西补遗[J].食货月刊, 1983, 13( 3、4):44-46.

[3] 傅乐成.汉代的山东与山西[J].食货月刊,1976,6(9):1-2.

[4] [清]顾祖禹.读史方舆纪要[M].贺次君,施和金,点校.北京:中华书局,2005.

[5] 史为乐.中国历史地名大辞典[K].北京:中国社会科学出版社, 2005.

[6] 谭其骧.中国历史地图集[M].北京:中国地图出版社, 1982.

[7] 吴宏岐.说《史记·货殖列传》中经济小区的数目[J].中国历史地理论丛,1998,(4):90-96.

[8] 冯志毅.司马迁的经济地理分区——《史记·货殖列传》读后[J].兰州学刊,1984, (2):75-78.

[9] 李孝聪.中国区域历史地理[M].北京:北京大学出版社,2004.

【责任编辑朱正平】

Mapping Historical Economic Regions and Their Cultural Features Recorded in Biography of Merchants in Historical Records

PAI Pi-ling1, XU Pan-qing2, MA Bao-ji3

(1. Center for Geographic Information Science, Research Center for Humanities and Social Sciences,“Academia Sinica” Taipei 11529;2. Research Institute of Historical and Cultural Map, Sanjiang University, Nanjing 210012, China;3. School of Chinese Language and Literature, Xuchang University, Xuchang 461000, China)

Abstract:The regional economic and cultural features recorded in Biography of Merchants in Historical Records were the summary of Sima Qian on the conventional Chinese space structure of Yu Gong and his fieldwork, reflected the characteristics during the golden age of West Han Dynasty. The four major economic regions are Shanxi, Shandong, Jiangnan, and the north area from Longmen and Jieshi, partitioned on the natural boundaries of mountains and rivers, and each divided into several sub-regions considering the features like products, natural resources, customs or routes for transportation. This paper tried to collect related resources to clarif the locations of the historical place names and geographical divisions involved in the text of Biography of Merchants in Historical Records, and used GIS for integrating the digital data, including historical place names, rivers, terrain and other basic map layers, and combining text contents for map presentation, so as to get an overview of the spatio-temporal significance of geographical and cultural characteristics of the regional economic appearance.

Key words:Historical Records; economic region; cultural map; historical geography; Geographical Information System (GIS)

作者简介:白璧玲(1969—),女,台湾台南人,台湾省“中研究”人文社会科学研究中心地理信息科学研究专题中心博士后研究员,主要从事历史地理与地理资讯科学研究;许盘清(1955—),男,江苏宜兴人,三江学院历史与文化地图研究院教授,南京师范大学讲座教授,南京大学兼职研究员,主要从事历史地图研究;马宝记( 1963—),男,河南许昌人,许昌学院文学与传媒学院教授,文学硕士,主要从事汉魏六朝文学和传统文化研究。

收稿日期:2015-12-16

中图分类号:K928

文献标志码:A

文章编号:1009-5128(2016)05-0032-14

【司马迁与《史记》研究】