国内外知识流动研究热点对比分析

朱 林,朱 萸,何 沙

(西南石油大学 经济管理学院,成都 610500)

国内外知识流动研究热点对比分析

朱林,朱萸,何沙

(西南石油大学 经济管理学院,成都 610500)

摘要:通过CNKI学术期刊数据库和WOS核心合集数据库中关于知识流动的相关文献,采用时间维度的关键词共现网络分析方法进行热点分析,基于近义共现原则构造国内外知识流动研究热点共现网络进行对比分析,研究发现:国内知识流动研究可分为三个阶段;国内外知识流动研究热点网络符合稀疏性特点;国内外知识流动研究热点主体基本相同,其基本研究范式分别是知识流—知识管理和knowledge flow—model—innovation(performance),其演化过程体现了由规范到实证、由定性到定量、由点到线到网的发展过程;在知识流动研究的定量方法和与信息技术的结合上,国内相对国外存在较大的差距。

关键词:知识流动;知识流;研究热点;对比分析;共现分析

创新是一项复杂的活动,一方面需要自身知识的积累,另一方面需要获取外部知识,在快速多变的现实环境中,后者显得尤为重要[1]。知识流动是实现获取外部知识的关键,如何高效地实现它,是企业界和学术界关注的重要问题之一。经过多年的研究,已取得了较多的成果,这为认识和促进知识流动提供了智力支持。但在知识流动的研究中,较少有研究者从宏观层面对知识流动研究的演化路径进行分析。因此,本文采用知识计量学方法来对其进行分析,以期为进一步研究提供启示。

一数据来源和方法

在WOS核心合集数据库中,构造检索式【主题=(knowledge near/0 flow) or (flow near/0 of near/0 knowledge)】和时间跨度为【不限-2014】进行检索,共获得434条文献记录;在CNKI期刊数据库中,构造检索式【主题=知识流or知识流动】和时间跨度为【不限-2014】进行检索,共获得1424条文献记录,检索时间为2015年11月,共计文献数量为1858篇。

为保证知识流动一词的(knowledge flow)的完整性,在WOS数据库的检索式中添加NEAR/0(保持knowledge和flow相连)并忽略时态单复数等问题(WOS数据库会智能匹配),在知网数据库的检索式中使用了知识流or知识流动(knowledge flow被翻译为知识流或知识流动)。

本文首先采用时间维度的关键词共现网络分析方法对文献进行热点分析,然后根据近义共现原则,在国内外研究热点分析的基础上构造国内外知识流动研究热点对比网络。其中关键词共现网络分析的具体方法是根据时间切片(年份)提取关键字,年份内相同的关键字组成共现对并构建共现网络,再根据特征提取热点;近义共现网络的方法是将中、英文关键词按照意义相近的原则构造共现对,并保留剩余的关键字作为孤立节点,接着整理成共现网络并对其进行可视化分析。

二文献分布

对于知识流动研究的文献分布,国内外既有共同点,又有差异处(见图1)。

图1.1982-2014年国内外知识流动研究的论文分布状态图

一方面,在2007年后,两者文献发表的趋势基本一致,呈稳步发展并略有下降的趋势;另一方面,两者在发展路径上存在巨大差别。具体而言,国内知识流动研究发展过程符合事物发展的规律(从幼稚走向成熟),并且阶段分明,如1981-1995年研究处于潜伏期,1995-2011年处于快速发展期,2011至今处于稳定发展期;而国外知识流动研究发展路径比较特别,2008年研究成果较大规模出现,并维持这一水平稳定发展,还呈现出略微下降的波动,总体来看不是很合理。但是,考虑文献数据收集的来源,这种结论是合理的。因为WOS数据库代表了世界学术研究的一流水准,因此,国外知识流动研究的发展路径体现了国外知识流动高水平研究的发展情况,只不过还未全面反映国外知识流动研究的萌芽以及发展状况;知网数据库涵盖了我国主要的学术期刊,能够全面地反映我国学术研究的发展状况,所以国内知识流动研究发展的文献分布符合事物发展的规律。

从知识流动研究的分布来看,国内的研究规模处于相对较低的水平,具体见图1的箱线图。国内知识流动研究取得了快速的发展,因较长时间处于发展潜伏期,均值趋向于下分位点,且发展的波动比较大,而国外则表现得相对平稳,且均值大大高于国内的平均水平。对比国内外均值到上分位点的距离,可推测国内知识流动研究的发展空间比较大。

总之,国内知识流动研究已形成了一定的规模,但相比国外,在质量和数量上均存在较大的差距。因此,找出这种差距能给国内知识流动研究注入新的动力,促使其向更高的水平发展。

三整体结构和特征

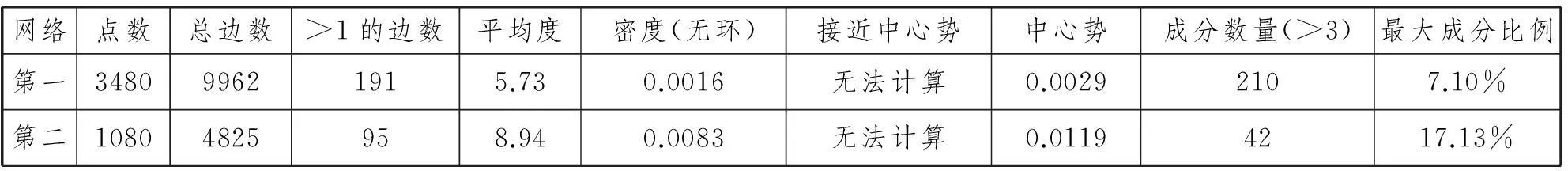

本文中出现的共现网络有三个:第一个是国内知识流动研究热点网络,第二个是国外知识流动研究热点网络,第三个是国内外知识流动研究热点对比网络。表1描述了初始的演化路径网络的基本概况。

表1.国内外知识流动研究网络数据描述表

注:第一、第二分别代表的国内知识流动研究网络、国外知识流动研究网络。

对于知识流动研究热点网络,其节点数小于边数,说明热点网络节点之间的联系非常紧密,大于1的边的数量比较小,说明只有少部分节点之间的连接强度才比较高。平均度是衡量网络度分布的重要指标,说明了节点之间联系的密切程度。从表1可知国内知识流动研究网络的平均度约为6,国外约为9,这说明了国外论文中标注的关键词数量略高于国内。密度是网络实际边数与理论最大边数的比值,说明了网络的稀疏程度。通过两个网络的密度(无环)可知,两个网络均属于稀疏网络,说明知识流动研究的研究团队相对比较分散。接近中心势表明了网络度的集中程度,对于不连通的网络是无法计算的,因此接近中心势的结果说明了网络中存在孤立的节点。中心势表明网络中心节点的存在。从两个网络的中心势得分可知,网络中心和边缘的差异性较小,研究比较分散,相对而言,国外研究热点更加突出,其中心势为0.01。通过计算弱成分,可计算网络的连通程度,从弱成分的数量可知,国内的研究点比国外更分散;再对照最大成分比例的值,说明国外知识流动研究比国内更成熟(见表1)。

上述分析说明了知识流动研究网络比较稀疏,存在核心成分的概率比较大。因此,采用子网概念按照科学的步骤提取核心网络[2]101-104是可行的。其核心网络的提取方法是首先去除边值为1的边,然后提取节点度大于等于2的子网,这既去除了数据噪声,又保证了网络的基本框架,还有利于结果的展示。国内外知识流动研究热点网络是分析的基础网络,国内外知识流动研究热点对比网络是在前面网络的基础上产生的,因此结构分析以前两个网络为主。国内外知识流动研究热点对比网络是从国内和国外知识流动热点网络基于近义共现构建而来,其节点已是研究热点,因此,无需提取核心网络。具体参数见表2。

表2.国内外知识流动研究热点网络数据描述表

注:第一核心、第二核心、第三核心分别代表的国内知识流动研究热点网络、国外知识流动研究热点网络和国内外知识流动研究热点对比网络。

通过对知识流动研究网络整体结构及特征的分析,可知知识流动研究网络及热点网络为稀疏网络,并且从网络基本指标可推测网络存在多个核心,同时通过初始网络和核心网络基本指标的对比分析,可知提取的核心子网较好地缩减了初始网络的结构特征,这为后续的研究提供了支持。

四国内外知识流动研究热点分析

热点分析是研究事物发展过程的重要方法,它分析的主要方法是共词分析。目前共词分析的使用存在如下不足:(1)较少从时间维度对热点进行研究;(2)容易忽略局部热点;(3)以时间切片分图对热点表现不够简练[3];(4)跨语言对比分析能力比较弱。基于此,在本文的热点分析中,考虑了时间维度和跨语言两方面。

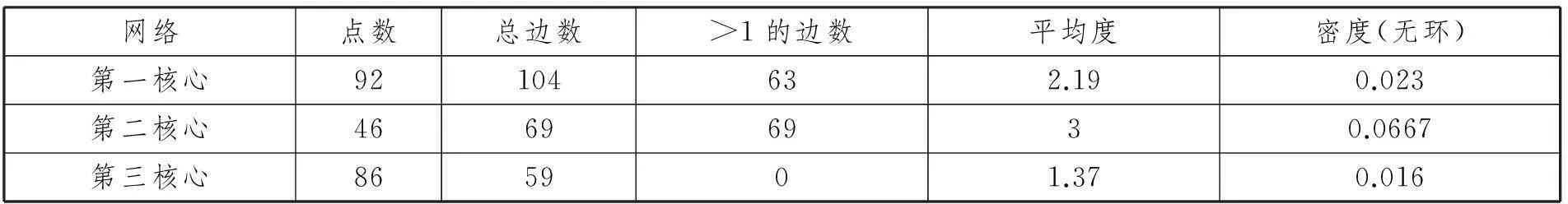

(一)国内知识流动热点研究

1981-1995年是知识流动研究发展的潜伏期,该阶段的研究规模比较小,年均论文数量低于10,没有形成研究热点;1995-2011年是知识流动研究的快速发展期,这个阶段依照核心节点是否构成网络大致可分为两个阶段,前期为1995-2004年,后期为2005-2011年,1995-1999年间文献数量增长较慢,研究点较分散,没有形成热点,2000年开始逐步形成研究热点(见图1和图2)。

图2.2000-2014年国内知识流动研究热点网络

2000年的研究热点是知识创新、知识管理和知识供应链,其连接强度为2,2的意思为2篇文章,该阶段的主要研究任务是界定概念和确定研究主体,研究目的是通过对知识的倡导来促进知识创新。其研究主体在微观上主要是一般企业,在宏观上主要是国家创新系统、国企改革、图书馆建设等。2001年的研究热点是知识链、知识转移成本和知识扩散。2001年引入了知识链的概念,提出知识链是基于知识流的网链结构模式,还探讨了影响知识扩散速度的因素。2002年形成的热点有两处,分别是母子公司-知识-流动和知识流动-知识管理[4]。相对之前的研究,首先母子公司对一般企业的继承和发展,说明了我国加入WTO后的学术界对外部知识的获取和吸收,比如隐性被翻译成缄默等都说明了这种情况;其次知识流动是知识管理的子模块,在企业层面上,研究知识流动无法避开知识流动,知识流动是知识管理研究的细化,促进知识管理内部流程的优化,有利于提高知识管理的水平。2003年的研究热点是知识流,该阶段的研究热点数量相对减少,但论文数量在持续增加,说明知识流动研究面较之前更分散,无法形成研究热点,新兴的研究点有耗散结构、产业结构[5]、社会资本、跨国公司等。2004年的研究热点分别为知识流-技术创新-社会互动和知识流动-跨国公司,前者引入了新的研究点社会互动,认为知识流动是技术创新群体社会的互动行为,后者在2003年母子公司的研究上进行发展,体现加入WTO后,对于中国企业走出去的思考[6]。

2005年开始,热点网络规模开始增大,3-core网络从一个变为多个,说明知识流动研究进入了一个新的阶段。2005年的知识流动研究热点比较多,比较有特色的热点是重组、petri网。其中,知识流-知识管理的关系是其中最强的,连接强度为8,说明了从企业层面研究知识流动一直是知识流动研究的热点,企业中业务流程的重组是知识管理的重要方面。petri网是描述通信机制的一种工具。将petri网引入知识流动研究,可以较好地描绘知识流动机制[7],帮助研究者和管理者探究知识流动结构,是知识流动从定性到半定量发展中的产物,将petri网引入知识流动的研究是跨学科知识的流动研究。2006年的研究热点是创新系统-知识流动等,其中尤以创新系统与知识流动两者之间联系的强度最高,这体现了创新系统研究的深化。该阶段的研究从国家[8]、区域和产业三个角度来探索知识流动的影响因素,并提出知识流动的优化策略,体现了知识流动研究逐步从理论层面向实证层面发展。2007年是知识流动研究热点比较多的阶段,热点网络有两个,第一个热点网络由知识流和知识管理等组成,第二个热点网络由集体学习和模块化网络组织等组成。前一个热点网络起的作用主要是承前,后一个起的作用主要是启后,前一个网络中的热点比如业务流程、知识管理、供应链等都在之前的热点中出现,后一个网络中集体学习和网络组织都是新兴的概念。集体学习是学习型组织在我国逐渐深入发展的结果,通过具有地域邻近优势的区域创新组织进行集体学习,可以加速区域创新组织主体内部的知识流动[9]。网络组织是新兴的产业组织形式,其组织特性有利于促进知识流动,从而实现创新,这是线性研究到网状研究的发展,体现产业组织形式为了适应知识流动而产生的需要。2008年是知识流动研究的重要年份,研究热点组成了一个较大的网络,其中热点大致可分为两类,一类以知识管理为中心,另一类以产业集群为中心。其中,知识管理研究是对原有的知识链、供应链和知识转移等进行深入探讨;而产业集群的研究从区域创新转变为跨国公司,体现了研究视角的改变,说明我国研究者正在尝试从全球化角度思考区域创新能力问题。总体而言,2008年主要是对之前研究的总结。2009年,知识流动研究的热点由两部分组成,第一部分是知识管理-知识流等,第二部分是知识流动-知识生态系统等。前一部分的研究将知识管理中知识流进行了可视化,并引入了新的概念——知识地图;后一部分的研究将知识流动与知识生态系统结合起来,将知识流动理解为知识生态系统的能量,给知识流动研究提供了新的视角[10]。2010年,知识流动研究热点可分为两个部分,第一个部分是知识流-知识管理等,第二个部分是知识流动与网络结构等。第一个部分主要揭示和优化知识管理中的知识流模型[11,12],与早期的研究相比,知识流动研究正逐步实现从是什么向该怎么转变,反映了从规范到实证的演变;第二个部分主要从知识网络结构层面来研究知识流动,是知识流动的前沿,它将母子公司、跨国公司等具体形式进行抽象,研究网络结构对于知识流动的影响[13]。2011年,知识流动研究的热点为知识流、技术创新和知识网络-知识结构等。相对之前的研究,知识流的研究热点从一般企业向企业细化,体现了研究范围的扩大;技术创新是创新概念下的细分,它强调技术在创新中的价值,在技术创新过程中如何管控知识流动,体现了研究的深入。2005年,我国学者从网络角度来思考知识流动,2010年引入网络分析方法来追踪知识流动网络,这说明知识流动网络的研究难度比较大,但在不断地探索和学习下,已经形成了比较稳定的研究团队。小世界网络[14]和非正式网络[15]等的引入,体现了该阶段知识网络研究取得的较大进步。2012年,知识流动研究延续了以往的研究,其研究热点为知识管理-知识流,这个阶段出现的新热点是电子商务。电子商务作为一种新兴商业形式,已为大众所接受,如何认识电子商务企业的知识管理、如何改善电子商务企业的知识管理等成为管理者需要思考的问题,因此电子商务-知识流动的研究成为了一个新的热点。2013年是以知识流动和吸收能力-社会资本等为研究热点,其中知识的隐性流动一直成为学者研究的重点;吸收能力和社会资本成为影响知识流动的主要因素,其中社会资本是指组织或个人在社会结构中所占有的资源,它是关系学中衍生的概念,为知识流动的管理提供了新的视角[16],成为解释知识流动的重要变量。2014年,知识流动研究的热点是复杂网络-弹性集群和知识流动-跨行政区域创新体系。产业集群是知识流动研究的重要方面,弹性集群是产业集群研究的新视角,因此产业集群-知识流动自然发展为弹性集群-知识流动,从而成为了知识流动研究重点[17]。而区域创新系统的知识流动是学者关注的重点,这个区域一般而言是指行政区域,当产业发展跨越行政区域界限时,会遭遇一系列问题,因此跨行政区域研究成为知识流动研究的一个新方向[18]。

由上述分析可知国内知识流动研究热点存在的两条主线,一条为知识流—知识管理,另一条为新概念的不断引入,比如跨国公司、petri网、社会资本等,通过两条主线保证了知识流动研究的不断发展壮大,为解释现实问题提供了新的视角。在这两条主线中,体现了由规范到实证、由定性到定量、由点到线到网的转变。

(二)国外知识流动研究热点研究

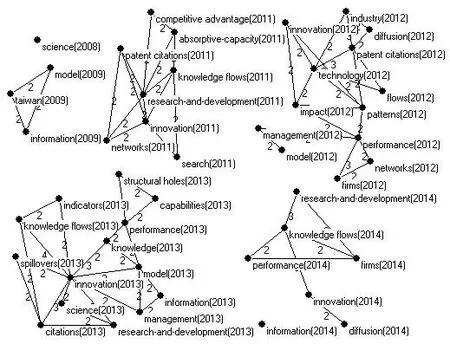

国外知识流动研究的历史比较长,但国外知识流动研究进入国际学术核心研究圈主要从2007年开始。2008年国外知识流动研究开始形成研究热点,热点词是自然科学(science),这说明知识流动研究偏向于自然科学的前沿探索,比如纳米技术[19]、生物医药[20]等。2009年开始形成热点网络,热点词是台湾(Taiwan)、信息(information)和模型(model),其中Taiwan说明台湾地区知识流动研究处于国际前沿[21],information说明知识流动是在信息流动的基础上产生的,在知识流动的分析中需要重视信息技术的价值和借鉴信息流动的分析方法,model说明知识流动研究中采用定性或定量框架清晰解释在知识流动网络中的结构、特点及影响因素等[22]。2010年的研究点比较分散,没有形成研究热点。2011年的热点数量增加到8个,处于热点网络中心的是研究与开发(research and development)。研究与开发是提高组织竞争力的关键,是创新活动的典型代表,如何提高其创新效率成为关注的热点。吸收能力(absoraptive capacity)描述了知识接受者对于流动知识的消化吸收能力[23],成为描述影响知识流动效率的重要因素,研究者通过对其进行系统研究,以使组织获得竞争优势(competitive advantage)。专利引用(patent citations)对专利引文网络中知识流动的路径进行了定量跟踪[24],成为研究知识流动的重要分析工具。2012年的热点数量较上一年有了较大的增加,达到13个,热点主要有公司(firms)、扩散(diffussion)、绩效(pepformance)和模式(patterns)等,研究者在使用专利分析方法的基础上,挖掘不同知识流动模式对于公司绩效的影响以及知识的扩散过程[25,26]。这一阶段主要是从行业(industry)层面来探讨知识流动创新体系问题。2013年的研究热点为14个,与上一年相比基本无变化,但网络结构的研究更深入,如在创新绩效的研究中引入了结构洞(structral holes)[27]。2014年研究热点减少较多,其热点主要集中于公司中知识流动在R&D和创新绩效中的作用[28](见图3)。

图3.国外知识流动研究热点网络

通过热点分析,发现国外知识流动研究网络发展比较快,热点数从1个迅速发展到14个,这反映了国外研究者反应比较灵敏,而且研究实力比较雄厚。国外知识流动研究的基本范式是知识流动(knowledges flow)—模型(model)—创新绩效(innovation)(performance),研究的主要方法是专利引用(patent citation),在研究中注重与信息(information)技术的结合。

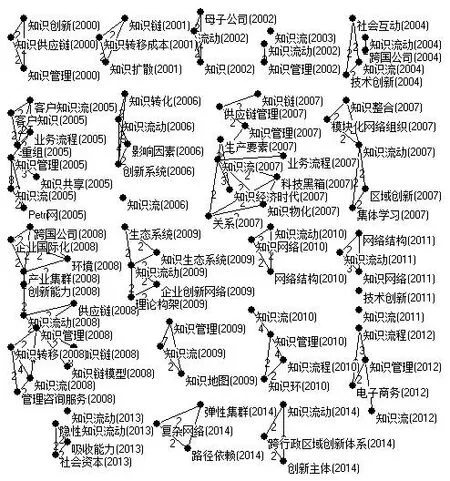

(三)国内外知识流动研究热点对比分析

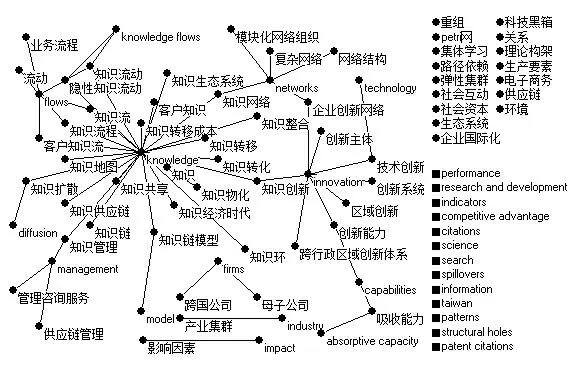

由图4可知,国内外知识流动研究的热点基本接近,这说明国内知识流动研究在国外的基础上发展,已紧跟国际学术最前沿,其中流动(flows)、网络(networks)、管理(managerment)、知识(knowledge)和创新(innovation)构成了研究网络的主体核心,成为知识流动研究的基本范式,研究网络中的具体的实证载体主要是产业集群(industry)和公司(firms)。

在图4中热点群之外,还可以发现一些零散的点。这反映了我国知识流动研究与国外知识流动研究存在一定的差异。国内知识流动研究在发展中融入自身特色,形成了一定的成果,但是这些具体研究点之间比较分散,比如petri网、供应链、社会资本和电子商务等。这些具体研究热点代表着国内学者试图从新的视角来认识知识流动问题,体现了我国研究者对国外研究成果的继承和发展。反观国外,节点虽然比较零散,但这些节点之间存在一定的联系,说明国外学者相关研究更加集中,比如citations,performance等。

图4.国内外知识流动研究热点对比网络

结合图2、图3和图4进行分析可知,首先,国内知识流动的研究非常注重供应链的研究,而国外则比较注重从信息的角度对知识流动进行研究;其次,在定量研究上,国内虽然有一定的尝试,但是相对而言没有形成定量方法研究热点,而国外知识流动研究特别重视定量方法的运用,尤其特别重视专利的引用研究,因此形成了多个引文研究热点;再次,国外的研究比较重视创新绩效研究,强调形成创新优势为企业发展服务,而国内比较强调区域概念,强调为区域发展服务;最后,在新兴概念上,国内主要引入了社会资本概念,而国外主要引入了结构洞概念,前者来自于关系学的研究,后者来自于网络结构的研究。

五结论

本文基于CNKI学术期刊数据库和WOS核心合集数据库中关于知识流动的相关文献,采用社会网络分析方法,从时间维度对国内外知识流动研究热点分别进行了详细分析,并通过构建国内外知识流动研究热点对比网络,对两者研究的同异进行了比较分析,从而得到了以下结论:

国内知识流动研究可以分为三个阶段,分别是潜伏期、快速发展期和稳定发展期;国内外知识流动研究热点网络符合稀疏性的特征;国内知识流动研究热点网络形成于2000年,国外知识流动研究较大规模被国际一流期刊认可是在2007年左右。

从时间维度采用社会网络方法进行热点分析,可清晰明了地说明研究主体发展的脉络。通过研究发展,国内知识流动研究的基本通用范式是知识流—知识管理,国外知识流动研究的基本范式是知识流动(knowledges flow)—模型(model)—创新绩效(innovation performance)。

国内知识流动研究与国外存在以下差异:首先,国内知识流动研究比较注重知识流动与供应链结合,而国外则比较注重从信息角度来思考和促进知识流动;其次,国外知识流动特别重视定量方法的使用,尤其是专利的引用研究,形成了多个研究热点,而国内相对忽略了这方面的研究,没有形成类似研究热点;再者,国外知识流动研究比较重视创新绩效研究,强调形成创新优势,注重从公司角度来思考问题,而国内比较重视区域创新系统的研究,注重从政府角度进行探讨;最后,在新兴概念上,国内主要引入了社会资本概念,国外主要引入了结构洞概念。

参考文献:

[2]NOOY W D, MRVAR A, BATAGELJ V. Exploratory Social Network Analysis with Pajek[M].2th ed. Cambridge University Press, 2011.

[3]闵超,孙建军.基于关键词交集的学科交叉研究热点分析——以图书情报学和新闻传播学为例[J].情报杂志,2014,(5):76-82.

[4]刘翌,徐金发.母子公司知识流动:一个理论分析框架[J].科研管理,2004,(1):6-11.

[5]司训练,陈金贤.基于知识流的产业结构进化模型[J].当代经济科学,2004,(6):36-40.

[6]赵民杰,任晓娜.跨国公司的知识流动机制研究[J].现代管理科学,2004,(11):31-33.

[7]周密,韩立岩.知识流的Petri网模型[J].计算机工程与设计,2005,(8):2149-2152.

[8]范丹宇,金峰.创新系统中知识流动的机理及其影响因素[J].科学管理研究,2010,(3):92-95.

[9]王孝斌,李福刚.地理邻近在区域创新中的作用机理及其启示[J].经济地理,2007,(4):543-546.

[10]谢守美.知识生态系统知识流动的生态学分析[J].图书馆学研究,2009,(5):7-10.

[11]郑晓东,胡汉辉.以人为中心流程为主线的知识轮环模型研究[J].情报杂志,2010,(9):99-101.

[12]宜建军,岳琳.基于知识流的产业集群知识管理过程研究[J].情报杂志,2010,(3):107-109.

[13]汪涛,任瑞芳,曾刚.知识网络结构特征及其对知识流动的影响[J].科学学与科学技术管理,2010,(5):150-155.

[14]张兵,王文平.非正式知识网络关系强度分布与知识流动小世界[J].中国管理科学,2011,(4):159-166.

[15]张兵,王文平.知识流动模式与非正式知识网络结构特征的滞后效应[J].管理学报,2011,(10):1481-1486.

[16]王欢芳,胡振华.产业集群中吸收能力、社会资本与隐性知识流动关系研究[J].科技进步与对策,2013,(3):60-63.

[17]孟祥芳,汪波.基于弹性相关因素分析的集群可持续发展研究[J].科学学与科学技术管理,2014,(8):49-56.

[18]叶一军,顾新,李晖,等.跨行政区域创新体系中创新主体间知识流动研究[J].科技进步与对策,2014,(18):45-50.

[19]IGAMI M. Exploration of the Evolution of Nanotechnology via Mapping of Patent Applications[J]. Scientometrics, 2008,(2):289-308.

[20]PLAZA L M, ALBERT A. Scientific Literature Cited in USPTO Patent Documents as Indicators for the Evaluation and Analysis of Spanish Scientific Research in Biomedical Disciplines[J]. Scientometrics, 2008,(3):429-438.

[21]TSERNG H P, YIN S Y L, DZENG R J, et al. A Study of Ontology-Based Risk Management Framework of Construction Projects through Project Life Cycle[J]. Automation in Construction, 2009,(7):994-1008.

[22]LEE S, KIM M S, PARK Y. ICT Co-Evolution and Korean ICT Strategy-an Analysis Based on Patent Data[J]. Telecommunications Policy, 2009,(S5-6):253-271.

[23]LENGNICK-HALL C A, GRIFFITH R J. Evidence-Based Versus Tinkerable Knowledge as Strategic Assets: a New Perspective on the Interplay between Innovation and Application[J]. Journal of Engineering&Technology Management, 2011,(3):147-167.

[24]HU M C. Evolution of Knowledge Creation and Diffusion: the Revisit of Taiwan’s Hsinchu Science Park[J]. Scientometrics, 2011,(3):949-977.

[25]GUAN J, CHEN Z. Patent Collaboration and International Knowledge Flow[J]. Information Processing & Management, 2012,(1):170-181.

[26]WEN C H. Measuring the Use of Public Research in Firm R&D in the Hsinchu Science Park[J]. Scientometrics, 2012,(1):63-73.

[27]GNYAWALI D R, SRIVASTAVA M K. Complementary Effects of Clusters and Networks on Firm Innovation: a Conceptual Model[J]. Journal of Engineering&Technology Management, 2013,(1):1-20.

[28]CALLAERT J, PELLENS M, LOOY B V. Sources of Inspiration? Making Sense of Scientific References in Patents[J]. Scientometrics, 2014,(3):1617-1629.

[责任编辑:钟秋波]

中图分类号:C93

文献标志码:A

文章编号:1000-5315(2016)02-0023-08

作者简介:朱林(1987—),男,湖南长沙人,西南石油大学经济管理学院博士研究生,研究方向为知识流动网络研究;朱萸(1982—),女,山东蓬莱人,西南石油大学经济管理学院博士研究生,研究方向为石油工程管理;何沙(1959—),男,布依族,贵州兴义人,西南石油大学经济管理学院教授、博导,研究方向为风险管理。

基金项目:国家哲学社会科学基金西部项目“中国国际石油合作中的突发事件应急管理机制研究”(12XGL013)、四川石油天然气发展研究中心项目“民用天然气价格形成机制及政府科学定价研究”(川油气科SKA15-02)、西南石油大学人文社会科学科研专项基金项目“川西生态脆弱区生态安全评价及预控研究”(2013RW012)。

收稿日期:2015-06-02