论城镇化的人本属性及其高等教育诉求

方 宝,武毅英

(厦门大学 教育研究院,福建 厦门 361005)

城镇化是社会多个方面协调发展的一个过程。它不仅涉及到农村人口的转移、农村土地等资源的转化、权益的重新调配、政府管理和政策的改变,它更是人们生活方式的转变、生活质量的提升以及人身心的全面、自由发展。因此,城镇化是一个经济不断发展、社会日渐进步的漫长过程,是一个兼具普遍性和特殊性的过程。城镇化的发展从“物”的建设出发,但其最终目的却是指向人生活质量和幸福指数的提升。“城市让生活更美好”似乎已经成为了人们的共识,而城市能否让生活更美好不仅取决于人的外在生存环境,更取决于人的内在幸福指数。人的内在幸福以外在的物质基础为支撑,但其根本在于个人内在的自我修整和改善,归根结底就是要实现“以人为本”的优化发展。因此,城镇化的发展必须以有利于人在各个方面的可持续发展为前提。因此,城镇化进一步发展的本质目标是人的城镇化,而人的城镇化要求实现教育的“城镇化”。因此城镇化的过程也必然是教育不断发展进步的过程。

一、城镇化的人本彰显

“以人为本”的思想中国古已有之。古人向来重视人的生命存在,儒家思想便是“唯人为贵”;古人更是重视人的独立、自由,倡导社会的公平正义,“不患寡而患不均”就是这种思想的真实写照。西方的人本思想最早可追溯到古希腊时期。古希腊哲学家普罗泰戈拉所提出的“人是万物的尺度”,以及苏格拉底的“认识你自己”等思想都是古典人本主义的代表。马克思主义的人本主义哲学在费尔巴哈生物学“自然人”的基础上进行社会性超越,认为人是客观的存在,不是抽象的衍生物,人是构成社会、国家的基础,因此,一切行为应该从人出发,以人为中心与归宿。人本思想的核心共性是:强调人人平等,享有同等地位和权利;重视人的价值实现,努力实现人的自我发展和内在幸福;尊重个人利益追求和权利保障,满足个体正当需要;充分保障人权,人依法享有自由、民主等权益。以人为本是城镇化自始而终的本质属性。当然,城镇化不否认“化物”,“化物”是“化人”的基础,但是“化物”与“化人”往往不是同时完成,而人的复杂性决定了“人化”的实现注定是一个漫长的过程。

(一)词源追溯:城镇化的本意是人的文明开化

“城镇化”(urbanization)一词最早出现于西班牙城市规划设计师伊尔德方索.塞尔达(Ildefonso Cerda)的著作《城市化基本原理》一书中。上个世纪70年代,我国学者引入这一概念,并将其翻译成为“城镇化”或“城市化”。党的第十五届四中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》正式采用了“城镇化”一词。可见,“城镇化”是一个外来词。《英语构词法字典》认为urbanization一词的词根是“urb”,即“city”(城市)之义,其衍生词包括:urban(城镇的、市区的);urbane(有礼貌的、文雅的);urbanity(有礼貌、文雅);urbanize(使都市化、使文明化);urbanization(都市化、文明化)等。[1]《牛津英语词源词典》对urbane的定义是“having the manners or culture characteristic of town life; civil, polite”,即“拥有城镇生活的方式和文化特性;文明、礼貌的”[2]。据此分析,urbanization不仅仅是指人的生存空间的物理变化,更是暗含人的“文明开化”之义。西方学者埃尔德里奇(Eldridge)研究指出“城镇化(urbanization)是一个复杂的概念,它涉及存在于数量和质量两个维度中多个相互关联但又不完全对等的观点”。[3]在质量维度,梅多斯(Meadows)将城镇化(urbanism)定义为一种存在的模式,其具有以下特征:(1)不同群体之间的相互迁就通融;(2)较高程度的专业化分工(3)非农职业的追求;(4)发达的市场经济;(5)反社会传统的变革与创新交互作用;(6)高级学习和艺术的形成与发展;(7)基于城市的集权管理结构趋向。[4]我国学者也指出,城镇化是“人口向市、镇集中,市、镇物质文明和精神文明不断扩散,区域产业结构不断转换的过程”。[5]城市化包含“导致人们生活方式、价值观念等等改变的复杂过程”。[6]由此可见,城镇化进程包含着更多的“人化”成分,其本质就是人类自身和社会的文明进步。如果城镇化只是“化物”不“化人”,必然导致“半城镇化”“伪城镇化”现象,并滋生严峻的社会问题。因此,“人的城镇化”是新型城镇化的核心命题。

(二)生态透析:城镇化的目标是人的和谐共处

生态文明的最终目标是人与人之间的和谐共处,而其根本途径和前提是人与自然的和谐共处,这与城镇化的根本目标是相一致的。人与人关系之中的最重要一点就是物质利益关系,而这最终又必然回归人对自然资源的索取与保护之矛盾的层面上。城镇化以经济发展和物质创造为前提,因此其必然要为经济的快速发展创造条件和提供动力,即加快对资源的转化。然而,生态环境的人类共有性以及自然资源的稀缺性要求人类必须将环境保护视作共同使命,并在处理人与人之间经济关系的时候把生态保护视为己任。世界发展的一些经验表明,一国的城镇化发展既可能是生态建设的重要途径和载体,也可能是环境保护和资源节约的破坏者。因此,城镇化不是要“征服”自然,而是与之和谐共处,在经济发展过程中走出一条集约、智能、绿色、低碳的可持续发展之路。如果在城镇化发展过程中过度强调经济的发展和物质的富足,而超速推进工业化、并继续走高消耗、高排放、高污染的发展路子,必然会影响可持续发展之路和绿色、生态、宜居城市的建设。因此,城镇化建设应该满足人类对物质利益的需求,而不是满足其无节制的欲望。城镇化的发展必然要考虑资源环境的承载能力以及城市规模的扩张能力。这就要求,城镇化必须因地制宜,走大中小城市和小城镇协调发展之路,优化城镇的空间和规模布局结构,进而提高资源利用率和强化环境保护。如果环保理念达不成共识,得不到贯彻,城市化的快速发展必然难以摆脱土地浪费、垃圾“围城”、交通拥堵、十面“霾伏”等“城市病”的困扰,从而引发更多的政治、经济和社会问题与矛盾,而这最终必然影响人的和谐发展。

(三)经济考查:城镇化的指向是人的物质富足

在经济社会发展过程中,人既是手段也是目的。工业化与城镇化共同推进的首要目标是为人类的美好生活创造充裕的物质财富。物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础,物质文明是人类社会现代化发展的重要衡量标准,很显然人类不可能在一个饥肠辘辘的社会里实现现代化。物质的生产具有历史阶段性特征,在生产力水平相对低下的当下,物质生产必然成为人类社会发展所必须关注的重要议题,而追求物质财富的增长成为了人们实践活动的主要价值目标;而在生产力水平和物质产品极度发达的时期,人类关注的重点必然发生转移。与城镇化进程相伴而行的往往是工业化大生产、产业化经营、产业集群发展以及农业现代化大生产,其根本目标和直接结果是极大地推进生产力水平的提高。城镇化进程中人口的相对聚集、资源的相对集中以及先进生产技术的大规模应用可以显著提高资源利用率。城镇化中追求物质资料的富足是与我国较低水平的经济社会发展阶段相匹配的,这也是每一个国家现代化进程中必须经历的阶段和正视的问题。但是对物质生产的追求并不是提倡“生产主义”。生产主义对物质财富的追求体现出毫无节制的狂热,其在“经济实践活动表现为生产动机上的‘贪婪攫取性’、生产机制上的‘泰罗-福特制’和生产手段上的‘去道德化’,这在最大程度上钳制了人类的自由本质,使得人存在于一个被殖民化的生活世界里”。[7]城镇化进程中的物质富足是为了满足人的基本需求,进而为人的其他追求创造更多的可能。

(四)社会反思:城镇化的追求是人的自由平等

城镇化的基本目标之一是实现人类对现代文明的公平共享,体现城市对人的包容发展。不管是从物质层面还是精神层面而论,城市一直是人类文明的中心,城市化的生活方式是人类文明进步的共造。当下,城乡差距的日益扩大是阻碍现代文明公平共享的一大因素。因此,城镇化的进程就要合理地引导农村人口的城市流动,推进农业转移人口的市民化。在城市工作和生活、共享城市给人带来的便利条件和文明成果是绝大数人的愿望,而农村人口的城市转移只是实现这一目标的第一步。要实现人类文明成果的共享,关键是要让新转移入城的农村人口真正地与老市民一样平等、自由地享受城市公共服务、公共资源和市民权益,其本质就是实现社会的自由平等。这是人内在幸福的重要源泉,也应该是城镇化追求的重要目标之一。城乡差距所导致的两极分化是实现自由平等道路上的重要障碍,推进城镇化进程和实现城乡统筹发展是进一步扫除障碍的有效途径。随着社会文明的不断推进,如果自由平等无法真正实践,必然会影响社会整体的安定团结和文明进步。“工业化和城镇化原本是人类创造财富的伟大创举,但低质量的城镇生活却并没有让更多的居民更加幸福,甚至反而感觉不如乡村生活,尽管那里没有城市的繁华,但也不像城市生活那样使人抑郁、焦虑甚至愤懑”。[8]而从城乡的资源结构、历史沿革、发展现状、生活习惯等因素考虑,人类空间分布从农村走向城市是实现更为自由平等社会的最佳选择。

(五)时代解析:城镇化的宗旨是人的全面发展

在城镇化进程中,重视人的全面自由发展是城镇化发展的终极价值取向,同时人的全面自由发展也是马克思主义思想理论发展的主线及其人学思想发展的最高目标。马克思的人学思想认为人的全面自由发展至少包括人的身心全面发展、人的活动能力的多维性发展以及个体与群体的协调性发展等三大方面的内容。其中,身心全面发展是人的全面自由发展的基础,人的活动能力的多维性是人的全面发展的具体表现,人的个体与群体性发展的协调统一是人全面发展的社会性、历史性融合。促进每一个人的充分、普遍发展是城镇化的宗旨,贯穿于城镇化的整个过程。城镇化不能只是停留在外在数量的变化上,更要注重质量的提高,要让农村转移人口真正地产生自我效能的内在“质变”和作为城市居民的内在幸福体验。城镇化进程中的人的全面自由发展必须注重两个特性:一是在促进物质资料生产发展过程中必须凸显人自身生产力的发展。人在生产力发展过程中始终处于主体性和主导性地位,物质生产力的发展必须依托人自身生产力的发展而得到更大发展。二是人的自由全面发展具有历史阶段性特征。在生产力相对落后和奉行“生产主义”特质的时代,城镇化的发展往往导致“物的城镇化”快于“人的城镇化”的异化。在物质生产力水平极大提高并导致传统城镇化发展弊端日益暴露的时候,城镇化的转型发展才逐渐成为政治经济学问题的主要逻辑性思考。而在具体的操作实践中,不同的社会发展观、政治经济观会对城镇化的发展路径产生重要影响,从而导致人的全面自由发展在城镇化进程中的较大差异,但无论如何,人的全面自由发展的主线始终没有被叛离。

二、高等教育与城镇化的密切关系

传统城镇化过于追求物的数量增长而忽视了人自身的质量提升,并导致了土地城镇化明显快于人口的城镇化。因此,必须将“物的城镇化”传统观念转变到以重视人自身生产力提升的新型城镇化发展思路上来。而人自身生产力的发展必然要求教育为其提供人力资本来源。一般而言,受教育程度越高,人所具有的人力资本量越大,其就越容易融入现代城市生活和提高其城市化水平。

(一)高层次教育缺失是制约新型城镇化的根本性因素

中共中央国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》中提出在城镇化快速发展过程中,存在一些必须高度重视并着力解决的突出矛盾和问题,比如:“随着农业富余劳动力减少和人口老龄化程度提高,主要依靠劳动力廉价供给推动城镇化快速发展的模式不可持续;随着资源环境瓶颈制约日益加剧,主要依靠土地等资源粗放消耗推动城镇化快速发展的模式不可持续;随着户籍人口与外来人口公共服务差距造成的城市内部二元结构矛盾日益凸显,主要依靠非均等化基本公共服务压低成本推动城镇化快速发展的模式不可持续;工业化、信息化、城镇化和农业现代化发展不同步,导致农业根基不稳、城乡区域差距过大、产业结构不合理等”。这些矛盾和问题的产生不能全都归结于教育,但在诸多方面都与教育问题,特别是高层次教育缺失密不可分。农村转移人口要真正地融入城市,最重要的一点就是要在城市中找到一份相对稳定的、可以维持基本生活的工作。有了稳定的生存保障,进城农民才可能进一步地去思考和分享市民所应有的其他权益。而实现这一切,高层次教育起着关键性作用。伯提内莉和布莱克(Bertinelli & Black)的研究明确提出,国民平均受教育年限每提高0.72年,其城镇化水平就会相应提升一个单位。[9]城镇化中的“人化”主体包括长期进城务工农民、从农村转入城镇定居的新市民、失地农民等群体。近十几年来,教育的迅速发展使这些群体的整体受教育水平有了巨大的提高,但仍然存在着明显的不足。特别是在接受高等教育方面,农村与城市居民比例更是有着巨大的差距。这对城镇化的影响是多方面的。当下,城市“民工荒”现象的本质,一方面是预示着我国“人口红利期”即将结束;另一方面则在很大程度上体现了农民教育机会的缺失或教育发展的不均衡。这导致一部分有知识、有技能的新型农民工不再愿意接受低薪工作,而大多数的农民工群体更多的是苦于没有基本的现代化工作技能,比如基本的计算机操作技术、娴熟的现代交流工具管控能力、现代化大生产的器械操作技能等。因此,新型城镇化进程必须注重提高农民的教育水平,特别是高等教育水平。

(二)高等教育的数量规模与城镇化发展水平密切关联

高等教育的发展必然推动城市人口数量的增长,进而推动城镇化的扩大发展。而且,“随着地方政府对高等教育管理权限的不断扩大,高等教育对地方经济发展的促进作用日益明显,其区域化特征日益彰显”。[10]而城镇化、工业化的发展必然推动经济的发展及其对高层人力资本需求的增长,进而推进高等教育的更大发展。“我国高等教育加速农村人口向城镇转移,汇聚人力资源、提高人口素质、推动科技发展和产业升级,推动了城镇化进程”。[11]不可否认,高等教育与城镇化的发展具有逻辑上的密切关联。国外学者沿袭人力资本理论的路径,将高等教育发展对经济的增长扩大到城市化水平的提高上,通过研究发现高等教育通过对生产效率的提高来推进城市规模的扩大。[12-13]从我国城镇化率与高等教育发展关系的统计分析,也可以得出一致的答案。

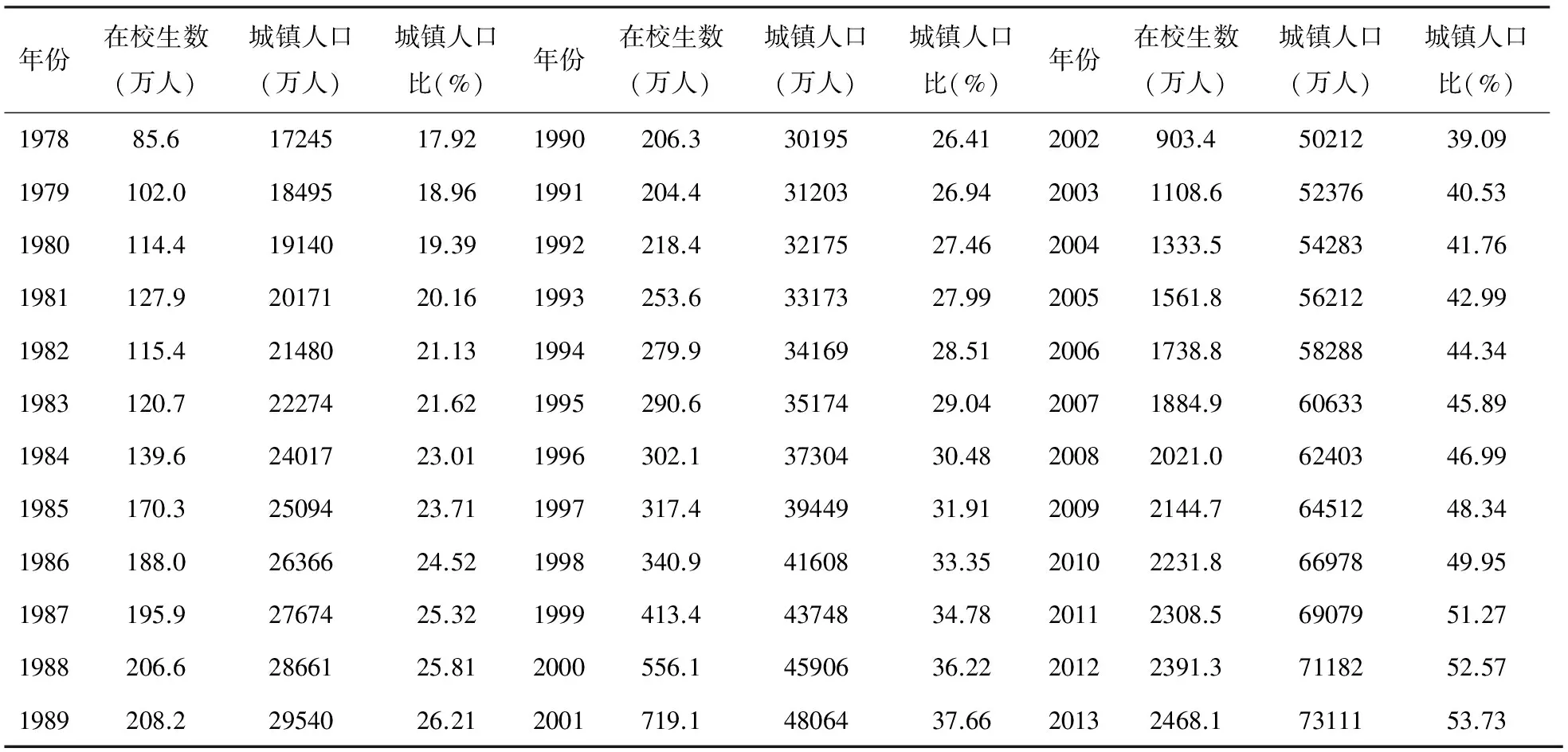

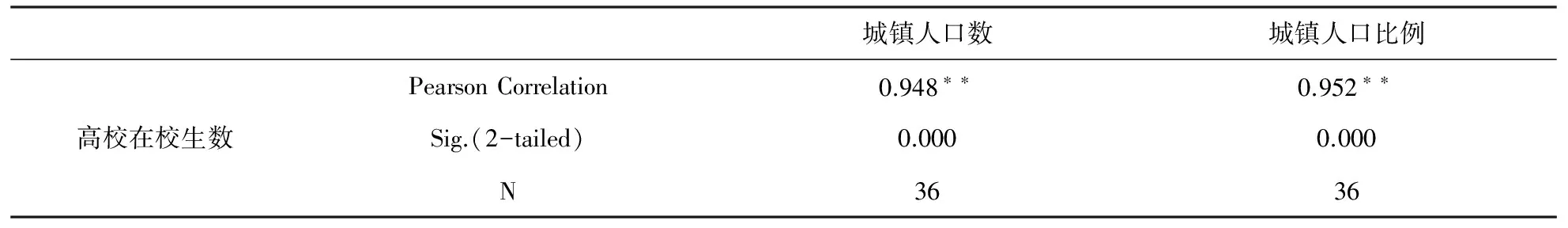

由表1,我们可以看到,自从1978年我国改革开放以来,总体上我国高等教育在校生规模逐年攀升,城镇人口数及其占全国人口的比例也呈现逐年上升的趋势。表2的相关分析也表明,近三十多年来,我国高校在校生数与我国城镇人口数及其所占全国人口比例的变化显著正相关(P<0.001),两者的相关系数分别为0.948与0.952,相关系数属高度相关。由此可见,我国高等教育与城镇化发展密切相关的理性判断同样可以得到实证检验支持。

表1 1978-2013年我国高校在校生数和城镇人口数

表2 1978-2013我国高校在校生数与城镇人口数、城镇人口比例的相关分析

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(三)高等教育是实现人口市民化目标的高效途径

来自农村的大量高校毕业生是推进城镇化进程的最有效、最直接和最彻底的群体。绝大多数的农村大学毕业生都会进入城市工作和定居,实现社会阶层的向上流动。在实现“人的城镇化”进程中,高等教育的作用无疑是最具成效的。无论是推进城镇化中的“四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路,促进经济转型升级和社会和谐进步”,还是解决城镇化发展中“存在一些必须高度重视并着力解决的突出矛盾和问题”,比如“市民化进程滞后”等,抑或是促进人的“全面自由”发展,高等教育都具有无以比拟的优势。农村大学生先到城市接受高等教育,后在城市“安居乐业”的过程,是农村人口实现市民化和真正融入城市生活的一个“无缝对接”过程。有学者研究指出“在我国城镇化道路持续深入的过程中,教育事业也不断取得新进展,其中对城镇化影响最为深刻的就是高等教育扩招”。[14]改革开放几十年来,来自农村的高等教育学生人数不断增加,特别是高等教育大规模扩招以来,高校农村生源比例不断上升。当下,特别是在高职高专院校,农村生源已经占据主体地位。每年几百万的农村家庭子女在高校毕业后直接进入城市就业,成为了加快推进我国城镇化进程的积极力量。高校毕业生在城市定居往往又会带动其父母和亲友进城生活或工作,甚至会拉动整个小家族的城市迁移。这一带动作用使得高等教育对城镇化的推动作用倍增。

三、人本城镇化对高等教育的时代诉求

就像现代化的社会离不开现代化的教育一样,推进以人为本的城镇化进程首先要实现“教育的城镇化”。城镇化的人本属性以及高等教育与城镇化的密切关系必然要求高等教育为城镇化的进一步发展提供更多动力支持。

(一)长期诉求:着力提升高等教育大众化水平

高等教育的进一步发展是我国经济发展、社会进步以及国民教育需求不断提升的必然结果,同时这也是推进新型城镇化进程的必然诉求。高等教育对于促进农村人口的城市迁移和提高其城市融入水平和质量都具有无以替代的重要作用。对于新生代的农村家庭子女而言,接受高等教育,进而进入城市生活是绝大多数人梦寐以求之事。而义务教育的普及以及高中或中等职业教育入学率的大幅度提升使大量的农村家庭子女接受高等教育变得更为可行。高等教育的扩招更是让全国民众深刻感受到接受高等教育不再是一件遥不可及的事情。在教育发展大趋势以及对理想生活追求的驱动下,上大学已经成为众多新生代农民子女愿意为之而努力的内生需求。此外,随着高等教育大众化的发展,社会非农劳动部门对就业群体的学历需求存在普通提高的趋势,一些原本只需要中等学历教育的岗位,现在都纷纷提出了高等学历教育要求。新生代农村家庭子女要在城市中获取一份相对稳定、体面的工作往往需要接受较高水平的教育。因此,城镇化进程中转移农村剩余劳动力的当务之急就是要大幅度提高农村劳动力素质, 而教育文化素质不高是我国劳动力结构的重要特征。 2012年劳动力抽样调查数据表明, 全国就业人员中, 初中毕业生占48.3%,高中毕业生占17.1%,大学专科毕业生占8.0%,大学本科毕业生占5.2%,研究生及以上毕业生占0.48%。[15]总体而言,我国的整体教育水平比较低下,在教育中处于弱势地位的农村劳动力的教育水平更是不容乐观。因此,在将来比较长的一段时期内,进一步扩大高等教育招生规模,特别是面向农村家庭子女的录取比例,是新时期更好地推进新型城镇化的有效途径。中共中央国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》指出“目前东部地区常住人口城镇化率达到62.2%,而中部、西部地区分别只有48.5%、44.8%。随着西部大开发和中部崛起战略的深入推进,东部沿海地区产业转移加快,在中西部资源环境承载能力较强地区,加快城镇化进程,培育形成新的增长极,有利于促进经济增长和市场空间由东向西、由南向北梯次拓展,推动人口经济布局更加合理、区域发展更加协调”。配合这一城镇化发展现状和趋势,高等教育应该在规模、结构布局上给予适当倾斜,使高等教育的人才培养与区域城镇化和经济发展水平相适应,进一步提升高等教育服务城镇化全局的调节能力。

(二)阶段诉求:加强高等教育的服务体系构建

随着高等教育与经济发展关系的日益紧密,直接服务社会成为了高校的一大凸显职能。现阶段,我国新型城镇化的进一步推进需要高等教育为其提供更多的服务支撑。中共中央国务院印发的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》第十八章提出“顺应现代城市发展新理念新趋势,推动城市绿色发展,提高智能化水平,增强历史文化魅力,全面提升城市内在品质”;第十九章提出“树立以人为本、服务为先理念,完善城市治理结构,创新城市治理方式,提升城市社会治理水平”;第二十一章提出“坚持走中国特色新型农业现代化道路,加快转变农业发展方式,提高农业综合生产能力、抗风险能力、市场竞争能力和可持续发展能力”。这一系列新目标、新要求、新举措最终都要体现为对人的全面发展能力的提高,都可以通过高等教育得到更好地践行。当下,在推进我国城镇化发展的关键时期,高等教育机构应主动适应城镇化发展的需求,大力推进城镇化服务体系的构建。目前,高校至少可以加强以下三大方面的工作:一是加强新型城镇化发展研究中心或机构的建设,为城镇化的发展扮演“智库”角色。我国数量庞大的高等教育机构汇集了各行各业的学术精英和顶尖科研队伍,是我国重要的“智库”之一。高校可以为城镇化的发展提供重要的智力支持和发展动力。在具体实践中,包括对相关政策的制定和解读、相关方案的评估和出台、相关知识和文化的宣讲、相关社会氛围的营造、相关理念的社会引领,以及高校科技对地方生产的融入和推动等方面,高等教育机构都可以发挥重要的推动作用。二是加强高校、政府、企业联合,积极推进促进城镇化发展的协同创新机构或中心建设,提升高校科研直接服务城镇化的水平和效率。在这一过程中,地方政府,特别是乡镇政府要提供重要的政策支撑、平台构建和财政支持,而高校和企业务必主动适应,努力寻求实现学、研、产合作共赢的有效途径。三是加强面向农村、农业和农民的服务现代化农业大生产的教学和科研工作。农业科技知识的推广和服务是高校在这一工作中的主要和重要内容。农业知识的教学和传播工作也主要通过非学校教育的方式进行。因此,高校和政府可以探索和尝试校—镇、校—村直接对接、联合、帮扶的推进现代农业发展的新模式。

(三)直接诉求:积极发展类型多样的高职教育

从人力资本投资的视角而论,职业教育对提升农业转移人口的人力资本水平和提高其城市融入水平所发挥的作用是有效和直接的。对于文化水平总体比较低下的农民工群体或意欲进入城市务工的广大农民群众而言,接受一定层次的职业教育或职业培训更具可行性和针对性。在这过程中,高等职业教育具有其自身的独特作用和一定的群体适应性。从目前看来,要让所有的农业转移城市人口都接受高等职业教育并不现实,让所有的符合入学条件的农民工都接受正规的职业教育也不现实,因此,高等职业教育需要针对城镇化农业转移人口对高等职业教育需求的多样性和复杂性开设类型、层次多样的职业教育服务模式,以满足不同群体的个性化需求。首先,在正规教育中,高等职业教育招生的主体应该是进城务工农民中或由农村转入城市的新市民中接受过高中教育或中等职业教育的人员,职业院校可以独辟蹊径让他们通过特有的方式,更为轻松地进入高职院校,接受更高水平的教育。特别是对于一些已经在企业中就业,当仍需继续深造和职后教育的学员,高校要设置更具针对性的学习方式和途径。其次,对于一些奔忙于工作、家庭之间的大龄农民工,高职院校可以通过开设假期班、周末班或夜班的非学历教育形式来招收更多的学员;在有条件的地方,甚至可以采取“高校送教育、送培训下乡镇”的模式组织教学。在专业设置上,可以根据不同群体的需要进行“量身定制”“因需设学”,最大程度地服务于城镇化群体。再次,对农村转移人口的职业培训要充分考虑不同地区农业人口转移的特点,明确培训的针对性。同时,加强高校与企业的联合,积极探索将教学与生产实践、将教学与就业相结合的“订单式”培训服务,即学校根据企业的用工需求,组织广大农民群众在与企业签订就业协议的基础上开展培训。最后,有必要指出的是,政府在这一过程中必须发挥重要的政策支持和财政支撑作用,尽可能地让广大农民群众少交学费或免交学费就可以获取学习或培训机会,从而最大程度地提高他们参与学习的积极性。显然,在具体的实施过程中,还需根据民众的现实情况和学习需求不断地进行政策和教学方式调整,从而最大程度地服务于城镇化进程中的人力资本提升。

参考文献:

[1]曩洪汉,李长庚.英语构词法词典[M].上海:东华大学出版社,2013:348.

[2]Hoad,T.F..牛津英语词源词典[M].上海:上海外语教育出版社,2000:517.

[3]Eldridge, Hope Teasdale. The Process of Urbanization. In Joseph J. Spengler and Otis D, Duncan (eds.).

[4]Demographic Analysis. Glencoe: The Free Press, 1956.

[5]Meadows, Paul. Introduction. In Paul Meadows and Ephraim H. Mizruchi (eds.), Urbanism, Urbanization and Change: Comparative Perspectives. Reading: Addison-Wesley. 1969:2.

[6]周一星.城市地理学[M].北京:商务印书馆,1995:3.

[7]唐耀华.城市化概念研究与新定义[J].学术论坛,2013,(5):113-116.

[8]毛勒堂.批判和超越“生产主义”[J].教学与研究,2007,(7):55-60.

[9]金培.坚持以人为本,才能实现高质量的城镇化[N].经济参考报,2013-02-07.

[10]Bertinelli, L.& Black, D.. Urbanization and growth. Journal of Urban Economics. 2004,(1):80-96.

[11]夏鲁惠,于今.中国高等教育区域发展报告[M].北京:国家行政学院出版社,2011:5-6.

[12]李鹏飞.推进城镇化建设中的高等教育问题研究[J]. 南京理工大学学报(社会科学版),2013,(3):46-53.

[13]Black, D.& Henderson, V. A theory of urban growth. Journal of political economy,1999,(2):252-284.

[14]Glaeser, E. L., Saiz, A., Burtless. G., et al. The rise of the skilled city. Brookings-Wharton Paperson Urban Affairs, 2004:47-105.

[15]赖德胜,郑勤华.当代中国的城市化与教育发展[J].北京师范大学学报(社会科学版).2006,(5):27-35.

[16]国家统计局人口和就业统计司.2013中国人口和就业统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2013:149.