大学国际化的内涵审视

——基于多视角的诠释

余 平

(华南师范大学 教育科学学院,广东 广州 510631)

自20世纪80年代后期以来,国内学者对大学国际化探讨早已从理论转变到实践阶段,并形成一系列诸如战略意义、发展策略和行动建议等成果。然而,由于学术界对何为大学国际化仍未达成一致的认可,其内涵的界定也有各种各样的观点,这也影响了大学国际化的深入开展。美国著名学者阿特巴赫指出:“国际化是高等教育的重要趋势,但也是被人广泛误读、片面化理解的概念,需要从各个视角去解读。”[1]基于此,本文对大学国际化的内涵进行重新审视,并尝试从概念群的比较、大学国际化发展历程、策略模型和价值等方面进行梳理和诠释。

一、大学国际化本体内涵

为理解大学国际化内涵,需要从其本身出发,并通过相关概念群进行辨析与比较,以明确大学国际化的基本要义。大学国际化、高等教育全球化和跨文化教育是属于三位一体的概念群,三者之间既有本质的区别,在某种程度上又有一定的辩证逻辑。

(一)大学国际化、高等教育全球化与跨文化教育的本质区别

学者们普遍的做法是将这三个概念不加区分,并同时作为世界教育发展的大背景得以使用。其实,这三个概念有着不同本质的内涵,可以从视角说、关系说、文化说加以说明。

1. 视角说

加拿大学者间·奈特(Jane Knight)曾明确表示全球化和国际化之间的区别:“全球化从整体的视角来反映世界的流动、融合和转变,它是一种超越国家边界的流动,涵盖经济、知识、人才以及价值观等方面,并根据各国的自身的历史、传统文化等方面施加影响;相比之下,国际化是从国家层面的应对举措、实施战略来应对全球化的影响而采取的一种适合国家特性的方式。”[2]由此可见,全球化和国际化在高等教育范围内,反映的是不同视角。前者作为整体世界变化的倾向,而后者是强调面临世界变化的环境,国家(大学)所应对的措施与战略。在高等教育领域,跨文化教育是以国际理解的视角出发,探讨不同国家(院校)之间开展跨学科合作项目,并通过主动的互动式教育,研究不同的文化对学生的影响,关注不同文化之间的差异,使得不同文化的学生能够相互交流、理解、相互学习。从这个角度来说,跨文化教育强调不同国家(院校)之间以理解为视角的动态性概念。

2.关系说

关系说呈现概念群之间建立的关系网。国际化与全球化、跨文化虽然都包含超越国家界限的各种教育活动因素,但国际化体现的是由国家所主导的世界秩序,并深刻地反映国家间的一种战略性关系,历史根源于新殖民主义和冷战背景下大国政治竞逐,因而国际化生成的关系网必然囊括国际标准、国际环境、国际资源等要素;全球化不仅是各国间竞争的过程,并反映一种更为激烈的持续秩序化,在这基础之上全球化实际上就是各种力量的交汇、碰撞和融合。[3]因而,全球化生成的关系网就涵盖了生产要素跨国流动、全球经贸的市场化和国际网络化等要素。因此,在此建立起来的大学国际化和高等教育全球化的内涵就不能等同式地理解。至于跨文化的概念,其内涵虽同属于国家(院校)间的一种交际关系,尤其是文化层面上更多表现为互动、交流、冲突和融合,是各国间双向的流动,通常需要文化团体间的互动关系,主张对话交流和相互尊重,建立起来的关系网络就包括理解差异、尊重文化多样性等要素。

3.文化说

大学国际化、高等教育全球化和跨文化教育单从文化层面来解读,也具有一定的差别。国际化强调国家的身份和文化认同的表征,这种身份的认同是一国公民对自己所属那个国家的认知,如政治、文化、族群等要素的评价和情感。大学通过国际化保存与传播知识、文化、遗产,使得师生在不同文化中得以体验与理解,来增强对民族文化的认同。因此,大学国际化是以各国及其文化的适应、保存、延续为基础;全球化强调世界整体文化的融合与统一,以文化的同质作为基础。在这种情况下,具有共性的文化样式也逐渐成为全球通行标准的状态。跨文化超越了国家的界限,以不同民族文化的联系为提前,强调各国文化的包容与互动。

另外,其他学者也从三者概念出现和使用时间的不同进行区别[4],如大学国际化、跨文化教育在20世纪70年代被欧美等发达国家广泛使用,高等教育全球化则出现在60年代后半期,并由于三者使用时间不一,其目的指向和影响范围也呈现一定的差异。

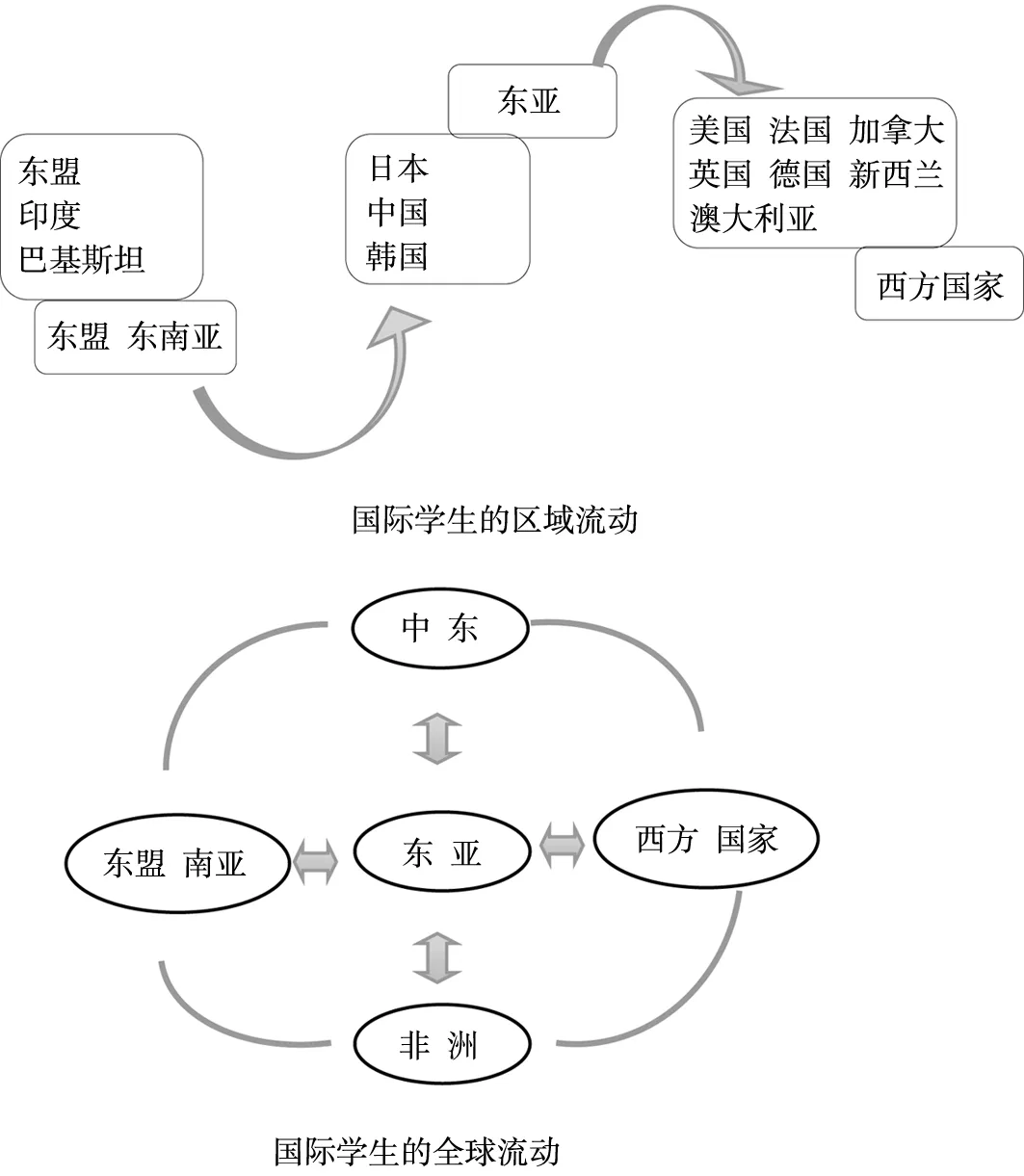

(二)大学国际化、高等教育全球化与跨文化教育的辩证逻辑

大学国际化、高等教育全球化与跨文化教育又有一定的辩证逻辑关系。首先,在高等教育全球化进程的推动下,国际化和跨文化为大学、高等教育机构带来全新的动力和发展机会。全球化的教育环境、资源和载体必然会影响高等教育中信息、知识和人才等多方面的国际流动,启发各国政府、学术机构制定政策和项目以应对社会、市场的变化,促使大学国际化、跨文化教育深入发展。比如,在高等教育全球化的背景之下,各国都要求高等教育能够培养出具有国际视野,适应国际竞争优势的人才。大学和高等教育机构可以通过发展国际化来实现该要求,其缘由在于:一方面大学国际化的发展能够带来一定的优质资源,可以通过跨文化教育达到理解文化的多样性,以此来增强处理国际事务的能力。另一方面大学国际化使得国际学生形成联动,彼此间的学习探讨有助于科研水平的提升。其次,大学国际化、跨文化教育的进一步深化与变革,必然会推动全球化的发展进程,使这三者形成联动,走向更高的螺旋。以国际学生流动为例,各国高等教育机构通过实施国际化战略以吸引留学生,从而引发国际学生的区域流动。在这一过程中,伴随着不同国家、地区高等教育机构实施政策的影响力以及不同文化的差异,国际学生的区域间流动可能会上升至全球的高度,最终达到国际学生全球流动(如图1所示)。这样,在高等教育全球化背景下,就形成了学生流动由区域间向全球性发展的路径。也就是说,在全球化的背景下,大学国际化、跨文化教育是可以在一定程度上发展至全球化的高度。

图1 国际学生流动图[5]

综上所述,大学国际化的本体内涵蕴涵国家(院校)机构与知识社会环境之间的一种动态关系。国家(院校)将国际化作为一种策略,是基于全球化背景下知识、资源的传递与共享,并结合国际标准、国际环境、国际资源等生成的国际化网络。通过文化领域,大学国际化具有国家的身份和文化认同的性质。这也不难理解学者们对大学国际化的普遍共识是“将‘国际的维度’融入到国家至(院校)的教学、研究与服务等诸项功能中去”[4]。

二、从历史角度来看国际化的内涵变迁

不同时期的大学国际化因其规模、内容而有所区别。以历史角度观照国际化的内涵变迁,可以进一步清晰大学国际化的基本属性,明确大学国际化内涵的变化是由政治、经济、文化、学术等多方面推动形成。

(一)追寻纯粹知识与学术期:大学国际化的起源

学者们普遍认为现代大学产生于欧洲中世纪时期,其中包括了著名的博洛尼亚大学(University of Bologna)、萨莱诺大学(University of Salerno)、牛津大学(University of Oxford)、剑桥大学(University of Cambridge)、巴黎大学(University of Paris)等。大学自产生以来便被赋予知识传播的历史使命,这种传播超越了国界,不受国家、地区的政治和经济等外部因素的制约。传播的主力军以教师和学生为主,他们往往需要经过远途的迁徙才能在各个大学之间流动以学习和传播知识,从而使大学在起源之时便具有国际性特征。事实上,早期的中世纪大学在教师和学员的人员结构上具有很高的国际比例。如博洛尼亚大学作为当时欧洲法律中心,教师和学生大部分来自于欧洲各国。他们不受地域影响,往返于各大学之间教书和求学,虽然旅途艰险,但真正体现了追寻纯粹知识和勇于冒险的精神。同时,中世纪大学是以拉丁语作为共同的教学语言,学生可以到各地大学学习课程,大学相互承认授予相应的文凭,这也呈现了大学国际化的最初形态。正是追寻纯粹知识和学术的动因,大学国际化在起源阶段其内涵更接近大学最初的本质,即“现代大学被赋予推动普遍性知识的责任,各大学在知识的传递和学术的交流中便流淌着国际化的血液,因此大学从诞生开始便属于国际化的机构”[6]。另一方面,在该阶段大学之间的国际交流,多表现为个体性和随机性,因而不具备组织化和规模化的条件。作为原始阶段的国际化,其内涵表现更加纯粹,并不受各国的政治、经济、文化的整体影响。

(二)民族和国家身份的彰显:大学国际化的利益趋向

民族主义的兴起和国家身份的彰显极大地影响着20世纪的现代大学。大学不再是从属于社会机构的附庸,继而转变为社会、经济和政治目标的中心。在这种情况下,大学国际化的内涵脱离了以往追寻知识的普遍性和纯粹的学术交流,取而代之的是服务于国家的利益趋向。这正如赫尔巴特所指出:“民族主义和国家观念的到来,使得高等教育的内涵发生根本性的转变,普遍性的知识追求的学术化趋向已经被国家身份和需要的发展所替代,内附的政治、文化考量超过了学术的考量。”[7]以国家利益为中心的大学国际化主要表现为三个方面:一是高等教育体系从欧洲传播到世界。由于欧洲殖民国家对殖民地的统治,对应的欧洲式的大学模式在美洲和亚洲俨然形成了复制体,如印度和美国是英国的模式、中国和日本是德国的体系;二是个体性和随机性的交流被更具有组织性、针对性的活动、项目所取代,小范围的精英学者的跨国交流基本被禁止,语言的通用性也不复存在。[8]以英国为例,英国的所有民族精英基本在本国的高等学府如牛津或剑桥接受教育。在这个时期出现了以国家为主导的项目,比如富布莱特的跨国间的学者项目、国际研究发展项目、教育援助和结盟项目等,这些国际化项目实施的主要目的是为国家服务,并着眼于利益同盟体的发展,特别是到了美苏“冷战”期间,大学国际化的活动、项目和计划直接上升为国家间政治斗争和联盟的工具;三是学术研究的合作与交流。与以往不同的是,建立在国家利益为基础的学术研究主要是依靠政府机构来推动。同盟国之间签订相应的协议形成互动,研究人员依靠国家的资助,去开展合作研究、语言学习等方面。以美国对泰国的高等教育援助为例,自20世纪50年代末以来,美国为泰国高等教育提供了课程、教师教育等方面的援助。包括了1989年夏威夷大学帮助泰国建立20所职业课程的学校;同年,美国科罗拉多州立大学为亚洲技术学院的开设提供教师和技术援助,该所大学也成为了泰国境内具有美式政治、文化倾向的国际学校。因此,在该阶段的大学国际化教育活动,必然受到内在的政治、文化的因素影响,并与国家利益、民族主义相联结。显然,这与最初单纯追求知识的普遍性和学术交流有着本质的区别。

(三)经济竞争与人才的考量:大学国际化的全球竞逐

20世纪90年代以来,世界形势发生重大变化,大学所面临的环境日新月异。经济竞争逐渐成为国家间追逐、竞争的核心,大学国际化的活动不再是政治斗争的工具,更多地强调对国家经济的推动作用。这意味着大学要通过实施国际化战略以此增强对经济发展的贡献。进一步来说,在知识经济时代,知识间的创造和传播将成为推动经济发展的强大动力,科学技术的作用日益凸显。欧美发达国家率先实施国际化战略,从而为经济的发展带来全新的动力。比如,美国充分利用大学教育资源的优势,通过招收大量的留学生及对外输出教师,形成了大学国际化产业,为经济带来巨大创收。据统计,美国的大学国际化产业一年总收入高达2000亿美元。[9]其来源主要有两大方面:一是大学的资源吸引全球范围的人才流向美国,为其提供智力支持;二是国际留学生高额的费用和生活费也增加了美国的教育产业收入。在全球化的引领下,各国间经济竞争最终可归结为人才的考量。大学国际化对培养创新人才具有重要意义,并通过培养创新起点、形成创新精神、提高创新能力等方面发挥作用。首先,通过大学国际化能够为师生提供国际化视野,有利于人们及时了解国际目前研究的学科热点以及国外先进的科学技术等;其次,大学国际化能够吸取国内外优秀文化的精髓与理念,从而为培养具有创新精神的人才提供思路;再次,国际化能让大学参与国际科研合作,并从实践的科研成就中得到创新训练,从而提升创新能力。

在当前的状况下,如何培养具有国际竞争核心力的创新人才成为各国高等教育面临的关键问题。基于此,大学国际化的内涵被赋予了新的诠释。加拿大学者间·奈特指出:“在经济的全球竞争和人才战略的考量下,大学国际化的内涵发生更为深刻转变,在这种情况下高等教育的目的、功能和传承的过程应与国际性、跨文化和全球化的维度相结合,并通过国家政策以及其他利益相关者的政策的引导以完成国际化的使命。”[9]受此影响,发达国家纷纷通过增大办学规模、提高大学质量,并建立国家间的合作项目等做法来推行大学国际化。同时,发展中国家也积极应对,通过大学治理改革、实施国际化战略、积极引进世界顶尖大学的人才培养模式以及师资引进等方式进行推动本国的大学国际化。可见,该阶段的大学国际化已经超越了国家的界限,并形成国家、大学和市场三股主力军。大学国际化的动因也日显多元,不仅涵盖政治、经济、文化、科技、学术等第一层次等组成要素,也包括了国家、国际组织、区域、高等院校等第二层次的主体要素。这恰如特彻斯所强调:“国家、大学在国际市场中的竞争力是推动大学国际化的重要因素,尤其是作为战略过程的国际化在高等教育机构更是凸显中心地位。”[10]

三、策略模型构筑下的大学国际化内涵

理解大学国际化的深刻内涵,不仅可从历史与比较的角度作为逻辑起点,亦可从大学国际化的策略模型中窥探。建立在多维视角以及组织管理基础上策略模型,大体可以分为两种类型:一是理想策略模型,二是实践策略模型。

(一)理想策略模型下的大学国际化内涵

大学国际化的理想策略模型是以多维理论作为研究的视角,旨在解决国际化背景下国家(政府)与院校之间如何发展的问题,对该问题的不同阐释生成了内夫(Neave G.)的“国家——院校”模型、戴维斯(John L. Davies)“象限”模型和范迪亚(Van Dijk)和梅耶(Meijer)的立方体模型。

1.内夫的“国家——院校”模型

内夫是最早研究大学国际化的策略模型。他认为就大学国际化的内涵在策略层面上,体现的是国家与院校在之间呈现的是一种动态的平衡。内夫根据国家层面在国际化进程中的影响与作用,将国际化的发展策略分为典型性的两种模型,一种是国家行政导向型(Administrative Orientation),这是指直接作为中央行政机构指定战略规划,与其领导的基础缺乏一定的联系;第二种是基层院校驱动型(Base Unit),该模型是通过各学院活动的服务和协调机构,中央机构并未发挥作用。事实上,内夫模型也被称之为“中心”模式和“非中心”的模式,体现了国家与院校之间的关系度。[11]内夫进一步说明,二者的关系可以划分为“限定型”(Definitional)和“详尽型”(Elaborative)。前者完全体现大学国际化的策略是受到内部机构的制约与影响,后者则充分考虑到政府的规定和导向。因此,内夫通过这两个维度构成一个矩阵的策略模型,形成了大学国际化发展的一个基本方向。

2.戴维斯的“象限”模型

约翰·戴维斯立足于系统的观点:大学国际化的内涵就组织策略来说是在与国家的利益平衡的斗争和获益渠道中转变。[12]基于大学国际化的发展方向,他提出大学国际化策略的两种不同维度。第一个是策略的X维度,即国际化策略是作为一种局部的策略还是一种系统的策略。第二个是策略的Y维度,即大学将国际化作为一种边缘策略还是中心策略。他构建了一个大学国际化策略“象限”模型,这样四大象限就代表了四种策略模型(如图2所示)。A)系统的—边缘的:大学国际化组织比较系统,但没有体现院校发展的重点;B)局部的—边缘的:国际化发展程度比较低,国际交流方面比较单一,大学国际化组织比较零散;C) 局部的—中心的:大学国际化活动是有限的,但是具有一定的组织性;D)系统的—中心的:该类型大学国际化程度比较高,既有组织性又具有灵活性。戴维斯认为,在四种“象限”策略模型的构筑下,大学国际化能够朝向正确的发展方向。

图2 戴维斯国际化策略象限图

3.范迪亚和梅耶的立方体模型

荷兰学者范迪亚和梅耶从战略管理的视角出发,提出了“国际化立方体”(International Cube)的扩展模型。[13]该模型是在戴维斯的二维框架基础上的调整与完善,并增加了管理方面的内容。在他们看来,大学国际化的内涵应建构在管理理论的基础上,其策略至少有三个维度:政策(Policy)、支持(Support)和实施(Implementation)。政策维度体现大学国际化的重要程度,以“边缘的/中心的”表示;支持维度体现大学对其国际化活动的对应类型,以“单向的/相互的”表示;实施维度表示大学国际化的实施方法,以“特定的/系统的”表示。由此,立方体模型可以形成八个单元(见表1)。

表1 范迪亚和梅耶“国际化立方体”模型

(二)实践策略模型下的大学国际化内涵

除了理想状态的解析外,在实践层面上对策略模型进行分析也可以为国际化内涵提供新的视角。实践层面的策略模型构建,是在大学国际化管理过程中生成,也可以称之为“活动的策略”。间·奈特指出,大学国际化的活动策略应归为四种:与研究有关的活动、与教学有关的活动、与技术援助和合作发展有关的活动、课外活动和机构服务。[14]关于这一点,我们亦可从鲁兹基(Rudzki)的“阶段式”模型、卡罗纳·哈姆(Karola Harm)的“主体——行动”模型和奈特的“圆周”模型中得知。

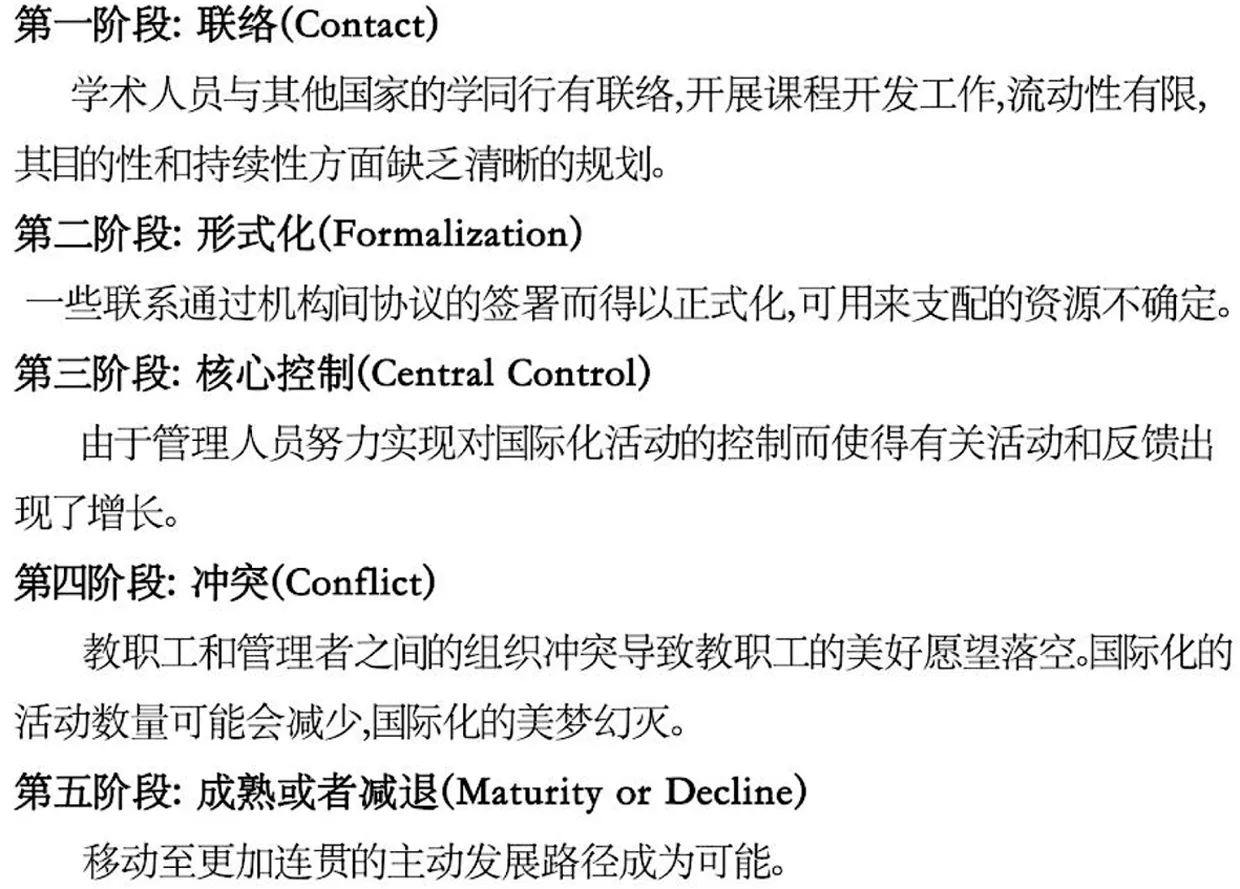

1.鲁兹基的“阶段式”模型

鲁茨基在多年的实践基础上提出大学国际化策略的“阶段式”模型。他认为,大学国际化内涵是一种为实现大学在教学、研究等功能的发挥以及保持卓越,进行组织变革、课程调整等的实践过程。大学国际化策略应包括了四个关键性的维度:(1)学生的流动性;(2)教师的发展;(3)课程的创新;(4)组织的变化。建立在该策略模型基础上,可划分为两种模式:被动模式和主动模式,每一种模式都有一定的“阶段性”特征,并且在一定条件下,被动模式可以转换为主动模式。被动型模式主导的大学国际化的发展经历了联络、形式化、核心控制、利益冲突、成熟或者减退的艰难时期(如图3所示)。每个阶段虽附有不确定的因素,但仍有所突破、持续,因而能为大学国际化的策略实施提供一定的帮助。

图3 鲁茨基的大学国际化被动模式[15]

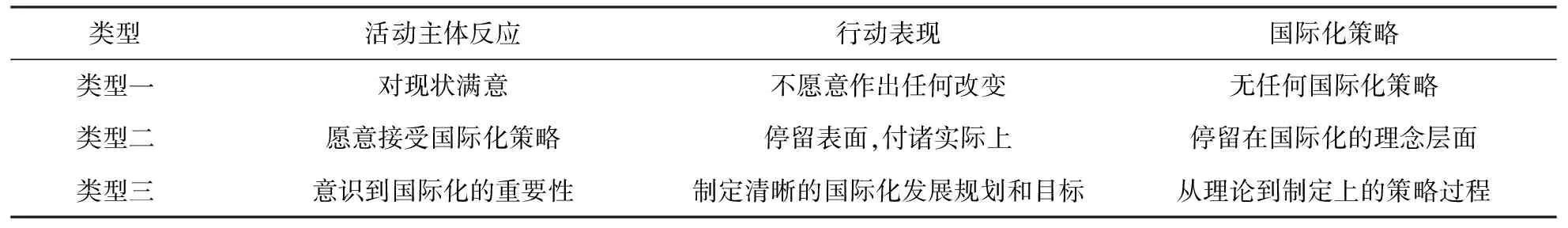

2.卡罗纳·哈姆的“主体——行动”模型

卡罗纳·哈姆从大学国际化的个案中提出了“主体——行动”的策略模型。他认为,高校的国际化策略主要包括三种:一是故步自封、僵硬化的模式。活动主体对当前状态异常满意,行动上也不愿意作出任何改变。二是被动接受型的模式。活动主体虽然接受国际化策略,但在实际行动上只是停留在表面,付诸行动和计划比较少。第三是主动接受型的模式。活动主体意识到国际化的重要性,并通过制定一系列的策略来保障其实施。该模式也能清晰反映不同高校对国际化所呈现的“主体——行动”的画面,这对于评估大学国际化具有一定的意义(如表2所示)。

3.奈特的“圆周”模型

间·奈特将大学国际化的进程看作是一种从理念萌发到制度成熟的循环过程,因而被称之为“圆周”模型(Cycle Model)。她认为,大学国际化的发展应从实践或活动去理解,囊括五大阶段的双向流动:一是大学国际化理念、意识的生成,尤其理解国际化对学生、专家学者的重要性;二是大学国际化维度的建构,并与大学的职能形成联动;三是以组织和管理战略为理论,建立大学国际化发展的综合性规划并付之于实施;四是建构大学国际化的质量保障体系,评估已实施国际化的各项目;五是基于大学国际化的效果与影响,制定相应的奖励体系。事实上,奈特的“圆周”模型可以理解为将大学国际化置于战略管理层次,并为不同层次的实施机构提供借鉴参考,具有一定的实践意义。

表2 卡罗纳·哈姆的“主体——行动”模型[15]

四、多元价值导向:大学国际化的本质属性

大学国际化之所以存在和发展,是由其本质属性决定的。探寻大学国际化的本质属性,有助于理解国际化的真正内涵。正如知识的生产与传播是大学存在的本质价值与属性,当今大学的国际化发展更是体现了一种多元价值的导向。在实践内容上,大学国际化的多元价值表现为:课程理念的多元化、人才流动的多元化和国际合作的多元互补特征等。

(一)大学国际化的多元价值诉求之要义

诚如上述分析,大学国际化的发展在不同时期呈现阶段性特征,并体现了不尽相同的价值导向。中世纪的大学国际化追寻纯粹知识和学术交流以满足社会的人文主义精神需求,体现了人文主义的价值导向。关于这一点,恰如教育先哲纽曼等人所提到的:大学作为传授普遍知识的殿堂,应该形成知识的整体,自由的知识或哲理应成为大学的目的,大学的本质也由此确定。[16]20世纪的大学国际化因民族和国家主义的兴起,形成了以国家利益为载体的形式追求实用化,服务于政府,体现了一种实用主义的价值导向。21世纪以来,大学国际化在全球范围内形成了以知识为主体来追求知识网络的共享与构建,以此来满足全球化所带来的各种需求,体现了一种多元价值的导向。这意味着不同大学之间的知识生产需要通过国际化的传播形成知识共享网络,并在不同知识领域的交流、碰触中促进知识的发展,最终达到多元化的学术繁荣景象。也就是说,作为一项国际性的事业,大学所赋予的探索真理和发现知识需要在不断的国际相互学习与借鉴中才有可能取得进步。事实上,大学国际化的多元价值导向是有选择性的。大学要以整合资源为前提,并结合自身的发展历程和所处环境,适时地突出优势领域的知识和选择不同层次的社会需求,从而实现大学与社会的共同发展。

(二)大学国际化多元价值导向的实践内容

实践作为大学国际化的最终表现行为,在内容上也体现了多元价值,主要体现在课程的多元化、国际化人才流动的多元化以及国际化合作等多元价值。

1. 课程的多元化

课程是实现大学国际化的重要载体。课程的多元价值导向,主要指的是课程的普适性。它使得学校课程能够兼容并包,教学内容的丰富多彩。基于此,课程的多元价值导向应满足三点要求:一是课程蕴涵多元的视野。课程的设置立足于国际性的视野,以开拓文化理解为新动力,在多元文化视野中寻求文化的自觉;二是课程内容坚持多样性原则。大学国际化的新指标,让课程内容摒弃以往统一的观念,取而代之的是内容更加多样性,如课程内容涵盖了社会的各个学科,并将跨文化理解、国际合作精神等内容融入课程体系之中;三是课程坚持个性指向。课程的多元价值取向是以尊重个人、发展个性、培养自我责任意识为前提。大学国际化下的课程在融入中西方多元文化基础上,需要进一步提炼以达成自身富有特色的国际化课程体系。

2. 国际人才流动的多元化

当今大学国际化的最基本途径之一是人才流动的国际化。人才流动的多元价值取向,意味着它在人员的来源及交流方式上体现多元化。首先,人员的来源应包括教师、学生的国际化。大学的国际化的目标是培养学生具有多元文化素养、扩展学生的国际视野以及提高学生的国际沟通能力,而目标的实现需要通过国际化师资队伍来实现。由此可见,教师与学生的国际化同等重要。其次,人才流动的交流方式要多元化。为达到师资的国际化,需要利用多种路径,并结合教师的全球招聘、国际教师的互派与互访等方式进行。而学生流动的多元化主要指在时间上将长期和短期的人才交流计划相结合,在全球范围内尽可能形成多元化的流动网络。

3. 国际合作的多元互补

高校间的国际合作是大学国际化发展的关键因素。它包括了大学的国际化科研合作、国际合作办学及国际间的教育资源共享等方面。大学由于受制于资源、条件等,形成不同的优劣势。高校间的国际合作能够实现资源共享、战略启迪,达到共同进步的目标,这正是体现国际合作的多元价值导向。也就是说,大学之间以多元互补作为国际合作的共识,通过互派代表团访问、学术交流和合作、开拓境外教育市场等,解决国际上校际之间资源共享的有效形式,从而有效地推动大学的国际化。

参考文献:

[1]吕林海. 解读高等教育国际化的本体内涵[J]. 全球教育展望, 2009, (10): 55-60.

[2]KNIGHT J. Internationalization of Higher Education: New Directions, New Challenges [M]. Paris: International Association of Universities, 2006: 16-20.

[3]SCOTTP. Globalization and Higher Education: Challenges for the 21stcentury[J]. Journal of Studies in International Education,1998, 4(1): 3-10.

[4]黄福涛. “全球化”时代的高等教育国际化[J]. 北京大学教育评论, 2003, (4):93-98.

[5]SUGIMURA M. International Student Mobility and Asian Higher Education Framework for Global Network[Z]. Asia-Pacific Sub-regional Preparatory Conference for the 2009 World Conference on Higher Education in Macau in China, 2008: 7.

[6]CLERK KERR. Higher Education Cannot Escape History: Issues for the Twenty-First Century[M]. Albany: State University of New York Press, 1994: 132.

[7]ALTBACH. Internationalize American Higher Education Not Exactly [J]. Change, 1998, 30(4): 36-39.

[8]HANS DE WIT. Internationalization of Higher Education in the United States of America and Europe: a historical, comparative and conceptual analysis[M]. Westport, CT: Greenwood, 2011: 111-113.

[9]席酉民, 郭菊娥, 李怀祖. 中国大学国际化发展特色与策略研究[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2010: 25-37.

[10] TEICHLER U. Internationalization as a Challenge for Higher Education in Europe[J]. Tertiary Education and Management, 1999: 5-23.

[11]WIT H D. Managing Higher Education International Cooperation: Strategies and Solutions [R]. Paris: UNESCO, 1992: 166-169.

[12] DAVIES J L. University Strategies for Internationalization in Different Institutional and Cultural Stetting: A Conceptual Framework[J]. Millenlum, 1998,11(3):68-80.

[13]DIJKHV, MEIJERK. The Internationalization Cube: A Tentative Model for the Study of Organization Designs and the Results of Internationalism in Higher Education[J]. European Education, 1990, (4): 25-47.

[14]RUDZKI R. The Application of a Strategic Management Model to the Internationalization of Higher Education Institutions [J].Higher Education, 1995, (4): 421-437.

[15]袁琳, 袁利平. 西方高等教育国际化策略模型述评[J]. 现代远距离教育,2012, (3): 44-47.

[16]纽曼. 大学的理想[M]. 徐辉, 顾建新, 何曙荣, 译. 杭州: 浙江教育出版社, 2001: 15.