积极心理健康教育为立德树人提供精神支柱

心理健康教育肩负着立德树人、深化素质教育、营造和谐心理氛围和提供积极精神支柱的特殊使命。正如鲁迅所说,我们的第一要著,是在改变国民的精神。

实现“国家富强、民族振兴、人民幸福、社会和谐”的中国梦,关键靠人才,基础在教育,重心在心理。心理健康教育肩负着立德树人、深化素质教育、营造和谐心理氛围和提供积极精神支柱的特殊使命。正如鲁迅所说,我们的第一要著,是在改变国民的精神。

2015年6月9日,贵州省毕节市七星关区4名儿童服农药中毒死亡,给我国心理健康教育再次敲响警钟。李克强总理批示,除了整改问责外,要求悲剧不能一再发生。这不仅是对地方政府、学校、家庭和社会提出的要求,更是给新形势下的心理健康教育提出了更高的要求——心理健康教育要从消极补救迈向积极预防,从化解痛苦迈向创造幸福,从治标不治本迈向标本兼治,从沿袭照搬西方迈向自主创新,进而形成独具民族特色和中国气派的心理健康教育新体系,为国家富强、民族复兴、人民幸福、社会和谐提供不竭的精神动力。

一、我国积极心理健康教育思想独具特点

我国心理健康教育事业从上世纪八十年代起步,从无到有,从小到大。教育部先后出台了一系列政策、文件,有效提升了各级各类学校心理健康教育的科学性、规范性、针对性和实效性。尤其是《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》明确提出“加强心理健康教育,促进学生身心健康、体魄强健、意志坚强”,为未来心理健康教育创新指明了方向。在上级各项政策指引下,我国的心理健康教育事业取得了前所未有的成绩和成效。

毋庸讳言,我国传统心理健康教育主要沿袭美国上世纪中后叶的“问题式”“病理式”模式,侧重针对少数人的问题诊断、补救和矫治;缺乏面向全体,以预防为主,开发全面心理素质、促进全面发展的先进理念和举措。因而,尽管各级各类学校对心理健康教育越来越重视,但是面对越来越激烈的竞争,越来越复杂的挑战,根本无法从源头上杜绝悲剧的反复上演。

为克服西方心理健康教育被动性和补救性的不足,弘扬中华刚健有为、自强不息的优秀传统,以及积极预防、标本兼治的中医养生思想精华,在世界积极心理学运动的感召下,我们创立了以“塑造积极心理,奠基幸福人生”为使命的积极心理健康教育。如果从“正心、修身、齐家、治国、平天下”儒家经典和“扶正祛邪”传统中医精华算起,我国的积极心理健康教育思想,比西方的积极心理学至少要早两千多年,并且内涵比世界积极心理学单一的Positive(积极的、正面的)更丰富、更辨证,既包含积极、正确、正面、正向,又包含端正、守正、扶正、矫正的意蕴。

积极心理健康教育坚持与时俱进,从全面建设小康社会,顺利度过中等收入陷阱,实现习近平总书记提出的国家富强、民族复兴、人民幸福、社会和谐的“中国梦”的高度出发,将正心、修身的传统经典与当代社会主义核心价值观有机统一,提振中华民族之元气、正气,通过立德树人深化素质教育,形成了固本培元、扶正祛邪、标本兼治的积极心理健康教育新体系,凝聚了中华几千年思想精华,实现了对中华优秀传统的继承与发扬,对西方积极心理学思想的借鉴与超越,独具中华民族特色、中国气派。

二、我国积极心理健康教育影响广泛

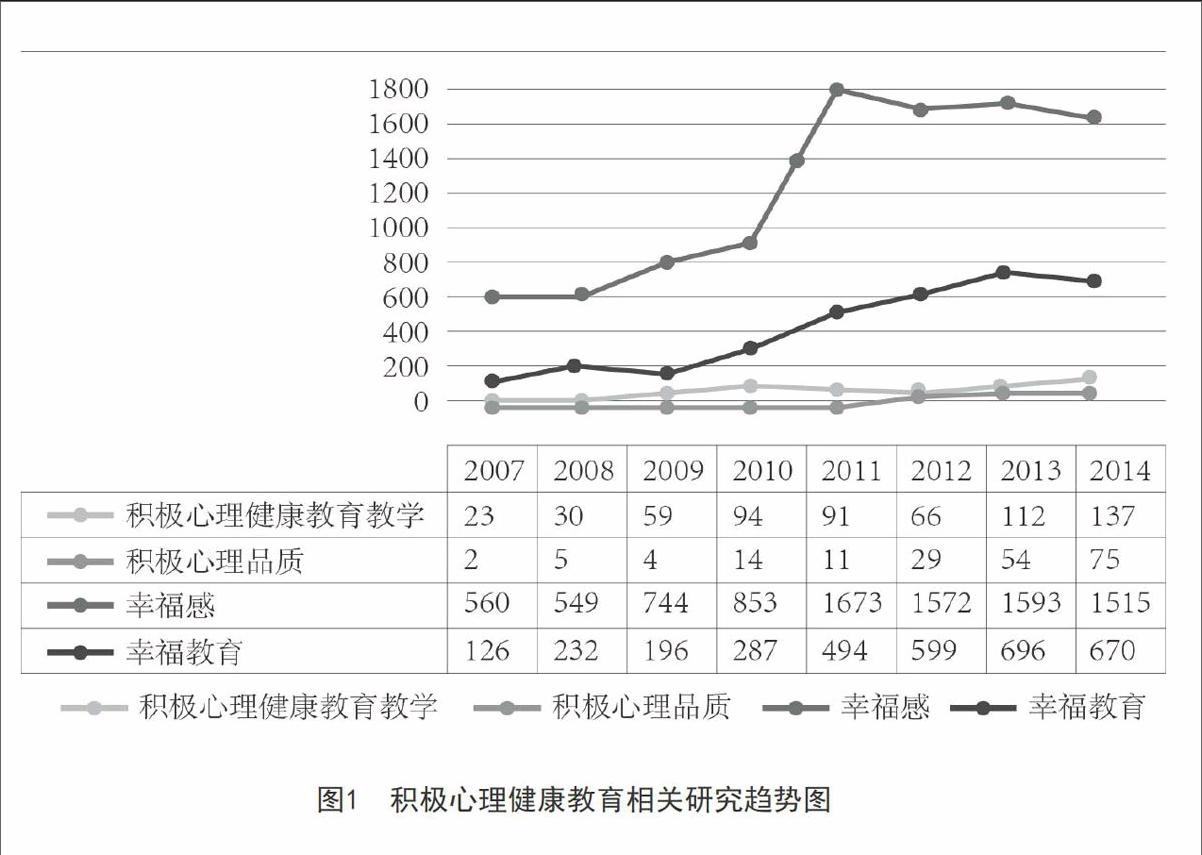

从趋势来看,从2007—2014年,积极心理健康教育教学和积极心理品质的相关研究整体上都呈现上升趋势,尤其是幸福教育和幸福感的研究更是高位运行。(见图1)说明积极心理健康教育正在迈向对幸福的高位追求。

社会各领域对于积极心理健康教育和积极心理品质的兴趣也在日益高涨。分别以“积极心理健康教育”“积极心理品质”为关键词输入百度进行搜索,收集的题目中含有关键词的文章分别为24300和57200。说明积极心理健康教育深入人心,影响广泛。

短短几年积极心理健康教育就覆盖了各级各类教育领域。以各个学段的积极心理健康教育为关键词进行检索,收集到文献731篇,分别为:小学生积极心理健康教育72篇,占整体的9.85%,中学积极心理健康教育481篇,占整体的65.8%,大学积极心理健康教育93篇,占整体的12.72%,职业学校积极心理健康教育54篇,占整体的7.39%,特殊教育学校积极心理健康教育31篇,占整体的4.24%。其中中学开展的积极心理健康教育研究与实践最多,小学和大学居中,职业院校和特殊教育学校开展的研究和实践相对较少。

以各个学段的积极心理品质为关键词进行检索,收集到的文献一共有30503篇,分别为:小学生积极心理品质10800篇,占整体的35.41%,中学生积极心理品质11900篇,占整体的39.01%,大学生积极心理品质7720篇,占整体的25.31%,职校生积极心理品质83篇,占整体的0.27%。其中中小学和大学开展的积极心理品质的研究与实践较多,职业院校开展的研究与实践相对较少。

三、我国师生积极心理品质整体良好

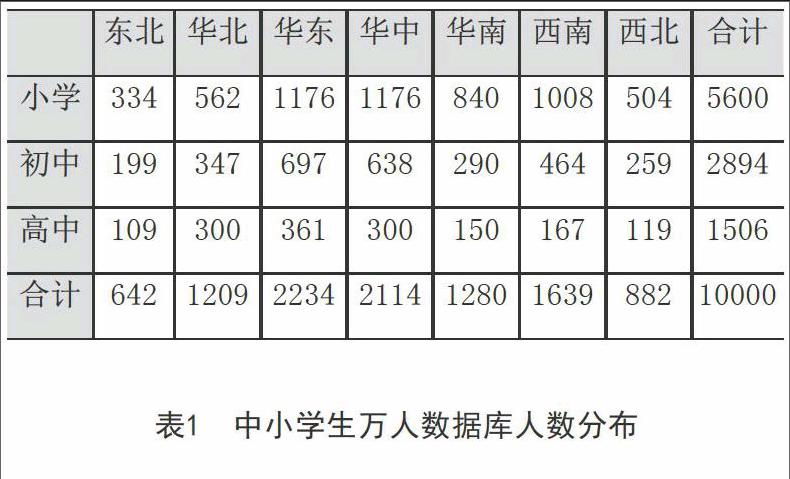

我国师生积极心理品质主要表现为六大维度。积极心理健康教育核心是塑造积极心理品质。我们通过全国七大区抽样建设的万人数据库分析,(见表1)在借鉴积极心理学人格力量和中国传统美德基础上,经过探索性和验证性因素分析,提炼出积极心理品质结构要素,分为六大维度21项品质(其中,中小学15项,大学20项,教师21项)。

这六大维度分别是:知识和智慧——认知的力量;人际和社交——情感的力量;恒心和毅力——意志的力量;公正和合作——利群的力量;节制和忍让——律己的力量;信念与境界——超越的力量。六大维度对应着21项品质,分别是:创造力和好奇心、热爱学习、多角度看问题、思维和洞察力、爱和被爱、友善、社交智力、热情活力、勇敢和坚持、真诚、领导力、团队精神、公平、谦虚、自制、宽容、审慎、信念和希望、幽默风趣、感恩、审美。根据心理学规范以及六大维度的功能,建起了积极心理品质立体结构图。(见图2)

师生积极心理品质总体水平良好。我国教师六大维度21项积极心理品质总体水平良好,超过中数,表现出教师整体心态积极向上。发展得最好的三项品质为感恩、社交智力和诚实,发展较差的三项品质为幽默风趣、友善和洞察力。

测评结果发现,中小学生积极心理品质发展总体属于中等偏上水平,在六个维度15项积极心理品质中,爱、合作力和信念希望发展最好,创造力、真诚和领导力欠缺。

小学生发展最好的是合作力、信念希望、友善,这可能与新课程提倡的合作学习有直接关系;小学生发展排后的是创造力、真诚、领导力,这暴露出小学教育还未彻底摆脱传统文化压抑创新的阴影。初中生发展最好的是合作力、爱和幽默风趣,说明初中生在延续了小学生合作力优势的基础上,新生长出对情感的关注和对生活乐趣的热情,散发出青春活力;初中生发展欠缺的基本上延续了小学生的特点,即创造力、真诚、领导力都没有发生实质性变化,为初中教育敲响了警钟。高中生发展最好的是爱、信念希望和友善,反映出高中生情感的日趋成熟,三观教育的成效以及人与人之间关系的和谐,为成为合格公民奠定了扎实基础;但是创造力、持重和领导力欠缺,说明高中生情绪还不够成熟稳定,有时还表现出冲动特点。

四、我国积极心理健康教育

大有可为

1.将积极心理健康教育作为撬动素质教育的杠杆支点。幸福是人类的共同追求,最终追求。积极心理学创始人瑟里格曼提出了幸福的公式,总幸福指数=先天的遗传素质+后天的环境+自身能主动控制的心理力量。因此,提升幸福指数关键靠心理力量,只有具有了强大心理能量,学习和生活工作负担才能降下来,幸福指数才能提上去。素质教育核心是提升心理素质。因此,应该将积极心理健康教育作为解决学校教育教学低效、负担过重的突破口,作为立德树人、践行社会主义核心价值观、深化素质教育的杠杆支点。

2.引导学校心理健康教育转型升级。积极心理健康教育是关注幸福和发挥人类优势的科学,能够标本兼治,符合国内外潮流。因此,要大力宣传和实施积极心理健康教育,充分发挥校长统领作用,发挥心理教师专业引领作用,发挥班主任骨干带头作用,发挥全体教师学科渗透作用,发挥家长积极配合作用,全员参与,全面渗透,全程跟踪,形成家校社区立体网络和合力的长效机制,为心理健康教育提供新的生长点。

3.把握新时期心理健康教育的主动性、精准性和实效性。创新是民族进步的灵魂。创造力不足是一切问题的根源,真诚度不够是对生活、学习和做事缺乏热情和毅力的表现,缺乏领导力标志着对人和事缺乏统筹协调和驾驭能力,严重影响中国在崛起过程中的世界话语权和大国形象。这些正能量培养不起来,仅凭传统心理健康教育化解痛苦、困境和问题,是无法从根本上立德树人的;只有切实提升创造力、真诚和领导力,才能获得固本培元、扶正祛邪、标本兼治的效果。教师的风趣幽默是专业智慧高度发展的体现,也是教师热爱学生、热爱教育、工作游刃有余的机智表现,更是教师幸福感和寓教于乐的外显;教师对学生关心和因材施教程度直接体现在教师对学生的友善和洞察力上。因此,对教师加强幽默风趣、友善和洞察力培养应该成为“国培”“省培”和“县培”乃至教师自身专业发展和修炼的重中之重。

【孟万金,中国教育科学研究院心理与特殊教育研究中心主任,教授 】

责任编辑/肖茂红