国家翻译实践伦理探究*

任东升 张玉凌

(中国海洋大学 外国语学院,山东 青岛 266100)

国家翻译实践伦理探究*

任东升张玉凌

(中国海洋大学 外国语学院,山东 青岛 266100)

摘要:作为国家行为之一的国家翻译实践具有独特的伦理表现,既有对当下热议的忠实、差异、合作等翻译伦理关系的遵循,又有突破和发展。在国家翻译实践各主体的伦理关系中,爱国的伦理诉求是根本的,具有导向性,在爱国的伦理诉求下才会衍生出对他国“双重标准”的差异伦理及其内部事实上的合作关系。纵向来看,国家翻译实践的名义主体国家、组织主体国家级翻译机构、行为主体制度化翻译群落之间的伦理关系有其自身层次性和不同特点。

关键词:国家翻译实践;伦理;爱国;双重标准

一、引言

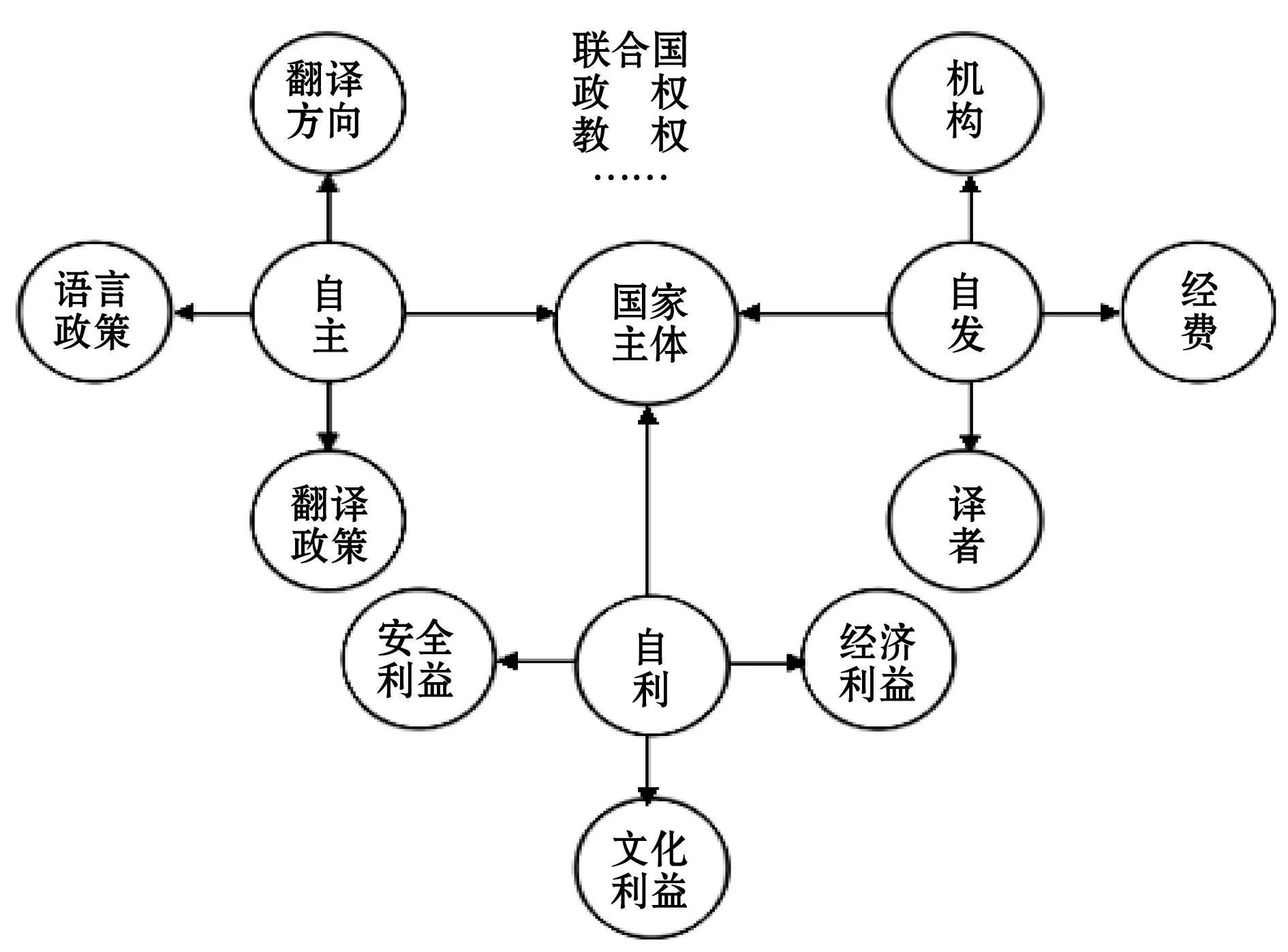

东晋释道安“转音如已,敬顺圣言”的佛经翻译主张体现了对佛祖的敬畏,[1](P24)而法国阿布朗古尔(1606年-1664年)“丝毫也不要怕”在外译法中把原著带上法国色彩的声明则体现出对他国文化缺乏尊重的态度。[2](P87)翻译研究中,文本关系是传统规定性翻译理论讨论的内容,而“翻译伦理讨论的是人际关系”。[3]国家翻译实践(National Translation Program)是“主权国家以国家名义为实现自利的战略目标而自发实施的自主性翻译实践”。[4]其自发性、自利性、自主性三重属性见图1。[4]

“国家”是其翻译行为的策动者、赞助人和主体,体现了国家对翻译活动的介入、干涉和操控。在该框架下,翻译成为一种被纳入“国家体制”的“国家行为”,具有强烈的意识形态性质。[4]因此,相较于一般的翻译实践或过程,国家翻译实践涉及的主体要复杂得多,包括形式主体国家、组织主体国家级翻译机构、行为主体“制度化译者”,[5]其伦理表现超越了当代西方学者对翻译伦理的认识。国家翻译实践框架下的伦理诉求,以及在此伦理诉求下表现出的翻译规范,值得探究。

图1 国家翻译实践属性图解[4]

二、翻译研究的伦理维度

伦理学有规范伦理学、德性伦理学、元伦理学之分。规范伦理学关注社会基本伦理规范和公共伦理秩序,而德性伦理则要看一个人是否具备了一定的德性或道德品质,而不仅仅是履行规范。[6]当代哲学家赵汀阳提出,伦理研究“重要的不是规范,而是规范的理由”,[7](P1)即要找出规范的价值依据,因为纯粹的规范是无根的,其正当性需要被证实,而非其本身的既定性质,“重要的是人性,而不是规范”。[7](P5)“德性”才是伦理学根本的起始性和支撑性概念。[8]翻译研究中,描写性研究是对规定性研究的反思与反拨,而伦理研究又是对前一阶段研究成果的反思与反拨,来补充描写性研究规避价值判断的不足。[9]由此可见,价值判断是翻译伦理研究的核心。

实际上,西方翻译伦理研究也一贯遵循了上述理论。韦努蒂强调“异化不是一种策略。这是在译文中表达的对外语文本和外国文化的一种道德态度”。[10]切斯特曼也表示他所倡导的伦理观点“并非基于权责概念,而是基于价值概念”。[11](P147)由此,我们不难发现:翻译伦理讨论的主要问题是翻译规范背后的道德价值,即是什么原因(价值判断)使得翻译活动的参与者遵循某种规范。在一种伦理价值的指导下,为实现该价值目标,在具体的操作层面上并不拘泥于某种特定的方法、策略或规范。

然而,翻译伦理研究也不能仅限于行为出发点的德性伦理学范畴,伦理毕竟也有规范性的方面。“伦理是人们行为事实如何的规律及其应该如何的规范”。[12](P89)从这一定义来看,伦理既描述事实上的伦理规律,又包含对实际现象的规范。翻译伦理研究也同样,既需要对翻译伦理事实进行描述性研究,又需要在德性伦理研究找到规范之依据的基础上,进行规范伦理学范畴的研究,即对翻译伦理现象的规范性研究,这样才能对翻译实践起到精神层面之外具体可操作的指导作用。

译界有关于普适翻译伦理的探讨,要在文化、政治、意识形态、信仰等各方面差异巨大的国际间建立各国都认可的普遍性道德标准,即便可能,这种标准也只能是一种“底线伦理”或者难以达到的“崇高伦理”。我们认为,既然翻译伦理讨论的是价值问题,由于价值判断的主体不同、实际情况不同,翻译伦理是一个相对的概念,受时间、地点、文化、意识形态、文本体裁等多种因素的影响,应该具体问题具体分析。

三、国家翻译实践伦理

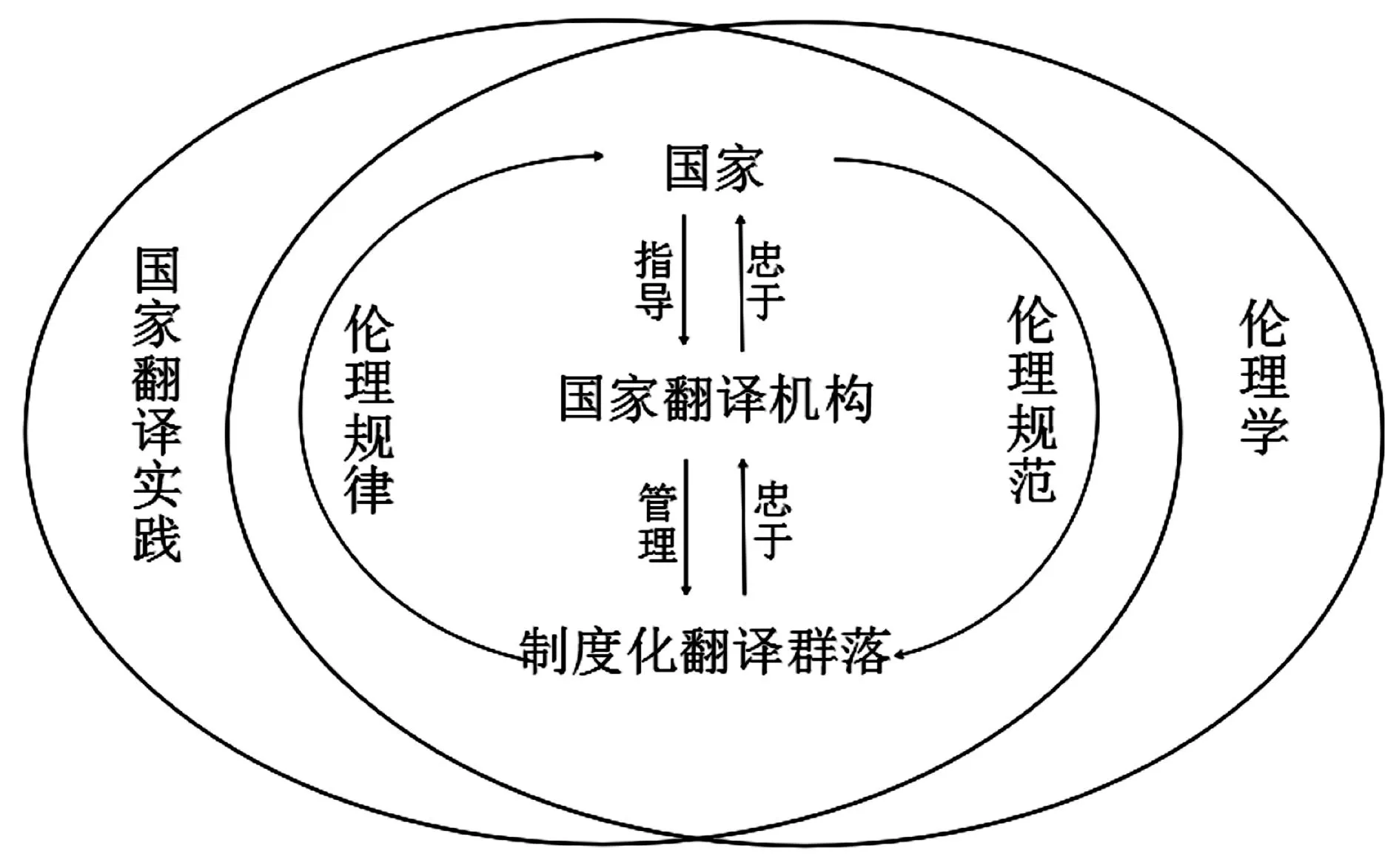

国家翻译实践伦理讨论的是作为一种“国家行为”的翻译实践,其主体国家、国家级翻译机构、制度化翻译群落(包括“制度化译者”、[5]制度化评论者、制度化定稿人、制度化出版者等)在进行翻译实践过程中的伦理价值诉求及由此衍生的伦理规范。其面向翻译行为及翻译行为主体,既包含对翻译伦理规律的描述性研究,又涵盖对翻译伦理现象的规范性研究,如图2所示。作为一种特殊的翻译实践,其伦理诉求相较于传统翻译伦理,既有遵循,又有突破。由于篇幅所限,本文仅对德性伦理学视域下的国家翻译实践伦理进行描述性探究。

图2 国家翻译实践伦理示意图

(一)忠实于“国家”——对忠实伦理的遵循与突破

自从有了翻译,似乎就有了关于翻译“忠实”的探讨,翻译研究发展到伦理阶段,有关翻译伦理中忠实的探讨仍然不在少数。谈到翻译伦理免不了谈忠实,是因为“翻译忠不忠实,这是一个价值层面的问题,因为‘忠实’本身是一项价值”。[13](P166)但译文是否忠于原作并不是翻译伦理中讨论的忠实,翻译伦理中讨论的忠实是人际关系方面的忠实,是翻译活动的参与者之间的忠实。这似乎与目的论的倡导者诺德提出的“忠诚”(loyalty)概念有相似之处,但虽然同样是强调人际关系,诺德的忠诚是目的性、功利性的忠诚,而非价值方面的忠诚。

作为“国家行为”之一的国家翻译实践,其高度的自利性要求其参与各方忠于其策动者、赞助人和主体——国家,翻译活动要符合国家利益,包括国家的安全利益、经济利益、文化利益。[14]参与各方的利益发生冲突时,以国家利益,尤其是国家的政治利益为重,如对国家主流意识形态的高度认同和自觉维护。国家翻译实践是国家自发召集的翻译活动,本身是一项有目的的活动,但我们不应把国家翻译实践的目的误认作其参与者的目的。实际上,参与各方忠实于国家的背后是他们爱国的价值诉求,这是国家翻译实践忠实伦理的核心所在。在国家翻译实践框架下,同样是忠实,但忠实的对象不再是传统翻译伦理讨论的原作作者、译文读者,而是国家,这既是对传统忠实伦理的遵循,也是突破和发展。在国家翻译实践中,翻译的整个流程都被制度化了,译者、评论者、出版者都是制度化的译者、评论者、出版者,出于爱国的价值诉求,他们忠实于国家,而外在表现为多种不同的方式(规范)。清末内外交困,清政府设立京师同文馆,翻译西学书籍,梁启超也大声疾呼“必以译书为强国第一要义”,他出于爱国的价值诉求,以一个评论者、建议者的视角批评同文馆的教育内容隔靴搔痒、不及实事,“言艺之事多,言政与教之事少。......不务其大,不揣其本,即尽其道,所成已无几矣。”[15](P40-41)美裔中国籍翻译家沙博理是一位“制度化译者”[5]他“越来越感到中国是我的国家”,[16]“我的根儿在中国”,[17]他一生致力于中国文学作品的译介,作为政协委员积极建言献策,发自心底地希望“让中国文化走出去”。[18]“搞文学翻译的人要明白翻译的目的为了什么......译者要有革命的立场观点,为了人民,为了党,为了全世界人民文化交流......”[19]这可以说是沙老从事翻译活动的价值导向。

在国家翻译实践中,爱国作为价值诉求,那些符合国家战略规划、现实利益、意识形态的文本就会成为首选或优选文本。在输出型国家翻译实践中,体现中国文化特色的,有利于“中国文化走出去”的文本会成为优选文本,译者翻译过程中,对不利于塑造国家形象的内容进行删改,评论者作出有利于外宣目的的评价。在外文局从事了大半生翻译工作的翻译家沙博理在被问到是出于何种考虑在译作中对原文进行调整、删减时,说到:“我们当时翻译主要看政治的效果。我们是对外宣传,要保留最重要的东西......为了让外国读者更好理解中国历史文化的本质内涵。”[19]在这种情况下,译者首先忠于国家,其次是原文作者,最后是译文读者。译文读者的需要和兴趣往往不是选材和翻译时考虑的重点,译文质量的“自评”高于接受系统的“他评”。在输入型国家翻译实践中,那些符合本国意识形态、有利于巩固统治的作品会被优先选择,如唐宋时期设立译场进行佛经翻译,上世纪五六十年代国家策划实施《马克思主义文艺理论丛书》的汉译等。译者忠实于国家,在爱国价值观的指引下,可能自觉或不自觉地既不忠实于原文作者,也不忠实于译文读者,因为删掉原文中与本国意识形态不符的部分就是对原文作者的不忠,而又不将此种改动在译文中加以说明就是对译文读者的不忠。《党的组织和党的出版物》(以下简称“《党》文”)被十次翻译成中文,其中九次存在“误译”,一直到文革之后才纠正之前的误译,在新中国成立之后的30多年我国一直无人怀疑过列宁原文是否真是论述文艺问题的。[20]《党》文译者们在特殊的革命时期的特殊身份,使“他们对《党》文的翻译,绝不仅限于‘语言转换’的层次,而极可能是‘革命自觉者’、‘革命思想家’的翻译”。[20]

(二)“双重标准”差异伦理——对差异伦理的遵循与突破

“差异伦理”是韦努蒂提出的翻译伦理概念,其核心即“在翻译中提倡一种尊重语言和文化差异的道德风气”。[13](P84)他试图以异化的翻译来突出翻译中那些被压制的、边缘化的话语,建构西方译坛对语言和文化异质的尊重,并以此破除欧美中心主义,挑战英语语言霸权和欧美国家文化霸权。[13](P84)韦努蒂强调“异化不是一种策略。这是在译文中表达的对外语文本和外国文化的一种道德态度”。[10]本文认为,国家翻译实践框架下的差异伦理表现为对本国和他国不同的“双重标准”。

在输出型国家翻译实践中,不论本国文化相对于不同国家文化是强势文化还是弱势文化,差异伦理都表现为对本国文化尊重的态度。例如,中国文化相对于欧美文化是弱势文化,而相对于非洲文化是强势文化,在对外译介中都尊重本国文化,而非表现为对他国主流价值观、意识形态卑躬屈膝委曲求全的态度,这正是国家翻译实践不同于追求经济效益的市场化翻译的特点之一,后者可能为了译作能在他国畅销而采取迎合译入语读者的策略。而在输出型国家翻译实践中不仅一定会保留,而且一定会彰显本国特色,凸显本国的价值观、文化、意识形态等。首先在文本选择上,体现本国特色的文本会成为优选文本,“外语文本选择”本身就可以产生异化的效果。[10]这些文本一般是中央有些单位专门介绍的......编辑部也会选择一部分作品。[19]新中国成立后大规模的红色文学翻译就是典型例子。作为中国三大国家级翻译机构之一,中国外文局的理念是“讲好中国故事,传播好中国声音”,这要求在翻译活动的整个过程包括翻译政策制定、行政管理、文本选择、翻译流程和编辑出版等各个环节都要将传播中国文化特色铭记在心。当今关于中国英语的讨论、倡导也是出于尊重本国文化、彰显中国文化特色的考虑。

制度与库恩所说的‘范式’类似,都常“从自身的知识系统寻求力量的整合,排斥异己的和创造的知识进入”。[21](P9)“翻译能够制造出异国他乡的固定形象,这些定式反映的是本土的政治与文化价值,从而把那些看上去无助于解决本土关怀的争论与分歧排斥出去。”[22](P359-360)[23]这在输入型国家翻译实践中表现地很明显。输入型国家翻译实践并不倡导差异伦理。虽然异国情调不可避免,但按照韦努蒂的说法,保留异国情调并不算异化,因为其并未质疑或颠覆英美文化中的价值观、信仰和语言的表达方式,更没有质疑或颠覆英美文化中的文学规范。[24]在输入型国家翻译实践中,首先会选择与本国文化、价值观冲突不大的文本,冲突太大则不作为选择对象,如果有冲突就把冲突部分删掉。在翻译过程每个阶段,如果语言方面的考虑与意识形态本质或诗学方面的考虑发生冲突,“意识形态本质或诗学方面”的考虑总会无可置疑地占据上风。[25](P39)

国家翻译实践也强调尊重差异,但尊重的是本国文化的差异,本国文化具有至高无上的地位,在对外互译中不可将其与他国文化相提并论。这既是对差异伦理的遵循,也是对其的突破和发展。

(三)机构内部事实上的合作关系——对合作伦理的遵循与突破

“合作”是皮姆翻译伦理中一个极为重要的概念。合作是翻译要达到的目标,而非手段、方式,译者要促进合作,采取中立的姿态,协调各参与方的利益,寻求共赢。[26]

国家翻译实践是一种自利性的翻译实践,其名义主体或法律主体是唯一的,这决定了其翻译不会倡导寻求共赢的翻译伦理,而是追求其反面——自利。其翻译活动也不会采取中立的姿态来协调原文作者与译文读者等之间的利益,而是以“我”为中心。

与国家翻译实践相对的概念是市场化翻译,市场化翻译根据其市场化的渠道以及成本核算等,有一国之境内和跨国、国际性的可能,体现的是节省成本、合作共赢的伦理诉求。联合国、欧盟等国际组织的翻译实践是超国家翻译实践,也可以采取国际合作的模式,例如,联合国对外发文时要求同一内容的文本,一种文字不能替代另一种文字,任何一种文字的文本都不享有原文的地位,这种翻译实践要求最大化对等的翻译,体现的是公正、平等的伦理。而国家翻译实践主体的唯一性决定其不寻求共赢的伦理,因此不可能采取国际合作的模式。沙博理曾在访谈中提到,“中国新文学在资本主义国家、在美国很轰动,国外出版社愿意把中国的作品译成英文,但他们有条件,编辑的权利在他们,而为了赚钱他们爱怎么改就怎么改,是翻译了我们的文学作品,但并不是真正为了传播中国的文化。”[19]显然,以传播中国文化为己任的国家翻译实践不可能采取这种国际合作的模式。另外,国家翻译实践有强大的国家财力作后盾,也不会为了节省成本而冒着质量不过关或者政审不合格的风险外包给国家级翻译机构以外的境内机构进行翻译。

然而这并不是说国家翻译实践不能采取合作的模式,Pym所说的合作共赢是一种价值理念,而从实践的方式来看,就我国而言,从古代的佛教译场到新中国成立后《毛泽东选集》的翻译,都是国家组织一批优秀的译者进行合作翻译的产物,是集体智慧的结晶,但是国家翻译实践的合作是组织机构内部的合作,其合作者是制度化的译者、评论者、出版者等(统称“制度化翻译群落”),既然如此,他们不论其国籍、价值观都是国家级翻译机构的雇员,都代表该国家的立场,其翻译理念必然倾向于本国一方,而非如皮姆所言采取中立的姿态。即使价值观或文化传统上有再大不同,他们也无权对译文进行自主修改,译文终稿还是会由该机构进行最终定稿、出版,当然国家级翻译机构在选择雇员时会选择自己信任的雇员,正如皮姆所言,合作永远只可能有限定数量的参与者,正如囚犯只会选择他们相信的伙伴参与越狱活动。[26]在国家翻译实践的内部合作中,合作各方的利益是一致的,都是国家的利益,因此不存在协调各方利益的问题。

国家翻译实践中并不寻求皮姆所说的实现文化共赢的价值理念,[26]因为其本质是自利性的。其合作在事实层面可能采取合作模式,但该种合作大多限于国家级翻译机构内部,同非国家级翻译机构进行合作或进行跨国合作的情形极少。这种合作模式也仅仅是事实上的合作,追求的是翻译的高质(以本国价值观、意识形态等来评判)、高速,这既是对Pym提出的合作伦理的遵循,也是对其的突破和发展。

(四)国家翻译实践三层次主体之间的伦理关系

从纵向来看,国家翻译实践的主体可以划分为三个层次。第一层是其形式主体:国家;第二层是其组织主体:国家级翻译机构;第三层是其行为主体:制度化翻译群落。

国家与国家之间,出于自利的目的,其伦理关系体现为一种“双重标准”的差异伦理,不仅在输出型国家翻译实践中表现为对本国意识形态、文化、价值观等尊重的态度,在输入型国家翻译实践中也不会完全尊重源语文化的意识形态、价值观等,而会根据本国需要对原文进行一定的删改或者在措辞方面对于己不利的内容进行弱化、美化等,所寻求的是自利,而并非如Pym所言寻求共赢的价值目标,也不存在事实上的合作关系。处于纵向关系的国家级翻译机构、制度化翻译群落,与国家之间的伦理关系体现为处于爱国的伦理诉求而忠实于国家。而处于同一国家内部的同一层级的不同国家级翻译机构之间、同一翻译群落内部是事实上的合作关系,以事实上的合作来实现爱国的伦理诉求。在国家翻译实践主体的伦理关系中,爱国的伦理诉求是根本的、导向性的,在爱国的伦理诉求下才会衍生出对他国“双重标准”的差异伦理以及其内部事实上的合作关系。

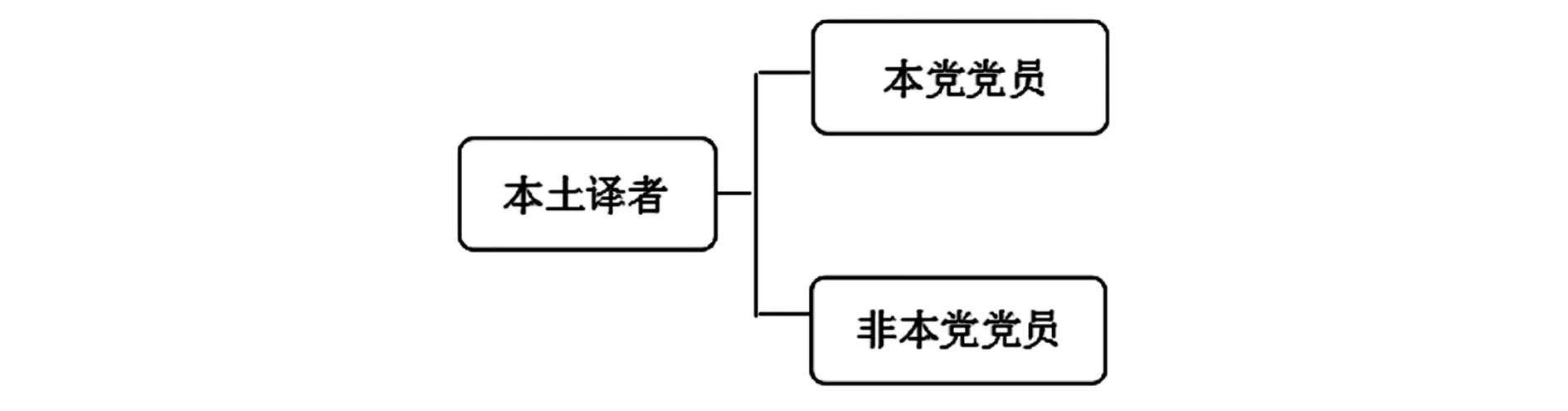

进一步细分,制度化翻译群落中的译者又分为本土译者和外来译者,译者身份与其翻译行为及支配其翻译行为的翻译伦理有着非常密切的关系。我们暂且根据国籍和党籍对国家翻译实践中的外来译者和本土译者的身份进行大体划分,如图3、图4所示:

图3 外来译者身份划分图

图4 本土译者身份划分图

国家翻译实践的文本大体可以分为政治性文本和文学性文本。对于政治性强的文本,翻译群落中最好有既加入了本国国籍又是本党党员的外来译者,这样的外来译者不仅目的语水平高,而且积极响应党和国家的召唤,主动性程度高,出于爱党爱国的伦理诉求对党和国家的忠诚度高,因此是对外型国家翻译实践的最佳译者,如中共党员爱泼斯坦参与了《毛泽东选集》的翻译。政治性强的文本翻译若请非本国国籍或者非本党党员的外来译者则属于聘请,译者主动性的强弱因人而异,总体来说不如“本国国籍+本党党员”的译者强。对于其中的本土译者来说,本党党员的译者属于被召唤的主动翻译,而非本党党员的译者则属于被指派的奉命翻译,主动性往往没有本党党员译者强,其翻译行为主要源于忠实于国家、忠实于自己责任的伦理。

四、结论

“翻译研究的伦理转向正是哲学认识深入的结果。”[9]国内的翻译伦理研究主要关注译者或译者群,还未涉及翻译的形式主体“国家”和组织主体“国家级翻译机构”,而国家翻译实践伦理研究均关注这三种主体,其研究的理论意义不言而喻。本文尝试从德性伦理学视角对其中部分伦理规律做了描述性探究。国家翻译实践伦理不应仅限于从德性伦理的视角描述其伦理规律,也应该在此基础上进行规范性研究,制定出具体可操作的国家翻译实践指导性规范。此外,国家翻译实践伦理研究可以结合政治学、传播学、价值学、译者行为、译者主体性等展开交叉研究。

参考文献:

[1] 道安.道行经序[A].罗新璋,陈应年.翻译论集(修订本)[C].北京:商务印书馆,2009. 24.

[2] 谭载喜.西方翻译简史[M].北京:商务印书馆,2004.

[3] 朱志瑜.翻译研究:规定、描写、伦理[J].中国翻译,2009,(3):5-12.

[4] 任东升,高玉霞.国家翻译实践初探[J].中国外语,2015,(3):79-85.

[5] 任东升,高玉霞.翻译制度化与制度化翻译[J].中国翻译,2015,(1):18-23.

[6] 吕耀怀.规范伦理、德性伦理及其关联[J].哲学动态,2009,(5):29-33.

[7] 赵汀阳.论可能生活——一种关于幸福和公正的理论[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[8] 李建华,邹晖.从规范走向价值的伦理学:问题、定位与使命[J].哲学研究,2011,(8):110-114.

[9] 许宏,滕梅.翻译研究伦理转向的深层动因[J].解放军外国语学院学报,2011,(5):86-91.

[10] 郭建中.韦努蒂访谈录[J].中国翻译,2008,(3):43-46.

[11] Chesterman, Andrew. Ethics of Translation[A]. Snell-Hornby M, Jettmarova Z, Kaindl K.ed. Translation as Intercultural Communication[C]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1995. 147.

[12] 王海明.伦理学原理(第二版)[M].北京:北京大学出版社,2005.

[13] 杨镇源.翻译伦理研究[M].上海:上海译文出版社,2013.

[14] 高伟凯.国家利益概念的界定及其解读[J].世界经济与政治论坛,2009,(1):80-85.

[15] 梁启超著,何光宇评注.变法通议[M].北京:华夏出版社,2002.

[16] 吴晓杰.沙博理:中国是我的国家[EB/OL]. http://www.gmw.cn/01wzb/2012-01/07/content_3458141.htm, 2012-01-07/2015-08-09.

[17] 余锦婷.专访沙博理:我的根儿在中国[EB/OL]. http://news.southcn.com/g/2011-03/30/content_22076779.http://news.southcn.com/g/2011-03/30/content_22076779.htm2011-03-30/2015-08-09.

[18] 沙博理.沙博理委员:让中国文化走出去[EB/OL].http://www.chinanews.com/cul/news/2010/02-03/2106563.shtml, 2010-02-03/2015-06-28.

[19] 洪捷.五十年心血译中国——翻译大家沙博理先生访谈录[J].中国翻译,2012,(4):62-64.

[20] 任东升,李江华.国家翻译实践的功利性特征:以《党的组织和党的出版物》重译历程为例[J].东方翻译,2014,(1):15-22.

[21] 王本朝.中国当代文学体制研究(1949年-1976年)[D].武汉:武汉大学,2005.

[22] 韦努蒂.翻译与文化身份的塑造[A].查正贤译.刘健芝校.许宝强,袁伟选编.语言与翻译的政治[C].北京:中央编译出版社,2001.

[23] 刘云虹.翻译价值观与翻译批评伦理途径的建构——贝尔曼、韦努蒂、皮姆翻译伦理思想辨析[J].中国外语,2013,(5):83-88.

[24] 郭建中.异化与归化:道德态度与话语策略——韦努蒂《译者的隐形》第二版评述[J].中国翻译,2009,(2):34-38.

[25] Lefevere, Andrew. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame[M]. London and New York: Routledge, 1992.

[26] Pym, Anthony. On Cooperation[EB/OL]. http://www.tinet.org/~apym/on-line/intercultures/cooperation.html, 2000-6-20/2015-06-28.

责任编辑:周延云

A Probe into Ethics in National Translation Program

Ren DongshengZhang Yuling

(College of Foreign Languages, Ocean University of China, Qingdao 266100, China)

Abstract:National translation program, as one of state acts, displays translation ethics of its own. It both abides by the ethics of faithfulness, difference and co-operation, and illustrates patriotism between the subjects involved in the program, which is crucial and guiding. The ethics of patriotism underlies a "double standards" to other nations as ethics of difference and ethics of international co-operation between the two. Ethics in terms of level difference and characteristics reveals among the three "subjects" of national translation program, namely the state as nominal subject, the state-level translation organizations as institutional subject and the translator groups as actual subject.

Key words:national translation program; ethics; patriotism; double standards

中图分类号:H315.9

文献标识码:A

文章编号:1672-335X(2016)01-0105-06

作者简介:任东升(1966-),男,河北井陉人,中国海洋大学外国语学院教授,博士,主要从事翻译理论、宗教翻译思想研究。

基金项目:国家社会科学基金一般项目“国家翻译实践中的‘外来译家’研究”(12BYY018)阶段性成果;外文局沙博理研究中心中国海洋大学基地研究成果

*收稿日期:2015-06-29