治理指标有意义吗?

——关于特定领域治理测量的新路径

[美]马特·安德鲁斯,[加拿大]罗杰·哈伊,[英]杰利特·迈尔斯著;吉磊编译

(1.哈佛大学肯尼迪政府学院,剑桥;2.政府研究院,伦敦;3.牛津政策研究院,牛津;4.华东政法大学政治学研究院,上海200042)

1 前言

公共部门治理测量的批评者认为,大多数常见的治理测量都是非理论的,而且包含偏见,只能描绘一国的发展状态。世界治理指数(WGIs)此类的治理测量把有关各领域的结果、过程和政策选择等方面的信息聚合起来,最终广泛地反映出一国的政治、经济和行政情况。如果把治理看作是权力的一般运作,这种测量是很有用的。但它只是一种诊断性的指标,往往只是重复了比较发展数据的发现。例如,公共医疗的测量都只能说明:经济情况较好的国家具有较好的一般医疗治理。指标应当是关于特定事务的可靠的指针或信号,而综合测量可以说做不到这点。

要设计出确实能起到指针作用,并且能指导治理诊断的指标,就必须在理论的引领下进行一定的调整,思考到底为什么权力在公共领域得以运作,它代表了谁。这些问题促使我们聚焦在特定领域的治理观念上,审视一套具体组织当中的权力运作,这些组织聚合而成了以地理或功能分界的制度生活的一个领域。例如儿童医疗或教育等。即使在同一个国家之中,不同领域的权力运作常常也是有差异的,因此,同时跨越多个领域对治理进行评估在理论上和实践上都很成问题。本文考察了儿童医疗领域的治理,发展出了一套测量指标,说明了治理反映在特定领域所取得的结果当中。

不同国家中,儿童医疗在行为体和背景等方面都各有不同。有些国家由捐赠者导向的卫生项目主导,另一些国家以早期儿童疫苗的市场供给为中心。即使有着相似的结果,各国的程序和政策也是有差异的。本文仅仅观察这些行为体的互动结果——5岁以下儿童存活率等福利测量,或者为了保证这些互动顺利开展,权力是如何运作的。结果指标有助于辨别出国家的治理结构对于本国背景而言是不是适当的,之后才能进一步讨论不同的环境最适合什么样的程序和政策路径。评估国家在特定领域权力运作的有效程度时,本文的研究路径把功能置于形式之前。

不过在建构治理指数时要对背景的某些方面进行控制。可以预测不同类别的国家在一般医疗和患病率方面是不同的。国家间存活率的差异很大程度上可以用人均收入来解释。低收入国家的5岁以下儿童存活率与中等收入国家存在显著差异,中等收入国家的5岁以下儿童存活率也确实和高收入国家有差异。研究者思考一国(治理)权力运作的好坏时,这种可靠的差异就是干扰项。因此,治理指标应当表明如何比较同等收入水平的国家。

本文呈现了一种思考治理指标的新路径,希望促进对具体领域的背景依赖型的结果测量进行探索。在结论部分,我们还提出了展开进一步研究的需要——对本文观点的理论研究和对具体指标的经验分析等。

2 关于治理测量的立场

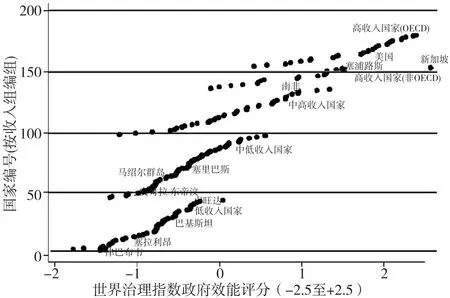

“治理”最基本的解释为“权力的一般运作”[1]9,或者如世界治理指数的创立者所定义的“一国权力运作的传统和制度”[2]1。世界治理指数被认为是最具影响力的治理测量[3]。考夫曼把各种独立的数据源聚合成“法治”“政府效能”等六项世界治理指标,结合了结果(例如“有效的医疗数据”)、过程和结构(例如任用精英和分权程度)以及政策选择(例如政府的规模、政府表现出亲商业取向的程度)。综合各种要素聚合而成的指数反映了一国权力运作(即治理)是否良好。图1是181个国家在“政府效能”方面的得分。水平轴的左端表示不良治理(负数)。

此类指数可以用于以一国为基准与其他国家进行比较,区分出较好的治理和较差的治理,并为治理较差的国家找出改革的选项。然而,批评者认为这类指数并没有那么有用,特别是在指导国家改善治理方面作用有限[4-6]。批评者质疑指数实际上测量的是什么,其维度评分中聚合了如此多的要素,而对于不同国家这些要素也是不同的。各国运用的数据源种类不同,却可能得出相似的评分,这就把指标的解释和运用复杂化了。例如,一国可能教育系统治理良好,医疗系统治理不良,但两者在“政府效能”测量上得分相似。这就难以解释图1中为什么新加坡比美国得分高,为什么基里巴斯得分高于马绍尔群岛或塞拉利昂,塞拉利昂和安哥拉又为何得分相似。

即使在同一领域具有相似的评分,在程序输入、分配与规定权力的过程方面,不同国家通常也是有差异的。例如,经济合作与发展组织(OECD)中国家的医疗领域都很强健,但他们的制度各有不同,有的国家(美国)较其他国家(瑞典)私营部门有更大权力。治理指标规定一些过程要优于另一些(这些较优的过程通常是改革建议的来源)[6]。但所有这些治理形式都同等有效吗?它们在不同的功能领域和各国当中都表现“良好”吗?“较优的”实践是否真的更好?那些看起来治理得更好的国家是否做法相同呢?

此外,治理指数采用的数据通常来自于以认知为基础的调查,这就带来了数据的偏见、有效性和可靠性等问题。数据真的只反映了被调查的小群体有偏见的观点吗?使用者相信指数可以代表一国的发展状态。正如图1的数据所显示,图上从左向右表示政府效能的评分由低到高,也正好是从低收入国家到中低收入国家,到中高收入国家,再到高收入国家。这也很清楚地体现在统计当中,“政府效能”等世界治理指数维度评分与人均国民收入之间有着很强的正相关性(181个国家的数据显示其相关性为0.76,显著性为0.00),一个国家发展程度越高,其治理水平也越高。

图1 181个国家世界治理指数政府效能评分,2007

这种治理指数就像一般健康状况评测一样,存在很多的问题:它们对某些群体存在偏差(例如年轻人通常比老年人的一般健康状况要好,即使这些年老者在同年龄段中拥有较好的一般健康状况);它们会遮蔽(需要运用更详细诊断方法的)具体问题;它们也很少有助于对疾病进行适当的治疗(一般健康状况差并不会得出问题在哪以及该怎么办的建议)。

考夫曼回应了这些批评,认为现有的治理指数是目前可以得到的最佳测量方法[7]。其中一些辩护意见是中肯的,世界治理指数等治理测量有助于将治理写入发展议程。但我们也认为,可以开发出更好的发展指标,真正能起到比较基准的作用,区分治理得较好和较差的国家(背景差异会导致对“较好”与“较差”的预期不同),并能以此为起点寻找提升治理质量的方向。要做到这点,首先要厘清这里涉及的理论问题,而这正是现有的治理指数所缺乏的。

3 治理的理论化

缺乏理论框架是导致治理指数模糊而不准确的原因之一[4-5]。理论可以帮助理解某个现象为什么重要[6],并去测量它。除了权力运作这一治理的一般含义,还需要进一步思考谁行使权力,代表谁以及为什么?回答了这些问题,有助于对这个现象进行适当的测量。

上市公司的研究文献对公司治理的界定回答了以上问题,它在公司理论中探索了公司治理。泰洛把公司治理定义为“进行制度设计以诱导或迫使管理层内化股东的福利”[8]4。该定义包含了治理的基本要素:(1)它关注机制(制度)如何起调控作用;(2)一系列代理人(管理者)行使权力的方法;(3)广大委托人群体(股东)的代表者;(4)将委托人(股东)的福利最大化的目标。总而言之,当特定的代理人行使特定的委托人授予的权力,委托人享有的福利不断增加的时候,即可称为善治。

在政治学和公共管理的文献中也有相似的定义。库伊曼把治理描述为“旨在解决社会问题和创造社会机会的,由政府和民间行为体参加的互动的总和”[9]4。希尔和林恩从管理的视角描绘了公共部门的治理:“法律、规则、司法裁决以及管理实践等机制通过与公共及私人领域的代理人联合,约束、规定并提供公众需要的产品及服务。”[10]4

这些定义都体现了授权的理念,关注的焦点是授权的目的——结果。在公共部门的语境下,政府是获得公民(委托人)授权的代理人,授权的明确目的是使各种社会福利最大化(结果)。政府可以在众多方面行使被授予的权力:获取和分配资源;塑造能力(人力的和物质的);通过法律或武力管理等。我们认为,当政府行使权力使得社会福利最大化时,治理是较好的;相反,社会福利未能最大化时,治理是较差的。以上定义都不是从过程、机制或者权力具体是如何行使的这些方面评估治理的。尽管我们认同泰洛、希尔和林恩的一些观点,但他们不认为,某种制度形式较之其他形式在所有情况下都必然指向或体现更好的治理。某种特定类型的过程和机制也并不必表明治理是否良好。我们主张,由于合法性、背景等原因,分配和塑造权力的治理制度、过程、机制等在不同的国家和领域中可能各不相同,最显而易见的是各国政府扮演的角色不同。一些政府角色、互动和机制可能能够更加有效地促进较好的治理结果。但首先要做的是:审视具体的组织领域(教育、医疗等),测量这些领域中互动的结果,并思考国家之间的背景差异。

4 聚焦组织领域

我们认为,必须在具体领域的背景中对治理进行评估。组织理论把这些具体领域定义为一套特定的组织,它们“作为一个整体,构成制度生活的一个公认的领域”[11]148。该领域包括了“供给者、资源和产品的消费者、监管机构和其他组织”,它们让特定的功能领域运转起来[11]148。对于治理研究来说,这样一个包含了多种行为体的系统是适宜的分析单位,特别是委托人和代理人不断地进行权力的分配、获取和管理,以完成某些具体的事情,并期望获得特定的功能性结果。整个领域多大程度上产生了预期的结果,可以反映出治理的质量。

组织领域具有一些重要的特征[12]122-125。它们在规模、关系结构(通常受资源获取的影响,使得一个领域或温和平静,或混乱动荡,或随机化,或是反应式的,或是聚合的[13])、权力类型(包括社会选择、联盟的、联邦制的和单一制的[14])等方面各有差异。它们在地理上有时集中有时分散。这些差异体现在不同的关系和规范治理结构中,构成了背景,并对组成该领域的组织具有很强的影响[12]123。

在不同的组织领域中,政府的角色不同,变化的速度有差异,对控制和塑造行为的需求也不总是一致[11-15]。这些差异很重要,因为公共部门的治理是作为代理人的政府代表作为委托人的公民行使权力,使委托人的福利最大化。领域不同,这些要素也就不同。有些领域中公民将权力授予政府去管理,而在另一些领域中他们直接提供服务。

鉴于以上这些差异,我们应当根据具体领域去界定治理指数。在这些领域中,产生治理的结果,识别重要的行为体,确定权力结构。这样做,治理指数才能是有针对性的,区别于一般健康评测。世界治理指数等重要的治理指数都间接尊重这一点,它把“政府效能”和“法治”区别开来。但它们只是利益上的区别,而不是权力在其中运作的限定区域——后者是治理定义的关键驱动。这导致此类测量很难去解释。聚焦特定领域具体结果的指数能够产生直接的意义,作为行事的依据,可以更好地服务于实际工作者、决策者和研究人员。本文考察了儿童医疗领域。它是多种行为体在特定的权力结构下提供不同的输入而构成的复合产物,这些行为体在不同背景中的影响也是不同的。

5 重点关注结果

严苛的成本或合作与协调的复杂性促使公民将权力委托给公共部门,寻求结果作为权力授予的回报。公共部门的治理质量反映在这样的事实中:行使权力的公共组织能否促进结果和价值生产。宏观经济管理、医疗等大量的领域都是如此。

跨国的公共部门治理指数应当关注这些领域:大多数人同意公民授予权力给政府以影响结果[6,16],其中既包括狭义的公共产品(如国防),也包括广义的公共产品(如千年发展目标)。对结果的测量应当反映有效性(生产的是什么水平的服务)、平等性(多少公民可以获得服务)以及支出(公民必须为此付出多少)。最后一点尤其重要,因为一个产品的高效生产能使公民有资源去消费其他的产品(进一步提升福利)。一个组织领域的低效将影响其他领域的效能。

以包括在千年发展目标当中的5岁以下儿童死亡率为例。正如巴克利所指出的,婴幼儿死亡率是“最能够揭示一个社会多大程度上满足了人民需求的测量之一”[17]。指数既能反映服务供给的水平,也能反映供给的平等性。较平等的国家,其5岁以下儿童死亡率数据也常常表现较好(假设其他条件都相同)[18]。治理也被视为对5岁以下儿童死亡率的影响[19-20]。这一指数所体现的治理是建立在这个理论基础上的——公民授予公共组织权力以确保它们通过任何适宜的方式达成儿童医疗服务的最佳供给,这体现在经济高效地实现所有5岁以下儿童的最大可能的存活率。当公共组织以相对低的平均支出保证了相对高的存活率时,治理系统就是“良好的”。

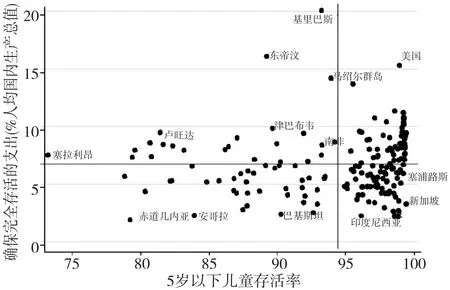

图2 181个国家5岁以下儿童死亡率评估治理

图2反映了2005年181个国家5岁以下儿童的存活率。横轴表示这些国家5岁以下儿童的存活率(1减去1 000名死亡的比例),得分越高则公民的福利越高。纵轴代表生产这些服务的平均支出,根据2005年各国在医疗方面的支出情况按平均国内生产总值用于医疗的比例计算出的,表明了确保5岁以下儿童的完全存活所需要的人均国内生产总值百分比。但这个计算方法显然存在问题,因为基本的儿童医疗的一些支出根本没有计算在内,而计算进去的一些支出不是用于该领域的。人均医疗支出中实际专用于儿童的部分各国可能也不尽相同——较富裕国家比例较低,老龄人口抬升了医疗成本。我们认识到了这些问题和改进计算方法的必要性。但他们认为基本观点是正确的:相对较低的支出表明公民有较高的福利,国家可以把更多的钱投入其他领域的福利建设。

印度尼西亚、塞浦路斯和新加坡等处于图2右下象限的国家,存活率高于全球平均水平(94.7%),支出低于全球平均水平(人均国内生产总值的6.7%)。这个区域中的国家在儿童医疗领域的治理水平是比较高的。权力行使贯穿于服务提供的过程以及各种关系之中,以相对低的支出生产了强有力的结果。塞拉利昂、南非等处于左上象限的国家,儿童存活率低于平均值,而支出却高于平均值。我们认为,这一区域的国家在治理方面相对较差,权力行使未能根据本国情况保证较高的儿童存活率。

我们认为,这样一个用二维图表表达的结果是可信的治理指数。它仅说明了在给定国家的特定领域中,权力行使是否为其公民生产价值相关性(经济有效的儿童医疗产品)。它并不会规定或评估互动如何进行,或哪些管理控制促进了特定类型的价值创造,甚至不会在绝对意义上测量治理是好是坏。但是,它能够作为次级参照系去质疑治理的一些重要方面:为什么美国的儿童医疗要比新加坡贵得多?为什么巴基斯坦的治理看起来比南非和东帝汶好?要回答这些问题就要回到数据本身(特别是支出计算的缺陷),或者它们指出了背景的差异,抑或过程的不同。

6 关于过程

传统建构治理指数的方法把结果、过程和政策等要素聚合成单一的测量。这种方法存在很多问题。不同的过程、输入组合、管理权力运作的结构与制度设计都可能产生类似的结果。主要原因是不同的行为体在不同背景下拥有的权力不同,因此,政府对权力的行使也有很大差异。本文的方法区别于从前的一个重要方面就是聚焦于结果。林恩等其他一些学者的研究也强调作为治理指数的结果,把其他要素作为可以变化调整的变量。

各国医疗领域的差异很大。我们认为,关键在于在本国背景中,政府的权力行使生产了结果,而不是政府是否以特定的方式行使权力,或是否采取了看似最佳的组织方式。形式应当遵循功能,而不是相反。甚至在思考生产结果需要怎样的输入的问题时也应该坚持这个思路。有人可能认为,为了实现善治,政府应当行使权力加强医生和护士队伍建设。但在这两方面,南非排名非洲国家的第3和第4,婴幼儿死亡率却只位列第7[21]。科摩罗虽然在医生和护士使用的测量方面在非洲48国中排名第18和第20位,婴幼儿死亡率却在第6位[21]。在南非和科摩罗,有效的医疗服务投送可能并不是关键,权力结构的其他优缺点更加重要。南非较高的婴幼儿死亡率更多反映的是,儿童医疗领域行使权力的行为体未能有效地解决艾滋病毒和艾滋病的问题。科摩罗相对较好的表现可能体现的是该领域中对财政、法律和政治权力的运用较明智和充裕(费伊等人认为供水和卫生等基础设施的提高对此有极其重要的影响[22])。另外,这些类型国家的优良表现可能反映了高度依赖捐赠者的治理结构,其可持续性是一个有价值的问题。

我们认为,在指数中加入过程、参与或管理等要素会使得所谓“最佳实践”获得没有根据的合法性,而淡化对阻碍结果改善的背景问题的讨论,从而误导在不同背景中提升治理的对策。通过外部伙伴为国家赢得合法性的过程和机制(新制度主义者称之为同构模仿,即复制外部合法化的方案的过程)可能无法提高本国的治理,它并不能改善本国背景下的权力运作以保证公民福利最大化[6]。

我们主张治理的结果指数应当作为次级参照系,促进对过程、参与和管理等要素的讨论。从图2看出,美国以较高的支出(人均国内生产总值的15%)获得了相对高的5岁以下儿童存活率。而新加坡以不足其四分之一的人均支出(人均国内生产总值的3.27%)获得了更高的存活率。第一个启示在于背景本身:小岛国家可能更容易提供经济有效的医疗服务。第二个启示在于参与的行为体(政府和民间行为体、地方性和全国性行为体的分配)以及政府扮演的具体角色。东帝汶和津巴布韦也可以从巴基斯坦学习成本控制的经验。次级问题可以帮助研究者检查治理的机制,不同的行为体组合和制度工具是否能够促进各国实现更好的权力形式以及更好的治理结果。要再次强调的是,答案也许是这些国家的背景有着极大的差异(例如规模差别)。

7 控制背景变量

一些背景因素可靠地影响着结果,从而搅乱了治理研究。例如,收入水平对死亡率数据有着重要的影响[18,23]。因此,巴基斯坦5岁以下儿童存活率比新加坡低可能更多的是发展水平而非治理质量的问题。在图2的右下方表示“善治”的象限里,64国中只有3国是低收入国家(越南、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦)。左上象限(劣质治理)中24国有15国是低收入国家,收入水平最高的来自中高收入组(南非)。高收入国家的发展水平也有不利之处,人均医疗支出要高得多。右上象限57国中有32国是高收入国家。这可能意味着这些国家医疗的高成本,也可能是它们对5岁以下儿童提供的医疗产品比仅确保存活要好得多。

对于评估和改进治理而言,思考这些可靠的背景变化都很重要。相似物比较是治理指数中进行背景控制的一个方法。本文的方法是,首先观察哪些变量对正在讨论的结果有可靠的影响。在儿童医疗的案例中是国家的收入水平[18]。图3展示了几十年中,四个“收入联盟”——低收入、中低收入、中高收入、高收入(参考联合国的分类)——存活率的平均分发生的变化。

图3 1960—2005年不同“收入联盟”平均存活率

图4 1960—2005年不同“收入联盟”存活率的标准差

2005年低收入国家5岁以下儿童平均存活率低于高收入国家1960年的水平。图4表明各收入联盟的标准差也是不同的,低收入国家的数据较高。高收入组和中高收入组的高存活率有着更大的趋同。由数据可知,低收入国家存活率难以企及高收入国家的评分。而不论较富裕国家治理是好是坏,很可能人均医疗支出比穷国更高。

我们根据这些观察,运用联合国的分类方法,对治理结果测量进行了收入联盟方面的控制。其基本观点是,当相同收入水平国家之间进行比较时,儿童医疗领域的治理可以通过其结果得到最好的评估。比较在收入组之内而不是所有国家之间进行,因此需要考察每个国家的存活率和支出评分与本组平均值之间的差距,用标准差测量实现所有国家间的比较。计算所有国家的标准分数(z-Scores),对各国的生存率和支出运用该分数,对有关国家集合(低收入、中低收入、中高收入以及高收入国家)的生存率和支出使用平均值与标准差进行测量。

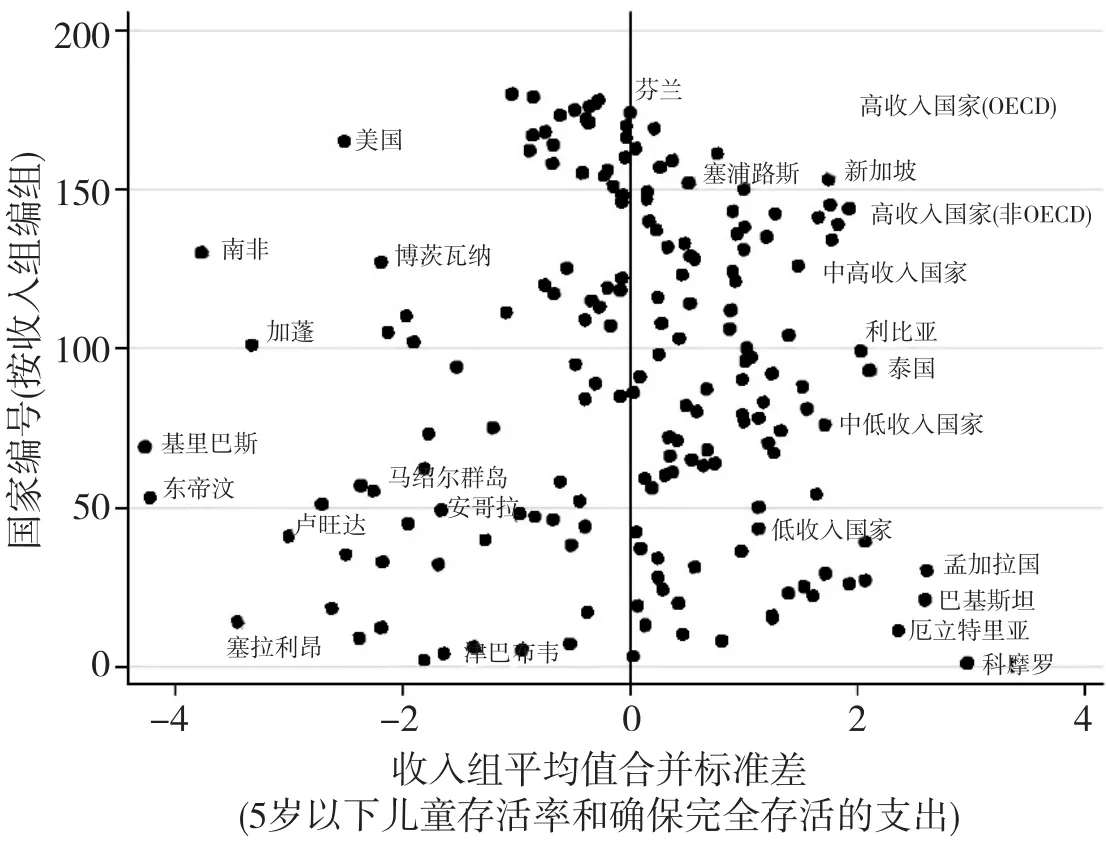

图5是统计的结果。美国和高收入国家组平均生存率的标准差是0.13,该组平均支出的标准差是2.64。南非和中高收入组的平均生存率的标准差是-2.65,与本组平均支出的标准差是1.12。图5体现了各国儿童医疗供给的质量和收入组平均水平的关系。图2右下象限包括的国家高于本组的平均水平,其存活率比本组平均值高,支出比本组平均值低。但进行背景控制后,有些国家的位置改变了。

·巴基斯坦从图2的左下象限移至图5的右下象限。它的治理表现低于世界平均水平,但高于本组的平均水平。

·美国的存活率和本组平均水平基本相当,但支出低于本组平均水平。我们认为,美国在儿童医疗领域的权力运作未能最大化国民福利。

·南非的情况更差。它的存活率低于本组平均水平,而支出高出组平均水平。

图5测量治理的方法有助于发现所有收入组中那些最具竞争力或治理得较好的国家。右下象限有:

图5 对儿童医疗结果进行收入组的控制

·16个低收入国家:巴基斯坦、科摩罗、毛里塔尼亚、孟加拉国、厄立特里亚、马达加斯加、巴布亚新几内亚、老挝、乌兹别克斯坦、肯尼亚、也门、塔吉克斯坦、尼泊尔、坦桑尼亚、越南和冈比亚。

·24个中低收入国家:印度尼西亚、菲律宾、泰国、阿尔及利亚、瓦努阿图、叙利亚、斯里兰卡、阿塞拜疆、秘鲁、佛得角、蒙古、萨摩亚、中国、汤加、厄瓜多尔、摩洛哥、亚美尼亚、突尼斯、哥伦比亚、危地马拉、阿尔巴尼亚、多米尼加、埃及和洪都拉斯。

·15个中高收入国家:利比亚、马来西亚、斐济、毛里求斯、委内瑞拉、罗马尼亚、俄罗斯、圣基茨和尼维斯、智利、圣卢西亚、立陶宛、拉脱维亚、圣文森特和格林纳丁斯、波兰和塞舌尔。

·10个高收入国家:文莱、科威特、阿联酋、新加坡、巴林、爱沙尼亚、塞浦路斯、韩国、斯洛伐克和捷克。

有几个因素可以直观地解释为什么不同的国家被纳入了这些不同的“治理象限”中。其中好几个和治理过程无关,而和治理背景有关。

·国家的规模似乎影响治理结果。是否小国的医疗领域比大国更容易实现经济有效的治理呢?

·新的富裕国家似乎比其他高收入国家能以低得多的支出实现高存活率。前者是否可以依靠最新技术和传统富裕国家经验建设治理能力和关系机制,从而获得跨越式发展?后者则受困于比较过时的体制?

·基尼系数较高的国家相对于它们的收入组其表现似乎有所差异,可能反映了治理不平等国家的复杂性。美国是本组中基尼系数最高的国家,医疗服务的支出也高得多。

·当高收入国家拥有更多的公共部门直接支出时似乎治理得更好,这可能证明了治理市场导向体系的复杂性。美国私营部门导向体制带来的高成本与政府导向的其他OECD国家的低成本形成了鲜明对比,体现了这些体制不同的成本动因和控制成本的能力。

以上这些第二阶段的观察提供了重要途径,去进一步研究为什么各国的治理结果不同,并有助于把研究聚焦在真正的治理和政府影响上。

8 一维的测量

本文介绍的方法也可用于设计一维的治理指数。把存活率和支出两个要素结合起来,去考察每个国家距离本组平均值有多远。图6显示了合二为一的离均差分数,各国存活率的标准分数减去了支出的标准分数。美国的计算结果是0.13-2.64=-2.51。它处于垂直线左边的区域,表明其治理结果更弱,公民福利更低,因此,治理质量更差。

图6和图1的纵轴相同,表明它们不像大多数治理指数那样因为收入组而引起偏差。对收入组进行控制后,181个样本国家中有3个低收入国家拥有(相对)最好的治理(科摩罗、巴基斯坦和孟加拉国)。治理表现最差的10个国家来自四个收入组:高收入(赤道几内亚和美国)、中高收入(南非和加蓬)、中低收入(基里巴斯、东帝汶和吉布提)、低收入(塞拉利昂、卢旺达和布基纳法索)。

图6 儿童医疗领域治理质量的一个单一指标

如果考虑到国家的不同背景,那么巴基斯坦和科摩罗的儿童医疗领域的治理确实比美国要好。相对于本组而言,他们的存活率高,相应的支出较低。而美国在本组中存活率处于平均水平,支出却非常高。高支出导致美国在图6的综合测量中评分大大低于本组平均水平。观察者可能认为这里采用的方法对富国存在偏见。这些国家都接近儿童存活率的上限(100%),而支出没有这样的上限,富国的医疗支出很可能比其他国家高。图6中结合标准差分数得到较高的正数的富国较少,大量的富国(主要是OECD国家)处于负标准差区域。

然而高收入组内也存在差异。一些国家(如新加坡)的存活率和支出的数据都比较好。我们认为,支出可能在实践中也有一个非正式的上限。86%的高收入国家的支出低于国内生产总值的10%,可以作为参考的比较极限。

美国是唯一一个结合指数与同组相比标准差低了2以上的高收入国家。我们认为,它可以从其他高收入国家的儿童医疗治理中得到启示。这并不意味着治理结构在文化和政治等方面有可转移性,但它们提供了较好实践的范例。

9 结论

本文提出的指数测量方法有助于国家间进行比较,识别出就其背景而言治理得较好和较差的国家,指导后者找到改进治理的选项。我们认为,好的指数应当做到:指出表现得较好和较差的国家,对于它们为什么表现得较好或较差可以进行有资料根据的研究。

该方法的有效之处首先在于它仅专注于一个结果和一个领域(或部门)。这导致这种测量与其他方法产生了分歧(比较图6和图1可见),包括:我们认为科摩罗、孟加拉国、厄立特里亚和利比亚位列儿童医疗领域治理的前10名,但在世界治理指数政府效能指数中它们都处于15个百分位之下;我们得出的前10名中只有文莱一国处于世界治理指数前四分之一位次之中;我们认为表现最差的国家中有两个(南非和美国)位于世界治理指数政府效能的前四分之一位次;博茨瓦纳、纳米比亚、瑞士、法国和德国等国在我们的测量中也表现得比在世界治理指数中差。

世界治理指数等重要的指数可以改进以更好地测量治理。本文提出的方法和指数及给出的示例就是努力的开始,其基本观点是治理指数应当有坚实的理论基础,根据背景进行调整,且一次限于一个领域。尽管指数也存在问题,特别是支出测量的方面,但它体现出了在关注的领域运用透明的指数的价值。指数应当反映委托权力(公民委托给政府)在具体领域创造福利方面的结果。然后可以进行第二步的讨论:为什么创造出的福利是这样的,它体现了怎样的治理,未来改进治理可以做什么?我们希望将来的研究可以继续深化本文的尝试。

参考文献:

[1]Michalski,W.,Miller,R.&Stevens,B.(2001)Governance in the 21st century:power[M]in the global knowledge economy and society,in:Governance in the 21st Century,(Paris:OECD),p.7-26.

[2]Kaufmann,D.,Kraay,A.&Zoido-Lobaton,P.(1999)Governance Matters[R],World Bank Policy Research Working Paper 2196.

[3]Anderson,E.&Morrissey,O.(2006)A statistical approach to identifying poorly performing countries[J],Journal of Development Studies,42(3),p.469-489.

[4]Thomas,M.A.(2006)What do the Worldwide Governance Indicators measure?Unpublished paper.

[5]Kurtz,M.&Schrank,A.(2007)Growth and governance:models,measures and mechanisms[J],The Journal of Politics,69(2),p.538-554.

[6]Andrews,M.(2008)The good governance agenda.Beyond indicators without theory[J],Oxford Development Studies,36(4),p.379-407.

[7]Kaufmann,D.,Kraay,A.&Mastruzzi,M.(2007)The Worldwide Governance Indicators Project:Answering the Critics[R],World Bank Policy Research Working Paper 4149.

[8]Tirole,J.(2001)Corporate governance[J],Econometrica,69(1),p.1-35.

[9]Kooiman,J.(2003)Governing as Governance[M](London:Sage).

[10]Hill,C.J.&Lynn,L.E.(2004)Governance and public management,an introduction[J],Journal of Policy Analysis and Management,23(1),p.3-11.

[11]DiMaggio,P.&Powell,W.(1983)The iron cage revisited:institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J],American Sociological Review,48,p.147-160.

[12]Scott,R.W.(1987)Organizations,2nd edn[M](Englewood Cliffs,NJ:Prentice Hall).

[13]Emery,F.&Trist,E.(1965)The causal texture of organizational environments[J],Human Relations,18,p.21-32.

[14]Warren,R.L.(1967)The interorganizational field as a focus for investigation[J],Administrative Science Quarterly,12(3),p.396-419.

[15]Reay,T.&Hinings,C.R.(2005)Recomposition of an organisational field:healthcare in Alberta[J],Organisation Studies,26(3),p.351-384.

[16]Goldsmith,A.(2007)Is governance reform a catalyst for development?[J],Governance,20(2),pp.165-186.

[17]Buckley,C.(2003) Children at Risk:Infant and Child Health in Central Asia[R],William Davidson Working Paper No.523.

[18]Filmer,D.&Pritchett,L.(1999)The impact of public spending on health:Does money matter?[J],Social Science&Medicine,49,p.1309-1323.

[19]Baldacci,E.,Clements,B.,Gupta,S.&Cui,Q.(2008)Social spending,human capital,and growth in developing countries[J],World Development,36(8),p.1317-1341.

[20]Lewis,M.&Musgrove,P.(2008)Governance issues in health financing[G],in:K.Heggenhougen(Ed.)International Encyclopedia of Public Health(Oxford:Academic Press),p.81-88.

[21]Rotberg,R.I.&Gisselquist,R.M.(2008)Strengthening African Governance:Results and Rankings 2008[M](Cambridge,MA:Harvard University Kennedy School of Government).

[22]Fay,M.,Leipziger,D.,Wodon,Q.&Yepes,T.(2005)Achieving child-health-related Millennium Development Goals:the role of infrastructure[J],World Development,33(8),p.1267-1284.

[23]Pritchett,L.&Summers,L.(1996)Wealthier is healthier[J],The Journal of Human Resources,31(4),p.841-868.