积极老龄化理念下老年精准扶贫的困境及应对路径

王 昶,王三秀

(1.复旦大学,上海200433;2.华中科技大学,湖北 武汉430074)

1 问题的提出

随着《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》和《关于打赢脱贫攻坚战的决定》等文件精神的贯彻落实,精准扶贫和脱贫已成为我国未来几年扶贫工作的基本方略。在此过程中,老年精准扶贫具有特殊而重要的意义,一方面是因为目前我国已经进入老龄化社会,2015年国民经济和社会发展统计公报显示,60岁以上老年人有2.22亿,占总人口的16.1%,而且将以每年3%以上的速度增长。据联合国经济与社会理事会预测,2050年我国65岁以上老年人比重将达到23.3%,总量将达到3.3亿[1]。同大多数发展中国家一样,我国也出现了“未富先老”的情况,农村老年人贫困问题十分突出。有学者采用“1天1美元”和“农村贫困线”两个标准,测得农村老年贫困人口规模在1 400万以上;采用城镇最低生活保障标准和“1天2美元”两个标准,测得城镇老年贫困人口规模在300万左右。这样,中国老年贫困人口总规模近1 800万,老年贫困发生率超过10%[2]。比较而言,农村老人的贫困问题则更为严重。虽然部分老人也可以领取养老金,但金额很低,不到城市退休金的5%[3]88。如果按照普遍认同的多维贫困观念①21世纪以来,已基本达成的共识是,要客观地评估个体的贫困及动态变化趋势,仅仅采用单一的收入或支出来测度贫困显得有些单薄,而多维贫困测度被证明能更好地反映贫困的状况及其动态演变,其中能力、知识、健康、赋权是较常采用的多维贫困测量维度。,将老人能力、养老服务、精神、知识及权利等方面的贫困也考虑在内,老年贫困规模就更大、程度更深,脱贫难度也更大,可谓是扶贫开发的难中之难。另一方面,作为一个特殊群体,老年贫困及其扶贫需求在客观上存在着一定的特殊性,如收入贫困与健康贫困通常被认为是老年贫困的典型表现,而能力、知识、权利则是更为深层次的贫困问题,存在着交互影响的关系,所以,无论从理论还是实践上看,老年精准扶贫与脱贫都不可避免地成为我国扶贫开发及老龄问题的新议题和实践难题。

目前我国学者关于精准扶贫的专门研究已取得了一定成果,有学者从宏观的认识精准与重心精准、中观的措施精准与管理精准及微观的识别精准和帮扶精准等三个层面进行了解读[4]。也有学者探讨了精准扶贫的本质及更深层次的理论基础,并提出了精准扶贫在现实中仍然面临源于自身、文化与社会等方面的诸多挑战[5]。但对于如何应对上述挑战,目前研究还十分不足,而关于老年人群体的精准扶贫困境及应对措施的研究更是十分缺乏。老年人精准扶贫既是整体精准扶贫、脱贫政策的重要内容,也是有效应对各种老年问题的基础性措施,不容忽视。

面对日益严重的人口老龄化及随之而来的老年贫困在内的各种老年问题,20世纪90年代世界卫生组织提出了“积极老龄化”的概念和策略,2002年在联合国第二次老龄问题世界大会上提交了《积极老龄化的政策框架》报告,大会通过的《老龄化马德里政治宣言》和《马德里老龄问题国际行动计划》进一步为积极老龄化赋予了具体的政策涵义。世界卫生组织健康发展中心2014年出版的《积极老龄化:从论证到行动》对此进行了较充分的阐释,其中“健康”“参与”“保障”被视作积极老龄化的三大支柱,健康和社会服务、个人行为指标、个人身心、生存物理环境、社会支持及就业与社会保障则构成了六个方面的测量指标[6]。“参与”及相关保障是积极老龄化的政策核心,在欧盟积极老龄化指标权重设计中,“就业”占35%,“社会参与”占35%,“独立健康和安全生活”占10%,“能力和环境”占20%[7]。而“就业”与“社会参与”本质上都是参与问题,两者合计占到了指标权重的70%。

国际积极老龄化政策理念与目前我国积极应对老龄化政策具有一致性,并已得到认可,但“由于政策工具中对术语一致性的保持,‘积极老龄化’一词并没有特别频繁地出现。这并不影响积极老龄化在实践中的应用”[3]47。可以看出,与我国积极应对老龄化的政策精神相比,国际积极老龄化政策理念在理论发展、指标设计及政策思路等方面都更加具体和成熟,在不少国家和地区的老年贫困治理中发挥了积极而有效的作用,并有较为成功的实践经验。这为研究我国目前的老年精准脱贫问题提供了颇具价值的新视野和新思路。

2 老年精准扶贫的现实困境分析

按照通常意义的理解,我国目前的扶贫开发及社会救助等反贫困政策中已包含了老年扶贫和脱贫的内容,但从实践看,老年精准脱贫还存在以下现实困境,从而制约了老年扶贫预期目标的实现,主要体现在:

2.1 现有扶贫方式与老年精准扶贫方式需求存在脱节

一是收入支持与摆脱多维脱贫需求的脱节。精准脱贫意味着通过某种针对性措施消除一种特定贫困。如低保是为了消除收入贫困,教育培训是为了消除能力贫困等。一般而言,老年贫困不仅仅体现在收入方面,还呈现多维性特点。甘肃一项调查显示,农村老人经济贫困率为54.5%,健康贫困率为42.1%,心理贫困率为12.9%[8]。要完全摆脱以上各类贫困需要一种综合性和专业化的服务,而不是单一的经济支持。正如贵州山区一位老年贫困农民回答记者“为何村里有茶树,却不大规模地种植去实现脱贫致富”问题时所说,一是茶叶的规模化种植需要技术和管理;二是缺乏市场信息,这里的农民对外面市场行情怎么样一点儿也不清楚,就是种植出来也卖不掉[9]。但长期以来由于我国对贫困内涵的理解局限于收入方面而缺乏对其他维度贫困的认知,所以扶贫方式也主要集中于资金帮助或收入支持方面,自我国《扶持较少人口民族发展规划(2005—2010年)》实施以来,各项扶贫资金45.26亿元,其中基础设施占83.32%,群众增收投入只占16.8%[10]29。由于资金主要用于基础设施建设,能够对老人投入的资金十分有限。更为窘迫的是,“能力”“健康”等非收入贫困的消除往往需要专业社会工作者运用专业知识和技能进行专业化服务[11]303,但政府行政部门普遍缺乏专业化治理贫困的管理人才,专门知识培训也很少进行,知识构成难以适应专业化扶贫的需要,从而往往陷入扶贫困境。尽管《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》增加了老人服务内容,旨在消除老人社会服务的缺失和贫困问题,但仍缺乏具体的政策思路和制度保障。二是政府扶贫参与部门的分割与协助扶贫需求的脱节。老年精准脱贫需要多部门参与和协同运作,以实现扶贫资源的有效整合。《关于打赢脱贫攻坚战的决定》也要求创新体制机制,创新扶贫资源使用方式,由多头分散向统筹集中转变。我国新颁布的《社会救助暂行办法》也明确规定了县级以上地方人民政府民政、卫生计生、教育、住房城乡建设、人力资源社会保障等部门,按照各自职责负责本行政区域内相应的社会救助管理工作,建立由民政部门牵头、有关部门配合和社会力量参与的社会救助工作协调机制。但在实践中扶贫或救助项目通常分属不同的部门管理,仍然呈现管理“分割”与“碎片化”状态,难以取得整体性的管理效果。三是“运动型治理”与持续扶贫需求的脱节。老年精准脱贫往往需要持续性精准扶贫,以健康扶贫为例,慢性疾病成为老年人的主要病症,其中包括身体及心理等疾病。广东一项关于“65岁以上老人免费体检”的数据显示,老年人慢性病问题十分突出,其中检查出“血压偏高或高血压病”的老人占总人数的49.8%,“血脂升高”占47.5%,“血尿酸升高”占24.5%,“冠心病及其他心脏相关疾病”占25.3%,“血糖升高或糖尿病”占10.1%[12]。老年心理精神疾病也较为常见,如抑郁、恐惧、焦虑、自卑等,一项对农村老人心理状况的调查发现,抑郁人数达到了被调查人数的50.5%[13]15。有学者调查显示,中国老年人自杀比例是其他群体的3倍,农村老人自杀率持续升高多是因为情感缺失[14],进而形成心理疾病。这就更需要一种持续化扶贫,实现反贫困战略从“运动式治理”向“制度性治理”的转变[15]。满足持续扶贫需求通常需要依赖社会组织的有效参与,但这种参与从目前来看程度还十分有限。2013年国务院办公厅印发的《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》虽然具有一定的政策意义,但因为只是指导性意见,在内容、程序及责任等方面都缺乏具体规定,还不是正式的立法制度,不少地方未能有效落实。

2.2 扶贫主体性取向与老年精准扶贫中对老人地位的需求存在偏离

长期以来,我国农村扶贫多强调为青壮年贫困农民提供扶持,对农村贫困老人的主体性参与不够重视,对贫困老年人的帮助主要是提供基本生存保障,发展性资金投入十分有限,对有针对性的老年服务以激发其内在潜能和促进其发展更是重视不足,不少扶贫培训项目有明确的年龄限制。如湖北荆州市科协联合各相关部门每年培训农村青壮年10万人次,5年内使90%的农村党员基层干部至少掌握2项以上实用技术[16],但这一培训项目并未将老年人群体包含在内。在老人健康贫困问题上,我国主要应对措施是疾病治疗,较少注重老人自身的参与作用。比较而言,国外政府如日本在2002年的《健康促进法》和《健康21世纪计划》中提出将公民的主体性健康参与作为每个公民的义务,发挥其疾病预防和形成良好生活方式的主体性作用,其中也包括老年人群体。这样的做法在当前我国的制度设计中较为缺乏。

2.3 老年精准脱贫具体政策存在缺失

精准脱贫的实质是要确保扶贫措施及成效落实到具体的扶贫对象身上。为达到这样的目标,制定针对特定人群的专门政策是必要的。目前我国已有针对残疾人扶贫的专门政策,如《关于创新农村残疾人扶贫开发工作的实施意见》,其目的就是瞄准残疾人扶贫对象,做好建档立卡精准帮扶,加大残疾人扶贫工作的资金扶持,落实好各项政策措施,建立残疾人扶贫专项资金管理机制等,但对同为贫困人群的老年人的社会救助尚缺乏专门的扶贫政策。我国《社会救助暂行办法》第42条规定:国家对最低生活保障家庭中有劳动能力并处于失业状态的成员,通过贷款贴息、岗位补贴、培训补贴、费用减免、公益性岗位安置等办法,给予就业救助。对于低保家庭中尚能劳动就业的贫困老人而言,他们的低保救助金通常仅能维持基本生活。

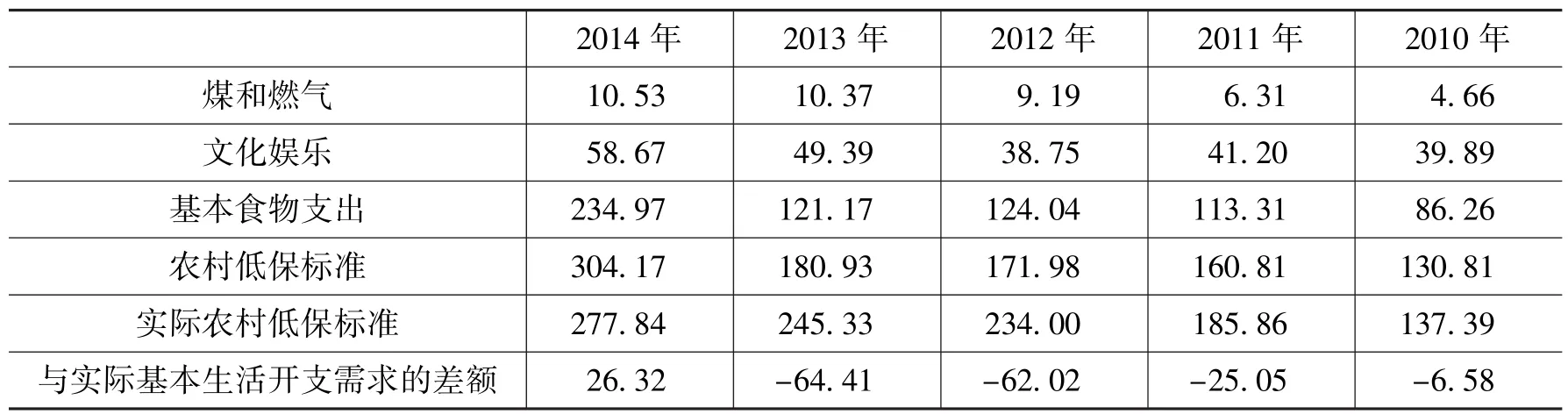

表1 武汉市农村低保标准与实际需求值的对比(单位:元)

以武汉市的低保标准与支出情况为例(表1),可以看出,就武汉低保情况看,与2014年以前低保标准和生活开支相比,现在相对较为宽裕,但多出额十分有限,以2014年标准来看则补助金额尚不足以维持基本生活。不管在哪种情况下,对老人的专门补贴或相关劳动帮扶都较少。尽管我国要求将低保与扶贫开发相衔接,但在实践中还存在不少问题,特别是由于部门职能分割原因,对低保老人劳动补贴与帮扶也很难落实到位。目前一些地方民政部门在具体管理中也力图创新,使救助更加精准化,如湖北省在《2014年全省民政工作要点的通知》中就强调要创新民政工作方式方法,强化民政事务精细化管理,但如何针对贫困老人进行精细化分类和管理依然缺乏具体思路和相关制度。2015年我国已明确将留守老人关爱服务体系纳入脱贫攻坚的范畴,但如何付诸实践仍是一个新的议题。此外,我国2013年修改的《老年人权益保障法》第1条指出:制定该法是为了保障老年人合法权益,发展老龄事业,弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德。但该法的主要目标主要是权益保障,总体上侧重于老年人社会保障和社会养老服务,对老人社会参与性的提升重视不足。

3 老年精准扶贫的困境应对:基于积极老龄化理念

根据目前我国老人扶贫、脱贫的现实需求,基于积极老龄化政策理念,本文提出以积极老龄化理念应对老年精准脱贫困境。

3.1 精细识别与分层应对:老年精准扶贫之策略框架

总体看,我国农村老人贫困具有综合性和多维性特点。其中较为典型的包括收入贫困、健康贫困、能力贫困、知识贫困及权利贫困等,其中又存在着相互影响的逻辑关系,可分为表面、中层、深层等三个层面,即收入贫困和健康贫困为表面贫困;能力贫困为中层贫困,是影响表面贫困的直接原因;知识贫困及权利贫困是更深层次的贫困,也是表面贫困和中层贫困的最根本原因。

积极老龄化政策理念为上述三个层次贫困的精准治理提供了有益思路。依据其“健康”“参与”“保障”三个支柱性政策框架及具体政策建议,在对老人生存状况和现实需求进行细化分类的前提下,可以通过以下途径制定老年人精准扶贫的具体行动策略:首先,通过终身教育、老人参与保障及其老年服务法制化,实现对老人知识贫困及权利贫困的精准扶贫,以解决老年贫困的深层次问题,正如《积极老龄化的政策框架》对“保障”的定义为:“在政策和计划保障老年人社会、经济、人身安全以及权利的同时,保证在老年人生活不能自理或者缺乏自我保护能力时,家庭和社区将努力为老年人提供所需要的支持。”[6]这其中涵盖了多重权利保障内容,包括生存保障、健康、社会参与及个人发展等。对生活不能自理或者缺乏自我保护能力的老年人主要提供基本服务权利,其中包括疾病预防、卫生服务、长期护理、心理卫生保健等,充分体现了不同老人的不同权利需求。如参与权主要是针对具有社会参与能力的老人,照料服务保障主要针对无法自理的老人。同时,应强调权利保障内容的整体性,改善老年人参与社会的自身条件,包括对参与环境的有效保障,通过有效的制度措施消除年龄歧视,通过社区建设加强对老人的社会支持网络等。其次,通过以上立法政策以及专门配套政策措施的有效实施,使老人广泛参与的能力及社会服务能力获得提升,能力贫困得以缓解与消除,因为政策立法及知识缺失是个人能力贫困的主要原因。这种立法政策主要通过两种途径发挥能力提升作用:一是老人自身脱贫素质的提升;二是相关机会的提供。能力是“人的综合素质在现实行动中表现出来的实际本领和能量,具有一定素质的‘主体人’和客观的‘人的活动的现实展开’,是影响人的能力发挥与实现的两个重要因素”[17]。能力的改善与提升因老人具体情况不同而存在差异,包括劳动参与能力、家庭与社会能力、心理情绪调节能力、自我照料与健康保障能力、管理能力及某种资源获得能力等。最后,通过以上扶贫方式,知识、权利和能力贫困得以缓解和消除,从而使贫困老人最基本也是最表层的收入、健康贫困得以有效治理。能力贫困是老人健康和收入贫困的直接原因,加强对老人能力扶贫与脱贫具有更为直接的意义,正如印度著名学者阿马蒂亚·森所提出的,“仅仅减少收入贫困绝不可能是反贫困政策的终极动机……根本的问题要求我们按照人们能够实际享有的生活和他们实实在在拥有的自由来理解贫困和剥夺”[18]89。

3.2 促进老人主体性参与:老年精准扶贫的关键路径

最大限度地促进老人主体性参与是积极老龄化的核心政策理念,基本依据为:老人是存在较大差别的群体,他们除了年龄差别外,更多表现为社会性差别,包括性别、健康情况及受教育程度、生计能力、资产、物质资源、社会资源及自理能力差别等,这些差别都可能影响到老人生存方式及潜能发挥,所以需要进行精细划分以达到促进老人主体性参与的目的。《欧盟2012积极老龄化指数报告》就业指标构成中就将老人划分得十分具体、精细,以老人就业情况为例,其中包含了55~59岁、60~64岁、65~69岁以及70~74岁等各个细分年龄阶段的就业率[7]。这表明,积极老龄化参与理念的实质是最大限度而有所区别地发挥老年人的价值,转变对待老年人的思维观念,即不再仅仅将老人看作是被保护的对象,因为“老龄化不是一个简单的生理变化现象,而是一个被社会和历史环境所建构的概念”[19]。老人参与理念最初只是生产性参与,罗伯特的“生产性老龄化”理论认为,将老龄化和生产率对立起来是不适宜的,老年人缺乏生产率是一种理论虚构[20]63。而在积极老龄化视野中,老人的社会参与是一个十分广泛的领域,包括劳动就业、志愿服务、家庭照顾及自身生活改善等各个方面,从而将老年人自身作为实现积极老龄化的有效资源,并强调其参与的主体性作用。这种作用对于消除老年人的多种贫困具有重要意义。第一,有利于消除老年人的收入贫困。就业或农业劳动的积极参与都可以带来收入增加。一些地方发展了专门针对留守老人的致富项目,获得了较好的效果。第二,有利于保障老人脱贫服务内容的精准性。服务的精准性意味着社会服务供给真正符合被服务者的需求,从服务的选择到具体提供都需要服务需求者的真正参与。传统参与只是将公民参与作为增强政府政策执行能力的手段之一,积极老龄化理念下的老人参与更强调实质性参与,包括对服务选择、过程、绩效评估的介入,这有利于满足老人脱贫的实际需求。第三,能直接改善老人自身的特定贫困状况。养成良好、积极的生活习惯和行为方式,包括注重锻炼、科学饮食、主动学习保健知识、不过量饮酒、合理安全用药、生活乐观等,有助于应对老人的生理健康贫困。自我积极心理调节对消除心理健康贫困的作用就更为显著,“有效地应对生活挑战,能运用适应性防御机制去处理内在心理冲突,这是主体自我。当我们运用合理的应对策略去面对生活挑战,运用恰当的防御机制看待由性、攻击和社会冲突引起的焦虑时,我们可以生活得更美好”[21]184。

3.3 相关法制的完善:老年精准扶贫的根本保障

在积极老龄化理念中,促进老年参与及保障有效服务提供的法制建设被作为根本性策略。目前我国虽然有一些与老人相关的法律制度,但难以适应推进老人精准扶贫与脱贫的需要,在以积极老龄化理念实现老人精准扶贫和脱贫过程中,应注重以下制度的完善。

第一,老年教育制度的完善。目前我国老年教育主要是休闲教育,在促进老人潜能发挥和社会参与方面作用较小。积极老龄化引入积极心理学理念,使政策取向由消极治理转为潜能开发,认为老年人蕴藏着自身发展的特定潜能,对老年人接受持续性教育和培训权利的保障被视作是维持他们积极生活的必要预防性途径。此外,还需要通过有效的制度建设提升老人的参与能力,老年教育制度就是其中的重要内容。在国外积极老龄化实践中,为落实《马德里行动计划》,国际劳工组织2003年修改了《人力资源开发建议》,增加为老年员工提供教育和培训机会的内容;2004年通过了《人力资源开发:教育、培训和终身学习》的建议,强调终身学习的重要性及政府、企业和个人在其中所承担的责任,包括教育和就业前培训、在职和失业工人的能力开发、技能认证、为体面劳动和社会融入而培训、相关研究和培训支助服务等,并建议各国加紧相关法制建设,以消除老人知识和能力上的贫困。这些都值得我国借鉴。政府应加快制定《老年教育法》或《终身教育法》,在教育内容设计上要紧密结合老人摆脱知识贫困的需要,形成系统的知识教育体系,包括基础文化、实用技术、身心健康、政策法规等知识。同时,老年教育制度应精细区分老人不同情况,提供精准化教育服务,对低龄健康老人主要提供专门技能知识,提升其劳动就业参与能力;对患有疾病、高龄老人主要提供健康生活方式、身体恢复与自我健康管理、日常保健等知识,使对老人专项教育扶贫更加有效。

第二,老年人权益法的完善。积极老龄化理念下,结合老人精准扶贫需求制定,老年人权益法的完善可以在具体内容上体现以下创新。其一,进一步完善《老年人权益保障法》,加强老人在就业、社会参与和环境等方面的保障。注重老人经济权益保护、精神免受侵害的同时,加强老人在参与机会、年龄、劳动收入报酬等方面的保障。欧盟在推进积极老龄化实践中积累了有效经验,如《欧盟就业平等法》重视老人就业平等,努力消除年龄歧视,收集成员国影响较大的相关判例,并推动成员国制定消除年龄歧视的政策,这种做法值得我们借鉴。加大《老年人权益保障法》对老人劳动就业及其他社会参与权益保障的力度,为老人主体性参与提供更有效的制度环境。其二,制定符合我国国情的《老人福利法》或专项扶贫政策,并注重福利权责关系的制度转变。在积极老龄化的语境中,社会保护、教育培训等各类福利都具有权利享有和义务承担的统一性[22]。老人不仅是福利的享有者,也是一定义务或责任的承担者。积极福利主义者吉登斯认为,福利供给适当强调权利与责任统一,“无责任则无权利”,其目的既要促进社会公平,也要开发人的潜能,“对人类潜能的开发应当在最大程度上取代‘事后’的再分配”[23]107。将老人福利享有与适度责任承担有机结合是理所应当的,日本1963年推出的《老人福利法》第3条就明确规定:“老人应认识到随着身心变化,经常保持身心健康,并且利用其知识和经验,努力参加社会活动。”在制度规定中应使老人承担合理可行的责任或义务,包括积极奉献社会、遵守法律法规等。同时要对老人承担责任的能力进行具体分类,并以倡导性责任为主,以保障制度设计实现公平与效率有机结合。其三,我国还应加强农村老人权益保障,完善我国的法律援助和司法救助制度,增强老人维权意识,解决维权困难问题。

第三,政府能力的提升。对政府而言,以积极老龄化理念推进老年精准扶贫是一个新的实践问题,需要转变观念和提升能力,并将这种能力建设规范化。一方面,政府通过完善财政支付制度提升老人精准扶贫的财政支付能力。我国《财政转移支付法》规定,针对老人需要进行资金安排,加大科技知识和专业技术对老年扶贫的投入,对从事种植、养殖生产的留守老人给予更多的技术和资金投入,以充分发挥老年人在劳动致富中的积极参与作用。联合国开发计划署也强调,为有效反贫困,不仅需要充分利用已有知识经验,还需要不断开拓和利用新的知识[24]。政府应加大对老年型的知识扶贫投入,提升老人劳动参与能力。另一方面,政府通过完善相关制度提升政府服务能力,特别是为老人服务的能力,包括老年各种疾病的预防、治疗及康复等。完善政府购买服务制度是提升政府服务能力的有效途径。2012年民政部、财政部公布了《关于政府购买社会工作服务的指导意见》,2013年国务院办公厅印发了《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》,规定了教育、就业、社保、医疗卫生、住房保障、文化体育及残疾人服务等基本公共服务领域,都可以通过委托、承包、采购等方式交给社会力量承担。2014年新修订的《社会救助暂行办法》第55条规定了心理疏导等服务内容,这些规定都有利于促进老人精准扶贫中政府服务能力的提升。应针对老年服务制定更具体的措施或专门制度,与推进城乡老人服务一体化相结合,通过委托、承包、采购及项目援助等多种途径,城市服务资源按照对象精准和措施“到户到人”的要求,对农村贫困老人安排和实施有针对性的服务。

需要说明的是,上述制度措施并不是完全孤立的,政策的组合和联动效果非常重要。英国的残疾就业反贫困项目就包含了残疾人身体、精神健康、疾病康复及就业帮扶联动的“组合型福利”服务政策项目,使残障男士和残障女士的就业率分别上升了32%和23%,远超同期非残障人士上升3%和4%的就业率[25]149。这一做法值得我国在进行老年精准扶贫过程中借鉴。不少老人面临着精神、疾病和就业等方面的多种问题,情况的复杂需要政府做好部门协作与政策衔接。

4 结语

积极老龄化已成为国际社会应对21世纪老龄化问题的基本政策和发展战略,体现在联合国扶贫计划、人口统计、就业保障和人权保护等多个方面。当今不少国家已有较为丰富的实践。虽然也有学者提出我国积极应对人口老龄化体现了“积极老龄化”的“中国化”和“本土化”,是对“积极老龄化”的理论创新和中国化升级版[26]。但相比之下,我国积极老龄化研究及实践应用都十分不足,在理论、政策和实践中有不少新的问题亟待解决。“加强与国际组织的联合,推进积极老龄化的‘中国化’成为中国的必然选择,因为作为老龄人口最多的发展中国家,‘未富先老,未备先老’是中国和其他发展中国家在老龄化中面临的共同问题。”[19]从积极老龄化政策角度对老年精准扶贫、脱贫困境的研究,是一个新的领域,也是一个具有综合性、现实性和前瞻性的问题,值得进一步关注和探讨。

参考文献:

[1]UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS.World population ageing 2009[R].New York:UN,2009.

[2]杨立雄.中国老年贫困人口规模研究[J].人口学刊,2011(4):37-45.

[3]王诺.机遇还是挑战?中国积极老龄化道路[M].北京:经济科学出版社,2014.

[4]左停.精准扶贫战略的多层面解读[J].国家治理,2015(36):16-21.

[5]左停.精准扶贫:技术靶向、理论解析和现实挑战[J].贵州社会科学,2015(8):156-162.

[6]WORLD HEALTH ORGANIZATION.Active ageing:a policy framework[R].Geneva:WHO,2002.

[7]ZAIDI A,GASIOR K,HOFMARCHER M M,et al.Active ageing index 2012 concept,methodology and final results[R].Vienna:EU,2013.

[8]王瑜,汪三贵.人口老龄化与农村老年贫困问题——兼论人口流动的影响[J].中国农业大学学报(社会科学版),2014(1):108-120.

[9]陶崇银.读者来信:扶贫款不能一发了之[N].人民日报,2016-01-19.

[10]朱玉福.中国扶持较少人口民族发展的理论与政策实践研究[M].北京:民族出版社,2015.

[11]安东尼·哈尔,詹姆斯·梅志里.发展型社会政策[M].罗敏,等译.北京:社会科学文献出版社,2006.

[12]张颖妍.高埗275位65岁以上老人免费体检显示:老年人慢性病问题突出[N].广州日报,2011-07-29.

[13]曲海英.城镇化进程中农村老年人心理健康与心理需求[M].北京:人民卫生出版社,2015.

[14]潘强,单儒超.多么“痛”的领悟:农村老人自杀率升高背后的“代际剥削”[EB/OL].http:∥news.xinhuanet.com/local/2014-10/02/c_1112705471.htm.

[15]何绍辉.从“运动式治理”到“制度性治理”——中国农村反贫困战略的范式转换[J].湖南科技学院学报,2012(7):95-99.

[16]邓峰.荆州市科协晒工作目标单年培训10万人次农村青壮年[N].江汉商报,2012-06-20.

[17]韩庆祥,雷鸣.能力建设与当代中国发展[J].中国社会科学,2005(1):22-33.

[18]阿马蒂亚·森.以自由看待发展[M].任赜,于真,译.北京:中国人民大学出版社,2002.

[19]刘文,焦佩.国际视野中的积极老龄化研究[J].中山大学学报(社会科学版),2015(1):167-180.

[20]BENGTSON V L,SCHAIE K W.The Course of later life:research and reflections[M].New York:Springer Publishing Company,1989.

[21]卡尔.积极心理学——关于人类幸福和力量的科学[M].郑雪,译.北京:中国轻工业出版社,2008.

[22]WALKER A.A strategy for active ageing[J].International Social Security Review,2002(1):121-139.

[23]安东尼·吉登斯.第三条道路:社会民主主义的复兴[M].郑戈,译.北京:北京大学出版社,2000.

[24]李文彬,陈晓运.政府治理能力现代化的评估框架[J].中国行政管理,2015(5):23-28.

[25]米勒.解析社会保障[M].郑飞北,杨慧,译.上海:上海人民出版社,2012.

[26]邬沧萍.积极应对人口老龄化理论诠释[J].老龄科学研究,2013(1):4-13.