公共舆论倾向如何形成?

——对网民政治支持的实证分析

马得勇,王丽娜

(1.中国人民大学国际关系学院,北京100872;2.北京大学政府管理学院,北京100871)

自1990年代中期世界进入互联网时代以来,越来越多的学者开始关注互联网对公共领域的影响。一些西方学者在互联网是否会导致威权国家民主化的问题上争论不休①有关互联网的政治后果,西方学术文献已出版不少。对此类文献的综述可参见:FARRELL H.The consequences of the internet for politics[J].The Annual Review of Political Science,2012(15):35-52.,而另一些学者不无忧虑地指出互联网的发展所引发的人们在公共参与上的“数字鸿沟”[1]。在中国,互联网的迅猛发展可以说与世界同步,对中国社会的影响也史无前例,而这种影响首先反映在公共舆论领域。互联网为不同立场的公众之间开展对话和交流提供了平台,但这一平台有助于他们达成共识还是让他们变得更为分化?互联网技术的发展为公众提供了多元的信息接收渠道,这对他们的政治支持会产生不同的影响吗?公众对某一政治话语(或舆论话题)的支持或反对态度,是受到既定的价值倾向还是其接收的信息(或者说“事实”)的影响更大?由于国内外对新媒体时代的中国公共舆论的形成及其影响的研究才刚刚起步,类似的众多理论和现实问题有待人们去回答。为此,本文以中国网民为研究对象,对新媒体时代中国公共舆论的形成机制进行实证分析,探索影响当前中国公共舆论倾向的形成路径,深化中国的政治传播和公共舆论研究。

1 公共舆论及其决定因素

公共舆论可以被理解为,处于公共领域中的公众对于特定的社会问题、公共事务和议题等的观点和态度的汇集。公众持有的这些观点和态度未必都是一致的,它们往往相互矛盾和冲突。即使是个人自身,也往往会出现前后不一的态度。根据我们的理解,公共舆论必须是一种被表达出来的公众意见,当它通过媒体、公众间的讨论或沟通、民意调查等形式被表达出来以后,就成为一种实际存在的舆论,会在现实政治生活中产生影响。如果某种意见或者态度只存在于人们内心之中而没有通过任何途径被表达出来,顶多是一种潜在的民意,而不能被视作公共舆论。但是,并不是所有被表达出来的意见和态度都能够真实代表公众的态度和意见。在媒体受到政府严格控制的政治环境下,媒体所传达的信息很可能只是体现了政府的宣传意图,而与实际的公众意见存在着疏离的可能性。

1.1 媒体议程设置、精英话语与“框架效应”

从我们掌握的文献来看,学者针对舆论倾向的研究大体可以分为两派,一派以信息传播途径如何造就和影响舆论为中心,一派则以信息接收者——公众的既定政治倾向,特别是以意识形态立场为中心分析舆论倾向的成因。前者的基本观点是,舆论倾向是由公众所接收到的信息所决定的,不同的信息源和这些信息源内含的政治倾向决定了公众会关注什么样的舆论话题及其倾向。媒介的“议程设置”理论是该流派的代表性理论。李普曼最早在1922年出版的《公众舆论》一书中就指出,新闻媒介在设置公众议程方面起着核心作用。而“议程设置”作为一种研究理论,则由麦库姆斯和唐纳德·肖在1972年提出[2]。此后他们积累的研究证据总的支持其假设,即“新闻记者确实深刻地影响着受众心中关于世界的画面”[3]19。

国外大量的实证研究均表明,媒体(或精英、政党等)如何表述某一舆论话题,对于大众在此问题上的立场会产生非常重要的影响,这种影响被称为“框架效应”①有关框架理论的综述性文章,可参见:CHONG D.and DRUCKMAN J.Framing theory[J].Annual Review of Political Science,2007(10):103-126;马得勇.政治传播中的框架效应:国外的研究及其对中国的启示[J].政治学研究,2016(4).。与此同时,人们之间的交流和讨论通常也会对公众的舆论倾向产生重要的影响,讨论群体的构成——无论是观点一致的群体还是包含相反观点的群体,对于公众形成舆论倾向均具有重要影响。在包含着不同观点的群体中,人们会对与己相异的观点表示出更多的理解,而在同质性的群体中只会增加公众的既有倾向的极化[4]。祝克曼和乃尔森的研究表明,框架效应并非在任何时候都有效,普通公众在不参与讨论和只提供片面信息的情况下,精英话语的“框架效应”是存在的,但是当提供了充分全面(相互冲突)的信息之后,精英对公众的“框架效应”就不复存在了[5]。

1.2 意识形态立场与政治认知

新闻媒体和精英在传播和影响舆论方面的作用十分重要,但这是否意味着公众只是被动地接受他们的信息灌输呢?显然,即使是在威权国家,公众也未必会全盘接受媒体和精英话语的灌输。那么什么内在因素会影响公众对舆论的态度呢?从目前研究来看,两个因素受到的关注最多,一个是公众的既定政治倾向,另一个是公众的政治认知(political awareness)水平。

既定政治倾向,更多情况下指的是政治意识形态。意识形态是“一套有关什么样的秩序才是社会的正确秩序以及如何才能达到这一秩序的信念体系”[6]。国外对意识形态倾向与党派政治、公共舆论关系的研究在二战以后有了长足进展,相关研究成果众多。不少研究美国政治的学者认为,公众的自由-保守立场和倾向影响着其对于特定问题的基本观点和态度,甚至影响着其政治行为选择。具体而言,意识形态立场能够帮助公众对政治世界形成一致且理性的回应,将其信念体系中的不同元素联系起来,进而促进公共舆论的形成。一般说来,公众倾向于选择与自身既有倾向相符的政策立场,并且意识形态立场有助于其在较短时间内对某一议题做出判断[7]。但前提必须是公众能够对自我的意识形态立场进行较为明确的认知与划分,即意识形态识别,而这又受到了公众受教育程度的影响,因而也就不难理解为何美国一般公众缺乏鲜明的政治立场,并且在回答问题时往往如投掷硬币一般随机性地给出答案。

政治认知被认为是另一个影响公众舆论倾向的重要因素,它指个人对政治领域的信息和知识的熟悉程度,这一概念经常被用来衡量一个人的政治判断能力。在有些学者的研究中,政治认知也常常被概括为“政治练达”(political sophistication)[8]。现实政治中,公众的政治意识形态立场与政治认知对其舆论倾向的影响交织在一起。康福斯最早就公众如何回应政党间的沟通建构了理论模型。他首先提出了两大假设:(1)在政治沟通中,政治信息的接收与公众的政治认知水平呈正相关关系;(2)对接收到的政治信息不加批判地接受则与政治认知水平呈负相关关系[9]。政治认知水平关系到公众对于相关信息的接收以及接受的程度,而这直接对公共舆论的形成及其演变发挥着关键性作用。密歇根学派的学者认为,仅有少数美国公众能够运用并根据意识形态立场对政治候选人做出相应的判断,而一般公众的“政治练达”度很低[10]。康福斯指出,在美国,一般公众缺少完整且一致的信念体系,这就致使其无法遵循意识形态立场对政治生活中的议题进行感知与评价,因而回答往往是随机且不稳定的。他甚至采用“无态度”来形容一般公众在公共议题上的政治立场[11]。不过,扎勒认为,公众的既有倾向对其舆论倾向发挥着重要的作用,认为受访者对于每一个议题并不会持有固定不变的态度,但是总体而言其观点还是比较稳定的,而那些看似前后不一致的主张一般是由测量误差所致。而且,“政治认知”水平不同的群体,其受到自身意识形态立场影响的程度是不同的。根据其所构建的接收-接受模型的抵制原则,即在接收到相关的政治信息之后,公众常常会抵制那些与自身既有“政治倾向”不一致的主张,并且抵制程度随着其政治关注水平的升高而增强[12]52。

正如麦库姆斯所言,议程设置理论与公共舆论尽管都关注某一时期的公众议题,但是议程设置理论关注的焦点是什么样的议题会被媒体和公众关注,而舆论研究的关注点则在于对某项议题的褒贬意见的分布[3]19。需要提及的是,从信息传播途径和公众内在的政治心理这两个基本方向展开的公共舆论研究并不是截然分开的。在很多研究中,对两大类因素的分析往往交织在一起。例如,议程设置理论最初关注的是新闻媒介在舆论制造中的作用,后来的研究则扩展至受众的公众的心理需求在舆论的议程设置效果中所发挥的作用。这种心理需求被议程设置学者们称为“导向需求”[3]19。在本文中,我们将更多地探讨公众对已经存在的舆论话语所持有的褒贬态度以及这种态度的决定因素,而较少地关注一项议题是如何成为公共舆论的。

2 研究假设的提出

2.1 有关中国公共舆论的研究

长期以来,中国一直将媒体作为动员政治支持的重要工具,同时也借此塑造公众支持政府的舆论,进而引领舆论方向。诸如《人民日报》等官方媒体作为党的“喉舌”,向社会宣传和传达党和政府的各种政治路线、方针和政策。但是,中国传媒业在经过商业化改革之后大量的非官方或半官方媒体应运而生。这些媒体虽然仍接受党的监督和审查,但是在报道尺度上相比官媒则宽松不少。那么在此背景下,中国公众接收信息的倾向和偏好是否发生了相应的改变?公众对于不同性质的媒体的信任度如何?

从现有研究来看,学者的研究多集中于探讨公众接收政治信息的渠道及其对政治支持的影响。吕杰对当前中国公众接收政治信息的渠道进行了实证研究后发现,公众在获得政治信息方面享有越来越强的自主权,这就导致公众在媒体消费和政治信息获取等方面,往往会根据自身的兴趣和偏好做出主动的调整与选择。根据他的研究,电视和报纸成为当前中国公众最倾向于采用的政治信息获取渠道,而小道消息的使用度则仅次于报纸;尽管当前信息技术和新媒体在中国取得了迅速的发展,但互联网仅仅占据公众政治信息获取来源的第四位[13]。朱江南等人以中国公众对于地方政府腐败信息的认知状况为例,分析了大众如何获取相关信息以及不同的媒体在信息传播方面扮演着何种角色。他们的研究显示,小道消息(包含谣言、流言等)对于政治信息传播具有夸大与扭曲作用,接触小道消息的公众对于当前中国腐败现象的认知程度更强,并且大众媒体报道对于小道消息的负面影响具有一定的稀释作用[14]。施达妮的研究发现,报纸的商业化程度越高,就越容易获得公众的信任,虽然政府对于一些较为敏感的议题仍旧会加以控制,但是商业化改革之后的媒体使得政府在新闻事件的筛选、建构和表达方面的影响减弱,新闻报道的空间得以扩展、自由度大大增强,这对于重塑公共舆论倾向产生了明显的影响[15]。

近年来,网络技术的发展催生了新媒体,以微博、博客、论坛等为代表的新兴的网络平台为信息传播提供了新渠道,网民能够有效地获取多元化的信息来源,同时也鼓励了公众参与政治社会事务,公民自由讨论的公共空间得以进一步扩展[16]。在传统媒体与互联网媒体的互动中,普通网民通过互联网表达公共舆论,形塑并引导了传统媒体的新闻议程,这使得国家对传统媒体的控制变得更为困难[17]。特别是网络意见领袖群体在表达网民诉求、引导公共舆论走向和形成舆论压力等方面发挥着重要作用。有学者宣称,“一个基于互联网平台的意见领袖社区渐趋出现并形成了社会网络”①具体参见:倪邦文.中国网络青年意见领袖的构成、特征及作用[J].中国青年研究,2011(5);曾繁旭,黄广生.网络意见领袖社区的构成、联动及其政策影响:以微博为例[J].开放时代,2012(2).。更有学者认为,微博时代的到来使得中国政府在舆论和意识形态上正在失去主导权,政府在与意见领袖争夺微博这一表达民意的网络平台上实际上并不占优势,甚至处于劣势[18]。

与此同时,政府对那些可能会对政权造成负面影响的网上信息高度警惕,通过控制技术设施、管制网页、关闭“非法网站”、实名制注册以及借助于复杂的管制和审查制度等等对网络空间实施控制,形成一种所谓的“网络化威权主义”和“威权信息主义”[19]。然而全面控制互联网信息的成本极为高昂,在技术上也面临极大挑战,因此政府只能有选择地加以控制。金加里教授等人的研究显示,中国政府一般允许批评政府的网络言论存在,而对于那些试图煽动集体行动的网络言辞则不论其内容如何一概禁言[20]。

政府对网络信息的控制是否会减少网民对于政府的负面认知,增进其对政府的支持呢?唐敏和呼和纳日松的研究表明,虽然政府会对网络空间及其传播的相关信息实行控制,但是通过接触网上相互争论的信息,互联网仍为网民判断社会议题提供了一种异于官方话语体系的“替代性框架”,这明显削弱了公众在相关政策议题方面对政府的支持,但并没有削弱对政府的一般性支持[21]。从这一研究结果推论,接触互联网较少的民众要比接触互联网更多的民众更加支持政府的政策。然而比较遗憾的是,唐的文章中数据分析结果并不支持这一推论(互联网使用频率与大学生对政府的具体政策支持和一般性支持均无统计上的显著因果关系),从而使其研究结论有待进一步检验。并且,该研究只分析了信息途径的差异对中国大学生在社会舆论上的影响,但并未分析其他重要变量,比如公众的意识形态立场和政治认知水平在中国的公共舆论倾向形成中发挥了什么样的作用。因此我们认为,唐的研究结论有必要在更大范围内加以检验,并且需要补充其他解释变量。

意识形态立场、政治认知等因素在美国的公共舆论研究中是十分重要的分析因素,那么它们对中国人的舆论倾向有何影响?黎安友和史天健早在1996年对中国人的意识形态立场进行分析后就发现,与西方相似,以教育、收入和职业为代表的“阶层”这一变量对于公众在特定议题上的倾向和态度产生着影响[22]。乐媛、杨伯溆的研究则表明不同网络社区的网民确实存在着意识形态立场的差别[23]。吴晓分析指出,中国网民的意识形态立场已经表现出明显的极化特点,即在文化自由主义与民族主义两个维度上呈现出了鲜明的分歧,而非体现为“左-右”派别上的分化与对立[24]。但我们认为,“左”“右”的划分在中国由来已久,当前不论精英还是大众,在“左”“右”立场上均出现明显的分化,只不过中国的“左”“右”在具体内涵上与西方国家有很大差别。我们对中国网民意识形态立场的研究证明,当前中国网民已经出现明显的“左-右”意识形态倾向,“右”在网民中明显多于“左”[25]。总体而言,关于中国公众的意识形态立场的影响因素等相关问题的研究仍非常不足,有关中国人的意识形态对于舆论影响的研究则几乎属于空白。

2.2 研究假设

什么因素在中国公共舆论倾向的形成中发挥着作用?信息源、意识形态立场还是政治认知?鉴于中国的公共舆论,特别是新媒体时代的舆论研究严重不足之现状,本文的研究将对此加以集中分析。

过去人们常常认为:通过对信息的控制可以有效影响公共舆论的倾向。如果只让公众接收那些对政府有利的信息,那么公众就往往会支持政府的立场。按照此种逻辑,那些接触媒体政治信息更多的公众要比那些不接触媒体信息的公众更加支持政府。但是需要注意的是,上述的逻辑并没有考虑公众接收信息后是否会全盘接受该信息。只有当公众接收并接受了政府或官媒发布的信息时,才会更加支持其立场,否则就未必。盖迪斯和扎勒的研究显示,1970年代作为威权国家的巴西,公众对于与政府立场相同的舆论支持与否,与公众的政治认知水平存在一种非线性的相关。政治认知水平较高的人——能够接收到更多的政治信息,但是其预先的政治倾向(譬如政治价值、利益或者信仰等)会对政治信息进行反对或者抵制;政治认知处于中度水平的人——在很大程度上能够接收政治信息,但是不能够对其进行仔细的甄别和检查,因而受到劝导的影响最大;政治认知水平较低的人——很少关注政治,也很少接收政治信息,因而信息很难对其产生什么影响[26]。因此,接触政治宣传和政治信息越多的公众并不一定就越支持政府。不仅如此,在新媒体时代,即使是威权国家也同样存在大量的多元信息,这些信息未必与政府立场一致。由此,我们提出如下假设:

H1:新媒体时代,网民接收政治信息越多,政治支持未必越高。

新媒体的兴起使得威权政府越来越难以控制信息,互联网上异于官方立场的各种相互争论和冲突的信息很有可能削弱公众对政府立场的支持[22]。因此,新媒体的兴起可能会产生两个后果:第一,公众会越来越依赖于新媒体来获取新闻和信息,同时疏远官方的传统媒体,比如电视、电台和报纸;第二,接触新媒体越多的公众越有可能抵制政府倡导的舆论话语。也就是说,在威权体制下,以微博、微信、海外媒体、小道消息等为代表的非官方色彩明显的信息媒介渠道和官方主导的平面媒体对于公众舆论倾向的影响可能是相反的。如果不区分官媒和非官媒,只笼统地分析接触媒体信息与支持官方立场的关系,那么接触媒体信息和支持政府之间未必就存在很强的相关关系,因为以互联网媒体为代表的非官方媒体和官方媒体对公众的舆论倾向的影响可能存在着相互抵消的情况。当然,官媒和网媒并非完全互斥。最近越来越多的官方媒体和政府在微博上开设了账户,加入了网媒行列,但是此类新闻媒体与其说是引导网络舆论,不如说是为了获得新闻而不得不即时跟上微博的信息源[27]。因此,我们由假设1分化出以下两个假设:

H1.1:网民使用官方媒体的频率越高,则越支持政府倡导的话语。

H1.2:网民使用非官方媒体的频率越高,则越抵制政府倡导的话语。

从现有研究来看,政治意识形态立场对公众的舆论倾向具有重要影响。对此我们预期,意识形态对舆论倾向的影响在中国也同样存在。根据我们的观察和现有的对大众政治文化的研究,相对而言,偏“左”的观点与政府立场更为亲近,而偏“右”的观点则更多地对政府持批评立场。我们认为普通网民的意识形态立场对其舆论倾向将会产生影响。因此,我们有如下假设:

如前所述,政治认知是影响公众舆论倾向的重要变量。从以往学者针对美国公众的研究来看,政治认知和信息接收存在正相关而与信息的接受存在负相关。但是盖迪斯和扎勒认为政治认知对舆论的影响受到公众既定政治倾向这一中介变量的影响。他们针对巴西的研究则显示,政治认知对信息接收-接受的影响并不是线性的,政治认知水平较高的公众接收的信息更多但更加抵制亲政府的舆论;政治认知水平较低的公众接收的信息少,因而受舆论影响也很少;而政治认知水平中等的公众接收了一定的信息,并且也更容易接受政府的舆论话语[27]。但是,该研究以1970年代的巴西为对象,那时不存在互联网,公众能够接触到的可替代信息相当有限,这种社会背景与当今中国存在很大不同,因而我们需要重新审视政治认知对舆论倾向的影响。那么,中国网民的政治认知水平与其政治支持度会是一种什么样的关系呢?我们认为,政治认知对政治支持的影响可能有两种情况。一是政治认知水平越高,政治支持度可能越低,这是因为政治认知水平高的网民对政府话语可能会持更为批判或者抵制的态度。另外一种情况如盖迪斯和扎勒的针对巴西的研究所显示的那样,相比那些政治认知水平比较低和比较高的人群,政治认知水平中等的人可能会更支持政府倡导的话语。因此,我们有如下假设:

H3.1:网民的政治认知水平与其政治支持呈单调递减关系,政治认知水平越高,政治支持度越低。

H3.2:网民的政治认知水平与其政治支持为非单调递减关系,相比那些政治认知水平比较低和比较高的人群,政治认知水平中等的人可能会更支持政府倡导的话语。

3 研究方法和资料收集

3.1 概念的操作化

为了检验上述假设,我们需要将相关概念操作化以便观察和测量。在本文中,涉及的主要概念有:舆论倾向、意识形态立场、媒体使用和政治认知。

3.1.1 舆论倾向

由于公共舆论涉及的议题非常广泛,公众在各种议题上的态度会存在很大的差异,因此,本文首先选择了一组与政治支持有关的舆论话语作为分析对象。这些舆论话语基本上反映了官方主导的政治话语,网民对其支持、反对或者中立也基本上反映了他们对目前主导性政治话语的态度。本文选取了三个测量指标:

(1)“三权分立制度不适合中国国情,中国绝不照搬西方国家的政治制度”(简称:不搞三权分立)。

(2)“中国必须坚持以马列主义、毛泽东思想为指导,走社会主义道路”(简称:坚持社会主义)。

(3)“选举式的民主其实是假民主,因此中国不能搞选举式民主”(简称:不搞选举民主)。

我下了一辆破烂的客运车,就步行上了。那个车站离西山可是有五十多里呢。我要一路走来。我走得又饥又渴。我路过了几个村庄。这些村庄里都是些破破烂烂的房舍。它们在我的眼前恍惚着,就像是一阵风吹过后飘落的树叶儿。我想,我是饥饿得过头了,晕了,眼花了,是有些弱不禁风了。

3.1.2 意识形态立场

学者在研究美国公众的意识形态立场时,一般采用两种测量方法:(1)根据受访者的自我定位进行测量,亦即让受访者自己判断和回答属于何种派别——左派(自由派)或右派(保守派);(2)以一系列不同的议题为指标设计量表,根据受访者对于特定问题所给出的答案为基本参考依据,进而对受访者进行意识形态立场的划分①BRACE P,ARCENEAUX K,JOHNSON M,ULBIG S.G.Does state political ideology change over time?[J].Political Research Quarterly,2004(4):529-540;SMITH T.W.Liberal and conservative trends in the United States since World War II[J].The Public Opinion Quarterly,1990(4):479-507;ABRAMOWITZ A,SAUNDERS K.Ideological realignment in the U.S.electorate[J].The Journal of Politics,1998(3):634-652.。前一种方法一般被视为意识形态的“象征性”层面,而后一种方法则被称为操作性层面。学者们倾向于采用以议题为基础的测量方法越来越多,但是在选取测量指标和设置问题时也会陷入指标多而杂,问题典型性不足等怪圈[28]。

中国的意识形态立场与多数西方国家不同,其“左”与“右”的含义与大多数国家存在很大差异。在人们的日常用语和舆论话语体系中,常有所谓的保守派、激进派、自由派等称谓,但是这些名称语义并不明确。相对而言,“左”派和“右”派是中国经常用来表述人们政治意识形态立场的标签。有关“左”与“右”政治立场的测量在国内学术界屈指可数。乐媛、杨伯溆通过对中国网络BBS论坛中网民政治意识形态的分析,认为“左”“右”派在议题上表现出明显的态度分化[29]。但是他们的研究仅仅对网民发布的帖子或留言进行了文本分析,并未结合网民自身的人口学特性及其与意识形态立场之间的关系进行深入分析。因而读者只能有限地了解那些积极发帖和留言的政治“狂热分子”的思想言论,而无从知晓那些未在论坛上参与相关活动的大多数网民的政治倾向。吴晓在对中国网民信念体系分布的研究中,采用“中国政治坐标系”测试中的自我评价指标[25]。不过,在测量意识形态立场时只提供了“同意”和“反对”两类备选项,那些立场较为中立、温和以及不知道自己立场的受访者便不得不被动地对自己进行“左-右”立场划分,这种测量很难准确且客观地反映受访者的意识形态立场。马得勇和张曙霞的研究在对中国网民的政治意识形态立场进行分析时,对“左”“中”“右”派的划分标准和方法做了细致的说明。在本文中我们继续采用这一标准。

3.1.3 媒体使用

在本研究中,对媒体使用的测量通过询问受访者是否经常及通过何种渠道来收听、收看或浏览各类政治新闻来进行。首先,我们设计一个指标来测量网民对政治信息接触的频度,但不区分其接触信息的渠道。其次,为了识别公众接触各类官媒和非官媒公众舆论倾向的频度,我们设计了一组问题,询问网民通过央视、《人民日报》、新华社、新浪微博、微信、海外媒体、小道消息等渠道接触信息的频度。具体测量方法在随后的分析中我们会加以介绍。

3.1.4 政治认知

对于政治认知的测量,美国学界通常有以下几种:教育程度、政治参与程度、政治兴趣水平、传媒利用程度,以及关于政治的中立性事实知识。扎勒在分析了不同测量方法后认为使用中立性事实信息是一种最为可取的测量方法[12]。在本文中,我们选取“政治认知”这一指标,即将网民对于一些政治事实信息的掌握程度作为衡量其政治认知水平的指标①政治认知即关于10个政治中立信息的平均值,问题分别为:“目前中共中央政治局常委是几人?”“中共十一届三中全会是哪一年召开的?”“美国总统一届任期是几年?”“中共十八大是哪一年召开的?”“现任英国首相是谁?”“‘改革是由问题倒逼产生的’这句话是哪位领导人说的?”“我国的农业税是在谁担任总理时取消的?”“现任中央纪委书记是谁?”“现任中国国家主席是谁?”“现任台湾‘总统’是谁?”。 其中:0=错;1=对。。

3.2 分析方法:样本选择偏误与广义倾向值匹配

在社会科学研究领域,随机实验是探究因果关系的理想分析方法,但是在实际研究过程中,观察研究常占据研究的主体地位,其中原因(干预/自变量)在研究对象之间是非随机分配的,导致难以获得原因之于结果的净效应,而采用多元回归分析方法所获得的结果可能会由于其他混淆变量的影响而造成偏误。就此次研究而言,媒体使用、政治认知和意识形态立场与媒体可信度可能会同时受到多种因素的共同影响,并且还可能存在内生性问题尤其是反向因果难题,因此采用传统的回归方法进行无偏估计和准确的因果推断。为了准确估计各自变量对因变量的影响效果,本文采用一种较新的统计方法,即倾向值分析。倾向值匹配是进行因果推断的重要方法,通过引进反事实框架并创建控制组(反事实组),进而获取实验组和控制组在因变量上的差异(即平均干预效应),然后断定原因(干预变量)对结果(因变量)的影响方向和程度。运用倾向值分析方法的国内外研究成果已经不少,限于篇幅,本文不做更多说明②相关中文论文参见:季程远,王衡,顾昕.中国网民的政治价值观与网络抗争行为的限度[J].社会,2015(5);孟天广,杨平,苏政.转型中国的公民意见与地方财政决策——基于对地方政府的调查实验[J].公共管理学报,2015(3);胡安宁.倾向值匹配与因果推论:方法论述评[J].社会学研究,2012(1).。

在展开倾向值分析之前,我们对涉及变量进行了处理。首先,本文采用心理学中常用的项目反应理论中的等级反应模型,采用经验贝叶斯方法来估算个体的潜在特质,即网民的意识形态立场分值、非官方媒体使用分值和政治支持分值③在数据库中,由于用来构建官方媒体使用综合指标的问题较少,不满足项目反应理论的使用条件,因此退而求其次,采用因子分析方法来提取“官媒使用”公因子。。一般的倾向值匹配方法用于自变量为二分类变量的情况,而此次研究中自变量为连续型变量,故采用广义倾向值统计方法。这种方法的原理也是基于反事实框架,通过数学推导来证明在比较干预状况时,可通过一系列协方差差异的调整来移除所有的偏差。具体而言,本研究的因变量为政治支持,干预变量分别为官方媒体使用、非官方媒体使用、意识形态立场、政治认知(均为连续型变量),同时各个干预变量也是其他几个模型的共变量,其余的共变量还包括性别、党员与否、教育、收入等级、长期居住地、新闻关注频率、威权人格和政治兴趣。举例而言,当因变量为政治支持,干预变量为意识形态立场时,那么共变量为官媒使用、非官媒使用、政治认知和性别等。

3.3 资料收集

由于没有条件通过严格的概率抽样来收集全国性的调查样本,我们以中国网民为调查对象。关于中国网民政治社会意识调查,我们曾先后于2012年和2013年开展过相关方面的调查研究。在借鉴以往经验的基础上,我们在2014年5—6月通过网上问卷调查的方式,在问卷网(1 612份)、新浪微博(1 463份)、凯迪社区(401份)与天涯论坛、腾讯微博以及人人网等网络社区(448份)发布答题链接,以网友自愿答题的方式收集问卷,加上调查者发送的205份问卷,共计4 129份。为了提高网民的答题兴趣,我们在调查结束后会将初步的调查结果发送给网民作为回报。

以网民作为调查对象其理由为:首先,如何在经费不足的条件下开展研究是大多数研究者经常会遇到的问题。在互联网时代,通过网络调查的方式可以大幅度减少调查和研究成本。这可以说是本研究以网民作为调查对象的最主要原因。其次,新媒体时代的中国网民堪称民意和公共舆论的制造者、传播者与引导者,以微博、论坛为代表的新兴的网络平台为信息传播和民意表达提供了新渠道,也日渐成为政府关注和了解网络公共舆论与民意的重要线索和窗口,有助于其及时地做出回应并形成相应的政策选择。以网民为主要的研究主体,对于认识网络舆论的形成机制、网络民意表达的特点以及网民意识形态立场的分布等问题大有裨益。

3.4 样本代表性与调查执行问题

如何对网民进行抽样一直是困扰研究者的一个重要问题,但选择何种抽样方法与其说是抽样技术问题毋宁说是研究经费问题。目前,诸如国家社科基金项目、教育部社科基金项目之类的大部分国内科研经费项目的资助额度十分有限,无法支撑一项严格的概率抽样调查。我们的调查问卷收集采用非概率抽样方法,主要采取在互联网媒体,比如问卷网、新浪微博、天涯社区等网站上发布答题链接的方式来收集普通网民的问卷。为了增加一部分精英样本的比例,我们还通过个人关系面向知识界、新闻界发放了部分问卷。之所以选择这种抽样方法来调查,最重要的原因是经费的限制。这种抽样方法可能未必会代表网民总体,但是,如果从舆论研究角度看,这种调查方法则可以在现有条件下将那些对舆论产生重要影响的群体囊括其中。因此,我们认为在没有更好的调查抽样方法之前,本调查方法仍然是一种可行的方法。

当然,不同的网络社区往往聚集着不同的用户群和读者群,譬如强国论坛被视为立场偏“左”的网站,而凯迪社区则被视作偏“右”的网站。但是由于技术原因,我们无法在各种不同立场的网站上同时收集问卷。从最终收集结果来看,本研究中“问卷网”用户占39%,该网站的注册用户由400多万名普通网民构成,他们主要为一些商业调查填答问卷,并由此获得积分或物质奖励①有关该网站的信息和用户样本分布,请参阅网站www.wenjuan.com。。来自于新浪微博答题者比例为35.4%,凯迪社区用户为9.7%,其他渠道或网站为10.9%,由调查者发送比例为5%。

问卷调查的执行情况直接影响调查的结果。通过线上调查收集数据,调查者无法监控受访者答题的情况,但是网民在没有其他人在场的情况下更可能按照自己的真实情况来回答问题。我们也采取了一些措施来提高问卷的质量,比如:通过奖励积分来激励答题者(仅限问卷网注册用户),人工查阅并剔除答题时间过短的问卷,设置答题时间限制和答题电脑ID限制(一台电脑只可答一次)。此外,通过在微博或论坛发帖吸引到的答题者,我们认为具有较高的答题意愿。因此,这些样本可能更多地体现了对政治社会话题感兴趣的网民群体。还需要说明的一点是,本文研究主题为变量间的关系,而非网民的人口学特征或者某种态度的分布情况,因而未必要求样本具有很强的代表性。

4 政治支持倾向的影响因素分析

基于已有的理论假设,即我们认为意识形态立场、官方媒体使用、非官方媒体使用和政治认知水平均会对政治支持产生显著影响。为了进一步证实或证伪假设,我们分别以上述变量为干预变量,采用广义倾向值的方法来分别建立模型进行分析。

4.1 意识形态立场与政治支持

下面的图1呈现了意识形态立场对政治支持的影响情况。图1左侧为响应函数曲线,它表明网民的意识形态立场对于其政治支持程度的影响呈递减趋势,且递减幅度在0.814~0.078(81.4% ~7.8%)之间,这就表明如果网民的意识形态立场得分为0.1(数字越小表示意识形态立场越偏“左”),那么其约有超过80%的可能性会支持政府的话语体系;如果意识形态立场的得分为1(数字越大表示意识形态立场越偏“右”),那么其持政治支持的概率便大幅降至7.8%,其中前者为后者的10.49倍。此外,从95%置信区间总体上位于0以上来看,意识形态立场对于政治支持的影响在5%的水平上显著。图1右侧为响应函数曲线的边际变化,即干预效应,它近似于响应函数的一阶导数,可以由此来观察响应函数曲线的变化趋势,特别是增减性。由图1可见,概率期望的边际变化呈递减趋势,并且这种变化在95%的置信水平上是显著的,亦即随着网民意识形态立场由“左”向“右”的逐渐变化,其政治支持度亦会大幅下降。由此看来,意识形态立场在其中所发挥的关键性乃至根本性的作用。这也就验证了假设2,即网民的意识形态立场越偏“左”,其越支持政府话语,而偏“右”网民的政治支持水平较之则大幅降低。

图1 意识形态干预下的政治支持的响应函数和干预效应图

4.2 媒体使用与政治支持

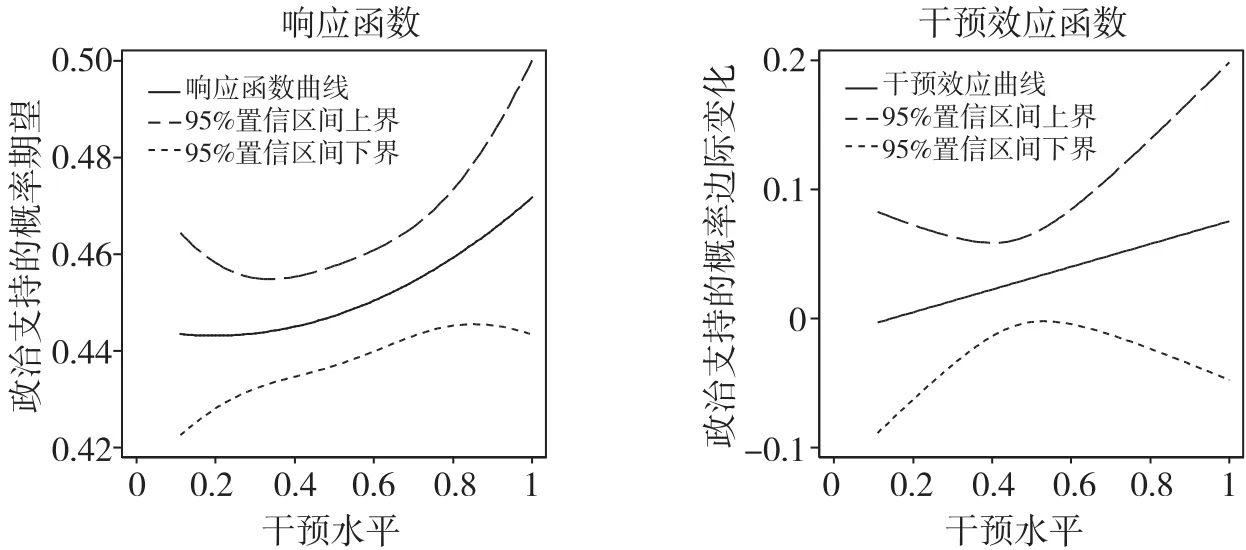

图2和图3分别显示了官媒使用与非官媒使用对于网民政治支持的影响均在95%的水平上增强。具体而言,网民使用官方媒体的频率越高,意味着其接收的官方媒体的信息越多,在这种情况下越可能会支持官方的政治话语,且随着其对官方媒体使用频率的增加,其政治支持水平也在逐步提升。当网民的官媒使用得分为0.1时,其支持官方话语体系的概率约为44.3%;而当官媒使用的得分为1时,则其支持官方话语的可能性为47.2%。与此同时,概率边际变化虽呈增长趋势,但是增势很小,干预效应并不显著。据此认为官媒使用频率的增加并未导致网民支持政府话语体系的概率增加,这一结果不支持我们提出的假设1.1,也即,网民接收官方媒体的信息越多未必越支持政府倡导的话语。

图3显示出,非官方媒体使用对网民的政治支持的影响是显著的。然而有趣的是,二者之间的关系呈现出一种近似于“U”型的变化趋势,在非官媒使用的得分为0.38时,到达了最低点0.433,即当网民的非官媒使用得分区间为0.1~0.38时,随着非官方媒体使用频率的增加,则网民政治支持的概率在逐步下降,其支持政府话语的概率从47.1%降至43.3%;而当非官媒使用得分为0.38~1时,网民的政治支持度呈递增趋势,其支持官方话语体系的概率从43.3%增至56.9%。这表明网民接收非官方媒体信息在跨越一个阈值(0.38)之后,便开始由原本的抵制转变为支持官方体系。但是非官媒使用得分超过0.8时,置信区间已在0以下,这意味着干预效应不再显著。这与我们的假设1.2不相吻合,即网民接收非官方媒体的信息越多,未必会抵制政府所倡导的话语。

图2 官方媒体使用干预下的政治支持的响应函数与干预效应

图3 非官方媒体使用干预下的政治支持的响应函数与干预效应

4.3 政治认知水平与政治支持

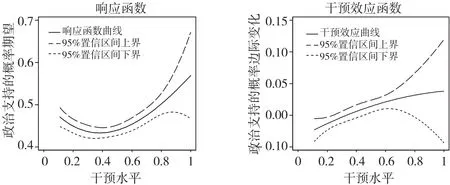

在探究了意识形态立场、媒体使用与政治支持的关系之后,我们还检验了政治认知水平和政治支持之间的关系,发现网民的政治认知水平和政治支持之间是一种U型相关(图4),政治认知水平在影响政治支持时呈现出先递减再递增的趋势,即在变化过程中存在着一个拐点或阈值(0.59),即政治认知水平低于或高于此值的网民,其对官方话语的支持度都逐渐升高;政治认知水平中等的网民,其对官方所倡导的话语的支持度最低。这一分析结果与假设3.1和假设3.2均不一致。也就是说,中国网民并不像1970年代威权时代的巴西那样,政治意识和政治支持之间是一种倒U型关系,而是分析结果与之恰恰相反。当然,这两者的关系在后续的分析中仍会进一步加以检验。

本文的实证分析结果可以简要概括为:

(1)网民的意识形态立场是影响其政治支持倾向的重要变量。“左”派网民更支持政府倡导的话语而“右”派更抵制。相较于其他因素,意识形态立场对政治支持的影响最强。这种现状与西方国家的左派更多地对政府和现有社会秩序持批评态度的状况截然相反。

(2)媒体使用是影响公共舆论倾向的重要变量。但是在新媒体时代,中国现有体制下,已经不存在接触官方政治信息越多就越支持政府的简单状态,也并非接触非官方信息越多就越抵制官方政治话语的局面,而是出现了因接触信息渠道不同、接触频度不同其政治支持也相异的局面。在我们看来,造成这种状况的原因可能不仅仅来自信息渠道的差异,更重要的是不同渠道提供的信息本身是有差别的。

(3)被学者们认为会对政治支持产生影响的政治认知,在我们的分析中此种影响是显著的。但是值得关注的是,在1970年代威权时期的巴西,政治认知与政治支持之间呈倒U型关系,但在当今中国的网民中间,则表现为一种正U型的变化趋势。一种可能的解释是,政治认知水平不高的中国网民会基于威权人格等原因习惯性地表达对现政权的支持,而政治认知水平高的网民则很可能是现有体制的受益者或掌权者,因而也会更加支持现有体制,而政治认知中等的网民则可能是那些关心时政、具有强烈批判意识而又非现体制的受益者群体。政治认知和政治支持之间具体的影响逻辑是否如此,有待我们今后进一步深入研究论证。

图4 政治认知水平干预下的政治支持的响应函数与干预效应

5 结论

本文以政治支持为例,探讨了网民公共舆论倾向的形成原因。本文在理论上的贡献可以简要概括为:当今的中国,意识形态立场、媒体使用和政治认知均是对网民舆论倾向产生影响的重要变量。这意味着,作为外部因素的媒体信息和作为网民内在因素的意识形态立场、政治认知在塑造舆论倾向上均有影响,网民的舆论倾向最终在三个因素的共同作用下形成,而意识形态立场相对于其余二者的影响力更大。新媒体时代,媒体影响舆论倾向的“框架效应”出现了分化,官媒和非官媒对网民的政治支持态度的影响是复杂的,不存在接收官方信息就支持官方立场、接收非官方信息就抵制官方立场的情形。这一研究发现预示着:当今中国的政治支持,不仅仅受到不同媒体渠道所承载的信息本身的倾向性影响,更重要的是受到网民的既有政治倾向——政治意识形态立场及其政治认知的影响,其中在中国的特殊语境下,网民的政治认知如何形塑网民的政治支持倾向则更为复杂,有待我们进一步研究。

本文的实证分析结果具有启示意义。当意识形态立场的分化由精英转向大众、由隐性转为显性之后,一系列值得思考的问题随之产生:大众层面的意识形态分裂的显性化、大众化所形成的政治信念的分裂局面将对中国政治发展产生何种影响?执政党该如何应对面临的挑战?长期以来,执政党一直坚持通过占领舆论宣传阵地来塑造和引导社会舆论的宣传策略,以便使人民群众能够支持党和政府的路线、方针和政策。但是近年来,以官方媒体为主的传统媒体在舆论引导、信息传播乃至经济收益等方面均受到了新媒体前所未有的挑战。不少人意识到了这种挑战,主张要加强舆论宣传和意识形态阵地的争夺,并提出要通过网络“红军”队伍建设来确保官方意识形态的领导权、管理权和话语权①可参见:宣云凤,林慧.微博对我国主流意识形态建设的影响及其对策[J].马克思主义研究,2012(10);张显龙.网络信息时代我国意识形态控制力体系的构建[J].现代传播,2013(12);王伟光.牢牢掌握意识形态工作领导权管理权话语权[N].人民日报,2013-10-08;姜淑丽.加强社会主义意识形态网络宣传阵地建设[J].鲁东大学学报(哲学社会科学版),2009(6).。然而,在政治意识形态日益分化、政治认知水平参差不齐以及人们信息接收来源日益多元化的新媒体时代,公共舆论的生成与传播机制由于众多普通网民的介入正在发生着深刻转变,普通民众不再是那种只有消极被动地接受外界灌输的信息而没有理性思考、自主选择的群体。因此,执政党主导的传统的宣传策略面临着挑战,而精英主导舆论的“框架效应”也同样受到挑战。那种认为全面掌控各类媒体和吸纳知识精英即可主导公共舆论的策略未必有效,它很有可能只是导致了公共舆论分裂为一个公开的、官方的舆论场和一个半地下的、民间的舆论场。如何主导和引导公共舆论向有利于中国特色社会主义主流价值观方向发展则成为执政党难以回避的课题,而媒体议程能否进入公众议程,则不仅与媒体议程设置的水平相关,而且也与公众的政治倾向、人格心理等自身属性相关。遗憾的是,国内现有政治传播的研究对此却鲜有研究。

由于本文只探讨了政治支持的舆论倾向,对于社会公正、腐败、对外政策等舆论倾向未能触及,而这些舆论倾向的决定因素未必与政治支持相同。必须承认,作为一项探索性研究,本研究在样本数量、样本抽样、测量指标和调查方法等方面还具有进一步修改和完善的空间。这些研究方法上的不足我们将在后续研究中尝试弥补。

参考文献:

[1]NORRIS P.Digital divided:civic engagement,information poverty and the internet worldwide[M].New York:Cambridge U-niversity Press,2001.

[2]MACOMBS M,SHAW D.The agenda-setting functions of mass media[J].Public Opinion Quarterly,1972(2):176-187.

[3]麦库姆斯.议程设置:大众媒介与舆论[M].郭镇之,徐培喜,译.北京:北京大学出版社,2008.

[4]ISENBERGE D.Group polarization[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986(6):41-51;MUTZ D.Cross-cutting social networks[J].American Political Science Review,2002(1):26-111.

[5]DRUNKMAN J,NELSON K.Framing and deliberation: how citizens’ conversations and limit elite influence[J].American Journal of Political Science,2003(4):729-745.

[6]转引自:JOST J,NAPIER J.Political ideology:its structure,functions,and elective affinities[J].Annual Review of Psychology,2009(60):307-337.原文出处:ERIKSON E,TEDIN K.American Public Opinion[M].New York:Longman,2003.

[7]JOCOB W.Ideological identification and issue attitudes[J].American Journal of Political Science,1991(1):178-205.

[8]LUSKIN R.Explaining political sophistication[J].Political Behavior,1990(4):331-361;WOONG RHEE J,CAPPELLA J.The role of political sophistication in learning from news[J].Communication Research,1997(3):197-233.

[9]CONVERSE P.Information flow and the stability of partisan attitudes[J].Public Opinion Quarterly,1962(4):578-599.

[10]CAMPBELL A,CONVERSE P,MILLER W,STOKES D.The American voter[M].Chicago:The University of Chicago Press,1960.

[11]CONVERSE P.The nature of belief systems in mass publics[J].Critical Review:A Journal of Politics and Society,2006(1):1-74.

[12]约翰·扎勒.公共舆论[M].陈心想,译.北京:中国人民大学出版社,2013.

[13]LU J.Acquiring political information in contemporary China:various media channels and their respective correlates[J].Journal of Contemporary China,2013(83):828-849.

[14]ZHU JN,LU J,SHI TJ.When grapevine news meets mass media:different information sources and popular perceptions of government corruption in mainland China[J].Comparative Political Studies,2013(8):920-946.

[15]STOCKMAN D.Who believes propaganda?media effects during the anti-Japanese protests in Beijing[J].The China Quarterly,2010(2):269-289.

[16]ZHENG YN,WU GG.Information technology,public space,and collective action in China[J].Comparative Political Studies,2005(5):507-536;LEWIS O.Net inclusion:new media’s impact on deliberative politics in China[J].Journal of Contemporary Asia,2013(4):678-708.

[17]TANG LJ,SAMPSON H.The interaction between mass media and the internet in non-democratic states:the case of China[J].Media,Culture&Society,2012(4):457-471.

[18]TONG YQ,LEI SH:War of position and microblogging in China[J].Journal of Contemporary China,2013(80):292-311.

[19]MACKINNON R.China’s networked authoritarianism[J].Journal of Democracy,2011(2):32-46; JIANG M.Authoritarian informationalism:China’s approach to internet sovereignty[J].SIAS Review of International Affairs,2010(2):71-89.

[20]KING G,PAN J,ROBERTS M.E.How censorship in China allows government criticism but silences collective expression[J].American Political Science Review,2013(2):1-18.

[21]TANG M,HUHE N.Alternative framing:the effect of the internet on political support in authoritarian China[J].International Political Science Review,2014(5):559-576.

[22]NATHAN A,SHI T.Left and right with Chinese characteristics:issues and alignment in Deng Xiaoping’s China[J].World Politics,1996(4):522-550.

[23]乐媛,杨伯溆.中国网民的意识形态与政治派别[J].二十一世纪,2009(2):22-34.

[24]WU A.X.Ideological polarization over a China-as-superpower mindset:an exploratory charting of belief systems among Chinese internet users,2008-2011[J].International Journal of Communication,2013(1):2243-2272.

[25]马得勇,张曙霞.中国网民的意识形态与政治派别[J].二十一世纪,2014(2):86-103.

[26]GEDDES B,ZALLER J.Sources of popular support for authoritarian regimes[J].American Journal of Political Science,1989(2):319-347.

[27]TONG YQ,LEI SH.War of position and microblogging in China[J].Journal of Contemporary China,2013(80):292-311.

[28]KROH M.Measuring left-right political orientation:the choice of response format[J].The Public Opinion Quarterly,2007(2):204-220.